Tutte le attività

Questo elenco si aggiorna automaticamente

- Ultima ora

-

Imola: nell'ex refettorio del Convento è quasi pronta la Domus del Rasoio

ARES III ha aggiunto un nuovo link in Rassegna Stampa

Rasoio in bronzo dalla Domus del Rasoio Imola: nell’ex refettorio del Convento è quasi pronta la Domus del Rasoio Approvato il progetto di fattibilità della nuova sezione archeologica, dedicata alla dimora romana, nel Museo civico San Domenico A Imola il Museo civico San Domenico, diretto da Diego Galizzi, avrà a fine settembre la nuova sezione archeologica, di cui si parla dal 2022, denominata «Domus del Rasoio». Nei giorni scorsi, infatti, la giunta comunale imolese ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica necessario ad allestire l’area, affidato alla società pubblico privata Area Blu spa (nasce nel 1996 e oggi è composta da Consorzio A.M.I. e dai comuni di Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme, Medicina, Mordano, Castel Guelfo e Province di Bologna e Forlì Cesena). Al termine dei lavori al San Domenico (consolidamento strutturale dell’ex refettorio, percorso espositivo sospeso sui reperti accessibile anche ai portatori di handicap, impianti per il controllo di temperatura e umidità per un costo complessivo di 500mila euro grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola), verrà così resa visibile la Domus del Rasoio, risalente al I secolo a.C. Questa domus romana, un’antica abitazione aristocratica individuata alcuni anni fa proprio nell’ex refettorio del complesso, oltre alle tracce strutturali presenta importanti mosaici pavimentali già restaurati e ricollocati in loco nonché alcuni reperti tra cui un pregevole rasoio in bronzo con impugnatura a testa di pantera che dà il nome al ritrovamento e un bronzetto raffigurante un Lare, divinità protettrice del focolare domestico: dopo l’età romana, per secoli, il luogo risultò abbandonato, fino al XIII secolo quando nell’area i frati domenicani impiantarono prima un’officina per la produzione di campane e più tardi un refettorio conventuale. «Questo progetto è di grande valore culturale e identitario per la città, concludono in una nota gli assessori comunali ai Lavori pubblici Pierangelo Raffini e alla Cultura Giacomo Gambi: ci sarà la piena valorizzazione della Domus del Rasoio, un ritrovamento archeologico straordinario che racconta le radici romane di Imola». Bronzetto raffigurante un Lare, divinità protettrice del focolare domestico https://www.ilgiornaledellarte.com/Articolo/Imola-nellex-refettorio-del-Convento-e-quasi-pronta-la-Domus-del-Rasoio -

Statua stele antropomorfa risalente al III millennio a.C.

ARES III ha aggiunto un nuovo link in Rassegna Stampa

PREMIUM Un momento della presentazione della stele preistorica, dell’Età del Rame, ritrovata nel magazzino in Val di Ledro Nel magazzino in Val di Ledro un’antichissima statua stele dell’Età del Rame Acquistata, segnalata e riconsegnata alla Soprintendenza, è ora in restauro prima di essere esposta al Mag di Riva del Garda Sicuramente il proprietario di quel magazzino, in Val di Ledro in provincia di Trento, non pensava che in mezzo alle pietre in deposito si trovasse anche una stele preistorica. Subito segnalata, lo scorso anno, all’UMSt Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali della Provincia autonoma di Trento, la stele è rimasta sotto sequestro per un anno per indagini sulla sua provenienza e identità, fino a pochi giorni fa, quando il nucleo dei Carabinieri Tpc di Venezia, senza alcun procedimento a carico del proprietario, l’ha riconsegnata alla Soprintendenza che ha potuto iniziare l’opera di restauro. «Si tratta di una statua stele antropomorfa risalente al III millennio a.C., spiega Elisabetta Mottes, direttrice dell’Ufficio beni archeologici dell’UMSt Soprintendenza della Provincia autonoma di Trento, probabilmente appartenente allo stesso gruppo identificato come “di Arco”, noto a livello internazionale, i cui altri otto esemplari sono conservati al Museo dell’Alto Garda Mag di Riva del Garda (Tn). Si tratta di monumenti eccezionali, stele istoriate su tutti quattro i lati, iscrivibili al fenomeno del megalitismo europeo esteso dalla Bretagna all’Ucraina e di cui sono espressione tra le più significative. Il recupero di questo ulteriore esemplare, il ventitreesimo finora conosciuto nel cosiddetto “Gruppo atesino”, è un fatto di grande rilevanza. Le stele di questo gruppo possiedono caratteristiche che le distinguono rispetto a quelle, per esempio, della Lunigiana o della Val Camonica, a loro volta identificate da altre specificità». Negli esemplari conservati al Mag, in marmo proveniente dalla Val Venosta (Alto Adige), si riconoscono personaggi maschili, caratterizzati da armi e simboli che fanno pensare a individui di rango oppure divinità, femminili, con la raffigurazione dei seni, e un personaggio privo di segni distintivi, forse un bambino. I primi otto ritrovamenti risalgono alla fine degli anni ’80, non in contesto originario, nel corso dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale di Arco. Lo stesso sito dal quale si ipotizza possa essere stata ritrovata anche questa stele che entra così nel patrimonio della Provincia autonoma di Trento per essere conservata ed esposta insieme alle altre al Mag di Riva del Garda dove giungerà fra qualche mese, a restauro completato. La statua stele dell’Età del Rame ritrovata in provincia di Trento https://www.ilgiornaledellarte.com/Articolo/Nel-magazzino-in-Val-di-Ledro-unantichissima-statua-stele-dellEta-del-Rame- -

Mozia: rinvenuta parte di una statua greca in marmo raffigurante una donna

ARES III ha aggiunto un nuovo link in Rassegna Stampa

Sicilia, rinvenuta sull'isola di Mozia parte di una statua greca in marmo: raffigura una donna Nel corso degli scavi condotti dalla missione archeologica dell’Università degli Studi di Palermo sull’isola di Mozia è stata rinvenuta la parte inferiore di una statua greca in marmo raffigurante una donna che sembra avanzare. Durante gli scavi condotti dalla missione archeologica dell’Università degli Studi di Palermo, attiva sull’isola di Mozia, in provincia di Trapani, in virtù di un accordo con la Soprintendenza ai Beni Culturali di Trapani, è stata rinvenuta una scultura greca in marmo: una figura femminile raffigurata mentre sembra avanzare, vestita con un chitone (una tunica senza maniche) e un himation (capo di abbigliamento realizzato con un telo rettangolare, drappeggiato sulla spalla sinistra), priva della parte superiore del busto e della testa. La statua misura 72 centimetri di altezza, incluso il piccolo basamento su cui sono appoggiati i piedi. La rottura del busto non è dovuta a un danneggiamento casuale, ma risulta da un taglio tecnico della pietra, come indicato dalla presenza di due fori con resti di elementi metallici utilizzati per il collegamento, a testimonianza che l’opera era composta da almeno due blocchi distinti. La statua rinvenuta Il reperto è stato trovato all’interno del “Ceramico” di Mozia (Area K), una delle più vaste officine ceramiche puniche del Mediterraneo centrale. La statua giaceva in posizione orizzontale, sul margine di una vasca che conteneva l’argilla impiegata nella realizzazione di vasi e terrecotte figurate nel V secolo a.C., periodo di massimo sviluppo e attività produttiva della città. La rimozione e il deposito della statua sembrano risalire alla fase finale di utilizzo dell’officina, probabilmente in coincidenza con l’inizio dell’assedio dionigiano nel 397 a.C. Si può anche ipotizzare che la scultura fosse originariamente collocata all’interno della stessa officina, in relazione a nuove strutture murarie emerse durante gli scavi. La scoperta della statua conferma la presenza, nella città fenicia, di pregevoli opere d’arte greca e contribuisce a delineare un quadro di intense interazioni culturali nel contesto della Sicilia greco-punica. “Questo ritrovamento”, ha affermato l’assessore regionale ai Beni culturali e identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, “conferma l’importanza del lavoro di ricerca e tutela che portiamo avanti ogni giorno. Una scoperta importante che testimonia, ancora una volta, quanto la Sicilia sia stata nei secoli un crocevia di civiltà, ma soprattutto quanto l’isola continui a restituirci testimonianze preziose che meritano di essere conosciute e condivise”. La statua in posizione orizzontale https://www.finestresullarte.info/archeologia/sicilia-rinvenuta-su-isola-di-mozia-statua-greca-in-marmo -

Parere graffi sui fondi

Giov60 ha risposto a un topic di Devant81 inviato in Monetazione degli Stati Preunitari (1800-1860)

No, per 3 motivi: i segni in rilievo non fittano, le monete non sono proof e le zecche italiane ufficialmente non hanno mai coniato in proof (con prelucidatura dei tondelli). -

Moneta non identificata

Antonino1951 ha risposto a un topic di Spakkerus inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità

Ci avevo pensato,ma somiglia più ad un insetto e per me non è nemmeno una moneta a meno che non sia in argento per le dimensioni.mio parere -

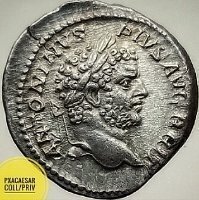

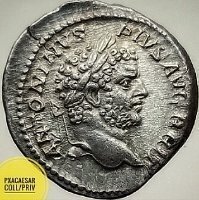

MARINIANA : V officina di Roma o zecca di Viminacium ?

Pxacaesar ha risposto a un topic di decio inviato in Monete Romane Imperiali

Ciao, @decionell'attesa degli interventi degli esperti di questo particolare periodo ( io solo da alcuni mesi ho iniziato ad approfondirlo, da quando ho inserito in collezione un antoniniano del marito Valeriano, ma sono proprio all'a-b 🙂) ricordo di aver partecipato qualche anno addietro ad una discussione dove si parlava proprio dei segni nei campi sulle monete di Mariniana. Se non ricordo male tutti i partecipanti giunsero alla conclusione che molto probabilmente indicavano non la Zecca di emissione ( nel tuo caso quella che è una V che farebbe pensare a quella di Viminacium) ma la 5 officina di Roma ( dove se ricordo bene ne funzionavano 6) . Quindi l'antoniniano da te postato dovrebbe essere stato coniato a Roma. ANTONIO -

Parere graffi sui fondi

Cinna74 ha risposto a un topic di Devant81 inviato in Monetazione degli Stati Preunitari (1800-1860)

Ho visto questi segni nei campi (e non sui rilievi) di alcune monete inglesi proof (di presentazione) ottocentesche in altissima conservazione. In quel caso erano dovuti alla lucidatura dei tondelli pre coniazione. Può essere anche questo il caso? -

Magnifiche scoperte nella passeggiata di fine settimana. Archeologi e appassionati perlustrano i campi. Ed ecco le sorprese di 3300 anni fa. Cos’hanno trovato? Una pianura senza asperità, verde e liscia, come un campo di biliardo. E’ qui che un gruppo di dilettanti e di professionisti ha avviato un’indagine, nelle ore scorse, cercando reperti medievali e trovando, invece, oggetti antichissimi. Uniti, a blocchi, e non dispersi dalle punte degli aratri. Il momento dello scavo di saggio @ Foto Ásónyomon – az ELTE BTK Régészettudományi Intézet blogja Nel fine settimana appena trascorso, sotto il cielo terso e di luci contrastate della pianura ungherese, un gruppo di archeologi e volontari ha così trovato un sito archeologico di rilievo. In collaborazione tra il Thorma János Múzeum di Kiskunhalas, il Katona József Múzeum di Kecskemét e alcuni instancabili appassionati della Comunità di Archeologia Partecipativa, è stato scoperto e mappato un sito inedito e di grande rarità: una necropoli risalente a circa 3300 anni fa, epoca corrispondente alla fase avanzata dell’Età del Bronzo. Si tratta di un ritrovamento di eccezionale importanza non solo per la sua antichità, ma anche per la sua rarità: è infatti soltanto la terza necropoli di questo tipo mai individuata nella regione compresa tra il Danubio e il Tibisco (Duna–Tisza köze), una zona chiave per la comprensione dei movimenti culturali e sociali della preistoria centro-europea. Una scoperta nata dal caso… e dalla perseveranza Nel punto in cui il detector segnalava una cxoncentrazione di oggetti di bronzo, gli archeologi hanno proceduto a una verifica, scoprendo la prima tomba @ Foto Ásónyomon – az ELTE BTK Régészettudományi Intézet blogja Come spesso accade nelle migliori avventure dell’archeologia contemporanea, tutto è iniziato da un’anomalia. I ricercatori stavano conducendo una ricognizione su un sito di epoca arpadiana (cioè del medioevo ungherese, circa XII-XIII secolo) in un’area coperta da un tranquillo tappeto erboso. Ma, sotto quel verde apparentemente uniforme, i metal detector hanno iniziato a inviare segnali insistenti e piuttosto insoliti: troppi oggetti in bronzo, e disposti in modo anomalo. Non era la classica situazione da “tesoro sparso da un’aratura”, quella che gli archeologi ungheresi chiamano ironicamente szétszántott kincs – ovvero un deposito di oggetti ritualmente interrati e successivamente dispersi o mescolati dai lavori agricoli. Un momento della giornata. Il gruppo osserva un reperto @ Foto Ásónyomon – az ELTE BTK Régészettudományi Intézet blogja Questa volta, gli oggetti – ornamenti, fibule, armi in bronzo – emergevano in macchie distinte, senza un epicentro chiaro, e con una particolarità ancora più sospetta: alcuni gioielli erano in coppia, suggerendo che non fossero stati casualmente sparsi, ma intenzionalmente deposti. A quel punto è intervenuto Váczi Gábor, ricercatore specializzato nello studio delle necropoli dell’età del Bronzo, che ha ipotizzato una spiegazione affascinante: ci si trovava di fronte ai resti dispersi di una necropoli a incinerazione. Il rito degli Urnenfelder: ceneri, bronzo e ceramiche Nel mondo dell’Età del Bronzo, il cosiddetto periodo delle culture dei campi di urne (Urnenfelderkultur, XIII-X sec. a.C.) segna una fase cruciale di trasformazione nelle pratiche funerarie e religiose. In questa fase, che segue la cultura dei tumuli (Tumulus), i corpi dei defunti non vengono più inumati, ma cremati, e le ceneri sono raccolte in urne o lasciate sparse in depositi rituali accompagnati da oggetti simbolici. È proprio questo il caso del nuovo sito: gli scavi, avviati aprendo un piccolo saggio esplorativo in uno dei punti segnalati dai rilevamenti, hanno confermato la presenza di una sepoltura a incinerazione di tipo disperso, in cui i resti del defunto venivano deposti nel suolo insieme a ceramiche (probabilmente urne e ciotole rituali) e oggetti in bronzo, forse appartenuti alla persona durante la vita o appositamente creati per accompagnarla nell’aldilà. La scoperta è tanto più straordinaria in quanto il sito è intatto, ovvero non ancora compromesso in maniera significativa da interventi agricoli o scavi illegali, e potrebbe costituire un laboratorio ideale per lo studio del rituale funerario e delle dinamiche insediative della tarda Età del Bronzo in questa regione. Non un deposito, ma un paesaggio della memoria Splendido reperto. Una punta di lancia di bronzo @ Foto Ásónyomon – az ELTE BTK Régészettudományi Intézet blogja Uno degli aspetti più emozionanti di questo ritrovamento è la possibilità di ricostruire un intero paesaggio rituale, e non semplicemente una tomba isolata o un deposito votivo. L’analisi della dispersione dei reperti, la loro disposizione spaziale, e le associazioni simboliche tra i vari oggetti (ad esempio la ricorrenza delle coppie di gioielli) potrebbero offrire una finestra diretta sulle credenze religiose, i ruoli sociali, e persino sulle gerarchie familiari o claniche di una comunità vissuta più di tre millenni fa. Rilievo del terreno @ Foto Ásónyomon – az ELTE BTK Régészettudományi Intézet blogja Non si trattava, quindi, di un mero luogo di sepoltura: le necropoli come questa erano spazi carichi di significato, legati al culto degli antenati, alla memoria collettiva e forse a riti stagionali legati al ciclo agricolo. Gli oggetti in bronzo, splendidamente conservati, sono probabilmente il segno tangibile di un’economia e di una società complesse, in cui la metallurgia rivestiva un ruolo centrale tanto sul piano materiale quanto su quello simbolico. Anello di un bracciale @ Foto Ásónyomon – az ELTE BTK Régészettudományi Intézet blogja E ora? Un cantiere aperto sul passato Per il momento, gli archeologi si sono limitati a “sbirciare sotto l’involucro”, come loro stessi hanno detto con una metafora affettuosa: hanno aperto appena una finestra su questo piccolo scrigno temporale, sufficiente però a pianificare una campagna di scavi più ampia, che dovrà tener conto dei cicli agricoli della zona – già si pensa al momento in cui verrà mietuto il campo adiacente – e delle condizioni di conservazione del manto erboso. L’entusiasmo, tuttavia, è già palpabile: questo sito potrebbe costituire una pietra miliare per la comprensione della cultura funeraria dell’Europa centrale alla fine dell’Età del Bronzo. I prossimi mesi saranno decisivi: in gioco c’è la possibilità di arricchire in modo significativo il corpus dei siti urnali noti nella regione, e di colmare alcune delle lacune ancora presenti nel mosaico complesso della preistoria danubiana. La cultura dei campi di urne: identità, diffusione e significato La cultura dei campi di urne, al quale questo sito portato alla luce nelle ore scorse appartiene, rappresenta una delle più profonde rivoluzioni culturali dell’Europa protostorica. Si affermò tra la fine del XIII e l’VIII secolo a.C., nel pieno della tarda età del Bronzo, segnando una rottura radicale con le tradizioni delle culture precedenti, in particolare con la cultura dei tumuli, che si fondava sull’inumazione del defunto sotto grandi strutture monumentali. Il tratto distintivo di questa nuova cultura fu la cremazione dei defunti: le ceneri venivano raccolte e deposte all’interno di urne ceramiche, che venivano poi sepolte in necropoli pianeggianti. È proprio da questa tipologia sepolcrale che deriva il nome della cultura stessa: “campi di urne”. Perché la cremazione? La metallurgia avanzata aveva trasformato i forni in luoghi di trasformazione “magica” della materia e in fonte di ricchezza. E’ possibile che, per estensione, la società tecnologica dell’epoca avesse instaurato un parallelismo tra i corpi dei defunti e i materiali oggetto di fusione e di rigenerazione. Qualcuno potrebbe dire che si instaurò un modello efficientista che riorganizzò la vita e la morte. Si tratterebbe, pertanto, di una struttura di pensiero proto-industriale? E’ impossibile dirlo, ma è lecito ipotizzare che esista un rapporto tra società industrializzate e cremazione. Areale di diffusione Sorta inizialmente nell’Europa centro-orientale, in un’area compresa tra il bacino danubiano e l’odierna Germania meridionale, la cultura dei campi di urne si estese rapidamente, conquistando ampi territori grazie alla sua capacità di adattamento e assimilazione. Raggiunse: a nord: le regioni dell’attuale Polonia e della Boemia; a ovest: la Francia orientale e parte della Svizzera; a sud: l’Italia settentrionale, dove influenzò profondamente culture autoctone come quella di Canegrate, la cultura protovillanoviana e, più tardi, quella villanoviana; a est: la Pannonia, parte della Croazia, dell’Ungheria e della Serbia. La diffusione così vasta di elementi comuni (come le urne biconiche, l’uso della cremazione, le armi in bronzo standardizzate) dimostra l’esistenza di reti culturali, commerciali e comunicative molto dinamiche, sebbene regionalmente articolate. Pratiche funerarie: il cuore identitario Il rito funerario era al centro della visione del mondo di questa cultura. La cremazione del defunto e la deposizione delle ceneri all’interno di urne di ceramica segnano un cambiamento antropologico e spirituale: il corpo non viene più conservato ma trasformato dal fuoco. Le urne, spesso biconiche, erano accompagnate da coppe, ciotole e piccoli oggetti in bronzo (fibule, coltelli, rasoi), disposti con regolarità all’interno delle sepolture. Le tombe venivano scavate in semplici fosse terragne, raramente coperte da tumuli. Le necropoli potevano contenere da poche a centinaia di sepolture, ordinatamente disposte. In alcuni casi, le tombe più ricche erano dotate di segnacoli in pietra o offerte votive supplementari, suggerendo l’esistenza di gerarchie sociali interne. Depositi votivi e offerte rituali Un’altra tipologia fondamentale di testimonianza della cultura dei campi di urne è costituita dai depositi votivi, in cui venivano collocati oggetti di metallo – soprattutto armi, strumenti e ornamenti – in ambienti naturali come fiumi, laghi, paludi e sorgenti. La frequente presenza di oggetti spezzati o deformati in questi contesti suggerisce l’esistenza di rituali religiosi destinati a “sacrificare” il valore simbolico degli oggetti, forse per metterli a disposizione delle divinità o del mondo dei morti. Questi depositi hanno una doppia valenza: da un lato, costituiscono una forma di culto legato alla natura (acque, monti, grotte), dall’altro riflettono l’organizzazione sociale e la disponibilità di surplus, dato che vi compaiono spesso oggetti di grande pregio. Cultura materiale e artigianato La cultura dei campi di urne ha lasciato una ricca documentazione di oggetti in bronzo: spade, pugnali, asce, rasoi, fibule e carri miniaturistici. La produzione metallurgica mostra un alto grado di specializzazione, con tecniche raffinate come la fusione a cera persa, l’incisione e la decorazione a punzone. Particolarmente tipiche sono le spade di tipo “Naue II”, diffuse in gran parte dell’Europa, e le fibule a doppia spirale. Anche la ceramica rivela una notevole varietà tipologica e stilistica: le urne funerarie sono spesso decorate a motivi geometrici incisi o stampigliati, ma esistono anche forme più complesse, come situle, vasi con anse ad occhiello e recipienti con beccucci. La presenza di oggetti di provenienza lontana suggerisce contatti a lungo raggio: ambra del Baltico, stagno delle isole britanniche e avorio del Mediterraneo orientale indicano l’esistenza di una rete commerciale paneuropea. Struttura sociale e ideologia La cultura dei campi di urne non era un’entità statica o unitaria, ma piuttosto un insieme fluido di gruppi regionali che condividevano pratiche simili. Tuttavia, l’analisi delle necropoli mostra una progressiva stratificazione sociale: alcune sepolture si distinguono per ricchezza e complessità, suggerendo l’emergere di élite guerriere o sacerdotali. La progressiva monumentalizzazione delle tombe e la comparsa di simboli religiosi (come la “barca solare” o l’uccello acquatico) rivelano una crescente attenzione alla sfera del sacro e al ruolo delle autorità rituali. Le credenze sembrano ruotare attorno al ciclo della vita e della morte, al viaggio ultraterreno, alla rigenerazione cosmica. Eredità e transizione all’età del ferro La cultura dei campi di urne rappresenta un anello cruciale nella sequenza delle culture europee. Essa prepara la nascita delle civiltà dell’età del ferro, come la cultura di Hallstatt, che ne raccoglie molte eredità, soprattutto in ambito funerario e simbolico. La transizione avvenne in modo graduale: in alcune regioni, le necropoli continuarono a essere utilizzate anche dopo l’introduzione del ferro, e la cremazione rimase una pratica dominante. Le innovazioni metallurgiche, i contatti con il Mediterraneo e l’evoluzione delle strutture sociali portarono a una nuova fase culturale, nella quale si formarono le prime entità protourbane e tribali dell’Europa celtica e italica. https://stilearte.it/archeologia-magnifiche-scoperte-nella-passeggiata-di-fine-settimana-archeologi-e-appassionati-perlustrano-i-campi-ed-ecco-le-sorprese-di-3300-anni-fa-coshanno-trovato/

-

Moneta non identificata

ARES III ha risposto a un topic di Spakkerus inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità

Appunto! -

Moneta non identificata

Ale75 ha risposto a un topic di Spakkerus inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità

Salve,così potrebbe sembrare anche un polpo -

Moneta non identificata

ARES III ha risposto a un topic di Spakkerus inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità

Il crescente con stella sembra macedone, ma può avere anche altra provenienza. Con formica ho trovato questa monetina greca in argento, certamente non è né uguale né dello stesso materiale, ma potrebbe circoscrivere forse l'area di appartenenza (greca). Figure 3. CIMMERIAN BOSPOROS, Panticapaeum. Circa 470-460 BCE. AR Tetartemorion. Ant / Quadripartite incuse square with swastika pattern; stars and Π-A in quarters, 5.5mm, 0.17 g., MacDonald 13 var. (pellets rather than stars). (CNG 432, Lot: 255, $200, 4/13/05) Butterfly SMB 3 1/6/2022 E se non fosse una formica, ma qualcosa di altro.... -

Identificazione

Melcol90 ha aggiunto un nuovo link in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità

Buongiorno a tutti. Ad un mercatino di paese ho acquistato un piccolo lotto di monete. Tra queste c era questa piccola monetina grande quanto un vittorino da 1 centesimo, ma non so proprio che moneta sia. Sembra mistura ma non ne sono sicuro - Oggi

-

Amedeo III di Ginevra 1311-1367 di madre Savoia

Carlo. ha risposto a un topic di Andrea79 inviato in Altre Monete Medievali

Certo 👍 -

Melcol90 ha cambiato la sua foto del profilo

Melcol90 ha cambiato la sua foto del profilo -

Monaco 2025

rufis ha risposto a un topic di Capirobi inviato in Euro Monete da collezione Italiane e delle altre Zecche Europee.

Per quel che costa la spedizione immagino che sia assicurata per il valore della moneta. Inizia a bombardare la scandalosa BRT di pec. -

Amedeo III di Ginevra 1311-1367 di madre Savoia

Alan Sinclair ha risposto a un topic di Andrea79 inviato in Altre Monete Medievali

Buongiorno @Carlo., infatti ho specificato di non conoscere quanto sia attendibile. -

Amedeo III di Ginevra 1311-1367 di madre Savoia

Carlo. ha risposto a un topic di Andrea79 inviato in Altre Monete Medievali

Buongiorno @Alan Sinclair, la prima parte (attribuzione a VAIII) mi pare incongrua.. dal confronto con il link dell'asta mi pare proprio Amedeo III di Ginevra (che comunque è di un ramo "cadetto" dei Savoia). Qui qualche informazione su Amedeo III https://it.m.wikipedia.org/wiki/Amedeo_III_di_Ginevra Che mi fa rettificare quanto sopra, non era mica tanto "cadetto" -

Amedeo III di Ginevra 1311-1367 di madre Savoia

Alan Sinclair ha risposto a un topic di Andrea79 inviato in Altre Monete Medievali

Buongiorno @Andrea79, on line ho trovato anche questo qui di seguito, poi non so a livello numismatico quanto sia attendibile : " Le monete che sembrano ricondursi alla tua richiesta di "Amedeo III di Ginevra" sono in realtà attribuibili a Vittorio Amedeo III di Savoia (1773-1796), in quanto Amedeo III di Ginevra fu una figura storica molto precedente e le monete che appaiono nei risultati di ricerca sono di epoca moderna. Queste monete sono state coniate durante il suo regno per il Regno di Sardegna e comprendono varie denominazioni come doppie, scudi, e soldi ". Mentre in un asta ( link sottostante ), vengono attribuite ai Savoia : https://nomisma.bidinside.com/it/lot/570813/savoia-amedeo-iii-1355-1367-ginevra-/ -

Amedeo III di Ginevra 1311-1367 di madre Savoia

Andrea79 ha risposto a un topic di Andrea79 inviato in Altre Monete Medievali

@Alan Sinclair grazie quindi è presente nel libro I rami collaterali che io non ho! Pensavo venisse considerata estera -

Calendario degli annulli del giorno.

fapetri2001 ha risposto a un topic di PostOffice inviato in Filatelia e Storia Postale

DOMENICA 20 LUGLIO -

Testa elmata e cavallo in corsa

Ale75 ha risposto a un topic di Ranbel inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità

Buongiorno,abbiamo la scheda anche sul catalogo lamoneta 🙂 https://numismatica-classica.lamoneta.it/moneta/R-RC/19 -

MARINIANA : V officina di Roma o zecca di Viminacium ?

decio ha risposto a un topic di decio inviato in Monete Romane Imperiali

Questo e' il secondo esemplare , con il bel busto di Mariniana , di DIVAE MARINIANAE descritto nel post iniziale , nel quale si legge meglio nel rovescio la lettera V posta a destra del pavone all' altezza della lettera I di CONSECRATIO . Spero che qualche utente esperto in zecche imperiali riesca a chiarirmi da quale zecca furono emesse : ROMA ? , VIMINACIUM ? e quindi a classificare correttamente le due monete , grazie . -

Patina verde su moneta periziata

caravelle82 ha risposto a un topic di Pasquale Mereu inviato in Regno d'Italia: identificazioni, valutazioni e altro

A me,sulla mia biga, non ho spatinato nulla,tra l'altro un lavaggio delicato coi polpastrelli non fa danni. Se poi col panno siamo rudi,chiaro,oltre hairlines,spatiniamo pure😀 -

f.rakaj si è registrato sul forum

f.rakaj si è registrato sul forum -

Pxacaesar ha cambiato la sua foto del profilo

Pxacaesar ha cambiato la sua foto del profilo -

Patina verde su moneta periziata

tonycamp1978 ha risposto a un topic di Pasquale Mereu inviato in Regno d'Italia: identificazioni, valutazioni e altro

aprila e lasciala aperta a riposare un po di tempo.. non lavarla subito.. aspetta 2/3 mesi.. vedi l'evoluzione...il verde potrebbe scurirsi e andare via da solo.. almeno provi a salvare la patina -

bagattino, leggero leggero. Buono o falso? mi aiutate col massaro?

ak72 ha risposto a un topic di italov. inviato in Monete della Serenissima Repubblica di Venezia

Buono. Come ti è stato detto non riporta sigle di nessun massaro -

bagattino, leggero leggero. Buono o falso? mi aiutate col massaro?

italov. ha risposto a un topic di italov. inviato in Monete della Serenissima Repubblica di Venezia

Questo è in famiglia da più di un secolo quindi se è falso non è certamente moderno…

Lamoneta.it

Il network

Hai bisogno di aiuto?