Tutte le attività

Questo elenco si aggiorna automaticamente

- Ultima ora

-

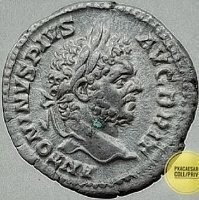

Denario di Settimio Severo e approfondimento sul tesoro "della centrale a gas" di Limoges (1926)

leop ha risposto a un topic di Kriegsmarine92 inviato in Monete Romane Imperiali

Fantastico il cartellino! -

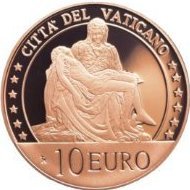

Vaticano 2024

Mario57 ha risposto a un topic di naga inviato in Euro Monete da collezione Italiane e delle altre Zecche Europee.

Io mi sono messo l’anima in pace , aspetto il 24 ottobre , giorno in cui scadono i 90 gg previsti per la consegna , dopo di che si procede con azione legale , ma vi assicuro che loro questo lo sanno e conoscono pure i rischi di elevate sanzioni economiche , per cui credo che entro quella data ,entro i 90 gg. previsti gli ordini saranno consegnati -

Storia di Roma e delle sue monete

L. Licinio Lucullo ha risposto a un topic di L. Licinio Lucullo inviato in Monete Romane Repubblicane

IL PRIMO TRIUMVIRATO I Romani, benché fossero una società guerriera, svilupparono una teoria del bellum iustum, cioè della “guerra conforme al diritto “; sappiamo infatti da Cicerone che un bellum era considerato “iniustum … atque inpium” ( “contrario al diritto e al volere degli dei”) se iniziato senza giusta causa (ad esempio, respingere un’invasione, difendere popoli alleati o vendicare l’uccisione di cittadini) o comunque senza aver preventivamente tentato, tramite ambasciatori, una conciliazione pacifica[1]. Sebbene sia oggi evidente che le regole del bellum iustum siano state spesso applicate con ipocrisia e che la spinta espansionistica di Roma fu alimentata da vere guerre di annessione, scatenate per motivi pretestuosi, il fatto stesso che in un’epoca così remota i Romani abbiano elaborato una dottrina giuridica tesa a limitare i conflitti, dichiarando contrarî al volere divino quelli scatenati per mera volontà di dominio[2], costituisce un grande merito per la loro cultura. Nel 62 a.C. Gaio Giulio Cesare, trovandosi a Gades (odierna Cadice) durante l’anno della sua pretura[3], vide una statua di Alessandro Magno e scoppiò in lacrime, frustrato del fatto che - pur avendo superato l’età del grande condottiero macedone - non avesse compiuto alcuna impresa gloriosa: egli aspirava dunque alla fama, ma sapeva di poter solo sperare che, prima o poi, gli si presentasse l’occasione di combattere un bellum iustum. __________________ Nel 60 a.C. Cesare, saputo che Pompeo, deluso dal Senato, cercava di stipulare un’alleanza politica con Crasso, si propose da mediatore. I tre allora raggiunsero un accordo passato alla storia come “primo triumvirato” (anche se aveva la natura di un mero patto fra privati): Pompeo, con la sua fama, e Crasso, con le sue ricchezze, avrebbero sostenuto la candidatura di Cesare al consolato per il 59; in cambio egli, dopo l’elezione, avrebbe promosso leggi per ottenere quanto agognato dai suoi due alleati, ossia l’assegnazione di terre ai veterani di Pompeo e riforme economiche favorevoli all’ordo equestris (il ceto dei cavalieri; di fatto, in termini moderni, la borghesia commerciale). A margine, per rinforzare l’alleanza, Pompeo sposò Giulia, unica figlia di Cesare. Il patto ebbe successo: Cesare assunse il consolato nel 59 e promosse un programma di riforme rivoluzionario, aiutando non solo i veterani e i cavalieri, ma anche i cittadini più poveri. Una delle leggi del 59 incaricò Cesare stesso di governare per i 5 anni successivi (dal 58 a.C. al 54 compreso), come proconsole, le province della Gallia Cisalpina e dell'Illirico, presidiate da tre legioni; fu poi aggiunta la provincia della Gallia Narbonense (il cui governatore era deceduto), ove era presente un’ulteriore legione, la X[4]. Cesare era un signorino: amava vestire alla moda, passava ore ad acconciarsi e a curare la propria immagine, si dedicava alla vita mondana ed era noto perché aveva molte relazioni amorose (fra cui, come s’è detto, quella con Servilia), alcune delle quali - si mormorava - omosessuali; pertanto, quando in Senato dichiarò che avrebbe compiuto grandi imprese militari, un suo detrattore rispose: “Non sarà facile, per una donna”. Clodio aspirava candidarsi a tribuno della plebe, ma come patrizio non poteva e aveva allora deciso di farsi adottare da un plebeo. La rinuncia allo status patrizio, quasi assurda per la mentalità dell’epoca, aveva implicazioni di natura religiosa (molte funzioni cultuali erano riservate ai soli patrizî), per cui occorreva il preventivo assenso del pontifex maximus; glie lo diede nel 59 lo stesso Cesare (che era stato eletto al sommo sacerdozio nel 63, alla morte del balbuziente Metello). I due divennero così alleati politici, malgrado i dissapori causati dalla vicenda di Pompea, e Clodio fu eletto tribuno per il 58. __________________ Agli inizi del 58 a C., prima di lasciare Roma, Cesare volle assicurarsi che i maggiori esponenti degli optimates fossero allontanati dall’Urbe, onde evitare che approfittassero per esautorarlo dal comando (com’era successo a Silla e Lucullo). Il suo più intransigente avversario politico era Marco Porcio Catone, ed era un avversario scomodo: assolutamente onesto, privo di vizî, incorruttibile, imparziale e non ricattabile, voleva incarnare con inflessibilità e intransigenza le antiche virtù romane e si ispirava al nonno, il celeberrimo Censore, passato alla storia per il carattere severo, l’austero moralismo e le battaglie contro il lusso e il decadimento dei costumi. Cesare ottenne che il Senato lo inviasse a Cipro, quale primo governatore della neonata provincia e Catone, che era fratello uterino di Servilia, portò con sé il nipote Bruto (che nel frattempo si era fatto adottare da un altro parente di cui noi nulla sappiamo e, pertanto, aveva mutato il nome da Marco Giunio Bruto a Quinto Servilio Cepione Bruto[5]), una persona volubile e travagliata, amante della filosofia, della poesia e dell’arte, che subiva l’influenza e le pressioni dell’inflessibile zio senza, tuttavia, averne lo spessore morale. Clodio provvide invece a far allontanare un altro importante esponente degli optimates, Cicerone (di cui si considerava nemico personale): fece infatti approvare un plebiscito che lo condannava all’esilio. __________________ Nel 58 a.C. tornò a Roma vittorioso e assunse la carica di edile curule Marco Emilio Scauro, che era aveva combattuto in Oriente con Pompeo[6]. Nel 62 il Senato, malgrado la sua giovane età (aveva solo 20 anni), lo aveva incaricato di fermare Areta III, re di Nabatea, che aveva invaso la Giudea, regno vassallo di Roma; Scauro aveva condotto una campagna militare fulminea, sbarcando ad Alessandria, ponendo l’assedio Petra, capitale del regno nemico e accettando la resa di Areta solo dopo che aveva pagato un riscatto di 40 talenti. La sua impresa fu quindi celebrata su un particolarissimo denario di quell’anno, RRC 422/1. Si tratta di una moneta ricca di iscrizioni[7]: quelle del dritto ci informano che fu emessa dagli edili curuli (fatto eccezionale) su autorizzazione del Senato (EX S.C) per commemorare la sconfitta di Areta (REX ARETAS, raffigurato in ginocchio, a fianco del suo cammello, mentre offre un ramoscello d'ulivo) a opera di Scauro (M. SCAVR, AED CVR). Al rovescio invece l’altro edile curule, Publio Plauzio Hypseo (P. HVPSAEVS, AED. CVR) celebra la conquista di Priverno (PREIVER CAPTVM) compiuta nella seconda metà del IV secolo a.C. da un suo antenato, il console Gaio Plauzio Hypseo (C. HVPSAE. COS). La particolarità di questa emissione non è solo nella complessità grafica, ma anche nel fatto che segna un ulteriore passo avanti nella lunga evoluzione dell’iconografia monetale romana: per la prima volta, infatti, non viene più raffigurato un evento passato, allegoria di fatti contemporanei (come nel caso di Ulisse o di Marsia), né una rappresentazione genericamente allusiva al presente (come nel caso del trionfo di Mario e della statua equestre di Silla), ma direttamente un evento contemporaneo, con tanto di didascalia (REX ARETAS): si tratta di una piccola rivoluzione. La fine di Scauro sarà ingloriosa: pretore nel 56 a.C., poi governatore della Sardegna, accusato di estorsione (de repetundis) nel 54 si salverà solo grazie alla difesa di Cicerone; nuovamente accusato di brogli elettorali nel 53, sarà invece condannato ed esiliato. I rotoli del Mar Morto fanno cenno alla sua morte. __________________ Il 28 marzo del 58 a.C., mentre ancora era a Roma, Cesare venne a sapere che 370.000 Elvezi[8], di cui 90.000 soldati, lasciate le loro terre si dirigevano verso la Gallia Narbonense; era praticamente sicuro che l’avrebbero razziata. Si compì allora di nuovo l’incredibile trasformazione già manifestatasi con Silla e Lucullo: il nobilotto romano amante del lusso, dell’ozio e della vita dissoluta cambiò pelle repentinamente, dimostrandosi un soldato capace, coriaceo, determinato e coraggioso. Da allora e per tutti i 14 anni successivi Cesare, la “donna” ritenuta incapace di affrontare il pericolo, insieme ai suoi soldati avrebbe marciato a piedi, sopportato il gelo, dormito sul terreno nudo, mangiato radici selvatiche e combattuto in prima fila. Il proconsole lasciò Roma con la massima urgenza e dopo soli 5 giorni (tempo impensabilmente breve per l’epoca, sintomo di galoppate sfrenate) fu in Gallia Narbonense, ove fronteggiò gli Elvezi con la sola X legione; sopraggiunte infine le altre tre legioni a sua disposizione, li sconfisse in battaglia e li costrinse a tornare nelle loro terre d’origine. Stupiti da questa inaspettata vittoria, gli stessi Galli gli chiesero di ricacciare un altro invasore, i Germani del re Ariovisto, che aveva occupato il nord della Gallia. Cesare capì che era la sua tanto attesa occasione di combattere un bellum iustum; inviò due ambascerie al re, ma quegli rispose che i Romani non dovevano intromettersi e che le minacce di Cesare non lo spaventavano, perché “nessuno aveva combattuto contro Ariovisto senza subire una disfatta. Attaccasse pure quando voleva: si sarebbe reso conto del valore degli invitti Germani”; inoltre, “se era Cesare a volere qualcosa, toccava a lui andare da Ariovisto”. I legionarî avvertirono Cesare che non avrebbero accettato di combattere contro i Germani, descritti come guerrieri possenti, di statura imponente e ferocia impareggiabile; Cesare non si scompose: ribattè che se così era, avrebbe marciato contro di loro con la sola X legione, che era la più valorosa. Questa dichiarazione colse di sorpresa tutti i soldati: inorgogliti, i legionarî della X non osarono contraddirlo; umiliati, quelli delle altre legioni si dissero altrettanto pronti a combattere. Il proconsole accettò l’invito di Ariovisto e si recò a parlargli scortato solo da un manipolo di legionari della X che, per l’occasione, furono fatti montare a cavallo; da allora, la legione fu soprannominata Equestris e passò alla storia come la preferita di Cesare. I colloqui tuttavia fallirono e si giunse a battaglia: fu una vittoria schiacciante dei Romani, grazie anche a un tempestivo intervento della cavalleria comandata dal giovane Publio Licinio Crasso, figlio del triumviro. Il vittorioso intervento contro i Germani rese Cesare, di fatto, il protettore della Gallia: era il primo passo per diventarne il conquistatore. Lasciò le legioni[9] sparse sul territorio e sconfisse, una per volta, le popolazioni che, avendo capito il pericolo di perdere la propria libertà, gli si ribellarono contro, soprattutto, i Belgi (nel 57 a.C.) e i Veneti, tribù dell’attuale Bretagna (nel 56). Questi ultimi in particolare, popolo di marinai, furono sconfitti grazie a una serie di battaglie navali brillantemente condotte da un altro validissimo generale di Cesare, Decimo Giunio Bruto Albino (non imparentato, malgrado il nome, con Bruto figlio di Servilia). Memore delle accuse rivolte a Lucullo di portare avanti la guerra senza motivo, Cesare inviò periodicamente al Senato sintetici e obiettivi “resoconti sull’andamento della guerra in Gallia”, commentarii de bello Gallico: scritti con stile asciutto e lineare, venivano letti in pubblico e finirono per essere apprezzati e attesi dal popolo, appassionatosi al racconto di quegli avvenimenti in terre lontane e selvagge. I commentarii saranno poi raccolti in un unico libro che diverrà uno dei testi più famosi della letteratura occidentale, il De Bello Gallico. __________________ Durante l’anno in cui fu tribuno, Clodio promosse molte leggi tese a limitare il potere del Senato, a vantaggio delle assemblee popolari. Nel 57 a.C., terminata la carica, per evitare che l'aristocrazia senatoria facesse invalidare le sue riforme raccolse attorno a sé una banda di violenti facinorosi, con cui scatenò numerosi disordini facendo insorgere, nell'Urbe, un clima di terrore e violenza. Gli si oppose allora un tribuno della plebe di quell’anno, Tito Annio Milone, suo acerrimo nemico e vicino alle posizioni degli optimates, che organizzò un’altra banda armata per contrastare, con altrettanta violenza e spregiudicatezza, quella di Clodio. Nel frattempo Pompeo si crucciava del rischio di essere messo in ombra dalle grandi imprese belliche di Cesare; non essendo capace di costruirsi un base politica propria si riavvicinò agli optimates e al Senato. Grazie al suo appoggio passò una legge che consentiva il ritorno di Cicerone dall'esilio; l'oratore sbarcò a Brindisi il 5 agosto del 57 e trovò ad accoglierlo, oltre ad amici e familiari, la sua adorata figlia Tullia (da lui affettuosamente chiamata Tulliola) che, quel giorno, festeggiava il compleanno. Alla fine del 57 una grave emergenza colpì Roma: dalle importazioni non giungeva più grano sufficiente a sfamare il popolo. Gli optimates diedero la colpa a Clodio: infatti una sua lex frumentaria aveva reso del tutto gratuite le distribuzioni di grano ai poveri[10] (che sino allora, e dal tempo dei Gracchi, erano state fatte a prezzo calmierato) e si affermò che ne era conseguita una crescita incontrollata della domanda; per converso, i populares sostennero che la penuria fosse stata creata ad arte dai loro avversari, per sabotare proprio la legge in questione. Sull’orlo di nuovi scontri di piazza, il Senato incaricò Pompeo di risolvere il problema, affidandogli per 5 anni la cura annonae (ossia la gestione degli approvvigionamenti). Il triumviro si dedicò all’incarico con la passione e la competenza che gli erano proprie: girò personalmente i mercati di frumento del Mediterraneo facendo affluire a Roma grandi quantità di grano; divenne famosa l’occasione in cui, salito a bordo di una nave mercantile e pretendendo che salpasse malgrado una bufera in arrivo, spiegò al cui capitano che “navigare necesse est, vivere non est necesse”. __________________ In quegli anni, probabilmente nel 56 a.C., fu triumviro monetale Fausto Silla, figlio del defunto dittatore. Egli emise un denario, RRC 426/1, che celebra l’azione con cui il padre era riuscito a farsi consegnare l’infido Giugurta: al rovescio è infatti raffigurato Bocco, in ginocchio, che offre un ramo d’ulivo a Silla (identificato dalla didascalia FELIX), mentre lo stesso Giugurta giace, in ginocchio anch’egli, con le mani legate dietro la schiena, in segno di impotenza dinanzi al potere di Roma. Sappiamo che la medesima scena fu scolpita su un bassorilievo d’oro che Bocco inviò a Roma (e Silla offrì al popolo, con una cerimonia al Campidoglio che fece infuriare Mario) ed era impressa sul sigillo personale dello stesso Silla. Al dritto della moneta è invece raffigurata Venere, dea prediletta dal dittatore. __________________ Nel 56 a.C., conclusa la campagna contro i Veneti, Cesare tornò in Italia e incontrò gli altri triumviri Lucca, con l’intento di confermare e rinsaldare l’alleanza stipulata quattro anni priva. Fu allora deciso che Crasso e Pompeo si sarebbero ricandidati al consolato per il 55 e Cesare li avrebbe aiutati, mandando a votare un gran numero dei suoi soldati; terminato il consolato Pompeo avrebbe assunto il governatorato delle colonie iberiche, Crasso invece della Siria, da cui voleva lanciare una campagna militare contro i Parti. A Cesare, invece, sarebbe stato rinnovato per altri 5 anni il mandato nelle Gallie. L’accordo funzionò e Pompeo e Crasso furono eletti consoli. Pompeo ne approfittò per inaugurare un’opera pubblica assolutamente grandiosa, da lui stesso voluta, finanziata e avviata 6 anni prima. Occorre premettere, al riguardo, che a Roma gli spettacoli teatrali erano molto amati ma il Senato aveva vietato di realizzare teatri in muratura, temendo che diventassero un covo di sediziosi; ogni anno, pertanto, venivano costruite e poi smontate strutture provvisorie in legno. Pompeo ideò uno stratagemma: fece costruire un tempio dedicato a Venere Vincitrice, sopra a un’immensa scalinata di pianta semicircolare; scalinata talmente ampia che, sui suoi gradini, potevano sedersi 40.000 cittadini, rivolti verso la base. La scalinata andò così a costituire, di fatto, il primo teatro in muratura dell’Urbe, il Teatro di Pompeo, di cui l’odierna Via di Grotta Pinta ripete il tracciato semicircolare. Ma non era finito: davanti alla scalinata-teatro si estendeva un grande giardino rettangolare, ornato di statue e circondato da un porticato che arrivava sino all’attuale Largo Argentina; qui si ergeva un sontuoso edificio destinato a ospitare le riunioni del Senato, la Curia di Pompeo, al cui interno di questa campeggiava una grande statua di Pompeo stesso che reggeva il globo (gesto che simboleggiava il dominio sul mondo). __________________ Nel 55 a.C. fu emessa un’ingente quantità di denarî, stimata in 19 milioni di pezzi, molti dei quali peraltro riportavano la legenda S.C., indicatrice di emissioni straordinarie, ordinate dal Senato. Si ritiene che questa grande emissione sia stata fatta per pagare gli approvvigionamenti eccezionali di grano, che Pompeo, sempre attento nell’espletamento della cura annonae, stava facendo affluire a Roma. Una di esse, RRC 427/2, è firmata da Gaio Memmio (probabilmente, il figlio della sorella di Pompeo Magno) e reca, al dritto, il ritratto di un anziano barbuto con lo sguardo solenne, che la didascalia identifica in QVIRINVS. Si tratta quindi di Quirino, antichissimo dio sabino; secondo Bernoulli (ma Crawford non concorda) sarebbe qui rappresentata la statua di Romolo (al quale fu, in epoca tarda, associato il dio Quirino: “Romulum quem quidam eundem esse Quirinum putant” riferisce Cicerone) che, secondo le fonti, esisteva al Campidoglio. Al rovescio è invece rappresentata Cerere e la legenda ricorda che i primi giochi dedicati alla dea furono indetti da un Memmio, edile curule, antenato del monetale: MEMMIVS AED. CERIALIA PREIMVS FECIT. Altro denario interessante del 55 a.C. è RRC 428/3, firmato da tale Quinto Cassio, che raffigura al dritto il ritratto di un giovane con lo scettro sulla spalla e al rovescio l’aquila ad ali spiegate, con il fulmine negli artigli, affiancata da un lituo e un vaso sacrificale. Come ha osservato Amisano, sono questi gli elementi potenza militare di Roma: l’esercito (l’aquila, simbolo delle legioni e del favore a esse accordato da Giove), la potenza delle armi (il fulmine, strumento di Giove), l’attività augurale con cui il comandante accertava il favore degli dei (il lituo), la religiosità delle truppe (il vaso), la disciplina (lo scettro) e la scelta del caso favorevole (il Bonus Eventus, in cui egli identifica il ritratto al dritto; Crawford ritiene invece che sia il Genius Populi Romani). Terza moneta di interesse, è il denario RRC 430/1, che raffigura Venere al dritto e un cavaliere in armatura al rovescio. Reca la legenda S.C ed è firmata, al retro, da P. CRASSVS. M. F, ossia il giovane e valoroso comandante di cavalleria, figlio del triumviro, artefice della storica vittoria su Ariovisto. _____________________ Nel frattempo in Gallia continuavano i combattimenti. Nel 55 a.C. altri popoli germanici vi penetrarono, ma Cesare fu rapido nel fronteggiarli e, quando essi si rifiutarono di ritirarsi, ne fece grande strage attaccandoli a tradimento; ordinò poi alle legioni di costruire un ponte di legno sul Reno, vera meraviglia di ingegneria campale (il fiume è largo più di 500 metri), e condusse una spedizione punitiva in Germania, al termine della quale il ponte fu smontato. Decise allora di spingersi ove nessun Romano aveva mai messo piede, nella misteriosa isola di Britannia, con il pretesto che i suoi abitanti avevano aiutato le ribellioni dei Galli; fece costruire ottanta navi e, con esse, portò due legioni nell’attuale penisola del Kent. L’esercito dei Britanni tuttavia li aspettava sulla costa e i legionari avevano timore a sbarcare; li convinse l’aquilifero della X che si buttò in acqua gridando “Desilite, commilitones, nisi vultis aquilam hostibus prodere”[11] ( “Sbarcate, commilitoni, se non volete abbandonare l’aquila ai nemici”). I Britanni furono ripetutamente sconfitti e siglarono un trattato di pace; pago del risultato ottenuto, Cesare tornò in Gallia. A Roma la narrazione delle spedizioni e delle vittorie conseguite in Germania e, soprattutto, nella lontana e misteriosa Britannia suscitarono grande scalpore; fu infatti, per l’epoca, uno sforzo organizzativo, militare e tecnologico impressionante. Catone invece (che era tornato a Roma) rimase sconcertato dalla notizia della strage dei Germani e propose per Cesare una punizione severissima, ma il Senato, al contrario, decretò a suo favore un ringraziamento pubblico. Nel 54 a.C. giunse in Gallia anche il figlio di una cugina di secondo grado di Cesare, Marco Antonio. Orfano di padre aveva trascorso la gioventù in povertà e dissolutezza, ma nel 57 in Siria aveva dimostrando non comuni capacità militari; Cesare lo aveva allora chiamato alle sue dipendenze e il giovane dimostrò subito grandi doti di coraggio, abilità tattica e aggressività in battaglia. Quello stesso anno Cesare decise di tornare in Britannia, dato che gli abitanti dell’isola avevano tradito il trattato di pace. Questa volta si mosse con ben 800 navi e 5 legioni; fu attaccato dai Britanni del re Cassivellauno, li sconfisse in due diverse battaglie e decise di portare la guerra nell’entroterra nemico, con un attacco fulmineo al di là del Tamigi. Cassivellauno si arrese, accettando di inviare periodicamente a Roma un tributo e degli ostaggi; Cesare di nuovo tornò in Gallia ma lasciò sull’isola una rete di alleanze che sarà sfruttata un secolo dopo dagli eserciti dell’impero, quando torneranno per conquistarla definitivamente. __________________ Nel 54 a.C. Bruto, tornato da Cipro, fu triumviro monetale ed emise il denario RRC 433/2, che raffigura i due grandi tirannicidi del passato suoi antenati: al dritto Lucio Bruto, al rovescio Servilio Ahala, entrambi identificati da una didascalia. Egli voleva così proporsi come il paladino della legittimità repubblicana contro la tirannide e il suo messaggio era rivolto contro Pompeo, che stava assumendo atteggiamenti autoritarî. Sappiamo da Plutarco che nel 44 a.C., per incitare Bruto ad aderire alla congiura contro Cesare, gli furono recapitati biglietti anonimi con scritto “Tu non sei un vero Bruto”, “Oh se Bruto fosse vivo!” e “Bruto tu dormi”: chi gli scriveva, chiaramente, lo esortava a onorare la promessa implicitamente fatta con questa moneta. Vale la pena, qui, fare una considerazione sulla differente statura storica di Cesare e di due dei suoi principali oppositori, Pompeo e Bruto. Il primo risultò sempre coerente nel suo disegno politico, nel perseguimento dei suoi obiettivi e nel tentativo di mantener salde le sue alleanze; gli altri, invece, si schierarono ora con lui, ora contro di lui e arrivarono anche (come attesta questa moneta) a detestarsi reciprocamente. Appaiono quindi come due opportunisti, privi di una propria strategia politica, disposti a cambiare schieramenti e alleati mossi solo dalla ricerca della gloria Pompeo, da un animo inquieto e instabile Bruto. Bruto, peraltro, si proponeva come paladino della legittimità, ma (a differenza di suo zio Catone) dimostrò di essere tutt’altro che una persona onesta e integerrima. Nel 53 a.C. infatti si recò con l’incarico di questore in Cilicia; Cicerone, quando due anni dopo giunse in quella stessa provincia come governatore, rimase sconcertato nello scoprire che Bruto vi aveva praticato l’usura arrivando a pretendere un tasso d'interesse del 48%, in aperta violazione alle leggi romane. Tale era stata la disperazione dei suoi debitori che, addirittura, cinque senatori del luogo erano morti per fame, per ripagarlo. Alla permanenza di Cicerone in Cilicia risale l’unica emissione che reca il suo nome: un cistoforo (oggi rarissimo) che reca al rovescio tre legende, M. CICERO PRO COS., AΠA. (abbreviazione di Apamea, città non più esistente, nell’odierna Siria settentrionale) e ΘΕOΠΡOΠOΣ AΠOΛΛΩΝΙΟΥ (Theopropo di Apollonio, il magistrato emittente). __________________ In Gallia alla fine del 54 Ambiorige, re della tribù degli Eburoni, sperimentò una nuova tecnica di guerra: colpire le legioni mentre erano isolate, negli accampamenti invernali. Cinse d'assedio l’accampamento di Atuatuca (odierna Tongeren), convinse con l’inganno i soldati a uscirne, li aggredì e distrusse così un’intera legione; l’aquilifero, Lucio Petrosidio, per non far cadere l’insegna nelle mani nemiche la lanciò lontano, prima di cadere ucciso[12]. Spinto dal successo Ambiorige riprovò la stessa tattica contro un altro accampamento ma il comandante di questo, Quinto Tullio Cicerone (fratello dell’oratore) riuscì a far avvisare Cesare e resistette eroicamente sino al suo arrivo; il proconsole non poté tuttavia evitare che i suoi nemici fuggissero. Contemporaneamente un’altra tribù, i Treviri, attaccarono una terza legione ma il suo comandante, il valentissimo Tito Labieno, li sconfisse duramente malgrado lo svantaggio numerico. Il furore di Cesare per la perdita della legione fu grande: in segno di lutto, promise che non si sarebbe più rasato finché non l’avrebbe vendicata. Suddivise il suo esercito in tre tronconi e li fece convergere sull’esercito degli Eburoni, chiudendolo in trappola e sconfiggendolo, ma Ambiorige e il suo seguito fuggirono in Germania. Allora, nel 53, fece costruire un nuovo ponte sul Reno e lanciò una seconda spedizione punitiva nel territorio germanico; ritirandosi ordinò di lasciato in piedi il ponte, a perenne monito della potenza romana (a eccezione della parte terminale, abbattuta per impedirne l’uso da parte dei nemici). __________________ Due eventi luttuosi portarono alla rottura del delicato equilibrio politico che manteneva uniti i triumviri. Nel 54 a.C. morì di malattia Giulia, moglie di Pompeo; svaniva così il legame familiare fra lui e Cesare. Nel 53 a.C. morì invece Crasso. Egli infatti, dopo aver preso possesso della provincia di Siria, mosse guerra ai Parti, formalmente per sostenere un pretendente al trono spodestato dal fratello. Egli poteva valersi di un esercito forte di 7 legioni, per complessivi 40.000 uomini, e di validi subalterni, fra cui suo figlio Publio, appositamente rientrato dalla Gallia, e Gaio Cassio Longino, un capacissimo generale; poteva inoltre contare sull’alleanza con il re d’Armenia. Crasso ideò allora una manovra strategica a tenaglia: l’esercito armeno sarebbe calato dal nord, mentre quello romano avrebbe tagliato il deserto siriano a sud, entrambi diretti alla capitale nemica. Fu un gravissimo errore: il re dei Parti aveva previsto e prevenuto il suo piano, attaccando direttamente l’Armenia per impedirle di portare aiuto ai Romani; le legioni invece furono fatte penetrare indisturbate in profondità nel deserto e poi, quando furono nei pressi di Carre (odierna Harran), lontano dalla via di fuga dell’Eufrate, attaccate a sorpresa da un nutrito contingente di agili arcieri a cavallo, al comando dell’abilissimo generale Surena. La cavalleria romana tentò un contrattacco, ma cadde in trappola e fu annientata: il suo stesso comandante, Publio figlio del triumviro, fu ucciso. Di fronte a questa tragedia, Crasso apostrofò le truppe con grande contegno, dicendo loro “Questo è un mio lutto personale, o Romani, ma la grande gloria e il grande destino di Roma risiedono in voi … Roma è arrivata a un potere tanto grande non grazie alla fortuna, ma perché i Romani hanno affrontato i pericoli con coraggio e ostinazione”. Malgrado le esortazioni di Crasso, si verificò un fatto unico nella storia della Repubblica: spesso infatti è avvenuto che le legioni siano state sconfitte, sopraffatte e distrutte, oppure si siano arrese al nemico o ribellate al comandante, ma solo a Carre è accaduto che abbiano perso la volontà di combattere. Probabilmente fu una combinazione di cause a determinare questo effetto: la stanchezza della marcia, la sete nel deserto, la superstizione (si erano verificati molti presagi infausti), la sfiducia nel condottiero (Crasso poteva vantare come suo unico successo, seppur rilevante, la vittoria di Porta Collina), la paura di un nemico sfuggente, l’inesperienza (molti soldati erano reclute); fatto sta che l’esercito di Roma, improvvisamente, si rivelò incapace di reagire. Crasso ordinò la ritirata dentro le mura della città fortificata di Carre. A Carre si verificò lo scontro fra il triumviro e Longino: il primo voleva ritirarsi verso nord, per raggiungere le montagne dell’Armenia, il secondo a sud, per tornare in Siria, strada più difficile ma meno prevedibile. Aveva ragione Longino: lo seguirono 10.000 legionarî e riuscirono ad arrivare in Siria, unici sopravvissuti della cruenta battaglia di Carre. Il resto dell’esercito si mosse invece verso nord e fu raggiunto da Surena in persona, che offrì di discutere un armistizio. Crasso subdorò un’altra trappola, ma l’esercito lo obbligò ad accettare; egli allora disse loro: “se vi salverete, riferite a tutti che Crasso cadde perché ingannato dal nemico, non perché tradito dai propri concittadini”. E così fu: l’iniziativa di Surena era un tranello; Crasso fu ucciso e i legionarî sopravvissuti fatti prigionieri. Ormai convinto di aver debellato l’esercito romano Surena attaccò la Siria, deciso a conquistarla, ma Longino, con i suoi pochi e demoralizzati legionarî, lo sconfisse duramente, obbligandolo a tornare in Mesopotamia. Morti Giulia e Crasso, la rivalità tra Cesare e Pompeo degenerò in gelosie e reciproci sospetti; ne approfittò Catone, che architettò una coalizione di optimates, in funzione anticesariana, e convinse Pompeo (che non aveva mai raggiunto l’Hispania, governando scandalosamente le province assegnategli senza allontanarsi da Roma) a svolgere, di nuovo, la funzione di difensore del Senato. __________________ Mentre Romani e Parti combattevano in oriente, a Roma Clodio presentò la sua candidatura per la pretura, Milone quella per il consolato. Il confronto politico fra i due divenne rapidamente uno scontro violento fra le rispettive bande armate, tanto che il Senato dovette sospendere le elezioni e rinviarle ai primi mesi del 52. Il 18 gennaio, tuttavia, i due avversarî si incontrarono casualmente sulla via Appia, presso Bovillae (probabilmente, nell’odierno comune di Marino), entrambi scortati da schiavi armati; ne nacque uno scontro e Clodio rimase ucciso. Quando il suo cadavere fu portato a Roma la folla, inferocita, lo volle cremare nella vecchia sede del Senato, la Curia Hostilia, causando un incendio che la distrusse. Impauriti dall’ondata di violenza incontrollata che ne seguì, il Senato adottò un senatus consultum ultimum (il primo, dall'epoca della congiura di Catilina) e nominò Pompeo consul sine collega incaricandolo di riportare l’ordine in città, cosa che egli fece. Milone, processato, fu condannato all’esilio. __________________ Alla fine del 53 a.C. presso Cenabum (odierna Orleans) i Galli uccisero alcuni commercianti e funzionarî romani. Ne approfittò un nobile della tribù degli Arverni, che si pose a capo di una fazione contraria al dominio di Roma e si fece proclamare re; di lui conosciamo solo più il soprannome, “Potente Re Guerriero”, in lingua celtica “Vercingetorige”[13]. In breve tempo Vercingetorige convinse molte altre tribù a unirsi a un’alleanza anti-romana. Cesare, che si trovava in Gallia Cisalpina, capì immediatamente il pericolo: raggiunse velocemente Narbo e da là, fra i mesi di gennaio e febbraio del 52, con una mossa audace e imprevedibile attraversò i valichi innevati delle montagne Cevenne, in pieno territorio nemico, ricongiungendosi con le legioni stanziate più a nord prima che restino isolate. Riunite le truppe, il proconsole mosse contro gli insorti ma Vercingetorige, capito che il tallone d’Achille delle legioni era la possibilità di approvvigionarsi di cibo presso i grandi agglomerati urbani, distrusse tutte le città galliche che si trovavano sul loro cammino. Una sola città fu risparmiata, Avarico (odierna Bourges), e quando Cesare vi giunse la cinse d’assedio; probabilmente questa mossa fu prevista dallo stesso Vercingetorige[14], che sperava così di inchiodare le legioni nel lungo e logorante assedio di una città ritenuta inespugnabile, ma aveva sottovalutato i Romani. Le legioni riuscirono a costruire un terrapieno alto quanto le possenti mura di Avarico e, così, la conquistarono; le scorte di cibo che vi trovarono permisero ai soldati di sopravvivere alla guerra di logoramento. Malgrado questo insuccesso, il prestigio di Vercingetorige cresceva di giorno in giorno e riuscì a portare dalla propria parte anche gli Edui, una delle più potenti tribù galliche che era, da circa un secolo, fedele alleata di Roma; ormai, quasi tutti i popoli della Gallia erano uniti contro l’invasore. Lo scontro fra esercito romano e gallico si ebbe presso Gergovia, capitale degli Averni (città non più esistente), e fu una sconfitta per Cesare. Un secondo gruppo di legioni si trovava a Lutetia (attuale Parigi), ai comandi di Labieno; Cesare, rimasto senza alleati, capì che era necessario riunire tutte le sue truppe e gli ordinò di avvicinarsi. Labieno si trovò circondato da nemici, a causa dell’improvvisa sollevazione di tribù sino allora rimaste pacifiche, ma seppe rompere l’accerchiamento e si ricongiunse a Cesare presso Agendicum (attuale Sens); l’esercito romano comprendeva ora 11 o 12 legioni, prive però di truppe ausiliarie, e quindi ammontava a soli 50.000 soldati. Impossibilitato a difendersi in un territorio divenuto interamente ostile, Cesare cercò di ritirarsi presso la provincia della Gallia Narbonense e allora Vercingentorige commise un errore fatale: credette che le legioni fossero ormai stremate, dalla fame e dai combattimenti, e potessero essere definitivamente debellate; le affrontò così con un esercito quasi doppio, 80.000 soldati, ma fu sconfitto e si rinchiuse nella piazzaforte di Alesia (cittadina non più esistente), in attesa che arrivasse l’esercito di rinforzo, forte di 250.000 combattenti. Cesare capì che lì si giocava il tutto per tutto: cinse la collina di Alesia con una linea fortificata, per impedire la fuga di Vercingetorige, e poi fece costruire una seconda linea fortificata più ampia e più esterna, per difendersi dai rinforzi che sarebbero giunti; dopo di che, attese. Lo aiutavano molti validissimi generali: fra gli altri, Tito Labieno, Marco Antonio, Decimo Giunio Bruto Albino e un homo novus, Gaio Trebonio. L’esercito di rinforzo arrivò forse a inizî ottobre e coordinò i suoi attacchi con quello chiuso ad Alesia. Per giorni interi le fortificazioni dei Romani, al tempo stesso assedianti e assediati, furono assalite contemporaneamente dall’interno e dall’esterno; in questa situazione, “I Romani erano terrorizzati dal grido che si alzava alle loro spalle mentre combattevano, poiché capivano che il pericolo dipendeva dal valore di coloro che proteggevano le loro spalle”[15]. Il momento più critico si ebbe quando 60.000 soldati galli, scelti fra i più valorosi, assaltarono il campo romano posto a settentrione, che rappresentava il punto più debole della cinta fortificata; intervenne Cesare personalmente e, per essere riconosciuto dalle sue truppe, cinse il mantello rosso (simbolo del suo imperium proconsolare), incurante del fatto che lo rendeva visibile anche al nemico. Malgrado l’enorme sproporzione di forze (50.000 legionarî contro 330.000 Celti), le difese romane ressero. L’esercito di rinforzo si ritirò e si disperse, i Galli sopravvissuti tornarono alle loro tribù. Vercingetorige uscì da Alesia, solo, gettò le proprie armi ai piedi di Cesare e si inginocchiò, in segno di resa incondizionata. La Gallia era stata definitivamente conquistata; nel 50 a.C. fu dichiarata provincia romana e, divenne una delle regioni più profondamente romanizzate d’Europa. __________________ Nel 51 a.C. morì la sorella di Cesare, Giulia. L'orazione funebre fu pronunciata da suo nipote (figlio della figlia Azia), un giovane di soli 12 anni con lineamenti delicati e grande cultura, Gaio Ottavio Turino. __________________ Cesare sapeva che, quando avesse perso l’imperium proconsolare (che gli garantiva l’immunità processuale), i suoi avversari politici lo avrebbero processato per le molte stragi compiute in Gallia. Pensò allora di candidarsi a console per il 49 a.C. (per assicurarsi nuovamente l’imperium), ma per presentare la sua candidatura avrebbe dovuto entrare a Roma e quindi varcare il pomerium, gesto che avrebbe fatto decadere l’imperium proconsolare. Chiese allora di potersi candidare in absentia, ma il Senato gli negò questa possibilità (sebbene concessa in passato ad altri comandanti militari, come Gaio Mario). Tentò un’altra strada per tutelarsi dalla vendetta dei suoi avversarî: propose che sia lui sia a Pompeo sciogliessero tutte le proprie legioni, ma il Senato non acconsentì e, anzi, ingiunse a entrambi di cedere una propria legione a favore di una futura campagna contro i Parti; obbedirono entrambi, ma Pompeo cedette proprio quella che aveva precedentemente “prestato” a Cesare, talché questi si vide privato di due legioni. Chiese nuovamente di potersi candidare in absentia, ma la risposta del Senato - sobillato da Catone - fu tranciante: se alla fine del 50 a.C. non avesse sciolto tutte le legioni rimastegli e non si fosse presentato nell’Urbe da privato cittadino sarebbe stato dichiarato hostis publicus. Alcuni tribuni della plebe tentarono di difendere le sue posizioni, ma furono cacciati da Roma. Cesare non aveva più altre strade. Il 10 gennaio del 49 a.C. ordinò a cinque coorti di attraversare in armi il fiume Rubicone, che segnava il confine della sua provincia, e si affidò all’incertezza di una nuova guerra civile: come egli stesso disse, “alea iacta est” ( “il dado è stato lanciato”). NOTE [1] Che effettivamente veniva compiuta (come nei casi, citati, di Brenno, Taranto, Filippo V, Lega Achea, Cimbri e Tigrane II). [2] Come aveva fatto, invece, Alessandro Magno, determinato a raggiungere la fine delle terre emerse. [3] Così dice Plutarco; Svetonio invece colloca il fatto nel 69 a.C., quando Cesare si era già recato nella penisola iberica da questore. [4] In antichità le legioni di Roma erano 4, per console, numerate da I a IV. Quando le esigenze militari crebbero, e con esse il numero delle legioni, l’assegnazione dei numeri fu un po’ caotica; non è quindi sempre semplice determinare se una determinata legione, citata dalle fonti con riferimento a un episodio, sia la stessa citata, con la uguale numerazione, in un altro caso. [5] È probabile che fosse stato privato dei diritti civili per la ribellione del padre (vd. pag. 66) e sia ricorso all’espediente di farsi adottare per ridiventare civis Romanus. [6] Che ne aveva sposato la sorella (subito morta di parto) nell’82 a.C. [7] Alcune lettere possono mancare, nelle molte varianti di questa moneta. [8] Popolazione celtica che abitava l’odierna Confederazione Elvetica; ne facevano parte i Tigurini, già alleati dei Cimbri (vd. pag. 51). [9] Negli anni Cesare aumentò progressivamente il numero delle legioni a sua disposizione (arruolandone di nuove e ricevendone una là distaccata da Pompeo), che arrivarono sino a un massimo di 10. [10] Sappiamo che per finanziarle Clodio destinò un quinto delle tasse, pari a 64 milioni di sesterzî: possiamo così stimare in 80 milioni di denarî (320 milioni di sesterzî) le entrate annue del fisco repubblicano. [11] De Bello Gallico, IV, 22. [12] Alcuni autori moderni ritengono che Petrosidio fosse lo stesso aquilifero autore dello sbarco in Britannia, ma è improbabile: infatti, quello apparteneva alla X legione, che non fu sicuramente distrutta ad Atuatuca (probabilmente, la legione distrutta fu la XIV). [13] Il suffisso -rix, -rigis, comune ad altri nomi tramandatici dal De Bello Gallico (come il predetto Ambiorige), equivale al latino rex, regis e dimostra che questi non sono veri nomi di persona, ma titoli nobiliari o soprannomi. [14] Secondo il De Bello Gallico, invece, Avarico non fu distrutta per ragioni sentimentali, essendo l’antica capitale della tribù dei Biturigi, ma sembra una motivazione inconsistente. [15] De Bello Gallico, VII, 84. ILLUSTRAZIONI 58 a.C, denario RRC 422/1 56 a.C, denario RRC 426/1 Ricostruzione grafica del Teatro di Pompeo e via di Grotta Pinta a Roma, che ne ripete la forma Tre denari del 55 a.C.: nell'ordine, RRC 427/2, RRC 428/3 e RRC 430/1 -

Marelis si è registrato sul forum

Marelis si è registrato sul forum -

Sesterzio di Antonino Pio, Equità

ARES III ha risposto a un topic di Pxacaesar inviato in Monete Romane Imperiali

Certamente c'è del lavoro (non vorrei sembrare indelicato) , ma la tua moneta merita di più ! -

favaldar ha iniziato a seguire Mezza rupia 1919 Somalia

-

Mezza rupia 1919 Somalia

favaldar ha risposto a un topic di Marcobandiera inviato in Regno d'Italia: identificazioni, valutazioni e altro

Le foto ingannano dovrai vederla in mano. Con queste foto sembra essere stata pulita malamente . Come rilievi ci siamo un BB c'è tutto, il colpetto al bordo abbassa il valore ma no la conservazione non è cosi deturpante. Si nota rimanenza di patina pesante quindi la pulizia c'è stata di sicuro ma baffo capelli corona orecchio fiori lettere numeri perlinatura bordo ci sono tutti per me anche da BB+ purtroppo sono quei graffi nel campo e tutti i segnetti che si vedono che abbassano il valore. Quando l'avrai in mano fai buone foto e rivediamola. Sorte!👌🏼 -

Grazie niko, non credevo di infastidire nessuno e non volevo essere né inopportuna né insistente. Non ho fretta di leggere risposte ma sono curiosa per natura, quindi mi farebbe piacere risolvere il mio problema. Avevo postato le foto del mio peso monetale solo per completezza ma in questo momento il mio interesse è proprio capire se sia esistita una "mezza doppia romana da 17 paoli": questo è il punto di partenza per il mio studio. Ancora grazie per l'aiuto e, chissà, magari potrò scoprire qualcosa!

-

IVA sulle opere d'arte abbassata al 5%

Ernestina ha risposto a un topic di aemilianus253 inviato in La piazzetta del numismatico

qualcuno ha esperienze di ebay, se si sono adeguati tramite il programma di spedizione? -

Ho ripulito un po’ la discussione dagli ultimi messaggi, @gl55 ti ho aperto una nuova discussione qui in Monete Pontificie in maniera che tu possa raggiungere un pubblico più ampio. N.

-

GC Le monete più attraenti di Alessandro Magno

apollonia ha risposto a un topic di apollonia inviato in Monete greche: Grecia

CNG Feature Auction 130 Category 12h, Greek, Silver Description KINGS of THRACE, Celtic. Kavaros. Circa 230/25-218 BC. AR Tetradrachm (32.5mm, 16.78 g, 12h). In the name and types of Alexander III of Macedon. Kabyle mint. Head of Herakles right, wearing lion skin / Zeus Aëtophoros seated left; in left field, Artemis Phosphoros standing facing above monogram erased in die. Draganov 874–5 var. (O5/R– [unlisted rev. die]); Black Sea Hoard 6–17 (OA/R2); Price 883; Peykov F2010; HGC 3, 1355. Attractively toned, underlying luster, slight doubling on reverse. Near EF. apollonia -

ID unknown Ancient

Ajax ha aggiunto un nuovo link in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità

Buonasera , All info is welcome Diam. : 10-12 mm / 1,10 gr. Regards , Ajax -

Parma Imitazione piastre Selim III

mariov60 ha risposto a un topic di dimond67 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità

Nella pagine in collegamento una breve analisi della moneta in oggetto. https://www.igiornidiparma.it/2-8-1796-le-monete-false-del-sultano-selim-iii/ E' importante tenere presente che ad oggi esiste un solo esemplare certamente coniato a Parma (si ipotizza ne fossero stati realizzati un paio di prova) ed è l'esemplare conservato presso il museo archeologico della Pilotta di Parma di cui nello stesso museo erano presenti anche i conii (ora non so...??) a cui l'esemplare corrispondeva. di seguito il collegamento alle immagini dell'unico esemplare certamente prodotto a Parma... https://www.medaglieri.numismaticadellostato.it/#/vetrine-virtuali/lista-espositori/4/visita-virtuale/elenco-moneta?idEspositore=4&descrizioneAutorita=selim Mario -

ID unknown Ancient

Ajax ha aggiunto un nuovo link in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità

Buonasera , All info is welcome Diam. : 10-12 mm / 1,10 gr. Regards , Ajax -

Le monete più attraenti di Filippo II di Macedonia

apollonia ha risposto a un topic di apollonia inviato in Monete greche: Grecia

CNG Feature Auction 130 Category Celtic, Silver Description EASTERN EUROPE, Imitations of Philip II of Macedon. Early 2nd century BC. AR Tetradrachm (24mm, 11.47 g, 11h). ‘Zweigarm’ type. Mint in the Carpathian region. Head of Zeus Ammon right / Rider on horseback left, holding branch (or palm frond); wheel to left. OTA 291/1; Lanz 584; KMW 1207; CCCBM I 26. Deep cabinet toning with hints of iridescence. Good VF. apollonia - Oggi

-

Doppia Pio VI 1776

favaldar ha risposto a un topic di rcamil inviato in Monete e Medaglie Pontificie

Edit. -

Vaticano 2024

canioriccardo ha risposto a un topic di naga inviato in Euro Monete da collezione Italiane e delle altre Zecche Europee.

a me da CFN hanno detto che l'unico indirizzo email valido è [email protected] ma a questo punto non sono più sicuro di nulla dato che ad ogni mia richiesta sia telefonica che per email continuano a dare risposte a cavolo... credo si tratti di nuovi impiegati totalmente senza alcuna esperienza. Mi sono rotto i marroni! -

Vaticano 2024

MERCURIO691 ha risposto a un topic di naga inviato in Euro Monete da collezione Italiane e delle altre Zecche Europee.

Non lo fare rischi di venire nel girone dantesco 🤣🤣🤣🤣🤣 -

Vaticano 2024

Josh81 ha risposto a un topic di naga inviato in Euro Monete da collezione Italiane e delle altre Zecche Europee.

Bhe... un giro a Venezia a queste monete non glielo vogliamo far fare?!?!?... 😂😂😂 Vaticano --> Svizzera --> Fiumicino --> Venezia --> Marte --> ... Bha.... -

moneta romana

cecilia sainati ha risposto a un topic di cecilia sainati inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità

ti ringrazio moltissimo ciao cecilia -

moneta romana

Pxacaesar ha risposto a un topic di cecilia sainati inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità

Ciao, se puoi indicare anche il peso ed il diametro della moneta possiamo essere più precisi 🙂. Dalle foto, dove si vedono anche le tue dita, dovrebbe trattarsi di un asse in rame dell'imperatore Adriano recante sul rovescio la personificazione della dea della caccia Diana. Posto foto di esemplare stessa tipologia. ANTONIO -

Vaticano 2024

donato11 ha risposto a un topic di naga inviato in Euro Monete da collezione Italiane e delle altre Zecche Europee.

Nel messaggio lasciato in segreteria , mi veniva fornito il codice di spedizione , ma mi chiedevano il codice fiscale , che avrei dovuto inviare a [email protected]. VCE BROKERAGE USP , dovrebbe trattasi del processo di sdoganamento inerente all' aeroporto di Venezia , la telefonata mi è arrivata da un numero di Bergamo ( da dove non risponde nessuno ) e io abito a Lecco -

Monaco 2025

pandino ha risposto a un topic di Capirobi inviato in Euro Monete da collezione Italiane e delle altre Zecche Europee.

@andreacap ottimo!! -

Vaticano 2024

pandino ha risposto a un topic di naga inviato in Euro Monete da collezione Italiane e delle altre Zecche Europee.

che tristezza... MI state facendo passare la voglia di ordinare -

moneta romana

cecilia sainati ha aggiunto un nuovo link in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità

buonasera qualcuno sa dirmi che moneta è? ringrazio per la risposta cecilia -

Pxacaesar ha cambiato la sua foto del profilo

Pxacaesar ha cambiato la sua foto del profilo -

50000 lire volto di donna

CdC ha risposto a un topic di fabitto84 inviato in Cartamoneta e Scripofilia

Fatto. -

Vaticano 2024

MERCURIO691 ha risposto a un topic di naga inviato in Euro Monete da collezione Italiane e delle altre Zecche Europee.

Ahah anche a me dal loro sito risulta consegnato oggi 19/8 😂😂😂 mentre su ups continua l’appello quotidiano ogni giorno sempre più idioti Non ho più parole una vergogna!!!

Lamoneta.it

Il network

Hai bisogno di aiuto?