Classifica

Contenuti più popolari

Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 09/18/13 in Risposte

-

L'intervento di Magdi stigmatizza quelli che sono da considerare un po' i "mali atavici" delle nostre collezioni pubbliche : mancanza in molti casi della catalogazione, scarsi sforzi di pubblicazioni che richiedono personale e risorse finanziarie non disponibili al settore dei Beni Culturali (vi è comunqe da dire che anche se all'esetro sono piu' avanzati anche grandi musei quali British , Bibliotheque Nationale, Berliner munzkabinett etc.. hanno pubblicato solo in parte i loro holdings in modo cartaceo, oppure esistono cataloghi completi - BMC greek - ma bisognosi di revisioni e integrazioni), non parliamo poi di studi e monografie ver e eproprie che richiedono tempi e approfondimenti piu' appannaggio di numismatici professionisti e università piuttosto che di direttori di museo. Mentre dal lato pubblicazione ripostigli , che confluisocno nei musei, qualcosa in piu' si viene facendo. Come uscire da questo impasse ? Oggi abbiamo due strumenti preziosissimi che ci vengono in aiuto: il primo è la diffusione di database on line che permette un'accelerazione notevolissima nel calssificare una moneta , riportarla in un contenitore virtuale e la messa a disposizione di tale contenitore/catalogo attraverso la rete. Questo strumento ha di fatto integrato, non soppinatato, gli storici cataloghi a stampa , rendendo piu' facile la "lavorazione" dei singoli pezzi (si lavora sui dati e foto messi a disposizione dal museo) e soprattutto veléocizzando la diffusione tramite un database condiviso in rete, riducendo o addiritttura annullando i costi per la stampa e diffusione. Non a caso il MIBAC ha deciso di diffondere i suoi Bollettini dedicati ai "Materiali", ovvero Collezioni, Ripostigli, Tesoretti etc. in deposito presso i musei pubblici, con pubblicazioni disponibili per ora solo "on-line". Numerosi musei esteri hanno cosi abbandonato l'idea di portare avanti costosi progetti di catalkogazione (tranne le Sylloge) ma hanno completato database di grande importanza, vera miniera di dati infromazioni foto utilissimi agli studiosi che possono consultarli gratuitamente per lo piu' e richiedere, a pagamento, foto per le loro pubblicazioni (alcuni le danno addirittura gratis). Il secondo strumento che è caratteristica precipuamente italiana, frutto del genio italico per sopperire ad una carenza cronica di fondi e risorse che stava paralizzando il comparto pubblico numismatico dei musei (non tutti ci sono lodevoli eccezioni quaki bologna etc.) è quello di ricorrere a dei volontari privati per collaborare assieme alle strutture pubbliche portando avanti progetti di catalogazione e messa in rete o pubblicazioni a stampa delle collezioni gestite da questi musei. Una sorta quindi di volontariato culturale . Questi progetti sono saldamente coordinati e gestiti dagli enti pubblici prepostio alla collezione ma si avvalgono di volontari qualificati che offrono gratuitamente il proprio aiuto con l'obiettivo, lodevolissimo, di riuscire a far emergere questa parte di patrimonio pubblico a volte rilevantissima (come ad esempio la collezione Reale, ma non solo) mettendola a disposizione finalmente degli studiosi e appassionati. Oltre questi due strumenti, nuovi/recenti dei quali abbiamo cominciato efficacemente ad avvelerci occorre ricordare un elemento pivot che puo' fare da collante e facilitare, agevolare questo processo, virtuoso, di "emersione" (buffo usare questo termine di solito riservato alle collezioni private nascoste, ma se ci pensate bene il valore di una moneta oltre a quelllo venale ed estetico è proprio il dato storico e archeologico, ove disponibile, e quindi se questo dato è negato perche la collezione pubblica non è conosciuta ma solo custodita occorre proprio far "emergere" il dato storico essenziale per il progresso della ricerca e della conoscenza), ebbene questo elmento è costituito proprio dal dibattito incontri/scambi/convegni/giornate di confronto che hanno cominciato ad instaurarsi da due anni a questa èarte con protagonisti esponenti delle istituzioni e rappresentanti privati di associazioni, corporazioni (i commercianti) , università e altri esponenti. Questo dibattito, tuttora in corso e che, speriamo, vada avanti per lungo tempo, serve per instaurare un dialogo tra le varie parti, esporre le rispettive posizioni cercando di convergere sui due obiettivi comuni fondamentali che ambedue le parti mirano a realizzare nel migliore dei modi: tutela valorizzazione la prima serve a tutelare il patrimonio dello Stato o meglio della Cosa Pubblica, ovvero il nostro in ultima analisi, stabiliendo cosi anche i "confini" entro il quale il Privato puo' muoversi (tra cui ricade anche il commercio di monete tanto per fare un esemio iper-concreto) La seconda serve a far si che ogni cittadino appassionato o meno di numismatica possa usufruire di un patrimonio custodito nei musei pubblici e che questo venga alorizzato per la sua fruizione e la sua conoscenza nei modi adeguati. Paasandoi quindi dalla sua conoscenza attraverso un'opera di catalogazione, e dalla condivisione delle informazioni dei dati per lo studioso , per il cultore e l'appassionato Detto tutto questo , che cosi sembra bello e perfetto :) scendiamo sulla terra e naturalmente abbiamo comunque una strada lunghissima davanti a noi , qualche risultato iniziale ma molto significativo come l'avvio del progetto per l'Archeologico di Firenze o quello per le collezioni del Museo Nazionale Romano indicano che una breccia è stata aperta e che la collaborazione Pubblico-Privato è ormai una realtà. Per andare avanti pero' c'è bisogno non solo di apertura e coperazione ma anche che il dialogo resti aperto è quello che si sta facendo con questi momenti di incontro organizzati dal MIBAC dove sarà importante tracciare un primo bilancio e discutere dei programmi e dei progressi per il futuro su ambedue i temi rilevanti per il discorso numismatico italiano: tutela e valorizzazione. L'invito di Dabbene a lavorare tutti insieme mi sembra particolarmente importante, che giovani e giovanissimi come Magdi seguano attivamente l'evoluzione e i progressi di questo discorso mi pare estremamente significativo della voglia di fare e di dare per il "bene" dei Beni Culturali di questo Paese. Giusto il monito di Giovanna su nebbie e fumi che possono ogni tanto levarsi, pero' anche la nebbia piu' fitta del Mar dei Sargassi alla fine cede e la nave puo' proseguire accompagnata dai suoi delfini che le fanno strada :)3 punti

-

Recentemente degli amici francesi hanno portato la mia attenzione verso degli assi e sesterzi con anima in ferro, suberati dunque, di cui ignoravo l'esistenza. Pare che siano molto rari, molto piu' dei denari suberati, e diffusi quasi solo in zona francese. Credo che possano essere con buona probabilita' falsi d'epoca, con un'anima in ferro su cui veniva applicata una lamina di bronzo. Non sembrano placcati dalle foto per quello che mi sembra di capire, ma laminati. Spesso il metallo ferroso sottostante e' esploso all'esterno facendo saltare il bronzo, spesso a causa della ruggine. Credo che al tempo possano essere stati alquanto convincenti se immessi in circolazione. E' un fenomeno abbastanza particolare e anche misterioso che lascia aperti molti interrogativi. Innanzi tutto tecnologicamente come si ottenevano? Davvero delle zecche provinciali riuscivano gia' allora facilmente a produrli, con le conoscenze e le tecnologie metallurgiche dell'epoca? O dobbiamo pensare a delle riproduzioni piu' tarde, magari rinascimentali? Inoltre, se fosse confermata la teoria dei falsi coevi, quale vantaggio economico c'era nel produrli? Effettivamente c'era tutto questo vantaggio nel risparmio del bronzo (o del rame) in favore del ferro, considerando anche il surplus procedurale nel produrli? Oppure era semplicemente una questione di scarsezza di materia prima in zone provinciali che veniva sopperita con il localmente piu' abbondante ferro? In questo caso possiamo considerarli prodotti semi-ufficiali? Insomma gli interrogativi sono tanti e la questione ancora poco conosciuta. Mi piacerebbe poter osservare dal vivo qualcuna di queste monete, molto interessanti, nel frattempo vi posto sotto un po' di foto chiedendovi quali sono le vostre impressioni e sensazioni e se vi siete mai imbattuti in questo tipo di produzioni.2 punti

-

.ringrazio per la segnalazione un utente di facebook :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:2 punti

-

285 - Urbano VIII (Maffeo Barberini) 6 agosto 1623 – 29 luglio 1644 Anno V – Medaglia per le nuove fortificazioni di Castel Sant’Angelo Argento con tracce di doratura Grammi 19,93 diametro 41 mm ca. D/ VRBANVS VIII PONT MAX A V - busto a sx – sul taglio spalla GAS MOL. R/ INSTRVCTA MUNITA PERFECTA – prospettiva di Castel Sant'Angelo in esergo MDCXXVIII ROMA Riferimento Miselli 213 E' il primo esemplare che vedo con questa cornice. Commenti e pareri sono sempre ben accetti.2 punti

-

e il colpetto di oggi: Taglio: 10 cent Nazione: Olanda Anno: 2004 Tiratura: 400.000 Condizioni: BB Città: Milano2 punti

-

Taglio: 2 euro CC Nazione: Belgio Anno: 2013 A Tiratura: 2.000.000 (?) Condizioni: qFDC Città: Bruxelles Note: News, x 2 Ricevute come resto alla BNB2 punti

-

Taglio: 2 euro CC Nazione: Olanda Anno: 2013 A Tiratura: 20.000.000 Condizioni: SPL+ Città: Bruxelles2 punti

-

ieri da un mio amico ho preso per pochissimi euro questo esemplare,pesa gr.2,15,chiedo se nella discussione è già stata trattato,o è altra variante,appena posso ne posterò altre in mio possesso,sono tutte molto consumate2 punti

-

Buongiorno, ci dispiace del disservizio, ma i cataloghi sono stati spediti a fine luglio, quindi circa 45 giorni prima dell'asta (no comment sui tempi di consegna.......). In ogni caso gli aventi diritto a ricevere il catalogo, una volta avvisati che i cataloghi sono stati spediti, se non lo ricevono entro 15 giorni, possono richiederne un'altra copia. In ogni caso resta la possibilità di consultarlo online sia scaricando i pdf, sia sfogliandolo direttamente.2 punti

-

Il tuo gettone è bello ed interessante e può stare a pieno titolo in una raccolta numismatica perchè il suo ruolo era proprio quello della "pseudomoneta"; gli attuali gettoni di presenza altro non sono che compensi in denaro, nel sistema camerale francese dell'Ancienne Regime rappresentavano un documento di presenza che dava poi diritto a successivi compensi in controvalore o servizi. Riporto qui un mio post inserito in una precedente discussione sullo stesso argomento, integrandolo con alcuni adattamenti. Una breve spiegazione in italiano, per chi non parla il francese (alla fine il link) Oltre alle varie funzioni amministrative citate nel post #5, nel corso del periodo identificato con il termine Ancienne Regime, esistevano gli organismi locali conosciuti come Stati Provinciali (Etats provinciaux) costituiti dai tre ordini di una provincia; questi ordini avevano il compito di riunirsi in assemblee dotate di competenze politiche ed amministrative; tali assemblee venivano convocate periodicamente per deliberare su vari argomenti fra cui l'adozione di nuove tasse. Tale tipo di assemblee era originariamente considerato meno pericoloso per l'autorità del Re, specie in riferimento a province di nuova acquisizione al regno, in confronto alla partecipazione da parte dei delegati agli Stati Generali. Tornando a noi, i tre ordini erano il Clero, la Nobiltà ed i rappresentanti del terzo stato ma che spesso erano semplicemente i rappresentanti di alcune città di rilievo; la Noblesse de Auvergne altro non era che la componente Nobile degli stati provinciali dell’Auvergne.....Ergo.... Il tuo gettone dovrebbe quindi essere un gettone di presenza alle assemblee degli Stati Provinciali di Auvergne da parte dei rappresentanti della Nobiltà... Di seguito un link con ampia spiegazione in francese. http://fr.wikipedia....(Ancien_Régime) Non so per quale motivo ma il collegamento non funziona...ma dopo averlo cliccato basterà aggiungere la parentesi finale nella stringa dell'indirizzo url per arrivare alla pagina corretta.... ciao Mario2 punti

-

Taglio: 2 euro cc Nazione: san marino Anno: 2007 Tiratura: 130.000 Condizioni: MB+++ Città: Firenze2 punti

-

Salve a tutti gli amici del forum. Volevo mostrarvi la mia ultima "fatica": Un monetiere in legno con 6 cassetti... Puo contenere 150 monete... Ogni parere è benaccetto1 punto

-

SIRACUSA – Tetradramma Tudeer 58 Colgo l’occasione della ricomparsa di un eccezionale esemplare nella prossima asta di Nomos (proveniente da Leu and M&M, 1974, n. 120) per illustrare in maggiori dettagli la bellezza di questo autentico capolavoro, forse il migliore mai creato dal famoso incisore Greco Eukleidas: La firma dell’incisore è riportata sull’elmo attico al rovescio. Riporto il dettaglio: Al diritto: Quadriga al galloppo a sinistra, guidata da una divinità femminile (Persefone?), che tiene le redini nella mano sinistra e una torcia nella mano destra; sopra Nike in volo a destra, incoronante l’auriga. Al rovescio: Σ]ΥΡΑΚ[Ο]ΣΙΩΝ. Testa di Atena di fronte, volta leggermente a sinistra, coronata con elmo attico a tre creste ornato di palmette, con orecchino a doppia spirale e una collana di pendent con una Medusa al centro; all’intorno, quattro delfini; sulla visiera dell’elmo, ΕΥ-Κ/ΛΕΙΔ-Α Esso è classificato con: L.O. Tudeer. Die Tetradrachmenprägung von Syrakus in der Periode der Signierenden Künstler, Berlin, 1913, no. 58 (conii V21 / R36) G.E. Rizzo. Monete greche della Sicilia, 2 vols.,Rome, 1946, pl. 43, no. 22. Come già accennato, è un capolavoro di Eukleidas, il quale apportò una grande innovazione artistica. Per la prima volta nella lunga serie di monetazione siracusana, la testa femminile non è raffigurata di profilo, ma di fronte. Inoltre Atena appare qui per la prima volta nel panorama della monetazione siracusana numismatico arte e reca un elmo riccamente decorato da cui scendono i capelli su entrambi i lati del viso. Intono alla testa nuotano quattro delfini. L’inaspettata raffigurazione di Atena al posto della solita Arethusa - la ninfa della sorgente d'acqua dolce sull'isola di Ortigia, nel porto di Siracusa - ha portato a vari commenti . E’ stato suggerito che la comparsa di Atena si riferisce alla vittoria di Siracusa sull’invasione ateniese del 415 a.C. La presenza dei delfini - tradizionalmente raffigurati intorno alla testa di Aretusa - ha anche suggerito che siamo in realtà di fronte ad Arethusa che indossa il casco di Athena in commemorazione della vittoria siracusana. Il realtà la testa qui raffigurata è proprio di Atena, che fu venerata anche a Siracusa. Sull'isola di Ortigia c’era un tempio dedicato a questa divinità e i suoi resti sono incorporati nell’attuale cattedrale. Quindi i delfini sono un attributo anche per Athena come lo sono per Aretusa e non deve sorprendere che Atena sia stata onorata su una moneta di Siracusa. Sui tetradrammi di Siracusa, il carro occupa sempre il dritto, mentre la testa appare sempre sul conio del rovescio. Eukleidas, di conseguenza, ha inciso la sua innovativa testa di Atena per un conio di rovescio (quello usato col martello). Tuttavia, in questo disegno rivoluzionario, egli ha creato un maggiore rilievo della testa frontale con conseguente aumento dello stress sul conio stesso. Come risultato, il conio deve essersi rotto quasi subito durante il suo impiego, con perdita di un pezzo sul bordo sinistro. In ognuno dei 18 esemplari noti si è verificata questa rottura di conio. Probabilmente al fine di compensare tale rottura di conio, gli addetti alla battitura dei tetradrammi si sforzarono di decentrare leggermente il conio a destra sul tondello, in modo appunto da ridurre al minimo l'impatto dello spazio vuoto sul bordo sinistro. Il conio (R36 di Tudeer) fu utilizzato fino a quando non subì un ulteriore deterioramento. Con il tempo si ruppe in due ulteriori punti sul bordo, alle ore 2:00 e 3:00 . L’esemplare che presenta il maggiore degrado del conio, senza dubbio poco prima che venisse ritirato il conio sembra essere Boston 411 ( "r " nella lista di seguito), preceduta da Hess - Leu 31 , 141 = Basel 464 = NAC 13 , 464 ( "o" della lista). Dopo il ritiro del conio, Eukleidas creò un secondo stampo (Tudeer 59) con lo stesso disegno di base di Atena elmata, anche se con variazioni nei dettagli. Anche il secondo conio (R37 di Tudeer) è un capolavoro. L'ordine in cui sono stati utilizzati i due conii appare chiaro in quanto tutte le monete dei due stampi cono state coniate da un singolo conio del dritto (V21 di Tudeer). Il conio V21 è stato utilizzato in combinazione con cinque diversi conii del rovescio, quindi con una durata ben maggiore (il conio del diritto, essendo sistemato sull’incudine, è sottoposto a una minore usura) e l' ordine di uso può essere determinato con certezza, studiando il progressivo deterioramento del conio di diritto (vedasi Tudeer p. 157). Ma anche questo secondo conio del rovescio, subendo tutta la forza del martello, si ruppe subito e in maniera ben più grave, con una fenditura che si estende in diagonale appena sotto la bocca di Atena, ed ebbe una vita ancora più breve del precedente. Così finì esperimento rivoluzionario di Eukleidas con la testa frontale di Atena, a causa appunto dal marcato rilievo della testa. Solo un suo collega intravvide una soluzione a questo serio problema tecnico. Kimon, un altro dei maggiori incisori siracusani, si rese conto che il problema del potenziale stress del conio poteva essere alleviato spostando la testa frontale al diritto e la quadriga al rovescio. Dopo l’abbandono di Eukleidas, forse già pochi mesi dopo, Kimon incise una testa di Aretusa frontale (Tudeer 80-81), mettendola al diritto, e la sua testa divenne uno dei più modelli più influenti, ampiamente imitata nel mondo antico. In realtà Eukleidas non fu il primo incisore a tentare di incidere una testa frontale, ma la portò a livelli massimi di arte. I suoi contemporanei, grazie all'innovazione tecnica dell’inversione dei conii, resero pratica la sua idea. Nel successivi decenni molti incisori in varie parti del mondo greco produssero belle teste frontali, ma probabilmente nessuno superò lo splendore artistico della creazione originale di Eukleidas. Quando fu esattamente coniato il capolavoro di Eukleidas? Normalmente esso è attribuito all’arco temporale tra 410 al 405/400 a.C. e bisogna attendere la revisione che sta facendo Wolfgang Fisher-Bossert su Tudeer, la cui uscita è prevista per l’anno prossimo. Personalmente ritengo che risalga al 406 -405 a.C., nell’ultimo periodo della democrazia siracusana, messa a dura prova dall’invasione cartaginese, e quindi poco prima dell’avvento di Dionisio I (oppure, in alternativa, con la salita al potere del tiranno siracusano, nel 405 a.C.) Un recente articolo di CNG ha censito finora 18 esemplari per Tudeer 58 (che ne conosceva 12) e 6 esemplari per Tudeer 59. Ecco la lista completa (sarebbe da controllare per un eventuale aggiornamento più attuale): Tudeer 58: a. Benson XII 353; SNG Lloyd 1384 (now in British Museum) b. Berlin; Weil III 7 (noto dal 1873) c. Berlin; from Loebbecke (del 1906) d. Brussels; from Du Chastel; Borghesi Cat. 4 I 894; Holm V 12; Du Chastel VIII 90; Forrer p. 139 e. Brussels; from de Hirsch; from Dupre Cat. I 145; Froehner Annuaire de la Soc. Num. 3 II 31 f. Hess (1902) 658; previously Berlin, Fox, Thomas; Locker Lampson 94; Helbing (8 Nov 1928), lot 3654; Auctiones 20 (1990), lot 163; Kuenker 94 (2004), lot 404 g. London; BMC 198; Head Syracuse IV 10; Guide (2) XXVI 31; Hill Sicily VII 1; Macdonald Coin Types III 3 h. London; BMC 199 i. Paris; from de Luynes (1191) j. Gulbenkian 282 and frontispiece k. Leu 20 (1978), 46 l. Hess-Leu 7 (1957), 109; Muenzen und Medaillen 53 (1977), 39; Muenzen und Medaillen 54 (1978), 116; Birkler and Waddell I (1979), 55 m. Hess-Leu 11 (1959), 93; Leu (1976), 112; John D. Leggett, Jr. Collection (donated to American Numismatic Society [ANS 1997.9.55]); n. Kunstfreund (Leu and M&M, 1974), 120 o. Hess-Leu 31 (1966), 141; Basel 464; NAC 13 (1998), 464 p. Leu 38 (1986), 37 q. NAC 59 (2011), 532 (the present coin) r. Boston 411; from the Ognina Hoard, 1923, Noe, NNM 78, p. 197, no. 749 Tudeer 59: a. Pennisi b. Vienna 6865 c. Leu 81 (2001), 108 d. Jameson 1833; Basel 465; NAC 13 (1998), 465 e. Muenzen und Medaillen 79 (1994), 180; LHS 95 (2005), 518 f. Hess-Leu 27 (1956), 1901 punto

-

Vorrei presentarvi questa moneta proveniente dalla mia collezione. Si tratta di una moneta da 3 Cent degli Stati Uniti.... Questa strana moneta è stata coniata dal 1851 al 1889, in due materiali....inizialmente argento (con 3 restyle) e successivamente in nickel. Lo scopo era una piu facile conversione in altre valute circolanti all'epoca negli USA e una facilità di acquisto dei francobolli il cui costo era passato da 5 a 3 cent Il nickel postato presenta queste caratteristiche: - tiratura: 11.382.000 - peso: 11,84 gr - materiale: 75 % rame, 25 % nickel - diametro: 17,90 mm Che ne pensate di questa moneta?? Sinceramente non è mai stata una delle mie preferite, tuttavia questa l'ho ottenuta da uno scambio (se qualcuno è interessato mi contatti pure) Qualcuno ne ha in collezione??1 punto

-

Vi presento, finalmente, l’ultimo acquisto. Come da titolo si tratta di un Cavallotto stretto di Carlo Emanuele I. Moneta non comunissima (R2), specie in condizioni discrete, è stata battuta a Torino, Nizza, Aosta e Vercelli. L’assegnazione della battitura a Cesare Valgrandi risale al 15 Giugno del 1587, unico anno in cui fu, quantomeno nominalmente, coniata nelle due varianti (stretto a 24mm, largo a 27mm e minor tenore di argento). E’ difficile conoscere la corretta entità di questi pezzi poiché si conosce la battitura al marco (83 pz), ma non il numero complessivo di marchi né tantomeno la ripartizione di questi tra le diverse tipologie. Un dato parrebbe assodato: si tratta di una bassa battitura. Le zecche sopracitate, come ricorda anche il Promis, avrebbero infatti prediletto i moduli più piccoli e di basso tenore di argento, fatto che portò il duca ad intervenire un solo anno successivo unificandole per poter esercitare maggiore controllo. A questo proposito chiedo un vostro aiuto documentale. Qualche riferimento Promis, Monete dei Reali di Savoia1 punto

-

In esclusiva per questa sezione ho il piacere di sottoporvi un articolo , presente nel prossimo Bollettino del Circolo Numismatico di Beinasco , tratto dalla futura pubblicazione sulla monetazione sabauda dell'amico Giuseppe Rovera. La stella a 5 punte contrassegno esclusivo della zecca di Chambery per circa un secolo di Giuseppe Rovera * Il simbolo della stella a 5 punte, compariva già sulle prime monete dei regnanti di Savoia; Oddone, Pietro e Umberto II, la facevano apporre come simbolo nelle legende o come figura nel campo. Solo sotto Amedeo IV (circa 1235), con l'apertura contemporanea di più zecche, gli zecchieri dovevano riportare sulle monete il proprio contrassegno che identificava la zecca e contemporaneamente lo zecchiere che vi lavorava. Il contrassegno della stella veniva allora utilizzato per la prima volta dallo zecchiere Petrus Antoneto de Clanisco, maestro a Susa. Le monete da lui prodotte in tale zecca, potevano così essere riconosciute da quelle prodotte nelle altre zecche di Amedeo IV, a Chambery, S.Sinforiano d'Ozon e Avigliana. In seguito, la stella diventava uno dei contrassegni più utilizzato dagli zecchieri sabaudi, senza per questo contraddistinguere sempre la stessa zecca; infatti negli Stati Sabaudi il contrassegno era proprietà distintiva dello zecchiere e non della zecca. Sotto Amedeo V, la stella a 5 punte appariva sulle monete della zecca di San Sinforiano e poi di Chambery, a seguito del trasferimento dello stesso zecchiere Evrardo de Varey (1285-1298). Dopo Evrardo, Castiglione e Clermont utilizzavano a Chambery ancora la stella, ma a 6 punte . Poi uno zecchiere sconosciuto utilizzava ancora la stella a 5 punte sulle monete di Edoardo. In seguito Bonaccorso Borgo la utilizzava, sempre a 5 punte sulle monete di Pont d’Ain, battute sotto Amedeo VI. Sotto Amedeo VII, la famiglia Borgo utilizzava ancora quella a 5 punte a Pont d'Ain; contemporaneamente adottava quella a 6 punte, ma forata a Nyon; venivano poi costretti a sostituirla con una piena, quando riprendevano a battere moneta, sempre a Nyon, dopo una multa per falsificazione delle monete emesse in precedenza. Sotto Amedeo VIII Conte, lo zecchiere Matteo Borgo impiegava ancora i contrassegni dei due tipi di stelle nelle stesse zecche di Pont d'Ain e di Nyon. In genere le stelle forate o speronate erano considerate varianti delle stelle piene, ed utilizzate per distinguere emissioni successive; non indicavano quindi una nuova zecca. La stella 6 punte riappariva nuovamente a Chambery sotto Amedeo VIII duca, con lo zecchiere Giovanni de Masio. Lo stesso tipo di stella passava poi a Cornavin con lo zecchiere Antonio Fabri sotto Ludovico I. La stella ad 8 punte veniva utilizzata a Cornavin da Michel de Bardoneche, zecchiere di Amedeo IX prima e di Filiberto I poi. Sotto Carlo I (1482-1490), i contrassegni lasciavano il posto alle sigle costituite dall'iniziale della zecca (C per Chambery, T per Torino, B per Bourg, G per Cornavin-Geneve, etc.) e dall'iniziale dello zecchiere; la stella a 5 punte veniva mantenuta ancora sulle monete per un breve periodo, però solo come simbolo di punteggiatura nella legenda di alcune monete emesse dalle zecche di Savoia, Chambery, Cornavin e Bourg; la stella come contrassegno di zecca spariva poi dalla monetazione dei regnanti Sabaudi per circa 50 anni. La stella a 5 o 6 punte ricompariva come simbolo di punteggiatura su alcune monete battute a Torino durante il regno di Filiberto II e poi su quelle emesse di Carlo II a Vercelli dallo zecchiere Gio Pietro Ferraris dopo il 1530. Dopo l'occupazione Francese degli stati sabaudi, era il Conte Emanuele Filiberto (1538-1559) a riprendere la stella e la sua variante speronata, come contrassegno di zecca, sulle proprie monete battute ad Asti, a partire dal 1551. il Duca Emanuele Filiberto, toglieva poi la stella ad Asti per riassegnarla alla zecca di Chambery dopo la sua riapertura (Ottobre 1559). Chambery utilizzava allora sia la sigla C a fine legenda, sia la stella a 5 punte, apposta in punta allo scudo, in esergo e sotto il busto del regnante. Le prime monete emesse nuovamente da Chambery con la stella erano i Soldi della riforma con la data del 1563. Nei periodi in cui la zecca di Chambery era occupata dai Francesi o non batteva moneta, la stella ricompariva come punteggiatura sulle monete emesse a Torino da Carlo Emanuele I (nel 1590-91 e dal 1610 al 1628); normalmente la stella veniva regolarmente apposta sulle monete di Chambery, talvolta anche nella legenda, come si trova nelle ultime emissioni (1640-1650) avvenute durante la reggenza di Cristina di Francia per Carlo Emanuele II. La zecca di Chambery veniva poi chiusa definitivamente nel 1650, chiudendo così il periodo del suo binomio con la stella a 5 punte, durato un secolo. Gli arredi e le attrezzature della zecca venivano trasferiti a Torino e nel 1711, sotto Vittorio Amedeo II, l'edificio veniva venduto a privati. Dopo lunga assenza, la stella ricompariva sulle monete decimali di Umberto I re d'Italia, posta al rovescio a delimitare la legenda; anche Vittorio Emanuele III la utilizzava saltuariamente per delimitare simboli di zecca e date, o ad intercalare la legenda del rovescio. Durante il Regno la stella a 5 punte era denominata "stellone d’Italia". * Giuseppe Rovera ha pubblicato in passato con lo pseudonimo di Giovanni Lingenie. Il presente articolo è estratto dal Volume " Sulle tracce dei Maestri delle Antiche Monete Sabaude" di prossima pubblicazione. Nel volume vengono esaminate e classificate le monete sabaude da Oddone sino a Vittorio Emanuele I, sulla base della corrispondenza tra i contrassegni degli zecchiere e le ordinanze emesse dai vari regnanti.1 punto

-

1 punto

-

Grazie di questo eccellente spunto, carissimo. Potrà venirne :good: una bella discussione. Alla quale inizio a contribuire con qualche immagine di stemmi viscontei: (un esemplare miniato sullo stemmario Grünenberg, 2ª metà XV sec.) (Pandino [CR], stemma Visconti affrescato su una parete del castello) Lascio agli amici più :hi: esperti di me il trovarne "versioni" coniate su monete o medaglie. Ma (se non ricordo male) mi pare che su un numero del 2006 di Cronaca numismatica ci fosse un articolo che aveva affrontato l'argomento...1 punto

-

Diciamo che comunque anche ce ne fossero due con la variante DV il nostro ambidestro sarebbe alla terza conosciuta al momento e comunque sarebbe una bella e molto rara variante di lettura comunque. Giancarlone ci fa vedere che anche le parpagliole hanno la loro dignità se sono usurate, circolate e tosate, vediamo se nessuno ha nulla da aggiungere ancora se no possiamo vedere qualche bel falsone, ma anche qualche brutto falsone di Filippo III.... :blum: , P.S. Una volta finita nei fondamentali la discussione rimarrà aperta e seguendo l'esempio di ambidestro sarà bello ogni tanto postare qualche pezzo nuovo, da commentare e vedere insieme, terremo viva comunque la discussione per tutti e sperialmo che diventi un bel album delle stesse e un buon strumento divulgativo di questa monetazione che mi pare vi stia avvincendo e appassionando, Mario1 punto

-

secondo messaggio non ne allego altre perchè non ho trovato immagini molto diverse da quelle postate e la data più vecchia è quella della moneta Baldwin's Auction Ltd; cioè la prima postata nel precedente. un caro saluto Pietro1 punto

-

1 punto

-

E' un errore noto, anche se non l'ho mai visto sul Venezuela. Per esempio sulle banconote irachene è abbastanza comune data l'approssimazione con cui venivano stampate. Generalmente le banconote vengono numerate successivamente alla stampa con una macchina numeratrice. Fra l'altro sono abbastanza riconoscibili i tipi di carattere di ogni grande stamperia: prendi qualche banconota del mondo stampata da De La Rue, per esempio, della stessa epoca e avranno lo stesso tipo di numero di serie. In questo caso, s'è inceppata la numeratrice che ha saltato due numeri in uno dei due rulli, e la banconota è sfuggita al controllo qualità, ammesso che si facesse (o si faccia).1 punto

-

Taglio: 2 euro Nazione: Finlandia Anno: 2002 Tiratura: 1.239.000 Condizioni: BB Città: Milano1 punto

-

Ci voleva qualche patina antica e complimenti per la moneta Apollonia! Questo sesterzio Romano di Faustina del 162 d.C. ha una "patina smalto" (Edel patina) color giada; praticamente è una lenta fossilizzazione della superficie di origine grazie anche alla tendenza dei metalli a ritornare al loro stato minerale1 punto

-

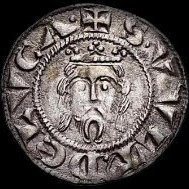

Tondello stretto per questa... Leone V, follis della zecca di Siracusa. Sear 1635. http://www.wildwinds.com/coins/byz/leo_V/sb1635.jpg1 punto

-

Eccola. Tutte le foto che inserisco sono fatte da altri, ma la moneta è mia. Africa Orientale Tedesca (odierni Burundi, Rwanda e Tanzania) 1/4 rupia 1910 J Argento 917°°° 2,92 gr. 19 mm Al recto il Kaiser Wilhem II imperatore d'Africa con il caratteristico elmo.1 punto

-

(segue) 550-456 a. C. Tartaruga di mare con la fila di globetti sul dorso e un globetto supplementare su ogni lato. 456-431 a. C. Nel 456 a. C. Egina fu fatta tributaria ad Atene; e nel 431 a. C. gli abitanti furono espulsi in massa e l'isola fu occupata dai kleruchs ateniesi. Durante questo periodo di semi-indipendenza sembrerebbe che gli stateri non fossero stati emessi, ma solo dei trioboli sui quali compare la tartaruga di mare con la struttura del guscio affiancata da lettere. 431-404 a. C. Durante questi ventisette anni di occupazione di Egina da parte degli Ateniesi non si compaiono monete coniate con i tipi di Egina. (segue) apollonia1 punto

-

Taglio: 2 euro CC Nazione: Germania Anno: 2006 J Tiratura: 6.300.000 Condizioni: qSPL Città: Bruxelles1 punto

-

per me sembrerebbe buona, ed anche molto bella per conservazione ( medio alta) e per patina. sono col cellulare e non ho una perfetta visione della foto, ma potrebbe essere anche uno spl/fdc. complimenti, davvero bella mi piace molto :)1 punto

-

Se non avessi usato tutti i mi piace li avrei finiti da voi !!! :) che spettacolo! Adesso mi sono messo in vapo di prendere un tetradramma di quelli tardi di Alessandro e ne ho visti un paio in asta a prezzi decisamente abbordabili, sono monete davvero magnifiche! Purtroppo di questa parte di storia, e soprattutto di questa parte di numismatica, so veramente poco :( , ma voglio rimediare presto! :)1 punto

-

allora credo di aver comprato bene... Vaticano 2005 pagato 134,02 San marino 2006 pagato 63,87 San marino 2008 pagato 48,92 prezzi già compresi di spese di spedizione1 punto

-

1 punto

-

Grandioso! 12.000 pezzi! è anche più rara del 2€ di Grace Kelly!! :rofl: ... ogni tanto si potrebbe anche rileggere le notizie prima di pubblicarle su televideo :help:1 punto

-

spero di aver dato un piccolo contributo a questa dicussione,gradirei sapere (se possibile visto le condizioni delle monete) se sono tutte di Filippo III1 punto

-

i corrieri doganali se non lavorano falliscono quelli delle poste no , lo stipendio lo prendono lo stesso1 punto

-

Caro Eliodoro, è esattamente quanto hai scritto. Il termine obolo è riferito sia ad esemplari bronzei che argentei. La domanda a cui non si è data ancora risposta è se vi stesse un rapporto tra i due metalli(contemporaneità di emissione) o una consequenzialità, una staffetta tra argento e bronzo. Acraf ha già chiarito che il termine obolo è tipicamente magnogreco, mentre le litre sono da riferirsi all'ambiente siciliano. Pur condividendo pienamente e personalmente quanto da egli sostenuto, è' da dire che ciò non è universalmente accettato, non esistendo riferimenti certi per la Magna Grecia di presenza di soli oboli e non litre. Saluti.1 punto

-

ah collezioni monete? io a casa ho delle monete! ho un fiorino di napoli grande più o meno così (fanno il cerchio con indice e pollice), è rara, è d'oro, un giorno te la porto da far vedere! tutte le persone che non collezionano monete hanno monete rarissime e improbabili a casa. tutte queste persone un giorno te le porteranno a far vedere. sono le cose sicure della vita, come il sorgere del sole e le tasse. :rofl:1 punto

-

Vedi anche quì http://www.lamoneta.it/topic/84493-milano-1906-esposizione-internazionale-sempione/?hl=%2Besposizione+%2B19061 punto

-

Se parliamo di valore, vista la conservazione direi sui 10 €uro, forse meno, ma volete mettere la soddisfazione di trovarla circolata ? quella non ha prezzo !1 punto

-

Non credo proprio, volevo semplicemente alludere al fatto che demolire una patina con bellissime iridescenze supponendo che ci fosse stato spruzzato qualcosa ce ne passa. Il deprimere non era riferito a nessun utente, ma semplicemente al fatto che vengono sovente vengano dati pareri senza alcuna cognizione di causa, e senza capire l'importanza di documentarsi prima di scrivere.1 punto

-

1 punto

-

Vedendo che non ci sono più contributi per la Parpagliola di Filippo II iniziamo a vedere quella del suo successore. Il periodo di coniazione della parpagliola della provvidenza è stato dal 1600 al 1621,con milioni di pezzi battuti, specialmente copiose per gli anni 1608 2.073.755, 1609 1.151.780 e 1619 1484.736 ( fonte Carlo M. Cipolla ). Di seguito i pesi di riferimento per anno di coniazione ( fonte Carlo M. Cipolla ). 1600 al 1601 gr. 2,52 1602 gr. non riportato 1603 gr. 2,50 1604 al 1607 gr. non riportato 1608 al 1618 gr. 2,45 1619 al 1621 gr. 2,44 Con Filippo III inizia il decadimento della qualità di coniazione, aumentata anche dalla pratica di tosatura delle monete. Nel Volume del Crippa la parpagliola di Filippo III è catalogata al numero 20 e rappresenta con 5 varianti. Crippa 20/A 1602 R/4 Crippa 20/B 1603 R/2 Crippa 20/C 1608 R/3 Crippa 20/D 1608 NC Crippa 20/E s.d. C Negli studi effettuati sulla parpagliola milanese da Dalle Vegre / Vajna del 1991, è catalogata con quattro tipologie ( Tipo II, III, IV e V ), eseguendo il match tra il dritto: scudo con volute concave/scudo speciale e aquila con ali abbassate/aperte, e il Rovescio con in esergo la data/senza data. Il MIR è allineato ai due studi precedentemente descritti, catalogando per data, tipologia di scudo e aquile con ali abbassate/aperte, MIR 351/1 a MIR 351/6. Iniziamo a vedere le caratteristiche principali della moneta. Dritto : Scudo di Milano con volute concave, le aquile possone avere ali abbassate o aperte. Legenda : MEDIO LANI.D Varianti di legenda : MEDIO LANI.D. - MEDIO. .LANI.D Dritto-A : Scudo di Milano con ornato, le aquile hanno le ali aperte. Legenda : MEDIO LANI.D Varianti di legenda : MEDIO LANI.D. - .MEDIO LANI.D Rovescio : La provvidenza in piedi, braccio sx nudo e appoggiato alla colonna, il braccio dx con una bacchetta tocca il globo terrestre. Legenda : PROVIDENTIA Varianti di legenda : .PROVIDENTIA. Spesso per la A è stata usata una V capovolta. In esergo 1602, 1603, 1608 oppure niente ( a inizio/fine data possono esserci punti ). Nello studio effettuato, invece, ho riscontrato cinque tipi di Dritto e quattro tipi di Rovescio. Per la catalogazione dei rovesci, per facilitarne il riconoscimento, ho preferito distinguere per data e della data in quanto la figura della provvidenza ha minime differenze.1 punto

-

Fai come Jerry Calà, che nascondeva Ilsole24ore in mezzo a Playboy perchè si vergognava :D1 punto

-

Grazie, domenica mattina ero al Cordusio e parlavo di numismatica e delle sue problematiche con 4/5 del forum, e a un certo punto, ho esclamato, noi dovremmo essere come i delfini....., dovremmo essere così. E' nata lì questa riflessione parlando, parlando con bravi esponenti del forum , parlare è importante, in questa fase più che mai, parlare dal vivo, parlare anche su un forum. Poi io penso che l'entusiasmo, il cuore, il sentimento ci deve essere sempre, su un forum ancor di più, chissà magari alla fine qualche cuore lo raggiungerò, da idealista me lo auguro. Questo post mi sento di dedicarlo a tutti gli utenti di Lamoneta, al suo Staff, a tutta la numismatica, a tutte le componenti di questo mondo, forse questo messaggio verrà letto da molti, almeno lo spero molto, Mario1 punto

-

Ti capisco, il postino è diventato un problema anche per me: le dimensioni della mia biblioteca sono ormai una minaccia per la pacifica coesistenza familiare, e ogni nuovo arrivo suscita polemiche. Ho pensato perfino di farmi una casella postale così da poter ritirare i libri di nascosto, roba che neanche se fosse pornografia... :ph34r:1 punto

-

Leggendo sempre il contributo di Dalle Vegre - Vajna ho trovato questa interessante annotazione in una nota che penso possa essere utile alla discussione. La moneta bassa veniva coniata ogni anno prima di Natale e su ordini precisi delle Regie Ducali Entrate e i preavvisi erano con tempi limitati. C'è per un esempio un contratto di appalto del 1594, ma anche altri per gli anni successivi dove il preavviso dato agli zecchieri era molto breve, c'è per esempio un ordine di 322.000 pezzi del 12 dicembre per coniarli entro Natale, è evidente che se i tempi erano stretti ne consegue che per fare numeri importanti necessitavano di numeri di conii adeguati e questo particolare forse spiegherebbe a volte perché ci fossero diversi conii, magari non spiegabili per il numero di coniazioni, interessante direi.1 punto

-

Ciao, ... ma ve l'immaginate... l'emozione di trovare nella foresta l'ingresso di una cavità scoperta grazie al fatto che i cani che vi accompagnano si sono infilati in una oscura apertura... e ritrovare al suo interno i resti della frequentazione umana di gruppi antecedenti di migliaia d'anni la vostra visita, costituiti dalla presenza in superficie di vasi ceramici di grandi dimensioni anche integri? Quella che vi presento è la grotta di Chechen Ha, nel Belize, utilizzata dai Maya per riti collegati al mondo degli Inferi, dei quali la cavità ne rappresentava, a loro avviso, uno degli ingressi o perlomeno un'efficace rappresentazione degli stessi... Vi segnalo questo interessante articolo in PDF relativo alle ricerche 2003: Changes and Continuities in Ritual Practice at Chechem Ha Cave, Belize: Report on Excavations Conducted in the 2003 Field Season http://www.famsi.org/reports/02086/02086Moyes01.pdf Ciao Illyricum :)1 punto

-

"E' interessante, ma e' una vicenda del 1992 con una sentenza di appello del 2001. Ossia pre decreto del 2004. Mi sembra che purtroppo ultimamente ci sia stata una sorta di talebanizzazione delle sentenze, quasi che la crisi abbia reso tutti piu' arrabbiati..." Soffermiamoci al capo di imputazione, che è la ricettazione. Il reato presupposto era quello previsto e punito dall'art. 67 della vecchia legge nr. 1089 del 1939, poi sostituito dall'art. 125 del D. Legs.vo nr. 490 del 1999 (Testo Unico dei Beni Culturali). Poniamo ora a confronto il testo dell'art. 125 del D. Legs.vo nr. 490/1999 con l'art. 176 del Codice Urbani: Articolo 125 (D. leg.vo 29 ottobre 1999, n. 490) - Abrogato dal D.leg.vo 22.1.2004, n. 42 - "Codice Urbani" Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 67, come modifìcato dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 13). "1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 2 appartenenti allo Stato a norma dell'articolo 88 è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione. 2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 86." Articolo 176 (D. Leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 - "Codice Urbani"). Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. "1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50. 2. La pena e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto e' commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89." Come si vede agevolmente, il testo dell'art. 125 è stato "trasfuso" così com'era nell'art. 176 del "Codice Urbani". Quindi le considerazioni svolte dal Relatore nella sentenza della Corte d'Appello con riferimento al mancato raggiungimento della prova in ordine al reato presupposto e cioè con riferimento al reato di "Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato", possono essere tranquillamente utilizzate anche oggi, ove ci trovassimo al cospetto di una fattispecie analoga. Che poi quelle del Relatore sono le "famose" considerazioni più volte riproposte anche qui in occasione delle discussioni sulla cosiddetta "moneta archeologica decontestualizzata" (dal mio punto di vista quasi una contraddizione in termini...) ma che grazie all'intelligenza del Giudice ed alle utili annotazione del Perito del P.M., che ha precisato come la provenienza delle monete in sequestro non potesse essere univocamente e con certezza ricondotta al sottosuolo italiano, ha permesso alla Corte di assolvere l'imputato e di restituirgli le monete. Va anche detto che applicando il ragionamento che le monete erano di zecche orientali o medio-orientali e dunque affermando che non è provato che esse venissero dal sottosuolo italiano, si può estendere questa conclusione, con un piccolo sforzo di coerenza e di logica, anche quando le monete siano state battute da zecche che operavano in territorio italiano; perchè il fatto che la moneta sia stata battuta in Italia (rectius: sull'attuale territorio italiano) non significa affatto che la stessa debba, necessariamente, provenire dal sottosuolo italiano. Infatti. se si accetta il concetto che la moneta è per sua natura destinata a circolare e che, salvo particolari monetazioni a "vocazione esclusivamente locale" (me ne parlava Monbalda al telefono qualche tempo fa e forse ne ha parlato anche numizmo sul Forum, se non sbaglio) il resto del circolante monetario era funzionalmente destinato a circolare in vaste aree geografiche per sua intrinseca vocazione. E qui si ritorna al pensiero del Dott. Bernardi (di cui io mi dichiaro umile seguace e sostenitore) ed alla formulazione di quel famoso principio enunciato nel 1994 da una Commissione mista del MIBAC che delineava la differenza fra le monete cosiddette "antiquarie" e quelle archeologiche. Per carità: poi, come mi insegnano gli archeologi, (grazie Monbalda) ci possono anche essere patine, incrostazioni, sedimenti ecc. che consentono, con certezza, di risalire alla provenienza territoriale (nel senso dello scavo) di una moneta decontestualizzata. Però, in assenza di tali univoci elementi di valutazione, desumere tout court che una moneta decontestualizzata provenga dal sottosuolo italiano è un'inammissibile forzatura, giuridica e direi anche scientifica, che questa volta però è stata ben colta dalla Corte d'Appello di Roma. Ecco perchè le motivazioni della sentenza. sopratutto se definitiva, sono utili ancora oggi a chi si trovasse sottoposto a procedimento penale per ricettazione di monete antiche, in cui l'Accusa desuma surrettiziamente la provenienza delle stesse dal sottosuolo nazionale. M.1 punto

-

1 punto

-

Grazie.... @@IpseDixit sicuramente lo stemma da te postato ha un fascino indiscutibile!!! Tempo fa lo disegnai su un tamburello ed ebbi non poche difficolta...1 punto

Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00

Lamoneta.it

La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.

Il network

Hai bisogno di aiuto?

.thumb.jpg.1d3b56d02cc983aaeb9f4d6ee8eebe9a.jpg)

copia.thumb.jpg.7cf94809541082e8333ebd0acb11e958.jpg)