Classifica

Contenuti più popolari

Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 06/04/14 in Risposte

-

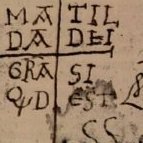

La moneta qui illustrata rappresenta senza ombra di dubbio una delle massime rarità medievali dell'Italia Meridionale. Fino ad alcuni anni fà era considerato unico, CNI XVIII, coll. Brambilla. La pubblicazione nel 2008 di un secondo e terzo esemplare con alcune particolarità (il terzo ahimè tosato) dovrebbe sciogliere ogni dubbio sulla sua attribuzione .......... ma ....... c'è sempre un ma. Personalmente sono d'accordo con quanto scritto da Beniamino Russo negli Atti del I congresso di Numismatica (Bari, 21-22 novembre 2008), il follaro in questione è una rarissima emissione che commemora l'intitolazione della basilica di Gaeta a Santa Maria e Sant'Erasmo avvenuta in presenza del pontefice Pasquale II il 22 gennaio 1106 ma ........................ la cosa interessante è che nel XII secolo vi fu un avvenimento nell'antica Capua, l'odierna Santa Maria Capua Vetere, e non la Capua che tutti conosciamo (l'antica Casilinum), una sorta di coincidenza con quanto riportato al rovescio di questa moneta. Domani vi posterò il terzo esemplare conosciuto.7 punti

-

La monetazione normanna si conferma sempre molto ostica. Ammetto che non rientra nelle mie specifiche conoscenze ma ho accettato di buon grado l'invito di Francesco a partecipare a questa discussione. Tra l'altro, come da lui anticipato, si parla di una delle rarità numismatiche del nostro meridione e quindi meritevole di qualsiasi approfondimento. Vista la mia poca competenza in materia provo a limitarmi a fare un breve excursus su quanto finora scritto su questa moneta: Si parte dal Sambon che nel suo "Repertorio generale delle monete coniate in Italia" al n°829 delle pp. 146-147, riporta la moneta attribuendola a Riccardo II (1090-1106) e battuta nella zecca di Capua. Tale attribuzione credo nasca dalla lettura del D/ ...D CAPE... Attribuzione poi ripresa dai compilatori del CNI vol. XVIII, n°3 p. 245 - Tav. XIII n°5. Di seguito il disegno della moneta: Tale attribuzione è seguita anche da M. Rasile che non riporta la moneta nel suo lavoro sulla monetazione di Gaeta ma la riporta invece su quello sulla monetazione di Capua come già anticipato da ermejoromanista. Passiamo alla Travaini. Nel suo "La monetazione nell'Italia normanna", a pag. 337, n° 436 troviamo la descrizione della moneta in oggetto. Secondo la Travaini l'attribuzione della moneta è incerta ma, proprio per il fatto che la moneta riporti i nomi di Santa Maria e Sant'Erasmo, farebbero attribuire il follaro alla zecca di Gaeta. Di seguito il disegno della moneta: Vi invito a confrontare il disegno riportato dalla Travaini con l'esemplare postato da Francesco. Si tratta ovviamente della stessa moneta. I dubbi sembrano sciolti da B. Russo, il quale nel suo "Le monete di Capua e Gaeta nel periodo Normanno" nelle pp. 217-219 ritiene che si tratta di una moneta commemorativa battuta a Gaeta in occasione dell'intitolazione della cattedrale di Gaeta a Santa Maria e Sant'Erasmo. All'epoca era duca Riccardo dell'Aquila ed il titolo DVX ben visibile sulla moneta, come già osservato anche da Francesco, non lascerebbe dubbi sull'autorità emittente. La riattribuzione di Russo alla zecca di Gaeta è stata poi accettata nelle opere successive quali D'Andrea/Contreras in "Le monete delle zecche minori della Campania" vol. II, n°12, pp. 137-138 e da Chimienti/Rapposelli nel "MIR - Italia Meridionale Continentale - zecche minori" n°440 p. 127. Questo mi pare sia quanto finora noto su questa moneta (chiedo venia se ho saltato qualche riferimento) ma mi pare di comprendere che Francesco voglia andare oltre. Non me ne voglia ma non conosco la storia della sua città quindi mi limito ad attendere news su questa emissione. Per la cronaca, a dimostrazione dell'alta rarità della moneta, in tutti i testi da me consultati, le immagini delle monete note sono sempre le le stesse che poi sono quelle postate in questa discussione da Francesco.5 punti

-

No dai, scherzavo, eccola Persino i piccoli denaretti veronesi hanno un anello attorno alla loro crocetta: guardate, questo significa che la parola di Dio deve ancora risuonare alle quattro estremità del mondo, così gli Ebrei ed i Pagani sulla terra saranno catturati al nostro credo come la crocetta dentro l'anello. Queste son cose piene di sigificato! 'Son cose piene di significato!' Bello slogan per i nostri adorati cerchietti, no? :). A.3 punti

-

Conosco "appena" Sant'Erasmo...ci ho vissuto solo 30 anni...e sull'Anfiteatro andavo a giocare...poi, piu tardi ci andavo a fare....altro :rofl:3 punti

-

Questo è un mio acquisto recente. Tessera religiosa (ottone: 9,468 g, 28 mm) D/ * CAROLVS . ROCCHETTVS . PREP. ROSATI *: busto a sx. R/ LEGAVIT. PANEM . ET . ORIZAM . OBYT. 1693*: stemma gentilizio. Sul diritto è raffigurato il busto a sx di Carlo Rocchetti, preposto di Rosate; sul rovescio lo stemma gentilizio tra grifi con l’indicazione del lascito in pane e riso e la data di morte. La tessera fa parte della collezione di medaglie, tessere e gettoni del Museo Bresciano (lascito Brozzoni). Il Comune di Rosate è in provincia di Milano, nella zona vicino a Pavia, ed è noto per le decine di mulini e pile per il riso attivi fino alla prima metà del XX sec., uno solo dei quali è rimasto ancora funzionante. Nello stemma comunale compaiono esclusivamente delle rose (ben sette), in conformità con il nome del comune che probabilmente doveva essere famoso anche per la coltivazione di questo fiore. Che dice Corbiniano? apollonia3 punti

-

Nel libro di Mario Rasile "Le Monete di Capua" (chìsà come mai ce l'ho eh @@francesco77 :P) è scritto che questa moneta è di più probabile attribuzione capuana per via del fatto che "un follaro simile coniato sotto i Riccardi a Gaeta non si è mai visto, o non si era mai visto, e che sempre tali follari recano sia al D/ che al R/ una croce potenziata in cerchio, mentre qui abbiamo una R grande in cerchio, particolare insolito per i follari gaetani"... Sant'Erasmo è una delle zone più antiche di Santa Maria Capua Vetere e, non potendo partecipare in modo migliore a questa discussione, mi limito ad inserire una notizia su questa zona della nostra città...è proprio in quell'edificio presente nella foto del link postato da @@Liutprand, oggi sede del Museo dell'Antica Capua, che qualche annetto dopo questo follaro nacque il Re Roberto d'Angiò...Scusate se non c'entra niente con la discussione ma penso sia una cosa interessante da sapere anche per chi non è di Santa Maria Capua Vetere :) Ooops, mi sono appena accorto che nel link è già scritta questa notizia, scusate :P2 punti

-

Grazie ragazzi ... per adesso è un periodo che mi va a gonfie vele per le monetuzze ... Guardate qua: Taglio: 50c Nazione: Germania Zecca: Stoccarda (F) Anno: 2006 Tiratura: 90.000 divisionali Condizioni: BB Città: Palermo2 punti

-

@@417sonia Mi hai convinto ;-) Se credi sia opportuno si può procedere alla chiusura della discussione. Vorrei evitare che alcuni utenti la prendano come una compravendita in piazzetta. Avevo bisogno di discutere brevemente dei pro e dei contro con qualche amico numismatico per rispondere ai miei dubbi. E direi che molti dubbi me li sono chiariti. probabilmente conferirò la maggior parte delle monetine a qualche casa d'aste, e le rimanenti le regalo o le scambio cogli amici.2 punti

-

1 punto

-

aggiungi aggiungi Skuby ... non ti farai intimidire dalle reazioni (scomposte) di di qualcuno che ci dà degli incompetenti, dei malpensanti e e dei guastafeste al "solo" pensiero che queste non siano monete ad assoluta prova di bomba impossibili da dubitare , che dico - eresia - dal nominarle invano.. Sono estasiato dal dettaglio dei particolari, dalla nitidezza dell'incisione .. che veri maestri questi artisti sicelioti, la testa di Efesto poi cosi evanescente - quasi eterea - quanto superiore a quelle volgari rappresentazioni cosi nette e impudentemente definite come si riscontrano in esemplari volgari quali quello della collezione Moretti o Freedman.. e pensare che c'è chi ancora vorrebbe farci credere che il mercato sta subendo una crescente invasione di falsi.. colpa di qualche esaltato che già mesi fa andava annoiando con questa storia di repliche, falsi, ritocchi etc. che se ne stesse buono invece di rompere le scatole alla gente per bene e soprattutto a tutti quei collezionisti che non vedono l'ora in effetti di venire presi per il naso da qualcuno, tanto ormai con questa proliferazione di tarocchi chi vuoi che sappia piu' discerenere il buono dal malo, solo quei quattro babbioni della sezione Greche del forum che se la prendono tanto a cuore per due monete appena un po' fasulle.. che la smettessero pero' una buon a volta di rompere le scatole alla gente ...1 punto

-

1 punto

-

Non ci siamo, purtroppo anche questo è un falso dei nostri giorni, magari fosse un falso d'epoca, sicuramente il venditore è in buona fede e ha fatto bene a specificare che si tratta sostanzialmente di un falso. Si tratta di riproduzioni fatte in quantità industriali, valore numismatico: 0 assoluto, valore commerciale da stimare in base alla bontà del metallo utilizzato per la fusione. http://www.ebay.it/itm/v-PALERMO-ONCIA-30-TARI-1785-FALSO-IN-ARGENTO-BB-FERD-III-AG-PERIZIATA-/360953439258?pt=Monete_Antiche&hash=item540a80641a&_uhb=11 punto

-

Arisegue: Libro 3° - Geografia della Grecia, dai primordi sino al tempo di Alessandro 3° il Grande L’Ellade, o Grecia classica è una penisola non eccessivamente grande, limitata a Nord dal Monte Olimpo, dalle montagne Combuniane e tracciando una ipotetica linea, verso Ovest, dal Promontorio Acrocerauniano; ad Ovest dal mare Adriatico o Golfo Ionico; a Sud dal Mediterraneo e ad Est dal Mare Egeo La lunghezza massima, da Nord a Sud, tra le montagne Combuniane e capo Tenaro è di ca. 250 miglia, mentre la massima larghezza, tra il promontorio Acrocerauniano e la montagna del Peneus, o meglio tra la costa della Acarnania e Maratona nell’Attica è di circa 180 miglia. La superficie del paese è stata stimata in 35.000 miglia quadrate che rappresenta poco meno della superficie occupata dal Portogallo. La caratteristiche geografiche che contraddistinguono la penisola Ellenica sono: la presenza di numerose montagne e l’esteso sviluppo delle sue coste. Numerose baie incidono profondamente la costa mentre lunghi e stretti promontori si proiettano ovunque nel mare dando origine ad una quantità di costa tale che non ha riscontro in nessun altro paese del Sud Europa. Molti sono i porti eccellenti ed il mare non presenta soverchi pericoli, oltretutto appena oltre la costa si trovano numerose isole, molto fertili e di inaudita bellezza; la natura a fatto di tutto perché la gente di qui scegliesse la via del mare e coltivasse le arti proprie della navigazione. La comunicazione tra le varie parti del paese è più breve e più facile per via mare che non attraverso la terra emersa che è qui ricca di catene montagnose che si intersecano tra loro in tutte le direzioni e che sono per lo più elevate e scoscese, superabili solo attraverso pochi passi spesso in inverno bloccati per la neve. Il sistema montagnoso della Grecia lo si può considerare come una ramificazione della grande catena delle Alpi Europee, poco ad Occidente del 21° di latitudine Est da Greenwich le alpi Albanesi proiettano uno sperone che sotto i nomi di: Scardus, Pindus, Corax, Taphiannus, Panachäicus, Lampoea, Pholoë, Parrhasius e Täygetus corrono in direzione appena ad Est del 42° parallelo Sud, verso il promontorio del Taenarum. Da questa grande catena longitudinale si dipartono, a breve intervallo e dalla parte opposta, tutta una serie di ramificazioni laterali che seguono la latitudine generale, da cui ancora si dipartono altre derivazioni trasversali che seguono il corso della catena principale, o spinale della regione e che punta verso Sud Est. Le catene latitudinali vanno a costituire importanti suddivisioni del territorio tra il Pindus e l’Egeo e da qui si dipartono in successione: il Cambuniano e l’Olimpo che costituiscono il limite Nord della Grecia Classica L’allinemento dell’Othris che separa la Tessaglia da Malis e Doris L’allinemento del Parnaso, Helion, Cithaeron e Parnes che partendo da Delphi terminano nel promontorio Rhamnusiano, opposto all’Eubea e che costituiscono la parte orientale dell’aspra barriera tra Beozia ed Attica. Carattere simile presentano, dalla parte opposta il monte Lingus, nel Nord dell’Epiro che si staglia verso Ovest dal Pindus, in un punto esattamente opposto al Cambuniano, assieme al Monte Tymphrestus nel Nord ed il Monte Bonius, nel centro dell’Etolia. Nel Peloponneso, la catena principale che ad Occidente corre da Rhium a Taenearum vede il Monte Scollis dividere l’Achea dall’Elide ed il Monte Elaenon separare l’Elide dalla Messenia; ad Oriente invece le ramificazioni laterali, in particolare quella che comprende i rilievi dell’ Erymantus, Aroania e Cylene divide l’Achea dall’Arcadia e prolungandosi poi sino al promontorio Scylleano, nell’Argolide dove il Monte Parthenion separa la stessa Argolide dalla Laconia. Tra le catene longitudinali secondarie, quelle che meritano menzione sono quelle di Pelion e di Ossa che terminano ad Est, nella Tessaglia mentre quella che comprende: Pentelico, Hymettus ed Anhydrus ha fine in Attica e quella di Parnon, nel Peloponneso, si estende da Tegaea a Malea. Nella Grecia le catene montuose occupano tanta gran parte dell’area che ben poco spazio rimane per le pianure ed il terreno pianeggiante acquista pregio ancor maggiore proprio in virtù della sua scarsità. La maggior parte della Tessaglia è una vasta pianura, circondata dalle montagne e bagnata da un unico corso d’acqua: Il Pineus; nella Beotia si trovano due vaste pianure una delle quali è paludosa: la Palude del Cephissus la maggior parte della quale è occupata dal lago Copaïs e l’altra è la piana di Aropus al limite della quale si trovano: Thebe, Thespiae e Platea. L’Attica di pianure può vantarne tre: Quella di Eleusi, che prende nome dalla città, quella di Atene, anch’essa deve il suo nome alla celebre città e quella di Maratona. Nell’Ovest e nel Sud del Peloponneso si trovano, dalla parte opposta del fiume Pesseus,il bassopiano di Cava Elis; vicino al monte Pamisus quello di Macaria ed all’imbocco dell’Eurotas, quello di Helos mentre nella regione centrale si trova l’altipiano che comprende: Tegea, Mantinea, Pheneus ed Orchomene. Il Peloponneso Orientale vanta la fertile pianura alluvionale di Argos, bagnata dai fiumi: Chimarrhus,Erasimus, Phrixus, Charadrus ed Inachus. In Grecia si trovano numerosi fiumi tuttavia con esigua portata d’acqua tanto che la maggior parte di essi, in inverno, può essere considerata poco più di un torrente ed in estate non è raro che il flusso d’acqua si interrompa completamente. I soli corsi d’acqua di un certo rilievo sono: l’Acheolo, che scorre in Epiro e divide l’Aetolia dall’Acarniana; al Nord il Peneus che irriga la maggior parte della piana della Tessaglia e l’Alphaeus le cui acque bagnano Olimpia. Tra i corsi d’acqua di minore importanza ricordiamo: Thyamis, Oropus ed Arachthus nell’Epiro; L’Evenus ed il Daphnus in Aetolia; lo Spercheius nel Malis; il Cephissus e l’Asopus in Beotia; il Peneus, Pamisus, Eurotas e l’Inachus nel Peloponneso. Caratteristica peculiare dei fiumi della Grecia è quella di scomparire in passaggi sotterranei; le rocce calcaree sono piene di caverne e nel piano si trovano spesso bacini chiusi che non presentano emissario tuttavia le acque defluiscono al mare attraverso canali sotterranei: a volte individuabili, spesso presunti. Esempi di vie d’uscita individuabili sono quelle lasciate dal Cephissus, in uscita dal lago Copïas, nella Beotia e quelli da cui le acque in eccesso fuoriescono dalla maggior parte dei laghi del Peloponneso. Canali non individuabili si crede siano quelli che operano lo scarico alle acque dei laghi: Helice e Trephia, sempre nella Beotia. La Grecia è ricca anche di specchi lacustri, non molto grandi invero, il maggiore è quello di Copïas la cui superficie è stata stimata in 41 miglia quadrate; il secondo in ordine di grandezza è probabilmente il Boebis che si trova nella Tessaglia e si forma per effetto delle acque in eccesso del fiume Peneus; a questi si deve aggiungere il lago Pambotis, nell’Epirpo, sulla cui sponda meridionale sorge l’oracolo di Dodona; i laghi Trichonis e Conopé, in Aetolia, tra l’Evenus e l’Acheolus; il lago Nessonis, vicino al lago Boetis, sempre in Tessagia; i piccoli laghetti di Hylice e Trephia ed i laghi dell’Arcadia: Pheneus, Stymphalus, Orchomenus, Mantinaea e Tegea. Le isole al largo della Grecia sono numerose ed importanti, la principale è l’Eubea che forma una grande barriera frangiflutti naturale che interessa l’intera costa orientale dell’Attica, della Beotia e della Locride estendendosi per oltre 100 miglia e con una profondità media di 15 miglia. Di gran lunga inferiore come dimensioni; ma non meno importante è Corcyra che si colloca all’estremità opposta della penisola e che ha una lunghezza di circa 40 miglia per una profondità variabile tra le 5 e le 15 miglia. Oltre queste, di fronte alla costa occidentale troviamo: Paxos; Leucas o Leucadia; Ithaca; Cephallenia o Zacyntus ( oggi Zante) mentre a Meridione si collocano: Cenussae e Cythera e ad Oriente: Tiparenus; Hydria; Calauria; Aegina; Salamis; Cytnus; Ceos; Helene; Andros; Scyros; Peparetus; Halonnesus e Sciathus. A Sud Est delle coste dell’Eubea e dell’Attica si trovano le Cicladi e le Sporadi che si estendono in una serie continua, simili alle pietre di un guado, attraverso il Mare Egeo sino all’Asia. Dalla parte opposta, da Corcyra e dal Promontorio Acrocerauniano è possibile vedere, nelle giornate serene, le coste dell’Italia. Per consuetudine il territorio della Grecia viene diviso in: Nord; Centro e Sud. La Grecia del Nord si estende dall’estremità settentrionale sino al punto ove le coste Orientali ed Occidentali trovano i Golfi di: Malis ed Ambracia o Actium, rispettivamente. La Grecia Centrale ha inizio da questo punto e si spinge sino all’Istmo di Corinto mentre la Grecia Meridionale si identifica con il Peloponneso. La Grecia del Nord, ab antiquo, era composta da due paesi più importanti: Tessaglia ed Epiro, separati tra loro dalla catena del Pindo. Oltre questi si trovavano, nella parte Orientale della barriera montana: Magnesia ed Achea Phthiotis e nella parte montagnosa, a metà strada tra i due golfi (Malis ed Ambracia) c’era Dolopia o paese dei Dolopi. La Tessaglia è il paese più vasto e più fertile di tutta la Grecia e si identifica con il bacino del Peneus; ha forma grosso modo circolare con un diametro di circa 70 miglia ed è circondata dalle montagne che le fanno corona e da esse discendono numerosi rivoli d’acqua che la irrigano e vanno poi a confluire nel Peneus che dopo averle raccolte le porta al mare passando da una singola gola che si dice, sia stata originata da un grande terremoto. La Tessaglia a sua volta è divisa in quattro province: Perrhaebia che si trova a Nord lungo le pendici dell’Olimpo e del Cambuniano Histiaeotis, posto verso Occidente, si adagia lungo i fianchi del Pindus e lungo il corso superiore del Peneus. Thessaliotis è a Sud, al confine con l’Achea Phthiotis e Delopia Palasgiotis è ad Oriente tra l’Enipeus e Magnesia. Nella Perrhaebia le città più importanti erano: Gonni e Phalanna; nella Histiaeotis: Gomphi e Tricca; Cierum e Pharsalo nella Tessaliotis mentre nella Palasgiotis si distinguevano: Larissa e Pherae. L’altro importante territorio: l’Epiro era più vasto della Tessaglia e la sua forma somigliava ad un quadrato oblungo; da Nord a Sud misurava circa 70 miglia per una larghezza di circa 55 miglia. L’Epiro è zona montagnosa, con rilievi elevati intervallati da strette valli solcate dal corso di numerosi fiumi. Anche questo territorio era suddiviso ad Oriente dalla provincia di Molossis le cui città di maggior rilievo erano: Dodona ed Ambracia; a Nord Ovest si trovava la provincia Chaonica con le tre importanti città di: Phoenice, Butrotum e Cestia; a Sud Ovest la Thesprotia con i siti di Paudosia, Cassope e nell’ultimo periodo, anche Nicopolis. Durante il periodo storico l’Epiro era in realtà da considerarsi più illirico che Greco. Magnesia ed Achaea Phthiotis sono spesso riportate come parte della Tessaglia; ma in tempi recenti, a buon diritto, costituiscono distretti a sé stanti. Magnesia era il tratto costiero tra il monte Pesseus ed il Golfo di Pagasean e comprendeva le due connesse derivazioni di Ossa e Pelion con il territorio immediatamente alla loro base; lunga ca. 75 miglia era larga da 10 a 15 miglia. Le città più importanti, poste sulla costa Orientale erano: Mirae; Meliboea; Casthanaea, nel golfo di Pagasaan si trovava Iolcus e nell’interno, vicino al lago Boebeü, c’era Boebe. Achaea Phthiotis era il territorio che si trovava immediatamente a Sud della Tessaglia e che si estendeva tra il golfo di Pagasean nell’Est sino alla parte del Pindus abitata dai Dolopi. La regione aveva forma pressochè quadrata ogni lato a misura di circa 30 miglia ed era costituita dal monte Othris con il territorio che si estende alla sua base. Le città più rimarchevoli erano: Halos, Thebae, Phthiontide, Itonus, Melitaea, Lamia e Xiniae sulle sponde dell’omonimo lago. Delopia, o paese dei Delopi, comprendeva parte di una derivazione del Pindus, assieme alla parte più Occidentale dell’Othrys e le vallate superiori solcate da corsi d’acqua che poi confluiscono nell’Acheolo; nella fattispecie si trattava di un corridoio, molto accidentato e montagnoso, lungo non più di 40 miglia e stretto 15 miglia. Nella Grecia centrale, ovvero nel territorio compreso tra la Grecia del Nord ed il Peloponneso si trovavano all’epoca ben undici paesi: Acarnania; Aetolia; Locride Occidentale; Aeniania; Doris; Malis; Locride Orientale; Phocis, Boeotia, Attica e Megaris. Acarniana: è il territorio più ad Occidente, ha forma triangolare ed è limitato a Nord dal Golfo Ambraciano, ad Est dall’Acheolus ed a Sud Ovest dal Mare Adriatico; i lati del triangolo misurano rispettivamente: 50; 35 e 30 miglia; le città più importanti erano: Anaetorium, Solium, Astacus e Cenidae. Aetolia: Confina ad Est con l’Acarniana e si estende verso Oriente sino all’Aeniana e Doris; a Nord il suo confine è segnato dalla Dolipia ed a Sud dal Golfo di Corinto; come dimensione era circa il doppio dell’Acarniana e la sua area era di gran lunga superiore ad ogni altro paese sito in quest’area dell’Ellade. Di struttura prevalentemente montagnosa, pure tuttavia conteneva una zona piana ed una paludosa tra lo sbocco al mare dell’Evenus e quello dell’Acheolus, possedeva inoltre, al Nord una vasta zona pianeggiante ove si trovavano due grandi laghi: il Conopè ed il Trichonus. Tra le città di maggior rilievo giova ricordare: Pleuron; Calydon e Thermon. Locride Occidentale, ovvero il paese dei Locri Ozolae si trovava sulla costa del Golfo di Corinto, appena ad Est dell’Aetolia e si estendeva, lungo la costa per ca. 37 miglia mentre penetrava all’interno per una profondità variabile da due a 23 miglia; tra le città più rimarchevoli annoveriamo: Naupactus, sulla costa ed Amphissa all’interno. Aeniana od Aetea, come veniva a volte chiamata, si trova anch’essa ad Oriente dell’Aetolia; ma un po’ più a Nord, dove raggiunge il confine meridionale della Locride; l’Aeniana era separata dall’Aetolia dalla continuazione, verso Sud, del Pindus ed era confinante a Nord con l’Otrys ed a Sud con il Ceta venendo così a trovarsi sul corso superiore del fiume Spercheius. Il paese ha forma ovale con il lato lungo di ca. 26 miglia e quello corto di ca. 12 miglia; la città di maggior risalto era Hypata. Doris si trova tra l’Aeniana e la Locride Occidentale; è questo un piccolo ed accidentato distretto inserito tra i monti del Parnassus e del Collidromus sul corso superiore del fiume Pindus, un tributario del beotico Cephissus; è lungo circa 17 miglia per una ampiezza di 10 miglia e vanta quattro importanti città: Pindus; Erineus; Boeum e Cytinium e proprio per questo era più nota come: Tetrapolis Doriana. Malis si trova a Nord di Doris, a Sud di Achaea Phtiotis e ad Est dell’Aeniania; è ancor più piccola di Doris, cui somiglia nella forma. In lunghezza misura circa 15 miglia mentre la larghezza si assesta sulle otto miglia; le città più note all’epoca erano: Anticyra e Trachis e nell’ultimo periodo anche Heraclea. All’estremità occidentale di Malis, tra le montagne ed il mare si trova il passo delle Termopili. La Locride Orientale si pone dopo Malis, lungo la costa dell’Epiro o canale dell’Eubea; il paese era politicamente diviso in due parti: Epicnemidia ed Opuntia che nellultimo periodo risultavano separate da una piccola striscia di terra nota come: prolungamento al Phocis. Epicnemidia si estende per circa 17 miglia dalla vicina Thermopylae sino a Daphnus e la sua larghezza media è di ca. otto miglia; la città principe era Cnemides. Opuntia si allunga da Alope ad oltre il monte di Cephissus, una distanza di circa 26 miglia e la sua larghezza era più o meno eguale a quella di Epicnemidia. Il nome del compartimento deriva dalla sua più importante città: Opus. Phocis: Si estendeva dalla Locride Orientale: a Nord, sino al Golfo di Corinto: a Sud; ad Occidente era confinante con la Doris e la Locride Occidentale mentre ad Est era in contatto con la Beotia; la sua forma era pressochè quadrata con il lato più lungo valutato in ca. 25 miglia e quello più breve in ca. 20 miglia. La parte centrale della regione e quella meridionale sono montagnose; ma lungo il corso del Cephissus e dei suoi affluenti si trovano parecchie fertili pianure. La capitale era Delphi, sita nella piana a Sud del monte Parnassus; altre città importanti erano: Eletaea; Parapotamii; Panoppaeus; Abae, famosa per il suo tempio ed Hyampolis La Beotia era oltre tre volte più estesa della Phocis; lunga ca. 50 miglia era larga mediamente 23 miglia ed il suo territorio era per lo più pianeggiante e ricco di acquitrini anche se conteneva, a Sud la catena montuosa dell’Helicon e nella parte più orientale del paese, le colline note come: Ptoüs; Messapius; Nypatus e Teumessus. Il lago Copaïs copriva un’area di ca. 41 miglia quadrate ovvero 1/13° dell’intera area; ci sono, nel paese altri due piccoli laghi tra il Copaïs ed il mare prospiciente l’Eubea chiamati rispettivamente: Hylice e Trespia. I fiumi più importanti della Beotia sono, oltre il Cephissus che entra dalla Phocis, l’Asopus, il Termessus, il Thespius e l’Oёroё. La Beotia era nell’antichità nota per il numero e la grandezza delle sue città, Thebe tra tutte; ma di non secondaria importanza: Orchomenus; Thespiae; Tanagra; Coronaea; Lebadeia; Haliartus; Cheronea; Leuctra e Copae. L’Attica si identificava con il promontorio, o penisola che si proietta dalla Beotia verso Sud Est, la sua lunghezza, misurata da Cithaeron a Sunium era di 70 miglia e la sua maggiore larghezza, da Munychia a Ramnus, di ca. 30 miglia. L’area dell’Attica è stata valutata in 720 miglia quadrate ovvero 14 circa meno della Beotia. La caratteristica dell’Attica è quella di una regione montagnosa e poco fertile, al Nord le catene montuose di Cithaeron; Parnes e Phelleus formano una linea continua che corre da Est ad Ovest e da questa sequenza discendono tre speroni uno dei quali, noto come Kerata divide l’Attica dal Magarit; un altro, chiamato Aegaleos, separa l’Eleisian dalla piana di Atene ed il terzo, chiamato nel Nord: Pentelicus, corre dal Parnes, attraverso Delecea e Maratona, sino a Capo Zoster, al centro si trova Hymettus ed a Sud, nella costa. Anhydrus. A parte Atene non sembra che le rimanenti città dell’Attica abbiano goduto di una qualche rinomanza; i fiumi che solcano il territorio: i due Cephissuses, l’Ilissus, l’Erasimus ed il Charadus sono da considerarsi poco più che torrenti. Megaris si congiunge all’Attica da Ovest ed occupa la parte Nord dell’Istmus andando ad unire la Grecia Centrale con il Peloponneso; tra tutti i paesi della Grecia centrale è il più piccolo, fatta eccezione di Doris e Malis; la sua lunghezza è di 14 miglia contro le 11 miglia di larghezza con una superficie inferiore a 150 miglia quadrate; una sola città è di una qualche importanza: Megara, per i suoi due porti: Nisaea e Pegae.La Grecia del Sud o Peloponneso ha anch’essa undici province, vale a dire: Corinto; Sicyon; Achaea; Elis; Arcadia; Messena; Laconia; Argolis; Epidauria; Troezenia ed Hermionis. Il territorio di Corinto è adiacente a Megaris ed include nel suo territorio larghe parti dell’Isthmus assieme a fasce, spesso di larga ampiezza, del Peloponneso; la lunghezza è di ca. 25 miglia mentre è larga poco più di 23 miglia; di forma estremamente irregolare la sua area viene valutata in non più di 230 miglia quadrate e la sola città che riveste una certa importanza è Corinto, la capitale che si affaccia, con un porto: Lechaeum sul Golfo di Corinto e con l’altro: Cenchreae; sul Golfo di Saronicco. Sicyon o Sicyonia è adiacente a Corinto, verso Occidente; giace lungo la costa del Golfo di Corinto per circa 15 miglia e si estende all’interno per altre 12 o 13 miglia; una sola città è di una qualche importanza: Sicyon. Achaea: si trova vicino a Sicyonia e larga circa 15 miglia, s’allunga sulla costa per circa 65 miglia, l’area è valutata in ca. 650 miglia quadrate; nel territorio si contano ben 12 importanti città tra cui primeggiano: Dymé; Petrae, oggi Petras e Pellene. Elide: situata sulla costa Occidentale del Peloponneso si estende dalla foce del Laurisus a quella del Neda per una distanza di 57 miglia ed all’interno raggiunge, dopo 25 miglia, le pendici dell’Erymantus, Tra i paesi della Grecia è quello che presenta minori asperità contenendo larghi tratti pianeggianti lungo la costa e qualche estesa vallata lungo il corso del Peneus, dell’Alpheus e del fiume Neda. Le città più importanti erano: Elis, sul Peneus; Cyllene con il suo porto, sul golfo omonimo; Olimpia e Pisa sull’Alpheus ed in ultimo: Lepreum nel sud dell’Elis o Triphyla. Arcadia: Era il paese montagnoso situato nel centro: la Svizzera del Peloponneso e si estendeva dalle catene montagnose dell’Erimantus, Aroania e Cyllene, nel Nord sino alle sorgenti dell’Alpheus verso Sud; una distanza di circa 60 miglia per una larghezza media di 40 miglia;L’area era valutabile in 1.700 miglia quadrate. Il paese è per lo più interessato da un altopiano i cui fiumi, eccetto verso Ovest e Sud Ovest, sono assorbiti dal terreno e non presentano uno sbocco apparente verso la marina. Alti pianori e piccoli laghi sono numerosi; ma la maggior parte dell’area è occupata dalle montagne e da strette; ma fertili pianure. Le città di maggior rilievo erano: Mantinea; Tegea; Orcomenus; Pheneus; Heraea; Psophis e nell’ultimo periodo: Megalopolis. Messenia era a Sud di Elis e ad Ovest dell’Arcadia ed occupava il più occidentale dei tre promontori in cui è diviso il Peloponneso e da questo circondava il golfo sino al promontorio centrale ed alla foce del Choerius. La sua lunghezza, da Neda al promontorio di Acritas era di 55 miglia mentre la larghezza massima, tra la Laconia e la costa Occidentale era di 37 miglia per una superficie totale di 1.160 miglia quadrate. La maggior parte del paese è montagnosa; ma lungo il corso del Pamisus si trovano vaste pianure e l’intero territorio è fertile. Inizialmente la capitale era Stenyclarus, di poi fu Messene che si trova sul fianco Occidentale del monte Ithome; altre città di una certa importanza furono:Eira, nella Neda superiore; Pylus, oggi Navarino, e Methone, oggi Modon, a Sud di Pylus. La Laconia è situata sugli altri due promontori del Peloponneso ed occupa anche una considerevole fascia di terra a Nord; la sua maggiore estensione, tra l’Argolide ed il promontorio di Malea è più o meno di 80 miglia mentre la larghezza è valutabile in 50 miglia e la superficie raggiunge le 1.900 miglia quadrate. Il paese è essenzialmente costituito da un’unica vallata, piuttosto stretta: la valle dell’Eurotas, racchiusa tra due alte catene montuose: la catena del Parnon e quella del Taїgetus, da qui nasce l’espressione: “Incavata Lacedemonia” Sparta era la capitale del paese e si trovava nell’interno, a ca. 20 miglia dal mare; altre città della stessa importanza non ce n’erano; ma ci piace ricordare: Gythium e Thyrea sulla costa e Sellasia, nella valle dell’Aenus. Argolide: è il termine solitamente dato al territorio che si proietta verso Est dall’ Achaea e dall’Arcadia con l’eccezione del piccolo territorio di Corinto, tuttavia il termine viene qui usato in senso lato. L’Argolide classica confinava con la Sicyonia e la Corinthia a Nord: con Epidaurus ad Est; con la Cynuria, parte della Lacinia, a Sud e con l’Arcadia ad Ovest. La distanza maggiore, da Nord a Sud, era di ca. 30 miglia e da Est ad Ovest di ca. 31 miglia e l’intera area non superava le 700 miglia quadrate. Come il resto del Peloponneso, il paese era prevalentemente montagnoso anche se al suo interno aveva ampia e ricca pianura in testa al Golfo dell’Argolide. La capitale in un primo tempo fu Miycenae, poi Argos con il suo porto Nauplia; altre città importanti erano: Phius, Cleonae; Tiryns. Epidauria si trovava ad Est dell’Argolide ed a Sud della Corinthia; la sua lunghezza, da Nord a Sud era di 23 miglia per un profondità di ca. 8 miglia. Una sola città era degna di nota: Epidauro che era anche la capitale La Troezenia era adiacente all’Epidauria, nel Sud Est e comprendeva la metà Nord Orientale del promontorio dell’Argolide assieme alla rocciosa penisola di Methana; lunga 19 miglia aveva una profondità di ca. 9 miglia; sul suo territorio insistevano due importanti città: Troezen e Methana. Hermionis giaceva a fianco dell’Epidauria, dalla parte Nord e della Troezenia da Est; costituiva la punta più occidentale della penisola dell’Argolide; come dimensione era più o meno simile alla Troezenia; ma al contrario aveva una sola città degna di nota: Hermione. Oltre le isole litoranee della Grecia, di cui già ho parlato, va detto che ve ne sono altre che punteggiano l’Egeo e più in particolare : Nell’Egeo Settentrinale si trovano: Lemnos, Imbrus; Thasos e Samotracia. Nell’Egeo Centrale: Andros; Ceos e Cythnus che possono dirsi litoranee; Thenus; Syros, Gyarus; Delos; Miconus; Naxos; Piros; Siphnus; Melos; Thera; Amorgus ecc… Nell’Egeo Meridionale si trova infine: Creta, questa isola, di notevole dimensione rispetto alle altre, si estende da Ovest verso Oriente per circa 150 miglia ed è larga circa 15 miglia; l’intera area supera le 2.000 miglia quadrate: Le città più importanti erano all’epoca: Cydonia e Gnossus sulla costa Nord e Gortyna nell’interno; l’intera isola è montagnosa; ma fertile. Con la segreta speranza che quanto sopra possa giovare ad una maggiore conoscenza nonno cesare vi augura una buona serata1 punto

-

Sono monete in rame da 9 cavalli coniate nella zecca di Napoli negli anni indicati al rovescio, ti manca solo la 1788 per completare la serie di questa tipologia. La conservazione è compresa tra il q.MB e MB, valore di mercato di circa 10 euro caduna, valore storico-numismatico "no limit"! :good:1 punto

-

Concordo. I 6 ducati 1766 e 1767 sono i millesimi più comuni in assoluto, siamo sui 500-550.1 punto

-

Tu no; continui a citare paesi europei dopo che ho già detto che non è in Europa tre volte (quattro con questa) :D1 punto

-

Beh sempre di in augustale si tratta e come tale apprezzato dal mercato Vendita stupenda la 50 , con monete provenienti da due collezioni ben distinte, la prima di monete austriache di ottima scelta, rarita' e provenienza e la seconda di un insieme di monete italiane molto scelte per rarita' di alcuni pezzi e conservazioni ( tranne il nostro esemplare ...), una tra le mie vendite preferite1 punto

-

Penso che con questi indizi, siano sufficienti per rafforzare i dubbi su queste due monete Siciliane. Allego una foto che acraf a postato ,con aggiunta del didramma .Condivido con Babelone e pregherei di non andare oltre. Caro Babe... se tiricordi avevamo discusso tanto sul tetra di Akragas Gemini , per la mancanza di due lettere sopra le teste delle aquile....... ebbene l'ultimo tetra Akragas Sincona (sempre dello stesso conio) hanno aggiunto le due lettere. Questa e la prova che in molti ci seguono senza mai entrare, ma solo per capire fin dove noi capiamo. E giusto evidenziare (solo alcuni ) particolari per gli scettici , non per noi che sappiamo riconoscere con alta percentualità i falsi . Per fortuna che gli addetti nelle zecche antiche , avevano la loro pluriennale esperienza di come battere moneta e i fattori che disponevano , erano tanti.1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

Innanzitutto vorrei ringraziare @@numms.201 per il preziosissimo aiuto!!! Vorrei solamente puntualizzare una cosa, il monetiere non c'entra assolutamente nulla,data l'ottima fattura, materiali ecc con cui viene costruito. La colpa purtroppo è dell'ambiente umido che ho in casa e che fa danni. Comunque da quando ho messo sia ad "asciugare" i vassoi e successivamente inserito le palline gel (quelle che assorbono umidità) all'interno di un paio di caselle per vassoio, ho notato che la faccenda è migliorata.1 punto

-

Nonostante trovi in parte suggestiva questa spiegazione, che già conosco, mi sono anche reso conto che non solo si tratta di un'ipotesi indimostrata, ma che molte monete considerate autentiche a vario livello presentano piccole crepe lungo il contorno. Oltrettutto sarebbe un argomento troppo facile con cui giudicare dell'autenticità o meno di un determinato esemplare. In passato, anche su questo forum, ho visto condannare monete perchè presentavano fratture eccessive, perchè non presentavano fratture, o perchè si trattava di fratture ripetitive. E spesso con la certezza di chi la moneta ... l'ha fatta!1 punto

-

Se è vera la mia ipotesi sulla pressa, proviamo a vedere un poco più da vicino i dettagli dei bordi dei due tetradrammi arcaici di Siracusa (NAC 78 e l'unicum di Berlino), considerando che la tecnica monetaria dovrebbe essere all'incirca la stessa del didramma (siamo sempre alla fine del VI secolo - inizio V secolo a.C.) e che il conio del diritto (a sinistra) dovrebbe essere lo stesso, mentre al rovescio (a destra) i conii sono diversi….: Non si può fare a meno di notare come il bordo del pezzo NAC sia più "spigoloso" e non "bombato" come nel pezzo Berlino. Non si notano fratture come nel didramma di Felzmann, ma solo due piccole e brevi anche se profonde fratture. E' possibile che, se anche questo tetradramma è opera di una simile moderna pressa, sono riusciti ad evitare troppe fratture sia per un migliore riscaldamento del metallo sia forse per avere avuto a disposizione un tondello più pesante (nel tetradramma il peso, circa 17 g, è grosso modo il doppio di un didramma, circa 8,5 g). Chiedo agli esperti l'importanza o meno di osservare l'angolo del bordo come predittivo dell'impiego di una pressa moderna….1 punto

-

1 punto

-

Esemplare ricevuto, toccato con mano ed osservato per bene. Quel "punto" al bordo trattasi di una macchia, assolutamente innaturale, probabilmente generata da una vera e propria goccia di qualche sostanza chimica sicuramente esterna che ha creato una reazione di quell'anomalo colore (ad occhio nudo "nero catrame") a contatto con il metallo. Non posso dire con certezza a cosa sia dovuto perché non ho possibilità di controllare monetiere, ambiente e come vengono custoditi i tondelli.... anche se un mezzo dubbio mi era "balzato per la testa". Consiglio a Linda di prestare molta attenzione alla custodia delle monete nonché, possibilmente, di riporle in acetato per avere perlomeno una "mezza sicurezza in più".... Sperando che in tal modo resti solo un "caso isolato"... Cordialità. Inviato dal mio iPhone utilizzando Lamoneta.it Forum1 punto

-

lGENOVA °Periodo dei Consoli (1139-1339) Quartaro (Mi.) - - http://numismatica-italiana.lamoneta.it/cat/W-GENQ dovrebbe essere come questo - http://www.ebay.it/itm/GENOVA-XII-XIV-Secolo-QUARTARO-/2513641487551 punto

-

Ed ecco qui il terzo esemplare conosciuto, purtroppo lo stato di conservazione è molto basso ma il titolo DVX al dritto nella parte della laggenda invisibile in altri esemplari scioglie ogni dubbio sul fatto che quel Riccardo è il duca di Gaeta. Che ne pensate? Qualche altro esperto di medievali potrebbe pronunciarsi? Si tratta di una discussione molto importante perchè potrebbe porre fine ad una diatriba Gaeta-Capua che andava avanti da circa un secolo. Resta poi una mia osservazione sulla storia della città di Santa Maria Capua Vetere del XII secolo che coincide incredibilmente con l'epigrafe al rovescio. ................1 punto

-

non ho mai detto che non sia autentica, per esprimere un giudizio compiuto occorre esaminarla per bene la "brutta cera" suggerirebbe appunto degli esami di dettaglio ulteriori - come suggerito - che magari potranno chiarire meglio le ragioni dei puntini e di questo aspetto malsano..1 punto

-

La moneta di Giustiniano l'ho presa per studio e se anche ci rimetto qualche euro non mi fascio la testa. Che abbia una brutta cera sono d'accordo (nel senso che è brutta), ma se con questo vuoi dire che non è autentica, permettimi di essere in disaccordo. Senza falsa modestia, anche io conosco bene queste monete, per averle collezionate in gioventù, e penso di sapere ciò che dico. Poi, sempre pronto a ricredermi in ogni momento.1 punto

-

Nel sito Dea Moneta è già presente un buon ingrandimento del tremisse ostrogoto. Non riesco a scaricarlo, ma solo a visualizzarlo. http://www.deamoneta.com/auctions/view/218/395 Dall'ingrandimento riesco a cogliere alcune sferette tondeggianti ed altre allungate o di forma irregolare. Riguardo i "rusty dies" cui accennava Numa, non mi pare che in passato non fossero presenti. Basta riguardare cataloghi d'asta di 20/30 anni fa, o comunque di epoche in cui non venivano più utilizzati i calchi e se ne trovano anche lì. Credo che nelle descrizioni spesso i difetti non fossero evidenziati (del resto anche oggi accade), perchè ritenuti "normali". Oggi, dove anche il più povero e scalcagnato collezionista cerca di prendere monete solo se eccezionali, i difetti come questi vengono più all'occhio. Posso sbagliare, ma è la mia impressione.1 punto

-

Chiedo un vostro parere su questa moneta , grazie 7,6 Soldi 1800 Carlo Emanuele IV1 punto

-

Ho creduto opportuno evidenziare le fratture originate da pressa ( come da foto ). La pressa schiacciando lentamente origina queste fratture che sono come dei canali frastagliati e spigolosi ( tipo fiordi ) e che si allargano gradatamente verso il centro della moneta e più si pressa più procedono verso il centro,il colpo del conio al contrario essendo un colpo secco origina una frattura diversa come caratteristica e si ferma in base alla potenza del colpo o dei colpi non espandendo il metallo gradatamente come invece fa la pressa . Questa differenza può essere utile per la comparazione tra le due monete. Saluti Babelone1 punto

-

Rispondo a Odisseo. Uno dei motivi per cui ho voluto aprire a parte questa discussione era proprio per cogliere anche eventuali problemi di confronto con il tetradramma Boehringer 1 di NAC. Ad essere onesto, nell'apposita discussione dedicata a questo tetradramma mi ero orientato più verso l'autenticità che per la falsità, anche se permanevano alcune perplessità che possono essere risolte solo con un accurato esame da vivo. In fondo c'era solo uno sgradevole aspetto e un rovescio con un incusso piuttosto strano, ma per il resto era difficile procedere oltre. Poi il conio del diritto in comune con quello di Berlino era sufficientemente adeguato. Poi non avevo notato le fratture lungo il bordo. Adesso salta fuori quest'altro esemplare, questa volta un didramma, ma sempre del periodo arcaico, che presenta un aspetto simile, a prescindere dal fatto che ha subito una "spellatura" del metallo (per trattamento elettrolitico come ha detto Gionny, che però viene usato, e non sempre in maniera accorta, anche per ripulire una moneta autentica). Ma a differenziare ci sono appunto queste strane fratture del bordo. Non so se è perché la moneta è un didramma e quindi di modulo minore rispetto al tetradramma. Capisco che sono argomenti difficili e delicati e non vorrei che ci troviamo di fronte a nuove tecniche di falsificazione, in grado di ingannare anche un perito tedesco (non so ancora quanto realmente competente !). Una sola domanda a Gionny: cosa intende esattamente col termine "grinzature" all'nterno dell'incuso. Che manca il tipico "fondo ruvido" entro i quattro bracci dell'inciso…?1 punto

-

io vedo solo una bella bionda che mangia un gelato e mi sembra piu' interessante della medaglia ... :lol:1 punto

-

Ho trovato questo interessante articolo, pubblicato nella G.U. del 23-03-1900, che elenca le monete a corso legale in Italia in quel periodo. Oltre a quelle italiane, erano a corso legale gli ori e gli argenti degli stati dell'UML e anche alcuni di altri stati, ma solo se espressamente indicati da un Regio Decreto (uno per ogni moneta non UML). Ringrazio l'utente @bizeba62 per aver linkato questo articolo in un'altra discussione. http://augusto.digitpa.gov.it/gazzette/index/download/id/1900074_PM Ecco l'elenco: Monete in oro 900/1000 * 5, 10, 20, 50 e 100 lire coniate in Italia, Francia, Belgio, Grecia e Svizzera * 4 e 8 fiorini (pari rispettivamente a 10 e 20 lire) coniati nell'Impero Austro-Ungarico * 20 e 100 franchi (pari rispettivamente a 20 e 100 lire) coniati nel Principato di Monaco * 10 e 20 dinara (pari rispettivamente a 10 e 20 lire) coniati nel Regno di Serbia * 5 rubli (vecchio sistema) e 7,5 rubli (nuovo sistema) (entrambe pari a 20 lire) coniate nell'Impero di Russia * 10 e 20 franchi (pari rispettivamente a 10 e 20 lire) coniati nella Reggenza di Tunisi * 10 e 20 lei (pari rispettivamente a 10 e 20 lire) coniati in Romania * 40 e 80 lire degli stati italiani (queste ultime, però, pur restando a corso legale, venivano ritirate e rifuse per coniare moneta corrente) Monete in argento 900/1000 * Scudi da 5 lire coniati negli antichi Stati d'Italia, dai Governi Provvisori, dal Regno d'Italia, Francia, Belgio, Grecia, Svizzera e San Marino Sono esclusi gli scudi pontifici, borbonici e dell'ex Ducato di Lucca. Monete in argento 835/1000 * 1 e 2 lire e 50 centesimi coniati in Italia (non prima del 1863), Belgio (non prima del 1866), Francia (non prima del 1864), Svizzera (non prima del 1866), Grecia (non prima del 1867) e San Marino (solo 1898) Monete in nichelio * 20 centesimi coniati in Italia nel 1894 e 1895 Monete in bronzo * 1, 2, 5 e 10 centesimi coniati in Italia dal 1859 in poi * 5 e 10 centesimi di San Marino anni 1861, 1869, 1875, 1893 e 18941 punto

-

Questa è una moneta che ha preso una patina a mio avviso fantastica.. Vi piace?1 punto

-

@@jagd @@Corsodinazione per i sardi e per tutti gli italiani ieri ,alla sfilata dei Fori Imperiali a Roma,hanno sfilato anche i"Dimonios"della Brigata Sassari Il testo dell'inno tradotto in Italiano: Abbassa la fronte se sei seduto, alzati! perchè sta passando la Brigata "Sassari" e con la mano benedici e segna la miglior gioventù di Sardegna Siamo la traccia di quell'antica gente che fermava il cuore al nemico Oggi le loro insegne sono nostre per l'onore dell'Italia e della Sardegna Dalla trincea fino alla Croazia i "sassarini" hanno scritto la storia seguiamo le loro orme onorando quell'eredità "sassarina" Rosso il cuore l'animo come il giglio, questi colori adornano il nostro stendardo e forti come i nuraghi siamo sempre vigili per mantenere la pace La nostra fedeltà non ha bisogno di essere remunerata andiamo! Diavoli! avanti, Forza Insieme! --Salutoni -odjob1 punto

-

Medaglia coniata in oro, argento e bronzo, gli effettivi dell'ordine erano fissati, al momento del decreto istitutivo, in 20 Gran Dignitari, 100 Commendatori e 500 Cavalieri. Tradizionalmente a questi conferimenti vengono associate le insegne che riportano il motto sulla corona in lingua francese "Dieu me l'a donnè, garè a qui y touchera" (Dio me la diede, guai a chi la tocca), le famose parole pronunciate da Napoleone al momento della sua auto-proclamazione nel duomo di Milano il 26 maggio 1805. E' una medaglia coniata in diversi anni e non solo nel 1805, a seconda dei decreti successivi. Fammi sapere se desideri sapere altro. @@Eldorado1 punto

-

Il mio stesso pensiero, ma dopo l'esperienza avuta in questi anni penso che sia più proficuo e conveniente lasciar perdere le critiche e le polemiche e agire con i fatti. Basta delegare qualche conoscente che partecipa a quell'asta o telefonicamente e il problema è risolto. Tutto qui.1 punto

-

Bohh...ma sicuramente metterà su carta ciò che ha sottolineato in questa discussione.....attenderemo impazienti.1 punto

-

1 punto

-

Taglio: 1€ Nazione: San Marino Anno: 2002 Tiratura: 131.800 Condizioni: SPL Città: Palermo Note: mancante1 punto

-

Io ripeto la domanda fatta anche nella precedente discussione, ed ancora più ad hoc in questa ..... Perchè vedere una D dove c'è una C? Che si usassero spesso gli stessi punzoni per lettere diverse lo sappiamo bene. E se anche in queste monete perusine si fosse usato (non mi sembra proprio in questo caso) lo stesso punzone (o i punzoni) usato per la D anche per ottenere la C chiusa, ... non dovremmo leggere ERDVLANVS per questo, ma sempre ERCVLANVS, con la semplice nota che la C è stata ottenuta "rovesciando" il punzone usato per ottenere la D. Detto questo non so assolutamente se ci sono monete perusine con ERDVLANVS (D però, non C chiusa). Non è sicuramente il caso di questa moneta, dove la C è una C e basta, e neppure il caso delle altre due ""monete"" della precedente discussione.1 punto

-

Capita spesso anche a me.. la cosa strana è che se si sbaglia a fare un'offerta per una moneta che ne vale (per ipotesi) 100 e per la quale nessuno arriverebbe ad offrire mai 101 e se ne offrono 400 euro per un errore assurdo, stranamente si finisce per aggiudicarsi la moneta per 399 o poco meno, allora la cosa si fa molto strana e misteriosa.. o si è alla sagra degli errori dove tutti sbagliano a formulare le offerte o forse si è protagonisti inconsapevoli di Scherzi a Parte?! eBay ha fatto scuola in tutto e per tutto e molti hanno usato pregi e difetti di quel sito di vendite online, trucchetti al rialzo compresi, ma su eBay i venditori non conoscono assolutamente la massima offerta formulata dagli offerenti fino a quando questa non venga superata, le case d'asta invece quando si inoltrano le offerte via posta, via email, via fax, via telefono e chi più ne ha più ne metta... loro le offerte massime le conoscono fin da subito.. Proprio non so fino a quando possa convenire continuare a fare offerte nelle case d'asta dove si verificano questi "misteri sovrannaturali" se consideriamo ad esempio che in eBay chi partecipa alle aste e si aggiudica il materiale non deve pagare assolutamente alcuna commissione di vendita che nelle case d'asta incide non poco sul totale con percentuali cha variano dal 15 al 22%, perchè devono pagare i collezionisti, se è grazie a loro che tutta la baracca va avanti?! E' come se andando a far la spesa, alla cassa oltre al prezzo da pagare per i prodotti, inserendoci dentro anche l'IVA ci venisse calcolato una percentuale in aggiunta quali diritti per il negoziante.. Dovrebbero essere esclusivamente i venditori a pagare le commissioni di vendita, proprio come accade in eBay, perchè sono loro a trarre profitti dalle aste, i collezionisti sono quelli che i soldi li cacciano, non li intascano!! Presso alcune case d'asta mi è capitato anche di pagare cifre astronomiche (fino a 20 euro!!!) per la spedizione di una semplice raccomandata del valore di 5 euro (esclusa la tariffa per assicurare il plico..) Penso sempre più spesso che i collezionisti vengano ritenuti dei veri e propri limoni da spremere fino all'ultima goccia (fino all'ultimo euro possibile) in essi contenuta, ma prima o poi i limoni finiranno e con essi finiranno anche i tempi delle limonate e non so poi quanti chioschetti resterebbero ancora aperti.. <_<1 punto

-

è poco chiara l'immagine,..................... prova a compararla con questa http://www.acsearch.info/record.html?id=1718981 punto

-

Mongolia 5000 Tugrik del 2005 in argento e smalti - Lottatori di sumo :D Moneta stretta e lunga da 5 once d'argento.1 punto

-

Actelios, il lavoro se fatto va fatto bene, altrimenti non serve a nulla, e mi spiego, stai inserendo foto di monete, fotografate parzialmente ( parte della moneta non si vede), foto siffate servono poco o nulla. saluti TIBERIVS1 punto

-

*** Versione con la precisazione di Polemarco *** COLLEZIONARE MONETE ANTICHE La normativa di riferimento che regola la materia è il cosiddetto Decreto Urbani noto con il nome di “Codice dei beni culturali e del paesaggio” Dlgs 42/2004. L’intero corpus normativo è reperibile facilmente in internet a questo link: http://www.altalex.c....php?idnot=6931 Il presente lavoro non vuole avere alcun intento garantista né valore assoluto. Il presente scritto è stato creato nella consapevolezza della facilità che può avere il collezionista neofita, ma anche il collezionista navigato che però non conosce la norma, di cadere in assoluta buona fede, in errori grossolani pregiudizievoli, di fronte alla legge, di “condotta equivoca” o comunque non conforme alla normativa con conseguenti intoppi di natura legale: sequestri, indagini, processi ecc. Come può, o meglio, deve quindi orientarsi chi si accosta a collezionare monete antiche e chi già le colleziona da anni? Cerchiamo di affrontare alcuni quesiti basilari, poche domande, chiare, e risposte aderenti a quanto prescrive la normativa di riferimento. Innanzitutto va tenuto a mente questo concetto che deve diventare il pilastro portante di tutta la nostra condotta numismatica: il Decreto Urbani è uno strumento prezioso, un alleato del collezionista e non un nemico da combattere. F.A.Q. 1) Ho trovato una moneta nel campo/orto/giardino di casa. Mi hanno detto che è romana/antica. La posso mettere in collezione? No. Valutata la sua assoggettabilità al Codice Urbani (art. 10), va consegnata all’autorità pubblica dando tempestiva comunicazione di quanto ritrovato, del sito e delle condizioni in cui è avvenuto il ritrovamento. Ai sensi dell’art.91 Codice Urbani, “tutte le cose indicate nell’art.10 (e si noti che non vi è riferimento alla nozione amministrativa di bene culturale, per cui si prescinde dalla dichiarazione), da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato”. Ne discende che, ai sensi dell’art.176 Codice Urbani “chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell’art.10 appartenenti allo Stato ai sensi dell’art.91, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da €.31 a €.516,50” 2) Voglio acquistare una moneta da un commerciante italiano. Come devo procedere? Individuata la moneta da acquisire per la propria collezione, va richiesta al commerciante sia la documentazione fiscale probante l’acquisto che una dichiarazione che attesti l’autenticità e la legale provenienza della moneta acquistata. Va focalizzata l’attenzione sul commerciante che, in quanto tale, deve avere partita iva ed essere iscritto nella competente Camera di Commercio. Lo stesso può poi operare in un luogo fisso (negozio, casa d’asta), itinerante (convegni, fiere) e/o virtuale (internet, per es. ebay o piattaforme simili). Questo viene stabilito all’articolo 64 del Decreto che recita: “Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d’antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione attestante l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell’opera o dell’oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi”. In aggiunta a quanto disposto dalla norma, è sempre buona cosa conservare qualsiasi documentazione che comprovi l’acquisto oltre a quella prevista per legge: cataloghi, stampate di videate online con l’immagine della moneta, listini di vendita, cartellini originali che accompagnano la moneta, scontrini, ricevute ecc. 3) Voglio acquistare da un privato italiano. Come devo procedere? La normativa non vieta l’acquisto dal privato (né vieta al privato di vendere e/o scambiare pezzi della propria collezione). Tuttavia a riguardo la situazione è più complessa perché per il privato che cede una moneta antica non trova applicazione l’articolo 64 del Decreto Urbani, né esistono altri articoli specifici che contemplano il caso concreto. Il rischio derivante dall’acquisto da privato è quello di non riuscire a provare successivamente (a seguito di espressa richiesta da parte dell’autorità competente) la lecita provenienza di quanto acquisito. La problematica più diffusa che affligge il collezionista è l’imputazione di ricettazione, impossessamento di beni appartenenti allo stato (violazione dell’art. 91 con conseguente reato individuato dall’art. 176), incauto acquisto ecc derivanti proprio dall’assenza di documentazione di lecita provenienza connessa al bene acquistato. In aiuto a questa eventuale mancanza possono intervenire documentazioni di acquisto tenute dal precedente titolare della moneta, precedenti passaggi d’asta certi e comprovati della moneta e, in generale, tutta la documentazione atta a dare una storia circa la provenienza della moneta non da ultima una dichiarazione da parte del venditore in cui lo stesso, riportati i propri dati personali, indica nella forma dell’atto notorio (dpr 445/2000) che la moneta è di lecita provenienza. Va tenuto infine a mente quanto emerge da passate sentenze della corte di cassazione: a) ai fini della configurabilità del reato di cui all’art.176 non è sufficiente che l’imputato abbia tenuto un atteggiamento meramente passivo nei confronti dell’acquisita disponibilità del bene, atteso che il reato si perfeziona allorché l’autore abbia posto in essere un’azione a mezzo della quale abbia appreso la cosa, spostandola dal luogo in cui ritrovava in origine, per collocarla sotto il proprio dominio esclusivo (così Cass. Pen. III 15/02/2006 n° 13701) b) il sistema, letto in aderenza ai precetti costituzionali (art.42 e art.24) non consente che venga posta a carico del cittadino la prova della legittimità del possesso di oggetti archeologici, ma è l’accusa che deve dare a prova dell’illegittimità del suo possesso(così Cass. Pen.III 07/06/1999 n° 7131 condivisa da Cass. Pen. III 02/07/2004 n°28929 ed altre conformi). Chi dovesse richiedere la restituzione di una moneta sequestrata deve comunque essere in grado di dimostrare di esserne il proprietario (giocoforza, in questi casi la documentazione citata nella risposta alla domanda n. 2 rivestirebbe un ruolo chiave. Nella mancanza di detta documentazione, allo stato attuale, non è possibile generalizzare e si rende necessario analizzare il singolo caso concreto). In via prudenziale è sempre meglio acquistare monete da persone conosciute, affidabili e astenersi dal voler fare l’affare a tutti i costi, prestando particolare attenzione a quanto offerto in rete o ai margini di convegni e fiere fuori dagli appositi spazi e/o da persone sprovviste di idonee garanzie. 4) Voglio acquistare da un commerciante estero. Come devo procedere? La normativa non contempla l’acquisto da un commerciante estero (avvenuto materialmente all’estero o a distanza tramite internet o altri mezzi di comunicazione). Pertanto non è possibile esigere che il commerciante estero rilasci quanto disposto dall’articolo 64. L’acquisto da commerciante straniero non contempla particolari problematicità. L’acquisto deve ovviamente avvenire nel rispetto della legislazione del Paese di origine e, prudenzialmente, come nel caso di acquisti da commercianti italiani, va conservata copia di tutta la documentazione utile a comprovare l’acquisto (ricevute fiscali, foto, stampate di schermate internet, cataloghi d’asta, cartellini ecc). Va inoltre ricordato che i beni numismatici acquistati, introducendoli in Italia, devono ottemperare a “quanto previsto dall’art. 72 del D.lgs. 42/2004, ovvero nel rispetto delle vigenti normative in materia doganale e fiscale”. 5) Voglio acquistare da un privato estero. Come devo procedere? La normativa non contempla l’acquisto da un venditore privato estero. Su questo punto si possono dare indicazioni prudenziali di buon senso. Come nel caso precedente, l’acquisto da privato estero deve avvenire nel rispetto della legislazione del Paese di origine e va conservata copia di tutta la documentazione utile a comprovare l’acquisto e la provenienza (ricevute di transazioni online, foto, stampate di schermate internet, cartellini, mail, passaggi di corrispondenza, eventuali dichiarazioni di vendita/alienazione del privato ecc). Va inoltre ricordato che anche in questo caso i beni numismatici acquistati, introducendoli in Italia, devono ottemperare a “quanto previsto dall’art. 72 del D.lgs. 42/2004, ovvero nel rispetto delle vigenti normative in materia doganale e fiscale”. 6) Voglio vendere una mia moneta a un commerciante italiano o tramite una casa d'aste. Come devo procedere? Non vi sono sostanziali differenze per quanto riguarda le due forme di vendita: che si segua la strada dell'asta o quella della vendita diretta si deve comunque sottoscrivere un documento (liberatoria) nel quale si dichiara che quanto è oggetto della transazione è libero da qualsiasi vincolo di natura privatistica e/o pubblicistica (eredità, furto, ritrovamento occasionale, notifica ecc). Se le monete vengono affidate per l'asta è meglio che il conferente tenga la documentazione eventualmente in suo possesso (fatture, cataloghi ecc.), così da evitare di perdere la storia di quanto gli verrà eventualmente reso; se le monete vengono vendute tale documentazione dovrebbe essere consegnata al nuovo proprietario. 7) Voglio vendere una mia moneta a un privato italiano. Come devo procedere? Il caso rientra nella domanda numero 3 ovviamente a situazione opposta. Se la moneta è corredata da documentazione di lecita provenienza e/o comprovante l’acquisto è buona regola consegnarla all’acquirente. Se la moneta invece è sprovvista di documentazione al venditore resta solamente la possibilità di allegare alla moneta una dichiarazione di lecita provenienza resa nella forma dell’atto notorio (DPR 445/200) e all’acquirente di procedere all’acquisto con gli eventuali rischi connessi. Si invita comunque a leggere quanto riportato anche al punto 3 del presente documento. 8) Voglio vendere una mia moneta a un privato/commerciante estero. Come devo procedere? L’alienazione di quanto in proprio possesso è subordinata al rilascio di un certificato, da parte della soprintendenza, di libera circolazione del bene numismatico. A riguardo interviene l’articolo 68 del Decreto Urbani che indica l’ufficio competente al rilascio di detta documentazione, i tempi necessari per l’ottenimento, l’iter procedurale e la validità dello stesso. In caso di diniego viene avviato il procedimento di dichiarazione di bene di interesse culturale ai sensi dell’articolo 14 con conseguente applicazione della disposizione di cui al comma 4 del predetto articolo al bene per cui si era richiesta l’esportazione. 9) Ho monete presenti nella mia collezione da diversi anni. Di queste non ho conservato copia di documentazione comprovante l’acquisto. Come mi devo comportare? La norma non contempla il caso espresso. Si possono fornire solo indicazioni generiche atte al reperimento di quanti più dati possibili comprovanti l’acquisto (copie cataloghi d’asta, listini di vendita, dichiarazioni autocertificative, cartellini originali ecc. Si richiama inoltre quanto già indicato in passate sentenze di Cassazione riportate al punto 3.1 punto

Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00

Lamoneta.it

La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.

Il network

Hai bisogno di aiuto?

copia.thumb.jpg.7cf94809541082e8333ebd0acb11e958.jpg)

.thumb.jpg.49bf7893ab8deb0b9efbfc02c41b7421.jpg)