Classifica

Contenuti più popolari

Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 01/23/18 in Risposte

-

@notarnic hai ragione è un falso d'epoca con pseudo leggende. Imita gli esemplari del periodo Enrico III/IV. Conosci l'area di provenienza? Saluti4 punti

-

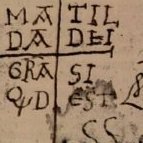

Salve a tutti. Premesso che non è il mio periodo di interesse, e vedendo un po su internet ho notato che l argomento dei denari enriciani è abbastanza ostico, il mio dubbio è questo: è normale che le lettere sembrano dei segni senza senso, tranne la s coricata. È un falso? Peso 1.1g Diametro circa 17 mm. Grazie e buona è serata.3 punti

-

3 punti

-

manotrema, se domani vai da 10 commercianti a cercare questa moneta in Questa conservazione, forse 2 riusciranno ad accontentarti. Poi dovrai sederti, ascoltare un prezzo molto vicino al pieno di catalogo con poco margine di trattativa. Quindi é comune sulla carta, ma poco reperibile all'atto pratico.3 punti

-

Cari amici lamonetiani, Questo attach desidera ringraziare tutti coloro che all'ultimo convegno di Verona hanno contribuito con generosità ad alleviare le sofferenze di coloro che sono più poveri di noi. E' un ringraziamento a mio nome, ma si intende esteso a tutti voi. Grazie ancora, fare del bene porta fortuna. Donazione.pdf3 punti

-

ciao @dabbene ho sentito gli altri due coautori A. D'Andrea e A. Boroni, saremmo veramente felici di poter organizzare la conferenza3 punti

-

Ma perché non li facciamo venire invece a Milano a parlare di questo libro su Carlo V che interessa tutti, Milano compresa, conferenza, un po' di libri dietro per chi volesse acquistarli, come Associazione Culturale Quelli del Cordusio si potrebbe anche fare e non sto scherzando ...quante cose si possono fare volendo ....3 punti

-

Vi presento una delle mie più recenti “follie numismatiche” : “Numismatica Ranieri S.r.l.Auction 12 - Part 1 ROMA. Sede Vacante (Cam. Card. Francesco Galeffi), 1830-1831. Scudo 1830. Ar gr. 26,36 Dr. Stemma del Cam. Card. Francesco Galeffi sormontato da padiglione e chiavi decussate. Rv. La Colomba raggiante. Pag. 152; Gig. 2. Molto Raro. q. FDC“ Ho dovuto rinunciare al cellulare nuovo, ma penso ne sia valsa la pena. Non vedo l’ora si formi una bella patina degna di questa moneta. Personalmente credo di averla pagata un po’ troppo, ma una volta ogni tanto si può pure osare. Che ne pensate? Martin PS: Che conservazione le date seguendo il sistema di grading americano?2 punti

-

Ciao, apro questa discussione su segnalazione da parte dell’amico @cliff che ringrazio per il contatto. Tempo fa fu postata in Sezione da @Flavio_bo una discussione su un sesterzio di Antonino Pio che all’epoca, sulla base delle foto, dello stile e dei dati fisici fu reputato come autentico. https://www.lamoneta.it/topic/47968-sesterzio-antonino-pio/ Tra i vari sostenitori della genuinità rientrai anch’io, che non riscontrai grosse anomalie, trovai dei confronti e viceversa non identificai alcuna similitudine “sospetta” con esemplari comparabili. Dopo qualcosa come 9 anni, lo stesso utente posta una nuova discussione da dove emerge quanto segue: https://www.lamoneta.it/topic/166355-sesterzio-antonino-pio/ Quindi siamo in presenza di una serie insidiosa di cloni!! Tra l'altro come già segnalato di esemplari in condizioni di conservazione non eccezionale e quindi ancora più insidiosi!!! 1 ) Antonino Pio, g 22, 30 mm, 6 h. - 2009 2 ) Antoninus Pius (138-161), Sestertius, Rome, AD 140-144; AE (g 20,54; mm 32; h 6); ANTONINVS - AVG PIVS P P, laurete head r., Rv. TR POT COS III, she-wolf standing r., suckling the twins; in ex. S C. RIC 648; C 917. Green patina, good very fine. - 2016 https://www.acsearch.info/search.html?id=2844777 3 ) Antoninus Pius. AD 138-161. Æ Sestertius (30mm, 22.01 g, 7h). Rome mint. Struck circa AD 140. Laureate head right / She-wolf standing right, suckling the twins Remus and Romulus. RIC III 650; Banti 439. Near VF, green patina. - 2012 https://www.acsearch.info/search.html?id=1456124 4 ) Antoninus Pius Æ Sestertius. Rome, AD 140-144. ANTONINVS AVG PIVS P P, laureate head right / TR POT COS III, she-wolf standing right, suckling the twins Romulus and Remus; SC in exergue. RIC 648; C 917. 19.87g, 31mm, 6h. Good Very Fine, some smoothing. - 2017 https://www.acsearch.info/search.html?id=4312500 In primis ringrazio @Flavio_bo per la comprensione espressa nei confronti di chi come me ebbe modo di reputare la moneta genuina. Da parte mia personale mi cospargo il capo di cenere e chiedo venia, Flavio_bo ! Quindi la presente discussione può ben valere come insegnamento ai nuovi utenti che purtroppo alle volte si può sbagliare in buona fede e determinati tipi di falsi diventano evidenti solo quando sul mercato compare almeno un secondo clone. Infine per dare visibilità a questa nuova famiglia di cloni in modo da evitarla o quantomeno da valutare con estrema attenzione perché – attenzione! – un capostipite originale da qualche parte deve esserci! Penso che segnalerò anche questa serie al Fake Coin Reports del Forum Ancient Coin per dargli visibilità internazionale, così come fatto in un caso analogo tempo fa. Ciao Illyricum2 punti

-

Salve! Innanzitutto complimenti a @nikita_ e a tutti i partecipanti per la bella discussione! L'ho letta qualche tempo fa, e mi è piaciuta tanto che ho deciso di iniziare una raccolta (al momento ne ho davvero poche) di monete mondiali a tema "rovesci architettonici", e adesso all'occasione frugo anch'io nelle ciotole dei mercatini alla ricerca di qualche nuovo pezzo. E' passato qualche anno, ma visto che per fortuna una discussione non ha scadenza vorrei partecipare anch'io aggiungendo qualche monetina... Chiudete un occhio sui 4 anni di ritardo? Inizio da questa, riportata a casa da mio fratello dopo una gita a Londra. - Menai Bridge - Il ponte sospeso sullo stretto di Menai collega l'isola di Anglesey alla terraferma del Galles, e fu progettato da Thomas Telford. Prima del suo completamento l'isola non aveva collegamenti diretti con la terraferma, e tutti i movimenti da e per Anglesey erano fatti con traghetti lungo le rapide e pericolose acque dello stretto. La costruzione del ponte iniziò nel 1819 con le torri sui due lati dello stretto, poi si tirarono 16 enormi catene per sostenere la campata di 176 metri. Per evitare l'arrugginimento tra la costruzione e l'uso, il ferro fu prima unto con olio di lino e poi verniciato. Il ponte fu inaugurato il 30 gennaio 1826. Regno Unito - 1 pound - 2005 Spero che questa discussione continuerà ancora a crescere con nuove aggiunte, perché è veramente molto bella ed interessante! Un saluto2 punti

-

Buonasera, voglio postarvi questo bel penny trovato ad un mercatino, utilizzando il grading americano, come lo gradereste? Sul collo della regina quello che sembra un buco in realtà è una parte della moneta ancora non patinata.2 punti

-

2 punti

-

Moneta strepitosa. Non so quanto le darebbero gli yankee (né mi interessa saperlo), ma pezzi simili sono una gioia per gli occhi. Complimenti @Martin_Zilli, pensa che il cellulare nel giro di qualche anno sarebbe finito in pattumiera, mentre questa meraviglia ti accompagnerà per tutta la vita continuando a crescere di valore.2 punti

-

questa è una medaglia che ho realizzato io...sono Loredana Pancotto, però mi sembra che la firma sia in parte cancellata il mio sito è www.loredanapancotto.com2 punti

-

Buongiorno a tutti, vorrei aprire una discussione dedicata in modo specifico agli oboli della zecca Asti (a nome di Corrado II). Mi piacerebbe presentare una carrellata di immagini, di oboli vostri, o segnalati da aste o cataloghi, perché mentre sui denari si è già scritto e detto molto, gli oboli sono a mio avviso meno considerati ma molto più rari (almeno R2, alcuni li indicano R3) e spesso mal conservati, ma a mio avviso potrebbero fornire qualche nuovo indizio per migliorare e approfondire la classificazione anche delle altre tipologie emesse dalla zecca astense. Vorrei iniziare presentandovi un particolare obolo di Asti, passato nel circuito commerciale almeno due volte negli ultimi anni (Tintinna e Memoli). Presenta una caratteristica alquanto insolita per le monete di Asti, che finora non avevo rilevato in nessun'altro esemplare (obolo, denaro, grosso o tornese), un particolare che non viene citato sul recente MEC... le S delle legende sono speculari. Avete mai visto un denaro o obolo di Asti con questa particolarità?! Numismatica Tintinna - Asta elettronica n° 52 - lotto 5008 - 16 gennaio 20151 punto

-

Ciao amici del forum, volevo chiedere un vostro parere su questo pezzo da 20 lire 1927 Littore, mi sto iniziando ad avvicinare a questi pezzi più costosi e da poco ho imparato a riconoscere, nel 90% dei casi, un cappellone falso. Adesso è il momento del Littore che, ahimè, mi sembra ancora difficile da capire. Voi cosa mi dite che è un falso oppure un originale? Grazie sempre, con voi sto crescendo ed imparando sempre di più!!1 punto

-

Buonasera a tutti. Stò decidendo per l'acquisto di questa moneta e mi piacerebbe avere un vostro parere. La moneta è molto rara ma la conservazione? Ho fatto una ricerca ma ho trovato veramente molto poco su questo pezzo!1 punto

-

Hai perfettamente ragione....purtroppo ho scoperto solo da poco questo mondo bellissimo e questa passione, provo emozione quando penso che ho in mano una moneta di quasi duemila anni! Purtroppo me ne intendo poco e quindi a volte , comprando anche nei mercatini, rischio di prendere delle fregature! Comunque grazie per le informazioni che mi avete dato...almeno so che qui ci sono persone serie che condividono e apprezzano la mia stessa passione.1 punto

-

Cosa te lo fa pensare? I rilievi di quest'ultima mi sembrano ancora più sfumati; quanto alla patina, beh...1 punto

-

Ehi qui qualcuno vuole saltare la fila... va che la coda è lunga Sempre affascinanti i falsi dei lucchesi1 punto

-

Felicidades Marchese por la moneda. Como bien dices se trata de 1/192 de estatera posiblemente acuñada en Miletos alrededor del año 550 a.C.. Moneda acuñada empleando el sistema ponderal milesio basado en un estátero de 14'15 gramos. Dentro del sistema ponderal milesio basado en un estátero de 14'15 gramos, 1/192 de estátero tiene un peso estándar de 0'07 gramos. Esta denominación no aparece en ninguna obra de referencia. Koray Konuk, en su libro "Karia'ya Karun'dan: Muharrem Kayhan Koleksiyonundan Erken Sikkeleri Anadolu" Estambul 2003, describe con el numero 33, una pieza de electro con la misma iconografía que esta pieza, como fracción de "electro", acuñada con sistema ponderal lydio-milesio y que Koray Konuk piensa que se trata de 1/192 de estátera. La iconografía de la moneda en el anverso nos muestra una roseta. La roseta era una representación solar asociada al dios de la luz y del sol, Apolo "Απολλων". Apolo era la máxima divinidad de la ciudad de Miletos. En Didymi o Dydima "Δίδυμα" paraje cercano a Miletos, se encontraba el templo y oráculo dedicado a Apolo mas importante de la región, el "Didymaion". En el reverso cinco glóbulos, desconocemos el significado primigenio de esta iconografía. Barbel Pfeiler en su trabajo "Die silberpragung von Milet im 6 jahrhundert v.Chr" publicado en la revista Schweizerische Numismatische Rundschau, tomo 45, año 1966, paginas 5/26, sugiere que probablemente represente una flor de adorno simplificado. Como curiosidad te comento que dentro de esta serie existen tres tipos diferentes de rosetas. Saludos1 punto

-

Complimeti ad @Asclepia per aver rintracciato la provenienza del pezzo. Ai primi di dicembre ero impegantissimo e non ricordavo il passaggio Attualmente il pezzo viene proposto a 3500 €....1 punto

-

@Martin_Zilli, complimenti per la moneta, altro che cellulare, un'occasione come questa quando ti ricapita? Avrei aggiunto anche una settimana di dieta stretta1 punto

-

Qualcuno ha mai visto esemplari più belli di questo? A me sembra quasi finto, la zigrinatura dei bordi intonsa, da proporre come patrimonio Unesco!1 punto

-

Potrebbe essere il cuore di un suberato (e, quindi, una moneta autentica o al massimo un "falso" d'epoca). Però le foto non permettono di capirlo1 punto

-

- 4 ....per chi non avesse avuto la possibilità ancora di ricevere il secondo Gazzettino e si iscriverà sabato potrà averlo recandosi ai banchi allestiti nel parterre. Al banco all'ingresso invece ogni ospite riceverà copia del programma delle conferenze e il promo dell'Associazione con la spiegazione dello scopo sociale e tutte le info utili. Credo che questo gruppo abbia veramente dato il massimo a ogni livello sia per organizzazione, impegno, passione, risorse, comunicazione e per aver creato un percorso omogeneo e coerente sulla divulgazione della zecca di Milano, ora non resta che assistere e vederlo o sul posto o in streaming per quelli lontani ...1 punto

-

Fiandre. Gettone di rame di Carlo II (a cavallo sul diritto), 1672. Sul rovescio croci incoronate. Legenda: D/ CAROL II D G HISP ET INDIAR REX R/ GECTS POUR LE BUREAU DES FINANCES1 punto

-

1 punto

-

di do un parere totalmente personale...vale quello che vale..... 1 - alla vista e al colore, non mi pare cancro 2 - nei follis di VI secolo (la moneta sottostante è di quel periodo), a mia memoria, il cancro del bronzo è rarissimissimo (non come nelle monete precedenti, vedi III secolo etc....) tuttavia.... se qualcuno ha il dubbio che possa essere cancro, aspettiamo altri esperti, io eviterei l'acquisto, perché queste monete sono tutt'altro che rare e tutt'altro che costose.... quindi nel dubbio...eviterei1 punto

-

Quando vedi un littore del 27 in Foto la prima cosa da osservare per capire se è autentico è il bordo... se la perlinatura non è ben impressa debole o in parte mancante molto probabilmente è falso... Soltanto sul littore del 28 può capitare una perlinatura irregolare e in rari casi su quello del 27.... bisogna solo farci l'occhio.. in un littore falso oltre al bordo anche il colore e i dettagli dei rilievi possono differire...1 punto

-

5.000 http://collezionieuro.altervista.org/blog/italia-5-euro-commemorativo-dedicato-al-50-anniversario-della-fondazione-della-associazione-nazionale-polizia-2018/1 punto

-

Buy the book before the coin, dicono negli USA, o se preferite, prima di comprare una moneta si deve comprare il libro che la studia. Sono massime su cui non si può non concordare, ma senza esagerazioni...che aspetti? petronius1 punto

-

Ciao @adelchie grazie del tuo intervento ; a "difesa" dei Longobardi occorre notare che l' Italia all' arrivo dei Longobardi era veramente stremata a causa delle precedenti , sanguinose e recenti guere gotiche tra Goti e Bizantini , che a dire di Procopio , desolarono materialmente ed anagraficamente l' Italia ; Roma stessa , la vecchia metropoli dell' Impero , in quel periodo pare essere stata abitata da poche migliaia di persone oltre alla guarnigione bizantina , che deteneva una parvenza di governo cittadino . Quindi e' chiaro che in questa situazione di estrema miseria i Longobardi non fecero altro che il loro mestiere di invasori , si impossessaro con violenza del territorio italiano senza badare troppo ad intavolare trattative con i vecchi e sparuti abitanti latini . Dopo questo primo periodo di violenze , a sentire Paolo Diacono , i Longobardi iniziarono a rivolgersi con ammirazione verso la cultura latina e ad assimilarla totalmente , tanto che , nonostante il ripetersi delle guerre contro i Bizantini , l' Italia longobarda attraverso' un periodo abbastanza felice .1 punto

-

si è Zeno e si per me sta bene qua per esperienza sarei al 99% per classificarla 964 ... hai il monogramma 1 e lo stile è nicomedia... come quelle che raramente si vedono con la scritta NIC leggibile dice R4 ..... io dico "anche meno"1 punto

-

@demonetis per il libro sui Borboni bisogna aspettare, dobbiamo pubblicare prima quello sugli aragonesi, a seguire sugli spagnoli e poi sui Borboni1 punto

-

Autentico ma messo maluccio. Quei segni alla destra del collo del re sono graffi?1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

Wow! Che meraviglia! Che altro dire...veramente un esemplare stupendo. I cellulari? Dopo tre mesi sono già vecchi e dopo sei valgono il 40% in meno, paghiamo oro oggetti che si trasformano rapidamente in piombo... Buona Giornata Silver1 punto

-

E dalli... il fatto che la moneta fossd riportara gia’ in testi del ‘500 , che vi sia l’evidenza stratigrafica del ripostiglio greco , e infine che esistano emissioni suberate addirittura con corrispondenze di coni originali sono elementi che non lasciano molto spazio al dubbio .... a meno che non si intenda parteggiare per un partito preso o semplicemente negare l’evidenza ...1 punto

-

Ovviamente ci sarò, sullo spuntino non so ancora.1 punto

-

1 punto

-

In estrema sintesi la vera rivoluzione perpetrata dai Longobardi fu quella , al contrario dei Goti,di snobbare completamente qualsiasi tipo di legittimazione da parte dei "Romani ",sia politica che culturale.Essi ,almeno nel primo periodo,si limitarono a conquistare e sfruttare I territori caduti sotto il loro dominio,senza rapportarsi in alcun modo ne con le popolazioni autoctone ne con Ia classe dirigente preesistente ,si tratto' quindi di una vera e propria cesura con il passato.1 punto

-

io aspetterei di avere qualche soldino in più e acquistarlo con la Doratura, però la decisione finale tocca solamente a te, chiaramente.1 punto

-

La doratura fa la differenza. Senza doratura non è il gettone del 1928. E' come Valeria Marini senza trucco. (vedi GF)1 punto

-

questo scudo uniface non ha niente da condividere con l'originale. secondo me è un'imitazione, forse una battuta di prova di qualche falsario.1 punto

-

grazie, Indice dell'opera: L’argento spagnolo e le monete di grosso modulo Giovanna I e Carlo Le emissioni napoletane di Giovanna I e Carlo Carlo V Le emissioni italiane di Carlo V: Regno di Napoli Regno di Sicilia Regno di Sardegna Ducato di Milano Marchesato del Monferrato Contea di Asti Contea di Benevello Stato Pontificio 272 pagine quasi tutte le monete sono a colori e si presentano in ottima risoluzione presenti anche alcuni inediti, oltre ad esemplari della massima rarità provenienti dai monetieri dei maggiori musei italiani ordinabile direttamente sul sito dell'Editore www.edizionidandrea.it incluso preziario con rarità e valori di mercato nelle conservazioni MB-BB-SPL1 punto

-

1 punto

-

Nella prossima asta di Roma Numismatics cè un esemplare suberato di Bruto (apparentemente senza pedigree): E' probabile che sia un falso d'epoca e finora ho censito in tutto 7 esemplari apparentemente della stessa coppia di conii e tutti rigorosamente suberati. L'esistenza di tali suberati è nota almeno fin dall'inizio del XIX secolo e orientativamente per me non sono falsi moderni, ma d'epoca (forse di diversi anni dopo la morte di Bruto e a opera di suoi simpatizzanti sparsi nell'Oriente): 1) Parigi 13170 g. 3,15 2) CNG 28/1993, 241 g. 2,90 3) MuM list. 285/1968, 52 ex Sangiorgi (Riechmann) g. 2,88 4) Gorny & Mosch 208/2012, 1957 g. 2,85 (forato) 5) Vico 129/2012, 128 g. 2,70 6) Verona 2733 g. 2,21 7) Schulmann 1969, 40821 punto

-

Non ti preoccupare se hai l'impressione di avere confusione in testa sulle litre selinuntine. Intanto posto l'immagine del bronzo di Gela a cui ti riferisci: NY Sale 14/2007, 38 g. 3,37 che è più o meno coevo alla serie delle litre selinuntine e comunque all'ultimo quarto del V secolo a.C. Non è facile capire cosa esattamente raffigura la testina della contromarca, se femminile o maschile. Io propenderei per una testina femminile in quanto in alcuni conii si vede chiaramente una benda o una specie di sphendone che cinge la testa, anche se in altri conii la testina sembra più "maschile".... Però mi riesce difficile immaginare testine diverse per un fenomeno di contromarcatura comunque piuttosto limitato nel tempo. Adesso vediamo meglio gli eventi storici durante l’invasione cartaginese, che segnò la cesura per molte emissioni siceliote, fino al 407 a.C., quando morì Ermocrate. Il racconto che segue è ripreso in buona parte da un mio articolo che avevo pubblicato sul volume in onore di Roberto Russo ed edito dalla NAC insieme all’ANS di New York. Nell’estate del 409 a.C. le truppe cartaginesi e loro alleati elimi, al comando di Annibale Magone, espugnarono Selinunte in soli nove giorni (Diod. XIII 59, 3-4). E’ bene rilevare (e non molti lo sanno) che Selinunte fu saccheggiata e le sue mura furono abbattute, ma la città non fu distrutta dalle fondamenta. Ben 2600 Selinuntini sfuggirono alla cattura trovando rifugio e ospitalità ad Akragas. A molti di essi, per intercessione del filopunico Empedione, il comandante cartaginese concesse di rientrare in città e coltivare i campi a condizione che versassero un tributo a Cartagine e non ricostruissero le fortificazioni (Diod. XIII, 59, 3). La città quindi entrò di fatto nella zona di influenza cartaginese. Altri superstiti selinuntini rientrarono al seguito di Ermocrate (vedasi più avanti). In ogni caso gli scavi archeologici condotti a Selinunte hanno confermato che dopo il massacro del 409 a.C. la città fu parzialmente riedificata con materiali di riporto, specie nel quartiere più settentrionale e la popolazione si era poi concentrata nella zona dell’acropoli: cfr. Rallo A. L’abitato di Selinunte: il quartiere punico e la sua necropoli. Kokalos, 28-29 (1982-1983), p. 169-174, in particolare p. 171.] Dopo il saccheggio di Selinunte, i Cartaginesi risalirono lungo il corso del fiume Himera e cinsero d’assedio da ovest e da sud l’omonima città greca (Diod. XIII, 59, 4). In suo soccorso pervenne l’esercito siracusano al comando di Diocle, che comprendeva anche mercenari ed elementi di Gela e Akragas (Diod. XIII, 61, 3: si sospetta che ci fossero anche soldati di Kamarina). La flotta siracusana era impegnata nel mare Egeo, al comando di Ermocrate, a sostenere Sparta nella sua guerra contro la comune nemica Atene, ma egli riuscì a inviare 25 triremi che giunsero alla costa di Himera (Diod. XIII, 61, 1) poco dopo una disastrosa sortita di soldati imeresi, con la morte di ben 3000 uomini (Diod. XIII, 60, 7). Di notte fu imbarcata una moltitudine di donne, bambini e schiavi e la flotta ripartì per Messana (Diod. XIII, 61, 5). Sapendo che la capienza media di una trireme era di circa 200 persone, è possibile calcolare che per via mare furono evacuate circa 5000 persone, un quarto della popolazione imerese, che doveva ammontare a circa 20000 individui (cfr. Asheri D., La popolazione di Himera nel V secolo a.C., Rivista di Filologia e di Istruzione Classica, 101 (1973), p. 457-465), comprendendo però anche abitanti della parte bassa. Calcolando la proporzione di 1:3, l’esercito imerese doveva essere composto da almeno 7000 soldati. Le navi però non bastarono a imbarcare altri abitanti di Himera e nel frattempo si era sparsa la voce che i Cartaginesi avrebbero approfittato per veleggiare direttamente su Siracusa indifesa. Di conseguenza Diocle preferì ripiegare via terra verso la sua città (Diod. XIII, 61, 3), abbandonando Himera al suo destino e senza neppure fermarsi ad onorare le salme dei concittadini che avevano perso eroicamente la vita nel combattimento. Assieme alle truppe siracusane si accodarono molti imeresi, circa 1000 uomini validi e circa 3000 fra donne e bambini (Diod. XIII, 61, 6). In città era quindi rimasta l’altra metà della popolazione (circa 3000 uomini e 5000 donne e bambini). Alla caduta della città, forse nell’autunno 409 a.C., tutti gli uomini che erano sopravvissuti furono fatti prigionieri e poi trucidati, nella piana di Buonfornello, e le donne e bambini ceduti come schiavi fra i soldati punici (Diod. XIII, 62, 4). Annibale riuscì quindi a ripristinare i confini dell’area occidentale punica (Herod. VII, 165-6; Diod. XI, 21, 4-5 e XIII, 55, 1) e, conferita alla sua missione la carica emotiva che le derivava dall’aver vendicato il nonno Amilcare, che aveva subito l’onta della grave sconfitta punica del 480 a.C., con conseguente stasi dell’influenza cartaginese in Sicilia, decise di sciogliere l’esercito e nel 408 a.C. rientrò a Cartagine accolto con grandi onori A tale proposito, bisogna rilevare che da parte cartaginese non c’era un reale interesse a conquistare altri territori e ad andare oltre il tradizionale spazio dove erano gli interessi commerciali della città africana. In particolare Anello P., Il trattato del 405/4 a.C. e la formazione della “eparchia” punica in Sicilia, Kokalos, 32 (1986), p. 115-179 ha sottolineato come dalle fonti non trapela “nessuna radicale trasformazione… circa la presenza e il ruolo nella cuspide occidentale dell’isola”. Lo stesso anche in Alessandri S., Gli Elimi dalla spedizione ateniese in Sicilia del 415 al trattato siracusano-punico del 405, in: Atti delle II giornate internazionali di studi sull’area elima (Gibellina, 1994), Pisa-Gibellina, 1997, p. 9-40. Molto probabilmente gli Imeresi fuggiti per via terra al seguito di Diocle si ricongiunsero poi con gli altri profughi a Messana. Nella stessa città, che era rimasta neutrale durante la guerra con Cartagine al fine di salvaguardare il proprio benessere grazie alle fiorenti attività portuali sullo Stretto, sbarcò anche Ermocrate, nella primavera del 408 a.C. Ermocrate era uno degli uomini più influenti di Siracusa, carismatico esponente della fazione oligarchica e quindi in opposizione al partito democratico radicale che era allora al potere nella città dorica e che contava tra i suoi principali esponenti quel Diocle che aveva invano soccorso Himera. Ermocrate aveva iniziato la sua carriera politica in occasione del Congresso di Gela del 424 a.C., ove aveva sostenuto l’unità dei Sicelioti (pansicilianesimo) (Thuc. IV, 64, 3), anche se nei suoi discorsi si avverte talvolta il primato dei Dori, come traspare una sua famosa frase, pronunciata poco dopo a Camarina: “Siamo Dori liberi, venuti dal libero Peloponneso a colonizzare la Sicilia (Thuc. VI, 77, 1). Successivamente ottenne dalla sua città il comando dell’esercito contro la spedizione ateniese. Dopo la vittoria contro Atene, nel 413 a.C., egli suggerì un uso più moderato nei confronti degli sconfitti, ma poi fu attaccato dalla fazione più radicale, che voleva invece uccidere tutti gli strateghi ateniesi e rinchiudere i prigionieri nelle famigerate Latomie (Diod. XIII, 19, 4-5), finendo costretto a riparare lontano dalla Sicilia. E’ possibile che nel 413 a.C., con la vittoria contro Atene iniziò la serie dei famosi decadrammi creati da Kimon ed Euainetos: Caccamo Caltabiano M. Il Pansicilianesimo e l’annuncio di un’era nuova. Su alcuni tipi monetali di Siracusa ed Erice nell’epoca dei Maestri firmanti. In: Atti delle IV giornate internazionali di studi sull’area elima (Erice, 2000), Pisa 2003, p. 105-125. La produzione dei decadrammi però assunse subito una importante valenza economica, con allestimento di numerosi conii, a seguito della spedizione siracusana nella Ionia, secondo Caccamo Caltabiano M. I decadrammi di Euainetos e Kimon per una spedizione navale in Oriente. In: Suppl. al Bollettino Numismatico, 4 (1987), p. 119-137. Tuttavia il partito oligarchico a Siracusa doveva avere ancora una certa influenza, se riuscì a fargli ottenere, nel 412 a.C., il comando di una flotta da inviare nell’Egeo in appoggio a Sparta (Diod. XIII, 33, 1; 34, 4; Thuc. VIII, 26, 1). Fin dall’inizio della guerra del Peloponneso i Siracusani s’erano impegnati a fornire navi a Sparta, senza però intervenire nel conflitto continentale. Invece Ermocrate da sempre propugnava una partecipazione “attiva” di Siracusa al conflitto (Thuc. VIII, 26, 1). Diodoro e Tucidide divergono sul numero delle navi inviate in Oriente. Per Diodoro erano 35 triremi, mentre per Tucidide erano 20 navi siracusane e 2 dell’alleata Selinunte. Anche Senofonte (Hell. I, 1, 18) parla di navi siracusane, senza però specificarne il numero. Da un lato Ermocrate era lontano da Siracusa e quindi lasciava spazio alla preminente fazione radicale, ma dall’altro lato egli, pur partito ufficialmente in soccorso di Sparta in cambio dell’aiuto ricevuto contro l’esercito ateniese (nel 413 a.C. in soccorso di Siracusa arrivò un contingente spartano al comando di Gilippo, contribuendo a capovolgere le sorti della lotta contro Atene), mirava a una prestigiosa vittoria contro Atene in modo da poter tornare in patria da trionfatore e riaffermare il suo potere. L’impresa nella Ionia, dopo un esordio positivo, conobbe già dopo appena un anno, nel 411 a.C., la disfatta dei Siracusani e Spartani nelle acque antistanti Cizico, e a loro non era rimasto altro che incendiare le navi per sottrarle alla violenza nemica (Thuc VIII, 28, 2; 104, 3; 106, 3; Diod. XIII, 39, 4-40, 5; Xen. Hell. I, 2, 16-18; 23. Però è probabile che dopo poco la flotta siracusana sia stata ricostituita con l’aiuto degli alleati, specialmente persiani, tanto da poter due anni dopo soccorrere e trasportare profughi imeresi). La notizia del fallimento della spedizione navale guidata da Ermocrate diede l’occasione a Diocle per destituirlo dall’incarico; una nave con a bordo tre nuovi strateghi raggiunse il comandante, che fu dichiarato ufficialmente in esilio (Xen. Hell. I, 1, 27.). La fazione radicale a Siracusa quindi era divenuta più forte. Ermocrate allora, assieme al suo fratello Prosseno, si recò presso il satrapo persiano Farnabazo, il quale non solo lo aveva in grande stima ma anche lo riteneva una importante pedina nella complessa azione anti-ateniese del fronte oligarchico spartano e siracusano che, con l’appoggio della Persia, si concretizzava nell’attacco al sistema “radicaldemocratico” di stampo ateniese, da poco attuato a Siracusa stessa. Con l’appoggio anche dello stesso re persiano, Ciro, il satrapo Farnabazo fornì ingente aiuto economico in oro a Ermocrate, il quale pertanto decise di ritornare a Siracusa (Xen. Hell. I, 1, 29; Diod. XIII, 63, 1-2). Poiché egli era ufficialmente in esilio, preferì evitare di compiere un atto di forza su Siracusa e quindi sbarcò a Messana, presumibilmente nella primavera del 408 a.C. Grazie al denaro persiano, egli potette crearvi una sorta di milizia personale, costituita da 5 triremi e 1000 uomini in armi, ai quali si aggiunsero i 1000 soldati imeresi superstiti (Diod. XIII, 63, 1). Ovviamente nel frattempo Ermocrate sperava, tramite suoi “amici”, che il popolo siracusano revocasse il bando e lo richiamasse spontaneamente (Diod. XIII, 63, 3.). Il suo piano non riuscì e allora Ermocrate, per conquistare e quindi manovrare l’assemblea popolare a Siracusa, mise in atto una serie di azioni a forte carica emotiva volte a propagandare il suo ruolo di difensore della grecità dalla minaccia cartaginese, in qualche modo rinverdendo le gesta anti-cartaginesi di Gelone di oltre 70 anni prima. Si recò direttamente a Selinunte, la prima città ad essere stata espugnata da Annibale, ne fortificò una parte e richiamò i Selinuntini superstiti (Diod. XIII, 63, 3. Forse ad essi vanno aggiunti i Selinuntini che erano già ritornati col permesso cartaginese). Formò un piccolo esercito di 6000 uomini, invase l’eparchia punica, sconfisse Mozia e Panormo e ne saccheggiò il territorio (Diod. XIII, 63, 3-5), agevolato dall’assenza di truppe cartaginesi che erano nel frattempo ritornate in patria, ma senza ottenere importanti e concreti risultati. E’ possibile che per queste sue azioni Cartagine abbia inoltrato vibrate proteste a Siracusa ritenuta responsabile, con conseguente invio in Africa di un’ambasceria siracusana al fine di chiarire che l’esule agiva esclusivamente a titolo personale (un’eco di tali eventi è rintracciata in Diod. XIII, 79, 8-9, anche se riferito all’anno 407 a.C.). Ermocrate intanto risalì fino a Himera, forse nell’inverno 408/407 a.C. La città era ridotta a un cumulo di macerie ed egli dovette accamparsi nei sobborghi e, grazie anche alla relativa tranquillità sul fronte bellico, poté procedere alla triste raccolta di spoglie di Siracusani morti e abbandonati sul campo durante l’assedio cartaginese dell’anno prima. Le fece deporre in splendidi carri, che inviò a Siracusa, senza entrarvi di persona, per obbedire alle leggi che vietavano l’ingresso agli esiliati (Diod. XIII, 75). Diocle, che contrastava il suo rientro, risultò colpevole di non avere dato sepoltura ai caduti siracusani e si attirò l’avversione del popolo non volendo permettere che si svolgessero i funerali dei caduti, riportati in città, mentre la maggioranza era favorevole. Tuttavia il successo di Ermocrate fu solo parziale. Egli riuscì a mettere in crisi il governo democratico di Diocle, che fu alla fine condannato all’esilio. Di contro non riuscì a farsi richiamare, in quanto sospettato di aspirare alla tirannide (Diod. XIII, 75, 5), senza considerare che a Siracusa probabilmente c’era un partito democratico moderato, avverso sia a Diocle sia agli oligarchici. Probabilmente era memore del potere quasi dittatoriale che Ermocrate aveva esercitato durante la guerra contro Atene e anche dell’esperienza maturata anni prima con la tirannia dei Deinomenidi. Ermocrate allora si ritirò, ma poi si accordò con gli amici che aveva nella città e in un mese imprecisato del 407 a.C., di notte, marciò contro Siracusa con 3000 uomini. Insieme a pochi compagni giunse alla porta Acradina, dove però gli andò incontro una grande folla, molto probabilmente costituita dai partigiani democratici. Nella lotta lo stratego e la maggior parte dei suoi compagni furono uccisi. Egli aveva poco più di 50 anni. Nella mischia dove fu ucciso Ermocrate si salvò a stento, in quanto ritenuto morto, un suo giovane seguace, Dionisio, che dopo un paio di anni sarebbe assurto al massimo potere a Siracusa. Mi scuso per la lunghezza della dettagliata storia di quei tormentati anni, ma da essa emerge intanto che i Selinuntini non furono tutti massacrati, ma che i superstiti poterono rientrare presto almeno in due occasioni, la prima poco dopo il saccheggio, accettando di abitare una città rimaneggiata e di entrare nell’influenza punica e la seconda, al seguito di Ermocrate, ovviamente con maggiore spirito di rivalsa Brevi cenni di storia selinuntina in tempi successivi. All'inizio del IV secolo, soldati selinuntini facevano parte della potente armata di Dionisio I, tiranno di Siracusa, che nel 397 attaccò e distrusse Mozia, base della potenza cartaginese nella Sicilia occidentale. Ma dopo il fallimento delle imprese di Dionisio nella Magna Grecia e del tentativo, nel 368, di espugnare Lilibeo e di cacciare così i Cartaginesi dalla Sicilia occidentale, un accordo di pace stipulato fra Siracusa e Cartagine, riconfermato poi da successivi trattati, stabili nel fiume Halykos (l'odiemo Platani) il confine tra la zona di influenza siracusana e la zona di influenza cartaginese. In base a questa spartizione, Selinunte, trovandosi nella zona cartaginese, venne sottomessa al dominio punico, diventando la base punica più orientale sulla costa meridionale della Sicilia. La città venne fortificata dai Cartaginesi e ricostruita, ma solo nell'area dove sorgeva prima l'acropoli. Le nuove costruzioni furono certamente adattate ai resti delle antiche, come testimoniano anche gli avanzi archeologici, che ci presentano un abitato misto punico e greco. Non venne più ricostruito, invece, il vasto centro urbano del pianoro di Manuzza, che rimase abbandonato e utilizzato come necropoli. Col dominio cartaginese, penetrarono a Selinunte ovviamente anche elementi culturali della civiltà fenicio-punica: si diffusero nuovi culti, nuove credenze religiose e nuovi costumi. Una testimonianza della diffusione del culto di Tanit, dea punica della fecondità, sono da considerare i cosiddetti segni di Tanit con caduceo, rinvenuti su pavimenti a mosaico di qualche abitazione punica; mentre in un'area sacra sono venute alla luce numerose stele funerarie, che attestano la pratica di riti sacrificali punici. Sembra anche che il recinto del santuario della Malophoros, anticamente dedicato a Zeus, sia stato consacrato nel IV o nel III secolo al culto di Tanit e di Baal Hammon. Una prima ipotesi (entro fine V secolo a.C.): la riconiatura delle litre selinuntine, che erano andate fuori corso con la distruzione della città del 409 a.C., potrebbe essere ad opera di questi superstiti. Resta da stabilire se sotto influenza punica e quindi come una forma di tributo per i Cartaginesi, oppure al seguito di Ermocrate, per ripristinare in qualche misura il minuto numerario di Selinunte. Le prime contromarche note sul bronzo siceliota, con testa di Eracle su monete di Akragas, avvenne sicuramente negli ultimi anni del V secolo a.C. Seconda ipotesi (durante IV secolo a.C.): la riconiatura avvenne invece in un certo momento del IV secolo, quando Selinunte era ormai città sottomessa ai Cartaginesi. Nel corso del IV secolo ci fu una fioritura di diverse contromarche, soprattutto sul bronzo, in buona parte probabilmente durante la crisi dell'impero dionigiano (ma è ancora materia complessa). In ogni caso il fenomeno delle contromarche su monete d'argento in Sicilia è estremamente limitato. Per risolvere l’enigma bisogna capire meglio cosa rappresentava la testina (probabilmente femminile). Brenno2 ha fornito una bella immagine di un bronzo siculo-punico, con una testa veramente molto simile… (e sarebbe utile capire bene la cronologia di quel bronzo). Se invece la testina femminile voleva essere in qualche misura un emblema di Siracusa (testina di Aretusa), eretto a vessillo delle forze siracusane di Ermocrate. Purtroppo non ho ancora le fondamentali informazioni sui rinvenimenti di queste litre contromarcate in contesti archeologici. Se qualcuno è a conoscenza di pubblicazioni o relazioni su questo aspetto, ne sarei molto grato. A voi l’ardua sentenza….1 punto

Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00

Lamoneta.it

La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.

Il network

Hai bisogno di aiuto?

copia.thumb.jpg.7cf94809541082e8333ebd0acb11e958.jpg)

AdolfoViperetta.thumb.jpg.567df83d4aa18c98f435a6b9921cca31.jpg)

.thumb.jpg.1d3b56d02cc983aaeb9f4d6ee8eebe9a.jpg)