Classifica

Contenuti più popolari

Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 05/09/20 in Risposte

-

Buon pomeriggio a tutta la sezione, anche lei è arrivata finalmente... Ecco la mia 1818 R testa piccola...!6 punti

-

4 punti

-

3 punti

-

Salve mariarosaria si sono belle da vedere specialmente i moduli grandi e non hanno niente da invidiare a quelle italiane però la sensazione che ho tenendo in mano monete borboniche specialmente una piastra è indescrivibile,per me che sono un'uomo del sud è come un senso di appartenenza avere e tenere in mano monete usate dai nonni dei nostri nonni.3 punti

-

Chiedo scusa per tutte le incomprensioni di rito sinora fatte, ma un fatto è certo: se non mi fosse sfuggita l’asta, il Coronato l’avrei battuto e me lo sarei aggiudicato anche con un costo maggiore. Da buon intenditore ... poche parole! Il doppio fiore, voluto o non voluto allo slittamento, per me ha un valore numismatico. Poi ognuno è libero di cantarsela come vuole. ?3 punti

-

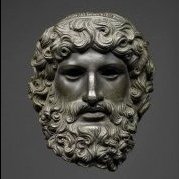

Imitazione avara di miliarensi cerimoniali. Si trovano spesso nell'area tra l'Ungheria e la Romania, probabilmente furono imitate dagli Avari o da popolazioni limitrofe e tendono a imitare le monete di Costante II barbuto. da - K. Bíró-Sey, Újabb avar utánzatú ezüstpénz a MNM éremgyűjteményében, in Numizmatikai Közlöny szerkesztője 76/77 (1977/78), pp. 49-52, Budapest 1978. Una moneta molto simile venne rinvenuta, in un tesoretto, nel paese ungherese di Endrőd . Zona di interesse archeologico in quanto area di inumazione del popolo avaro. In Ungheria non è difficile imbattersi in queste aree nelle quali, spesso, il defunto era accompagnato da diversi reperti : argille oggetti d'uso quotidiano, gioielli e monete. Le monete solitamente sono imitazioni in oro dei solidi bizantini e molto più raramente di esagrammi e/o miliarensi in argento. Queste imitazioni per lo più ricalcano il tipo monetale di Costante II (641-668) ma anche di Eraclio (610-640) e di Maurizio Tiberio (582– 602).Esse riportano una pseudo legenda (i caratteri risultano solo accennati o senza senso), risulta quindi impossibile una loro interpretazione. Il busto frontale rappresentato al D/ (?) ricalca quasi fedelmente i tipi monetali bizantini (la presenza del globo nella mano ad esempio) anche se il diadema appare solo accennato o proprio assente e la barba appare molto accentuata. Al R/ (?) il busto appare meno complesso e sembra ricalcare le rappresentazioni che questo popolo faceva di se stesso . Una rappresentazione "pasticciata" probabilmente utilizzata con la funzione di garanzia sulla bontà del fino e di conseguenza sul valore della moneta stessa. Il peso di questi esemplari e di simili varia alquanto: da un minimo di circa 2 grammi a 3, 75 (più rare le emissioni "pesanti"). 3,3 grammi, diametro di 20-21 millimetri.3 punti

-

Due immagini del palazzo di Felix Romuliana, precedentemente citato al post 42 punti

-

Ho collezionato molti periodi diversi in passato, romane basso impero, regno d Italia, repubblica italiana ed errori e varianti regno e repubblica... da quando ho conosciuto Napoli ho ceduto tutto per concentrarmi solo su questo periodo che mi ha affascinato sin dal primo momento che ho avuto in mano il primo tondello...2 punti

-

Ci sono due livelli di battitura che si sovrappongono. Tanto per capirci alla fine della parola PRESSIDIO parte una nuova perlinatura proprio a metà della O finale. Ma c'era gia una perlinatura sopra la parola PRESSIDIO. Quindi due perlinature e di conseguenza due legende con lo stesso livello di sfasatura. Arka Diligite iustitiam2 punti

-

La qualità del lotto 478 è sicuramente alta. Difficile dire se q fdc o spl. Le mancanze dei rilievi possono essere dovute ai conii stanchi o a una pressione di coniatura insufficiente a fare risaltare i rilievi. Questo però non significa che la moneta non sia uscita dalla zecca così e che quindi non abbia mai circolato. E di conseguenza q fdc. Da una foto però è molto difficile cogliere i particolari che fanno di una moneta uno spl o un fdc. Saluti.2 punti

-

1934 Stati Uniti d'America 10 Dollari Series OF 1934 A FALSO D'EPOCA Federal Reserve Note (sigillo verde C Philadelphia Pennsylvania) 20 Dollari Series OF 1934 A FALSO D'EPOCA Federal Reserve Note (sigillo verde E Richmond Virginia)2 punti

-

Zecca di Verona Corrado II ( 1027 - 1039 ) Denaro a.g. - gr. 0,72 D/ + IN...ATO COR I - nel cerchio una croce R/ + N RO A EV - nel cerchio una croce cat. - Rizzolli/Pigozzo - C.N.V- vr 17a ( questo esemplare ) M.I.R - N. 305 var. 1 Perini n. 102 punti

-

buongiorno. do anche il mio modesto contributo https://ibb.co/bbNXYqq https://ibb.co/3kzqVN02 punti

-

Buona giornata Vero! Ho girato in lungo e in largo la Jugoslavia fin dagli anni 70 e devo dire che - benché povera rispetto ai nostri standard - era certamente più liberale rispetto agli altri paesi dell'Est: non c'erano negozi per i soli turisti, né venivano praticati cambi artificiosi. Ricordo che potevamo cambiare le Lire in banca o in posta senza problemi e pagare in dinari qualsiasi merce o servizio. L'unica particolarità che ricordo era l'acquisto di carburante; era consigliato rifornirsi di coupons a costi calmierati, che noi prendavamo solitamente al TCI, ma ci è anche capitato di fare benzina pagandola in dinari; la differenza era in effetti minima. Ricordo che noi usavamo la benzina a 80 ottani e non la super, tanto per la Renault 4 che avevamo, era più che sufficiente. Molti meno obblighi rispetto, ad esempio, all'Ungheria, che veniva allora considerata la Svizzera dei paesi dell'Est. Solo per entrarvi dovemmo farci la patente internazionale, alla frontiera sottoscrivere una copertura assicurativa per infortuni/malattia, garantire il possesso - di non ricordo quanti dollari Usa quotidiani - per ogni giorno di permanenza .... questa doveva essere fatta obbligatoriamente in alberghi (escluse abitazioni private) e quando si lasciava un albergo, dovevamo dichiarare la nostra prossima destinazione. Ad ogni passo venivamo avvicinati per chiederci se avevamo indumenti da vendere o se volevamo effettuare il cambio di valuta in nero (ci veniva proposto il doppio del cambio ufficiale) ... cosa mai avvenuta in Jugoslavia. saluti luciano2 punti

-

Di seguito la 1/2 Lira (10 Soldi) anonima - gr 1,49 C'è una rappresentazione del Doge che mi piace moltissimo; lo vediamo inginocchiato e pregante rivolto alla Vergine con il Bambino in cielo e davanti a lui, su un ripiano, il corno (corona) ducale. Se ricordo bene, il Doge era obbligato a portare in testa il corno ducale in ogni occasione pubblica; era dispensato da questo obbligo solo in ambito privato e in due occasioni: la prima quando partecipava alla messa (anche nel momento della consacrazione) e la seconda quando si alzava dal suo scranno e prendeva la parola nel Maggior Consiglio; in questi due casi manteneva però sulla testa la "rensa" (o camauro), cioè quella leggera cuffia in tessuto di Fiandra.2 punti

-

Buongiorno a tutti, lo sento come un piacevole appuntamento quotidiano, sempre se vi fa piacere ?. La prendiamo come augurio per avere al più presto un po' di refrigerio e relax anche noi. Saluti Alberto2 punti

-

@deas Mi sembra si tratti di questa moneta: RIC temp #4247 Submit a correction Purse: Temp №: 4247 Reign Florianus Person Florianus Mint Rome Issue 1 Issue name Datation July – August 276 Officina 7 Denomination Aureliani obverse reverse Titulature IMP C M ANN FLORIANVS AVG Legend CLEMENTIA TEMP Obverse mark Reverse mark –/–//XXIZ Bust code D1 Reverse code Clementia 1 Bust description Bust right, radiate, cuirassed and draped with paludamentum Reverse description Clementia stg. l., holding long sceptre in r. hand, with I. elbow leaning on column. Reference BNC 1922 RIC1st 262 punti

-

Gli Avari sono un "popolo" asiatico multietnico che purtroppo si conosce poco e male. Nei prossimi post cercherò di trattare e descrivere molto sommariamente questo popolo, pur sapendo sin d'ora che i miei sono poco più di cenni incompleti vista la vastità della tematica. "Come tanti altri popoli tra fine del mondo antico e inizio del medioevo, appaiono episodicamente sui libri di storia, appena menzionati, con quel nome che sembra fatto apposta perché gli studenti del secondo anno del liceo sbaglino a pronunciarlo, accentando la seconda "a" (Avàri) e creando strane ed erronee associazioni mentali (magari ritenendoli particolarmente "tirchi", al punto che il loro eponimo sia stato usato per antonomasia [1]). In realtà, però, gli Avari sono stati una grande Nazione, fondamentale per la storia dell'area est-europea e ancora presente nelle zone caucasiche, una nazione, come molte tra quelle "barbariche" orientali, poco studiata e, per molti tratti, piuttosto misteriosa, a partire dalle sue origini remote. UAR? Chi erano gli Avari? Da dove venivano? In effetti, purtroppo, la scienza storica può rispondere a questo quesito solo con dei "forse", con ipotesi in buona parte condivise solo da alcuni gruppi di studiosi. La più affascinante tra esse, ricollega l'inizio dell'epopea avara ad un popolo altrettanto misterioso quanto i suoi presunti discendenti, un popolo spesso citato dalle cronache orientali ma sconosciuto ai più: gli Uar. Gli Uar erano la più grande delle tre componenti etniche che costituivano la confederazione nota in Occidente (intendendo questo termine come Impero Romano d'Oriente) come "Hephthalites" e in Cina come "Yanda" e certamente erano l'etnia dominante del Khwarezm (la regione tra delta dell'Amu Darya e lago d'Aral). Lo storico cinese Liang ne parla come un popolo dell'Asia orientale e questo, insieme con la scoperta da parte di J. Marquart di molte somiglianze tra termini usati dagli Hephthalites in India e parole della lingua mongola, ha portato alcuni studiosi a ritenere che almeno una parte degli Uar fosse di origine proto-mongolica [2]. Di fatto, comunque, l'eterogeneità dei popoli sottomessi alla dinastia Hepthalita lascia spazio a numerose altre ipotesi, quali quella di un apparentamento con gli Yuezhi indo-europei specializzati nel commercio della giada con gli Hua [3] o quella che li vuole come ramo dei Tiele schierati con gli Xiongnu meridionali nella guerra intra-etnica contro gli Xiongnu settentrionali, cosa questa che li legherebbe indissolubilmente alla confederazione unna. Ciò, tra l'altro, spiegherebbe molte cose, prima tra tutte la migrazione verso occidente, allorché, si suppone attorno al 460, gli Uar e alcune tribù unne si posero sotto il dominio di una delle cinque famiglie Yuezhi (e, così, le due teorie finiscono per unificarsi) che guidavano l'"Hephthal". Verso la fine del VI secolo, poi, raggiunti da altre tribù quali Zabender, Tarnach e Unni Kotzagerek, andarono a formare, secondo quanto studiato dallo storico delle popolazioni nomadiche András Róna-Tas [4], venendo a contatto con Persiani indo-europei, il popolo degli Onoguri (da cui deriva il nome "Ungheria"), di cui, certamente, gli Avari erano parte e che, muovendosi verso il Danubio, avrebbero assoggettato un territorio enorme che, per qualche tempo, avrebbe incluso anche i Bulgari [5]. Unni e Avari, dunque, e non appare per nulla casuale che, infatti, gli storici bizantini Menandro Protettore (il primo che ci racconta che gli Avari parlassero una lingua praticamente uguale a quella degli Unni) e Teofilatto Simocatta [6] citino gli Unni come una componente importante dell'elite dominante Hephthalita, arrivando addirittura a identificare gli Unni stanziali dell'area dell'odierno Kazakistan come i "veri" Avari d'Oriente, contrapposti a gruppi minoritari e mescolati a nuclei sciti di "pseudo-Avari" che si stabilirono in Pannonia. La ragione di ciò rimane ancora piuttosto oscura: una possibile spiegazione potrebbe essere che, quando all'inizio del VI secolo la confederazione Hephthalita venne conquistata dall'Impero Göktürk, un insieme di clan, in parte Uar, in parte unni e in parte sciti, intendendo sottrarsi al giogo Göktürk, fuggisse e migrasse verso le regioni del Caucaso settentrionale e che i loro nuovi vicini credessero di avere a che fare con gli Avari, fino a che i nuovi arrivati non stabilirono un contatto diplomatico con i Bizantini e, dopo una prima fase, i Göktürk convinsero questi ultimi del fatto che coloro che offrivano loro alleanza non fossero gli Avari veri, ma sono dei fuoriusciti che usurpavano un nome tanto prestigioso [7]. E' molto probabile che, in ogni caso, la distinzione non avesse molto senso e che avesse ragione Walter Pohl affermando nel 1998: "Se gli Avari siano mai stati un gruppo etnico distinto, la distinzione non sembra essere sopravvissuto ai secoli in Europa. Essere un 'Avaro' sembra aver significato, piuttosto, far parte dello stato avaro (in modo simile a come essere 'romano' aveva cessato di avere un significato etnico). Quello che è certo è che nel momento in cui sono arrivati in Europa, gli Avari erano un gruppo di genti polietniche" [8] L'EPOPEA DI UN POPOLO Ciò che dalle cronache costantinopolitane sappiamo con un certo grado di certezza storica è che gli Avari, come visto un insieme eterogeneo di circa 20.000 cavalieri, arrivarono nella regione settentrionale del Caucaso nel 557 e immediatamente mandarono un'ambasceria a Costantinopoli, dando luogo al loro primo contatto con l'Impero. I nuovi arrivati furono ritenuti i diretti discendenti degli Unni, tanto il loro aspetto ricordava quello della gente di Attila. Per quanto fosse presente tra gli Avari il tipo antropico europide, nella maggior parte di loro erano evidenti i caratteri mongolidi: bassa statura (in media 165 cm. i maschi e 155 le femmine, con un successivo aumento di 6-8 cm.), carnagione giallastra, volto piatto, occhi scuri e a mandorla, capelli neri - che però, diversamente dagli Unni, gli Avari raccoglievano in due trecce ricadenti sulle spalle. Emanavano una puzza tremenda, perché non si lavavano mai. Indossavano mantelli di pelliccia o cappe di cuoio; e di cuoio avevano le corazze, gli stivali, le selle. Usavano staffe di ferro, che furono i primi a introdurre in Europa. Maestri nel tiro con l’arco, nel combattimento ravvicinato adopravano una spada ricurva. Al termine della battaglia, il loro khan (khâqân) raccoglieva in un sacco gli orecchi dei nemici uccisi, mentre i prigionieri di rango erano impalati con una tecnica raffinata. Donne e bambini venivano portati via. Abitavano in tende simili alle yurte mongole, adornate con nastri multicolori, code di cavallo, corna di bufalo, teschi umani. Insomma, c'era di che far inorridire i raffinati bizantini ma questi "popoli primitivi", in cambio di una discreta quantità d'oro, si offrivano di sottomettere a nome dei bizantini alcune "genti indisciplinate" dell'interno, cosa che, in effetti, puntalmente fecero, sconfiggendo e integrando varie tribù nomadi (Bulgari kutriguri e utiguri, Sabiri, Antii, ecc.). Verso il 562 praticamente tutte le steppe dell'Ucraina e il bacino inferiore del Danubio erano nelle loro mani e stavano diventando un pericolo per l'Impero, che, con Giustiniano I, decise di farli allontanare dai propri confini: gli Avari si mossero quindi verso nord, in quella che è l'odierna Polonia, fino alle sponde del Baltico, ma non riuscirono ad espandersi verso ovest, in Germania, sia per l'opposizione dei Franchi che per le dure condizioni in cui versava l'Europa occidentale. In cerca di terre più fertili e più adatte alla pastorizia, dunque, gli Avari richiesero a Costantinopoli la concessione delle aree a sud del fiume Danubio (nella odierna Bulgaria), ma se le videro negare dai Bizantini, che usarono i loro contatti con il Göktürks come una minaccia contro l'aggressione barbarica: fu per questo che essi rivolsero la loro attenzione verso la pianura dei Carpazi e le difese naturali che essa offriva [9]. Tuttavia, il bacino dei Carpazi era stato già occupato dai Gepidi e, nel 567, gli Avari dovettero firmare un'alleanza con i Longobardi, nemici giurati dei Gepidi, e con essi riuscirono a distruggere e occupare gran parte del regno di questi ultimi, per poi "persuadere" i nuovi alleati longobardi a muoversi verso il nord Italia, in una invasione che segnò l'ultimo movimento di massa germanico nel periodo di migrazione. A questo punto Bisanzio doveva affrontare più direttamente la questione avara e, continuando nella sua politica di spingere le tribù barbariche le une contro le altri, i Bizantini riuscirono a convincere gli Avari ad attaccare gli Sclaveni in Scizia Minore, raccontando di come la loro terra fosse ricca di bottino e non fosse mai stata conquistata prima [10]. Dopo una campagna devastante contro gli Sclaveni, gli Avari tornarono a stabilirsi in Pannonia, ma non prima di aver imposto il loro protettorato a molte aree in precedenza bizantine (sebbene, appunto, occupate dagli Sclaveni) e ora considerarte parte del loro khanato (fondato verso il 580 da re Bayan) che, alle soglie del 600, si estendeva dall'odierna Austira fino alle steppe del Ponto e aveva il suo centro nella ricca città di Sirmio (catturata nel 582). In realtà, inizialmente non è completamente corretto parlare di un vero e proprio protettorato: in cambio di enormi elargizioni in oro gli Avari si erano impegnati a fornire una certa quantità di mercenari all'esercito imperiale. Di fatto, però, quando Bisanzio si era rifiutato di aumentare, come richiesto dal successore di Bayan, Bayan II, la quantità dei tributi, gli Avari non fecero altro che procedere alla cattura delle città di Singidunum e Viminacium, imponendo il loro volere. Gli anni '90 del VI secolo furono caratterizzati da uno stato di guerra permanente tra Avari e Bizantini che, sotto la guida dell'imperatore Maurizio, riuscirono, all'inizio del VII secolo, ad ottenere anche qualche vittoria: in particolare, nel 602, sembrava che Bisanzio stesse per avere la meglio, ma una ribellione dell'esercito imperiale (al quale Maurizio aveva rifiutato il ritorno a casa durante l'inverno come di norma) prima e, soprattutto, l'invasione persiana dell'Impero poi, diedero mano libera agli Avari in tutta l'area balcanica, tanto da portarli ad un tentativo abortito d'invasione del nord Italia nel 610 e da permettere loro di imporre tributi in oro e in natura a Bisanzio per la cifra record di 200.000 solidi poco prima di 626 [11]. Il 626 segna un momento cruciale per la storia avara, l'inizio del declino: l'appoggio al fallito tentativo sassanide di assedio a Costantinopoli fa perdere di prestigio all'elite guerriera e numerosi "clienti" slavi si ribellano al loro dominio. Nel 630 Samo assume il potere sui territori a nord e ad ovest del khanato, diventando "Re dei Venedi" e, all'incirca nello stesso periodo, il gran khan Kubrat del clan Dulo conduce una rivolta che pone fine all'autorità degli Avari sopra la Pianura Pannonica, creando ciò che i Bizantini chiamarono "Antica Grande Bulgaria". Infine, una guerra civile, forse dovuta ad una lotta di successione in Onoguria tra l'alleanza Avari - Bulgari kutriguri e Bulgari utiguri, nel 631-632, vide la disfatta dei kutriguri e l'inglobamento degli Avari nella "Patria Onoguria". Dopo la sottomissione ai Bulgari, gran parte degli Avari (ad eccezione di un piccolo gruppo che emigrò verso nord lungo il Volga), chiusi nell'area transilvanica e ucraina occidentale, venne assimilata dai Cazari [12]. E' più o meno a questo periodo che risalgono gran parte dei resti archeologici avari in nostro possesso. Sebbene il bacino dei Carpazi fosse il centro dil potere degli Avari, la maggioranza di tali resti sono stati rinvenuti a sud-est della zona carpatica, suggerendo un forte grado di presenza nell'area balcanica, fino alla Macedonia settentrionale. Gli scavi mostrano una società altamente strutturata e gerarchizzata, ricca di complesse interazioni con altri gruppi "barbarici", in cui il khan (o, più correttamente, khagan) era la figura preminente, circondata da una minoranza aristocratico-nomadica, così come dimostrato dal numero piuttosto limitato di sepolture particolarmente ricche, nelle quali, oltre a quantità notevoli di monete d'oro, sono stati rinvenuti interessanti "simboli di rango", quali cinture decorate, armi, staffe simili a quelle trovate in Asia centrale e cavalli. L'esercito avaro era, però, composto da numerosi altri gruppi (Slavi, Bulgara, Gepidi, ecc.) che si offrivano come mercenari per piccole ricompense e appare evidente che esistesse un vasto strato sociale di clientes semi-indipendenti, formato prevalentemente Slavi, e di appartenenti a tribù alleate (come i Bulgari kutriguri o gli Slavi ardagasti) con facoltà di condurre offensive autonome in terra bizantina. E' quasi certo che inizialmente gli Avari e i loro sudditi vivessero separatamente, tranne che per un certo numero di donne slave e germaniche sposate a uomini avari, ma che, a partire dalla metà del VI secolo, i popoli germanici e slavi si siano inseriti nell'ordine sociale e nella cultura avara, a loro volta chiaramente influenzati dai costumi persiano-bizantino: gli studiosi hanno, infatti, identificato una fusione che dà luogo ad una "cultura avaro-slava" caratterizzata da ornamenti come orecchini a forma di mezza luna, fibbie in stile bizantino e braccialetti di perline con estremità a forma di corno. Su questa base, Paul Fouracre nota, "appare nel settimo secolo una cultura materiale mista slava e avara, frutto di rapporti pacifici e armoniosi tra guerrieri avari e contadini slavi. Si ritiene possibile che almeno alcuni dei leader delle tribù slave abbiano addirittura potuto far parte della aristocrazia avara" [13] Con il 670, i Cazari avevano frantumato l'unità della confederazione onoguro-bulgara, portando gli Utiguri a lasciare l'Ucraina per migrare verso ovest: è verso il 677 che gli "Ungari" (cioè gli Onoguri) si affermano decisamente in Pannonia, dando vita al cosiddetto periodo di mezzo avaro-bulgaro (670-720 dC), in cui un gruppo di Onoguri, guidati da khan Kuber, dopo aver sconfitto gli Avari a Sirmio, si trasferì a sud e si stabilì nella regione dell'odierna Macedonia, mentre un altro gruppo di Onoguri utiguri bulgari, guidati da khan Asparukh si era già stabilito in modo permanente nei Balcani (679-681). Anche se l'impero avaro era sceso a metà della sua dimensione originale, in questa fase aveva consolidato il suo dominio sulle parti centrali del bacino medio-danubiano ed esteso la sua sfera di influenza occidentale sul bacino viennese, con lo sviluppo di nuovi centri e il rafforzamento della base di potere degli Avari, sebbene la maggior parte dei Balcani fosse ora era nelle mani delle tribù slave, su cui né gli Avari né i Bizantini erano in grado di riaffermare il controllo [14]. Agli inizi dell'ottavo secolo, una nuova cultura archeologica appare nel bacino dei Carpazi: la cosiddetta "cultura del grifone e del viticcio": anche se alcuni studiosi hanno tentato di attribuire tale evento all'arrivo di nuovi coloni, non vi è alcuna prova di una nuova ondata di immigrazione dalle steppe dopo 700 d.C. e appare più verosimile la teoria degli archeologi ungheresi Laszlo Makkai e András Móczy, che parlano di una evoluzione interna della cultura avara, risultante dalla integrazione dei Bulgari emigrati rispetto alla precedente generazione [15]. CAUCASO! Il declino graduale della potenza avara accelerò nello spazio di un decennio: una serie di campagne dei Franchi guidati da Carlo Magno, dopo il 790, si concluse con la conquista del regno degli Avari e la presa della maggior parte della Pannonia fino al fiume Tisza. Quasi tutti gli Avari vennero battezzati e integrati nella società franca in quella che divenne una marca militare (in seguito, dall'840, parzialmente concessa al principe slavo Pribina che formò il Principato del Balaton), mentre a est l'area transilvanica cadde nelle mani del primo impero bulgaro: l'autoidentificazione come "Avari" in occidente durò ancora una sola generazione e dall'870 circa scompare completamente dagli annali. Tale autoidentificazione rimase, però, nel Caucaso, in cui una dinastia avara aveva formato, già dal VI secolo, il "Sarir", uno stato cristiano situato nell'odierno Daghestan. Durante le guerre contro i Cazari, nel VII secolo, gli Avari del Sarir si schierarono con i nemici e questo, probabilmente, preservò la loro integrità. Sebbene a fine VIII secolo il Sarir subisse una parziale eclissi dopo che gli Arabi avevano preso il sopravvento nella regione, esso, trasformatosi in stato islamico, riuscì a riaffermare la sua influenza sull'area nel IX secolo, sia fronteggiando una Cazaria ormai indebolita che conducendo una politica amichevole verso gli stati confinanti cristiani di Georgia e Alania. Agli inizi del XII secolo il Sarir si disintegrò, per essere, comunque, sostituito da un "Khanato degli Avari" a maggioranza musulmana, poco toccato dalle invasioni mongole e capace di stabilire rapporti di alleanza con l'Orda d'Oro. Barcamenandosi politicamente con le etnie via via emergenti nel Caucaso, il khanato riuscì a sopravvivere fino al XVIII secolo, avendo la possibilità, a tratti (in particolare durante il regno di Umma Khan, tra 1774-1801), di arrivare ad imporre tributi agli stati vicini, compresi Shirvan e Georgia. Nel 1803 il khanato si sottomise volontariamente alla autorità russe, ma l'amministrazione di queste ultime, caratterizzata da una pesante tassazione e dall'occupazione militare dell'area, deluse la popolazione, che si schierò con l'Imamato del Daghestan, guidato da Ghazi Mohammed (1828-1832), Gamzat-bek (1832-1834) e Shamil (1834-1859), di stampo mussulmano radicale. Le guerre caucasiche infuriarono fino al 1864, quando il Khanato Avaro fu abolito e sostituito da un distretto russo: una parte degli Avari rifiutò di collaborare con l'impero russo prima e con l'Unione Sovietica poi e diedero luogo ad una forte migrazione verso la Turchia, dove i discendenti di questo antico popolo vivono ancora oggi [16]. NOTE: (1) In realtà, secondo T. Bolelli, Dizionario Etimologico della Lingua Italiana, Vallardi 2006, il termine "avàro" deririva da una crasi dei termini latini "avidus + aeris" ("avido di denaro"). (2) K. Enoki, "The Liang shih-kung-t'u on the origin and migration of the Huá or Ephthalites" Journal of the Oriental Society of Australia, VII:1-2 (Decembre 1970), pp. 37-45. (3) M. Grignaschi, 'La Chute De L'Empire Hephthalite Dans Les Sources Byzantines et Perses et Le Probleme Des Avar,' Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus XXVIII Akademiai Kiado, Budapest (1980). (4) A. Róna-Tas, Hungarians & Europe in the Early Middle Ages: An Introduction to Early Hungarian History, Central European University Press 1999, pp. 109-123. (5) Ivi, pp. 168 ss. (6) Menandros Protiktor, Historiae, VI secolo e Teofilattes Simocattes, Historiae, VII secolo. (7) K. Czeglèdy, Az Etimològia Elmélete és Mòdszere, Benko 1976, pp. 82-89. (8) W. Pohl, Strategies of Distinction: The Construction of Ethnic Communities, Brill 1998, pp. 98-99. (9) L. Makkai, A. Mócsy, History of Transylvania, Volume I, Columbia University Press 2001. (10) F. Curta, The Making of the Slavs, Cambridge U.P. 2001, pp. 66-68. (11) L.M. Surhone, M.T. Timpledon, S.F. Marseken, Xionites: Bactria, Kushan Empire, European Avars, Uar, Hunni, Betascript Publishing 2010, p. 37 . (12) F. Curta, R. Kovalev, The Other Europe in the Middle Ages: Avars, Bulgars, Khazars and Cumans (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450), Brill 2007, pp. 294 ss. (13) P. Fouracre, The New Cambridge Medieval History, Cambridge U.P. 2004, p. 274. (14) F. Curta, R. Kovalev, Citato, pp. 319 ss. (15) Ivi. (16) J. Minahan, One Europe, Many Nations: A Historical Dictionary of European National Groups, Greenwood 2000, pp. 86-87" https://www.mondimedievali.net/Barbar/avari.htm Allego anche la foto di un cranio allungato, visto il grande successo che hanno riscosso nella precedente discussione.2 punti

-

Sempre relativamente a Galerio (deceduto il 5 maggio successivo all'editto di Serdica), trovo oggi questo brano (tradotto automaticamente per cui con qualche imprecisione) sul web : L ' ultimo imperatore romano dichiarato uguale agli dei era l'imperatore Galerio, e il rituale è stato eseguito nel suo sito di sepoltura presso il sito archeologico di Magura vicino a Zaječar, nella Serbia orientale. Magura contiene due mausolei imperiali romani, dell'imperatore Galerio e di sua madre Romula, e si trova vicino al palazzo imperiale Felix Romuliana - Gamzigrad. Gli archeologi hanno trovato due tombe con bellissimi ornamenti architettonici e due tumuli artificiali con posta in fiamme rituali su cui sono stati bruciati resti dell'imperatore e sua madre. Mausolei e tumuli rappresentano impressionanti prove di doppia apoteosi - stanno segnando il luogo dove l'imperatore Galerio e sua madre Romula sono stati sepolti e consacrati, dichiarati uguali agli dei. Finora Magura è l'unico posto al mondo che ci dà le prove scientifiche che Galerio è stato l'ultimo imperatore romano soggetto di apoteosi. Magura si trova a soli un chilometro dal palazzo imperiale Felix Romuliana - Gamzigrad, residenza dell'imperatore Galerio e complesso fortificato di palazzi, templi, basiliche e altri edifici pubblici. Il sito è famoso per bellissimi mosaici e scoperte di sculture romane, affreschi, rilievi, gioielli, oggetti quotidiani, armi... È stato costruito nel III secolo d.C. e prende il nome dalla madre dell'imperatore Romula. Il complesso è circondato da forti muri difensive, e la fortificazione ha 20 torri. L ' intero sito copre area di circa 6,5 ettari e non è ancora stato completamente esplorato. https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1984/06/30/stata-trovata-in-una-citta-serba.html Ciao Illyricum2 punti

-

Divus Augustus AD 14. Restitution issue, under Titu. Rome As Æ 25 mm., 8,58 g. ho appena acquistato moneta attirato dalla non comune versione. sarei felice se poteste darmi la vostra opinione sullo stato di conservazione, valutazione approssimativa, pareri personali, o qualunque commento vogliate grazie a tutti1 punto

-

Prima di accettare un'ipotesi bisogna considerare tutte le ipotesi a favore, ma anche a sfavore. Qui credo che ci sia ancora tanto da controllare. Arka Diligite iustitiam1 punto

-

DE GREGE EPICURI Il ritratto ricorda molto Augusto, ma non sono in grado di individuare la moneta (e non ho in casa il RPC).1 punto

-

1 punto

-

sono daccordo con te Paolo. Io ho avuto la fortuna di aver in eredita' anche diverse belle monete antiche fransesi,spagnole e di altri paesi che nulla hanno da invidiare a quelle italiane.1 punto

-

1 punto

-

Ciao Sergio, è una sorpresa sapere che ha il giglio nel taglio anziché come presumevi tu le stelle..?! Il magliocca la 1818 testa piccola la porta solo con giglio tranne la variante “stelle e giglio”... -Giglio nel taglio... -Peso 27,22 gr -Diametro 37 mm Se hai bisogno di altro sono a disposizione...1 punto

-

Scheda "non rimborsabile" da 10 scatti, omaggio della SIP : non ricordo come e con quali criteri venisse distribuita, magari qualcuno ne conserva memoria. Al verso soggetti diversi, come ad esempio un uovo di Fabergé. Questa penso sia stata pagata da un committente privato per farsi réclame : a sua volta funge anche da Buono Sconto per la produzione del Committente.1 punto

-

Complimenti Francesco1984 dato che hai pensato di metter su una collezione solo di piastre borboniche dato il numero non elevato mi viene da pensare che andrai a scovare i migliori pezzi sul mercato,riguardo alla 1818 R in più di 20 anni che colleziono quei pochi pezzi che ho visto (3) la tua la migliore in assoluto.1 punto

-

Bronzo di Massimo (Cilicia, Anazarbus) che raffigura sul rovescio Tyche seduta a sinistra sulle rocce, all'interno del tempio tetrastilo; sotto il busto del dio fluviale Pyramos.1 punto

-

Pienamente d'accordo, sembrano uscite dallo stesso conio, sia per il dritto che per il rovescio.1 punto

-

12. One cent del 1863 di James Brooke. Oggi vi mostro l'esemplare di cui vado più fiero tra quelli che ho raccolto per Sarawak, si tratta di un centesimo del 1863 coniato sotto il primo Rajah bianco. Come abbiamo già avuto modo di vedere, tale moneta è stata emessa solo per questo millesimo e dunque forma una tipologia a sè, come tutte le monete di James Brooke. Non si conosce la tiratura purtroppo, ad ogni modo si tratta di un esemplare raro e di difficile reperibilità. Questi centesimi furono coniati in rame, con un peso di 8,90 grammi ed un diametro di 29 mm (sono quindi leggermente più piccoli, rispetto ai centesimi analoghi, che saranno emessi da Charles Brooke a partire dal 1870). D : Al diritto abbiamo la testa volta a sinistra del primo Rajah, con intorno la denominazione J. Brooke Rajah; R : Il rovescio presenta, al centro, una corona di alloro contenente il valore, con in alto l'indicazione dell'autorità emittente e la data in esergo; L'esemplare in oggetto presenta una usura omogenea ma è ancora molto gradevole a mio avviso. Chiudo con una piccola curiosità su James Brooke, vi sarete probabilmente chiesti anche voi come mai, sia nello stemma da lui adottato per il nuovo stato sia nella moneta da un Keeping, compaia un Tasso? Ebbene, il nome di questo simpatico animale, in lingua inglese si traduce come "Badger", tuttavia, in ambito araldico, è conosciuto anche come "Brock", di qui l'evidente assonanza con il nome di famiglia del nostro James. E con questo ho davvero concluso, spero di riuscire presto ad aggiungere nuovi esemplari per questa affascinante collezione. (Una bella raffigurazione di un tasso, presente nello stemma di famiglia di James Brooke ed adottato anche nell'emblema nazionale di Sarawak).1 punto

-

quei bordi rigonfi per me sarebbero sufficenti per bollarla, ma poi quel nero che si vede secondo me é il residuo di una fusione "recente", anche lo stile che si puo apprezzare é poca cosa per questa moneta visto che la fusione ne ha probabilmente stravolto tutti i parametri sia di peso che estetici. naturalmente bisognerebbe visionarla dal vivo per avere un parere definitivo1 punto

-

Se le divisionali vi sono state assegnate, ovvero se vi è arrivato il modulo (online o cartaceo), bisogna andare tranquilli sia nel caso le abbiate richieste via posta sia nel caso possiate andare direttamente a Santa Marta a ritirarle. Il calo nella tiratura, come è stato detto, oltre che fisiologico è dettato quest'anno dalla nuova emissione del 10 euro in rame. Il contingente da poter coniare che il Vaticano ha annualmente a disposizione non può essere aumentato a piacere, quindi se inserisce qualcosa di nuovo nel programma si deve tagliare da qualche parte e le divisionali (sia FDC sia FS) erano il primo riferimento a cui guardare, visto che da un po' di anni gliene rimanevano troppe invendute.1 punto

-

Per fare un piccolissimo esempio su come gli Avari fossero in stretto contatto (per non dire parentela) con gli antichi Ungheresi o Magiari, prenderò spunto proprio da una raffigurazione a sbalzo presente su un vaso o brocca. Come si può osservare c'è un uccello rapace (il turul) che tiene un uomo senza indumenti. Nella mitologia antica magiara il turul era l'animale che portava le anime dei bambini nascituri, una sorta di cicogna. Ora questa scena si ricollega al mito di Emese, figlia del Principe Eudobeliano di Dentumogeria: ad essa, sposa di Ügyek Principe di Ungheria, sarebbe apparso in sogno il turul, il quale le avrebbe annunciato la nascita del figlio Álmos fondatore della grande dinastia degli Árpád, che governò l'Ungheria fino agli inizi del 1300. Sul turul potete vedere brevemente: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Turul La seconda foto allegata (quella con l'elemento inclinato) non fa parte del tesoro avaro ed è l'immagine standar del turul nella mitologia magiara che porta le anime dei nascituri. Il turul ne tiene due con gli artigli ed una con il becco. Quindi non è un rapace che ha fatto una buona caccia.1 punto

-

Il tesoro di NAGYSZENTMIKLÓS Gruppo di oggetti preziosi reperiti nel 1799 a NAGYSZENTMIKLÓS (rumeno Sînnicolau Mare), lungo il corso inferiore del fiume Maros, che costituisce il più importante tesoro (kg 9,9) del bacino dei Carpazi per l'epoca altomedievale.Il tesoro di N. risulta oggi parzialmente smembrato: ventitré oggetti in oro confluirono, infatti, nel tesoro imperiale viennese, mentre vari altri pezzi finirono dispersi o vennero fusi. Dell'insieme originario si conservano (Vienna, Kunsthistorisches Mus., Schatzkammer): sette recipienti per liquidi (nrr. 1-7), decorati in tutto o in parte o anche privi di motivi ornamentali; quattro piccoli recipienti circolari (nrr. 9, 10, 20, 21), tutti lavorati, che potevano essere fissati alla cintura tramite una fibbietta, ma il cui impiego risulta ancora non del tutto chiarito; un piattino ovale detto 'da frutta' (nr. 8), riccamente ornato e con ampio manico; una pisside (nr. 19); due piccoli bicchieri (nrr. 11, 12) privi di decorazione; due tazze (nrr. 13, 14) con protome taurina e piedi; una tazza (nr. 18) senza piedi in forma di nautilo; un corno potorio (nr. 17); due calici (nrr. 22, 23) e due patere decorate (nrr. 15, 16). Assai vario appare il repertorio ornamentale adottato su tali oggetti. Tra tutti, i più discussi in sede critica sono due recipienti: la brocca nr. 7 e la bottiglia nr. 2, entrambe con scene figurate,peraltro assai diverse tra loro per qualità e per esecuzione. Il manufatto più importante del tesoro, dal punto di vista artistico e tecnico, è la bottiglia, sulla quale la raffigurazione del sovrano vittorioso si configura come un motivo iconografico desunto dall'arte delle steppe; la scena del rapimento al cielo e quella del sovrano a caccia sono invece motivi sasanidi e protoislamici, mentre quello della lotta tra animali è d'ispirazione antica e bizantina. Sulla brocca, oltre al tema del rapimento al cielo, figura una serie di immagini a soggetto naturalistico e forse epico (gru in un canneto, scena di caccia o di inseguimento a cavallo di una creatura immaginaria), delle quali non si conosce il significato e che al momento mancano assolutamente di confronti.La datazione e il luogo di produzione del tesoro di N., nonché l'origine etnica del proprietario, sono tuttora oggetto di discussione, sia perché difficilmente si possono istituire confronti puntuali - se non in misura limitata - per le forme e per le decorazioni dei vari manufatti, sia perché la produzione di vasellame in metallo bizantina dei secc. 8°-10° è assai poco nota, laddove invece essa dovette influire, direttamente o indirettamente, sugli oggetti in questione.Nella letteratura specialistica si è consolidata l'ipotesi (Mavrodinov, 1943) in base alla quale il tesoro di N. andrebbe collegato alla produzione tardosasanide e protoislamica, benché le affinità formali e i rapporti cronologici risultino insoddisfacenti. Inoltre, il confronto fra la toreutica del bacino dei Carpazi e quella centroasiatica evidenzia che i motivi ornamentali caratteristici dell'una risultano sovente assenti nell'altra: nel tesoro di N. mancano infatti il senmurv, la protome di cinghiale e l'anatra sasanidi; d'altro canto sugli esempi noti di vasellame in metallo altomedievale dell'Asia centrale non compaiono la scena di lotta fra animali, derivante dall'arte dell'Antichità, né l'immagine del grifo, né raffigurazioni naturalistiche o a carattere narrativo con figure umane.Secondo le ipotesi attualmente più diffuse - ma non dimostrate in maniera metodologicamente convincente - il tesoro di N. sarebbe stato realizzato nel kaganato avaro, nei secc. 7° e 8°, oppure in Bulgaria nel 9°; di conseguenza il suo interramento potrebbe essere avvenuto agli inizi del sec. 9° - forse a seguito del crollo dello stesso kaganato avaro (796-803) - ovvero alla fine del medesimo secolo, sotto la spinta della 'conquista della patria' da parte ungherese (896).È stata inoltre proposta (László, Rácz, 1977), con argomentazioni tuttavia discutibili sul piano metodologico, tipologico e cronologico, la possibilità di un'origine ungherese del tesoro, con una datazione al 10° secolo. Un'origine avara, invece, bene spiegherebbe i confronti istituibili tra il piattino ovale, il corno potorio, i calici e le fibbiette dei piccoli recipienti e i reperti avari dei secc. 6° e 7°, trovando ulteriore conferma nell'impiego di punzoni di forma triangolare e a S, nonché nell'adozione di certi elementi decorativi (intrecci a nastro, tralci a cesello, sfondo punzonato) e della scrittura runica. La tesi dell'origine bulgara, al contrario, non sembra suffragata dalle scarse analogie riscontrabili in manufatti provenienti dal territorio della Bulgaria; i confronti proposti fino a oggi indicano per l'oreficeria protobulgara rapporti non tanto con la metallistica delle steppe, quanto soprattutto, in misura sostanziale, con quella bizantina. Uno dei principali sostegni all'ipotesi di un'origine bulgara e della cronologia al sec. 9° è costituito, invece, dalla possibilità di considerare elemento datante la B sottolineata dell'iscrizione turca redatta con lettere dell'alfabeto greco; tale lettera tuttavia è rintracciabile anche in iscrizioni di secoli precedenti e dunque non risulta determinante.Data la sua natura di complesso tesaurizzato, l'insieme dei manufatti risulta, a più livelli, composito: sotto l'aspetto della datazione, infatti, è possibile indicare per molti elementi analogie con opere del sec. 7°, per es. l'albero della vita della bottiglia nr. 2, l'intreccio nastriforme e i punzoni di forma triangolare delle brocche nrr. 3 e 4, l'ansa decorata a sferette e anellini della brocca nr. 4, il corno potorio e i calici. Per la maggior parte dei motivi decorativi, invece, sussistono confronti con l'arte tardoavara dell'8° secolo. Dal punto di vista tipologico, viceversa, appaiono istituibili collegamenti, oltre che con la medesima produzione avara e con altre opere provenienti dal tesoro reperito a Vrap, presso Durazzo, in Albania (per la maggior parte conservato a New York, Metropolitan Mus. of Art), come per es. nel caso del piattino ovale nr. 8, anche con manufatti dell'Europa occidentale dei secc. 8° e 9°, in particolare per quanto riguarda la pisside, ornata con inserti in pasta vitrea e decorazione a medaglioni.Gli oggetti facenti parte del tesoro di N. differiscono tra loro anche per destinazione: la maggior parte doveva infatti costituire un servizio da tavola per pranzi solenni ed è singolare il fatto che di uno stesso tipo compaiano spesso due esemplari caratterizzati talora da rilevanti differenze tecniche e qualitative. Le piccole tazze (nrr. 9, 10) con iscrizioni relative al battesimo, la tazza (nr. 21) con fondo decorato da una croce tipologicamente simile a quelle dell'età iconoclasta, le due patere (nrr. 15, 16), così come un'altra croce (in seguito dispersa) ritrovata insieme al tesoro di N., indicano, viceversa, che una parte di esso aveva in origine una destinazione religiosa. L'ornamentazione di questo secondo gruppo di oggetti non mostra, tuttavia, caratteri strettamente bizantini; poiché, inoltre, il testo in lingua greca non rimanda a una mano bizantina, né dal punto di vista linguistico né da quello ortografico, è possibile desumere che tali manufatti non siano stati realizzati a Bisanzio; essi potrebbero, semmai, rivelare qualcosa sulla produzione artistica cristiana degli Avari nel sec. 8°, tuttora completamente sconosciuta.Sotto il profilo esecutivo le iscrizioni presenti sul vasellame del tesoro di N. sono di tre tipi diversi, comprendendo termini in alfabeto runico, scritti sia dall'artefice del manufatto sia da un altro maestro, o incisi successivamente, la cui compresenza talora su uno stesso pezzo verrebbe ad attestare la formazione progressiva del tesoro. Analoghe differenze sussistono anche a livello linguistico, essendo presenti sui manufatti scritte in lingua greca, in lingua turca ma con lettere greche e in lingua turca con scrittura runica, nessuna delle quali è stata finora decifrata in maniera definitiva. La più chiara è forse la scritta in lingua greca, sicuramente relativa al battesimo di rito greco, mentre quella in lingua turca con lettere greche si riferisce, in tutte le varianti possibili di decifrazione, ai committenti e proprietari della tazza.Una nuova opportunità d'interpretazione dei problematici testi in scrittura runica è stata offerta dal rinvenimento, in una tomba avara del sec. 8° in Ungheria a Szarvas (Tessedik Sámuel Múz.) di un agoraio in osso che reca incisa sui quattro lati una lunga iscrizione in caratteri quasi identici a quelli del medesimo alfabeto del tesoro di Nagyszentmiklós. Infine, la presenza su alcune brocche di segni indicanti la proprietà (turco tamga) da parte di singole famiglie o stirpi sembra attestare il passaggio di alcuni pezzi a proprietari diversi nel corso del tempo. Bibl.: J. Hampel, Altertümer des frühen Mittelalters in Ungarn, Braunschweig 1905, II, pp. 401-423 (rist. Westmead 1971); N. Mavrodinov, Le trésor protobulgare de Nagyszentmiklós (Archaeologia Hungarica, 29), Budapest 1943; A. Alföldi, Etudes sur le trésor de Nagyszentmiklós, CahA 5, 1951, pp. 123-149; 6, 1952, pp. 43-53; 7, 1954, pp. 61-67; K. Benda, Současny stav studia zlatych nádob pokladu ze Sannicolāul mare (Nagyszentmiklós) [Lo stato attuale degli studi sui vasi d'oro di N.], Slovenská archeológia 13, 1965, pp. 399-414; G. László, I. Rácz, Der Goldschatz von Nagyszentmiklós, Budapest 1977; M. Rusu, Tezaurul de la Sînnicolau Mare. Noi puncte de vedere [Il tesoro di N.: nuovi punti di vista], Anuarul Institutului de istorie si archeologie 27, 1985-1986, pp. 31-66.C. Bálin http://www.treccani.it/enciclopedia/tesoro-di-nagyszentmiklos_(Enciclopedia-dell'-Arte-Medievale)/ PS: Illustrazione ottocentesca del «Tesoro di Nagyszentmiklós»1 punto

-

"Dalle Steppe al Danubio: la comparsa degli Avari A distanza di circa un secolo (dal crollo dell'impero di Attila), gli Avari ricostituiscono un impero centralizzato e potente sui territori già appartenuti agli Unni. Anche gli Avari sono originari delle steppe dell’Asia centrale, vicini per stirpe agli Unni. Dal punto di vista culturale, gli Avari condividono nel giudizio di Romani e Germani pari estraneità e condizione marginale; e, come gli Unni, destano angoscia e terrore. Le prime notizie sui contatti degli Avari con lo spazio mediterraneo rimandano a un’ambasceria alla corte di Giustiniano con l’offerta di alleanza militare (558). Ben presto i Romani d’Oriente hanno modo di conoscere sulla loro pelle le capacità militari della cavalleria avara, abilissima nel combattimento con armi da getto e nelle manovre sul campo di battaglia grazie all’uso della staffa (strumento che viene da loro introdotto in Europa). Avari e Slavi mettono a ferro e fuoco i Balcani Nel 568 sotto il comando del loro supremo capo, il Khagan Baian (562-602), gli Avari si insediano nel bacino dei Carpazi, sottomettendo le popolazioni locali e costringendo una parte dei Germani a muoversi verso Occidente (tra questi anche i Longobardi). Nei decenni successivi molti altri popoli, Slavi e Germani, entrano come sudditi nel vasto impero avaro, che – come già quello degli Unni – mostra uno spiccato carattere multietnico. Contemporaneamente gli Avari si volgono verso la frontiera romana, aumentando le scorrerie nella regione balcanica, ricca di prospere città e operose campagne. Negli anni Ottanta del VI secolo cadono molte delle più importanti fortezze bizantine sul Danubio, e fino al 626 la potenza avara cresce a scapito della pace nell’Oriente romano. Insieme a bande di Slavi (loro sudditi, dotati tuttavia di relativa autonomia), gli Avari seminano il panico nei Balcani: tornano in patria carichi di bottino, mentre gli Slavi al loro seguito tendono a insediarsi in maniera stabile nei territori romani. In altre occasioni, la diplomazia bizantina riesce ad evitare la guerra sborsando ingenti quantità d’oro, e il prestigio del Khagan s’accresce in proporzione al bottino e ai tributi. Il grande assedio di Costantinopoli e la fine della potenza avara All’inizio del regno di Eraclio la pressione avara sui bizantini aumenta costantemente. Nel 626 gli Avari decidono di stringere d’assedio la stessa Costantinopoli, d’intesa con l’armata persiana. Il grande assedio del 626 rappresenta una svolta epocale: 80 mila guerrieri avari si gettano per cinque settimane all’assalto della città; ma è un massacro: le possenti mura e la tenace resistenza bizantina fiaccano gli attacchi, e la spedizione si risolve in un disastro. L’impero avaro non si risolleverà mai più dalla sconfitta del 626. Enormi le conseguenze politiche: in primo luogo, sui rapporti con i popoli sottomessi; ma pure sull’assetto sociale del regno: l’indagine archeologica dei corredi funerari dalla metà del VII secolo in poi mostra come in seguito alla disfatta gli Avari si trasformino da formidabili guerrieri in agricoltori. A partire dall’VIII secolo l’Impero bizantino non ha più da temere gravi minacce, e le preoccupazioni arrivano piuttosto dai popoli slavi, liberi dal giogo avaro. Anche ai confini occidentali del loro impero gli Avari conservano pace e stabilità con i popoli confinanti: Longobardi, Bavari, Franchi. Il re di questi ultimi, Carlo Magno, sul volgere dell’VIII secolo aggredisce gli Avari e in pochi anni ne distrugge l’impero. Lo spazio degli Avari nel bacino dei Carpazi viene spartito tra Franchi e Bulgari e l’esperienza multietnica e multiculturale del loro impero termina per sempre. Un’integrazione riuscita: Bulgari e Slavi sul Danubio L’umiliazione degli Avari sotto le mura di Costantinopoli nel 626 provoca conseguenze enormi sull’area balcanica. I popoli slavi sottoposti al giogo avaro si ribellano e conquistano la libertà con le armi. Nella regione tra il Mar Caspio e il Mar Nero il principe dei Bulgari, Kuvrat, s’affranca dal controllo degli Avari, anche con il sostegno dei Bizantini. A partire dalla metà del VII secolo i Bulgari iniziano la marcia verso sud. Sono un popolo di nomadi delle steppe, formato da gruppi di stirpe turco-mongola: la parola in antico turco bulgha significa appunto mescolanza. Al loro arrivo sul delta del Danubio, il processo di etnogenesi diviene più complesso: il ceppo nomade si unisce infatti ai popoli slavo-traci abitanti la regione; e nel volgere di pochi decenni i nomadi si assimilano alla cultura slava. Verso la fine del secolo, le fonti bizantine registrano la presenza di una potente entità barbarica sul confine danubiano: il regno dei Bulgari. Come già gli Unni, e poi gli Avari, anche i nomadi Bulgari concludono la loro migrazione a ridosso dello spazio mediterraneo. Ma il loro destino appare ben diverso: ai Bulgari è riuscita l’impresa di fondare un regno e una “nazione” slavo-bulgara che dura nel tempo" https://m-library.weschool.com/lezione/i-popoli-delle-steppe-e-lo-spazio-mediterraneo-unni-avari-bulgari--21367.html1 punto

-

"Gli Avari, il terrore che giunge dalle steppe eurasiatiche Lungo tutta la storia antica e medievale è esistita una costante: dalle steppe eurasiatiche sono giunti i popoli più pericolosi, dagli Unni agli Avari. E proprio sui secondi si concentra la nostra attenzione oggi. Numerose popolazioni nomadi hanno terrorizzato, con il loro stile di vita nomadico, le civiltà sedentarie del Mediterraneo. Sciti, Sarmati, Alani, Unni ed Avari erano riusciti a farsi pagare numerosi e ricchi tributi da parte dei popoli che si affacciavano sul Mar Mediterraneo, fra cui anche l’impero romano. Le veloci incursioni dei cavalieri delle steppe e la loro strategia bellica erano inusuali per i Romani, che dovettero a lungo scendere a compromessi e pagare lauti tributi ai nomadi a cavallo. Il terrore dalle steppe eurasiatiche Dopo la morte di Attila e il dissolvimento del suo cosiddetto “impero”, fu il popolo degli Avari a costruire un nuovo forte regno semi-nomade nel centro Europa. Stanziatisi nelle pianure ungheresi ai confini con l’impero bizantino, gli Avari, sottomesse le popolazioni slave e barbariche che trovarono sul loro cammino, iniziarono a saccheggiare le province imperiali. Avvantaggiati dalla grande velocità di spostamento e dalla cavalleria superiore, gli Avari, guidati da un capo supremo chiamato Khagan, costrinsero gli imperatori bizantini a pagare numerosi e ricchi tributi. Forza egemone nella regione, arrivarono addirittura ad assediare Costantinopoli nel 626 in accordo con le forze Persiane. Gli Avari rappresentarono una minaccia anche per i regni romano-barbarici ad essi adiacenti, come per i Bavari, i Franchi e pure per i Longobardi. Le incursioni degli Avari dal 561 al 788 compirono numerose scorrerie nei paesi confinanti, saccheggiando l’Illirico, la Tracia e minacciando direttamente il cuore stesso dell’impero. L’influsso degli Avari sui romani non fu solo negativo, ma ne riformò le tecniche militari ed equestri, migliorandone l’armamento e la strategia. Gli autori greci non compresero mai appieno la civiltà nomade degli Avari, continuando a tramandare la visione falsata di Erodoto e degli autori latini del IV-V secolo. Tutta quella serie di pregiudizi classici che vedevano la civiltà nomade inferiore a quella sedentaria, e che si traslavano quindi nei suoi membri, considerati non solo infidi e falsi ma anche avidi e semi-umani, sono invero del tutto assenti nelle fonti longobarde. La fine degli Avari ad opera di Carlo Magno Furono i Franchi a porre fine definitivamente alla minaccia avarica nel cuore d’Europa. Carlo Magno infatti, il famosissimo re ed imperatore franco, dichiarò guerra a questi agguerriti nomadi pagani, inseguendoli fin nel cuore d’Europa. Furono però suo figlio Pipino, re d’Italia, il marchese del Friuli Erico, e divesi nobili Slavi alleati dei Franchi, a distruggere il regno avaro. Carlo, dopo una grandiosa invasione delle terre avariche, se ne tornò a casa con un pugno di mosche. I cavalieri nomadi evitarono di combattere contro il grande imperatore, e fuggirono ritirandosi nella steppa ed evitando il contatto. Anni dopo una guerra civile si era insinuata nel regno del gran Khagan, portando caos e morte. Ne approfittarono i Franchi che, dall’Italia, assalirono il gigantesco accampamento avarico, il Ring, il cuore del regno. Qui fecero strage di nobili e guerreri, razziando talmente tanto bottino, che venne caricato su una fila interminabile di muli per essere portato ad Aquisgrana. Questa è l’ultimo grande ricordo degli Avari, poi, come giunsero in Europa dal grande deserto della steppa, così scomparvero, sulle ali del vento. Il loro posto fu presto occupato dai Magiari, i progenitori dei moderni Ungheresi" https://www.google.com/amp/s/oltrelalinea.news/2019/07/30/avari-steppe-eurasiatiche/1 punto

-

Come ti avevo anticipato in privato è la più bella che io abbia mai visto fino ad oggi. Complimenti Francesco per il gusto nel saper scegliere i pezzi migliori per la tua futura, Grande Collezione di monete Napoletane. Sono molto contento della tua scelta. Un caro saluto, Rocco1 punto

-

Mariarosaria, vedrai.... Ti divertirai a trovare le minime differenze nei conii Napoletani? Di seguito i miei Magliocca 288 Magliocca 2901 punto

-

Aggiornamento. Acquedotto romano, emerso un nuovo tratto in Val Rosandra Questo tratto di canalizzazione, in ottimo stato di conservazione, fa parte dell’infrastruttura che in epoca romana convogliava le acque del torrente Rosandra-Glinščica dalla fonte Oppia-Zvirk all’antica città di Tergeste. Nel mese di aprile sono proseguite nella frazione di Bagnoli Superiore le indagini archeologiche preventive che hanno interessato un settore dell’acquedotto romano della Val Rosandra-Dolina Glinščice, in vista di lavori di messa in sicurezza del versante roccioso che sovrasta la strada diretta a Bagnoli centro, a cui esso corre parallelo. L’intervento è stato effettuato da ArcheoTest S.r.l. sotto la direzione del Funzionario archeologo Paola Ventura per la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Fvg, su commissione del Comune di San Dorligo della Valle-Občina Dolina. Questo tratto di canalizzazione, emerso in ottimo stato di conservazione al di sotto di un esiguo strato di terreno, fa parte dell’infrastruttura che in epoca romana convogliava le acque del torrente Rosandra-Glinščica dalla fonte Oppia-Zvirk all’antica città di Tergeste, lungo un percorso di circa 17 km. Questa è la prima volta che un tratto così lungo dell’acquedotto -quasi 100 metri - viene indagato scientificamente, anche se le precedenti ricerche, condotte a più riprese, ne hanno riportato in luce diversi segmenti, alcuni dei quali lasciati a vista: il tratto all’interno della Riserva della Val Rosandra-Dolina Glinščice, quello in una struttura ricettiva nel centro di Bagnoli, e quello presso l’Antiquarium di Borgo San Sergio a Trieste. I recenti scavi del tratto di Bagnoli Superiore hanno permesso di acquisire nuovi dati utili alla conoscenza tecnica dell’antico manufatto idraulico, realizzato a metà del I sec. d.C., e della sua storia sino all’epoca medievale quando, ormai privo della sua funzione originaria e della volta di copertura, fu qui riutilizzato come fondazione per la costruzione di un edificio soprastante. Le prime indagini e ipotesi interpretative Sono state analizzate e comprese tutte le fasi di messa in opera della struttura, dalla preparazione del substrato roccioso alla realizzazione della volta di copertura, rilevando i vari espedienti tecnologici impiegati dai costruttori antichi. Di particolare interesse risulta un deposito di calcare di 40 cm di spessore, interno alla struttura, contemporaneo all’epoca in cui l’acquedotto era ancora in uso, che sarà sottoposto a ulteriori indagini valutative. Ad esso si sovrapponevano gli accumuli terrosi che hanno completamente ostruito l’acquedotto dopo la sua definitiva defunzionalizzazione, prima del crollo e spoglio della volta di copertura. Un’importante novità riguarda i fenomeni di riutilizzo della struttura antica: non si sono qui infatti trovati altri casi di inumazioni di epoca tardoantica o medievale, già rilevati in altri punti, ma si è scoperto un vero e proprio edificio, che si è inserito trasversalmente rispetto alla canalizzazione, demolendo parzialmente le spallette e sfruttandone il fondo. È riconoscibile un unico vano (dimensioni conservate 5 per 4,50 m, ma che si estendeva ulteriormente sia a valle che a monte), con muratura in grossi ciottoli arrotondati privi di legante e una pavimentazione pure realizzata in pietrame arrotondato, a cui si accedeva con una sorta di scalino, in quanto collocata a un livello più basso rispetto all’esterno. Si è riconosciuto inoltre un probabile percorso di accesso da sud-ovest e una base di focolare. La datazione dell’edificio è fornita dai frammenti di ceramica da fuoco, maiolica e graffita arcaica, databili all’ultimo quarto del Trecento. Più incerta rimane la sua destinazione d’uso. La sequenza stratigrafica individuata ha permesso di escludere un suo utilizzo residenziale, supportando piuttosto l’idea di una sua funzione come posto di controllo della viabilità di fondovalle, in contatto acustico e visivo col soprastante castello di Moccò. Una seconda ipotesi vede la struttura medievale utilizzata come fabbrica in relazione all’attività dei numerosi mulini distribuiti nel Medioevo lungo il corso del torrente Rosandra-Glinščica. Proseguono i restauri nel tratto in Val Rosandra-Dolina Glinščice Riprenderanno inoltre il prossimo 11 maggio i lavori di restauro e valorizzazione condotti dalla Soprintendenza sui resti emergenti dell’acquedotto romano della Val Rosandra-Dolina Glinščice, iniziati l’anno scorso, che hanno già visto la realizzazione di un trattamento consolidante delle parti della costruzione, piedritti e volte, e dei resti del rivestimento interno in cocciopesto cementizio. Ciao Illyricum1 punto

-

Statua " Trasformiamo le Nostre Spade in Vomeri " Giardino del Palazzo delle Nazioni Unite - New York Anche questa opera di Evgenij Vucetic, l'opera è stata donata dall'Unione Sovietica nel 1959 per rappresentare il desiderio degli uomini di trasformare i mezzi di distruzione, quali le armi, in strumenti di pace.1 punto

-

Buonasera a tutti, stasera per le mie meno belle ho scelto: 1 Lira 1887 Umberto I I Baffoni si sono fusi con il resto, ne viene fuori un simpatico e tenero ritratto. Saluti Alberto1 punto

-

Sono d'accordo, per me è tra il BB e lo SPL. Tosata, segni di usura, colpetto e non vorrei che abbiano usato acido agressivo per la pulizia, ma questa è una mia ipotesi.1 punto

-

1 punto

-

Ciao @Brennos2, scusa se rispondo alla tua richiesta solo ora. Dalle foto che hai postato, la prima del 2011, ci fa vedere il tetradramma di Syrakosion, con le sue incrostazioni di cloruro d'argento, che "probabilmente" in un primo tentativo di pulitura, non hanno del tutto eliminato. Anche perché, le condizioni di questo cloruro legato sulla superficie della moneta, sta sopra vaste corrosioni che arrivano fin sotto la superficie della moneta. Il tentativo di migliorare le condizioni del tetradramma, non poteva dare risultati migliori, per due motivi. Il primo, chi ha effettuato il primo tentativo di pulitura, probabilmente, non era un professionista e non conoscente le varie tecniche di pulitura, si è fermato alle condizioni del 2011. Il secondo, certamente , una casa d'asta, difficilmente la immette in vendita in queste condizioni. E sempre probabilmente, si è dato mandato di completare l'opera di pulitura. Che certamente ha migliorato ( con l'eliminazione dei cloruri ) ......ma "purtroppo" non avendo in precedenza , (ovvero prima della seconda pulitura) consolidato le superfici dell'argento, è stato impossibile eliminare il cloruro, senza che le corrosioni emergessero. Sono visibili sotto l'esergo del dritto, cloruri d'argento, "saldati" con la superficie della moneta. Da esperto.......dico che si poteva fare molto di più. Passo nel merito della tua domanda. Ha ragione Arturo ( che saluto) , che non c'è nessuna ripatinatura, sicuramente sono le tonalità differenti, per l'effetto chimico dei prodotti che hanno usato per la seconda pulitura. "bulinature" non c'è n'è ne sono, anzi se il pulitore sarebbe stato all'altezza, con le stesse croste di cloruro, avrebbe attenuato tantissime corrosioni. Ma questo non tutti lo sanno fare. Concludo che il tetradramma , oggi sicuramente è migliorato dal 2011, ma di poco. P.S. in rosso, i cloruri d'argento che hanno resistito al primo tentativo di pulitura, che oggi non ci sono più. In giallo sotto l'esergo, i cloruri che malgrado non sono stati asportati, danno una impressione pasticciosa. Onestamente con un bel rovescio, con la testa del Dio Apollo completo ed in ottime condizioni, il prezzo di stima , non è niente male. Ciao @Brennos2. Giovanni.1 punto

-

Buonasera a tutta la sezione, vi mostro una bella piastra da 120 grana per Ferdinando lV 1785 appena entrata in collezione...1 punto

-

Mettiamola così. Oggi sono andato a fare la spesa e non ho trovato la fila al supermercato che era ben pieno, ieri con i bar chiusi le spiagge erano piene di ragazzi, il traffico in quattro giorni sta tornando ad essere il solito, la "normalità" credo tornerà presto a meno che tra due tre settimane.. La cultura di molti si basa sul "mostrare d'essere" piu che sull'essere ecco che le "rate" han fatto credere a molti che tutto era possibile, una semplice influenza ( cit. diversi medici poi pentiti ) ha quasi fatto saltare il banco . I poveri saranno poveri, i ricchi lo saranno di più , la classe media che crede nel "mostrare" andrà sempre peggio , la classe media che mette i soldi in posta dormirà tranquilla....semplice e banale. PS Tutti volendo possono andare al Cinema, al Ristorante, viaggiare con Easyjet o con Italo basta organizzarsi e dare un'occhiata al portafoglio...1 punto

-

Recentemente sto esplorando le crisi monetarie che si sono verificate nel corso della storia e mi sono imbattuto in questo articolo di Oliver Stannard, disponibile su Academia.edu: The crisis of small change in Central Italy of the second and first centuries BC, and the function of overstriking. In estrema sintesi, Stannard sostiene che in quel particolare momento storico, all’incremento di ricchezza di Roma non avrebbe fatto seguito un corrispondente incremento dell’offerta di moneta “spicciola” da parte di Roma. A questa crisi di circolante avrebbe dunque fatto seguito una considerevole importazione di monete in bronzo dall’isola di Ibiza e da quella di Kos, oltre a fenomeni di imitazioni e di riconiazioni su monete importate. Il fenomeno dovrebbe essere stato a suo tempo trattato da Crawford, ma sottovalutato da altri studiosi. Mi pare che McCabe, per esempio, sostenga che la mancata emissione di nuove monete sia dovuta all’eccedenza di assi degli anni passati, non più utilizzati nel pagamento dei mercenari, che ora erano pagati in argento. Cosa ne pensate?1 punto

-

@milites complimenti per i pezzi a dir poco superlativi con cui ci delizi ? Torno postando una bella placca in metallo argentato ottenuta a stampo raffigurante l'annunciazione. Nel giro vi è incisa a mo di legenda "Pia associazione cattolica di Castelluccio Inferiore" (Basilicata) e nel fiocco la data 1877-78. Cordialmente1 punto

-

Con l'occasione posto quella che è per me una delle più belle placche della mia collezione è in argento punzonata Napoli 1726 argentiere "AS" Aniello Simioli la cornice è dorata1 punto

Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00

Lamoneta.it

La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.

Il network

Hai bisogno di aiuto?

.thumb.jpg.49bf7893ab8deb0b9efbfc02c41b7421.jpg)