Classifica

Contenuti più popolari

Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 09/27/20 in Risposte

-

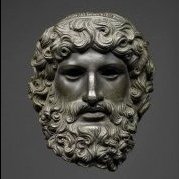

Buonasera a tutti, giornata piovosa, il pomeriggio sta trascorrendo immerso piacevolmente con monete e vassoi.. ? Per la Napoletana di oggi ho scelto uno dei miei Tornesi da 6 Cavalli Ferdinando IV millesimo 1789. Spulciando su Wikipedia ho trovato un interessante passaggio che credo possa interessare anche voi e magari spingere ad approfondire. ? Notiziario di Corte Notiziario di Citta'. Il Notiziario di Corte Notiziario di Città del Regno di Napoli è un vademecum tascabile, di cm 15x7,5, che contiene notizie utili sulla complessa e articolata organizzazione, politica ed amministrativa del Regno, nell'anno 1789 e sui rapporti con altri Stati. Descrizione del Notiziario Ricoperto di pelle marrone chiara, con impressioni in oro, sul piatto superiore e su quello inferiore porta lo stemma dei Borboni. Composto di 240 pagine, numerate da 7 a 240, è dotato di un frontespizio dove è rappresentata, di profilo e dentro una cornice ovale, la coppia regnante – Ferdinando IV di Napoli e Maria Carolina d'Asburgo-Lorena – con lo stemma borbonico. Sulla pagina a fronte, una incisione a tutta pagina – con il dio Nettuno, il Vesuvio e una sirena che sostiene un ovale col titolo Notiziario di Corte – introduce la prima parte di questo vademecum, almanacco dell'anno 1789. La datazione Anno 1789 si trova nella pagina seguente, ma è priva di luogo di stampa e di stampatore. Questo almanacco è stato pubblicato dal 1788 al 1790. La seconda parte è introdotta da una incisione simile, a tutta pagina, con la scritta Notiziario di Città. Questo vademecum rappresenta anche una curiosa somma di conoscenze, di vario genere, tipiche dell’epoca in cui fu pubblicato. Per averne una idea, basta questo passo, a p. 31: "Può considerarsi la terra come una sfera perfetta, senza un errore manifesto" Non sempre è chiaro il significato dei vari uffici, in cui era ripartita la gestione politica e amministrativa del Regno di Napoli e di certi termini arcaici sfugge il significato. Saluti Alberto3 punti

-

Buongiorno a tutti e buona domenica, oggi dalle mie parti il tempo non permette di stare all'aperto, ottima occasione per passare del tempo con le mie adorate monete. ? Posto Tornese con Tosone Filippo IV 1632 se vedo bene. Saluti Alberto3 punti

-

@Asclepia, ieri ti dicevo che il tuo amore per queste monete è contagioso, non scherzavo, proprio ieri a Capua oltre a toccarli con mano per la prima volta, mi sono subito innamorato di questo pezzetto. L'ho subito liberato dalla bustina dove era chiusa e soffriva. ? Complice anche la mia passione per i Cavallini Aragonesi ? Ecco il mio primo 2 grani Siciliani 1815 Saluti Alberto3 punti

-

Fermo restando che ogni intervento dovrebbe essere segnalato in fase di presentazione della moneta, nessuno considera il buco in quanto tale, nel senso che il foro è espressione del vissuto del manufatto e facente parte del suo corredo di informazioni al pari di una contromarca o di un graffito intenzionale, quindi la sua alienazione ha sminuito il "portato" numismatico e scientifico peculiare di quella moneta. Secondo me : operazione da condannare senza se e senza ma. Si tratta dell'ennesimo caso di snaturamento di un reperto, sacrificato sull'altare del profitto.2 punti

-

2 punti

-

Buonasera carissimi, diciamo che mi sono assentato per validi motivi... Separazione e perdita del lavoro in modo inenarrabile, sono dovuto ricorrere a 49 anni suonati agli avvocati, la prima volta in vita mia... Per quanto riguarda il lavoro ho ottenuto le mie rivincite e ora sono di nuovo in corsa, ma è stata dura.. Per quanto riguarda le donne ci sto lavorando... Diciamo che la numismatica è passata per un momentino in secondo piano.. mi sono ammazzato di sport per reggere lo stress, ha funzionato alla grande. Vi leggo comunque sempre ed ogni tanto osservo cosa propongono le aste online. Statemi bene tornerò presto. Silver2 punti

-

Ciao stessa moneta se osservate bene si vede il foro riparato, cambia leggermente colore il metallo apportato, logicamente le piccole diversità sono dovute alla successiva rifinitura e lucidatura, miracoli della saldatura con il laser e della mano dell'operatore. Silvio2 punti

-

Interessante articolo della Gabanelli sul Corriere.it: "Lingotti, elmi, monete. A chi appartengono i tesori sottomarini?" https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/tesori-sommersi-dove-sono-quanto-valgono-chi-appartengono/06b78fb4-fcdd-11ea-b4fe-6ee7d601be57-va.shtml2 punti

-

Salve a tutti! Dalla ciotola oggi solo due monetine a 50 cent l'una ma solo questa per me meritava anche di più: Gersh Etiopia 1903 (1895)2 punti

-

Buongiorno e buona domenica a tutti, Convegno di Capua terminato. ? Resta il bellissimo ricordo dell'esperienza fatta, degli amici incontrati e della cordialità e pazienza di ogni espositore, la disponibilità mostrata verso tutti anche verso chi è stato solo spettatore. Bellissime monete di ogni tipologia, molte le rarità e ottime le conservazioni proposte. Vi mostro la moneta Pescata in Ciotola per la quale non ho esitato nemmeno un secondo a prenderla, nonostante il rovescio fosse praticamente liscio, e il diritto un pelino messo meglio. Ma a mio avviso un ritratto inconfondibile e meraviglioso. 3 Grana Gioacchino Murat. ? Voi l'avreste lasciata? Saluti Alberto2 punti

-

Io proverei a cercare tra le monete emesse dalla lega tessala2 punti

-

Come prima cosa, mi sembra doveroso presentarvi la moneta in oggetto, si tratta di un 50 centavos coniato nel 1947 dalla zecca di San Francisco, prima emissione numismatica delle Filippine in seguito all'indipendenza ottenuta dagli USA nel 1946. La moneta presenta le medesime caratteristiche metriche delle monete coniate dagli USA durante il precedente periodo del Commonwealth delle Filippine, ovvero 10 grammi in argento '750, per 27,50 mm di diametro. La tiratura è limitata a 200.000 esemplari, teoricamente non emessi per la normale circolazione, anche se molti esemplari in realtà circolarono. - Al Diritto abbiamo il busto in uniforme del Generale volto a destra, che intervalla la scritta "Gen. Douglas MacArthur" disposta su due righe; sotto il collo la data oggetto di commemorazione "Oct 20 1944" e, tutto intorno, la dicitura DEFENDER AND LIBERATOR OF THE PHILIPPINES; - Al Rovescio troviamo, al centro, lo stemma nazionale delle Filippine con ai lati due rose, in alto l'indicazione dell'autorità emittente, in esergo il millesimo, il segno di zecca ed il valore; Aggiungo che venne contemporaneamente emesso anche il taglio da 1 Peso in argento, con il medesimo design. La cosa che mi ha sempre colpito di questa tipologia è il fatto che, una commemorazione di tale importanza, fu fatta con il Generale MacArthur ancora in vita e pienamente operativo, tanto che di lì a pochi anni, come vedremo, sarà tra i protagonisti della Guerra di Corea. I vostri commenti sono come sempre graditi..2 punti

-

Complimenti Alberto...io ho cominciato ad appassionarmi a questa monetazione partendo proprio dai 2 grani, è stato amore a prima vista per l'iconografia...il tuo è un 2 grani con al dritto la legenda "aperta" (tra il punto della data e la x di rex c'è spazio), ci sono pure con legenda chiusa, e di recente ne ho trovato uno ancora più spaziato in cui la punta del collo di Ferdinando entra praticamente nella legenda (lo posterò a tempo debito). Al rovescio il valore in lettere e cifre normali, c'è pure invece quello con il valore con lettere e cifre piccole...e poi come fa notare @demonetis, è ribattuto come capita spesso (è quasi più difficile trovarli non ribattuti) su una moneta austriaca da 6 kreutzer 1800...complimenti ancora per il tuo primo pezzetto...spero c'è ne saranno molti altri. Saluti2 punti

-

- TAGLIO : 2 commemorativo - STATO : Germania (Deutschland) - ANNO : 2017 - Data di Emissione : 3 febbraio - Scultore : // - Incisore : Frantisek Chochola - TEMA : Renania – Palatinato (Rheinland – Pfalz) serie «Stati federali» (Bundesländer) - Tiratura : 30.613.000 (Divisionale FDC: 31.000 / Divisionale FS: 27.000 / Folder FDC : 34.000 / Folder FS : 41.000) - Diametro: 25,75 mm - Peso: 8,50 gr - Spessore: 2,20 mm - Zecche: Berlino (A) ; Monaco (D) ; Stoccarda (F) ; Karlsruhe (G) ; Amburgo (J) - Zecca della moneta postata : Amburgo (J) La Porta Nigra è sicuramente la porta più grande e meglio conservata risalente all’epoca romana, situata al nord delle Alpi. Costruita in occasione della costruzione ad Augusta Treverorum (Treviri – in tedesco: Trier) fra il 170 ed il 180 d.C. , anche se per altri studiosi l’edificazione risalirebbe in una data compresa fra il 180 ed il 200 d.C. . La Porta Nigra è sita in una zona accanto al fiume Mosella, dove prima dei Romani viveva la tribù gallica dei Treveri della Gallia Belgica. Essa era la porta d’entrata nord della città, come la Porta Alba era al sud e la Porta Inclyta ad ovest. Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, la Porta Nigra divenne anche una chiesa, ed in essa visse come eremita il monaco Simeon. Essa servì come chiesa sino al 1802, quando, assieme ad altre chiese, venne chiusa per ordine di Napoleone Bonaparte. Dal 1986 fa parte del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. La Porta Nigra e la sua città (Trier) fanno parte di uno dei sedici stati federati tedeschi: la Rheinland – Pfalz. Questo stato, situato ad ovest e confinante con la Francia, venne istituito nel 1946 dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Faceva parte del Palatinato Renano, nato nel 1085 con Enrico II di Laach e decaduto nel 1803. Il suo capoluogo è Mainz ed ha poco più di 4 milioni di abitanti. La sua è una economia fiorente dove spiccano le industrie chimiche, farmaceutiche ed automobilistiche, nonché commercio, turismo, viticultura e agricoltura. I vini di questa terra sono molto rinomati, come rinomata è la "Deutsche Weinstraße" , ovvero “la strada tedesca del vino”, lunga 85 Km e dove in estate si tengono diverse feste legate appunto al vino. Le sue maggiori mete, siano esse città e non, sono principalmente: Mainz (Magonza), Trier (Treviri), Koblenz (Coblenza), il Castello di Eltz, Speyer (Spira) e i castelli della Valle del Reno.2 punti

-

Tutti ben sanno quanto diventano insopportabili le donne quando si mettono in testa delle cose e vogliono avere sempre ragione e non smettono fino a quando esausti, gli interpellati, fanno il segno di approvazione con uno sconsolato movimento della testa. Prokyrator_83 sul messaggio pagina 19 scrive di essere certo che il peso delle monete da 10 e 20 centesimi sia uguale a quelle emesse nello stesso periodo. La classica risposta di chi crede che non sia nessassario completare quello che va fatto e se proprio lo vuoi sapere prendi una tua moneta e pesatela. Se non corrisponde, anche di poco, va bene lo stesso. FFF nel messaggio pagina 16 scrive che le presentazioni gli sembrano ben fatte dimenticando che delle monete citate sono state presentate solo una faccia (che l’altro lato sia liscio?) rimarcando che manca il peso, segnalando che Prokyrator_83 la bilancia per pesare le monete ce l’ha. In natura, quando leggo e ascolto, nella mia testolina scatta un qualcosa che risolve l’interrogazione con rapidità. È la seconda parola che tutti i bambini dicono dopo la canonica “mamma”: perchè, perchè, perchè... ottenendo sempre la risposta. Signori, qui non stiamo parlando di identificazione ma di cosa dobbiamo identificare non avendo ricevuto neppure il minimo richiesto. Oltre alla foto, sulla prima pagina di ogni richiesta di identificazione sta scritto (e da compilare) peso, diametro, materiale presunto. È una richiesta ovvia e doverosa da fare. Chi non è in grado rinunci alla identificazione. Sicuramente ho peggiorato l’opinione che i lamonetiani hanno verso di me. Vi assicuro che non tutte le donne non sono così. Siate clementi. Purtoppo, per natura e preparazione alla vita, lavoro e affronto il tutto con le regole della Analisi e Sintesi. E le cose incomplete o imperfette vengono cestinate al volo, senza esitazione. Non so se nella numismatica funziona, nella vita sì.2 punti

-

Dopo,esattamente,venti anni dall'inizio della mia collezione di medaglie papali moderne in argento(1800-1967),dichiaro ufficialmente terminata la raccolta,dopo l'entrata di questo rarissimo pezzo:l'anno I di Pontificato di Pio VII,medaglia che si vede veramente di rado con aggiudicazioni proibitive.Per me,è andata di lusso...1 punto

-

E' da notare @gigetto13 che, come nei 2 dettagli da mosaici che ho postato, così come nel sarcofago, la figura sul delfino è alata e lo guida con le redini .1 punto

-

il punto è che c'è restauro e restauro. un restauro museale, fatto oggi, ha dei criteri ed un etica che dovrebbe essere garantita...trattando la moneta come oggetto di storia e archeologia. un restauro privato può, o potrebbe prescindere da questa logica... vi pongo un quesito... prendiamo un'auto storica, e sottoponiamola a restauro.... cambiamo i pezzi, togliamo le parti arrugginite di carrozzeria, riverniciamo, cambiamo gli inserti in legno...... qual'è il punto in cui quella macchina non è più storica, ma solo un insieme di pezzi attaccati ad un telaio con il "numero giusto" quand'è che il restauro toglie la storia della moneta? quel foro, è parte della storia della moneta.... parte della storia archeologica della moneta, magari di un suo riuso antico (non vado oltre per non annoiare) io vedo il restauro come una cosa che non mi scandalizza solo se è "conservativo" .... potrei fare l'esempio della macchina anche per il restauro dei mobili.... quante ante puoi cambiare prima che il mobile non sia più quello antico? saluti Alain1 punto

-

Non solo il pizzetto, qui si è consumato tutto ! Da riporre nella solita scatoletta cimiteriale, con eventuali altri relitti : speriamo pochi !1 punto

-

1 punto

-

Molto piacevole e pur essendo particolarmente approfondito il tema, comunque alla portata di tutti. I trenta denari e alcune reliquie relative alla passione. Qualche ripetizione funzionale alla lettura per tutti Per chi ama la numismatica, la storia, ma anche semplicemente le curiosità1 punto

-

1 punto

-

Questa è una caratteristica comune delle monetazioni preunitarie. Varie zecche hanno una rosa di difetti di coniazione che spaziano da quelle sul tondello a quelle del conio. Non seguo pedissequamente questa coniazione, per cui mi limito ad un confronto da profano con le foto che ha postato il buon Michele per confronto. Il peso è molto calante e potrebbe essere un ottimo indicatore, ma non so se potrebbe rientrare nella regolare variabilità di peso di queste monete. Vediamo se interviene qualcuno che potrebbe aiutarci In ogni caso, per rispondere alla tua ultima domanda, l'acquisto di un falso coevo per me è sempre un ottimo acquisto.1 punto

-

Grazie per la partecipazione. Mi aspettavo una certa "scissione" in più scuole di pensiero. Sono più che altro sorpreso nel constatare come sia più ben accetta la moneta con ancora l'appiccagnolo al suo posto. Non so perché ma avevo la convinzione, a quanto pare errata, che la cosa fosse addirittura peggiorativa. Personalmente, non avendo mai avuto ancora a che fare con monete appiccagnolate/ex, non ho ancora ben deciso come inquadrarle e come considerarle, da qui l'idea di voler comprendere come in via generale si orientino gli altri collezionisti che magari lo sono da decenni, diversamente da me, pur sapendo bene come siano questioni, queste, fortemente soggettive. Ammetto che non di rado mi fa gola vedere una moneta in buone condizioni, divenire "avvicinabile" perché magari reca una riparazione di 2/3 mm lungo il bordo, poi essendo un amante dei grossi moduli, il difetto in questione appare ancor più modesto, se confrontato con le dimensioni della moneta stessa. Sono per me, quei classici dilemmi per i quali da un lato vien da pensare che poco importa, tanto è pur sempre quella moneta, che magari ha i suoi bei 300, 400 anni sul groppone ed è giusto che abbia su di sé le cicatrici della sua lunga vita, è pur sempre LEI e merita che per alcuni decenni, qualcun altro se ne prenda cura e le faccia da custode. Dall'altro rimane un po' quella fastidiosa sensazione di sassolino nella scarpa, quella consapevolezza che, per quanto discreta alla vista, quella manomissione c'è e lì rimane.1 punto

-

1 punto

-

No, dai! non dire così!? Qui si discute pacatamente nel rispetto delle opinioni di tutti, nessuno escluso. Anche io, come te, ho fatto le mie considerazioni sul caso. Se qualcuno poi può aiutarci a risolvere l'arcano, ben venga, no? A me e' venuto in mente gpittini, ma sicuramente ci saranno anche altri. E' il bello del forum: il confronto. Buona domenica e a rileggerci. Stilicho1 punto

-

1 punto

-

Ciao, assomiglia ad un Obolo Savoia di Carlo I https://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-CA1/1 Attendi pareri più autorevoli comunque.1 punto

-

Ciao Sandokan, figurati siamo qui tutti per imparare e la scritta poteva trarre in inganno facilmente Anche io abito a Bologna comunque1 punto

-

1 punto

-

Per me non è la stessa moneta, a parte alcuni dettagli che non trovano riscontro come quelli precedentemente citati, anche il tondello in alcuni punti non mi sembra il medesimo.1 punto

-

1 punto

-

È un semisse pegaso/pegaso della serie fusa Apollo/Apollo di emissione laziale. La V è stata impressa dopo la relalizzazione.1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

C'è una somiglianza su certi dettagli ma non dappertutto c'è anche un'usura che non è la stessa secondo me.1 punto

-

1 punto

-

Sarebbe anche il caso di chiarire da parte di Noen il perché del "celo", non costa poi molto scrivere "ce l'ho"......1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

AVresti potuto aggiungere, "come fanno praticamente tutti gli eshop, da quelli che vendono ciabatte a quelli che vendono elettrodomestici"1 punto

-

Buongiorno a tutti, Non so a voi ma a me il fatto di averle riunite dopo più di 170 anni è una cosa che mi piace assai1 punto

-

Ovvero, come far impazzire i collezionisti e fargli passare la voglia di questo tipo di prodotti (e di collezionare in generale)... ?1 punto

-

Buonasera Beppe, la tua Piastra 1840 è il tipo normale. Altra differenza nel dritto è la diversa dimensione dei numeri della data. Nella variante rara le cifre sono più grandi.1 punto

-

Ciao a tutti, vorrei partecipare anch'io a questa bella discussione Taglio: 2€ commemorativo Stato: Francia Anno: 2017 Tema: 100° anniversario della morte di Auguste Rodin Data di emissione: gennaio 2017 Tiratura: 10.000.000 La moneta l'ho trovata in circolazione e l'ho conservata, ora può avere il suo momento di notorietà Auguste Rodin Gli studi e gli inizi Auguste Rodin nacque a Parigi il 12 novembre del 1840, in una famiglia della classe lavoratrice parigina; la sua istruzione fu in gran parte da autodidatta, e iniziò a disegnare all’ età di dieci anni. Tra i 14 e i 17 anni Rodin frequentò la Petite École, una scuola specializzata nelle arti e nella matematica, dove studiò disegno e pittura. Nel 1857, dopo alcuni tentativi di ammissione alla École des beaux-arts, rimasti però senza successo, Rodin iniziò a lavorare come artigiano decoratore, producendo oggetti decorativi e elementi architettonici ornamentali. A seguito della morte della sorella, avvenuta nel 1862, Rodin passò un breve periodo presso l’ordine religioso della Congregazione del Santissimo Sacramento, per poi riprendere il suo lavoro di decoratore. Nel 1864 Rodin iniziò a convivere con Rose Beuret, con la quale sarebbe rimasto per il resto della vita e dalla quale nel 1866 ebbe un figlio. Sempre nel 1864 Rodin presentò la sua prima scultura a una mostra ed entrò a far parte dello studio di Albert-Ernest Carrier-Belleuse, un produttore di successo di oggetti d’arte su larga scala. Rodin lavorò come suo primo assistente fino al 1870, progettando decorazioni per soffitti e scalinate e abbellimenti per portoni. Con lo scoppio della guerra franco-prussiana Rodin fu chiamato a prendere servizio nella Guardia nazionale, ma la ferma fu breve a causa della sua miopia. Carrier-Belleuse gli propose di raggiungerlo in Belgio, dove avrebbero potuto lavorare decorando la Borsa di Bruxelles. Rodin vi restò sei anni: questo fu un periodo fondamentale per la sua vita, dato che ebbe l’occasione di esporre alcune sue opere. Nel 1875 visitò per due mesi l’Italia, dove fu attratto dalle opere di Donatello e Michelangelo, che ebbero un profondo effetto sulla sua traiettoria artistica, infatti in seguito affermò: “È stato Michelangelo a liberarmi dalla scultura accademica”. Tornato in Belgio, completo il lavoro su “L’età del bronzo”, una figura maschile a grandezza naturale che da una parte attirò l’attenzione su Rodin, ma dall’ altra gli valse addirittura l’accusa di falso, cioè di non aver scolpito ma di aver realizzato un calco di un modello vivo. L’affermazione e il successo Rodin e Rose Beuret tornarono a Parigi nel 1877, dove l’artista si guadagnava da vivere collaborando con scultori più affermati alla realizzazione di commissioni pubbliche. Nel tempo libero lavorava a degli studi che l’avrebbero portato alla realizzazione della sua successiva opera di rilievo, “San Giovanni Battista”. Nel 1880, Carrier-Belleuse, diventato nel frattempo direttore artistico della fabbrica nazionale di porcellana di Sèvres, offrì a Rodin un impiego a tempo parziale come designer. Rodin accettò, dedicandosi così alla progettazione di vasi e soprammobili, che contribuirono a far diventare la fabbrica famosa in tutta Europa. La comunità artistica apprezzò questo suo tipo di lavoro e Rodin fu invitato a varie edizioni del Salon di Parigi, in una delle quali conobbe lo statista francese Léon Gambetta. Rimasto favorevolmente colpito dallo scultore, Gambetta ne parlò a diversi ministri, tra i quali il sottosegretario del ministero delle belle arti Edmund Turquet, che infine incontrò a sua volta Rodin. Il contatto con Turquet si rivelò fruttuoso: grazie a lui ,infatti, sempre nel 1880 Rodin vinse una commissione per creare il portale di un museo dedicato alle arti decorative che si intendeva allestire. Rodin dedicò buona parte dei successivi quarant'anni alla sua minuziosa “Porta dell'Inferno”, vincendo nel frattempo altri incarichi pubblici. La “Porta dell’Inferno” rimase però incompiuta perché alla fine il museo non fu mai costruito. Molte delle figure presenti sul portale diventarono delle sculture singole, tra cui “Il pensatore” e “Il bacio”. Insieme alla commissione per il portale gli fu assegnato gratuitamente uno studio, che gli garantì un nuovo livello di indipendenza artistica. Presto smise di lavorare per la fabbrica di porcellana riuscendo a mantenersi grazie a commissioni da parte di privati. Dopo la scissione dalla Société des Artistes Français con la creazione della Société Nationale des Beaux-Arts nel 1890, Rodin ne divenne il vicepresidente. Un'importante occasione per Rodin fu l'esposizione internazionale di Chicago del 1893. La curatrice d'arte Sarah Tyson Hallowell, infatti, si era recata a Parigi per raccogliere espositori per un grande ciclo di esposizioni a Chicago. La Hallowell propose così a Rodin di inviare una selezione di sue opere che sarebbero state esposte come parte di una collezione americana. Rodin inviò “Cupido e Psiche”, “Sfinge” ed “Andromeda”, che rappresentavano, tutte, dei corpi nudi, che provocarono un grande scandalo e alla fine, vennero nascoste dietro dei teli e mostrate solo dietro una speciale autorizzazione. Le opere che aveva inviato alla Hallowell non ebbero compratori, finché lei non mostrò le opere nascoste al finanziere Charles Yerkes, che acquistò due grandi riproduzioni in marmo per la sua dimora di Chicago: Yerkes fu, probabilmente, il primo statunitense a possedere una scultura di Rodin. Altri collezionisti si unirono all'interesse per le sue opere Per dimostrare il suo apprezzamento per il suo interesse ei suoi sforzi, Rodin raffigurò la Hallowell con un'opera in bronzo, una in marmo ed una in terracotta. Quando la Hallowell si trasferì a Parigi, continuarono la loro amicizia fino agli ultimi giorni di Rodin. Alla soglia del 1900, la reputazione artistica di Rodin era pienamente affermata e ricevette la consacrazione da un'esposizione inserita nell'Exposition Universelle di Parigi del 1900, dove ricevette le richieste di ritratto da parte di importanti personalità internazionali. La crescita della sua fama gli fece guadagnare anche molti importanti seguaci, tra cui il poeta tedesco Rainer Maria Rilke, e gli scrittori Octave Mirbeau, Joris-Karl Huysmans, ed Oscar Wilde. In quegli anni, Rodin iniziò a visitare regolarmente la Gran Bretagna: la sua prima visita risaliva infatti al 1881, dove grazie al suo amico artista Alphonse Legros, fu presentato al poeta William Ernest Henley, che divenne un entusiastico promotore delle opere di Rodin in Gran Bretagna. Nel 1903, Rodin fu eletto presidente della International Society of Painters, Sculptors, and Engravers di Londra, sostituendo il suo predecessore James Abbott McNeill Whistler. Nel 1908 Rodin si trasferì in centro a Parigi, affittando il piano nobile dell'Hôtel Biron. Gli ultimi anni Dopo una relazione durata 53 anni, Rodin sposò Rose Beuret il 29 gennaio 1917, la quale morì due settimane dopo, il 16 febbraio. Rodin si ammalò a sua volta di influenza il gennaio di quello stesso anno; non riuscì più a riprendersi e il 16 novembre il suo dottore definiva le sue condizioni ''gravi'' per la diffusa congestione polmonare. L'artista morì il giorno seguente, a 77 anni, nella sua villa di Meudon, Île-de-France, non lontano da Parigi. Una fusione de “Il Pensatore” fu posta vicino alla sua tomba a Meudon: era volontà di Rodin che la statua fungesse da sua lapide ed epitaffio. Rodin lasciò il suo studio e i diritti di fusione delle sue opere allo stato francese. Le sue opere sono attualmente presenti in molte collezioni e luoghi pubblici. Il Musée Rodin, fondato nel 1916 e aperto nel 1919 presso l'Hôtel Biron, dove Rodin era vissuto, contiene la più grande collezione delle sue opere, con più di 6.000 sculture e 7.000 opere grafiche. Firma di Rodin su "Il Pensatore" Il Pensatore Inizialmente chiamata “Il poeta”, la statua faceva parte di una porta monumentale in bronzo commissionata a Rodin come porta d'ingresso del Musée des Arts Décoratifs a Parigi, che come detto non venne mai realizzato. Rodin decise di raffigurare un tema a lui caro, l'universo dantesco della Divina Commedia: ogni figura da lui ideata rappresentava uno dei personaggi principali del poema. Il pensatore doveva raffigurare Dante davanti alle porte dell'Inferno, mentre medita sul suo grande poema. La statua è nuda, poiché Rodin voleva una figura eroica di stampo michelangiolesco, per rappresentare insieme intelletto e poesia. Dato che il progetto del Musée des Arts Décoratifs era rimasto incompiuto, la figura si "stacca" dall'opera e assume una nuova immagine e portata simbolica più universale: da Dante si trasforma in un Pensatore moderno, il simbolo dell'essere umano nudo, che medita sul suo destino. Rodin eseguì una prima versione dell'opera in gesso attorno al 1880. Il primo bronzo monumentale fu fuso nel 1902, ma non venne presentato al pubblico prima del 1904. Divenne proprietà della città di Parigi e fu collocato di fronte al Panthéon nel 1906. Nel 1922, tuttavia, fu trasferito all'Hôtel Biron, trasformato nel Musée Rodin. Un saluto e buona domenica1 punto

-

2 euro commemorativo 70 anno della costituzione italiana 1948 - 2018 Approvata dall'assemblea costituente il 22 dicembre 1947 entrò in vigore il primo Gennaio dell'anno successivo. Dopo la fine della 2 Guerra mondiale fu indetto un referendum che portava a scegliere tra la monarchia e la Repubblica, con il 54% dei voti fu scelta la seconda contemporaneamente al referendum i cittadini furono chiamati a scegliere l'assemblea costituente. A dominare furono 3 grandi partiti "democrazia Cristiana" "partito socialista" e "partito comunista italiano" Appena eletta l'assemblea nominò al suo interno una commissione composta da 75 membri, che a sua volta si divise in tre sezioni. "DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI" "ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO" "RAPPORTI ECONOMICI E SOCIALI". l'Obiettivo della commissione per detta di Giorgio la Pira era quello di distinguere la carta costituzionale italiana da quella di tipo Individualista alla occidentale e da quella statalista di tipo "hegeliano". Riferi la Pira che: """ si pensò di differenziarla nel principio che "per il pieno sviluppo della persona umana, a cui la nostra Costituzione doveva tendere, era necessario non soltanto affermare i diritti individuali, non soltanto affermare i diritti sociali, ma affermare anche l'esistenza dei diritti delle comunità intermedie che vanno dalla famiglia sino alla comunità internazionale""". La costituzione era composta da 139 Articoli e i relativi commi (5 articoli abrogati nel corso della storia) più 18 transitorie e finali, suddivisa in 4 sezioni 1)PRINCIPI FONDAMENTALI 2)DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 3)ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 4)DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Passando alla moneta nel rovescio vediamo il capo dello stato Enrico De Nicola nell'atto della firma della Costituzione il 27 Dicembre 1947 al suo fianco a sinistra Alcide de Gasperi (presidente del consiglio) e Umberto Terracini (presidente della costituente) in basso la famosa frase detta da De Nicola a De Gasperi poco prima della firma """L'ho letta attentamente possiamo firmarla CON SICURA COSCIENZA"" coniata in 4.000.000 di pezzi ricorda a tutti una famosa frase di Pertini "MEGLIO LA PEGGIORE DELLE DEMOCRAZIE CHE LA MIGLIORE DELLE DITTATURE" Inserire altri media1 punto

-

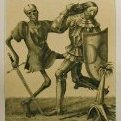

Ti ho preparato questo bel regalino, dedicato a tutti gli amanti dei tondelli... 2 Euro Commemorativo "Anno Europeo del Patrimonio Culturale" Questa moneta viene emessa dallo Stato della Città del Vaticano il 01/06/2018 per commemorare il 2018 l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale, iniziativa annunciata dall'Unione Europea nel 2017 e lanciata il 31/01/2018, a cui partecipano i 28 Stati Membri. Autore del soggetto Daniela Longo, incisore Claudia Momoni, in questa emissione viene rappresentato il "Gruppo Scultoreo del Laocoonte", scultura in marmo conservata nel Museo Pio-Clementino dei Musei Vaticani. E' stata emessa per un totale di 101.000 pezzi, di cui 76.000 in Folder FDC, 15.000 in Busta Filatelico Numismatica e 10.000 in Cofanetto Fondo Specchio. Anno Europeo del Patrimonio Culturale L'obiettivo dell'Anno europeo del patrimonio culturale è quello di incoraggiare il maggior numero di persone a scoprire e lasciarsi coinvolgere dal patrimonio culturale dell'Europa e rafforzare il senso di appartenenza a un comune spazio europeo. Il motto dell’anno è: "Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro". L’Anno vedrà svolgersi una serie di iniziative e di manifestazioni in tutta Europa per consentire ai cittadini di avvicinarsi e conoscere più a fondo il loro patrimonio culturale. Il patrimonio culturale plasma la nostra identità e la nostra vita quotidiana. Ci circonda nelle città e nei borghi d’Europa, quando siamo immersi nei paesaggi naturali o ci troviamo nei siti archeologici. Non si tratta soltanto di letteratura, arte e oggetti, ma anche dell'artigianato appreso dai nostri progenitori, delle storie che raccontiamo ai nostri figli, del cibo che gustiamo in compagnia e dei film che guardiamo per riconoscere noi stessi. Perché il Patrimonio Culturale ? Il patrimonio culturale ha un valore universale per ciascuno di noi, per le comunità e le società. È importante conservarlo e trasmetterlo alle generazioni future. Si può pensare al patrimonio come a "un qualcosa del passato" o di statico, ma in realtà si sviluppa attraverso il nostro modo di rapportarci ad esso. Per di più, il nostro patrimonio culturale ha un ruolo importante da svolgere nella costruzione del futuro dell’Europa. Questa è una delle ragioni per cui vogliamo raggiungere i giovani, in particolare durante l’Anno europeo. Il patrimonio culturale si presenta in varie forme: tangibile - ad esempio edifici, monumenti, artefatti, abbigliamento, opere d’arte, libri, macchine, città storiche, siti archeologici intangibile - pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, competenze, e i relativi strumenti, oggetti e spazi culturali, cui le persone attribuiscono valore. Ciò comprende la lingua e le tradizioni orali, le arti dello spettacolo, le pratiche sociali e l’artigianato tradizionale natural - paesaggi, flora e fauna digitale - risorse create in forma digitale (ad esempio opere d’arte digitali e animazione) o che sono state digitalizzate in modo da garantirne la conservazione (testi, immagini, video, registrazioni). Prendendoci cura del nostro patrimonio culturale, possiamo scoprire la nostra diversità e avviare un dialogo interculturale su ciò che abbiamo in comune. Quale modo migliore per arricchire le nostre vite se non interagendo con qualcosa di così fondamentale per la nostra identità? Il patrimonio culturale non dovrebbe essere lasciato al declino, al deterioramento e alla distruzione. Per questo motivo, nel 2018, cercheremo i modi per celebrarlo e conservarlo. Cosa accade nel 2018 ? L’Anno europeo appartiene a tutti, affinché ognuno possa sperimentare, apprezzare e godere del patrimonio culturale. Tutti sono invitati a partecipare alle migliaia di attività che si svolgeranno in tutta Europa per far sentire le persone più strettamente coinvolte con il patrimonio culturale. Ogni Stato membro ha nominato un coordinatore nazionale per attuare l’Anno e coordinare gli eventi e i progetti a livello locale, regionale e nazionale. Le principali parti interessate del settore culturale, come pure le organizzazioni della società civile, sono strettamente coinvolti nelle attività dell'Anno europeo. A livello europeo, tutte le istituzioni dell’Unione europea sono impegnati a rendere l’Anno un successo. La Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, otre al Comitato europeo delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo organizzeranno eventi per celebrare l'Anno e inaugurare attività incentrate sul patrimonio culturale. Inoltre, l'UE finanzierà progetti a sostegno del patrimonio culturale. Un apposito invito a presentare progetti di cooperazione relativi all’Anno è stato pubblicato nell’ambito del programma "Europa creativa". Numerose altre opportunità saranno disponibili nel quadro dei programmi dell'UE Erasmus+, Europa per i cittadini, Orizzonte 2020 e altri ancora. Per far sì che i nostri sforzi lascino un’impronta oltre il 2018, la Commissione, in collaborazione con il Consiglio d’Europa, l’UNESCO e gli altri partner, gestirà dieci progetti a lungo termine. Questi comprenderanno le attività con le scuole, la ricerca su soluzioni innovative per riutilizzare gli edifici appartenenti al patrimonio culturale o per contrastare il traffico illecito di beni culturali. L’obiettivo è stimolare un cambiamento reale nel nostro modo di fruire, tutelare e promuovere il patrimonio culturale, facendo sì che l’Anno europeo crei benefici per i cittadini a lungo termine. Gruppo Scultoreo del Laocoonte Descrizione e Stile Il gruppo statuario raffigura la fine di Laocoonte e dei suoi due figli Antifante e Timbreo mentre sono stritolati da due serpenti marini, come narrato nel ciclo epico della guerra di Troia, ripreso successivamente nell'Eneide da Virgilio, in cui è descritto l'episodio della vendetta di Atena, che desiderava la vittoria degli Achèi, sul sacerdote troiano di Apollo, che cercò di opporsi all'ingresso del cavallo di Troia nella città. La sua posa è instabile perché nel tentativo di liberarsi dalla stretta dei serpenti Laocoonte richiama tutta la sua forza, manifestando con la più alta intensità drammatica la sua sofferenza fisica e spirituale. I suoi arti e il suo corpo assumono una posa pluridirezionale e in torsione, che si slancia nello spazio. L'espressione dolorosa del suo viso unita al contesto e la scena danno una resa psicologica caricata, quasi teatrale, come tipico delle opere del "barocco ellenistico". La resa del nudo mostra una consumata abilità, con l'enfatica torsione del busto che sottolinea lo sforzo e la tensione del protagonista. Il volto è tormentato da un'espressione pateticamente corrucciata. Il ritmo concitato si trasmette poi alle figure dei figli. La statua è composta da più parti distinte, mentre Plinio il Vecchio, in effetti, descrisse una scultura ricavata da un unico blocco marmoreo (ex uno lapide). Tale circostanza ha creato sempre molti dubbi di identificazione ed attribuzione. Storia Antica e Datazione Plinio raccontava di aver visto una statua del Laocoonte nella casa dell'imperatore Tito, attribuendola a tre scultori provenienti da Rodi: Agesandro, Atenodoro e Polidoro. Scrive Plinio: «Né poi è di molto la fama della maggior parte, opponendosi alla libertà di certuni fra le opere notevoli la quantità degli artisti, perché non uno riceve la gloria né diversi possono ugualmente essere citati, come nel Laoconte, che è nel palazzo dell'imperatore Tito, opera che è da anteporre a tutte le cose dell'arte sia per la pittura sia per la scultura. Da un solo blocco per decisione di comune accordo i sommi artisti Agesandro, Polidoro e Atenodoro di Rodi fecero lui e i figli e i mirabili intrecci dei serpenti.» (Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, XXXVI, 37) La tradizionale identificazione della statua dei Musei Vaticani con quella descritta da Plinio è ancora generalmente accettata, visto anche che la residenza privata di Tito si doveva trovare proprio sul colle Oppio, dove la statua venne poi ritrovata. Accettata è anche l'attribuzione ai tre artisti rodii, autori anche dei gruppi statuari con storie di Ulisse della grotta di Sperlonga. Varie date sono state proposte per questa statua, oscillanti tra metà del II secolo a.C. alla metà del I secolo d.C.; Bernard Andreae, in alcuni studi, ha ipotizzato che il Laocoonte sia una copia di un originale bronzeo ellenistico, come dimostrerebbero alcuni dati tecnici e stilistici. Sulla parte posteriore della statua si trova infatti del marmo lunense, non utilizzato prima della metà del I secolo a.C., inoltre alcuni dettagli rimandano inequivocabilmente alla fusione a cera persa: ad esempio il mantello che ricade sulla spalla del giovane a destra fino a toccargli il ginocchio deriva quasi certamente da un espediente tecnico necessario a costituire un passaggio per il metallo fuso. Si è ipotizzato che l'originale fosse stato creato a Pergamo, come suggeriscono alcuni confronti stilistici con opere della scuola locale: i pacifici rapporti tra la città dell'Asia minore e Roma erano infatti rafforzati dai miti legati a Troia, dai quali discendevano le leggende di fondazione di entrambe le città. Plinio comunque attesta la presenza a Roma della statua marmorea a metà del I secolo d.C. attribuendola a scultori attivi un secolo prima. Infatti alcune iscrizioni trovate a Lindos, sull'isola di Rodi fanno risalire la presenza a Roma di Agesandro e Atanodoro ad un periodo successivo al 42 a.C., ed in questo modo la data più probabile per la creazione del Laocoonte deve essere compresa tra il 40 ed il 20 a.C., per una ricca casa patrizia, o più probabilmente per una committenza imperiale (Augusto, Mecenate), anche se il Laocoonte sembra lontano dallo stile neoattico in auge nel periodo. Visto il luogo di ritrovamento è anche possibile che la statua sia appartenuta, per un periodo, a Nerone Il Ritrovamento La statua fu trovata il 14 gennaio del 1506 scavando in una vigna sul colle Oppio di proprietà di Felice de Fredis, nelle vicinanze della Domus Aurea di Nerone: l'epitaffio sulla tomba di Felice de Fredis in Santa Maria in Aracoeli ricorda l'avvenimento. Allo scavo, di grandezza stupefacente secondo le cronache dell'epoca, assistettero di persona, tra gli altri, lo scultore Michelangelo e l'architetto Giuliano da Sangallo. Questi era stato inviato dal papa a valutare il ritrovamento, secondo la testimonianza di Francesco, giovane figlio di Giuliano (che, ormai anziano, ricorda l'episodio in una lettera del 1567). Secondo questa testimonianza fu proprio Giuliano da Sangallo ad identificare i frammenti ancora parzialmente sepolti con la scultura citata da Plinio. Esistono comunque testimonianze coeve che danno la stessa identificazione della scultura appena rinvenuta. La Collocazione al Belvedere La statua fu acquistata subito dopo la scoperta dal papa Giulio II, che era un appassionato classicista, e fu sistemata, in posizione di rilievo, nel cortile ottagonale ("Cortile delle Statue") progettato da Bramante all'interno del complesso del Giardino del Belvedere proprio per accogliere la collezione papale di scultura antica. Tale allestimento è considerato l'atto fondativo dei Musei Vaticani. Da allora il Laocoonte, assieme all'Apollo del Belvedere, costituì il pezzo più importante della collezione, e fu oggetto dell'incessante successione di visite, anche notturne, da parte di curiosi, artisti e viaggiatori. Restauri ed Integrazioni Quando il gruppo scultoreo fu scoperto, benché in buono stato di conservazione, presentava il padre ed il figlio minore entrambi privi del braccio destro. Dopo un primo ripristino, forse eseguito da Baccio Bandinelli (che ne eseguì una delle prime copie, intorno al 1520, oggi agli Uffizi, per Leone X), del braccio del figlio minore e di alcune dita del figlio maggiore, artisti ed esperti discussero su come dovesse essere stata la parte mancante nella raffigurazione del sacerdote troiano. Nonostante alcuni indizi mostrassero che il braccio destro fosse, all'origine, piegato dietro la spalla di Laocoonte, prevalse l'opinione che ipotizzava il braccio esteso in fuori, in un gesto eroico e di forte dinamicità. L'integrazione fu eseguita, probabilmente in terracotta, da Montorsoli ed il restauro ebbe un successo duraturo tanto che Winckelmann, pur consapevole della diversa posizione originaria, si dichiarò favorevole al mantenimento del braccio teso. Intanto, tra il 1725 e il 1727, Agostino Cornacchini eseguì un restauro del gruppo scultoreo che versava in condizioni di degrado. Vennero sostituiti il braccio di terracotta del Laocoonte e quello in marmo del figlio, evidentemente rovinati con altri dall'identica posa. Nel 1906 l’archeologo tedesco Ludwig Pollak rinvenne fortuitamente il braccio destro originario di Laooconte, che si presentava piegato, come Michelangelo aveva immaginato: l’arto fu ricollocato alla spalla da Filippo Magi tra il 1957 ed il 1960, che rimosse tutte le integrazioni non originali, secondo i prìncipi del restauro moderno. Influenza Culturale La scoperta del Laocoonte ebbe enorme risonanza tra gli artisti e gli scultori ed influenzò significativamente l'arte rinascimentale italiana e nel secolo successivo la scultura barocca. Straordinaria fu infatti l'attenzione suscitata dalla statua, e se ne trova traccia nelle numerose lettere degli ambasciatori che la descrivono, nei disegni e nelle incisioni che subito dopo iniziarono a circolare per l'Europa. Il forte dinamismo e la plasticità eroica e tormentata del Laocoonte ispirò numerosi artisti, da Michelangelo a Tiziano, da El Greco ad Andrea del Sarto. Michelangelo ad esempio fu particolarmente impressionato dalla rilevante massa della statua e dal suo aspetto sensuale, in particolare nella rappresentazione delle figure maschili. Molti dei lavori di Michelangelo successivi alla scoperta, come il Tondo Doni, lo Schiavo ribelle e lo Schiavo morente, furono influenzati dal Laocoonte. Molti scultori si esercitarono sul gruppo scultoreo facendone calchi e copie anche a grandezza naturale. Il re di Francia insistette molto per avere la statua dal papa o almeno una sua copia. A tal fine, lo scultore fiorentino Baccio Bandinelli ricevette l'incarico dal cardinale Giulio de' Medici papa Clemente VII Medici, di farne una copia, oggi agli Uffizi. Il re di Francia, però, dovette accontentarsi di inviare, intorno al 1540, lo scultore Francesco Primaticcio a Roma per realizzare un calco al fine di ricavarne una copia in bronzo destinata a Fontainebleau. Un'altra copia si trova nel Gran Palazzo dei Cavalieri di Rodi a Rodi. Una copia in gesso, appartenuta al Mengs, si trova nell'Accademia di belle arti di Roma. Il fascino della scultura coinvolse per secoli artisti ed intellettuali come Gian Lorenzo Bernini, Orfeo Boselli, Winckelmann e Goethe, diventando il fulcro della riflessione settecentesca sulla scultura. La tragica mobilità di questa statua è uno dei temi del saggio Laokoön, di Lessing, uno dei primi classici di critica dell'arte. Buona Cultura a Tutti1 punto

Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00

Lamoneta.it

La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.

Il network

Hai bisogno di aiuto?

.thumb.jpg.8471532b178099dc33c0c96b5cb3fb30.jpg)

.thumb.jpg.a1a5a94449a3252a5e0fc3b3e618ead2.jpg)