Classifica

Contenuti più popolari

Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 09/08/21 in Risposte

-

?? prendine una bellina anche se spendi di più… la moneta la vedi tutte le volte che la tiri fuori… se non ti piace ora non ti piacerà mai e sarai sempre insoddisfatto….il prezzo poi te lo dimentichi…5 punti

-

Il Gazzettino nasce nel 2017, in quattro anni e mezzo abbiamo prodotto 8 numeri più i 2 Speciali sul Convegno della zecca di Milano e il Catalogo delle monete esposte nel Museo dell’Ambrosiana, sono passati 50 autori da giovani a esperti Numismatici, li voglio ringraziare tutti oltre a quelli di questo numero e tutti quelli che hanno collaborato a vario titolo e ci hanno seguito e supportato nel tempo. Il Gazzettino e’ gratuito ed e’ un dono per la comunità numismatica e culturale che apprezza e gradisce in totale volontariato culturale autogestito e autoprodotto. Il vedere formarsi, crescere, svilupparsi e compiersi ogni numero porta veramente grande impegno di ogni tipo ma anche grande soddisfazione con gratifiche interiori e personali enormi per alcuni. E’ un service culturale per la comunità che essendo in volontariato ci permetterà ovviamente di raggiungere solo alcuni materialmente dove saremo e poi nel tempo andrà come tutti i numeri sul nostro sito di Academia.edu e su altri mezzi comunicativi a disposizione di tutti.4 punti

-

3 punti

-

Eccolo fresco fresco di stampa ...sta arrivando il nuovo e ottavo Gazzettino di Quelli del Cordusio cartaceo a colori con ben 18 articoli... Ecco intanto la copertina ...2 punti

-

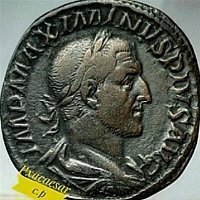

Marco Aurelio Probo Marco Aurelio Probo conosciuto anche come Probo (in latino Marcus Aurelius Probus, nato a Sirmio il 19 agosto 232 e morto a Sirmio nel 282) è stato un imperatore romano dal 276 fino alla sua morte. Divenuto tribuno militare all'età di 20 anni, si racconta che durante l'impero di Valeriano (tra il 254 ed il 258) combatté una guerra contro i Sarmati Iazigi che si trovavano di fronte ai confini della Pannonia inferiore, e spintosi oltre il Danubio, aveva compiuto molti atti di valore. "Dinanzi all'esercito adunato, gli furono donate quattro aste senza cuspide pubblicamente, due corone vallari, una corona civica, quattro vessilli senza fregi, due braccialetti d'oro, una collana d'oro ed una coppa sacrificale di cinque libbre. In questo stesso periodo liberò dalle mani dei Quadi [ndr. che si trovavano di fronte alla fortezza legionaria di Brigetio] il giovane nobile Valerio Flaccino, imparentato con Valeriano. Per questo motivo lo stesso Valeriano gli conferì la corona civica." (Historia Augusta, Probo, 5.1-2) Al momento dell'acclamazione imperiale, dopo aver avuto una gloriosa carriera, ricopriva un alto incarico in Oriente (forse come praefectus legionis). Probo è uno dei cosiddetti "imperatori illirici" (spesso di origine plebea e nativa, che in virtù della riforma di Gallieno, la quale abolì le cariche senatoriali, assursero ai gradi più alti dell'esercito e dell'impero) espressi direttamente dal consenso delle legioni. Egli cercò con tutte le sue forze di sanare la situazione di decadenza dei suoi tempi e difese l'impero dalle sempre più frequenti invasioni d'oltre confine. Regnò poco, come quasi tutti gli imperatori di questo periodo, dal 276 al 282. Pur rimanendo un tipico esempio dell'assolutismo imperiale dell'epoca, cercò di mitigare i rapporti con il Senato, lasciando a quest'assemblea una qualche parvenza decisionale. Quando nel 276 fu proclamato dalle sue legioni imperatore contro Floriano (che fu sconfitto, a detta di Zosimo, per il diffondersi della pestilenza nel suo esercito), ricopriva un incarico in Oriente. Dopo aver vendicato la morte dei predecessori Aureliano e Tacito, intraprese nel 277 una campagna in Asia Minore contro i goti, assumendo il titolo di Gothicus maximus. Dopodiché, spostandosi in Gallia con l'esercito, sconfisse i germani ivi penetrati, respingendoli oltre il fiume Neckar e mettendo in sicurezza il settore renano, dove strinse un foedus con le popolazioni stanziate negli Agri decumates. Respinse anche i burgundi e i vandali che avevano invaso la Rezia (molti di questi, fatti prigionieri, li trasferì in Britannia), mettendo in sicurezza il limes danubiano e assegnandosi nel 278 il titolo di Germanicus maximus. Probo avviò un processo di più fitto inserimento dei peregrini nell'esercito, consentendo arruolamenti in massa di truppe tra i barbari e autorizzando il loro accesso agli incarichi civili. A conferma, se non di una accentuazione del ruolo dei barbari, almeno di un'altra considerazione del loro apporto, una lettera spedita dall'imperatore al Senato così precisava la questione: "Ormai tutti i barbari arano per voi, sono al servizio e combattono contro le tribù dell'interno [...]. Le terre di Gallia sono arate dai buoi dei barbari, i gioghi catturati offrono il collo ai nostri agricoltori; le greggi di diversi popoli pascolano per nutrire noi, i cavalli si incrociano con i nostri, i granai sono pieni di frumento barbarico." (Historia Augusta, Probus, 15) Oltre che ad arginare le sempre più frequenti scorrerie ed invasioni di popoli e tribù, Probo dovette occuparsi anche di coloro che, a vario titolo, vollero contendergli il titolo imperiale. L'imperatore infatti non volle mai nominare un co-reggente, a costo di intraprendere lunghi e dispendiosi viaggi in lungo e in largo per l'impero. Nel 280 Giulio Saturnino, governatore della Syria, fu proclamato imperatore dai soldati. Morì assediato dai fedeli di Probo, ad Apamea. Nello stesso anno Proculo, un militare di nobili origini, nominato imperatore dai suoi uomini fu eliminato da Probo. Sempre nel 280 un altro militare, Bonoso, si proclamò imperatore a Colonia, fu combattuto e ucciso da Probo. Ristabilita una certa tranquillità nell'impero, Probo si accinse a risolvere il problema del peso economico dell'esercito sulle sfinite casse imperiali e si dedicò alle questioni interne. Perseguendo una politica di accomodamento col ceto aristocratico di Roma (della quale portò a termine la cinta muraria iniziata da Aureliano), tentò dapprima di aumentare la presenza umana in alcuni territori che si erano spopolati in conseguenza dei continui conflitti, stanziando coloni barbari (bastarni, gepidi, grautungi e vandali) con lo scopo di farne, in futuro, nuovi contribuenti per il fisco. Poi, ordinò che alle legioni fossero imposte corvée al di fuori dell'impegno bellico (soprattutto in agricoltura e nell'edificazione di opere pubbliche). Fu Probo a rilanciare la coltivazione della vite, specialmente in Gallia e Pannonia, dopo che era stata proibita sotto Domiziano per evitare carestie. L'aver gravato di eccessive incombenze le legioni incentivò forse le truppe alla ribellione. Le milizie di stanza a Sirmio infatti, che erano impegnate in un'opera di prosciugamento delle circostanti paludi, si unirono ad una rivolta militare delle truppe della Rezia capitanate da Marco Aurelio Caro (prefetto del pretorio che aveva ottenuto un comando speciale sulla porzione occidentale pochi mesi prima) ed eliminarono Probo che, in quel momento, si trovava proprio a Sirmio. Pare che stesse apprestando i preparativi di una spedizione contro la Persia sasanide. (Liberamente tratto da Wikipedia) Valore nominale: Antoniniano Zecca: Roma Officina: 3 Anno: 281 Diritto: . PROBVS P F AVG (Probus Pius Felix Augustus) . Busto consolare, radiato a sinistra visto di 3/4 di fronte, tiene nella mano destra lo scipio (scettro) sormontato da un'aquila. Rovescio: . SOLI INVICTO (Soli Invicto) . Il Sol radiato in una quadriga galoppante a sinistra, tiene un globo nella mano sinistra e una frusta nella destra Campo: Esergo: R lampo gamma Conservazione: spl Rarita': Comune Metallo: Billone Peso: 3.46 gr Diametro: 22.50 mm Riferimenti/Link: RIC 203 var, Cohen 642 Note: Oggi parliamo di Marco Aurelio Probo, imperatore illirico che regnò per soli 6 anni ma cercò di sistemare i rapporti con il Senato, di dipanare le varie questioni interne, di arginare l'avanzata dei barbari sul limes e di alleviare il costo dell'esercito sulle stremate casse dell'Impero. Imperatore, secondo me, poco conosciuto ma un grande imperatore... ucciso dalle legioni scontente mentre preparava l'ennesima guerra per la sua Roma. Ave Quintus2 punti

-

2 punti

-

Aggiungo che il simbolo V del coniatore davanti al busto del Re non è censito,quindi il tuo esemplare va ad arricchire ulteriormente di un nuovo simbolo questa data...2 punti

-

2 punti

-

Ciao Colle, concordo con te, ma l'unico punto in cui la pensiamo diversamente è contenuta nella tua frase che ho citato. Un conto è la patina che si forma nel tempo, sulla una superficie della moneta che "fisiologicamente" non è mai pulita, un conto è lo sporco vero, l'unto, l'appiccicoso, l'incrostazione. Questo non mi piace, sia perchè esteticamente non è bello, sia per una questione di igiene. In questo caso un bagnetto in acqua demineralizzata e sapone neutro, a mio parere è doveroso. Però è un'idea del tutto personale che può prestarsi a molte critiche. Un Caro Saluto, Beppe2 punti

-

Complimenti a voi (e alle vostre monete )per le belle patine che avete messo in mostra in questo post. Personalmente sono un fanatico della patina e con rammarico mi rendo conto che monete con patina originale sono sempre più rare anche su monete comuni! Non nascondo anche qualche delusione per monete acquistate online che in foto mostravano belle patine che poi dal vivo erano molto meno belle o comunque diverse... quindi occhio ai magheggi degli abili fotografi. Non è facile giudicare una patina in foto ed a volte anche dal vivo. In generale vi suggerisco di osservare le zone immediatamente adiacenti i rilievi delle monete, in particolare attorno alle lettere o numeri, e negli incavi. Sono quelle che più vi racconteranno del vissuto della moneta e dei trattamenti che ha o non ha subito. Se parliamo di monete che hanno circolato e che hanno più di 150 anni di vita è logico attendersi anche delle concrezioni o "sporco incrostato" in alcuni punti della moneta che a mio avviso ne aumentano la preziosità. Diffidate delle patine leggere, "fumose" e molto uniformi su tutte le parti della moneta. Una patina originale può apparire differente fra dritto e verso della stessa moneta. un saluto a tutti2 punti

-

2 punti

-

02/2021 Ma anche altri esemplari in altre aste. Diciamo che i prezzi sono in rialzo sì, ma come sempre... Cercando e avendo pazienza, si trova qualcosa. Il prezzo rimane sempre un'incognita quando si tratta di aste comunque... Va a fortuna.2 punti

-

Cari tutti, Nuovo penny di Edoardo I entrato in collezione... Questa volta si tratta di un esemplare, classe 2b, coniato a Bristol nella prima metà del 1280 secondo i testi più autorevoli. Proveniente dalla Francia, oramai dopo la Brexit é tutto più complicato, presenta a mio avviso una buona conservazione.2 punti

-

2 punti

-

Buongiorno, grazie per aver apprezzato la mia Piastra. Anche se 10 torrette spero possa essere di aiuto per il censimento / studio che Rocco sta facendo. Per completezza di dati aggiungo le foto del taglio a treccia integro per tutta la circonferenza e il peso. Con stima, Sergio.2 punti

-

benvenuto sul forum le tirature ufficiali dei 5 cent italiani riportanti il Colosseo sono le seguenti: 2002: 1.341.442.204 2003: 1.844.000 2004: 9.925.000 2005: 69.943.900 2006: 118.951.700 2007: 84.955.490 2008: 89.956.400 2009: 84.953.900 2010: 67.618.100 2011: 36.958.000 2012: 75.971.010 2013: 79.975.180 2014: 39.975.310 2015: 29.974.660 2016: 69.978.560 2017: 79.976.000 2018: 169.977.000 2019: 89.958.000 2020: 49.978.000 sono la bellezza di quasi 2,6 miliardi di monetine... come detto da @petronius arbiter le uniche che potrebbero avere un poco più di valore, dovuto esclusivamente alla tiratura molto più bassa rispetto agli altri anni, è quello del 2003, fermo restando che oltre 1.800.000 monete non è una tiratura bassissima. se ne trovano in circolazione e lo stato di conservazione va da B a BB++ o al massimo MB, difficile trovare queste monete in condizioni qSPL o SPL. i rotolini sono stati tesaurizzati sicuramente da qualche commerciante che tra qualche tempo li tira fuori come è successo qualche tempo fa per i famosi 50 cent Italia 2007. buona navigazione nel forum e buona ricerca di monetine (p.s. chiudo discussione)2 punti

-

2 punti

-

Complimenti @dabbene a te e a tutti i tuoi redattori, con in testa @El Chupacabra, per il nuovo sforzo editoriale divulgativo, di tipo puramente volontaristico. Bravi!2 punti

-

Altro esemplare con "arco continuo", settimo esemplare di 9 Torrette condiviso, Al momento sembra essere il "meno raro" ?2 punti

-

Ciao Rocco, ciao a tutti. sono felice tu abbia aperto questa discussione perchè questo tipo di considerazioni ha incuriosito molto anche me: in particolar modo la presenza contemporanea delle particolarità da te citate (9 torrette, rigatura del sottocorona e chiusura dell'arco dello stemma). Le 9 torrette rappresentano un unicum in questa tipologia di piastre, e non ritrovarle mai associate ad un sottocorona "ordinario" è quantomeno singolare. 1798 e 1799 furono anni densi di avvenimenti e, forse come mai prima nel periodo Borbonico, fu necessario identificare delle coniazioni in momenti difficili per il Regno. Molto interessanti gli esemplari mostrati (notevole conservazione scudo1901!). Contribuisco, nel mio piccolo, con le mie due della specie. Cordialità2 punti

-

Buonasera a tutta la Sezione. Grazie @Rocco68 per avermi chiamato in causa. Il mio esemplare di Piastra del 1798 in effetti sembra abbastanza difficile da reperire in giro. Ha lo stesso conio del falso da te postato al #4, quindi un 10 torrette ma con arco continuo e sottocorona liscio. Fu un amore a prima vista, persi la testa, e il venditore gentilissimo e cortese capì e mi fece anche uno sconto. Piace anche a voi? Come vi sembra?2 punti

-

Ho aperto questa discussione perché vorrei insieme a voi censire tutti i rovesci delle Piastre del 1798 con 9 torrette nello stemma del Portogallo e assegnare ad ognuno un grado di rarità in base alla loro frequenza. Avevo tempo fa chiesto nella sezione araldica il motivo di quella torre mancante, la conclusione fu che questo particolare araldico era di poca importanza e che la mancanza era dovuta al poco spazio rimasto per poterci inserire la 10ma torretta. Niente di più insensato secondo me, perché in alcuni rovesci di Piastre 1796/1798, nonostante lo spazio ridotto la decima torretta è presente... appena accennata.. ma c'è. Chi colleziona Piastre di ferdinando IV e le varianti delle stesse, sa che i rovesci delle 9 torrette sono molto particolari e presentano altre variazioni nel conio oltre alla mancanza della torretta: Sottocorona con rigatura obliqua nei due versi e almeno tre diverse chiusure nella parte superiore dello Stemma. Queste particolarità si riscontrano solo su questi pezzi ( tranne che per la rigatura obliqua nel sottocorona presente anche su un conio del 1799). Sono convinto che furono "segnate" per distinguerle dai conii normali, non ne conosco il motivo, e mi piacerebbe insieme a voi fare delle semplici e spensierate, magari anche insensate congetture... Considerando anche il periodo storico : il 1798 Inizio postando un esemplare che presenta al rovescio lo Stemma Borbonico con chiusura normale. E sottocorona con rigatura \\\\\\\\1 punto

-

Pubblico anche qui la notizia di un importante ritrovamento di un grosso deposito votivo di più di 1200 monete ritrovate nella vasca sacra del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni in provincia di Siena. https://www.centritalianews.it/san-casciano-dei-bagni-strabilianti-capolavori-di-arte-dellantichita-riemergono-tra-le-offerte-nella-vasca-sacra-del-santuario-del-bagno-grande-il-sindaco-agnese-carletti-il-sito/ Notizia oltremodo interessante per noi appassionati perché queste monete erano in giacitura acquifera per cui nelle belle immagini che stanno girando possiamo apprezzare il gruzzolo di sesterzi appena estratto con le relative monete che esibiscono le tipiche patine Tevere (altrimenti dette patine fiume o water patina). Da notare anche la differente colorazione esibita da monete in oricalco e da quelle in rame. Lustratevi gli occhi! Mi sento di citare come ringraziamento e riconoscimento il gruppo archeologico Eutyche Avidiena per lo scavo e lo studio fotografico Gabriele Forti per le belle fotografie.1 punto

-

Buongiorno a tutti! Ho da poco acquistato questa bella monetina che a prescindere dall’appeal che può trasmettere, è anche ricca di storia essendo la prima coniazione di San Marino! La condivido con voi in modo da avere il vostro parere sullo stato di conservazione Diametro (mm): 25 Peso (g): 5 Bordo: liscio Titolo: Cu 960/.. Drescrizione dritto (D/): Stemma coronato della Repubblica, fra due rami di alloro e di quercia legati in basso con un nastro su cui campeggia la scritta LIBERTAS, in basso una stella. Circolarmente la legenda REPUBBLICA DI S. MARINO. Drescrizione rovescio (R/): Valore (5 CENTESIMI) e millesimo su tre righe contornato da due rami di alloro, in basso il segno di zecca. Anno di emissione Autore / Incisore Zecca Tiratura 1864 Broggi Milano (M) 280000 1869 Broggi Milano (M) 600000 1894 Gori Roma (R) 600000 ecco l'immagine del retro Ringrazio anticipatamente chi volesse dedicarmi un po’ del suo tempo.. Buona giornata!1 punto

-

Cari tutti, Complice il periodo estivo mi sono messo a classificare una serie di monete trovate all'interno di alcuni lotti presi in varie aste. Vi volevo chiedere una conferma su questo esemplare che avrei classificato come un grano del 1637 di Filippo IV. In particolare guardando al catalogo online ho notato che ne esistono due differenti varianti date dalla forma dello stemma, questa dovrebbe essere quella più rara. Purtroppo la conservazione è piuttosto malconcia Il peso è di 10.30 gr.1 punto

-

Comunque rileggendo la discussione ho notato che @De Niro 35 ha avuto qualche problemino nel postare le foto. In futuro potrebbe tornargli utile installare un'app (alcune funzionano molto bene senza penalizzare troppo la qualità) sullo smartphone per la compressione delle immagini rendendo più semplice e rapido l'upload delle foto con le dimensioni massime richieste nelle discussioni del forum (750 kb) oltre che seguire i consigli già postati dall'ottimo @caravelle82.1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

Salve Lo sguardo si differenzia,le lettere piú sottili,l' occhio a "pesce lesso",perlinatura e bordo meno accentuati del dovuto... Comunque si,le foto non davano una grande mano e neanche quei brutti hairlines. Saluti1 punto

-

1 punto

-

Che in questo momento siano quel che dici tu è vero, ma prima o poi anche loro dovranno venire a patti con la realtà. Che non è quella di vent'anni fa, in Afghanistan è cresciuta una generazione che i talebani non li ha mai conosciuti, ma ha conosciuto, al contrario, un modo di vivere del tutto diverso, e senz'altro migliore. Prima i talebani incominceranno a fare i conti con questa realtà, meglio sarà per loro. "Con le baionette - diceva Talleyrand - si può fare tutto, tranne sedercisi sopra", e lo stesso vale per i kalashnikov, non potranno andare avanti all'infinito con uccisioni e repressioni, oltre al bastone dovranno imparare a usare anche la carota, se vogliono davvero governare il paese. petronius1 punto

-

https://www.vcoins.com/es/stores/ancient_numismatic_enterprise/9/product/monete_greche_della_sicilia_by_giulio_emanuele_rizzo_original_1946_edition_mint_condition_rare_book_greek_coins_of_sicily_rrrrr_unnumbered_presentation_copy/37037/Default.aspx1 punto

-

Buongiorno a tutti, in settimana mi è arrivata questa bella moneta peruviana, "1 Sol del 1869 d'argento": La moneta, indubbiamente non è fdc, ma è gradevole e i rilievi anche da vicino li ho trovati ben definiti comunque mi piacerebbe avere altre opinioni a riguardo. La parte più interessante è il fascino e la storia dietro questa moneta ... ecco perché ho deciso di inserirla nella mia collezione di monete d'argento. Una breve storia Durante il secondo governo del maresciallo Ramón Castilla, si cercò un modo per cambiare il sistema monetario peruviano ma, per vari motivi, le prove delle monete in Pesos del 1855 coniate alla zecca di Londra non furono approvati. Verso la metà del 1857 fu approvato il piano e il budget dell'ingegnere George Rumbril per modernizzare la tradizionale Zecca di Lima. In cinque mesi riuscì a coniare circa mille monete d'argento al giorno. Così si preparò la sostituzione dei pesos degli otto reali e della debole moneta boliviana che aveva trascinato in una crisi monetaria il paese. Infine, il 14 febbraio 1863, il presidente Don Miguel de San Román promulgò la "Legge sulla moneta secondo il sistema metrico decimale"; per cui fu creato il "Sol" come nuova unità monetaria del Perù, divisibile in 100 centavos. Questa nuova moneta venne coniata con un diametro di 37 millimetri e un peso di 25 grammi di argento 9/10. Il britannico Robert Britten fu responsabile delle incisioni delle ultime monete del sistema in base otto e delle prime del sistema decimale. La nuova legge stabiliva anche i tipi di moneta circolante in oro, argento e rame come segue: ORO: 20 Soles, 10 Soles, 5 Soles, 2 Soles y 10 Dineros ARGENTO: Un Sol, Medio Sol, Quinto de Sol, Un Dinero e Medio Dinero RAME: due centesimi e un centesimo. Il decreto del 27 dicembre 1865, essendo Capo Supremo Provvisorio della Repubblica, Don Mariano Ignacio Prado, impose il divieto della circolazione della moneta boliviana dal 1 aprile 1866. Queste monete recano al Dritto lo Scudo Nazionale con corona d'alloro circondata da rami di palma e alloro, cerchiato con la legenda "REPUBLICA PERUANA. LIMA 9 DECIMOS FINO" e l'anno di conio. Il Rovescio mostra un'allegoria della Patria rappresentata da una donna seduta, vestita di una lunga tunica. Nella mano sinistra tiene un bastone con il berretto frigio, nella destra uno scudo con un sole raggiante e nella sinistra una colonna di capitello con la parola "Libertà". La didascalia recita: "FIRME Y FELIZ POR LA UNION". Queste monete sono conosciute come la "Libertà Sentada". Così, il conio della moneta passò dal tipo denominato “Libertad Parada” a quello “Libertad Sentada”: L'adozione del sistema decimale coincise con un periodo di boom economico e di un’intensa realizzazione di opere pubbliche come l'ampliamento della Zecca e delle linee ferroviarie. La prosperità si fece sentire anche nella vita pubblica ed in questo periodo furono fondate molte banche. DI seguito riporto l'evoluzione e le caratteristiche della moneta peruviana dal 1864 al 2010 ( fonte A. Garcia, M. Villa-Garcia Noruega: "La transformación del Sol al Nuevo Sol"): Grazie in anticipo a tutti.1 punto

-

taglio: 2 euro paese: slovenia anno: 2020 tiratura: 3.000.000 condizioni: spl città: trieste note: 2 pz1 punto

-

concordo con chi mi ha peceduto, a volte meglio aspettare, prima o poi trovi qualcosa di meglio Io per Pertinace sto ancora aspettando...1 punto

-

buongiorno le copie eseguite in metallo nobile spessissimo hanno titolo più basso. Molti esperti, per capire se sia un falso, dopo la pesatura, controllano se il bordo sia più largo. Questo artifizio infatti viene eseguito per "riportare" quanto più possibile il peso totale del pezzo a quello degli esemplari originali. saluti,1 punto

-

Conterà molto poco la mia opinione ma quando ho visto le foto una vocina dentro di me mi diceva NO!! Non mi convince in pieno e visto che stringi stringi si parla comunque di soldi se non sono convinto lascio perdere, poi ognuno fa e pensa come vuole ovviamente. Le credenziali del venditore come sono?1 punto

-

1 punto

-

Ciao,è la classica moneta che andrebbe vista bene dal vivo. Da queste foto è difficilissimo fare un qualsivoglia ragionamento.1 punto

-

Ciao, questa è la scheda, vedi se coincidono i dati ponderali. http://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-ME7G/21 punto

-

Bella moneta! Per gli appassionati di questo imperatore, vi consiglio un sito davvero notevole https://www.probuscoins.fr/ un archivio pressoché completo (e in aggiornamento quotidiano) delle emissioni di Probo.1 punto

-

1 punto

-

Hai ragione, ma non può essere il mostrare un green pass all'entrata un problema così grave da determinare la rinuncia alla manifestazione....1 punto

-

Buongiorno....e vabbè dato che ci sono continuo con Carlo III, un Sebeto 1749, rara e bella. Moneta ex collezione Mirabella. Del tipo con corona piccola, esiste anche il tipo con corona grande (moneta inedita scovata di recente e già postata) Un ottimo acquisto questo, per i miei gusti. A voi le foto. Saluti. Cristiano.1 punto

-

1 punto

-

Una piega del metallo… moneta autentica con difetto( squilibrio) di battitura…. Ce ne sono più così che coniate uniformi.1 punto

-

1 punto

-

Gettone (ottone: 4,6 g, 27 mm) della piantagione E.C.R. Engenho Central Sergipe / Engenho Central Riachuelo (Brasile)1 punto

-

Salve a tutti. Quest’oggi volevo proporvi una nuova discussione “trasversale”, dato che l’argomento di cui andremo a trattare ci permetterà di spaziare in situazioni storiche e numismatiche dal Mezzogiorno al Settentrione della nostra penisola. Anche questa volta, al centro del nostro dibattito troviamo un sovrano napoletano della dinastia francese degli Angioini, Roberto d’Angiò (1309-1343), autore di una coniazione molto particolare ed estremamente rara che merita di sicuro un approfondimento. Ecco la descrizione del pezzo in esame: Gigliato. D/ + ROBERTUS • DEI GRA IERLM • ET SICIL • REX Robertus Dei gratia Ierusalem et Siciliae Rex. Roberto, per la grazia di Dio, Re di Sicilia e Gerusalemme. Il Re coronato, seduto frontalmente su di un trono con protomi leonine ai lati, tiene nella mano destra lo scettro gigliato e nella sinistra il globo crucigero. R/ + IPPETUU CU SUCCESSOIB DNS TRE PRATI In perpetuum cum successoribus dominus Terrae Prati. Signore in perpetuo della Terra di Prato con i suoi eredi. Croce piana ornata, con le estremità fogliate, accantonata da quattro gigli. CNI XI, p. 345, n° 1 (tav. XXII, n° 4). AR 3,90 g. e 27 mm. (esemplare della Collezione Reale, già ex Collezione Gnecchi, n° 3515). Un altro esempio trovato in rete, dal peso dichiarato di 3,78 g.: Si sa benissimo oramai che il gigliato fu una moneta ampiamente accettata in molti luoghi diversi tra loro, non solo d’Italia, ma anche d’Europa e addirittura fu imitata e scambiata nelle zecche e negli Stati dell’Oriente Latino. Tale fama scaturisce dalla bontà della lega utilizzata per la coniazione di queste monete, molto più ricca di fino rispetto ad altri nominali, non solo italiani, che si potevano trovare in circolazione all’epoca. Era, se vogliamo, una specie di “dollaro” d’argento del Basso Medioevo, utilizzato per i commerci locali nel Regno di Napoli, ma anche per quelli di più vasta portata, tant’è che si sviluppò un vero e proprio giro d’affari intorno all’imitazione del gigliato napoletano o robertino, come veniva chiamato per via del sovrano che lo fece diventare così celebre e ben accetto. Non ci si sorprende, quindi, di trovare una moltitudine di gigliati che si differenziano anche molto da quelli coniati a Napoli durante il regno di Roberto d’Angiò, ma il gigliato “pratese” ha avuto sempre un ruolo molto particolare nella numismatica non solo napoletana, ma italiana in generale, per via della sua esimia rarità, ma soprattutto per i risvolti storici che tale moneta potrebbe rivelare. E allora è il caso di vedere meglio le circostanze storiche che portarono alla realizzazione di questo strano pezzo. Innanzi tutto occorre spiegare perché la definizione di “pratese”. La caratteristica peculiare risiede proprio nella legenda di rovescio, ampiamente sciolta e tradotta in fase di descrizione. In pratica, Roberto d’Angiò, oltre che Re di Napoli, veniva riconosciuto anche come signore della Terra di Prato, la città toscana in provincia di Firenze. Il privilegio signorile si estendeva anche ai suoi eredi, quindi, dopo la morte del sovrano angioino, i suoi successori avrebbero beneficiato della signoria di Prato. Come si configura storicamente un tale potere? Come arrivò Roberto d’Angiò a detenere i diritti su città così lontane da Napoli e dal suo Regno, coinvolte in ben altre realtà politiche? E, soprattutto, come si giunse alla coniazione di una moneta, il gigliato, appunto, che per stile e standard ponderale rientra perfettamente nei meccanismi economici napoletani, ma che è di più difficile inserimento in quelli toscani? Dobbiamo pensare ad un’Italia divisa tra due principali fazioni: i Guelfi, sostenitori del partito filo-papale, e i Ghibellini, favorevoli invece nel riconoscere all’Imperatore di Germania un potere temporale superiore a quello della Chiesa di Roma. L’autorità imperiale, inoltre, voleva anche consolidare la propria influenza in Italia, ormai solo un ricordo rispetto a ciò che era stata nel corso del XIII secolo o anche prima. Gli scontri tra le diverse fazioni nelle città dell’Italia settentrionale portarono i liberi comuni ad indebolirsi per i dissidi e le divisioni interne: sia Firenze che le città limitrofe della Toscana, infatti, erano molto deboli militarmente e non riuscivano a fare fronte alle esigenze belliche che il tempo imponeva. Tra il 1305 ed il 1310, quindi, Roberto d’Angiò, uno dei sovrani più potenti d’Italia, era stato coinvolto nelle lotte politiche toscane e si schierò dalla parte dei Guelfi: il Re di Napoli, infatti, già nel 1305, quando era solamente Duca di Calabria, fu insignito della signoria di Firenze, che mantenne pressappoco fino al 1321, e messo a capo di una lega di città toscane che si opponevano al potere ghibellino ed imperiale in Italia. Prato, la cui situazione militare non era molto diversa da quella della vicina Firenze, aveva vissuto anni migliori dopo che, alla metà del XIII secolo, si era fissato lo Statuto cittadino e il centro aveva riconosciuto la propria qualifica di libero comune. La floridezza economica di quei tempi, dovuta al grande sviluppo dell’industria della lana, era solo un lontano ricordo. Dal 1312 la situazione peggiorò ulteriormente a seguito delle guerre intestine che affliggevano le città toscane: Prato, insieme alla lega di città che facevano capo a Firenze, composta da Siena, Pistoia, Arezzo, Volterra, Colle Val d’Elsa, San Gimignano e San Miniato, si trovò contrapposta alla Pisa di Uguccione della Faggiola, condottiero ghibellino e vicario imperiale in Italia. Uguccione si rivelò una minaccia concreta per i Fiorentini i loro alleati nel 1315, quando le armate ghibelline collezionavano sempre più successi sui nemici di parte guelfa. Fu proprio in quell’anno (tra l’altro, passato alla storia come il più fulgido per il partito ghibellino in Italia) che Firenze si decise a chiedere aiuto militare a Re Roberto. Quest’ultimo acconsentì, radunando in breve tempo un congruo numero di truppe che, inizialmente, dovevano essere guidate da suo figlio, nonché erede al trono, Carlo d’Angiò (1298-1328), Duca di Calabria dal 1309 e Vicario Generale del Regno. Il comando, però, passò poi all’ultimo momento nelle mani del fratello del Re, Filippo I di Taranto (1294-1332). La colonna partì dunque per Firenze per unirsi al resto dell’esercito guelfo che la lega toscana aveva raccolto per far fronte alla minaccia ghibellina. Lo scontro sembrava giocare a favore dei Fiorentini e dei loro alleati napoletani, vista la loro superiorità numerica. Uguccione, oltre ai Pisani, poteva fare solo scarso affidamento su Lucca, perché questa città era stata presa dai Ghibellini con la forza. Il confronto armato non si fece attendere: la battaglia di Montecatini (29 agosto 1315) sancì la gloriosa vittoria dei Pisani di Uguccione che, contro ogni pronostico, misero in fuga i Fiorentini con i loro alleati. Il comandante napoletano Filippo di Taranto neanche prese parte allo scontro perché, colto da febbre, fu costretto a ritirarsi dal campo di battaglia e a rientrare precipitosamente a Firenze, la cui situazione peggiorava giorno dopo giorno. Roberto d’Angiò, da parte sua, non si mostrò molto preoccupato della sconfitta subita dalle sue truppe in Toscana: Firenze, che dal 1305 si era costituita sotto la sua protezione, rimaneva, con il suo circondario, ancora salda e sicura. Qualche anno dopo, però, tale sicurezza crollò: nel 1325 il baricentro ghibellino da Pisa si era spostato a Lucca che, sotto il suo signore Castruccio Castracani, aveva riscoperto un nuovo periodo di riscossa militare, culminato con la vittoriosa (per i Ghibellini) battaglia di Altopascio il 23 settembre di quello stesso anno. Questa volta, Roberto non aveva inviato alcun aiuto contro il Castracani per favorire i Fiorentini, così, quando questi arrivò addirittura a minacciare la città stessa, essi si rivolsero al Duca di Calabria, Carlo, figlio di Re Roberto, il quale fu eletto dai Guelfi nuovo signore di Firenze a garanzia della protezione angioina sulla città. Carlo accettò e l’anno successivo, nel 1326, il 13 gennaio, si recò a Firenze per prendere possesso del nuovo incarico che gli era stato offerto. Ma la permanenza di Carlo e del suo seguito di Angioini nel capoluogo toscano fu breve: nel 1327, il Duca fu richiamato a Napoli, poiché le truppe tedesche di Ludovico IV il Bavaro (1328-1347), allora Rex Romanorum (1314-1328), minacciavano il Regno nella loro discesa in Italia verso Roma. Si ritiene che il gigliato “pratese” fosse stato battuto intorno al 1326, quindi durante la signoria fiorentina di Carlo d’Angiò, per l’infeudamento di Prato alla casata angioina. Le legende sulla moneta, che vanno lette in modo continuo tra diritto e rovescio, comunicherebbero che Roberto d’Angiò, già Re di Napoli, era anche signore (dominus) di Prato e che il privilegio si estendeva anche ai suoi successori, cioè a Carlo Duca di Calabria. Quest’ultimo, nato dal matrimonio celebrato il 23 marzo 1297 tra Roberto e Jolanda d’Aragona (1273-1302), era l’unico figlio maschio della coppia reale e, nel 1316, contrasse una prima unione, infruttuosa, con Caterina d’Asburgo (1295-1323). Nel 1324, poi, prima di essere chiamato dai Guelfi a Firenze, Carlo sposò in seconde nozze la giovanissima Maria di Valois (1309-1332), dalla quale ebbe la figlia, futura Regina di Napoli, Giovanna I d’Angiò (1343-1381). Appena Carlo si allontanò da Firenze nel 1327, Castruccio ne approfittò per occupare molte città che prima erano cadute sotto la giurisdizione feudale angioina: in nome dell’Imperatore tedesco, il condottiero ghibellino, divenuto intanto Duca di Lucca, arrivò ad attaccare anche Pistoia e Prato. Gli abitanti di questi due centri, soprattutto i contadini che erano quelli più esposti alle scorribande ghibelline nelle campagne intorno alle città, per non subire gli attacchi nemici, scesero a patti con il Castracani: in cambio di un tributo semestrale da pagarsi in denari, i Pistoiesi ed i Pratesi evitarono attacchi e saccheggi da parte dei Ghibellini del condottiero lucchese. In realtà, fino a quando gli Angioini si ersero a garanti della sicurezza dei Guelfi toscani, Firenze e gli altri centri toscani limitrofi non subirono mai il sopravvento della parte ghibellina avversa. Il gigliato “pratese”, dunque, costituisce una moneta commemorativa (e non una medaglia, come credeva Arthur Sambon e com’è riportato anche nel CNI XI) che aveva lo scopo di manifestare la sovranità signorile degli Angioini, di Roberto e di suo figlio Carlo, sui centri guelfi toscani minacciati dall’inarrestabile potenza militare ghibellina. Si potrebbe anche pensare che la moneta circolasse nel ristretto entourage del Duca di Calabria e che difficilmente abbia interagito con la moneta e l’economia locale fiorentina, poiché, come faceva già notare il Sambon, il gigliato era sì una moneta ben accetta all’epoca (quindi magari sarà anche stata accettata in alcune transazioni tra Angioini e Fiorentini), ma era profondamente diversa per caratteristiche fisiche rispetto al sistema monetario ed economico fiorentino. Dobbiamo poi pensare che Prato patteggiò un accordo per non essere occupata dai Ghibellini di Castruccio solo nel 1327, ovvero dopo la partenza di Carlo d’Angiò da Firenze. Dato che Prato non ebbe mai una propria zecca, sembrerebbe più logico ipotizzare che il gigliato in questione fu coniato nel 1326 a Firenze, durante il breve soggiorno del Duca di Calabria in città. Forse la sua breve permanenza e il circoscritto utilizzo del gigliato “pratese”, in unione con lo scopo commemorativo dell’emissione, non consentirono la coniazione di un gran numero di pezzi, anzi, ne frenarono la produzione allo stretto indispensabile per le esigenze degli Angioini, padroni della scena politica cittadina. Dobbiamo poi notare che questa teoria non sembra priva di fondamento, se pensiamo che, a Napoli, la locale zecca incrementò la produzione di gigliati, per volere regio, proprio nel 1326! In questo anno, infatti, furono assunti nuovi manovali in zecca per la lavorazione delle monete d’argento, in vista del successo e delle attenzioni che il gigliato napoletano stava ricevendo in molte parti d’Europa e del Mediterraneo. Ma non furono solo gli Angioini ad aiutare militarmente i Guelfi toscani e ad importare a Firenze il gigliato “pratese” di stampo e peso napoletani: sotto Roberto d’Angiò, le finanze del Regno di Napoli erano quasi monopolizzate da potenti banchieri fiorentini. Pensiamo che molte Compagnie bancarie avevano filiali a Napoli che costituivano il fulcro di importanti guadagni. Proprio con il governo di Roberto assistiamo spessissimo all’affidamento dell’incarico di Maestro di Zecca, ufficio fondamentale per la gestione della stessa, ad esponenti di queste potenti Compagnie. Tra questi ricordiamo: 1. Lapo di Giovanni di Benincasa, un mercante fiorentino, fattore della Compagnia degli Acciaiuoli, fu Maestro di Zecca nel 1317. Fu proprio tra il 1317 ed il 1319 che si decise di inserire sui gigliati dei simboli per poter distinguere l’operato delle diverse maestranze, poiché in molti casi si erano verificati dei cali nel peso effettivo delle monete rispetto a quello teorico stabilito (pari quasi a 4 grammi). 2. Donato degli Acciaiuoli, Maestro di Zecca nel 1324 (al 12 febbraio si data l’appalto per il suo incarico), proseguì la battitura dei gigliati di peso accurato, com’era già stato fatto sotto l’amministrazione dei suoi predecessori, Rainaldo Gattola, di Napoli, e Silvestro Manicella, di Isernia. 3. Petruccio di Siena, Maestro di Zecca nel 1325, anch’egli esponente della Compagnia degli Acciaiuoli. 4. Domenico di Firenze, Maestro di Zecca sempre nel 1325, esponente della Compagnia degli Acciaiuoli. 5. Dopo l’intermezzo del napoletano Rogerio Macedonio, nel 1327, a dirigere la Zecca partenopea troviamo nuovamente un fiorentino, un certo Filippo Rogerio, della Compagnia dei Bardi. 6. Pieruccio di Giovanni, ugualmente fiorentino, fu Maestro di Zecca dopo il 1327 ed esponente della Compagnia degli Acciaiuoli. 7. Sempre in una data posteriore al 1327 a capo della Zecca viene annoverato il fiorentino Matteo Villani, della Compagnia dei Bonaccorsi. Tutte queste Compagnie bancarie fiorentine avevano, attraverso il controllo dell’ufficio di Maestro di Zecca, oltre a rapporti commerciali di favore tra Firenze ed il Regno, anche il sopravvento sulla gestione della moneta regnicola e sulla sua circolazione. I Bardi, presso la cui filiale di Napoli lavorò anche il padre di Boccaccio, gli Acciaiuoli e i Bonaccorsi, insieme ad altre Compagnie fiorentine, fallirono a seguito del mancato saldo del debito che i Re si Francia ed Inghilterra avevano contratto con i Fiorentini a seguito dell’allestimento degli eserciti per la Guerra dei Cent’anni. Anche Roberto d’Angiò aveva un grande debito con gli Acciaiuoli, che di fatto erano i banchieri della Casa d’Angiò e tenevano in mano le finanze di mezza Napoli, in quanto questi ricevette un primo prestito di ben 50.000 fiorini d’oro e suo figlio Carlo, Duca di Calabria, beneficiò di un secondo prestito pari a 18.500 fiorini. Dopo la mancata restituzione delle somme dovute dai sovrani francese ed inglese, Roberto non saldò il suo di debito usando come precedenti le insolvenze degli altri due Re, Filippo VI ed Edoardo III. Ma gli Acciaiuoli beneficiarono grandemente della benevolenza regia: sotto Roberto, Niccolò Acciaiuoli fu nominato prima cavaliere e con l’avvento di sua nipote, Giovanna I, fu invece creato, nel 1348, Gran Siniscalco del Regno. Fu proprio Niccolò a farsi promotore del (secondo per la sovrana) matrimonio tra Giovanna I e Luigi di Taranto (1352-1362). Quando questi morì, il 26 maggio del 1362, l’Acciaiuoli fu il principale protettore dei diritti della Regina angioina (a cui, tra l’altro, doveva tutte le sue fortune) quando altri nobili ne minavano il potere. Ma, ritornando in Toscana, Prato rimase ancora per poco tempo in mano angioina: morto Roberto a Napoli, il 16 gennaio 1343, (Carlo era già morto il 9 novembre 1328) Firenze tentò, a partire dal 1350, di conquistare con la forza la città vicina, vedendo la morsa angioina allentarsi dai comuni toscani come un’occasione di rinascita politica. Nel 1351, con un atto cancelleresco approvato da Giovanna I, la Corona di Napoli cedeva i diritti feudali di Prato a Firenze dietro pagamento di una somma ammontante a circa 17.500 fiorini. Anche dietro questo atto si nasconde un disegno politico di Niccolò Acciaiuoli che, in virtù della propria influenza sulla Regina napoletana, spinse la sovrana a concludere un accordo remunerativo con Firenze. Da allora, la città di Prato non è mai uscita più dall’orbita fiorentina.1 punto

-

Prova a scrivergli che Lo denuncerai per truffa in Italia e che dì conseguenza la prima volta che verra' qui rischia l'arresto. Ok e'' un bluff ma chissà cje non ci caschi1 punto

Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00

Lamoneta.it

La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.

Il network

Hai bisogno di aiuto?