Classifica

Contenuti più popolari

Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 07/17/22 in Risposte

-

Buona domenica Regnanti. Qualche tempo fa, in occasione del mio quarantesimo compleanno, ho messo in collezione questa 50 Lire del Cinquantenario. Nonostante i numerosi segnetti ho ritenuto la moneta globalmente gradevole e con un buon lustro. Che ne pensate? Grazie e buona giornata!3 punti

-

La siccità, il grande fiume e le Atlantidi del Po: viaggio nella storia Quando si percorre, a piedi, uno spaggione del Po, è normale incontrare resti di coppi, di mattoni, di vasellame e quant’altro. In apparenza, per chi li “incontra” con superficialità, solo poche e povere macerie. In realtà, anche il più piccolo di quei pezzi è una traccia del nostro passato Il Grande fiume va sempre più giù e le quote che sta arrivando a toccare sono da record. A Cremona (fonte Aipo), all’idrometro già da ieri è arrivato a toccare gli 8 metri e 40 centimetri sotto lo zero idrometrico ed è ormai ridotto ad un rigagnolo, con tutta una serie di problemi che, salvo “miracoli” sono destinati a peggiorare. In queste condizioni di secca, il Po non finisce di regalare sorprese e di mettere di nuovo in luce ricordi del passato che erano sepolti da tempo. Un “libro di storia” a cielo aperto, da leggere, da studiare e da percorrere, sull’una e sull’altra riva, per conoscere pagine in più del nostro passato. In questi giorni all’altezza dello spiaggione che si trova di fronte a Isola Giarola, in territorio di Stagno Lombardo (nella zona compresa tra Gerre del Pesce, casotti e Gerra Bassa, a poca distanza da Brancere), il fiume ha restituito resti di antiche mura. Con ogni probabilità ulteriori resti dell’antica Polesine di San Vito, uno dei numerosi borghi che, tra Parmense, Cremonese e Piacentino, nel corso dei secoli, sono stati “divorati” dal Po. Pezzi di storia, la nostra storia, custoditi per anni ed anni, dal fiume: oggi tornati a vedere la luce ed a parlarci, quindi, di un passato importante, che non va dimenticato. Sono le “Atlantidi del Po”, così potremmo definirle. Resti di antiche realtà paesane, spazzate via dal fiume, ma non dalla memoria, che oggi seppur ridotte a poche macerie, tornano a vivere. Quando si percorre, a piedi, uno spaggione del Po, è normale incontrare resti di coppi, di mattoni, di vasellame e quant’altro. In apparenza, per chi li “incontra” con superficialità, solo poche e povere macerie. In realtà, anche il più piccolo di quei pezzi è una traccia del nostro passato: e già solo per questo è prezioso e va osservato con rispetto. Il sottoscritto, appassionato di storia, preferirebbe dire con venerazione, e in silenzio. E’ giusto, a questo punto, andare a ripercorrere la storia, e le denominazioni, di queste “Atlantidi del Po”, a partire appunto da Polesine di San Vito. Un tempo, come ricorda anche Dario Soresina nella sua Enciclopedia Diocesana Fidentina, di Polesine ne esistevano di fatto due: Polesine dè Manfredi, situata nei pressi di Stagno Parmense e Polesine di San Vito, situata invece nelle immediate vicinanze dell’attuale Polesine Parmense. La prima (Polesine dè Manfredi) con chiesa dedicata a San Martino sottoposta alla giurisdizione della pieve di San Genesio (San Secondo Parmense) e l’altra con chiesa dedicata ai santi Vito e Modesto, sottoposta alla pieve di Cucullo (Pieveottoville) in diocesi, allora, di Cremona. Polesine dè Manfredi scomparve a causa delle erosioni create dal Po: il Della Torre, in un suo manoscritto del 1564 che elenca le chiese, i monasteri ed i benefici esistenti a quella data nella diocesi di Parma cita la sua chiesa quale “Ecclesia Polesini curata”, da molti anni occupata dai cremonesi aggiungendo la seguente postilla “Quae noncupabatur Polesini Manfredorum et erat in Parmensi, sed Ecclesia et tita villa fluit a flumine Padi consumpta et exportata: ideo de ea nulla est habenda ratio”. L’ultimo atto che faccia esplicito riferimento al paese è del 12 luglio 1219 (L. Astegiano: Codex diplomaticus Cremonae, vo.II, pag.137) e riguarda il pagamento di dazi al vescovo di Cremona, che esercitava nella zona anche potere temporale. Nell’opera dell’Astegiano tanti sono i riferimenti anche a Polesine di San Vito, a partire dal 1186, ma in nessuna delle pergamene comunali pubblicate è citata la sua chiesa, tradizionalmente ritenuta di antica fondazione. Bisogna arrivare alla bolla di Eugenio IV del 9 luglio 1436 che vederla figurare, per la prima volta, accanto alle chiese della diocesi cremonese, che erano sottoposte alla collegiata di Busseto, eretta su istanza di Orlando Pallavicino, feudatario del luogo, e da lui ampiamente beneficiata. La storia informa che la prima chiesa parrocchiale di Polesine di San Vito venne demolita nel 1400 perchè gravemente danneggiata dalle acque del Po. La successiva, costruita intorno al 1400 in sostituzione della precedente, fu a sua volta distrutta dalle acque del Po nel 1720. E’ tra l’altro certo che il Marchesato di Polesine e Santa Franca ebbe un castello, come informa anche Guglielmo Capacchi nel suo libro “Castelli Parmigiani”. Castello ce era posto a difesa di quell’importante porto fluviale che si apriva immediatamente a nord ovest del “Palazzo delle Due Torri” (l’odierna Antica Corte Pallavicina). Fonti storiche alla mano, un duplice ordine di fortificazioni esisteva in Polesine poiché il trattato di pace e di alleanza tra il Duca di Milano Filippo Maria e il Marchese Orlando Pallavicino del 5 gennaio 1431 parla espressamente di “castrum et rocha Polesini” lasciando intendere che l’abitato intorno al porto era cinto di mura e difeso da una piazzaforte. Polesine di San Vito, nel corso dei secoli, di fatto fu due volte spazzato via dalle acque del Po e poi ricostruito. L’attuale paese è, in pratica, il terzo ed è stato realizzato a maggiore distanza dal fiume e, quindi, in un luogo più sicuro. Il tutto grazie all’iniziativa del marchese Vito Modesto Pallavicino, ultimo signore di Polesine, sepolto sotto il presbiterio dell’attuale chiesa dei santi Vito e Modesto. Per entrare maggiormente nelle pieghe della storia va ricordato che agli inizi del XVI secolo il fiume spostò il suo letto più a sud, fino a lambire le fondamenta della rocca, che nel 1547 crollò e la stessa sorte toccò pochi anni dopo anche alla chiesa costruita da Giovan Manfredo nei pressi dello stesso maniero Successivamente il fiume riprese il suo corso e il borgo di Polesine rifiorì, con la costruzione di abitazioni e di due palazzi marchionali; la situazione precipitò ancora agli inizi del XVIII secolo, quando il Po deviò nuovamente verso sud e, straripando, distrusse nel 1720 la cinquecentesca chiesa di San Vito e, alcuni anni dopo, il palazzo delle Fosse, residenza di Vito Modesto Pallavicino. Quest’ultimo finanziò i lavori di costruzione di una nuova chiesa (l’attuale) in una posizione più distante dalla riva, fulcro dello sviluppo successivo del paese. Vito Modesto morì nel 1731, nominando erede universale il “ventre pregnante” della moglie, che tuttavia partorì una femmina, Dorotea e, quindi, il feudo fu assorbito dalla Camera ducale di Parma, che lo assegnò, unitamente a Borgo San Donnino, alla duchessa Enrichetta d’Este, vedova del duca di Parma e Piacenza Antonio Farnese. Il legame tra Polesine e il fiume è sempre stato molto profondo, lo si intuisce fin dal nome stesso del paese, che potrebbe derivare dal latino “Laesus a Pado” , vale a dire “distrutto dal Po”. Scritta, questa, che era stata inserita anche nello stemma dell’ex comune di Polesine Parmense (fuso da alcuni anni con quello di Zibello). Stemma su cui comparivano anche il dio Eridano, personificazione del fiume Po, il castello a rappresentare il Palazzo delle Due Torri (l’odierna Antica Corte Pallavicina) considerato il simbolo del paese; l’aquila e lo scaccato simboli dei Pallavicino, signori del luogo fino al XVI secolo. E’ più che probabile quindi che le mura emerse in questi giorni possano appartenere a una delle due chiese, a al vecchio castello, sommersi dalle acque del Po. A questo proposito va ricordato che, negli anni Ottanta del Novecento, un palombaro venne inviato a far esplodere, in acqua, i resti degli antichi edifici che ostruivano il passaggio delle bettoline. Parte di questi resti si trovano tuttora dietro al vecchio municipio di Polesine Parmense; altri compongono invece la massicciata che delimita il corso del Po in territorio di Stagno Lombardo e sono ben visibili specie nei periodi di magra, come quello attuale. Non è comunque escluso che i resti possano appartenere all’antico centro di Vacomare che, a sua volta, sorgeva nei pressi dell’odierna Polesine Parmense. Per quanto riguarda invece Polesine dè Manfredi, come già anticipato, questo sorgeva nelle vicinanze dell’attuale Stagno Parmense, del grande e leggendario bosco detto “del Vajro” (in larga parte spazzato via dalle piene del Po) e di altri due luoghi di cui non resta che la memoria storica: Tolarolo e Rezinoldo (o Rezzenoldo o Arzenoldo). Tolarolo sorgeva tra Roccabianca e Stagno e tuttora, a poche centinaia di metri dal centro di Roccabianca, esiste un’arteria comunale denominata “Tolarolo” e si trovano pochi, poveri resti di un antico cimitero. A Tolarolo già nel 1058 sorgeva un castello che Arrigo IV, Re di Germania e d’Italia, concedette ai Borghi (o Da Borgo) di Cremona. Nuove notizie su questo luogo compaiono nel 1316 quando vi trovò rifugio un nerbo di truppe fedeli a Giberto da Correggio (e forse Giberto stesso), appena cacciato dalla Signorìa di Parma. Proprio da Tolarolo, Giberto attendeva aiuti cremonesi proprio per muovere alla riscossa, ma dopo pochi giorni perse anche quella signoria e, furioso, si diede a saccheggiare la campagna parmense, scatenando così la reazione dei cittadini che, alternandosi per “Porte” avvicendarono forze sempre fresche all’assedio di Tolarolo (18 ottobre – 22 novembre 1316. I correggeschi alla fine vennero a patti e, se il Podestà di Parma si era accontentato di presidiare il forte con truppe fedeli alla città, il capitano del Popolo, Guiscardo, della Società dei Crociati, cavalcò a Tolarolo spianandolo fino alle fondamenta e colmando i fossati. Un ultimo documento, che parla del castello di Tolarolo ormai distrutto, è datato 1375. Oggi non resta alcun rudere di quell’edificio come non resta nulla della sua chiesa che era dedicata a San Michele e della vicina fortezza di Rezinoldo (o Rezzenoldo o Arzenoldo), località che per la prima volta compare nell’elenco di ville di cui Federico Barbarosssa infeuda, nel 1189, Oberto Pallavicino ed è opinione di Francesco Luigi Campari, nel suo libro “Un castello del Parmigiano attraverso i secoli” che il nome del luogo derivasse da “argine” (la forma dialettale è “àrzen). A Rezinoldo, di fatto “inglobato” nell’odierna Roccabianca esisteva anche un chiesa dedicata a San Bartolomeo. L’attuale chiesa di Roccabianca, dedicata ai “Santi Bartolomeo e Michele” rappresenta, di fatto, una sintesi, e quindi un ricordo, dei due sacri edifici scomparsi. Altro castello scomparso è quello di Torricella di Sissa Trecasali, anticamente detta San Donnino del Castello di Torricella, per distinguerla da Torricella ultra Padum, vale a dire Torricella del Pizzo, posta sulla sponda casalasca del fiume. E’ probabile che il castello, citato ufficialmente per la prima volta nel 1284, esistesse quando le due “Torricella” erano di fatto una unica località. Il maniero venne distrutto, al termine di una cruenta battaglia fluviale nel 1427. Sempre in terra parmense non resta alcuna traccia di Isola dei Bozardi, località situata tra Gambina e Polesine di San Vito che, nel 1219, figurava come Insula de Committibus e successivamente denominata Ysoleta Domini Bozardi De Burgo nella quale si trovava anche una chiesa, dedicata a San Domenico. Nei presi di Pieveottoville, anticamente, sorgevano invece le località di Caprariola (a sud del paese, nella zona che conduce a Samboseto), Tecledo e Brivisula. In particolare, come si può leggere anche nel Codice Diplomatico della Lombardia Medievale (sec. VIII-XII) Carlo II imperatore, su richiesta di Benedetto, vescovo di Cremona, assunse sotto la sua protezione tutti i beni e i diritti pertinenti alla Chiesa cremonese, confermando i diplomi di immunità e protezione, già emanati da Carlo Magno, Ludovico I, Lotario I e Ludovico II, e ribadisce le concessioni alla Chiesa cremonese, contenute nei citati diplomi di Carlo Magno, Lotario I e Ludovico II relative alle località di Tecledo, Brivisula e Cucullo, al porto sul Po e ai diritti di passaggio, molitura e attracco fino alla confluenza dell’Adda nel Po; conferma infine il diritto della Chiesa cremonese ad esigere le tasse di palifictura e ripaticum senza alcuna contestazione. Anticamente, in epoca longobarda, tra le odierne Pieveottoville e Ragazzola, sorgeva inoltre la località di Carpaneta, di cui non resta tracia alcuna. Passando quindi al territorio cremonese, e in particolare all’area casalasca. i luoghi spazzati via, nel tempo, dall’azione del Po sono Barcello,Cella, Casale dè Ravanesi, Scurdo e Gurgo. Di tutti restano solo documenti in cui vengono menzionati, in gran parte di carattere ecclesiastico. Come nel caso di Cella (sulla cui storia a breve uscirà un libro) che era sottoposto alla giurisdizione del vicariato di Casalmaggiore. Dall’arciprete di Casalmaggiore riceveva l’olio santo e nominava i. reggente della chiesa di Cella stessa. Una carta topografica di Antonio Campi datata 1583 vede Cella situata sulla sponda destra del Po e, pertanto, il suo distacco dalla riva casa lascia va collocato anteriormente a quella data. L’esistenza di Cella coincide dunque con il tempo in cui Casalmaggiore godeva di un più vasto diritto sui territori staccatisi dalla sua sponda. All’inizio del 1600 Cella esisteva ancora e aveva 140 abitanti, oltre ad una piccola chiesa dedicata a San Pietro, composta da una sola navata, con un tetto basso e piuttosto pericolante. La chiesa, tra l’altro, non consacrata, non aveva la sagrestia ed era priva di Sacramento a causa della povertà degli abitanti. Tra i suoi titolari, il benedettino padre Angelo Dè Tei. Le attività principali erano quelle legate all’agricoltura e ai mulini sul Po. Infine, nel terzo volume della “Storia di Casalmaggiore” dell’Abate Giovanni Romani, sono citate anche le località di Casale dè Bellotti che dipendeva dalla curia di Fossacaprara e Casale dè Zani, che dipendeva dal territorio di Cogozzo. Ma le “Atlantidi” del fiume non finiscono qui. Proprio a due passi da Cremona, importanti furono i mutamenti del corso del Po che interessarono, in modo particolare, la dirimpettaia zona del basso piacentino dal 1816-21 fino al 1978, come si può osservare anche dai rilievi che emergono dalla sovrapposizione del primo catasto ordinato da Napoleone Bonaparte (1816-21) con le mappe eseguite dall’Istituto Geografico Militare datate 1974. Tutto è ampiamente e minuziosamente descritto anche nell’Enciclopedia Diocesana Fidentina di Dario Soresina: tre volumi, in tutto, che non possono mancare a coloro che intendono approfondire meglio la storia dei territori, dell’una e dell’altra riva, bagnati dal Po. Per quanto riguarda Monticelli d’Ongina, internandosi con potenza nel torrente Chiavenna, il Po creò un vero e proprio smembramento che interessò soprattutto le località Castelletto o Rottino (che scomparve praticamente del tutto a causa della progressiva erosione culminata nel 1868) e Tinazzo, sommersa con le sue case e la chiesa dedicata alla Beata Vergine del Tinazzo nel medesimo anno. Si formò così un’isola, poi divenuta penisola, detta America del Seminario, posta tra lo scomparso Rottino e la parte rimasta dell’Isola Mezzadra. Determinando inoltre una diversa e più ampia ansa, il Po lasciò in direzione Nord Ovest un ampio arenile entrato a far parte di Isola Serafini. Il nuovo corso del Po, fissandosi lungo l’asse Nord Est partendo dal Tinazzo di Monticelli d’Ongina, sommerse gran parte della frazione di Olza, che unitamente alla chiesa parrocchiale scomparve definitivamente durante l’alluvione dell’autunno 1857. Da evidenziare comunque che, per la costante minaccia delle acque, l’abitato era già andato a spostarsi gradualmente nella zona più interna, quella delle cosiddette Campagne d’Olza. Per l’allargamento dell’ansa in direzione Nord Ovest, nel 1839 il Po tagliò di fatto a metà l’Isola Mezzadra, che faceva parte della parrocchia di Olza nonostante fosse situata nell’Oltrepò e, ridotta notevolmente in ampiezza, nel 1854 passò sotto la giurisdizione della provincia e della diocesi di Cremona. L’esondazione del 1839 creò il presupposto ai mutamenti che si verificarono durante le successive alluvioni per la rottura di argini e l’indebolimento di altre difese. Grazie alle memorie dell’epoca conservate nell’archivio parrocchiale di Olza, è noto che in quell’anno il fiume ruppe gli argini dell’Isola dei Guerci, sommergendola quasi interamente. Dalla stessa Isola dei Guerci le acque strariparono invadendo, ad Olza, le località Mortesino (fino all’argine del Tavello), e Marianne, raggiungendo la vecchia chiesa, difesa dal Tavello e già lambita per la prima volta dalle acque del Grande fiume nel 1801. Proprio davanti alla chiesa il Po creò una grande erosione, successivamente colmata da un bosco detto di Santa Valeria. Tra questo e la riva si formò un canale in cui le acque, raccogliendosi copiosamente, avrebbero poi dilagato durante l’alluvione del 6 ottobre 1868. Dopo il Castelletto, Olza fu il paese che subì i maggiori danni causati dagli straripamenti del Po il quale, oltre a spazzare via ogni traccia di Olzula Vetula, centro attivo di commercio e di vita, ne ridusse considerevolmente il territorio. Da notare che fino ai primi decenni del Novecento il campanile della vecchia chiesa distrutta era visibile sul lato cremonese ed era, di fatto, il solo superstite della furia devastante delle acque. Furono invece di lieve entità i mutamenti nella vicina Fogarole e riguardarono la cessione del fiume di una porzione di terreno a Nord. Passando a Croce Santo Spirito (parte integrante di Castelvetro Piacentino), l’alluvione del 1857, variando il corso del Po, modificò la zona nella parte a Nord e ad Est. Il fiume tagliò in mezzo l’Isola Capelli ed asportò una fascia litoranea di terreno a Mezzano Chitantolo, in località Bondiocca. Castelvetro, San Giuliano Piacentino e Soarza trassero invece vantaggio dai mutamenti che riguardarono il corso del Po. In particolare Castelvetro incorporò parte del territorio di Bosco Ex Parmigiano, San Giuliano l’Isola Boscone mentre Soarza la parte ad Est del suo territorio oltre il Gorrile, comprendente, tra l’altro, Isola Costa. Tornando ad Olza, ecco che la sua chiesa, di remota fondazione, faceva parte della pieve di San Giuliano e, nel secolo XI fu compresa nella giurisdizione della chiesa di Sant’Agata in Cremona che, per un certo raggio, si estendeva anche nell’Oltrepò. Olza era allora un attivo centro di commercio che gravitava ampiamente su Cremona ed il benessere degli abitanti è dimostrato anche dai tanti benefici e legati che furono eretti e fondati nelle sue due chiese. Dalle pergamene cremonesi pubblicate da Lorenzo Astegiano si rileva che la chiesa di Olzula Vetula possedeva, e mantenne, nei secoli X, XI e XII, cospicue proprietà terriere e che ben provvista era anche l’altra chiesa olzanese di San Lorenzo, scomparsa da secoli. Le ampie erosioni operate dal fiume Po sottrassero alla chiesa gran parte del suo patrimonio e quando, nel 1436, fu sottratta alla chiesa cremonese di Sant’Agata per passare alla collegiata di Busseto, la sua importanza era già venuta meno. Nel 1470 passò poi sotto la giurisdizione della collegiata di Monticelli d’Ongina divenendo una semplice chiesa filiale curata, inizialmente retta da sacerdoti incaricati della cura d’anime dal prevosto di Monticelli. Fu con l’erezione della diocesi di Borgo San Donnino (l’attuale Fidenza), nel 1601, che la parrocchia acquistò la propria autonomia. I maggiori danni al paese, e alla chiesa, furono causati dal fiume nel secolo XIX. Un registro di memorie iniziate dal priore don Antonio Ricci (1773-1826) e proseguite poi dai suoi successori descrive i danni provocati dalle diverse alluvioni che interessarono una vasta fascia di terreno nell’area compresa proprio tra Olza, Castelletto e Tinazzo, con queste ultime due ormai scomparse. Come già evidenziato, gran parte del vecchio abitato di Olza fu sommerso dal fiume rendendo inevitabile il graduale spostamento del paese in una zona più interna e quindi più sicura. Anche per questo, in passato, la chiesa era comunemente definita “delle campagne d’Olza” e non più “di Olza”. Il pericolo di ulteriori e più gravi danni veniva rilevato anche nel 1875 dal parroco don Andrea Sperzagni (nato nella stessa Olza nel 1821) che, nelle sue memorie, annotava che il Po premeva in modo minaccioso contro l’abitato erodendo il terreno per un tratto di quasi tre miglia dal cosiddetto Rottino fino alle case di Olza, internandosi poi con forza nello scolo del Tinazzo e in località Marianne. Questa costante minaccia, motivo continuo di preoccupazione tra la gente, fu poi sventata con il rafforzamento degli argini. Opera, quest’ultima, attuata grazie al concreto interessamento del parroco don Valentino Guzzoni che sollecitò ed ottenne l’intervento dello Stato. Delle varie chiese di Olza coinvolte nell’azione distruttiva del Po non si hanno moltissime notizie. Una chiesa fu demolita nel 1677 e, quindi, riedificata per iniziativa del priore Simone Ferrari e consacrata l’8 giugno 1687 dal vescovo di Fidenza monsignor Nicolò Caranza. Il sacro edificio non durò nemmeno due secoli; fu infatti pesantemente danneggiato dall’azione del fiume e, quindi, raso al suolo nell’agosto del 1858 per essere sostituito dalla chiesa odierna, realizzata tra il 1864 ed il 1866 e dedicata a Santa Valeria Vergine e Martire. Chiesa, quest’ultima, che tra il proprio patrimonio comprende anche l’organo del cremonese Antonio Picenardi (ma in gran parte ricostruito dalla ditta Giovanni Tonelli di Mantova); la Via Crucis con i quadretti eseguiti nel 1828 dal cremonese Giuseppe Pagliari e il coro ligneo i cui scanni settecenteschi in noce intagliato e scolpito furono acquistati dalla chiesa cremonese dei frati Cappuccini (come i due confessionali ed il pulpito) La parrocchia, come anticipato, divenne rettorato nel 1608 e vide ridursi i propri confino quando fu sottratta alla sua giurisdizione l’Isola Mezzadri, che le apparteneva da antica data. Questa faceva parte del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla nonostante si estendesse sulla sponda opposta del Po, per poi essere annessa alla Diocesi di Cremona, e alla provincia di Cremona, con decreto concistoriale del 20 marzo 1854 e civile del 21 agosto del medesimo anno. Tra le località scomparse spicca anche il Castelletto la cui parrocchia era dedicata a San Nicola di Bari. Era detta anche del Rottino e si trovava nell’area compresa tra il Po e Isola Serafini. In una carta topografica diocesana di inizio Ottocento è indicata nella zona monticellese più vicina al fiume. Oggi la località Rottino, di fatto la sola superstite della scomparsa parrocchia di Castelletto, si trova nella zona Sud est di Isola Serafini, mentre Isola Mezzadri, che faceva parte della parrocchia di Castelletto, dipende civilmente ed ecclesiasticamente da Cremona. Nel 1800 la popolazione di castelletto era di 370 persone, scese a 291 nel 1840 ed a 93 nel 1868. Nel 1913 erano appena una trentina. Nel 1723 chiesa e canonica furono demolite dalla furia delle acque ed era, quello, solo l’inizio di una catastrofe che nel secolo successivo aveva poi coinvolto tutta la fascia tra il Rottino e Olza. Da allora, per la costanza dei parroci e della popolazione, furono erette in parrocchia tre altre chiese e quattro oratori. Edifici tutti spazzati via, nel tempo, dal Po. L’ultima chiesa crollò nel 1879 ed un ulteriore progetto di ricostruzione della parrocchiale incontrò l’opposizione dell’autorità pubblica nonostante fosse già stato dato inizio ai lavori. Con decreto regio del 2 luglio 1890 ne fu ordinata la sospensione destinando al prevosto del Castelletto (allora era don Carlo Cavezzali) la cappella e l’altare del Santissimo Sacramento nella collegiata di Monticelli d’Ongina dove avrebbe potuto comunque continuare tutte le funzioni riguardanti la cura delle anime che gli erano state affidate. Proprio per la situazione che si era venuta a creare, don Cavezzali, prevosto di castelletto dal 1882, non risiedette un solo giorno in parrocchia. Stessa scelta la fece il suo successore, don Pio Massari, che gli succedette nel 1901. Formalmente la parrocchia continuò ad esistere e fu solo il 31 dicembre 1904 che l’autorità ecclesiastica diocesana decretò la soppressione. Nel 1913 la parrocchia fu trasferita a Villa Diversi, nuova parrocchia istituita il 6 maggio 1913 e dedicata a San Nicola di Bari e San Giuseppe e durata nemmeno mezzo secolo. Infatti venne a sua volta soppressa nel 1968. Infine, uscendo “un attimo” dall’area cremonese, piacentina e parmense, ecco che il fiume ha restituito resti di antichi villaggi anche nella zona compresa tra le province di Alessandria e di Pavia, un’area che nel Medioevo era densamente popolata. Dal Po, in quella zona, sono stati spazzati via Sparvara, Borgofranco Lomellino, Bric di San Martino, Cambiò Vecchia e Villanova di Cambiò. Pagine di storia che, nel tempo della grande e storica magra, “riemergono” e confermano, se mai ce ne fosse bisogno, quanto il vecchio Eridano sia, da sempre, un protagonista assoluto del cammino delle nostre terre. https://www.oglioponews.it/2022/07/14/la-siccita-il-grande-fiume-e-le-atlantidi-del-po-un-viaggio-nella-storia/3 punti

-

Buonasera amici del forum, Nei giorni scorsi ho acquisito questa uniface che mi aveva subito intrigato, anche se Pio VII non rientra prettamente nei miei canoni di raccolta. Il fatto che si presentasse coniata, lasciando visibile solo parzialmente parte della legenda a contorno, a causa de tondello mal tagliato e non fustellato a dovere, ha acuito il mio interesse e mi ha fatto optare per l'acquisto. Una volta studiata per bene, aperto i cataloghi e soprattutto, dopo aver effettuato la sovrapposizione di immagini, sono arrivato alla conclusione che si tratti con la quasi certezza, della prova di conio del D/ della medaglia per l'ingresso di Pio VII in Roma, incisa da Tommaso Mercandetti con riferimento bibliografico Patrignani 5, riportata nella nota dello stesso a pagina 54. La stessa presenta un diametro di medio di circa 21mm ed ha un peso di 2,45gr. Ringrazio anticipatamente chi vorrà esprimere la sua opinione a riguardo. Un saluto. Michele.2 punti

-

Con questi ritratti siamo gia’ alla meta’ del IV secolo, in piena epoca ellenistica. Apollo viene rappresentato in stile manieristico, a volte quasi effeminato. Le emissioni di Amphipolis e i ritratti di Apollo di questo periodo sono ricercatissimi - ma quanta differenza con i ritratti piu’ classici, ieratici a volte ma sempre ben caratteristici della potenza divina del nume che troviamo attorno al 400 nelle principali zecche sicule ? la differenza e’ di soli 50-70 anni ma lo stile mostra un salto ben maggiore2 punti

-

Aggiungo all'argomento 50 Lire 1911 "Cinquantenario" questa "Briciola" apparsa sul Gazzettino #5 del giugno 2019:2 punti

-

Anche l'Argentina è sudamericana ed è stata esclusa quindi ....mi costringi a provare con questa: https://en.numista.com/catalogue/pieces14484.html2 punti

-

Confermo quanto detto dall'amico @modulo_largo, moneta comune ma godibilissima. Leggermente peggio il rovescio ma ho visto (e possiedo) ben di peggio. Non è certo un fior di conio ma la conservazione, soprattutto del ritratto, è buona. Prezzo... direi attorno ai 150€ +-20€. @Pxacaesara me piace molto e non nutro dubbi sull'autenticità. Complimenti per l'acquisto! Ave! Quintus2 punti

-

2 punti

-

Buonasera a tutti, io la lascerei così, senza provare a pulirla. Saluti Alberto2 punti

-

Stamattina ho fatto un giretto per il mercatino delle pulci. Pochissime banconote. Tra le tante ho trovato una banconota da 2000 lire Marconi FDS serie AA...A. L'ho presa per 2,50 euro! Nulla di che però mi ha dato soddisfazione. Che ne dite ? A voi è capitato qualcosa di simile?2 punti

-

Firmare una moneta di rame o bronzo che sia, la vedo molto dura. A me non risulta che ci siano monete firmate in quel periodo, ma poi anche stilisticamente queste monete per quanto belle non sono dei capolavori equiparabili, per esempio, alle monete greche del V secolo a.C. Secondo il mio modestissimo parere se dovessi scegliere tra si e no, direi no.2 punti

-

Grazie ad entrambi, già che ci sono inserisco il mio grano del 1776.2 punti

-

Carissimi, Posto la mia ‘59. Segue immagine ad alto ingrandimento delle aquile rovesciate con lo schema della possibile ribattitura ricostruita nell’interessante proposta storico-numismatica dell’articolo proposto da @Astericz . Si evince nel mio esemplare la mancanza di ribattitura. Curiosa e storicamente credibile L’ipotesi dell’arma diffamata ma… Come associarla alla zecca di Napoli se i “congiurati” sarebbero stati siculi ? Attendo i vostri graditissimi commenti2 punti

-

Così, per ravvivare un po' questa sezione languente, sperando che qualcun altro desideri postare qualche esemplare interessante. Non è un grande modulo, ma solo un umile grosso, di Alessandro VII. Dr. ALEXAN - VII P. Stemma sormontato da triregno e chiavi decussate. Rv. HILAREM / DATOREM / DILIGIT / DEVS. Iscrizione su quattro righe. Questa tipologia presenta alcune varianti sia di diritto che di rovescio. Il MIR (Stato Pontificio III) la classifica al n. 1855 e la ritiene comune. In realtà comune non è, semmai poco considerata dai collezionisti a ragione delle sue piccole dimensioni. Questo uno dei problemi dell'opera di Toffanin, che talora non attribuisce correttamente la rarità effettiva ad alcune monete (d'altronde i suoi volumi sono ottimi, precisi e circostanziati, ma la perfezione non è di questo mondo... ). Fatto sta che un esemplare in questa conservazione non è proprio facile da vedere ... Tradurrei la frase epigrafica del rovescio con "Dio ama chi dona con gioia", uno dei tanti motti sulle monete pontificie del tempo, che si potrebbero impropriamente considerare "ossimori", visto che trattano con disprezzo (o quantomeno con distaccato biasimo) del denaro su cui compaiono, e che proprio da questo Papa prendono l'avvio. Un po' come "il fumo nuoce gravemente alla salute" che i Monopoli di Stato hanno impresso sui pacchetti di sigarette!2 punti

-

Buonasera a tutti, in attesa del terzo Follaro (ormai la passione si è rafforzata), condivido foto di gruppo dei miei pezzi ?2 punti

-

Buongiorno a Tutti ed in particolare al mio mèntore @Asclepia Sono riuscito a trovare un Grana 3 simile al tuo con asterisco 1-2-2-2 - Taglio a serpentina ( mal impresso ) debolezza di conio ad ore 8 del D/. Nel mio archivio oltre ai tuoi 2 esemplari ed a questo non ne ho trovati altri. Quindi dovremmo essere a 3 complessivi. Ecco la moneta Ciao, Beppe2 punti

-

Buongiorno. Spulciando tra un sito e l'altro mi è saltata fuori questa, mai vista dal sottoscritto e suppongo davvero molto rara. E niente mi pareva interessante postarla e vedere se qualche esperto di questa monetazione ci sa dire qualcosa di più. Credo che come a molti, monete che si vedono poco e rare attirino sempre la nostra attenzione. Un saluto Cristiano. p.s. questa anche se una prova un pò sembra abbia circolato...saluti ancora. p.s. è in vendita e la base è di circa 22000 mila euro1 punto

-

Non ho trovato questa moneta nella CNI e nel web. Per me: Napoli, Filippo IV, 3 Cavalli ND (1625). 2,04g, 20mm. AV: PHILIPPVS IIII REX RE: PAX REGVM Mia interpretazione: B = Fabrizio Biblia (1623-25). Monete con B 1622-25 /1628. https://numismatica-italiana.lamoneta.it/zecchieri/Fabrizio Biblia AV: La testa è simile a: https://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-FIV/7 ( 3 Cavalli con acciarino , MC, 1626-29) RE: Il motivo è simile a: https://www.acsearch.info/search.html?id=2351026 (Carlo V, 2 Cavalli, ND (1529)). L'iscrizione corrisponde a questa moneta. L'occasione potrebbe essere la conquista di Breda 1625. Trofei e scudo con testa di medusa (Egida) come simbolo di invincibilità. Corretto? Grazie per il vostro sostegno! Complemento: o un gettone?1 punto

-

Salve. Questo denario di L. Valerio Aciscolo battuto alla NAC 125 di circa un anno fa raffigura sul rovescio un gigante anguipede che richiama la mitica battaglia tra gli dei dell’Olimpo e i Giganti terrestri nota come Gigantomachia. The Roman Republic L. Valerius Acisculus. Denarius 45, AR 3.87 g. ACISCVLVS Laureate head of Jupiter r.; behind, acisculus. All within laurel wreath. Rev. Anguipedic giant facing, holding with r. hand a thunderbolt that has pierced his side and raising l. hand. In exergue, [L•VA]LERIVS. Babelon Valeria 21. Sydenham 1003. Sear Imperatores 93. RBW –. Crawford 474/4. Extremely rare and in unusually fine condition for one of the rarest denarii of the entire Republican series. Struck on very fresh metal and with a wonderful iridescent tone. Areas of weakness, otherwise good extremely fine Ex Nomisma sale 59, 2019, 65, dove ha raggiunto un hammer di 7800 EUR, mentre alla NAC 125 è stato aggiudicato a 19.000 CHF. apollonia1 punto

-

Ritorno su questa interessante scoperta Numismatica di @Colonia per precisare che sono due busti diversi.1 punto

-

Suma bin ciapà ! e per restare nel dialetto pedemontano lo sapete che la variante piemontese di omicron è omipovrom per i maschietti e omipovradona per le femminucce. Tertium non datur (dovranno farsene una ragione.....)1 punto

-

Ciao, oggi condivido il primo(che sarà anche l'ultimo, almeno per i prossimi anni) sesterzio che ho in collezione acquistato da poco e per il quale inizio ad approntare la scheda tecnica e quella storica. Avendone visti dal vivo solo quattro e non possedendone nessuno, avevo intenzione di prenderne uno e quando mi si è presentata l'occasione ho partecipato ad un'asta e me lo sono aggiudicato. Si tratta di un sesterzio di Gordiano lll (quindi molto comune) con al rovescio lui stesso rappresentato in piedi con lancia e globo. Quel globo sorretto con la mano sinistra dall'imperatore è stato subito oggetto di approfondimento da parte mia ed effettivamente, come pensavo voleva significare il mondo in senso lato, su cui l'imperatore esercitava il suo potere. Il globo era l'Orbis Terrarum che insieme alla volta celeste sono stati sempre rappresentati sulla monetazione romana, da quella repubblicana fino a fine impero. Quindi, anche se non come oggi, anche i romani come i greci avevano il concetto di sfericita della terra. Purtroppo non posso aggiungere altro perché la scheda storica è all'inizio (e causa tempo per lo studio molto limitato, approfondisco quando posso ?). Mi preme sottolineare che tutt quelli che vorranno intervenire per parlare di questo argomento faranno cosa graditissima. Da attento esame diretto il sesterzio non sembra destare sospetti (secondo me). Quello che mi ha invogliato ad acquistarlo è stato che dalle foto appariva naturale, senza ritocchi alle figure ed alle legende e che il metallo mi sembrava abbastanza integro. La visione dal vivo da me fatta sembra confermare questo (ma ho tutto da imparare, ed è molto probabile che sbagli) ed è per questo che chiedo a voi esperti, proprio su questi punti un parere (che so essere sempre non facile da dare tramite foto). Pareri che sono importanti per me e penso anche per altri apprendisti che leggeranno questo topic. Grazie ed alle prossime ANTONIO MM 30 G 18,29 RIC 306a1 punto

-

Esatto! Si dice "piciu" ma si scrive "Picio", nella grafica la "U" semplice si scrive "o" (bonet-->bunet; picio--> piciu...)1 punto

-

Puoi comunque trovare qualche dettaglio qui: 1 Parpagliola - Philip II - Duchy of Milan – Numista1 punto

-

1 punto

-

ha un bel lustro, peccato per i segni da contatto.. si concentrano molto sulla mandibola e mento.. ma forse ad occhio nudo si notano meno1 punto

-

Ciao @Hazyy, si tratta di un denario che da quanto si può vedere dalle foto ha circolato molto poco. I rilievi che si intravedono sono molto netti e quasi per nulla consumati. Le incrostazioni sono dovute a contatto con terreno o altro dove ha stazionano chissà per quanti centinaia di anni. Anche io ti consiglio di lasciarlo così. È una grande testimonianza di un pezzo di storia, da questo punto di vista inestimabile. Quando possa valere economicamente purtroppo non posso esserti di aiuto. Sotto Alessandro Severo non furono coniati antoniniani a suo nome. Tuttavia ci sono antoniniani di questo imperatore ma furono fatti coniare postumi, cioè dopo la sua morte, da Traiano Decio in una serie di divinizzazione dedicata a molti imperatori suoi predecessori ?. ANTONIO1 punto

-

@Hazyy al rovescio riporta nella leggenda la potestà Tribunizia che Alessandro Severo riceve nel 222. Ti riporto sempre dalla Treccani: Originariamente P. stava a significare l'autorità ufficiale (ἐξουσία), conferita dal popolo oppure dallo stato, ad un uomo di sua fiducia. La tribunicia potestas, conferita al sovrano anno per anno per mezzo di un'elezione, è la parte più importante dei suoi titoli: essa rivela la sua auctoritas, basata sull'omnium consensus; il numero delle cariche di tribuno del popolo vien segnato come quello dei suoi consolati accuratamente sulle monete del princeps. Su sesterzi dell'imperatore Alessandro Severo si trova per la prima e l'ultima volta una rappresentazione della Potestas. Siede davanti ad un altare acceso, tiene uno scettro, simbolo della sovranità e, come la Securitas, tiene il capo appoggiato alla mano. L'iscrizione suona potestas perpetu(a), il che significa, mancando sulle sue monete le consuete indicazioni tribunizie, che questa carica ispirata allo spirito della libertà si è ormai trasformata in un diritto perpetuo dell'imperatore e della sua dinastia. Questa figurazione della potestas perpetua è il simbolo del passaggio dalla libertà al despotismo. Spero ti sia utile come ulteriore sprono ad approfondire. Saluti Alberto1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

E' un gradevole esemplare, nel range del "non circolato"; i segni da contatto sono la prassi sulla stragrande maggioranza dei pezzi di questa tipologia. Qualitativamente un pezzo al di sopra della media si distingue per: - La moneta non deve essere lavata; questo conferisce all'oro quella bella tonalità "calda" e leggermente brunita - Segni da contatto molto contenuti, soprattutto al dritto - R/ con rilievi del seno e della veste ben impressi e brillanti (solitamente sono deboli) - D/ con rilievi della guancia e del baffo perfettamente integri e brillanti (è il punto critico anche nei tagli argentei)1 punto

-

Eh sì, anche ginocchia e gomiti! ? Quest'anno tocca a te, @caravelle82! Con questa moneta ho riscoperto la passione per le monete del Regno che avevo abbandonato per anni. Un bel ritorno di fiamma che spero mi accompagni a lungo!1 punto

-

Che splendore. Scommetto che ti tremavano mani e gambe? Complimenti,a dir poco stupenda1 punto

-

Buongiorno, vorrei condividere con voi questa bella monetina trovata in un lotto. Si tratta di un cavallo di Ferdinando I con A sotto la pancia dell’animale. La particolarità è la legenda del dritto FERRANDVS, mentre da quel che sono riuscito a ricostruire questa tipologia è nota in letteratura solo con legenda FERDINANDVS. Spero di non sbagliarmi e di non essermi perso qualcosa. un saluto!1 punto

-

1 punto

-

Hello it's a fake, we have know this reproduction for several years https://www.panorama-numismatico.com/attenzione-a-questo-nuovo-falso/#lightbox/0/1 punto

-

Il grosso ed il mezzo grosso " Virgo concipiet" sono rarissimi, almeno R3.Non riesco a trovarli nemmeno a cannonate.1 punto

-

Complimenti @Releo! Hai vinto la Lotteria stavolta. Sei riuscito a trovare lo stesso identico conio di dritto della tua Piastra ! Stesso esubero di metallo come nella tua, solo che questa è stata battuta fisicamente prima. Ammiro sinceramente la tua instancabile ricerca e la passione che metti nel farlo. Con Amicizia, Rocco.1 punto

-

Troppo caldo, tutti i collezionisti saranno al mare... ? Bellissimo esemplare, io ne ho uno simile (Muntoni 23) ma messo ben peggio, lo classificai NC, ma forse R è più realistico. I grossi di questo pontefice hanno sempre avuto grosso interesse, e spesso quotazioni ben più alte dei corrispondenti di altri papi... non sempre me lo sono spiegato. Tra i tanti, ritengo generalmente più rari quelli che al diritto presentano lo stemma "completo", ad esempio i due a seguire (Muntoni 16 e 25) : personalmente li ho classificati entrambi R2, come li classifica il MIR ? Non ho il terzo volume... Ciao, RCAMIL.1 punto

-

Come si vede bene dal rovescio di questo denario, il Gigante ha dei serpenti al posto delle gambe (da cui l’aggettivo anguipede), un segno della sua origine da Gaia, la madre Terra. Tradizionalmente questa è una caratteristica somatica di tutti i figli di Gaia e quindi dei 24 Giganti impegnati nella Gigantomachia, ma anche di Erittonio che la leggenda vuole nato dal casuale “incontro” del dio Efesto con la Terra. Poseidone, ancora arrabbiato perché la città di Atene non gli era stata assegnata nella tenzone con Atena, aveva convinto Efesto che la dea guerriera sarebbe andata da lui con la scusa di procurarsi un'armatura nuova, ma in effetti per amoreggiare con lui. Atena si recò effettivamente da Efesto desiderosa di farsi fabbricare delle armi, ma questi, da poco abbandonato da Afrodite e preso dal desiderio di possederla, iniziò a inseguirla. Atena fuggì, e quando Efesto riuscì a raggiungerla resistette alla violenza ma non potè evitare che lui le lanciasse il suo seme addosso, bagnandole le gambe. La dea inorridì e si pulì con un panno, buttando una parte del liquido seminale di Efesto a terra. A causa di questo contatto la Terra (Gea) divenne gravida e dalla gravidanza nacque Erittonio (lo “scuotitore della terra”). Il neonato, che rispecchiava l'aspetto deforme del padre e aveva due serpenti al posto delle gambe, fu ripudiato sia da Efesto sia da Gea, ma venne adottato da Atena che lo nascose in una cesta per la vergogna delle sue sembianze e lo affidò alle tre figlie del primo re di Atene Cécrope - Aglàuro, "la splendente", Erse, "la rugiadosa", e Pàndroso, "la tutta-rugiada". Disubbidendo ad Atena che aveva vietato loro di aprire la cesta, le tre curiose fanciulle vollero vedere cosa vi fosse racchiuso e, alla vista di quel bambino per metà serpente, impazzirono di paura e si gettarono giù dall'Acropoli (secondo altri, divennero di pietra per l'orrore). Atena allevò lei stessa Erittonio nel suo tempio fatto costruire da Cécrope e chiamato Eretteo, nel quale, più tardi, venne custodito per ricordo un serpente sacro. Divenuto adulto, Eretteo scacciò Anfizione (il terzo, mitico sovrano di Atene) e divenne il nuovo re di Atene. Per rendere omaggio alla “madre adottiva”, Erittonio fece collocare nell’Acropoli una statua di Atena e istituì le feste Panatenee in onore della dea. apollonia1 punto

-

Dalla didascalia del denario Si tratta indubbiamente di uno dei denari più rari dell'intera serie romana repubblicana, mancante ad esempio, tra le altre, nelle collezioni di Nicholas (Leu 17), Leo Benz, Student and his Menthor, RBW e Alba Longa (Pepe Fernandez Molina). I tipi principali si riferiscono al mito della Gigantomachia, una violenta battaglia tra gli dei dell'Olimpo e i Giganti terrestri che ebbe luogo quando i primi si affermarono come nuovi dominatori del cosmo. In questo conflitto titanico i Giganti, tradizionalmente raffigurati con serpenti al posto delle gambe come segno della loro origine di figli di Gaia, erano guidati dal loro re Porfirio. Secondo la versione romana del mito greco, Porfirio attaccò Ercole e Giunone ed era sul punto di distruggerli quando Giove ispirò al re dei Giganti il desiderio sessuale per Giunone. Mentre Porfirio era così distratto, Giove colse l'occasione per abbatterlo con un fulmine mentre Ercole lo colpì con una freccia. Il dritto del denario raffigura Giove, l'uccisore di Porfirio, e il rovescio la morte del più grande dei Giganti che tiene con la mano destra una folgore che gli ha trafitto il fianco e alza la mano sinistra, forse in segno di resa. Il simbolo del piccone che compare con la testa di Giove sul dritto è un riferimento scherzoso al cognomen del coniatore. La parola latina per "piccone" era acisculus. Questi tipi notevoli sono apparsi solo per breve tempo su questa emissione di L. Valerius Asciculus, il che ha portato David Sear a suggerire che potrebbero essere stati interpretati (forse a ragione) come un'allegoria dell'intenzione di Giulio Cesare di rovesciare il vecchio ordine in cui il Senato era supremo e di stabilire sè stesso come un Giove in terra per governare il mondo romano come re. È risaputo che le allusioni di Cesare alla regalità e alla divinità giocarono un ruolo importante nello spingere la cabala dei senatori liberti ad assassinarlo il 15 marzo 44 a.C., e questi tipi di moneta, che sembrano essere stati rapidamente sostituiti, potrebbero avervi contribuito. apollonia1 punto

-

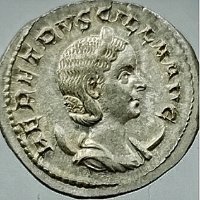

Mariniana e’ stata un' Imperatrice mancata alla storia , mancata nel senso che quando Valeriano giunse all’ Impero , sembra che lei fosse gia’ morta ; quindi le monete che di Mariniana ci parlano sono tutte postume emesse a ricordo di lei , coniate tutte nella serie della Consecratio . Ma chi era questa Mariniana ? Egnazia Mariniana fu con ogni probabilita' la moglie dell' Imperatore Valeriano e madre dell' Imperatore Gallieno , ma esiste anche un' altra possibilita' legata proprio al suo gentilizio Egnatia che vediamo a breve . Esistono diverse monete riportanti la legenda DIVAE MARINIANAE che vengono datate ai primi anni di regno congiunto di Valeriano e Gallieno quando era in uso , forse unico caso , di divinizzare le mogli degli Imperatori morte prima dell' ascesa al trono dei mariti , è probabile che Mariniana fosse la moglie di Valeriano e che sia morta prima del 253 , anno della sua ascesa al trono . Il motivo per cui si ritiene Mariniana moglie di Valeriano deriva da Egnazio Vittore Mariniano che era Legato di Arabia e Mesia Superiore e fu il padre di Mariniana , in questo caso è probabile che questa donna fosse la madre di Gallieno il cui nome completo fu Publio Licinio Egnazio Gallieno , comprendente i gentilizi del padre , Licinio , e della madre , Egnatia . C'e' pero' chi ha cercato di dimostrare che Mariniana fosse piuttosto la prima moglie di Gallieno , dal quale avrebbe avuto un figlio di nome Mariniano , in questo caso si tratta solo di giustificare la sequenza del nome Mariniano , ma rimane ipotesi non priva di fondamento . Di questa Augusta non ci è pervenuto alcun ritratto in scultura . Purtroppo di Mariniana non ci e’ giunto nulla , ne’ iscrizioni , ne’ un testo degli autori classici , solo Ammiano Marcellino tratto’ nelle “Storie” del periodo di Mariniana , ma questo passo e’ andato perso , anzi tutto l’ inizio della sua opera che iniziava dal 96 , dove termina Tacito , fino al 352 e’ persa , quindi di Mariniana non resta che il ritratto delle poche monete sopravvissute , tutte con legenda Divae Marinianae . Due righe sulla Gens Egnatia , questa era una famiglia plebea di rango equestre nell' antica Roma . Solo alcuni degli Egnatii detennero Magistrature , di cui il più importante potrebbe essere stato Gneo Egnazio , Pretore durante il II secolo a.C. e servì come Governatore della Macedonia poco dopo la sua istituzione come Provincia romana . Gli Egnatii erano di origine sannitica e almeno alcuni di loro si erano stabiliti a Teanum . Alla fine della guerra sociale , la maggior parte di questi si trasferi' a Roma , dove due componenti furono ammessi al Senato , un ramo della Famiglia sembra essere rimasto a Teanum . Due Sesterzi simili ma non uguali per quanto riguarda la posa del pavone .1 punto

-

Buon giorno a tutti, stavo studiando la vicenda della Banca per le 4 Legazioni e mi sono imbattuto in una disputa teorica molto interessante perché affronta il tema di quale sia la natura della promessa di pagamento rappresentata dai biglietti di banca, e in generale che cosa si debba intendere per moneta. L'antefatto è il seguente: a causa dell'atavica scarsità di moneta nei territori dello Stato Pontificio, a metà '800 la Banca per le 4 Legazioni acquistava oro dalla Francia e pagava con esso i suoi biglietti provvisori. L'importazione naturalmente non era priva di costi e provvigioni ai corrispondenti esteri e questi andavano ad incidere sul tasso di cambio finale, sicché alcuni utenti della Banca in questione intentarono causa perché sostenevano che essa avrebbe dovuto corrispondere Scudi romani in misura pari a quella indicata sui biglietti mentre la Banca pagava i biglietti in monete d'oro da 20 Franchi (i cosiddetti "Napoleoni") al valore corrente sulla piazza di Bologna. Ne scaturì, come dicevo, un dibattito acceso tra chi era favorevole alla prassi della banca e chi era contrario. Tra i primi si distinse l'economista Gerolamo Boccardo, tra i secondi l'economista Francesco Ferrara. Chi volesse leggere i loro pamphlet troverà l'opera del Boccardo "La Banca delle Quattro Legazioni, la moneta ed il credito" qui: https://books.google.it/books?id=uoNMbSmOPUIC&pg=PA19&lpg=PA19&dq=La+Banca+per+le+4+Legazioni,+la+moneta+ed+il+credito&source=bl&ots=4A3J9oeH1Q&sig=ACfU3U3Vsyk_yrrx0kQGSPML8noTRP7kVQ&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiRsrztq9H4AhVDiqQKHUEbAwwQ6AF6BAgaEAM#v=onepage&q=La Banca per le 4 Legazioni%2C la moneta ed il credito&f=false e quella del Ferrara "Dei biglietti di banco in Bologna. Quistione sul modo in cui vadano pagati dalla Banca delle Quattro Legazioni" qui: https://books.google.it/books?id=IjAtAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false Nel caso, mi interesserebbe sapere cosa ne pensate e quale dei due orientamenti vi convince di più.1 punto

-

Questi sono miei, guarda che differenza. Anche delle foto (fatte col tablet, una chiavica).1 punto

-

Il valore di una moneta è figlio di tanti fattori: in primis le condizioni della moneta stessa. Una moneta rarissima ma in condizioni pessime può valere (economicamente, non parliamo del valore "storico" che può avere) meno di una moneta relativamente comune ma in ottime condizioni. Io sono totalmente incapace ? di effettuare valutazioni dello stato di una moneta secondo i normali criteri numismatici, per cui lascio a chi ha più esperienza una eventuale valutazione delle condizioni della tua moneta (a me personalmente pare una discreta moneta: i bordi sono un po' "frastagliati", ma sia il diritto che il rovescio sono abbastanza leggibili. Chiaramente "discreta" non vuol dire niente, a livello di valutazione numismatica ). Poi naturalmente chi "decide" è il mercato: ci sono cataloghi che possono darti un'idea di massima del valore economico della moneta, ma sono "indicativi"; se un catalogo ti dice che la tua moneta, in quelle condizioni, vale 100 euro (ho messo un numero ASSOLUTAMENTE a caso), non è detto che tu guadagni, dalla sua vendita, 100 euro... però ti può servire almeno per valutare l'ordine di grandezza di quello che puoi aspettarti/chiedere: non 10, non 1000, diciamo attorno ai 100 (più probabilmente MENO dei 100). Nel concetto "chi decide è il mercato", infine, c'è anche un concetto "geografico": magari tu hai in mano una moneta portoghese che da catalogo vale 1000 euro, ed in Italia non trovi nessuno disposto a dartene 50... e magari in Portogallo trovi facilmente chi te ne dà anche 3000... Nel tuo caso specifico, una moneta di quel genere può ovviamente avere interesse per collezionisti italiani e nello specifico per l'area toscana. Un'idea potrebbe essere cercare monete analoghe su siti di vendita, per vedere quali possono essere le quotazioni, ma in questo caso le differenze possono essere ampie anche e soprattutto a causa del primo fattore (condizioni della moneta). Diciamo che ogni moneta (se parliamo di monete natiche o medievali, soprattutto) ha un po'un valore unico...1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

Buongiorno Beppe...quelle schiacciature e certi "fori" non passanti che troviamo su queste monete lasciano molti dubbi...la teoria della pinza (o qualche altro arnese) potrebbe pure starci, non saprei come altro spiegarmi questi difetti, che secondo me non hanno origine nel momento preciso in cui la moneta veniva battuta. Le possibilità sono due, o sono causati da una manipolazione subito dopo la coniazione, a tondello caldo , restando nella tua ipotesi; o prima della coniazione: la butto li pure io e non fustigatemi, le lastre da cui si ricavavano i tondelli, anche loro ancora calde dopo la ricottura, venivano manipolate con pinze o arnesi di qualche tipo che lasciavano sti segni, ricavati i tondelli e battute le monete questi segni permanevano. O ancora le lastre da cui si ricavavano i tondelli non venivano spianate in modo uniforme? La lastra in alcune parti, magari vicino ai margini, restava più grezza e irregolare perché non perfettamente laminata? Ma da questa venivano comunque fustellati i tondelli, alcuni regolari, alcuni con imperfezioni? Prima o poi si capirà... Un esempio di "fori non passanti" quasi dei colpi di punteruolo, su un paio di 3 grana. E un esempio di difetto al bordo. Un caro saluto.1 punto

-

è iniziato il nuovo anno. Naturalmente, un Buon 2012 a tutti! :) Come già farà il 2 Euro commemorativo comune che inizierà ad essere distribuito a breve, ricorderemo i 10 anni di effettiva circolazione delle monete in Euro, iniziata il 1° Gennaio del 2002. Un periodo secondo me importantissimo e "storico" per chi apprezza questo genere collezionistico, periodo di cui sono orgoglioso di essere stato parte... mi sentirò un po' "vecchio" :D rispetto a chi magari non ricorda molto dell'epoca, vista l'età più giovane della mia (e in questo Forum non sono pochi!). Appunto per celebrare l'evento, vorrei che ciascuno di noi inserisse in questo Topic i propri aneddoti di quei "magici" giorni di introduzione dell'Euro :) descrivendo bene il tutto, come cercherò di fare pure io stesso! Dunque, ricordo che già nel 1998 si aveva la certezza della nuova moneta, veicolata dai media. Mi sentivo molto impreparato al cambio (che sarebbe dovuto avvenire qualche anno dopo), nonostante campagne informative di ogni tipo indicavano l'equivalenza Lira-Euro, proponendo anche esempi con alcuni generi di uso quotidiano (es. un caffè costa X Lire... costerà Y Euro!). In matematica non sono molto forte, quindi vidi l'introduzione di una nuova moneta come una "catastrofe storica" :D Tra l'altro imparare a ragionare in Centesimi, quando la Lira non ne aveva (a parte quella che circolò nel Regno! :D ), non sembrava impresa da poco :P Piano piano cercai di assimilare le nozioni acquisite... e ricordo chiaramente mentre mi trovavo in un ristorante con alcuni parenti, mentre osservavo un cartellone affisso all'interno che diceva: 1 Euro = 1936,27 Lire ... imparai a memoria la cifra nel corso di quella serata, come fosse un numero importante, alla pari di quello del proprio telefonino o di una password. L'Euro però ancora non circolava. Ricordo poi, proprio gli ultimi giorni del 2001, che ero a tavola con i miei genitori ed i nonni, i quali avevano ritirato alle Poste lo Starter-kit; era il primo contatto con l'Euro :) fu emozionante, anche se ritenevamo quelle monete (e poi le banconote, soprattutto) troppo "finte" e quasi anonime. Mio padre (che purtroppo ora non c'è più) disse dopo pochi minuti: io, essendo stato all'estero qualche volta, non ho problemi ad usare i Centesimi! Con questa moneta sento di aver già familiarizzato! Arrivò il 2002. Avevo 17 anni compiuti. Era giunto il momento. A dire il vero, nei primi giorni di Gennaio avevo ancora monete e banconote in Lire nel portafoglio, nell'attesa di "smerciarle" :P Mi trovavo in Veneto in una pizzeria (che adesso nemmeno esiste più) con amici, al momento di pagare il conto mi sentii spaesato... ero l'unico ancora a pagare in Lire? Avrebbero accettato i miei soldi senza problemi? Chiesi a loro, che tra l'altro conoscevo da poco, con quale valuta avrebbero pagato... uno di loro, che divenne poi una persona famosa ( http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2010/21-dicembre-2010/io-mio-padre-profeta-fuga-nell-eroina-rinascita-181118282512.shtml ) (con noi era comunque un ragazzo molto simpatico) rispose scherzosamente: io pago con dracme della Grecia! :D Capii che tutti avevano Lire come me... tirai un sospiro di sollievo... anche se non ricordo con quale moneta mi diedero il resto i gestori del locale. Inoltre, mi dissi di voler ricordare perfettamente quale sarebbe stato il mio primo acquisto in Euro... ma purtroppo l'ho negli anni dimenticato. Penso sia stato la merenda alle scuole superiori :) Cosa dire... a me ha emozionato molto raccontarvi queste cose. Spero voi, amici del Forum, possiate fare altrettanto! :)1 punto

Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00

Lamoneta.it

La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.

Il network

Hai bisogno di aiuto?