Classifica

Contenuti più popolari

Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 01/18/23 in Risposte

-

Buonasera a tutti gli Amici della Sezione. È da tempo che non scrivo, ma seguo sempre con grande interesse il Forum. Il lavoro e la famiglia non mi risparmiano. Avevo già acquistato molti anni fa un 10 tornesi del 1831 con la legenda a lettere piccole al dritto. Ne cercavo quindi uno da affiancare con le lettere grosse. Navigando sul noto sito di vendite ho trovato un esemplare, che per conservazione e caratteristiche poteva fare al mio caso. Ho partecipato all'asta e per poche decine di euro mi sono aggiudicato la moneta. Già in fase di acquisto avevo notato delle stranezze su alcune lettere della legenda al dritto, alcune E erano F . Chiedo dunque se esistono altri esemplari simili, se si può trattare di un errore di punzonatura oppure se è un occlusione parziale delle lettere. Grazie in anticipo a tutti quelli che vorranno rispondere.7 punti

-

A testimoniare l'influenza etrusca in Sardegna la statuetta dell'Ercole di Posada, rinvenuto nell'omonimo paese, una scultura etrusco-italiota che farebbe pensare alla presenza degli Etruschi nell'antica "Feronia". Nessun documento prova con certezza la fondazione di colonie etrusche in Sardegna ma di sicuro gli scavi portati avanti in Toscana e nel Lazio hanno rivelato l’esistenza di rapporti profondi di tipo commerciale tra nuragici ed etruschi. Perché questo commercio tra loro? Prima di tutto perché entrambe le regioni erano ricche di miniere e poi perché era facile, per ragioni geografiche, approdare in Sardegna. A testimoniare l’influenza etrusca in Sardegna la statuetta dell’Ercole di Posada, rinvenuto nell’omonimo paese, una scultura etrusco-italiota che farebbe pensare alla presenza degli Etruschi nell’antica “Feronia”. Oggi la statuetta si trova a Cagliari, al Museo Archeologico Nazionale. La statuetta di Eracle Nel 1923 fu ritrovata presso Posada una statuetta in bronzo (attualmente esposta al Museo Archeologico di Cagliari), alta circa 30 cm, raffigurante un Eracle di tipo italico, databile secondo gli studiosi ad un periodo compreso tra la metà del V ed i primi decenni del IV secolo a.C. (figg. 1-2). Eracle è raffigurato nudo, stante, con la gamba sinistra leggermente avanzata. Dall'avambraccio sinistro pende la grande leontè (figg. 3-4). Il pezzo è stato identificato come proveniente da una fabbrica campana e la sua presenza potrebbe essere ricollegata alla fondazione, in prossimità di Posada, di un insediamento romano-etrusco (Feronia?) avvenuta proprio nella prima metà del IV secolo. La dedica della statuetta potrebbe essere stata effettuata dai mercenari campani assoldati dai Cartaginesi per reprimere la rivolta dei Sardi nel 387 a.C. https://virtualarchaeology.sardegnacultura.it/index.php/it/siti-archeologici/eta-medievale/castello-della-fava/reperti/3574-la-statuetta-di-eracle3 punti

-

Ciao! Si tratta infatti di un bagattino anonimo con il leone in quadro. Anonimo perché non riporta né la data di emissione, né il nome del Doge sotto il quale fu battuto; fortunatamente è uno dei vari tipi che riportano le iniziali del Massaro. Io ci vedo PL; se così fosse sarebbe Piero Lion che ha lavorato in zecca nel periodo 1599-1600. Non mi risultano censite le iniziali FL Il tuo ha però una particolarità che costituisce una variante, invece di avere le iniziali RCLA (Regina Coeli Laetare Alleluia) riporta LARC, però tale variante non è censita per il Massaro PL, quindi o è una dimenticanza, oppure non sono corrette le iniziali PL del Massaro. Vai a saperlo .... ogni tanto, tra le veneziane, succede che si trovi una moneta che non è stata mai censita precedentemente. saluti luciano3 punti

-

Buonasera a tutti, Condivido un'altra foto di gruppo: monete del periodo Napoleonico Napoletano. "Murat e il suo ritratto sulle monete" Così appariva ai nuovi sudditi del Regno : Riccioluto , con un bel profilo e senza quel "nasone" rappresentato sulle monete dello spodestato Ferdinando IV. Un caro saluto.3 punti

-

2 punti

-

Ciao Art, Con questi gettoni, anziché con la moneta corrente, venivano remunerati i lavoratori di molti possedimenti e Colonie un po' dovunque. Potevano essere spesi in spacci e magazzini di proprietà di coloro che avevano corrisposto ai lavoratori i gettoni e che pertanto recuperavano così parte del salario corrisposto. Questo in estrema sintesi, comunque il motivo principale era questo. Saluti.2 punti

-

Non mi sembra di vedere alcun errore nella data ma solo usura estrema, per cui il suo valore potrebbe scendere ad 1,5 centesimi ☺️ saluti maumo2 punti

-

Buonasera a tutti. Riprendo questa discussione per aggiornarla con altri dati, evento eccezionale considerato il poco materiale a disposizione da visionare 😄. Materiale non sempre in conservazione tale da poterlo ben classificare correttamente. Di seguito un esemplare appena aggiunto in Collezione , dal peso di grammi 4,10. Manca nel Corpus per la disposizione della legenda al dritto: + FEDERICVS ° DEI ° G ° REX ° SI ° HIE Mentre nel rovescio la legenda non varia : + VICTORIE : FRVCTVS2 punti

-

Un salutone, affettuoso Antonio. P.S. mi sono fatto vecchierello, ma che ci posso fare... Anzi devo essere contento di tante cose, tra le quali la bella esperienza passata con voi di Lamoneta. Un forte abbraccio virtuale, Antonio.2 punti

-

Buona notte Ringrazio l’utente cippiri76 per la segnalazione, conoscevo il documento, che ho riletto. Purtroppo non fornisce immagini adeguate per uno studio. Riguardo alla possibilità che sia stato modificato il conio di rovescio, non sono in condizione di escluderla, anche se mi sembra improbabile, sarebbe un caso rarissimo forse unico, mi sembra di ricordare un Fiorino con un diritto diverso con il difetto del manto più esteso al rovescio (non credo di avere una immagine) con trifoglio ben evidente. Si sarebbe trattato di riempire l’immagine in incuso del trifoglio sul conio, operazione non certo agevole illo tempore, ma tutto è possibile. Per finire ho più di qualche dubbio sulla cronologia proposta riguardo alle prime tre serie, qualcosa si potrebbe fare di diverso per la quarta. Senza uno studio “serio” sugli accoppiamenti e sulle sequenze dei coni di diritto, la sola analisi stilistica corre il rischio di essere “addomesticata” come le statistiche, sfruttate come giustificazione, con la stessa valenza di sostegno, dei lampioni per un ubriaco. Segnalo un ulteriore articolo (in lingua inglese) che riguarda lo stesso tesoretto di monete auree, si tratta di: Hindawi Publishing Corporation Journal of Archaeology Volume 2014, Article ID 519218, 6 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/519218 Research Article X-Ray Fluorescence Analysis of XII–XIVCentury Italian Gold Coins autori Monica Baldassarri,1 Gildo de Holanda Cavalcanti,2 Marco Ferretti,3 Astrik Gorghinian,4 Emanuela Grifoni,5 Stefano Legnaioli,6 Giulia Lorenzetti,6 Stefano Pagnotta,6 Luciano Marras,5 Eleonora Violano,6 Marco Lezzerini,7 and Vincenzo Palleschi6,8 Nell’articolo sono pubblicati i dati dell’analisi XRF di diversi Fiorini che fanno parte del “tesoretto”, peccato non siano tutti e non ci sia un riferimento alle singole monete (e neppure le immagini) con dati tabellari precisi delle singole analisi. Si tratta in assoluto del gruppo omogeneo di Fiorini (al netto di qualche intruso) presumibilmente più antico noto (almeno a me). Questo garantisce la possibilità di ottenere informazioni di importanza fondamentale sulla provenienza dell’oro impiegato per coniarli. Con ogni probabilità se la prassi del riuso del metallo aveva avuto inizio, si trattava di una piccola percentuale rispetto alle emissioni, l’oro di questi Fiorini dovrebbe conservare “traccia delle origini” nelle impurità residuali dopo l’affinamento. Queste informazioni potrebbero fornire dati sugli scambi commerciali dei mercanti fiorentini di quegli anni a partire dalla provenienza dell’oro. Cordialità2 punti

-

Mi sa che hai azzeccato in pieno, ha fatto fare il test argento ed è uscito che è proprio argento con una patina molto omogenea.2 punti

-

Al rovescio un pegaso alato? Possibile? Abbinato al diritto con busto rivolto a sx poi? Ne ho visti con busto rivolto a dx. Perdonatemi il ragionamento ad alta voce..2 punti

-

2 punti

-

" il Frutto della Vittoria" questo riportano nel rovescio i bellissimi Doppi Sestini di Federico III D'Aragona, al centro due Cornucopie decussate ricolme di frutti, simboleggiano la pace e l'abbondanza avvenuta nel reame dopo la sedata ribellione dei Baroni. Al dritto, al centro lo stemma Aragonese coronato a 9 centine, e intorno la legenda variamente disposta: + FEDERICVS :D:G:REX:SI:HIE Nel Corpus vengono riportati 25 Doppi Sestini o Grani, tutti diversi con peso variabile dai 6,30 grammi ( Rif. 80) ai 3,55 (Rif. 84). Vi presento il mio esemplare appena entrato in Collezione. Rif. CNI 77 Diametro mm 25 Peso grammi 3,90 Un caro saluto, Rocco.1 punto

-

Salve oltre alle ben note lettere e segni di controllo per saggiare la moneta da eventuali suberature, mi affascina il fatto che alcune monete abbiano scritte con vari significati che danno ancora più valore storico alla moneta. Allego un esempio di una moneta con scritta philo che ho tradotto se non sbaglio figlio.1 punto

-

Periodo di "magra" per me ultimamente... Niente monete come regalo di Natale, niente per il compleanno... È parecchio che non mi capita di poter aggiungere in collezione qualche nuovo pezzo. Ci sta... ci sono i periodi in cui uno non riesce a trovare delle monete col giusto rapporto/qualità prezzo da poter aggiungere qualcosa di nuovo in collezione. Allora mi accontento di migliorare la qualità di questo due denari del 1765. Quello che avevo prima E il nuovo arrivo...1 punto

-

Ho inseguito il 5 Lire 1821 di Vittorio Emanuele I per diversi anni, e in un paio di aste l'avevo battuta E' una moneta data dal Gigante R3, e coniata in un numero imprecisato di esemplari (34618, considerando però anche quelli di Carlo Felice che nel 1821 succedette), in realtà è rara ma non troppo: nelle aste compare molto spesso e anche i commercianti spesso ce l'hanno nel loro stock. Il problema è la conservazione... quella più diffusa va dal B al MB / forse BB, monete appena leggibili che comunque fanno bei realizzi. Non sono infrequenti i FDC, che però richiedono almeno 20K e abbondantemente fuori dalle mie disponibilità. Io come sempre ero alla ricerca del compromesso tra una bella moneta, non lavata e non pulita, magari con una patina di antica raccolta e un prezzo onesto. Il pezzo perfetto si è presentato nell'ultima asta di Genevensis, e non me lo sono fatto scappare! Quando è arrivata sono rimasto sorpreso dalla freschezza e dai fondi brillanti con grandi residui del lustro di zecca. Una moneta sontuosa, ed è lei il mio acquisto del 2022! Insieme ho preso anche il 1819 (questa secondo me più rara di quanto non dicano i cataloghi, a mio avviso appare meno frequentemente del 1816), anche questa moneta notevole con fondi stupendi. E con queste due ho completato il sestetto degli scudi di Vittorio Emanuele I!1 punto

-

Buona sera, qualcuno mi potrebbe dare qualche parere/informazione sulla patina di quest'asse di Tiberio acquistato poco tempo fa. Grazie Rovescio:1 punto

-

Ciao, denario da quanto si può vedere dalle foto purtroppo non autentico 🙂 ANTONIO1 punto

-

trovata un'altra (con evidente errore nella descrizione del dritto)... INUMIS mail bid sale 36, 07/03/17, lot 2. Mi sembra strano che questa variante, apparsa almeno in quattro aste, sia assente nelle varie sillogi e nei vari medaglieri... Lucanie, Métaponte, obole en bronze, c.350-300 av. J.-C. Tête d'Héraklès à gauche R/META Épi de blé ; dans le champ, à droite, un trépied TTB Bronze, 19,0 mm, 3,38 g, 8 h S.625 v.1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

Potrebbe trattarsi di magistrati, tuttavia su alcuni esemplari con la medesima tipologia si legge ΦE, Σ. Paris, BN, Fonds général 1257 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8598421t.r=1257 1257?rk=21459;21 punto

-

Buonasera Amici. Complimenti Sergio, un altro bel pezzo borbonico aggiunto alla tua Collezione. Questa "anomalia" sulle lettere E in F in legenda la si riscontra nel conio del dritto con lettere grandi e simbolo del coniatore stella a 6 punte. Ricordo il bellissimo esemplare di @ggioggio condiviso in una discussione sui grossi nominali in rame per Ferdinando II. Mi permetto di inserirlo. Qui il punzone della lettera E iniziava a deteriorarsi1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

Le lettere che compaiono al rovescio ossia ΦI, Σ come il simbolo (probabilmente un thyrsos) sono gli stessi dell'emissione Johnston 75. https://www.acsearch.info/search.html?id=8651230 LUCANIA, Metapontion. Circa 225-200(?) BC. Æ (17mm, 5.64 g, 12h). Wreathed head of Demeter right / Two grain ears; ΦI/Σ between ears, filleted thyrsos between stalks. Johnston Bronze 75; HN Italy 1711. Green and brown patina. Good VF. From the Mercury Group Collection.1 punto

-

Non credo si tratti di ribattitura né di errore di incisione. Dovrebbe trattarsi di una variante della serie Johnston 40 e sembrerebbe la stessa già esitata da Elsen nel 2005 che però era parzialmente fuori conio. https://www.acsearch.info/search.html?id=241008 LUCANIE, METAPONTE, AE bronze, 3e s. av. J.-C. Droit : Tête l. d'Apollon à gauche. Revers : Epi avec feuille. A gauche, Σ. A droite, META et trépied. Ref.: SNG ANS 595 var. 2,95g. Patine vert foncé.1 punto

-

da un confronto con la 41 dell'asta Naville 57 mi viene però qualche dubbio... stesso conio ?1 punto

-

Oltre ad aver subito una brutta pulizia ho evidenziato colpi uno dei quali ( il primo a sx ) sul bordo sembra una spaccatura del metallo. io la classificherei mb e quel prezzo per una moneta ridotta cosi mi sembrano esagerati. al max 20 euro. fossi in te mi guarderei in giro anche tra gli annunci del forum1 punto

-

Questa l'immagine invertita e negativizzata... senza bisogno di ceralacca o plastilina... Mario1 punto

-

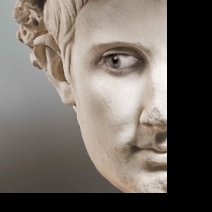

Più che la figura umana è spettacolare la leonte', sembra che il modellista abbia veramente visto la pelle di un leone distesa,notare la pelle del cranio "aperta" come si conviene naturalisticamente parlando ,un po' come le maschere funebri micenee che avvolgevano la testa del defunto e che noi ora vediamo "stese" , contrariamente a quanto avviene invece nella Sindone dove l'immagine è stata proiettata sul Lenzuolo. Anche il dinamismo obliquo della "pelle" è fantastico , secondo me la figura umana e quella ferina hanno due autori diversi .1 punto

-

A questo punto direi : buona . Buono lo stile , buona la "cicciosita' " dell'argento ,buona l'usura. Non penso sia suberata , il peso in eccesso possiamo considerarlo un valore aggiunto in relazione alla tipologia . Una cenomane da oltre 3 grammi è un bel colpo ( vedi legge di Gresham) ,una sopravvissuta, forse tesaurizzata. Complimenti !1 punto

-

1 punto

-

Buonasera a tutti, @Releo anche i cavallucci di Filippo IV hai... Bell' esemplare, difficile trovarli in conservazione superiore. Io che non sono un esperto, dall'analisi visiva comparativa, fatta con strumenti molto artigianali, lo vedo più catalogazione al n.146. L'effigie a prima vista sembra essere quella più giovanile. Ma chiaramente è opportuno sentire anche altri utenti magari più esperti del sottoscritto. Saluti Alberto1 punto

-

Buonasera a tutti, Sergio @motoreavapore, non sono un perito e nemmeno esperto, ma ho avuto il piacere di tenerla in mano e vederla dal vivo. Faccio delle mie considerazioni del tutto personali, a prima vista sembrano essere delle F al posto delle E, otturazione di conio mi sta stretta come spiegazione e anche difetto, osservando i fondi ( ma potrei avere problemi di vista magari) mi sono sembrati puliti senza nessun segno riconducibile ad abrasioni o problemi di coniazione. Parliamo di ben tre lettere E sostituite da quella che per me è palesemente un F. Ribadisco non sono né un perito né un grande esperto, sono qui e aspetto anche io altri pareri. All'amico Sergio intanto i miei complimenti per la moneta. Saluti Alberto1 punto

-

1 punto

-

Saranno probsbilmente le foto ma non è che mi faccia una bella impressione ma ripeto, saranno le foto poco chiare...a seguire le foto prese da https://it.ucoin.net/coin/usa-1-dollar-1856-1889/?tid=43525 come raffronto1 punto

-

Forse un bronzo di Siracusa? https://www.acsearch.info/search.html?id=25708991 punto

-

1 punto

-

DE GREGE EPICURI D'accordo sul responso finale. Solo che, a questo livello di consunzione, in ogni caso i segni di espansione sono malamente o per nulla visibili.1 punto

-

I problemi sono molteplici, prima di tutto non riesco a comprendere perchè la numismatica sia l'unico settore dove la domenica sia così snobbata! Lo trovo veramente assurdo e grottesco! Mi risulta che anche i commercianti di altri settori abbiano famiglia e le stesse spese di vitto e alloggio, per abolire quest'ultime si potrebbe organizzare un convegno solo nel giorno festivo! Il sabato per molti è un giorno lavorativo! Si può avere un convegno dove si paga un biglietto di entrata in cambio di sicurezza e avere dall'inizio alla fine tutti i commercianti di domenica come per tutte le altre fiere? Un ottimo convegno dove ho visto molta sicurezza all'entrata e tra i banchi è stato quello di Cerea ed era gratis quindi le cose fatte bene si possono fare!1 punto

-

Tra Ungheresi, Bizantini e crociati. Gli Estensi e l'Oriente a inizio Duecento Le fonti dell’Archivio di Stato di Modena documentano oltre sei secoli di relazioni politico-dinastiche tra la Casa d’Este e il regno di Ungheria. Una lunga storia che ebbe inizio tra XII e XIII secolo, nel quadro di una complessa trama di rapporti internazionali tra Occidente e Oriente, ovvero tra il Papato di Innocenzo III, i regni dell’Europa orientale, l’impero bizantino e egli stati crociati della Terrasanta. Alle reti internazionali create da Innocenzo III vanno ricollegate, con ogni probabilità, le nozze del marchese Azzo VI d’Este con Alisia (o Alice) di Châtillon, figlia di Rinaldo, il noto condottiero crociato. Le nozze furono celebrate il 22 febbraio 1204 a Gemona, in Friuli, nella chiesa di S. Maria di Clemena. L’Archivio di Stato di Modena conserva una copia autentica del contratto nuziale[1], pubblicata dal Muratori nelle Antichità Estensi[2]. Da tale documento apprendiamo che le nozze ebbero luogo alla presenza del patriarca di Aquileia Pellegrino e dei vescovi Uberto di Vicenza e Matteo di Ceneda; oltre ai rappresentanti delle Chiese di Vicenza, Padova ed Este, erano presenti anche esponenti delle maggiori famiglie dell'aristocrazia veneta, ovvero Gabriele da Camino, Tommaso conte di Padova, Marsilio da Carrara e Bonifacio conte di Verona. Era presente in qualità di testimone anche Salinguerra Torelli, che in seguito avrebbe lottato a lungo contro gli Estensi per il predominio su Ferrara; fra i notabili ferraresi presero parte alla cerimonia anche Ottolino Mainardi e Giacomo Fontana. La sposa di Azzo VI d'Este, Alisia di Châtillon (ca. 1182-1235), proveniva dalla corte ungherese; là era stata raggiunta da quattro inviati dell'Estense, Alberto da Baone, Alberico Pandemilio, Martino da Milano e Francesco da Caldiero; essi avevano curato il negoziato con re Imre a nome del marchese ed avevano successivamente scortato la sposa in Italia. L’incontro tra gli sposi avvenne quindi in Friuli, ai piedi delle Alpi, lungo la via che collegava la pianura padana all’Europa centrale. Alisia di Châtillon portava in dote al marchese Azzo d'Este duemila marche d’argento. Ma chi era Alisia e quale era il suo legame con l’Ungheria? La nuova marchese d’Este era figlia del crociato Rinaldo di Châtillon, signore dell’Oltregiordano. Il crollo delle fortune paterne la aveva costretta ad abbandonare la Terrasanta e a rifugiarsi nella lontana Europa, in Ungheria. Alisia aveva trovato riparo in quello che per anni era stato il regno della sua sorellastra, Agnese di Châtillon (ca. 1153-1184), la prima moglie di re Bela III Árpád. Tuttavia, quando Alisia giunse alla corte arpadiana, la regina Agnese doveva già essere morta da alcuni anni; l’arrivo in Ungheria di Alisia, infatti, va collocato dopo la morte di Rinaldo di Châtillon, avvenuta nel 1187 per mano del Saladino. In quegli anni la regina Agnese era già morta, per cui la bambina dovette essere accolta in Ungheria da Bela III, cognato di Alisia. Sebbene figlie dello stesso padre, le due principesse, molto distanti per età, conobbero vicende molto diverse e non si incontrarono mai; furono tuttavia legate entrambe all’Ungheria, naturalmente soprattutto Agnese, che ne fu regina per oltre un decennio, dal 1172 al 1184. TAV. 1 – Copia autentica del contratto di nozze tra Alisia di Châtillon e Azzo VI d’Este. Il matrimonio fu celebrato a Gemona, in Friuli, il 22 febbraio 1204. (ASMo, ASE, Casa e Stato - Membranacei, cass. 1, n. 63) Agnese era nata dalle nozze (1153) di Rinaldo di Châtillon con Costanza d’Altavilla, titolare del principato latino di Antiochia. La prigionia di Rinaldo e la morte di Costanza (ca. 1163) avevano determinato il trasferimento di Agnese a Costantinopoli presso la sorellastra Maria, moglie dell’imperatore Manuele I Comneno[3]. Agnese di Châtillon/Antiochia era quindi cresciuta alla corte bizantina, dove aveva conosciuto il principe ungherese Bela, fratello di re Stefano III Árpád: le mire bizantine sull’Ungheria, infatti, avevano indotto il Basileús Manuele I a fidanzare la propria figlia col principe Bela, che fu persino designato ufficialmente quale erede al trono imperiale[4]. Tuttavia, quando Maria di Antiochia diede all’imperatore Manuele un erede maschio, Bela vide preclusa la propria ascesa al trono bizantino, e Manuele I gli diede in moglie la propria cognata, Agnese di Antiochia. Le nozze furono celebrate attorno al 1170 e due anni più tardi, alla morte di Stefano III, Bela salì sul trono d'Ungheria assieme alla moglie Agnese. Bela e Agnese avevano ereditato un regno assai vasto, che si estendeva di fatto dalla Galizia all'Adriatico; il nuovo re cercò di ampliarne ulteriormente i confini, perseguendo una politica di espansionismo nei Balcani che lo portò ad occupare territori formalmente soggetti a Costantinopoli, a cominciare da Spalato; anche Zara si sottomise a Bela III. La politica ungherese nei Balcani si scontrò con le mire di Venezia su Istria e Dalmazia; ne seguirono due guerre tra la corona ungherese la Serenissima, in forte espansione nell'Adriatico (1180-1188, 1190-1191). Parallelamente Bela avviò rapporti con la monarchia francese, sposando Margherita, sorella di re Filippo Augusto, dopo la morte di Agnese. Aderì poi al progetto della terza crociata, che vide, come noto, la partecipazione di Riccardo Cuor di Leone, del Barbarossa e dello stesso Filippo Augusto; in particolare il sovrano ungherese supportò le truppe imperiali tedesche nel loro viaggio attraverso i Balcani. A Bela III succedette nel 1196 il primogenito Imre (Emmerico), nato dal matrimonio con Agnese di Châtillon. Ben presto però Imre dovette scontrarsi con il fratello minore Andrea; la contrapposizione tra i due fratelli sfociò in guerra aperta, portando all'intervento diretto della Santa Sede: papa Innocenzo III, ben consapevole del ruolo strategico del regno ungherese, si schierò con re Imre, sollecitando Andrea ad adempiere al voto del “pellegrinaggio armato” in Terrasanta. Papa Innocenzo III aveva bandito la crociata già all'indomani della sua elezione, nel 1198. La terza crociata infatti (1189-1192) non aveva portato alla riconquista di Gerusalemme, che era caduta nella mani del Saladino a seguito della battaglia di Hattin, nel 1187. Subito dopo la battaglia, il sultano aveva trucidato con le proprie mani, secondo le cronache, uno dei più noti signori crociati, preso prigioniero assieme ad altri “Franchi”: Rinaldo di Châtillon, il padre di Alisia e Agnese. Rinaldo era giunto in Terrasanta già quarant'anni prima, al tempo della seconda crociata. Grazie alle sue nozze con Costanza di Antiochia era riuscito ad ottenere la signoria di quel principato. Attorno al 1160 era stato catturato dai musulmani, rimanendo prigioniero ad Aleppo per lunghi anni. Perdette quindi il dominio sul principato di Antiochia, che con la morte di Costanza (1163) era passato a suo figlio Boemondo III d'Altavilla. Nonostante la perdita di Antiochia, però, Rinaldo, una volta riottenuta la libertà, era riuscito ad acquisire un nuovo dominio territoriale sposando Stefania di Milly (1175), erede della signoria dell’Oltregiordano. Si trattava dei territori situati ad est del fiume Giordano; qui il potere militare dei crociati aveva il suo fulcro nelle fortezze di Kerak e Montereale. È in uno di questi luoghi, sedi di Rinaldo, che con ogni probabilità Stefania diede alla luce Alisia, attorno al 1182. Sono note le vicende della guerra tra Rinaldo di Châtillon e il Saladino; l’uccisione del cavaliere crociato dopo la battaglia di Hattin e la caduta di buona parte dell’Oltregiordano causarono l’abbandono di questi luoghi da parte della piccola Alisia, che lasciò così la Terrasanta. Pochissime sono le notizie di cui disponiamo; sappiamo che ella fu accolta in Ungheria, alla corte del cognato Bela III, vedovo di Agnese; è stato inoltre ipotizzato che il sovrano ungherese avesse considerato la possibilità di un matrimonio tra Alisia e il proprio figlio Imre. Quest’ultimo salì al trono alla morte del padre, nel 1196; fra i suoi primi atti vi dovette essere la donazione di numerosi beni ad Alisia, come attesterebbe una bolla di papa Innocenzo III trascritta dal Prisciani nelle sue Historie Ferrariae; il documento papale fu poi ripreso nel Settecento da Lodovico Antonio Muratori, che lo pubblicò nelle Antichità Estensi unitamente al contratto nuziale di Alisia e Azzo VI. Tali documenti riguardanti la figlia di Rinaldo furono pubblicati anche nelle Ricerche istorico-critiche dell'estense Isidoro Alessi. La bolla di Innocenzo III a favore di Alisia, datata 30 giugno 1198, ci è nota unicamente grazie a queste trascrizioni successive, poiché di essa non vi è traccia alcuna nei registri editi della cancelleria di Innocenzo III. TAV. 2 – Illustrazione tratta dall’opera di Pellegrino Prisciani. Le scene militari e i luoghi raffigurati sono riconducibili con ogni evidenza all’Oriente crociato. (P. Prisciani, Historiae Ferrariae, VII, ms. 131, c. 19 v) Con tale documento il pontefice, già sei anni prima delle nozze col marchese d'Este, aveva preso sotto la propria protezione Alisia, figlia di quel Rinaldo di Châtillon la cui uccisione per mano musulmana aveva conferito la fama di martire; una fama di santo martire della fede affermatasi già a fine XII secolo grazie all'opera di Pietro di Blois, che compose una Passio Raginaldi principis Antiochie. Papa Innocenzo III prese sotto la protezione della Chiesa di Roma la persona di Alisia e il suo patrimonio, costituito da cospicue donazioni elargite da re Imre; il sovrano ungherese, infatti, aveva assegnato alla sorellastra della madre una rendita annua di 400 marche d'argento e beni fondiari costituiti da cento mansi a conduzione servile, da quattro ville e dalla località di Tornai; quest'ultimo luogo, anch'esso designato come villa, va quasi certamente identificato con la rocca di Tornai, attualmente in territorio slovacco (Tornai vár/ Burg Tornau/ Turniansky hrad). Pellegrino Priscani, custode dell'archivio estense tra fine Quattrocento e inizio Cinquecento, trascrisse il documento innocenziano nel terzo volume delle sue Historiae Ferrariae, alla carta 19v; è quindi probabile che l'archivio estense ne conservasse una copia. Inoltre, le cc. immediatamente precedenti delle Historiae recano notizie, ordinate cronologicamente, su Rinaldo di Châtillon, la sua prima moglie Costanza e il principato di Antiochia. La c. 19v del terzo volume reca la trascrizione della bolla innocenziana sul margine sinistro del foglio; al centro, invece, si staglia una magnifica illustrazione, raffigurante una flotta in mare e movimenti di truppe sulla terraferma. Al centro del disegno, in primo piano, si riconosce una figura femminile, evidentemente una principessa, a bordo di una nave. Poiché il disegno è collocato esattamente a fianco del testo, e considerando la funzione didascalica delle illustrazioni nell'opera del Prisciani, siamo portati ad ipotizzare che la principessa raffigurata in primo piano sia proprio Alisia di Châtillon, nel suo viaggio dalla Terrasanta verso l'Occidente a seguito dell'uccisione del padre. Il braccio di mare raffigurato sarebbe quindi il Mediterraneo orientale, con l'isola di Cipro, compreso tra l'Anatolia, l'Egitto e la Palestina. I soldati raffigurati in alto potrebbero essere i crociati, quelli rappresentati in basso i musulmani, forse le truppe del Saladino. Solo uno studio più analitico delle illustrazioni e una completa trascrizione del testo priscianeo riguardante Alisia e la storia di Antiochia potranno fornire elementi per una più sicura attribuzione. La protezione concessa dal pontefice ad Alisia si ricollegava, più in generale, alla protezione concessa dallo stesso Innocenzo III al regno di Ungheria e al suo monarca, Imre. Nonostante alcuni momenti di tensione, dovuti a contenziosi tra l'autorità regia e i vescovi di Vác e Kalacsa, la corte di Albareale (Székesfehérvár) intratteneva solide relazioni politico-diplomatiche con la Santa Sede. La protezione concessa da papa Innocenzo III a re Imre si manifestò con forza in relazione ai notti fatti di Zara del 1202, quando le truppe veneziane e francesi della quarta crociata deviarono sulla città dalmata, saccheggiandola; il papa scomunicò gli stessi crociati, macchiatisi del saccheggio di una città cristiana, soggetta alla corona ungherese. Il regno ungherese rivestiva un ruolo di primaria importanza nello scacchiere politico innocenziano; la politica di papa Innocenzo III, infatti, mirava decisamente all'affermazione della supremazia della Chiesa di Roma nell'Oriente europeo. L'Ungheria, data la sua ubicazione strategica, a cavaliere tra i territori latini e il mondo bizantino, svolgeva un ruolo fondamentale nell'azione politica del pontefice, finalizzata ad estendere l'influenza romana ai regni slavo-ortodossi. Tale azione ebbe successo nei confronti della Bulgaria, dove re Kalojan si sottomise alla Chiesa di Roma, ottenendo la corona dallo stesso Innocenzo III; richiese la corona al pontefice romano anche Stefano II Nemanijc di Serbia. In un simile contesto, l'espansionismo ungherese nei Balcani favoriva gli interessi papali; particolarmente importante, per la Curia romana, era il sostegno di re Imre nei territori della Bosnia, ove si era affermata l'eresia bogomila. La lotta all'eresia, infatti, rivestiva infatti un'assoluta centralità nell'ideologia di Innocenzo III, che negli stessi anni bandiva la crociata contro gli Albigesi (catari), nella Linguadoca. TAV. 3 – Investitura di re Ottone IV di Brunswick a favore di Azzo VI d’Este e della moglie Alisia. (ASMo, ASE, Casa e Stato, Documenti riguardanti la Casa e lo Stato – Membranacei, cass. II, n. 1) Di un'analoga protezione da parte di papa Innocenzo III godeva, negli stessi anni, il marchese Azzo VI d'Este. Va ricordato che fra XII e XIII secolo gli Estensi erano ancora ben lontani dal conseguire un predominio signorile indiscusso su Ferrara; essi, col marchese Azzo VI, avevano trasferito la propria sede in città, tuttavia il fulcro del potere estense restavano i castelli euganei (Este, Monselice, Montagna, Baone, Cerro, etc.). Quella estense era ancora essenzialmente una signoria territoriale, incentrata sul dominio fondiario e sui castelli. A Ferrara gli Estensi avevano raccolto l'eredità politica degli Adelardi e si erano posti alla guida della parte guelfa, dando vita ad un lungo conflitto con i ghibellini, guidati da Salinguerra Torelli. Nella terraferma veneta era invece iniziata una sanguinosa lotta contro Ezzelino da Romano, che segnò la storia estense fino alla seconda metà del Duecento. In quanto guida della parte guelfa, Azzo VI poteva beneficiare del pieno appoggio di papa Innocenzo III, fondamentale per gli Estensi al fine di ottenere una legittimazione giuridica ed un effettivo consolidamento delle loro posizioni di potere in Ferrara. Al tempo stesso il sostegno di Azzo VI d'Este consentiva ad Innocenzo III di estendere la sua azione di “recuperazione” territoriale fino al Po; obiettivo primario del pontefice, infatti, era assoggettare all'effettivo dominio papale le terre dell'Esarcato (Romagna) e della Pentapoli (Umbria, Marche) donate al Papato già dai sovrani carolingi. Ferrara era parte integrante dell'antico Esarcato, ed in quanto tale rientrava tra i territori rivendicati dalla Santa Sede. Innocenzo III cercò di allontanare completamente gli Estensi dall'imperatore Ottone IV; al fine di consolidare i rapporti con il casato, il pontefice nel 1208 concedette ad Azzo VI la Marca di Ancona. Inoltre, Innocenzo III era il tutore del giovane Federico II di Svevia, destinato in breve tempo a subentrare a Ottone IV, sconfitto definitivamente a Bouvines (1214). Pertanto, il legame con Innocenzo III permetteva ad Azzo VI di mantenere proficue relazioni anche col nuovo potere imperiale in ascesa. É dunque in un siffatto contesto politico che, a giudizio di chi scrive, si possono inserire le nozze di Azzo VI, protetto di Innocenzo III, con Alisia di Châtillon, anch'essa una protetta del papa; e la protezione concessa alla principessa scaturiva, con ogni evidenza, dall'alleanza di Innocenzo III con re Imre di Ungheria, così come dall'ideologia crociata dello stesso pontefice e dalla sua grande attenzione rivolta agli stati latini d'Oriente. Dovere della Chiesa universale e dei sovrani europei era quello di sostenere e tutelare dalla minaccia musulmana i principi crociati della Terrasanta. I principi crociati e i loro discendenti, come Alisia, appunto; una principessa, peraltro, figlia di una crociato del quale si andava diffondendo la fama di martire. In sintesi, favorendo le nozze di Alisia con Azzo d'Este, il papa affidava una propria protetta ad un casato fedele alla Chiesa di Roma; un casato, che con tale unione, rinsaldava il proprio legame col Papato, si legava ad un importante regno europeo quale era quello ungherese e si avvicinava così, almeno idealmente, alla Terrasanta, ai principati crociati e a quel mondo della cavalleria franco-normanna che aveva dato vita agli stati latini del vicino Oriente. Un legame che favoriva l'ascesa della Casa d'Este sul piano politico ma che ancor di più rivestiva una importanza sul terreno simbolico ed ideologico, soprattutto in decenni che vedevano la diffusione dell'ideale cavalleresco nelle corti europee. Un legame con la Terrasanta e con il mondo cortese e cavalleresco che due secoli più tardi, sempre all'interno del casato estense, trovò espressione nel pellegrinaggio in Palestina di Niccolò III d'Este, che nel Santo Sepolcro di Gerusalemme nominò cavalieri i suoi cortigiani e sul Calvario ricevette gli speroni d'oro. Note [1] Si tratta di una copia redatta nel 1210: ASMo, ASE, Casa e Stato , Membranacei, cass. I, n. 63. [2] L. A. Muratori, Delle Antichità Estensi ed Italiane, vol. I, Modena 1717, p. 378 e segg. [3] L’imperatrice Maria era figlia anch’essa di Costanza d’Altavilla ma non di Rinaldo: ella infatti, era nata dal primo matrimonio della principessa antiochena, con Raimondo di Poitiers. [4] Bela era stato chiamato alla corte comnena, aveva assunto il nome greco di Alessio ed era stato nominato erede ufficiale di Manuele I Comneno al trono costantinopolitano. https://www.filodiritto.com/tra-ungheresi-bizantini-e-crociati-gli-estensi-e-loriente-inizio-duecento1 punto

-

Occhio che in quel sito vengono considerati buoni anche delle tipologie di monete che , secondo pacifica dottrina, sono dei falsi.1 punto

-

Buonasera a tutti, una simile visione mette sicuramente di buon umore. Vorrei rassicurare @fricogna e tutti gli Amici che hanno saputo. Sto bene, ho avuto un malore ma sembra superato. Stavo già pensando a che fine avrebbero fatto le mie amate monete. La cosa mi ha spinto a fare delle riflessioni, ma magari più avanti ne parleremo. saluti Alberto1 punto

-

Bronzo di Adriano (Corinzia) che raffigura al rovescio Bellerofonte a cavallo di Pegaso mentre uccide la Chimera con una lancia (https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coin/47891). apollonia1 punto

-

Dramma in bronzo di Adriano (Alessandria d’Egitto) con i Dioscuri in piedi, di fronte, la testa rivolta verso l'alto, ciascuno con in mano un parazonio e una lancia (CNG 395). Roman Provincial EGYPT, Alexandria. Hadrian. AD 117-138. Æ Drachm (33mm, 26.37 g, 12h). Dated RY 18 (AD 133/134). Laureate, draped, and cuirassed bust right / Dioscuri standing facing, their heads vis-à-vis, each holding parazonium and spear; L I H (date) across field. Köln 1113; Dattari (Savio) 1684; K&G 32.581; Emmett 950.18. Good VF, dark brown patina with light green earthen highlights/deposits, some cleaning scratches on the obverse. CNG 395, Lot: 299. Estimate $200. Sold for $475. apollonia1 punto

-

Le genti di etnia sannita e lingua osca intorno al 430 conquistano tutte le città greche ed etrusche della Campania (ad eccezione di Neapolis ed Elea, che comunque controllano) , acquisendone cultura e costumi, monetazione compresa. Nascono di fatto nuove polis, (alcune note solo per le monete appunto). Parte delle città spariscono all'esito delle Guerre Sannitiche e della guerra con Taranto, tutte poi entrano a vario titolo nell'orbita di Roma, . Alcune poi si alleano con Annibale e vengono annientate da Roma. Dal 430 circa sino all'inizio del III secolo molte città emettono monete, con scritte osche, greche o latine. Ritengo che a pieno titolo si debba parlare di MONETE SANNITE.1 punto

-

Complimenti per il pezzo di notevole conservazione per il tipo! Le monete da sempre sono state strumento di propaganda e gli aragonesi sono stati maestri in questo rappresentando sui loro nominali imprese che alludevano a fatti storici cercando in pratica di esaltare il loro governo. In questa moneta in particolare viene riportata la "pariglia di cornucopie" che Luigi Volpicella nel suo "Le imprese nella numismatica aragonese di Napoli" così descrive: "Ultima impresa, che si trova sui doppi sestini del re Federico, della quale non si ha notizia altrove che su quelle monete, è la pariglia di cornucopie col motto VICTORIAE FRUCTUS, destinata certamente a ricordare la fine vittoriosa della guerra contro gli ultimi francesi di Carlo VIII e gli ultimi baroni ribelli". Non va poi sottovalutata la mole della moneta. Il popolo fino a poco tempo prima aveva maneggiato cavalli a peso ridotto, da poco sostituiti da sestini, ed ora si ritrova tra le mani un "monetone" che, se pur di rame, va ad accrescere quell'idea di abbondanza scaturita dalla vittoria sull'invasore d'oltralpe e sui baroni ribelli. In passato ne ho avuto due nella mia collezione, poi alienati, ma uno mi vergogno di postarlo per via della foto scadente... posto l'altro.1 punto

Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00

Lamoneta.it

La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.

Il network

Hai bisogno di aiuto?

copia.thumb.jpg.7cf94809541082e8333ebd0acb11e958.jpg)