Classifica

Contenuti più popolari

Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 01/02/24 in Risposte

-

Salve. Coronato di Ferdinando I D'Aragona. Condivido due esemplari, il secondo dei quali con Arcangelo con scudo circolare, sigla T. Saluti.4 punti

-

E' molto comune anche nelle monete in argento di Carlo Alberto, si riscontra anche nei FDC. Ho notato che è più frequente sugli ultimi anni (dal 1844 in poi) è c'è sia per Genova che per Torino Io sono giunto alla conclusione che il coni erano arrugginiti e a seguito di spazzolate pesanti al conio le zone più arrugginite di questo sono saltate via lasciando delle zone vuote, che poi si sono trasformate in piccole escrescenze sulle monete.3 punti

-

Riproduzione moderna, si vede bene tra l'altro dalla perlinatura del bordo e dal FERT e rosette Mi sembrano strani i 25.2g, in genere queste riproduzioni moderne sono calanti rispetto a 25.00 g Se vuoi fare un confronto ti posto la mia3 punti

-

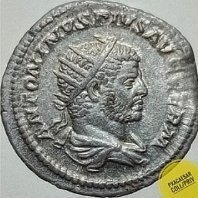

Oggi vorrei presentarvi uno dei miei ultimi acquisti. Si tratta di un antoniniano di Claudio II “Il Gotico” che qui vedete nelle foto presentate dal venditore: Peso: 3,42 g Diametro massimo: 21,91 mm RIC Temp №: 1053 RIC (first) V 221 Zecca di Antiochia, 3^ emissione (inizio/metà 270 d.C.) D/: IMP C CLAVDIVS AVG; busto nudo dell’imperatore, radiato, volto a sinistra R/: SOLVS AVG; Sole stante a sinistra, con la mano destra alzata e con un frustino nella mano sinistra ESERGO: - Vediamo subito il ritratto. E’ in stile “orientale”. Devo dire che su questa faccenda dello “stile orientale” ogni volta un po’ mi ci perdo. Ho provato a leggere qua e là, ma sono uscito con le idee un po’ confuse. Probabilmente e’ un mio limite culturale (e ci sta); comunque ho voluto provare a cimentarmi con la questione. Ecco come paragone (accanto al "mio") due ritratti di Claudio II “occidentali” dello stesso periodo (il primo di Roma, il secondo di Mediolanum): La testa è piuttosto piccola rispetto al busto (ma lo è in generale rispetto alle dimensioni della moneta) e la corona pare un po' scivolare all’indietro. Lo sguardo è più disteso, meno corrucciato di come lo abbiamo presente nella ritrattistica occidentale (in particolare a Mediolanum) dove appare più fiero ed arcigno; forse a ciò contribuisce anche l’occhio, piuttosto grande ed un po’ socchiuso ed il sopracciglio più spianato. Il naso è largo ed appuntito ed il mento ben marcato. Sul mio pezzo Claudio II ha anche una barba un po’ più incolta ed un po’ più lunga ed anche la capigliatura pare più sbarazzina, se così si può dire. Questi gli elementi che ho notato e che ho trovato nelle mie letture. Naturalmente ogni intervento in merito sarà gradito. Ed ora passiamo al rovescio: Vi è una rappresentazione di Sol con la testa radiata, con la mano destra alzata e con un frustino nella mano sinistra con il quale guida il suo carro nel cielo. Molto particolare la legenda SOLVS AVG in quanto quella “ufficiale” dovrebbe essere SOL AVG (“Il Sole dell’augusto”); ecco un esemplare: Perché SOLVS? - Una ipotesi (sostenuta inizialmente da Eckhel) ritiene che possa trattarsi di un errore dell’incisore che voleva indicare, per l’appunto, SOL AVG - Una altra (sostenuta inizialmente da Pellerin) ritiene di tradurre SOLVS AVG nel senso di “Il solo Augusto”, in riferimento al periodo storico caratterizzato dalla secessione delle Gallie ad occidente e dall’affermarsi del regno di Palmira ad Oriente. Resta da spiegare l’effigie di Sol: forse solo semplicemente come rappresentazione dell’augusto, l’unico? L’ipotesi che pare per la maggiore e’ quella di una serie di errori da parte degli incisori anche alla luce di quanto segue. Interessante, infatti, guardare il sito specifico sul ric.mom che evidenzia tutta una serie di errori attribuiti agli incisori: https://ric.mom.fr/en/coin/1053?q=1053&page=1&mod=result&from=quick Non vi e’, infatti, solo (scusate il gioco di parole) SOLVS AVG, ma anche: - SALVS AVG (ma esiste anche, per Claudio II, una Salus con la personificazione classica con serpente, altare e patera) - SOLVA AVG - SAL AVG Devo dire che non mi spiego però il perché di tanti errori degli incisori su questo rovescio in particolare. Sarebbe interessante vedere se ce ne siano anche su altri rovesci e capire anche se il fenomeno riguardi la sola zecca di Antiochia o meno. C’e’ da dire che ad Oriente quelli erano periodi turbolenti se pensiamo alla presenza del regno secessionista di Palmira e alla recente invasione gotica fermata a Naisso solo l'anno prima. Magari qualcuno di voi lettori ha qualche idea in proposito. Tornando alla mia moneta, ho trovato su Acsearch una identità di conio di rovescio con questo esemplare: DATE18.12.2012 HAMMER* Premium SOLER Y LLACH (FORMERLY MARTÍ HERVERA & SOLER Y LLACH), SUBASTA 1074, LOT 214Antoniniano. 268-270 d.C. CLAUDIO II. Rev.: SOLVS AVG. Sol en pie a izquierda con látigo. 3,30 grs. AE. C-273. EBC+/EBC. Veniamo ora all’aspetto iconografico. Il soggetto “Sol” lo troviamo presente in Claudio II anche su questi rovesci: - AETERNIT(AS) AVG : - ORIENS AVG: Se guardo Sol, quello sul rovescio SOL(VS) AVG pare un po’ caricaturale; è molto stilizzato, direi smilzo; sembra quasi un bambino che indossa un travestimento di carnevale; oserei dire poco regale, soprattutto se paragonato al Sol delle tipologia che ho appena postato. La differenza sta probabilmente nella zecca. Le AETERNIT(AS) e ORIENS sono state coniate nelle zecche occidentali (Roma, Mediolanum), mentre la SOL(VS) AVG e’ stata coniata solo ad Antiochia. Il Sole, pur essendo una divinità importante, e’ ancora visto da Claudio II a livello delle altre. E’ associato, in parte, al concetto di Aeternitas: come il sole e’ eterno, così l’imperatore e’ eterno; nel senso che rimarrà sempre augusto, anche dopo la morte quando verrà divinizzato divenendo anche lui un dio. Poi, certamente, scendendo sul pratico, ogni imperatore si augurava tanti anni di regno davanti a sé, ma il più delle volte, soprattutto in quegli anni convulsi, avveniva esattamente il contrario. Interessante poi l’associazione con Oriens. Quale la spiegazione? Oriens potrebbe indicare semplicemente le province orientali (l‘Oriente appunto), ovvero il dominio supremo dell’augusto (incarnato da Sol) sui nemici di quella parte dell’impero. Tuttavia, non torna tanto il fatto che con Claudio II questo rovescio compaia solo nelle zecche occidentali, ovvero Roma e Mediolanum. Ma potrebbe esserci anche un altro significato di ORIENS AVG: “il sole nascente dell’imperatore”. L’imperatore è il sole che sorge, che porta la luce di un nuovo giorno e una nuova vita all’impero, colui che “orienta” i destini del regno. “E’ di nuovo giorno, a Roma”…..Roma, la città eterna (trovato forse un collegamento con Aeternitas?). Questa espressione l’ho trovata su Cointalks dove e’ stata citata parafrasando una frase usata da Ronald Reagan nella sua campagna elettorale del 1984, ovvero “It’s morning again in America”, a chiaro scopo propagandistico, per instillare la speranza e la fiducia nel popolo. Niente di nuovo sotto il sole, direi! Il nuovo verrà, infatti, pochi anni dopo con Aureliano: ma questa e’ una altra storia. E veniamo all’altro aspetto interessante della mia moneta: presenta una abbondante argentatura residua. Quando Claudio II salì al potere il sistema monetario era ormai in crisi. Per più di trent’anni il bilancio imperiale era bruscamente diminuito a causa delle spesse collegate al permanente stato di guerra. Al tempo stesso vi era stata una diminuzione delle tasse in entrata poiché il territorio imperiale si era significativamente ridotto a causa delle invasioni barbariche e della azione degli usurpatori. Il cardine del sistema monetario continuava ad essere la moneta d’argento, ovvero l’antoniniano che dal 238 al 268 fu soggetto ad una progressiva riduzione sia del peso complessivo, sia del contenuto di fino al punto che, agli inizi del regno di Claudio II (autunno del 268 d.C.) la moneta era praticamente di bronzo. Nel regno secessionista delle Gallie, Postumo tentò di preservare il valore metallico dell’antoniniano, ma i suoi successori si adeguarono poi a quanto avveniva nell’impero centrale. In trent’anni (dal 238 al 268) si assistette ad un rapido calo del peso dell’antoniniano e del conseguente peso dell’argento in esso contenuto. (fonte ric.mon Ciò dipese certamente dalla riduzione della disponibilità di metallo nobile per effetto soprattutto dello stato di guerra quasi permanente per effetto delle invasioni e dei regni secessionisti, ma anche (e in particolare per la zecca di Roma e negli ultimi anni coincidenti proprio con il regno di Claudio II) per effetto dell’atteggiamento fraudolento dei monetieri che facevano cresta sull’argento per proprio personale tornaconto (cosa che porterà poi al bellum monetariorum ed alla sanguinosa repressione da parte di Aureliano della rivolta di Felicissimo con chiusura della zecca di Roma). A questo proposito c’e’ un dato interessante che ho trovato su un vecchio testo di Andrea Markl del 1889 (“Peso e titolo degli antoniniani di Claudio il Gotico”): Da questo specchietto si vede che i pesi medii… Roma grammi 3,067 (1782 pezzi) Tarragona » 3,525 (173) Siscia » 3,288 (267) Serdica » 3,621 (22) Cizico » 3,461 (147) Antiochia » 3,406 (65) “…differiscono fra loro di più di mezzo grammo, e che nelle zecche di Roma e di Siscia si coniavano le monete più leggiere. Tutte le monete pesate sono ugualmente di buona conservazione; il peso medio minore ottenuto per queste due zecche non si può quindi attribuire all’essere le rispettive monete logore o sciupate. È caratteristico per le condizioni di quel tempo, che per l’appunto nella zecca di Roma si coniassero monete così calanti, e in ciò si riconoscerà subito il procedere disonesto del sovrastante Felicissimus.” Non e’ ovviamente da escludere che tale atteggiamento fraudolento riguardasse anche altre zecche. Prima di chiudere vi allego foto della moneta fatte da me: Buon anno e buone monete a tutti (non solo romane imperiali....). Stilicho2 punti

-

2 punti

-

Ciao a tutti e buon 2024. Se posso aggiungere qualche ulteriore elemento documentale a quanto già esposto dall'amico Giov60, vorrei sottolineare come la tesi del Carboneri secondo cui la mancata emissione degli scudi del 1901 si debba attribuire alle rimostranze francesi non appare, alla luce dei documenti consultati e che vi posto, la ragione effettiva della mancata emissione. In realtà, partendo dal testo della Convenzione Monetaria del 6 novembre 1885 (ratificata nel Regno d'Italia con Legge n. 3095 del 31.12.1885 e pubblicata nella G.U. n. 316 del 31.12.1885) e, in particolare sulla base dell'art. 8 della stessa Convenzione, se da un lato si stabiliva che "la coniazione delle monete d'argento da 5 franchi è provvisoriamente sospesa, né potrà riprendersi se non quando un unanime accordo fra tutti gli Stati contraenti si sarà stabilito", subito dopo, sempre nello stesso articolo 8 si stabilisce che "Tuttavia, se uno degli Stati volesse riprendere la libera coniazione delle monete d'argento da 5 franchi, esso lo potrà fare purché cambi o rimborsi, durante tutta la durata della presente Convenzioni , in oro e a vista, agli altri Paesi contraenti e su loro domanda, le monete da 5 franchi in argento coniate alla sua effigie e circolanti sul loro territorio. Inoltre, gli altri Stati saranno liberi di non più ricevere gli scudi dello Stato che avesse ripreso la coniazione di dette monete". Quindi, non furono tanto le "rimostranze dei francesi" ad impedire l'emissione degli scudi del 1901 quanto piuttosto le onerose conseguenze che un'eventuale emissione di tali monete avrebbe provocato alle Finanze del Regno per il cambio o il rimborso degli stessi, che avrebbe dovuto avvenire in oro. In altre parole, se il Regno d'Italia avesse voluto emettere gli scudi del 1901 a norma della Convenzione lo avrebbe potuto fare.... ma a duro prezzo. In allegato, posto il testo integrale dell'art. 8 citato, il cui testo - scansionato dal libro di Federico Marconcini - "Vicende dell'oro e dell'argento" pubblicato nel 1929, è già tradotto in italiano. Posto anche la G.U n. 316 del 31.12.1885 dove trovate pubblicata - in francese - la Convenzione del 6 novembre 1885 ratificata dalla Legge n. 3095/1885. Saluti. M. ScansioneMarconcini.pdf G.U. n. 316 del 31.12.1885.pdf2 punti

-

Riproduzione moderna. Come già sottolineato: bordo sottile, perlinatura irregolare, incisioni sul contorno non congrue, colore sospetto, dettagli del viso difformi, ecc. Il peso dipende dalla lega contenuta, spesso sono pesi calanti, ma anche il peso crescente si riscontra. Il prezzo è circa 30 volte superiore a quanto si vendono queste riproduzioni ed il fatto che il venditore dichiari la propria incopetenza nel giudicare l'autenticità o meno gli serve solo per giustificarsi e respingere un'eventuale richiesta di rimborso da parte dell'acquirente (io l'avevo premesso che forse... tutte fandonie). Da evitarsi. Per condivisione e completezza aggiungo le 2 lire e la lira del 1827 Genova:2 punti

-

Intanto, ONNA NOUB a tutti! 😊 Siccome è anno bisestile, onde evitare che si compia la 😰 profezia della rima con bisesto, prudenza suggerisce di fare le cose al contrario. 😉 Ma non di scrivere cose al contrario: e sull'ultimo quiz, quello del manto da poco ampliato dal buon @nikita_, il rischio di scriverne è altissimo. Per l'ottimo motivo che questo manto è il nitido ornamento esterno di uno stemma (o di un emblema, nel peggiore e più raro dei casi), foderato d'armellino come da prassi. E come ce ne sono migliaia, presenti su stemmi di case reali, di famiglie principesche, ma anche di altri titolari meno titolati. Difficile distinguerli gli uni dagli altri: le possibili differenti forme (bravo @littleEvil a radunarne qualcuna per confronto) aiutano in questo quiz, ma non aiutano per niente a livello araldico, essendo varianti grafiche del tutto libere e ininfluenti a scopo identificativo. Noto soltanto che sul bordo esterno del manto corre una decorazione continua, simile a un lunghissimo ramo d'alloro (o altra verdura del genere), che non so collegare a nulla ma che mi sembra piuttosto infrequente.2 punti

-

2 punti

-

Buonasera a tutti, stasera vi presento il mio Antoniniano di Erennia Etruscilla. Riporto la catalogazione della casa d'aste e alcune note storico/biografiche del personaggio, devo dire che non ho trovato molto. Mi sono avvalso di Wikipedia e Wikiwand, magari Antonio @Pxacaesar e chiunque possa aggiunga qualcosa a quanto da me riportato. Herennia Etruscilla (Augusta, 249-251). AR Antoninianus (22mm, 4.01g, 6h). Rome, AD 250. Draped bust r., wearing stephane, set on crescent. R/ Pudicitia seated l., drawing veil and holding sceptre. RIC IV 59b (Decius); RSC 19. Near VF Annia Erennia Cupressenia Etruscilla (latino: Annia Cupressenia Herennia Etruscilla; ... – morta dopo il 253) fu augusta (249 - 253) dell'impero romano, moglie dell'imperatore Decio e madre degli imperatori Erennio Etrusco e Ostiliano. Molto poco è noto di Erennia, come per quasi tutte le imperatrici del terzo secolo. Probabilmente fu di famiglia senatoriale, di origine etrusca, come indica il nome Etruscilla. Quando Decio ed Erennio furono sconfitti e uccisi nella Battaglia di Abritto (251), Erennia, rimasta a Roma, assunse la reggenza nel nome del figlio tredicenne Ostiliano, che visse fino al novembre dello stesso anno. È probabile che, forte del sostegno del Senato, abbia negoziato con il nuovo imperatore Treboniano Gallo fino a raggiungere un compromesso, per mantenere il titolo di augusta per sè e per il figlio. Le sue speranze però finirono quando il figlio Ostiliano morì nell'epidemia di peste scoppiata a Roma. Non si conosce la sua fine. Monete in suo onore, che ne celebrano la fecondità (era madre di due figli) e il decoro, con l'immagine velata della "Pudicitia", sono state coniate fino al 253. Saluti Alberto2 punti

-

Ciao @Litra68 , un consiglio , quando si cercano notizie su un personaggio , occorre cercarlo tramite il gentilizio e non tramite il cognome . Ecco cosa e' uscito da una ricerca sulla Herennia Gens . Da Wikipedia : https://www.bing.com/ck/a?!&&p=7c64939ee2199a29JmltdHM9MTcwNDA2NzIwMCZpZ3VpZD0xZTk5MDAzMi1hNTdiLTYyZjUtMjZmYS0xMjU0YTQ0YzYzNTkmaW5zaWQ9NTIwNA&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=1e990032-a57b-62f5-26fa-1254a44c6359&psq=gens+herennia&u=a1aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvSGVyZW5uaWFfZ2Vucw&ntb=1 La gens Herennia era una famiglia plebea dell'antica Roma. I membri di questa gens sono menzionati per la prima volta tra la nobiltà italiana durante le guerre sannitiche e compaiono nell'elenco consolare romano a partire dal 93 a.C. In epoca imperiale ricoprirono numerosi uffici provinciali e comandi militari. L'imperatrice Erennia Etruscilla era una discendente di questa gens. I vasti interessi mercantili degli Herennii sono attestati da diversi autori, che descrivono la partecipazione della famiglia al commercio siciliano e africano, e soprattutto il loro coinvolgimento nell'acquisto e nell'esportazione del silfio, un'erba medicinale di grande valore nell'antichità, che cresceva solo lungo un breve tratto della costa africana, e sfidava ogni tentativo di coltivarla. L'interesse degli Erenni per il commercio è attestato dal cognome Siculo (un siciliano), dall'insediamento di un mercante di nome Erennio a Leptis Magna, dalla leggenda della fondazione di un tempio ad Ercole a Roma, e da una moneta della gens recante una rappresentazione della dea Pietas al dritto, e al rovescio Anfinomo che trasporta il padre, un riferimento alla leggenda dei due fratelli di Catana, scampati ad un'eruzione dell'Etna trasportando i loro anziani genitori. Gli Erennii erano originariamente Sanniti provenienti dalla Campania, ma furono assorbiti dallo stato romano in seguito alle guerre sannitiche. Il nomen Herennius sembra essere un cognome patronimico, poiché Herennius era un praenomen osco. I Marii erano i loro clienti ereditari. Livio menziona un Erennio che fu uno dei principali membri del senato di Nola in Campania, e molti degli Erennii rimasero in questa regione d'Italia; a Marco Ernennio fu decurione di Pompei intorno al 63 a.C. Gli Herennii conservarono un'usanza sabellica assumendo cognomi matronimici e occasionalmente gamonimici, la cui disposizione poteva variare considerevolmente. Livio ne riporta un esempio in relazione al panico per la scoperta dei Baccanali a Roma nel 186 a.C.: Minio Cerrinio era figlio di un Cerrinio e di Minia Paculla; dopo aver sposato Erennia, divenne Erennio Cerrinio. Erennio Etrusco Messio Decio era figlio dell'imperatore Decio e di Erennia Etruscilla. Al tempo della Repubblica, i cognomina trovati per gli Herennii includono Balbo, Bassus, Cerrinius, Ponzio e Siculo. Molti altri cognomi ricorrono in epoca imperiale. Balbo e Bassus erano cognomi comuni, il primo originariamente si riferiva a colui che balbetta, e il secondo a uno incline alla robustezza. Cerrinio e Ponzio erano nominatori sanniti, quest'ultimo forse imparentato con il latino Quinzio. Siculo si riferisce ad un abitante della Sicilia, dove alcuni degli Herennii esercitavano il loro commercio. Picens, attribuito al console del 34 a.C., suggerirebbe, se accurato, che un ramo degli Herennii si fosse stabilito nel Piceno. Segue un lungo elenco dei componenti della Gens Herennia che puoi leggere nel link sopra indicato e che si estende dal III secolo a.C. fino al III secolo d,C. dopo di che non si hanno piu' notizie di importanti componenti di questa antica famiglia italica . In foto un mio Sesterzio di Etruscilla con la Fecunditas , peso 22,5 grammi , con bellissima patina verde smeraldo , RIC 134a2 punti

-

Molto interessante l'osservazione di Roberto, concordo con chi mi ha preceduto. Unica nota un po' in contrasto è l'assoluta mancanza di ribattitura al D/ (che qualcosa ci si sarebbe aspettato). D'altra parte unica altra ipotesi possibile (già enunciata nel post introduttivo) potrebbe essere quella del riutilizzo di un conio di D/ della mezza piastra di Innocenzo XI, ma non tanto con particolari aggiunti quanto completamente appianato e reinciso (dopo 'rinvenimento' che ammorbidisce l'acciaio già sottoposto a tempratura). Se si trovasse una seconda moneta reimpressa negli stessi punti potrebbe starci, ma neanch'io ho ritrovato altri testoni con simili caratteristiche e l'ipotesi più semplice è quella più probabile, dunque la ribattitura (e si tratta di moneta coniata al torchio e non con conii rotanti) in un tondello ritagliato da una mezza piastra. Una simile modalità di coniazione venne con ogni probabilità effettuata anche occasionalmente nell'Ottocento su tondelli ripassati in trafila (per cancellare l'impronta) e poi ritagliati con una fustellatrice.2 punti

-

In realtà i regolamenti dell'Unione Monetaria Latina furono variabili e dipendenti dal rapporto di valore oro: argento, in passato relativamente stabile intorno a 1:15,5, ma divenuto molto variabile nella seconda metà del XIX secolo per fenomeni storici (scoperta di nuove miniere nel nuovo mondo), economici (passaggio al monometallismo aureo di varie nazioni) e speculativi. Pertanto l'aggiornamento della UML del 1878 prescrisse la fine delle coniazioni di Scudi a pieno titolo (900 per mille) concedendo una temporanea deroga per l'Italia per Lit. 9.000.000 [Carboneri p. 348]. Scrive sempre il Carboneri "Nei primi anni del Regno [di V.E. III] ... si coniò pure qualche centinaio di scudi [Aquila Araldica del 1901] ... ma per le rimostranze della Francia, per la Lega latina, si dovettero rifondere e i pochi esemplari, che per essere già stati dati in dono, non si poterono più ritirare e distruggere hanno ora un grande valore numismatico, sebbene non siano da considerare come vere monete" [Carboneri p. 418]. Ecco spiegato il motivo della scarsa consistenza degli scudi del 1901, per quanto le dinamiche della LMN risultino molto complesse e non semplicemente riassumibili in poche righe. Una legge italiana del 1906, volta a ricapitalizzare i depositi bancari d'oro e d'argento, portò nella Conferenza della ULN di Parigi 1908, ad una richiesta Italiana (on. Luzzatti) di riprendere le coniazioni e "... gli Stati alleati convennero di autorizzare un aumento nel contingente delle divisionarie d'argento dell'Unione da 7 lire a 16 per abitante entro un limite annuale di L.0.60, mediante fusione di scudi, accordando all' Italia la facoltà di avvalersi per un terzo di verghe fino al limite di L. 12 per abitante." Inoltre "l'on. Luzzatti sostenne in coerenza della sua tesi, ... la necessità per l'Italia di procedere ad una riconiazione degli scudi degli antichi Stati d' Italia per migliorarne la circolazione ed impedire un'eccessiva perdita nel limitato quantitativo di tali monete ed anche questa proposta potè trionfare, nonostante l'opposizione della Francia che vedeva in questo fatto un mezzo di protrarre più a lungo la circolazione dei pezzi d'argento da 5 lire, da cui è ingombrato il suo massimo Istituto di credito." [Carboneri p. 432]. Ecco spiegato il motivo della ripresa delle nuove emissioni di scudi (e monete d'oro) nel 1911 e 1914 che solo il primo conflitto mondiale interruppe. Credo che un testo importante come quello del Carboneri, presente anche nella nostra biblioteca, vada adeguatamente conosciuto.2 punti

-

Ciao, Avevo iniziato a scrivere questa risposta prima che tu scrivessi il secondo post. Ho avuto un po da fare e questa risposta mi ha preso più tempo di quello che credevo. Tuttavia credo di essere andato alla “radice” della questione, seppur facendo una panoramica molto molto ampia e sommaria. Quindi ti lascio alla mia replica, che, preciso a scanso di equivoci, vuole solo essere uno stringatissimo riassunto dello stato di cose che portarono ai fatti da te descritti ============================================== Hai fatto una domanda molto interessante, che ogni tanto spunta fuori in una delle sue molteplici sfaccettature. Devi sapere infatti che l’argomento da te sottoposto è molto complesso specialmente per le varie vicissitudini storico-economiche che hanno legato il bimetallismo (oro e argento) nel corso delle varie epoche. Apro e chiudo una piccola parentesi, che poi riaprirò brevemente: Queste sue monete, seppur coeve e dallo stesso nominale, hanno un contenuto di fino differente: 800 millesimi il littore, 600 millesimi il cappellone. Vedo che tu sei partito dal pezzo da 5 lire aquilotto e fecondità, quindi dopo la fatidica data del 1914: la grande guerra infatti è quella che ha cambiato tutto. Per capire bene le cose quindi dobbiamo partire da un po prima: inizio secolo, il 1900. Lo standard monetario vigente si basava sul “franco Germinale” (su Wikipedia trovi tutto se vuoi sapere cos’era). In pratica veniva fissata la quota di 4,5 grammi di argento fino per un Franco (corrispondente a 0,29025 grammi di oro puro, per un rapporto argento - oro di 15.5:1). Bene o male (perché non si è mai riusciti a rimanere entro questi rapporti) le cose andarono avanti fino alla grande guerra. Fino ad allora quindi le monete circolanti erano il pezzo da 1 lira, dal peso di 5g, quello da 2 lire da 10 grammi, e lo Scudo da 5 lire per 25 grammi. Queste erano anche le specifiche fissate dall’unione monetaria latina, di cui anche il nostro paese entrò a farne parte. La grande guerra e tutte le difficoltà che si portò dietro esasperarono a tal punto le debolezze intrinseche su cui si fondava il bimetallismo (Due le cause che rendevano debole questo sistema: 1. La fluttuazione dei rapporti tra i due metalli, che invece era stata supposta stabile e 2. La fluttuazione dei cambi) che in breve, l’Unione cessò di fatto la sua funzione monetaria tra i vari Stati anche se, formalmente, continuò ad esistere fino al 1927. Tra le varie concause, la grande guerra incentivò la tesaurizzazione delle monete in metallo prezioso, con conseguente emissione di moneta cartacea (da qui l’emissione dei BUONI, ben conosciuti da chi colleziona anche cartamoneta), con il conseguente aumento del divario tra i cambi dei vari paesi. I prezzi dell’argento oscillavano vertiginosamente (è in questo contesto così problematico, ad esempio, che venne coniato il “famoso” scudo Quadriga Briosa). L’instabilità portata della guerra rese impossibile ritornare a quei canoni che erano all’origine dell’economia monetale fissata dal Franco Germinale. Dal 1926 ci fu un ritorno della moneta in metallo prezioso, ma questo fu, se vogliamo, solo “di facciata”. Anche se la produzione monetale di aquilotti e bighe fu copiosa, non solo non rispettava gli antichi canoni originari previsti, ma fu comunque di molto inferiore all’emissione di banconote; erano queste, infatti, la moneta più prevalente (che, ripeto, chi colleziona banconote ben conosce). Ad esempio, qui puoi vedere i quantitativi di emissione della banconota da 5 lire che circolava contestualmente all’aquilotto: https://www.cartamonetaitaliana.com/museo/?position=46 Siamo finalmente arrivati alle emissioni da 20 lire Littore, Cappellone e Quadriga lenta. Mancando i rapporti originari oro-argento definiti dalla convenzione, va da sé che queste emissioni furono più dei “tentativi” molto limitati di ripristinare una circolazione metallica come in passato (ecco perché avevano un più basso contenuto di fino). Pochi milioni di esemplari coniati (se consideri il 20 lire impero, addirittura si parla di soli 10 mila pezzi!!!) non sono nulla per soddisfare il bisogno della circolazione monetaria di un paese. Anche se diversi di questi esemplari avranno circolato, la “vera moneta” era la carta. Non parliamo poi delle altre pezzature metalliche emesse per “celebrare” l’impero… 10 lire https://www.cartamonetaitaliana.com/museo/?position=50 50 lire https://www.cartamonetaitaliana.com/museo/?position=63 https://www.cartamonetaitaliana.com/museo/?position=68 Considerando poi il peso delle “monete” auree si chiude tristemente il cerchio. I 100 lire fascione e vetta, benché rispecchiassero i criteri tecnici pre guerra, furono coniate esclusivamente per fini propagandistici e vendute a 4 volte il loro valore facciale. Non parliamo poi delle successive emissioni auree perché il loro scarso volume di emissione (e i loro dati tecnici) sono imparagonabili con gli standard che avrebbero dovuto rispettare. Dal momento che queste monete furono quindi emesse più per propaganda che per la circolazione (la maggior parte furono tesaurizzate e/o hanno avuto una circolazione comunque non intensa) il loro contenuto di fino rimane una “questione” secondaria non necessariamente legata al corretto rapporto con l’oro. Ovviamente incoraggiò tutti a leggere la sterminata documentazio disponibile sul tema (libri o web).2 punti

-

Qualcuno il volume di cui all’oggetto? Che differenza c’è tra libro rosso e libro blu? Ringrazio in anticipo1 punto

-

Buonasera e buon anno a tutti! Data la mia passione per le monete che reputo "strane" qualche tempo fa sono riuscito a ottenere tramite scambio questa moneta,che era tenuta in scarsa considerazione dal proprietario. Senza saperne molto ero stato attirato dalla piccola dimensione e peso rispetto a quello che consideravo un semisse "normale"(ho riconosciuto che fosse un semisse solo in base alla s) e anche se i pesi variano moltissimo in base al periodo di emissione questo mi sembrava davvero troppo sottopeso e di stile strano, soprattutto la barca sul retro. Ci ho messo un bel po' a capire cosa fosse, e magari mi sbaglio, ma dati i simboli sopra la prua e il peso di circa 7,1 grammi lo avrei riconosciuto come un semisse di zecca "non ufficiale", vorrei chiedere se qualcuno ne sapesse di più e avesse la referenza esatta ! Grazie in anticipo per l'attenzione!1 punto

-

DE GREGE EPICURI Bellissima moneta, bellissimo ritratto, splendido rovescio. Non ti crucciare per il "tribute penny", questa è molto meglio.1 punto

-

Ciao, moneta che dimostra tutti gli anni che ha ed i segni del luogo dove ha stazionato prima del suo ritrovamento. Quasi impossibile una sua classificazione precisa. Dal ritratto restringerei alle auguste Faustina Minore o Lucilla. Per la figura sul rovescio potrebbe trattarsi della dea Giunone (tipologie che ci sono per entrambe le auguste). Il diametro è scarso ( il tondello è molto rovinato) ma propendo per un asse ( unica lettera che mi sembra intravedere è la C che ti evidenzio in foto). Attendiamo ulteriori interventi 🙂 ANTONIO1 punto

-

DE GREGE EPICURI Molto belli sia il ritratto che i simboli delle legioni al rovescio. Sono molto nette le fossette centrali (dimples) sia al diritto che al rovescio, come quasi sempre in questa monetazione.1 punto

-

Buonasera...foto difficili da confrontare e interpretare...ma una foto nitida della firma ROMAGNOLI aiuterebbe...la Elle nei falsi ha la stanghetta bassa mal impressa o diversa....è na brutta Elle negli originali, allungata come la Erre. Cmq mi piacerebbe sentire il parere degli altri ( non io!) esperti del Regno, chi le colleziona e fotografa.... fosse anche solo per chiedere foto migliori dei dettagli dirimenti. Anche su quella Umberto ho percepito tanto silenzio! "Buono cmq quel Re Buono" per me almeno! E anche questa son più propenso a leggerla buona che cattiva!!! Cordialmente. P.s. Alessandro....foto migliori, risposte migliori..1 punto

-

Ciao @Lacedemone , bel "colpo" ! la tua moneta e' un Cr. 110/3 ed e' senza valutazione di rarita' , il che denota una rarita' indefinita o piuttosto alta . Se vai su Monete Repubblicane dei Quaderni Lamoneta , trovi il simbolo della Corona su Asse e Semisse e la spiegazione di "emissioni non ufficiali"1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

Bello, particolare anche il rovescio con Romolo : https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://www.ilgiornaledellanumismatica.it/la-lente-un-sesterzio-antonino-pio-del-140-d-c/&ved=2ahUKEwiIutTqnr-DAxUaQPEDHXBrAw4QFnoECBoQAQ&usg=AOvVaw1AhoW_KGtnaruDlIUicgbI1 punto

-

Salve condivido foto di una cartolina di famiglia e chiedo maggiori informazioni ai più esperti. Ringrazio in anticipo. Buon 2024!!1 punto

-

Quello che ci fa capire da dove parte la cartolina il 31.3.1917 e' l' annullo di POSTA MILITARE 4 TRUPPE OCCUPAZIONE, questo annullo e' stato usato in Albania dal 4.4.1916 al 31.7.1917. L' annullo su una scala da 1 a 13 e' valutato 5 (interessante).. quindi ha un suo valore. Accanto il solito timbro regimentale con battaglione e compagnia + il verificato per censura. Affrancata con un meraviglioso 5c verde, emissione detta Leoni del 1906 con l' effigie del Re tutta spostata a dx, (tipico di questa emissione). Molto bella, materiale da non sottovalutare.1 punto

-

Annullo di partenza doppio cerchio grande con lunette barrate di Cattavia, piccolo paese della parte meridionale dell' isola di Rodi del 5.1.1941. Annullo di arrivo di Sava (Taranto) del 9.1.1941 (tempo record per la consegna, oggi impiegherebbe di più). Affrancata con francobollo da 10c bruno della "serie Pittorica" emissione del 1932. Quotazione di catalogo sui 10€. Il timbro del comandante con tanto di firma in crayon blu, puoi essere si una forma di controllo di censura.. la cartolina parte da una zona di occupazione, scritta sicuramente da un militare, e' possibile quindi che prima di essere consegnata all' ufficio postale la posta venisse controllata. Molto bello il francobollo e RARO l' annullo di Cattavia, fanno della cartolina un pezzo di valore. Magnifica.1 punto

-

Sai,ero più sicuro con quella di Umberto, qui ci vado più cauto,ma quelle parti che ho indicato,per me sono valide e consone.😊 Il contorno può sembrar diverso dall' originale(più stretto tra le rigature)ma bisogna considerare l' usura che appiattisce. 😊1 punto

-

Questo sicuramente 😀 Alessandro ci sta fornendo monete non facili a mio avviso per cui sbilanciarsi subito e da foto (tranne una se non erro per cui non si è proprio discusso).1 punto

-

grazie @rickkk Io ho infatti parlato di indizi, non di prove. Ciascuno di essi è un indizio. Aggiungo che, rispetto al mio esemplare, le lettere di FERT sono in effetti completamente differenti, ma le rosette ed i nodi d'amore non sono poi cosi' diversi, a parte il nodo della prima foto che sembra in effetti uno sgorbio Per quanto riguarda il conio basso sul 27, non lo accetterei come giustificazione in questo caso, ma ben inteso se la perlinatura fosse perfetta, allora potrebbe darsi, certo 🙂1 punto

-

Buongiorno @1412luigi, Ci sono diversi indizi: le tolleranze sul peso erano già più piccole degli 0.2g segnati; il fondo del D ha una "usura" anomala (noti le basi della cifra 27, che paiono consumate, per una moneta in condizioni qspl); la ghiera del bordo è schiacciata è mal riuscita nello stesso punto. In corrispondenza dello stesso punto del bordo, ma sul R, la ghiera è mal riuscita. Infine, le scritte FERT son tutte gentilmente incise, paiono sfiorare il bordo, mentre potrebbero essere ben più profonde. A questo prezzo io non la prenderei 🙂 Ma c'è di peggio, dai facciamoci quattro risate. Il venditore della baia che propone un 2 pence 1971 MB a 350 euri ci propone questa chicca a 900 euro:1 punto

-

Mi chiedo se non e‘ possibile vedere la moneta senza distruggere il pezzo tramite qualche tecnologia tipo sincrotrone a raggi x o altro. https://www.geopop.it/sincrotrone-cose-come-funziona-e-a-cosa-serve-questo-particolare-acceleratore-di-particelle/1 punto

-

Io son fatto così. Per me la conservazione rappresenta l’80% delle prerogative che deve presentare una moneta. Preferisco mille volte un FDC comune che un R4 in MB. So di suscitare vivi dissensi ma come diceva Clark Gable nella scena finale di Via col Vento: “Francamente me ne infischio” 🤣🤭 e il Forum è bello perché ospita tutte le opinioni.1 punto

-

semplicemente magnifica, quale emiliano nato a Genova e vissuto sotto la Lanterna per 33 anni piango per la perduta sovranità, ma ammiro la assoluta bellezza di queste monete, ancora complimenti!1 punto

-

E' sempre bello condividere... aggiungo anch'io il mio esemplare per questa Augusta, un caro saluto a tutti.1 punto

-

Però le monete con più di 70 anni per essere esportate legalmente fuori dai confini italici hanno bisogno di un certificato di esportazione da richiedere al Ministero dei Beni Culturali tramite il servizio internet SUE, e la normativa non esclude le monete di borsa1 punto

-

Controllando la tariffa che avrebbe dovuto essere 30c per una cartolina per l' interno, sicuramente il timbro del Fascio femminile di Lucca e' stato apposto di proposito per poter inviare la cartolina a tariffa ridotta con 20c della serie Imperiale. Erano agevolazioni che avevano i comuni i Podestà e le sedi del partito . Quindi anche se non nasce come timbro postale, possiamo considerarlo un timbro che se usato postalmente dava diritto ad una tariffa ridotta. L' annullo non nitido di partenza del 3.3.41 non è di Lucca, ma di una località credo in provincia della stessa. Due parole sul francobollo della serie Imperiale, che anche se di basso valore di catalogo e' un'emissione significativa del periodo tra le più longeve del Regno d'Italia, emessi nel 1929 furono usati (senza Fasci ) fino al 1946, con molte varianti sono piccole gioie per i collezionisti di questo periodo.1 punto

-

1 punto

-

@vindar Le considerazioni fatte da te sono giuste ed in buona parte spiegate da @ilnumismatico. Vorrei però sottolineare 2 cose. La prima rispetto alla tua domanda originaria: nel corso dell'Unione Monetaria Latina 5 monete da 1 lira avevano meno argento di uno scudo da 5 Lire. Questo perchè gli "spezzati" dello Scudo (ovvero la moneta divisionaria) non era interconvertibile tra le varie nazioni come lo Scudo ed era pertanto una moneta cossiddetta "fiduciaria" a circolazione locale e titolo metallico autonomamente stabilito. Sempre questo termine di "moneta fiduciaria" si ricollega alla monetazione argentea post-bellica in cui, a prescindere dal contenuto intrinseco argenteo, questo, per la svalutazione di tale metallo, era sempre di valore nettamente inferiore al valore nominale. Dunque, seppure le monete a minor contenuto argenteo fossero le meno gradite alla popolazione, pure non faceva molta differenza. Ulteriori parziali spiegazioni si possono desumere dalla relazione di Zecca qui scaricabile (molto interessante)!1 punto

-

https://www.moneteromane.info/corrisp/c703/c703.html Roma, sesterzio, Mariniana e il pavone andante Cordiali saluti e buon anno nuovo Giulio De Florio1 punto

-

Buonasera e buon anno a tutti in primis. Condivido un bel cioccolatino,senza pretese,ma sempre bello,fresco dal mercatino di oggi 😁1 punto

-

Fa sempre piacere accompagnare la propria moneta con un bagaglio di informazioni che non possono fare altro che arricchire in tutti i sensi. Saluti Alberto1 punto

-

Al di là del prezzo, su cui non mi so esprimere, a me la moneta piace: il pavone - che è la parte più importante - è ben conservato, e il nome di Mariniana è leggibile. Tanto basta per giudicarlo un buon pezzo a mio parere.1 punto

-

Ho visto che esiste anche un’edizione ‘Mega’ del red book. Qualcuno la conosce?1 punto

-

Salve a tutti, ciao Beppe, a dir la verità qualche documento lo si trova ancora... a testimonianza delle avvenute fusioni di campane in bronzo, sottratte alle chiese per battere moneta con l'effige del "buon" Gioacchino Murat. Allego una pagina tratta da: "Documenti per la storia, le arti e le industrie delle provincie napoletane" - volume 3 - Joampiero Leostello - 18851 punto

-

Ciao Rocco @Rocco68, pur in mancanza di documenti, penso che il Rame di Murat abbia una storia interessante da raccontare, seppure solo per ipotesi. Sappiamo che Murat era piuttosto istrionico e vanitoso e che la popolazione e le terre che gli furono assegnate per costituire un nuovo Reame, gli piacevano molto. Si rendeva conto che, per avere successo, doveva far dimenticare Re Ferdinando IV che era molto popolare, nonostante molte scelte sbagliate. A quel tempo non esistevano i “media”, solo qualche giornale ( letto da pochi ) e soprattutto le monete che erano a disposizione di tutti, anche del “popolino”. A questo punto era necessario cambiare le monete, mettere sul conio un bel ritratto del nuovo Re e ritirare quelle del predecessore, procedura necessaria, sia perchè era sconveniente che il “Re Lazzarone” continuasse a far bella mostra di sé, sia perchè la Lega di Rame era piuttosto difficile da reperire e soprattutto costosa. Pertanto si ritirarono moltissime vecchie monete, non considerando però che le componenti delle stesse erano diverse ( il Bronzo è costituito di Rame - la maggior parte - e di stagno, in epoca moderna le proporzioni sono circa 95 Rame 4 Stagno e 1 Zinco ). Una volta fuse si passava alla fase della laminatura da cui venivano ricavati i tondelli per coniare le monete. Essendo le monete fuse di composizione diversa, è probabile che sulla lamina si formassero delle bolle che raffreddandosi collassavano portando a quei “crateri” che sono comuni nei 2-3 Grana di Murat. Sicuramente, senza l'assillo di sostituire presto le vecchie monete, quelle imperfette sarebbero state scartate e rifuse, ma questa tipologia era molto usata anche per le compere di tutti i giorni e quindi si preferì lasciare in circolazione delle monete con difetti, piuttosto che avere una grave crisi di circolante. Naturalmente è solo una mia idea personale. Buona Serata, Beppe1 punto

-

@Asclepia, @giuseppe ballauri, @Fondamentale @lorluke e a tutti del Forum....da queste nuove foto come possiamo giudicarlo in conservazione questo 2 Grana1 punto

-

Sono perfettamente d'accordo sul lavoro del Magliocca. Ed anche sul fatto che la rarità possa ridimensionarsi nel tempo. Visto che nella mia collezione ho un esemplare del 6 tornesi 1800 con due punti in orizzontale dopo ET, ho voluto capire come realmente stanno le cose. Ringrazio tutti e pubblico la mia moneta. Un caro saluto.1 punto

-

Ma ad un certo punto, probabilmente per la rottura del conio, il lato col trittico di figure dominato da Ercole venne rifatto principalmente nella ridisposizione della legenda:1 punto

Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00

Lamoneta.it

La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.

Il network

Hai bisogno di aiuto?

.thumb.jpg.ae694d43dad26808f483a70d749ce2f0.jpg)