Classifica

Contenuti più popolari

Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 09/25/24 in Risposte

-

Senza offesa ma con simili presupposti… spero che sulle monete classiche tu sia più preparato, perché sulle moderne i tuoi giudizi lasciano spesso basiti Come dici tu, da quando è mondo e mondo, quando vendi trovi sempre una valutazione più severa, ma quando compri, magicamente, tutto diventa migliore. Quindi di cosa devo fidarmi, del tuo parere di affidarmi a un commerciante che mi valuta questa moneta MB, e poi la rivende a Bb? Parliamo in termini di prezzo, che alla fine è quello che più conta: tu lasceresti questa moneta per 30 € o poco più? Tra l’altro, io ero rimasto che questa data è catalogata come NC e non C… Se un commerciante mi valuta MB questa moneta me la ripiglio e sul suo nome ci faccio una bella croce sopra! E la metto su ebay… Conosco abbastanza bene il mondo del commercio, ho appena messo in vendita all’asta la mia collezione, ottenendo un buon riscontro. Quello che consiglio agli utenti ora e sempre, è quello di non fidarsi di NESSUNO, ma di aprire gli occhi, studiare, imparare ragionare con la propria testa sul valutare tutti gli aspetti impliciti nella valutazione. Nella valutazione non esiste solo il freddo e striminzito grading, ma anche le note, che si usano pochissimo. Ed eccone i risultati7 punti

-

Ciao, la moneta presenta oggettivamente dei rilievi ancora buoni che la rendono ancora, tutto sommato, gradevole: l’espressività del ritratto è integra e l’usura, ben percepibile ma omogenea, non ha intaccato la leggibilità dei dettagli (baffo su tutti, ancora con un bellissimo rilievo). Come è ben evidente però, presenta molti graffi che sembrano generati da probabile pulizia (si vedono degli antiestetici residui di patina tra i rilievi più piccoli) e un colpo ben pronunciato ma, a mio parere, non drasticamente così deturpante. La tua valutazione di qbb la trovo equilibrata, o comunque rientra nella normale sfera della soggettività. Qbb può essere una somma complessiva sia dello stato di conservazione che dei difetti (graffi e colpo al bordo). A mio parere potrebbe starci anche un grading di Bb visti i rilievi ancora ben conservati (mi ripeto, vedere il baffo che in questa moneta è spesso il punto più critico, non solo per l’usura ma anche per i problemi di coniazione che spesso lo rendono più basso e debole). Aggiungerei, ai fini della chiarezza formale del grading la nota che ne indichi il colpo e i graffi. Francamente una valutazione di MB la trovo eccessivamente conservativa. Penalizzare di mezzo punto una valutazione per un solo colpo al bordo e dei graffi da pulizia, quando c’è un ritratto ancora ampiamente espressivo (e tu, @didrachm, che segui le classiche, sai quanto questo aspetto sia significativo ) mi sembra esageratemente severo. Non voglio né aprire una polemica, né perorare le mie valutazioni come fossero il verbo (infatti, uso il condizionale laddove serve!). Ci tengo però a far riflettere gli utenti sull’importanza di valutare tutti gli aspetti del procedimento valutativo, con l’obiettivo di esprimere un giudizio “il più possibile” equo e formalmente trasparente. Tevere più volte mi disse che una valutazione data con rigore non implica la severità (che è un errore) ma una valutazione equilibrata di tutti gli aspetti da valutare. Liquidare una valutazione in modo severo, perentorio e superficiale come più volte ho espresso, è un errore. Essere severi non significa essere più giusti. Si è “giusti” (notate le virgolette) quando: - si motiva e si contestualizza il proprio parere, rendendolo trasparente - ci si sforza di valutare tutti gli aspetti valutativi implicati (in questo caso l’entità dei rilievi e l’espressività del ritratto su tutti) Più volte ho parlato del mio sistema di grading che sto cercando di elaborare e su cui mi sono bloccato. Un aspetto così cui sono assolutamente certo possa risultare vincente è proprio la trasparenza che ne deve scaturire: il collezionista deve capire perché arriviamo a una certa valutazione, e deve avere ben chiari gli aspetti che sono stati presi in considerazione. Dato che la soggettività è un parametro intrinseco del grading, reputo questa formalità procedurale-valutativa la chiave per trasformare il grading, spesso assegnato in maniera fin troppo essenziale, in una valutazione più chiara, obiettiva e al tempo stesso più educativa per il collezionista più inesperto. Ma qui mi fermo perché non vorrei dare assist a chi poi mi ruba l’idea (come è già avvenuto). La moneta passata da Nac non è una “variante” di conio, che implica la volontà dell’incisore nel conferire delle modifiche. È semplicemente un tondello che non è passato nella ghiera per imprimere gli incusi nel taglio, a differenza della tua moneta che presenta invece un taglio fortemente evanescente. Anche qui, il parere espresso sul fatto che l’usura abbia reso detto taglio così evanescente mi pare decisamente fuorviante quanto dato con leggerezza. Mi ricordano tanto i pareri espressi dall’utente gi******i… Ma vi pare mai possibile che una moneta in bellissima conservazione presenti un’usura così marcata del taglio? Suvvia @didrachm… cerca di esprimerti con più cognizione di causa (e magari anche in modo più consono).6 punti

-

Ringrazio il CCNM per l'invito e la consueta ospitalità, un grazie va anche ai numerosi partecipanti sia presenti in sala sia connessi alla diretta online. Un ringraziamento speciale va ai due amici collezionisti che hanno portato in visione le loro monete di Carlo V, vere protagoniste del post-conferenza. Mi auguro di aver dato nuovi spunti di approfondimento ai cultori della monetazione milanese, nonché di aver incuriosito i partecipanti che si interessano di altre monetazioni. Grazie mille, Antonio4 punti

-

Conferenza molto interessante! Complimenti Antonio per l'esposizione chiara e appassionata. È stato inoltre un privilegio poter vedere e toccare con mano monete così rare e pregevoli...4 punti

-

Buonasera a tutti, Autunno ormai, non so perché ma mi viene voglia di Viceregno. Avevo messo insieme i miei Tornesi con Tosone di Filippo IV per una foto di gruppo eppure uno era sfuggito e l' ho fotografato da solo. Ho la sensazione che manca ancora qualcuno all'appello ma una di queste sere faccio delle ricerche e soprattutto metto insieme tutti i miei appunti sparsi ed aggiorno il famoso registro cronologico degli acquisti. Dunque sono quasi nella totalità senza data leggibile ma li tengo lo stesso in collezione. Magari un giorno li userò per farne dono a qualche giovane appassionato alle prime armi. Intanto gustiamoci questo insieme. Saluti Alberto4 punti

-

Ri-ciao a tutti, so benissimo che parliamo di nulla, però anche studiare i falsi ha la sua ragione di essere e - come già anche scritto sopra - questo proprio un classico falso non è, sembra più un gettone creato ad hoc per uno scopo che non conosciamo, ma sarebbe azzardato dire che fu fatto per imbrogliare. Ho ricercato un po' e posso dire di aver trovato due conii che ho battezzato "manoritta" e "manorotta": guardate questa immagine e capirete perchè 😁 ed anche la corona dell'Italia è differente: meno pronunciata nelle "manoritta", con le punte più pronunciate sulle "manorotta" --- Il diametro e peso non vengono sempre riportati nelle descrizioni, ma 30mm e 10g vengono citati (il mio esemplare è 30mm/11,3g con calibro e bilancino di precisione) un po' di tolleranza ci può stare. ===================== La caccia continua, se era veramente per un mago, al massimo finisce con un coniglio al sivè Njk3 punti

-

A mio modesto parere il passo avanti comunque l'abbiamo fatto.3 punti

-

Pienamente d'accordo, Marco lavora con entusiasmo e professionalità per far nascere ogni volta un numero speciale del Gazzettino. Allora questa volta i complimenti vanno dedicati espressamente a Marco @El Chupacabra per il suo impagabile lavoro. 👏👏👏👏3 punti

-

allora, la ricerca di identità di conio più semplice, quella sul rovescio di Postumo, non ha dato frutto... sui 56 esemplari fotografati sul libro di Mairat, il più simile recuperato è questo: non si tratta di una identità di conio, ma è comunque interessante per la forma delle lettere della legenda "SALVS" che appare compatibile con la mano dell'incisore della moneta in esame. Si preannuncia più lunga invece la ricerca del dritto...3 punti

-

Scusate, ma... @Eloy perez aveva scritto il 28 gennaio, giorno della sua iscrizione, e da allora non si è più connesso al forum. I richiami alla buona educazione sono sacrosanti, ma temo che stavolta siano fuori tempo massimo, se non l'ha ancora imparata c'è poco da fare3 punti

-

...e come tradizione qualche foto della piacevole e interessantissima serata, grazie Antonio3 punti

-

Un ringraziamento mio va a questo punto a Marco @El Chupacabra perché il Gazzettino e’ opera indubbiamente di tanti, ma quello che ha fatto Marco, anche nei precedenti numeri, per editing e briciole, e’ stato un lavoro enorme svolto veramente con passione, professionalità e spirito di volontariato senza fini, grazie !3 punti

-

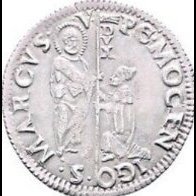

Buongiorno a tutti, Dopo un lungo silenzio mi fa piacere potervi mostrare il mio nuovo ingresso in collezione. Si tratta di una tessera (o medaglia) per la Scuola della Passione emessa dalla zecca di Venezia nel 1766. Argento, diametro mm 39, peso g 6,21: Pur essendo forata, tosata e verosimilmente indossata per lungo tempo (da qui la ahimè scarsa conservazione), questa medaglia è importante sia perché inedita (manca sul Voltolina), sia perché è una delle poche pervenuteci in argento, ma soprattutto per l'alta qualità delle rappresentazioni. Il lato con la scena della crocifissione (e legenda ECCE M(ater) TVA - ECCE F(ilius) TVVS) riprende il soggetto di diverse altre tessere della Schola fin dal '500, ma è il lato con la deposizione (e legenda MORTEM NOSTRAM MORIENDO DESTRUXIT) che, pur essendo di bassa conservazione, stupisce per la notevole capacità incisoria, in grado di rappresentare con arte e precisione ogni minimo particolare. Questo mi suggerisce che l'incisore possa aver avuto un modello (verosimilmente una "Deposizione" pittorica, soggetto molto frequente dal '400 in poi e presente in numerose chiese veneziane). Difficile da provare, in effetti, perché anche una semplice ricerca per immagini restituisce decine e decine di opere simili ma non identiche a questa. Peraltro, sempre che all'origine ci sia stata una tela, non possiamo essere sicuri che questa esista ancora. Mi affascina l'idea che all'interno della Scuola della Passione, in campo dei Frari (chiusa agli inizi dell'ottocento in seguito agli editti napoleonici e i cui arredi e opere d'arte vennero subito dispersi), ci potesse essere proprio questa Deposizione. In effetti le antiche guide del Boschini e dello Zanetti, ci indicano tra gli arredi una Deposizione di un tale pittore Antonio Zecchini sul quale però non ho trovato informazioni nemmeno riguardo al periodo di attività. Esiste tuttavia un pittore Antonio Cecchini definito "paesista e copista" attivo nel Seicento e sicuramente conoscente del Boschini. Un precedente di questa medaglia lo troviamo a fine '600, sempre per la stessa Scuola: Rappresentazioni e legende molto simili ma non identiche. Chi ha approntato i conii nel 1766 si deve essere ovviamente ispirato a questa (Volt. 1106). Anche in questo caso presenta una estrema rarità: oltre al pezzo della collezione Voltolina ho rintracciato solo due passaggi in asta, per un totale di tre pezzi conosciuti. Il confronto con le emissioni in rame, rare ma non introvabili anche se s volte appaiono esemplari non censiti per abbinamento di conii, suggerisce che le versioni in argento dovessero essere destinate a qualche personalità di spicco della Scuola. E le date 1696 e 1766, assenti su tutte le emissioni in rame, potrebbero in questo senso poter essere associate all'avvicendamento del Guardian Grande, ovvero al vertice della Scuola, e magari a lui destinate.2 punti

-

L'emissione sarebbe consistita in dala (dollaro, di valore parificato a quello statunitense), hapalua (mezzo dollaro), e hapaha (quarto di dollaro). Era prevista una quarta moneta, hapawalu, di valore pari a 1/8 di dollaro. Avrebbe dovuto sostituire il real ispano-americano, di uso comune nelle isole per le piccole transazioni. Ma questa moneta fu abbandonata dopo che erano stati prodotti appena 20 patterns in argento (e qualcuno in altri metalli, tra cui oro e platino), poiché avrebbe richiesto la produzione di speciali tondelli e sarebbe stata l'unica denominazione non correlata ad unità di valuta utilizzate negli Stati Uniti. Al suo posto si decise di adottare la moneta da 10 centesimi, o dime (umi keneta in lingua hawaiana). L'esemplare da 1/8 di dollaro in foto (uno dei 20 in argento), disegnato, come tutte le altre monete, da Charles Barber, è stato valutato da PCGS in conservazione PR63 Cameo, e aggiudicato in asta Heritage per 48.000 dollari. Le monete proof come questa, e come quelle presenti, in minimo numero, per tutte le altre denominazioni (ne vennero prodotte 26 per ciascuna), furono coniate a Philadelphia, quelle destinate alla circolazione a San Francisco. La coniazione avvenne da settembre 1883 a giugno 1884, ma tutte le monete portano la data 1883. petronius2 punti

-

Facendo dei confronti e consultando dei miei vecchi appunti proprio sui globetti che si trovano sotto all' intreccio dei rami delle piastre di Ferdinando ho riscontrato che la foglia che costeggia lo stemma e il globetto lo troviamo nelle piastre del 1796... Adesso non pretendo di avere la verità in tasca ma credo di avere un buon margine di certezza per poter affermare che questo dodici carlini di Murat è stato ribattuto su una piastra del 1796 di Ferdinando IV di Borbone... Adesso scappo che tra poco vado a lavoro, lascio qualche immagine per i dovuti paragoni... Grazie e buona giornata a tutti...2 punti

-

Buongiorno a tutti,ho giusto qualche minuto per esporre le mie considerazioni, è evidente che tutti concordiamo che il dodici carlini in oggetto è ribattuto su una piastra di Ferdinando IV,come hanno giustamente evidenziato @Raff82,@litra68 , @ilnumismatico e @demonetische ringrazio,dove con i loro interventi hanno portato in risalto i punti più interessanti dove si notano abbastanza chiaramente i resti della parte bassa dello stemma di Ferdinando IV con anche i caratteri del valore, l'intreccio del ramo di palma e di alloro, e il profilo di Ferdinando IV... In base a questi particolari mi sarebbe piaciuto andare oltre, e cioè capire su quale delle annate delle piastre di Ferdinando IV sarebbe potuto essere stato ribattuto questo dodici carlini di Murat... E grazie anche ad un messaggio privato da parte di @LOBUche ringrazio e spero di rileggere presto,ho focalizzato la mia attenzione sulle piccole tracce lasciate dalla piastra di Ferdinando IV su questo dodici carlini,in primis ho notato che la foglia del ramo di palma costeggia ,di fianco, la cornice dello stemma di Ferdinando IV...2 punti

-

2 punti

-

2 punti

-

La conferenza, con gli approfondimenti sugli incisori e le spiegazione delle iconografie di certe monete, è stata molto interessante ed il Relatore è riuscito a coinvolgere il pubblico presente, buona anche la presenza online. Come avevamo promesso a fine conferenza si sono potute apprezzare monete che difficilmente si possono vedere, a parte la doppia in oro e gli scudi le altre monete della serie carolina erano presenti, mezzi scudi, 2 burigozzi, la moneta da 5 soldi, varianti...i presenti si sono potuti lustrare gli occhi. Disponibili per la consultazione libri sulla vita e le opere di Leone Leoni. Ancora un grazie ad Antonio per la sua disponibilità ed a tutti i presenti.2 punti

-

Buongiorno Un opuscolo che leggo e rileggo sempre molto volentieri. Complimenti a tutti coloro che partecipano alla stesura del documento. Spero di ricevere presto il numero 11. 🙂 Saluti, miza2 punti

-

Concordo con @Andrea Costa, approfondimento affascinante tanto quanto le monete che si sono potute ammirare. Grazie a tutti. Sergio2 punti

-

La penetrazione americana nelle isole crebbe a partire dal 1849, ma ci vollero più di 30 anni prima che questo portasse a nuovi sviluppi numismatici. All'inizio degli anni 1880 il re Kalakaua I sentì il desiderio di una nuova moneta hawaiana, e dopo due anni di dibattito la Zecca degli Stati Uniti fu incaricata di crearla. Un rappresentante del re, il magnate dello zucchero Claus Sprekels, prese contatto con gli americani, presentando dei disegni preliminari, e chiedendo che fossero prodotte una serie di monete in argento per un valore complessivo di 1 milione di dollari. Ma, prima di queste, dobbiamo dar conto di un'altra emissione non ufficiale, e a dire il vero nemmeno americana. Ma poiché è censita nei cataloghi di monete statunitensi accanto alle altre, ritengo giusto parlarne anche qui. Nel 1881, il proprietario di una miniera di nichel nella Nuova Caledonia incontrò il re Kalakaua durante il suo viaggio intorno al mondo, e lo convinse a far coniare dalla Zecca di Parigi 200 monete campione da cinque centesimi. A queste non seguì un'emissione ufficiale, forse perché il motto hawaiano era scritto male, iniziando con AU invece che con UA. Il nome dell'arcipelago era indicato come Isole Sandwich, il nome britannico per le Hawaii. Queste monete sono estremamente rare, ma esistono dei riconii in alluminio realizzati con copie dei conii. Le monete originali sono identificate da una piccola croce nella parte superiore della corona. petronius2 punti

-

Buonasera a tutti, ultima vicereale entrata in Collezione. Presa in Germania, la stavo catalogando e sinceramente ho l'impressione che somigli molto ad uno degli esemplari riportati in foto nel libro di Pietro Magliocca : "La Moneta Napoletana Dei Re di Spagna Nel Periodo 1503-1680" Tornese con Tosone Filippo IV 1632 D:/ PHILIPP•IIII•R R:/ Anepigrafo, Tosone sospeso rivolto a Sx in una Corona d'alloro. Pag. 237 Numero 104 contrassegno T Sigla S del Maestro di Zecca Salomone con globetto sotto. Cosa ne pensate? Saluti Alberto2 punti

-

In attesa di essere distribuito gratuitamente, vi posto l'indice del Gazzettino di Quelli del Cordusio n°11 augurandomi di fare cosa gradita:1 punto

-

1 punto

-

Esatto. Che io sappia, se ne conosce un solo esemplare in una collezione privata di un pugliese. Sul dritto, sopra la testa di Murat, si nota la punta dello stemma borbonico.1 punto

-

*La nota riportata sul Gigante riguardo la ribattitura di questi 12 Carlini 1810 testa a destra non è corretta. È evidente dalle lievi tracce che si scorgono della moneta ospitante. Solamente il rarissimo 12 Carlini del 1815 è ribattuto su una Piastra del 1805 .1 punto

-

Grazie! Perdonami se ho equivocato1 punto

-

fabry61 Riguardo alla … “ battuta infelice “ non volevo che Lei si risentisse. E’ risaputo che a Venezia il vino era considerato una panacea quasi al pari della Teriaca. In questa parte del forum non facciamo altro che magnificare le monete della Serenissima sotto tutti gli aspetti, e poi se qualcuno sbagliava una martellata diciamo che aveva bevuto un’ombra di troppo ? Ma come Lei saprà, a Venezia e nei territori Veneti, e non solo, ci sono ancora i discendenti dei Dogi, dei Nobil Homini delle Nobil Donne, dei cittadini originari, e anche di tutti i massari e lavoratori che operavano in zecca, se fossi un loro discendente forse un poco me la prenderei, tenendo conto della vita che si faceva a Venezia nei secoli andati. Comunque sia, ognuno ha il diritto di esprimere la sua opinione. Detto questo per me la questione è chiusa. Cordialmente Giovanni Melior est sapientia quam vires1 punto

-

Il mio intervento non era ammonitivo nei tuoi confronti (ci manca!), ma aveva solo lo scopo di manifestare una mia osservazione. Tutto qui. Buona serata 👋1 punto

-

Bravissimo Antonio, ti ho seguito da casa e anche se non seguo Milano ho davvero apprezzato moltissimo.1 punto

-

Vorrei precisare che è possibile intravedere nel dritto sia il valore sia parte dello stemma di una piastra del Re nasone. Inoltre, in questo caso non si è rispettato il criterio dritto-dritto e rovescio-rovescio.1 punto

-

Ciao Genny, interessante spunto questo del puntino, ammetto che non lo conoscevo. Ora non ho il tempo di approfondire la cosa, ma di getto mi viene da fare queste due osservazioni: - il puntino in questione mi sembra essere in rilievo, quindi facente parte del conio del 12 Carlini e non come traccia accennata di un sottotipo monetale. Sono andato a rivedermi gli altri due esemplari della moneta in oggetto passati sul mercato, ed entrambi (sia quello con la mancanza al R/ che quello della Curatolo per capirci) presentano gli stessi puntini ben definiti, che, a mio parere, lo rendono parte integrante di questo tipo di conio. Allego due veloci screenshot dell'esemplare transitato da Kuenker. - Sono andato a fare una veloccissima ricerca, e anche sul millesimo 1795 della Piastra di Ferdinando IV c'è il puntino in basso al R/. Ti allego due veloci esempi. Ora non ho il tempo di approfondire, ma bisognerebbe studiare bene i conii perchè è pacifico come questo puntino compaia sporadicamente sulle monete. Pongo una domanda al solo fine di capire, beninteso, non voglio "smontare" nessuna tesi, ma solo ragionare ad alta voce: se il puntino che si vede fosse realmente parte del sottotipo monetale (però sul fatto che sia parte del conio del 12 Carlini io ne sono certo: è troppo ben definito, cosa che una ribattitura non lascerebbe così intatto), dovrebbe vedersi anche a h. 12... cosa che sulle Piastre Borboniche non appare. Come dicevo nel mio intervento, esaminando il profilo del sottotipo monetale, è certo che le Piastre ribattute (almeno per l'esemplare oggetto di questo interessantissimo topic) siano quelle degli anni 1795 - 1802.1 punto

-

Dalle tue foto @Claudio59 non fa una bella impressione per me è falsa, comunque bisognerebbe vederla in mano.1 punto

-

Questo allineamento di punti me lo spiego solo con una centratura da parte dell'incisore per ben impostare la corona e le scritte nel rovescio. Che sia il primo caso in cui si notano tutti e tre non lo so, ma in queste particolari coniazioni ci sono. Sentiamo altri pareri.1 punto

-

1 punto

-

Ciao Genny, ottima disanima, mi trovi d'accordo, non avevo sinceramente notato il punto che si trova sotto i rami nelle piastre e ben visibile nel 12 carlini, nella penultima foto da te postata mi sembra che il 2 di 120 sia un attimino più "grosso" rispetto agli altri delle altre foto. Con l'occasione saluto l'ottimo @LOBUe spero anche io di rileggerlo nuovamente. Un saluto Raffaele.1 punto

-

Non mi fa una buona impressione, soprattutto per il bordo, ma sentiamo qualche appassionato di questa monetazione che ne ha maggior dimestichezza.1 punto

-

Buonasera, lo scorso sabato 9 marzo gli studiosi Stanko Flego e Fulvio Colombo hanno presentato presso il Centro Visite della Riserva Naturale Regionale della Val Rosandra di Bagnoli della Rosandra (TS) un’interessante conferenza dal titolo ‘Il “refugium” tardoantico del Crinale in Val Rosandra’, con il patrocinio del Comune di San Dorligo della Valle. Gli autori hanno presentato i risultati di oltre 30 anni di ricerche (il Flego assieme al compianto Zupancic segnalò il sito in una breve nota nel testo “Topografia archeologica del Comune di San Dorligo della Valle” già nel 1991). L’ipotesi dei ricercatori, sulla base di materiali archeologici rinvenuti nei ghiaioni sottostanti ad una serie di ripiani (in parte naturali, in parte ottenuti artificialmente) - di misure variabili tra i venti-trenta metri di lunghezza per due/tre di larghezza - è che il rilievo orografico denominato Crinale (e spesso utilizzato da rocciatori) sia stato sede di un sito tardoantico utilizzato in condizioni di emergenza (invasioni barbariche?) da parte delle popolazioni che abitavano la vallata. Chi non conosce l’area si chiederà “cos’è la Val Rosandra” e nella fattispecie “e cos’è il Crinale?” Per la prima domanda rinvio al link http://www.riservavalrosandra-glinscica.it/ In genere i Triestini la chiamano semplicemente “la Valle”: è un tipico percorso agreste a poca distanza dalla città. Ma pur essendo a breve distanza da Trieste e a poche decine di metri di altitudine sul livello del mare, le alte pareti calcaree che la circondano e la vegetazione rimanda a paesaggi montani (vi ha sede il Rifugio Premuda che è il Rifugio montano più basso d’Italia con i suoi 30 mt s.l.d.m). Brevemente, si tratta di una vallata con ripide ed alte pareti calcaree nel cui fondovalle, tra forre e qualche pozza più ampia, scorre il Torrente Rosandra; la presenza del corso d’acqua (uno dei pochi di superficie dell’area giuliana) ha inciso nei tempi remoti la pietra calcarea creando grotte, ripari ma soprattutto dando refrigerio a selvaggina e ad assetate comunità umane. Per cui abbiamo un’area dove sono state identificate presenze umane riferibili all’Uomo di Neanderthal, del Mesolitico, del Neolitico, la Protostoria e della romanizzazione. Da qui partiva l’acquedotto che serviva la città romana di Tergeste già oggetto di una mia presentazione sul forum https://www.lamoneta.it/topic/114912-acquedotti-romani/#comment-2090919 Il Crinale è un ripido e marcato rilievo calcareo che crea una dorsale che fa parte della stessa Valle ed è separato dal Monte Carso sovrastante da un ampio e profondo canalone. La sua parte sommitale si ricollega all’altipiano costituito appunto dal Monte Carso, già sede di un ampio abitato protostorico Già da questa immagine appare evidente la pendenza della dorsale. I ripiani prima descritti sono evidenziati nella locandina della presentazione già presentata in apertura di testo, indicati dai numeri. Salvo il nr. 1 che è alla base e con la specifica che il nr. 6 è la Chiesa di Santa Maria in Siaris. L’assenza di resti di murature con legante porterebbero ad escludere una natura prettamente militare del sito e una durata cronologicamente abbastanza breve del sito, d’altra parte l’utilizzo di alture erte e facilmente difensibili è comune nelle aree pedemontane nel periodo tardoantico. In realtà è presente un robusto muro con malta di natura non ben chiara prossimo alla Chiesa di Santa Maria in Siaris, mentre nei ripiani è conservato solo un breve tratto di muratura a secco e alla base di uno di questi vi sono abbondanti pietre arenarie di chiara origine alloctona. I materiali raccolti sono perlopiù ceramiche, chiodi da carpenteria (che fanno supporre la presenza di tavolati e/o strutture in legno che avrebbero ampliato la superficie disponibile e fornito qualche copertura), chiodi da ferro equino (utilizzo di muli per il trasporto di materiali da costruzione e/o delle anfore contenenti acqua prelevata nel torrente?) ed una punta metallica. In cima al Crinale, vicino al c.d. Cippo Comici, è presente una piccola cavità a pozzo (Grotta dei giovani/Jama Mladich 3938/5231 VG) dove negli anni ’80 in occasione della prima esplorazione fu rinvenuta una fibbia, un bottone/borchia (?) ed un femore umano attrbuiti ad un generico “periodo romano”. L’accesso alla stessa fu ottenuto forzando una stretta fessura e si presuppone che in antico esistesse un ingresso più comodo. Il rinvenimento di alcune sepolture (1941 e 1974) rinvenute nel tratto dell’acquedotto romano sottostante il Crinale a a Crogole (1954) andrebbero collegate a questo periodo di frequentazione tardoantica. In un ambiente dove le comunicazioni erano mano semplici, gli insediamenti romani privilegiavano il concetto di “intervisibilità” tra gli stessi: a causa dell’orografia del sito non tutti i ripiani possono tenere sotto controllo gli altri. In un contesto difensivo dalla Grotta delle porte di ferro /Zelezni prton (504/3027VG) che si trova sul versante destro della Valle sotto il monte Stena si avrebbe avuto il controllo visivo sia sul “Refugium” che verso l’accesso della Valle stessa sia su una porzione di mare. Dal mare infatti nel periodo tardoantico non sarebbero giunti contingenti barbarici ma più facilmente rinforzi di truppe amiche. Riporto parte della descrizione tratta dal catasto Grotte: “… La cavità è interessante non solo per il suo deposito preistorico, il quale ha fornito reperti analoghi a quelli della sottostante e più nota Grotta delle Gallerie, ma anche per un singolare adattamento subito dal suo ingresso: esso infatti ha una forma molto regolare, ovale, con l'asse inclinato di circa 45° e presenta sul lato orientale una serie di incavi, alcuni dei quali cilindrici, scavati nel calcare; dalla parete opposta si osservano invece tracce di intonaco di cocciopesto, che la patina del tempo confonde ormai con la roccia. Da questi segni, e da resti fittili trovati nella cavità, è stato possibile dedurre che la stessa fosse stata adibita, in epoca tardo romana, a postazione militare di vedetta, per la sua particolare posizione dominante e che l'imbocco sia stato munito di una solida porta, i cui cardini erano posti appunto negli incavi, tutt'oggi visibili. A suffragare tale ipotesi, si nota inoltre un piccolo rialzo del suolo con la superficie molto levigata, che richiama perciò l'immagine suggestiva delle scolte che qui sedute sorvegliavano il territorio circostante.” Il Crinale (vedi profilo nero) visto dall’interno della cavità Il sito risulta di estremo interesse perché va a collocarsi cronologicamente in un periodo poco noto per l’area giuliana e che doveva esser contraddistinto da una certa instabilità in quanto anche a Tergeste vennero rinforzate le difese urbiche (vedasi al riguardo la costruzione del torrione a fianco della scalinata che porta a Santa Maria Maggiore). Il territorio non fu colpito direttamente dalle ondate barbariche che puntavano ad accedere alla Bassa Friulana e da qui, una volta superata Aquileia, a penetrare nel cuore dell’Impero ma l’accesso di contingenti barbarici (es. Unni) mise in apprensione le popolazioni locali. Personalmente ringrazio gli autori per il contributo e le istituzioni locali che da anni puntano sulla ricerca storica culturale ed etnografica per valorizzare un territorio ricco di attestazioni di frequentazioni umane fin dalla Preistoria passando per la Protostoria, la Romanizzazione e il periodo successivo. Per restare al periodo romano, nei pressi della Valle si insediarono i primi contingenti militari impegnati nella Guerra contro gli Histri e nella successiva conquista dell’area https://www.lamoneta.it/topic/200166-nuovi-scavi-archeologici-nellarea-triestina/#comment-2209348 Spero di aver destato la vs attenzione Illyricum1 punto

-

Salve. Nel sistemare i miei documenti e le mie foto ho trovato due cartoline con vedute marinare della vecchia Forte dei Marmi che condivido in questo post. Sorta nel sec. XVI come porto d’imbarco dei marmi provenienti dalle Alpi Apuane, Forte dei Marmi ha preso il nome della fortezza, ancor oggi visibile dalla piazza principale, che il granduca Leopoldo I di Toscana vi fece erigere nel 1788. apollonia1 punto

-

Nel BB, da definizione data dai cataloghi, è contemplabile una lesione al bordo - secondo me ci può stare un qBB o forse un MB - BB, non è la migliore che ho di quest'anno quindi la conservazione mi interessa relativamente. Di fatti il volto del sovrano è ben dettagliato così come corona e scudo, il bordo è in buone condizioni (a parte il colpo) al dritto, purtroppo logorato al rovescio (ore 12). La moneta ha subito pulizia. Ne ho viste di peggiori spacciate per BB ma capisco il tuo punto.1 punto

-

E questo va bene, ma ciò non spiega la somiglianza delle spade rinvenute in Sardegna datate 1600 a.C molto simili a quelle mostrate dai guerrieri Shardana nelle raffigurazioni egizie, e stiamo parlando di un periodo antecedente alle invasioni dei Popoli del Mare. E i vestiti e l'equipaggiamento che si vedono nei bronzetti sardi? Anche questi sono molto simili alle raffigurazioni egizie. Inoltre, nella Stele di Nora la Sardegna viene denominata SRDN, uguale al termine egizio che indicava gli Sherdana. Anche questa è una coincidenza?1 punto

-

Buonasera. Vorrei segnalare alla vs attenzione il recentissimo articolo di Demo (del 2023, per me è praticamente oggi) su academia.edu O početku kovanja srebrnog novca „Sirmijske“ grupe: četvrtsilikve tipa Victoria (I) // The beginnings of minting the silver coinage of the “Sirmium group”: quarter-siliquae of the Victoria type (I), Numizmatičke vijesti 76 (2023), Zagreb 2024, 17-36 (cro) // 37-58 (eng). Abstract: Nel 2024 saranno trascorsi cento anni dalla pubblicazione di un articolo in cui l'archeologo, numismatico e curatore museale croato Josip Brunšmid descriveva e analizzava in dettaglio un piccolo gruppo di monete d'argento finora sconosciute, coniate a nome degli imperatori bizantini Giustiniano e Giustino II, attribuendone la coniazione ai Gepidi e alla zecca di Sirmio. Quando non molto tempo dopo la coniazione a Sirmio fu estesa al periodo ostrogoto, si creò un quadro storico tra gli anni 504/5 e 568, recentemente integrato da una coniazione bizantina non riconosciuta (567-568).1 Fino alla metà degli anni '80 del secolo scorso, il numero di esemplari noti di queste monete era ancora molto esiguo, ma le numerose differenze facilmente percepibili e le caratteristiche stilistiche delle monete d'argento di Sirmio stimolarono la riflessione e il desiderio di dare alle differenze osservate un significato più chiaro, se possibile unito in poche parole: così nacque e passò nell'uso nel tempo il nome "gruppo di Sirmio". Nel frattempo, lo sviluppo delle tecnologie digitali e la loro ampia disponibilità da un lato, e l'attività incontrollata degli "archeologi" metal detector dall'altro, hanno introdotto grandi quantità di monete d'argento del "gruppo di Sirmio" sul mercato delle monete antiche, così quelle che fino a poco tempo fa erano curiosità numismatiche sono improvvisamente diventate una fonte di interesse e ricerca facilmente accessibile per molti. A metà degli anni '90, l'inizio della nuova era del "gruppo di Sirmio" è stato annunciato simbolicamente dall'apparizione di un esemplare diverso da tutti quelli precedentemente noti: a causa della leggenda inversa, è stato chiamato tipo Victoria e associato al 504/505, l'anno in cui la precedente Sirmio Gepidica è stata nuovamente governata dagli Ostrogoti. La natura unica di quella variante ostrogota del tipo Victoria è durata fino al 2016, quando quattro nuove varianti, tipologicamente correlate ma comunque diverse, sono apparse alle aste numismatiche nell'arco di soli tre anni. Il contenuto stilistico e tipologico delle tre varianti suggerirebbe la loro creazione e coniazione in un periodo almeno un decennio prima delle uniche varianti ostrogotiche note in precedenza, e queste, come notevolmente precedenti, sono ora attribuite ai Gepidi di Sirmio e al loro re Trasarico (489-504/505). La quarta versione è un'imitazione della già nota e attualmente più numerosa variante ostrogota del tipo Vittoria coniata nel 504/505, con la quale è quasi contemporanea o solo di pochi anni prima.1 punto

-

1 punto

-

Aggiungo alla discussione un paio di foto Un 10 Centesimi della zecca milanese del 1811 con "IMPERAPORE" ed una lira NATOLEONE che verrà proposta in asta a Novembre Saluti1 punto

-

Se avessimo davvero la macchina del tempo avremmo anche collezioni complete 🤩😂.. ti immagini?1 punto

-

Non conoscevo questa moneta e quindi sono andato un po' a leggere. In effetti, su questa tipologia TVTELA AVGVSTI per Vitello, le opinioni sono cambiate nel tempo. Inizialmente erano considerate o come falsi o come reincisioni di un rovescio VICTORIA AVGVSTI sempre di Vitellio. Questo potrebbe forse spiegare l'assenza della moneta nel RIC I? La ricerca più recente, alla luce anche della comparsa di nuovi esemplari (tipo quello del post #4) ha rivisto il suo pensiero e ora ammette la presenza di questo rovescio per Vitellio. L'effigie rappresenterebbe Vitellio seduto in atteggiamento protettivo verso due figure che, secondo il pensiero prevalente dovrebbero rappresentare i cittadini dell'impero. Forse proprio in attesa dell'arrivo di Vespasiano che poi, guarda caso, erediterà lo stesso rovescio. Fonti per letture ed approfondimenti: - articolo: THE TUTELA TYPE OF VITELLIUS E. Krupp, F. Krupp The Numismatic Chronicle and Journal of the Royal Numismatic Society, Seventh Series, Vol. 1 (1961), pp. 129-130 (3 pages) Disponibile per la lettura libera on line previa registrazione: https://www.jstor.org/stable/42662311 - pagina del FAC con intervento di Curtis Clay (che ha messo in vendita la moneta di sopra e che considera il pezzo un asse per i suoi riflessi rossastri) e che parla anche diffusamente di questo rovescio in Vespasiano: TVTELA AVGVSTI: a new sestertius type for Vespasian in 71 (forumancientcoins.com) - esempla del Mnzabinett di Berlino (che lo identifica come dupondio): MK-B | Vitellius 69 n. Chr. (smb.museum) Spero di non aver detto inesattezze; il mio "inglisc is very pur"😁 PS: @modulo_largo, da dove viene la tua immagine? Ciao. Stilicho1 punto

-

Ti allego le pagine di Guzzetta con la storia del rinvenimento così puoi farti un’idea di quanto fu difficoltoso il recupero del tesoretto.1 punto

-

Ciao, oggi condivido un denario si Settimio Severo con al rovescio il dio della guerra Marte in piedi con elmo, lancia capovolta e scudo dimesso appoggiato su un prigioniero ai suoi piedi. Una scena che nella sua semplicità rende in maniera magnifica l'idea del vincitore e dei vinti. Da attento esame sembra coniato ed ha circolato abbastanza visti i segni di consunzione delle figure ed anche di parte della perlinatura. Ha svolto quindi la sua funzione di moneta. Il denario è stato da me identificato,però mi è sorto un dubbio. Sul documento di accompagnamento è classificato con il RIC 134 che corrisponde alla tipologia coniati a Roma. Della stessa tipologia venivano coniati anche a Lodicea a Mare classificati con il RIC 509. Avendo (come faccio sempre) visionato moltissimi esemplari delle due emissioni sono giunto alla conclusione che il mio denario sia stato quasi certamente coniato a Lodicea. Mi lascia pensare questo il ritratto di Settimio fatto dai maestri incisori, molto più stilizzato e particolare(tale stile si riscontra anche per altre figure imperiali) rispetto a quelli dei maestri romani che raffigurano l'imperatore in maniera più realistica. Inoltre ho trovato una moneta che condivide lo stesso conio di martello del mio (mi sembra non ci siano dubbi) e che è stato coniato a Lodicea. Quindi penso che vada classificato come RIC 509 e non come 134. MM 18 G 3,001 punto

Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00

Lamoneta.it

La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.

Il network

Hai bisogno di aiuto?

.thumb.jpg.a1a5a94449a3252a5e0fc3b3e618ead2.jpg)