Classifica

Contenuti più popolari

Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 06/27/25 in Risposte

-

Mio nonno paterno ( Giordano ) era sergente maggiore degli alpini, divisione Julia battaglione Vicenza ( se ne salvò qualche decina e persero anche la bandiera ) Ferito fu fatto prigioniero dei russi ed internato in campo di concentramento dove morì. Lo stato italiano lo ha elargito con la medaglia d'argento al v.m.5 punti

-

Buon afoso pomeriggio Amici Filatelisti, oggi vorrei parlarvi un po' del Ducato di Modena unitamente ad un suo francobollo. Il Congresso di Vienna (1815) restaurò i vincoli dinastici nel Ducato di Modena dopo il periodo napoleonico. Quando vennero emesse le prime affrancature ( 1 Giugno 1852 ), il Ducato comprendeva le province di Modena, Reggio, Massa e Carrara, la Lunigiana, la Garfagnana, Frignano e Guastalla. Nel 1852 è sovrano il Duca Francesco V° d'Austria-Este, in carica dal 1846 al 11 Giugno 1859, data d'inizio del suo esilio. Il 18 Marzo 1860 a seguito del plebiscito tutto il territorio dell'ex Ducato venne annesso al Regno di Sardegna di Vittorio Emanuele II°. Veniamo al francobollo da 5 . centesimi emesso il 1° Giugno 1852 : di colore verde, al centro l'aquila estense sormontata dalla corona ducale, versione con punto dopo la cifra. Senza annullo, stampa tipografica in nero su carta a macchina colorata, fogli da 240 esemplari. A rovescio vistose tracce di gomma screpolata, sigla perito fil. Paolo Vaccari. Sassone 7. Grazie per l'attenzione. SEGUIRA' ALTRO STATO PREUNITARIO ...3 punti

-

Mi sembra che sia opinabile un po' tutto, anche ciò che lei definisce scientificamente centellinato. Scientificamente centellinato, ma da chi? Se solo da lei, pur col massimo rispetto per i suoi studi, mi pare che si possa classificare le monete sulla base di studi attuali, non necessariamente ed esclusivamente solo sui suoi. L'amico Antonino ha riportato correttamente un riferimento al Mir. Ora, si può rivedere e aggiornare tutto ed il contrario di tutto, ma non penso che il riferimento riportato possa essere definito non corretto. Aspettiamo fiduciosi ogni aggiornamento, ogni progresso scientifico, ma mi permetto di ricordare che un riferimento diventa davvero scientifico quando l'esperimento (lo studio in questo caso) diventa replicabile e verificabile anche e soprattutto da persone diverse da chi formula una nuova ipotesi. Non entro invece sul discorso della zecca, quale che sia, perché ne so troppo poco e direi certamente delle cose inesatte e non utili alla discussione. Cordialità.3 punti

-

Buonasera a tutti, appena passato all'asta Sartor questo bellissimo grano del 1637 con solo la data al rovescio... https://www.deamoneta.com/auctions/view/1050/493 punti

-

L'amico caravelle82 ha proposto una A/R del del Regno mod. 23 I (interno) oggetto postale che per affrancatura che per tipo di modello, in alta tiratura è da considerarsi molto comune, ma sia lui che l'amico @PostOffice hanno ben detto che questa collezione è una branchia della Storia Postale Diacronica che riserva, se seguita con molta attenzione, delle gran belle sorprese, e per la quantità differente di moduli e delle affrancature, vi allego un link dove potrete vedere la mia collezione è vi auguro possiate divertirvi nello sgogliarla, un saluto a tutti http://expo.fsfi.it/bergamofil2021/exhibits/41PetriniN2x5aVda.pdf3 punti

-

Aggiungo qualche esemplare. Prima serie (senza punto dopo la cifra) Seconda serie ( con punto dopo le cifre) Segnatasse Governo provvisorio2 punti

-

L'amico caravelle82 ha proposto una A/R del del Regno mod. 23 I (interno) oggetto postale che per affrancatura che per tipo di modello, in alta tiratura è da considerarsi molto comune, ma sia lui che l'amico @PostOffice hanno ben detto che questa collezione è una branchia della Storia Postale Diacronica che riserva, se seguita con molta attenzione, delle gran belle sorprese, e per la quantità differente di moduli e delle affrancature, vi allego un link dove potrete vedere la mia collezione è vi auguro possiate divertirvi nello sgogliarla, un saluto a tutti http://expo.fsfi.it/bergamofil2021/exhibits/41PetriniN2x5aVda.pdf se eventualmente non riuscite ad aprirlo, andate sul sito della Federazione fra le società filateliche italiane, a sx nella sezione esposizioni, aprire Bergamo 2021 e li la trovate tra la storia postale diacronica, comunque vedo che si apre bene, non dovrebbero esserci problemi, la potrei anche postare un pò per volta, sono 120 pagine2 punti

-

Al momento abbiamo il logo, la giusta didascalia ed un messaggio da travasare dentro, ma per una nuova sezione l'iter è quello di aspettare una decisione che proviene dall'alto, vediamo a che punto è la richiesta2 punti

-

Nessun problema,dalle immagini sembrerebbe del tipo con taglio rigato,ma con questo taglio è catalogata la variante con FERDIN anziché FERDINAN come nel tuo esemplare...2 punti

-

Sono d'accordo. Si è cercato, per quanto possibile, di ripulirla ancora, ma questa è davvero l'ultima, alla prossima si chiude.2 punti

-

2 punti

-

mio nonno (Carlo) fu fatto prigioniero dai russi, credo proprio in una di quelle battaglie: una volta liberato, tornò (prevalentemente) a piedi in Italia, per unirsi poi alle Brigate Partigiane. purtroppo non ho potuto conoscerlo e quindi non ho avuto testimonianze dirette, ma solo racconti di mio padre. sono frammenti di storia, che in un modo o nell'altro toccano tutti noi.2 punti

-

Grazie per le cose scritte che sinceramente mi hanno toccato nell'animo e vedo di conservarla con cura dopo aver messo un foglio col copia incolla di ciò che hai scritto.2 punti

-

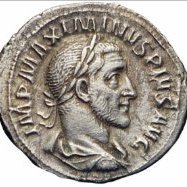

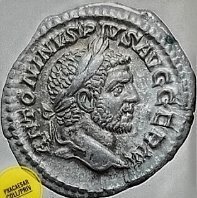

Ciao, come già ti è stato detto il primo purtroppo si tratta di una riproduzione molto nota di un sesterzio dell'imperatore Traiano e quindi non autentico. Il secondo viste le foto comparate dovrebbe essere un asse dell'imperatore Gordiano lll, a mio parere autentico, recante sul rovescio la personificazione della dea Vittoria alata stante volta a sinistra( il peso sarebbe indicativo ). Posto foto di esemplare stessa tipologia per catalogazione 🙂. ANTONIO2 punti

-

Cartolina in franchigia militare con scritta "zona di operazioni sprovvista di bolli" con timbro lineare di battaglione/compagnia + timbro di posta militare n.152, questi due timbri garantivano la franchigia alla cartolina e la non tassazione a destino. L' ufficio di posta militare n.152 alla data del 29.4.1942 (data del nostro timbro di P.M.) si trovava in Russia. Piccola cronistoria: Assegnata alla 52° divisione di fanteria autotrasportabile "Torino", nel gennaio febbraio 1942 sostiene combattimenti nella zona di Izium. Nel luglio 1942 si sposta a Voroscilovgrad e poi sul Don. Il 17 dicembre inizia l' attacco russo nel settore. Il 20 dicembre 1942 e' costretta a ripiegare con la Pasubio e la Ravenna. Il 21 dicembre aspri combattimenti sul fiume Tichaja dove e' accerchiata nella conca di Arbusowka. Il 25 dicembre 1942 tenta di aprirsi un varco combattendo. Il 26 dicembre si unisce alle unità dette "blocco nord" che difendono Tschertkowo. Dal 17.12.1942 al 25.12.1942 partecipa alla 2nda battaglia del Don. Nel 1943 la sera del 15 gennaio riesce a rompere l'accerchiamento, i resti della Torino 1.600 uomini il 17 gennaio raggiungono Belovodsk nelle retrovie finalmente in salvo. Rientra in Italia nel marzo 1943. Scrivendo questa breve cronistoria ho sperato sin dall' inizio in un lieto fine, speriamo veramente che Vittorio se la sia cavata. Questo materiale è gia' commovente di suo, gli errori grammaticali lo rendono ancora piu' vero. SEGUE......2 punti

-

Ciao, aspettando parere dei più esperti così a occhio la prima, quella di Traiano con il ponte, moneta abbastanza rara, a mio avviso è una riproduzione, giudicando dall'aspetto generale e dallo stile delle figure. Vedi ad esempio quanto scritto qui: https://www.forumancientcoins.com/monetaromana/corrisp/gius/august.htm La seconda, un sesterzio di Alessandro Severo forse, potrebbe anche essere autentica. Questo in attesa di pareri più autorevoli che potranno aiutarti meglio anche con l'identificazione 😃 NOTA SUCCESSIVA: come ha poi scritto @Pxacaesar non è Alessandro Severo ma Gordiano III 😅2 punti

-

2 punti

-

Per il quiz degli identificatori di bottiglie rivolgersi agli alcolisti anonimi!2 punti

-

Io ho detto la mia tu hai detto la tua. Bene così. Ti invito soltanto ad essere meno aggressivo ed arrogante. Siamo in un Forum in cui è bene dialogare.2 punti

-

E Cosa dovrebbero fargli, invece? Crocifiggerli in sala mensa? Metterli alla gogna? radiarli dal commercio? più che ridarti i soldi , che vuoi: il pubblico ludibrio? ma se non cacciano neanche i dottori a cui muori sotto i ferri , che mi pare peggio, o i magistrati che tengono in galera un innocente….. eppure siete qui a chiedere la testa di quei mostri dei commercianti numismatici…. Che magari hanno anche sbagliato casualmente…e anche degli stessi periti…! Ma non vi vergognate di voi stessi? ma non collezionate monete o altro se avete così tanta paura di poter incappare in uno sbaglio o in una perdita…. EDITATO DA CdC2 punti

-

Si è svegliato il giullare del villaggio? O siete amici con l’altro genio della lampada spenta? … Cercateveli, che io di tempo ne ho perduto anche troppo a lavare le teste agli asini2 punti

-

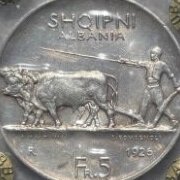

LA RISCOSSA DI ROMA In Italia, la guerra contro Annibale versava in situazione di stallo: i Romani pressavano i Cartaginesi, negando loro libertà di manovra, ma non trovavano l’occasione per sconfiggerli; i Cartaginesi riuscivano ancora a sconfiggere i Romani in battaglia, quando ne avevano l’occasione, ma per carenza di risorse umane non riuscivano a sfruttare il vantaggio. Serviva una svolta. _______________________ Alla fine del 211 a.C. il Senato decise di inviare un nuovo generale in Hispania (dove il territorio ancora controllato da Roma era limitato alla sola zona circostante Tarraco, odierna Tarragona) ma - non sapendo chi nominare - delegò la scelta al popolo. I comizî centuriati diedero allora una risposta unanime: Publio Cornelio Scipione, figlio dell’omonimo generale ucciso da Asdrubale. Alla fine del 210[1] il giovane (aveva solo 25 anni) si presentò a Tarraco con i poteri di proconsole; trascorse l’inverno a rincuorare i soldati demoralizzati e nella primavera del 209 si mosse per combattere i Cartaginesi. L’esercito cartaginese in Hispania poteva contare su forze tre volte superiori a quelle romane, ma proprio per questo aveva dovuto svernare diviso in tre accampamenti separati. Quando Scipione mise in marcia il suo esercito, non rivelò ad alcuno dove intendesse colpire; tutti però (gli amici, e le spie nemiche) immaginavano che avrebbe assalito l’accampamento punico più vicino. Egli invece si diresse a marce forzate verso sud, penetrò per oltre 500 km nel cuore del territorio nemico e portò il suo esercito direttamente di fronte alle mura di Qart Hadasht. Scipione infatti, come sua prima mossa, voleva riuscire là dove Annibale aveva fallito: espugnare la capitale nemica. La città era ritenuta inespugnabile, in quanto circondata su tre lati dal mare e da una laguna; il governatore schierò allora la sua guarnigione sulle possenti mura che difendevano il quarto lato, e attese che i tre eserciti punici convergessero a schiacciare i Romani. Ma i soldati Romani non attaccarono i bastioni difesi dalla guarnigione cartaginese: camminarono sull’acqua della laguna, guidati personalmente da Scipione, e scalarono le mura nel punto in cui erano prive di difesa, senza essere visti. A molti sembrò un prodigio divino; in realtà il proconsole - nei mesi invernali - aveva interrogato i pescatori e studiato i venti e le maree, scoprendo che periodicamente emergeva un guado. Qart Hadasht, l’imprendibile capitale dei Barca, fu conquistata in poche ore. Scipione si appropriò così dell’oro e delle derrate che vi erano immagazzinati; inoltre liberò i molti nobili ispanici là tenuti ostaggio, guadagnando l’amicizia delle rispettive tribù alla causa di Roma. La città fu ridenominata Nova Carthago. Nei tre anni successivi (208-206 a.C.) Scipione completò la conquista dell’Hispania, cacciandone definitivamente i Cartaginesi. _______________________ Durante il loro dominio in Hispania i Cartaginesi avevano coniato, nella zecca di Qart Hadasht, diverse monete in bronzo raffiguranti al dritto un dio barbuto (Melqart o Tanit). Su alcune di esse, tuttavia, il ritratto al dritto è privo di barba; di questi ritratti glabri esistono due stili differenti, uno chiaramente punico, l'altro invece romano. Un numismatico[2] ha ipotizzato che il primo sia un ritratto di Annibale (o comunque di un Barcide), mentre il secondo altri non possa essere che Scipione: probabilmente, per un breve periodo successivo alla conquista della città, la zecca sarebbe rimasta in funzione sotto il controllo romano e, in segno di omaggio, i monetieri locali emisero bronzi con il ritratto di Scipione, anziché di Annibale. Durante la Repubblica, i Romani avevano un tabù in campo numismatico: ritenevano assolutamente vietato rappresentare il ritratto di un essere umano ancora vivo sulle monete, perché questa era una prerogativa dei re (e, notoriamente, l’istituto della monarchia fu sempre aborrito dal popolo romano, dopo la cacciata dei Tarquini). Sino al 44 a.C. si verificheranno quindi solo due eccezioni a questa regola ferrea, rese possibili dal fatto che le relative emissioni avvenissero in terra straniera (si trattava, cioè, di monetazione “provinciale”[3]): questi bronzi e (alcuni anni dopo) lo statere emesso per Tito Quinto Flaminino. _______________________ Un esercito punico, forte di 20.000 soldati più 10.000 mercenari galli, riuscì a sfuggire dall’Hispania e, agli ordini di Asdrubale (fratello di Annibale), si diresse verso l’Italia. Qui la situazione di Annibale si era fatta difficile: dopo che Roma aveva riconquistato Agrigento (nel 210 a.C.) e Taranto (nel 209), egli aveva disperato bisogno di rinforzi. Nel 207 a.C., pertanto, il generale cartaginese si asserragliò a Canosa, attendendo di potersi ricongiungere con il fratello e le sue truppe. Quell’anno, quindi, i due consoli romani furono destinati uno, Claudio Nerone, a tenere a bada Annibale, l’altro, Marco Livio Salinatore, a cercare di intercettare e fermare Asdrubale. Fu in questo contesto che i Romani portarono a termine un’altra incredibile manovra tattica, culminata nella battaglia del Metauro. Successe che i soldati di Nerone catturarono una staffetta cartaginese, che portava un messaggio con cui Asdrubale voleva invitare il fratello a ricongiungere i loro due eserciti a Fano, ove egli si stava dirigendo. Il console, intuito il pericolo e l’urgenza di reagire, prese una decisione coraggiosa: lasciò un piccolo contingente a fronteggiare Annibale, con l’ordine di eseguire manovre giornaliere (per fare finta di essere ancora molto numerosi), e con il resto dell’esercito marciò da Teanum Apulum (città non più esistente, vicino Foggia) a Sena Gallica (attuale Senigallia). Fu una marcia incredibile, eseguita solo col buio (per sfuggire alle spie cartaginesi): in otto notti i legionarî coprirono circa 500 km, con una media di oltre 60 km a notte[4]. A Sena Gallica le legioni dei due consoli si riunirono e riuscirono a schiacciare l’esercito di Asdrubale, presso il fiume Metauro; dopodiché Nerone, con la stessa velocità con cui era giunto, tornò a Canosa, ove fece informare Annibale (che non si era neanche accorto della sua assenza) che suo fratello Asdrubale era finalmente arrivato, consegnandogliene la testa. _______________________ Nel 204 a.C. Scipione prese un’altra decisione strategica rivoluzionaria: portare la guerra direttamente a Cartagine, come mezzo secolo prima aveva cercato di fare Attilio Regolo. Questa impresa fu ancora più straordinaria, per il fatto che egli volle compierla insieme ai reietti; si fece infatti assegnare il comando delle legiones Cannenses, ancora stanziate in Sicilia: sarebbero stati loro, i soldati umiliati da Annibale e scampati al massacro di Canne, che proprio Scipione stesso aveva convinto 12 anni prima a non tradire Roma, a lavare l’onore della patria debellando la città nemica. Scipione e le legiones Cannenses sbarcarono in terra d’Africa e sconfissero ripetutamente i Cartaginesi. Il senato punico, terrorizzato, ordinò che Annibale lasciasse l’Italia, dove per oltre 15 anni aveva seminato morte e distruzione, e accorresse a difendere la capitale. Così fu: i due condottieri si incontrarono di persona nel 202, da soli, su una collina presso Zama; dopo essersi parlati tornarono nei ranghi dei rispettivi eserciti e si scontrarono in una delle battaglie decisive per le sorti della storia dell’Occidente. Com’è noto, vinse Scipione, e fu quindi soprannominato “l’Africano”. La guerra era finita; Annibale fuggì in esilio, mettendosi al servizio dei reami del Vicino Oriente. Scipione combatté in seguito un’altra guerra vittoriosa, contro il regno di Siria. Accusato dai suoi avversari politici di essersi appropriato di parte del bottino di guerra, abbandonò sdegnosamente Roma in volontario esilio; morì di malattia nel 183 a.C. a Liternum (odierna Villa Literno). Sembra che il suo grande avversario, Annibale, sia morto suicida quello stesso anno, in Bitinia (nella penisola anatolica). Publio Cornelio Scipione l’Africano non fu mai sconfitto, in battaglia. Anni dopo la sua morte un’altra moneta, questa volta un denario ufficiale della Repubblica, riproporrà il suo ritratto. NOTE [1] Non è chiaro, nelle fonti, se la nomina di Scipione a proconsole sia avvenuta già a fine 211 o (come sembra più probabile) nel 210; di conseguenza, non è chiaro se egli abbia iniziato le operazioni militari nel 210 o nel 209. [2] Robinson, Essays in Roman Coinage Presented to Harold Mattingly. [3] In realtà, le monete d’oro di Flaminino sono censite nel RRC (RRC 548/1); Crawford tuttavia le elenca alla fine del suo catalogo, anziché collocarle in ordine cronologico, proprio perché egli stesso dubita che possano considerarsi repubblicane “ufficiali” anziché “provinciali”. [4] Questa velocità fu resa possibile dal fatto che i Romani non si portarono al seguito le salmerie, in quanto ottennero cibo e acqua dalle popolazioni che attraversavano (le quali, secondo le fonti, li accorsero esultanti, stufe delle razzie di Annibale). Nondimeno, questa resta una delle marce a piedi più veloci di tutta la storia militare. ILLUSTRAZIONI Ricostruzione pittorica di Qart Hadasht Bronzi con il presunto ritratto di Scipione: sopra, moneta del valore di 1 calco (SNG BM Spain 127 e 128); sotto, moneta da 1/5 di calco (SNG BM Spain 127 e 129)2 punti

-

1 punto

-

Salve, la moneta è a nome di Bergaios (ΒΕΡΓΑΙΟΥ) re di Tracia nella regione di Pangea e risale al periodo tra il 400 e il 350ac. Da quanto leggo ha coniato monete similari a quelle di Thasos. Comunque parola agli esperti.Posto un link con qualche moneta. https://www.corpus-nummorum.eu/search/coins?q=ΒΕΡΓΑΙΟΥ1 punto

-

DE GREGE EPICURI Per tornare a Howgego, le contromarche con capricorno elencate sono numerose, dal n. 297 al n. 311, tutte su monete dell'Asia minore o delle isole ionie; possono essere in ovale o in rettangolo. Quelle attribuite specificamente ad Augusto sono apposte a monete di: Bosforo, Pario, Pitane e Nysa in Lydia.1 punto

-

Salve a tutti! Un amico di ritorno dalla Corea del Sud, conoscendo la mia passione per le monete, mi a portato qualche moneta. Non avendo nessuna conoscenza delle monete Coreane vorrei il vostro aiuto nel identificarle e qualsiasi informazione su di esse. Di seguito le monete, grazie a chiunque voglia intervenire!1 punto

-

Ciao Pino,potrebbe essere questo asse di Druso Cesare figlio di Tiberio. https://www.acsearch.info/search.html?id=46986141 punto

-

1 punto

-

Buongiorno, quest’anno purtroppo nessuna conferenza, solo il convegno commerciale la giornata di Sabato! Ci saranno una decina di espositori, non conosco l’elenco completo ma sicuramente saranno presenti Montenegro, Rollero e Zanirato.1 punto

-

Ci sono cani che vengono addestrati per assistere le persone diabetiche, avvertendole quando, grazie all’olfatto, si accorgono che il loro tasso di glicemia si sta alzando o abbassando troppo. apollonia1 punto

-

ciao @Kriper0204, intanto puoi dare un'occhiata qui https://it.ucoin.net/catalog/?country=south_korea1 punto

-

1 punto

-

Ho chiuso momentaneamente la discussione, anche perchè al momento si trasforma in una sterile polemica tra utenti nel volgere di qualche ora. Vedremo con il resto @CdC se riaprirla e quali provvedimenti prendere.1 punto

-

Chiedevo perché ci sono 3 tipi di decoro del taglio sui tornesi da 6 cavalli del 1804, taglio obliquo, treccia e rigato... Il tuo è catalogato al numero 397,pagina 268 del "MANUALE DELLE MONETE DI NAPOLI 1674-1860... di Pietro Magliocca...1 punto

-

In buona parte liscio e in alcuni punti con un residuo di "treccia", spero da foto si riesca ad intuire1 punto

-

1 punto

-

Ciao a tutti 🙂. Discussione interessante dove grazie ai numerosi interventi che sono stati fatti da chi vi ha preso parte, che hanno messo tempo e competenza a disposizione di tutti quanti noi molto si è dipanato rispetto alla richiesta del topic. @Nicosta91mi sembra che questa tua affermazione sia molto poco gratificante per non dire altro, per tutti, e soprattutto fuori luogo.... ANTONIO1 punto

-

Salve per la Travaini,Messina Spahr 203 o 204 a secondo che il rovescio porti AYNFRIDUS o AYNFRIDUS REX1 punto

-

Scritta così non mi sembra corretto nei confronti del venditore. Nelle note era correttamente specificato “segnetti”. Avresti potuto contattare il responsabile (che tra l’altro è conosciuto e attivo sul forum) e chiedergli informazioni in merito e ulteriori foto. Sono certo sarebbe stato disponibilissimo1 punto

-

L’EVOLUZIONE DEL DENARIO Tra la fine del III secolo a.C. e la metà del II, mentre consolidava la propria egemonia nel bacino del Mediterraneo, Roma portò avanti una serie di riforme del sistema monetario che, progressivamente, finirono per esaltare la funzione del denario, facendone un’esperienza del tutto peculiare nella storia numismatica. ________________ Alcune importanti innovazioni si verificarono sul piano tecnico. In primo luogo, cessò l’emissione degli aurei; l’ultimo, RRC 106/1, fu coniato nel 206 a.C. Ne conseguì un fatto curioso: nacque un secondo tabù (oltre a quello, già visto, di non raffigurare esseri umani viventi), per cui l’emissione di monete d’oro fu da allora in poi fu esecrata, forse ritenuta blasfema. Non sappiamo cosa abbia determinato questa idea; non fa parte sicuramente del mos maiorum (i magistrati monetieri continuarono a essere chiamati tresviri aere argento auro flando feriundo, a dimostrazione del fatto che la possibilità di monetare l’oro continuava a essere ritenuta parte della tradizione); forse fu un effetto delle (ipocrite) campagne contro l’opulenza, reiterate lanciate dai moralisti più intransigenti. Resta il fatto che solo Silla, dopo oltre un secolo (nell’81 a.C.), troverà il coraggio di emettere di nuovo un aureo. Il vittoriato cessò di esistere, seppure più tardi dell’aureo (l’ultimo, RRC 168/1, fu coniato nel 179-170 a.C.); in questo caso, è presumibile che sia divenuto superfluo, perché l’affermarsi della solidità della valuta romana rese inutile l’offerta di dracme. Terminò anche l’emissione dei sesterzi (l’ultimo, RRC 98A/4, è del 211-210 a.C.) e, più tardi, dei quinarî (l’ultimo, RRC 156/2, è del 179-170 a.C.); se i quinarî tornarono a essere prodotti in numeri consistenti nel 101 a.C., i sesterzî faranno invece solo alcune sporadiche apparizioni dal 91 a.C. Non si trattò tuttavia di una forma di obliterazione di queste due valute dal sistema (come accadde invece per l’aureo, sino alla ripresa da parte di Silla, e per il vittoriato): infatti, le fonti storiche continuarono a esprimere i prezzi e i pagamenti in sesterzi; probabilmente fu solo una lunga sospensione, dovuta ai costi di produzione di monete così piccole. Per quanto riguarda le monete di bronzo, la progressiva, costante diminuzione del peso medio dell’asse (rispetto alla misura teorica di 2 once-peso) fu infine ufficializzata a metà del II secolo (nel 141 a.C., secondo Crawford) con l’adozione di uno “standard onciale” (ossia, con assi del peso di una sola oncia). Quando il peso dell’asse fu portato a 24 scrupoli (1 oncia), fu conseguentemente necessario ridefinire il rapporto di parità tra argento e bronzo. Fu deciso allora di portare il peso del denario a 3,5 scrupoli e il suo valore fu rideterminato in 16 assi (anziché 10, pur continuando esso a chiamarsi - per l’appunto - “denario”), ottenendo così un rapporto di parità di circa 1:110, vicino a quello precedente di 1:120. Questo processo è oggi noto come “ritariffazione del denario”[1]. Sulle prime cinque emissioni (RRC 224/1, 225/1, 226/1, 227/1 e 228/1) fu apposto il nuovo segno di valore, XVI; probabilmente non piacque al pubblico (anche perché sembrava distonico, rispetto al nome "denarius"), per cui successivamente ricomparve il segno X; infine, fu talvolta apposto (per la prima volta su RRC 238/1 del 136 a.C.) il segno Ж, monogramma di XVI. ________________ Ancora più importante fu, tuttavia, l’evoluzione sul piano iconografico. Nella tradizione greca, l’iconografia delle monete d’argento (oltre che d’oro) doveva permanere immutata nei decenni, se non addirittura nei secoli (salvo eventualmente, per i regni tardo-ellenistici, mutare il ritratto del re al dritto), per agevolarne l’immediato riconoscimento anche da parte di genti straniere. I Greci erano infatti inclini al commercio internazionale, che avveniva con monete d’oro e d’argento, e per i mercanti era importante che le controparti non dubitassero della bontà del denaro ricevuto. Roma dapprima si comportò in modo anomalo, facendo emettere didracme l’una differente dall’altra; probabilmente ciò era connesso con il fatto che si trattava di emissioni “sperimentali”, appaltate a zecche campane o magno-greche. Infatti anche l’Urbe, quando standardizzò un proprio sistema monetale articolato su quadrigato e statere “del giuramento”, si adeguò alla prassi greca riproponendo sempre gli stessi disegni. Così avvenne anche per i vittoriati, gli aurei nonché - all’inizio - i denarî, i quinarî e i sesterzi. Tuttavia, dopo alcuni anni, l’iconografia del denario cominciò a variare. Dapprima le modifiche furono limitate: siccome esso era chiamato anche bigatus (in analogia al termine “quadrigato”) per la presenza, al rovescio, dei due cavalli dei Dioscuri, la prima variante consistette nell’introdurre al loro posto altre divinità stanti su una biga: Luna dal 194 a.C.[2], poi Vittoria[3] e infine, nel 143, Diana[4], rese riconoscibili da un piccolo dettaglio grafico che richiamava un loro attributo (rispettivamente, un crescente sulla testa, le ali, una torcia in mano). Quando fu raffigurata Diana comparve un’ulteriore variante grafica: la sua biga fu infatti raffigurata trainata da cervi, anziché cavalli. I monetieri abbandonarono allora la fedeltà al modello bigatus e passeranno a rappresentare divinità in quadriga: dapprima, nel 143, Giove[5], copiando l’iconografia dei quadrigati; poi Giunone[6], Marte[7], Apollo[8]. Il tipo tradizionale dei Dioscuri su cavalli rampanti fu adottato un’ultima volta nel 121 a.C. con il denario RRC 278/1, dopo di che scomparve. Una seconda, importante innovazione fu l’apposizione sulle monete stesse del nome del monetiere. Dapprima furono apposti solo monogrammi, come AL (sciolto in Aelius) su RRC 111/1 del 211-208 a.C., QLC (sciolto in Quintus Lutatio Catulus) su RRC 125/1 del 206-200 a.C. e LPLH (sciolto in L. Plautius Hypsaeus), su RRC 134/1 del 194-190 a.C.; poi si passò ad abbreviazioni del nome, a cominciare da CN CALP (sciolto in Gnaeus Calpurnius) su RRC 153/1 datato 189-180 a.C. Dopo di ciò i nomi cominciarono a essere scritti in modo sempre più esteso: sul denario RRC 228/1 del 140 a.C., ad esempio, compare FLAC. C. VAL. C. F., ossia praenomen, nomen, cognomen e patronimico (Gaius Valerius Flaccus Gaii Filius). ________________ Attraverso queste varianti, nel 137 a.C. si arrivò alla svolta definitiva: furono emessi due denarî con iconografia del tutto innovativa. Si tratta di bellissime monete, fra le più belle dell’intero periodo repubblicano. Il primo, RRC 234/1, reca al dritto il busto drappeggiato di Marte con elmo corinzio, con legenda TI. VET (con VET legati in un monogramma), che viene sciolta in Titus Veturius, e simbolo del valore (in questo caso, il tradizionale X); al rovescio è riproposta la scena del giuramento già presente sugli stateri RRC 28/1; il monetiere quindi abbandonò del tutto le rappresentazioni tipiche ma - non osando innovare in modo del tutto radicale - ripropose immagini che già appartenevano alla tradizione monetale della Repubblica, traendole dalle monete d’oro (Marte infatti è ripreso dagli aurei cosiddetti “marziali”). Si ritiene che il monetiere sia figlio (oppure figlio di un fratello) di Titus Veturius Gracchi filius Sempronianus, augure del 174 a.C., che a sua volta era (come dice il suo nome) un appartenente alla gens Sempronia Gracco adottato da un appartenente alla gens Veturia, e aveva quindi un legame di sangue (forse erano cugini) con il console del 177, padre dei celeberrimi tribuni Tiberio e Gaio Sempronio Gracco. Tanto premesso, è opinione comune che la moneta debba fare riferimento a un evento specifico e molto importante, perché solo un’evenienza simile poteva giustificare questa prima infrazione all’iconografia dei bigati (Dioscuri o divinità in biga o quadriga): Crawford ipotizza che sia stata emessa per finanziare la guerra in corso contro i Celtiberi e alluda al trattato di pace stipulato proprio nel 137 tra i Romani e gli Arevaci, ma poi non ratificato dal Senato. È significativo, al riguardo che il trattato fu firmato da Tiberio Sempronio Gracco, della cui parentela il monetiere probabilmente si vantava. Di questo denario sono noti circa 80 conî di dritto e 100 di rovescio. Ne esiste un gruppo di stile più scadente, che Sydenham ipotizzò essere stato prodotto da una zecca esterna a Roma (ma Crawford non concorda). Il secondo, RRC 235/1, reca al dritto la testa di Roma (con dietro una brocca e davanti il segno X) e, al rovescio, la scena mitologica del salvataggio di Romolo e Remo: la lupa che li allatta con, dietro, un picchio (che aiutò la lupa a sfamarli) aggrappato al ficus Ruminalis (l’albero presso cui il Tevere aveva deposto la cesta che li trasportava); sul lato sinistro sopraggiunge Faustulus (il pastore che li portò seco e li fece crescere come proprî figli) con, in mano, il bastone che divenne poi il lituus, bastone augurale di Romolo, e fu conservato e venerato fra le reliquie della Repubblica. La legenda recita FOSTLVS - SEX. POM.; Sextus Pompeius fu sicuramente il monetiere, mentre è discusso se Fostlus, chiaramente derivato da Faustulus[9], fosse un suo cognomen (talché se ne dedurrebbe che egli volesse vantare una discendenza dal mitico pastore) oppure sia una didascalia per identificare il soggetto raffigurato sulla moneta. Ha scritto un numismatico[10] che la rappresentazione al rovescio è “un vero quadretto di genere ove l’unico elemento rigido è rappresentato dalla lupa la cui lunga coda svolge, nel quadro compositivo, la funzione di staccare e porre in secondo piano la figura del pastore, ammirato e perplesso. Il fico ruminale è rappresentato da un arido alberello che a stento ingentilisce la sua secchezza con la presenza di qualche uccellino […]. La vivacità della rappresentazione dei due pupi è sorprendente e risalta maggiormente per l’espressiva ferocia della belva […] trattata con semplicità ed immediatezza”. Ci saranno ancora, negli anni successivi, monete con raffigurazioni di divinità in biga, ma da allora in poi la pratica di emettere denarî con rappresentazioni diverse e innovative divenne, di gran lunga, prevalente. ________________ Merita, su questi processi che portarono il denario repubblicano a essere una moneta del tutto peculiare nel panorama numismatico di ogni tempo, fare alcune riflessioni. La prima evoluzione (quella che portò all’iscrizione del nome del monetiere sulla moneta) è quella che suscita più perplessità. Essa fu chiara conseguenza della prassi, dei magistrati cum imperio, di “firmare” essi stessi (o far firmare dai loro questori) le emissioni itineranti, ma si sviluppò in senso del tutto anomalo; in quel caso, infatti, era giustificato dalla necessità di evidenziare che l’imperium conferiva liceità all’emissione; per le monete ordinarie questa esigenza non sussisteva e la firma diveniva mera personalizzazione di un potere pubblico. Ovviamente, in un'epoca in cui non esistevano i mass media, far conoscere il proprio nome al pubblico (anche al fine di coagulare un gruppo di potenziali elettori, per ottenerne in futuro i voti) e, in prospettiva, consegnarlo ai posteri era un privilegio molto ambito, ma difficilmente realizzabile. Dal punto di vista istituzionale, questo grande onore era riservato alle sole magistrature superiori, soprattutto i consoli, i cui nomi venivano a tal fine registrati nei fasti consulares; all’estremo opposto del cursus honorum tuttavia, i magistrati di rango più basso - i monetieri - trovarono un espediente per ottenere lo stesso effetto, firmando il prodotto del loro lavoro. Paradossalmente, oggi non conosciamo più i nomi di molti magistrati importanti (edili, questori, tribuni della plebe …), ma conosciamo quelli dei monetieri. Ben più peculiare è tuttavia la seconda evoluzione (quella che portò alla variabilità nell’iconografia). A seguito di essa, per un secolo Roma emise monete centinaia di monete differenti l’una dell’altra, variandole ogni anno. Anche in questo caso, l’incentivo al cambiamento fu il desiderio dei monetieri di approfittare di oggetti che sarebbero passati di mano in mano per far giungere il loro messaggio al grande pubblico; dato tuttavia che non potevano rappresentare sé stessi, utilizzarono l’iconografia per fare pubblicità (nella tipica mentalità romana) alla propria gens, rievocando di solito (ma non sempre) eventi del passato in cui era stato coinvolto un altro membro dello stesso gruppo gentilizio. Questa evoluzione è un chiaro segno dell’enorme potere e prestigio cui era assurta Roma, nel mondo allora conosciuto. Nessun altro Stato poteva permettersi il lusso di cambiare con frequenza l’iconografia della propria moneta, a rischio di renderla irriconoscibile; tutt’oggi, le monete degli Stati mantengono inalterati i tipi rappresentati su monete e cartamoneta per decenni (il dollaro statunitense, ad esempio, è inalterato da secoli). Eppure, Roma era divenuta una tale superpotenza da non temere di essere confusa con alcun altro Stato; poteva immettere sul mercato dischetti d’argento con qualunque disegno volesse, ed era sicura che sarebbero stati accettati. NOTE [1] La ritariffazione a 16 assi è attestata (oltre che dai segni di valore XVI e Ж) anche da Plinio (XXXIII, 45), che tuttavia la data (commettendo sicuramente un errore) al 217 a.C. La diminuzione di peso da 4 a 3,5 scrupoli si ricava, invece, dall’osservazione degli esemplari rimasti. [2] Il primo esempio è una moneta oggi rarissima datata al 194-190 a.C., RRC 133/3. [3] A partire da RRC 197/1, datato 169-158. [4] A partire da RRC 222/1. [5] Con il denario RRC 221/1. [6] RRC 223/1, del 142 a.C. [7] RRC 232/1 del 138 a.C. [8] RRC 236/1, del 137 a.C. [9] Sappiamo che la contrazione au > o (che sarà poi ereditata dalla lingua volgare) era in voga nelle famiglie plebee, che evidentemente si facevano vanto di adottare una pronuncia più “moderna”. [10] Bernareggi, Eventi e personaggi sul denario della repubblica romana, 1963. ILLUSTRAZIONI Denario RRC 252/1 del 131 a.C. Al dritto, testa di Roma con elmo attico; dietro, un apex (copricapo rituale in uso ad alcuni sacerdoti); davanti, simbolo del valore Ж. Al rovescio, Marte su quadriga; sotto, L. POST. ALB. e in esergo ROMA. Questa moneta è un esempio di tutti e tre i processi evolutivi subiti dal denario nella prima metà del II secolo a.C.: la ritariffazione a 16 assi; l’adozione di un tipo con divinità in quadriga; l’apposizione del nome del monetiere. Questi in particolare, tale Lucius Postumius Albinus, potrebbe essere (secondo Crawford) figlio dell’omonimo, eletto console per il 154 ma prima di entrare in carica, che probabilmente era anche flamen (cioè, massimo sacerdote) di Marte (ciò spiegherebbe la scelta del ritratto e la presenza dell’apex). Si noti la raffigurazione di Roma, estremamente stilizzata e quasi mascolina, presente su altre monete dello stesso periodo: si ritiene che in questi anni abbia operato a Roma un incisore (o una scuola di incisori) che adottava uno stile talmente scadente, sul piano iconografico, da risultare peculiare. Denario RRC 234/1 Denario RRC 235/11 punto

-

A me sembrerebbe sempre una "R", ma più piccola. Come se per errore avessero utilizzato una "R" di un font diverso. Si conoscono casi analoghi sui marenghi del Regno d'Italia di V.E. II? M.1 punto

-

Concordo con chi mi ha preceduto, la prima moneta è una riproduzione del noto sesterzio di Traiano con il ponte sul Danubio, la seconda moneta parrebbe invece autentica.1 punto

-

Buongiorno a tutti. Dal Listino N°22 della Numismatica Felsinea, un 10 Tornesi 1839. Purtroppo dalla foto del Listino non si notavano affatto quei graffi sul collo di Ferdinando...1 punto

-

1 punto

-

Se tu vai da un commerciante che ti ha venduto una moneta da lui periziata, o da un terzo periziata, con una perizia contraria, capisci che la tua perizia non ha un peso maggiore di quella che ti hanno fornito all’acquisto… e parlo di perizie di periti veri e non di “ attuocuggino”. In questa situazione è la parola del perito del venditore contro quella del tuo perito di parte… non si va da nessuna parte così… ma se le perizie da te portate a supporto alle tue ragioni sono almeno due, allora la faccenda cambia: due periti e più difficile che sbaglino due perizie con le stesse conclusioni fatte indipendentemente , così come è più difficile che un RENNPE o un AINP sbagli coralmente una perizia a firma multipla… Quindi, con queste due perizie hai la forza di contestar con ragione la perizia a te sfavorevole.. ed eventualmente farle valere in sede legale, qualora il venditore non si accordi per un rimborso extragiudiziale… sicuramente non paga il perito che ha fatto la perizia e neanche gli eventuali contro periti se avessero poi sbagliato loro. Adesso: più semplice di così non te la so spiegare… se ci arrivi, meglio per te… se non ci arrivi lo stesso ( o non ci vuoi arrivare)sono problemi e limiti tuoi…. mia madre diceva sempre che “ per gli scemi non c’è paradiso”1 punto

-

lo stile di scrittura mi ricorda "il Lonfo" Il Lonfo non vaterca né gluisce e molto raramente barigatta, ma quando soffia il bego a bisce bisce sdilenca un poco e gnagio s'archipatta. È frusco il Lonfo! È pieno di lupigna arrafferia malversa e sofolenta! Se cionfi ti sbiduglia e ti arrupigna se lugri ti botalla e ti criventa. Eppure il vecchio Lonfo ammargelluto che bete e zugghia e fonca nei trombazzi fa lègica busìa, fa gisbuto; e quasi quasi in segno di sberdazzi gli affarferesti un gniffo. Ma lui zuto t'alloppa, ti sbernecchia; e tu l'accazzi.1 punto

-

1 punto

-

È la riproduzione penso in alluminio di una moneta d'oro sabauda, anzi di un lato di una moneta e un lato di un'altra moneta... anzi ancora peggio, un miscuglio di monete sabaude su uno stesso tondello...1 punto

-

Prima Dopo Mio commento. La moneta è stata reincisa, ed a mio avviso ha sostanzialmente perso appeal e probabilmente anche valore.1 punto

-

1 punto

Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00

Lamoneta.it

La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.

Il network

Hai bisogno di aiuto?