Classifica

Contenuti più popolari

Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 07/05/25 in Risposte

-

Questa è la sezione numismatica della mia biblioteca. Focus: monete romane dell’età repubblicana (specialmente anonime). L’ho organizzata così: 1. Testi generali sulla storia antica e repertori di fonti per la storia romana 2. Testi generali sulla numismatica antica e romana in particolare (dizionari di numismatica; manuali principali degli ultimi 100 anni; manuali sulla catalogazione scientifica delle monete romane) 3. Cataloghi per le monete romane repubblicane: a) repertori di riferimento in ordine cronologico; b) cataloghi delle collezioni pubbliche, italiane e europee c) cataloghi delle più significative collezioni private 4. Monografie generali e monografie particolari sulle monete romane di età repubblicana 5. Articoli notevoli o abstract vari Formato delle immagini permettendo, magari più avanti allego le foto dei singoli scaffali.4 punti

-

La moneta è certamente diversa, senza dubbio alcuno. I particolari che non tornano sono molti, alcuni ben evidenziati da Fabrizio (@ilnumismatico). Vorrei però considerare una prospettiva diversa. L'esergo di rovescio (con l'anno 1690 in numeri romani) presenta una trama di fondo che nella grande maggioranza degli esemplari appare come una specie di irregolare rigatura orizzontale, mentre in pochi altri testoni, ma soprattutto nelle quadruple dello stesso soggetto, è puntinata (vedi foto con 1-2-3 rigatura e 5-6 puntinatura, 4 quadrupla puntinata). La foto che allego mostra particolari presi da monete provenienti da varie aste (indicate) e quello dell'attuale discussione: l'esemplare NAC 81 (1) è rigato, quello di niko (6) è puntinato, dunque ben differenziabile. Queste monete, come molte altre dell'epoca, sono state coniate con conii rotanti (o basculanti) e non so se con un'unica impronta o più di una per cilindro rotante. Data l'identità delle impronte delle monete che, salvo per il particolare in questione, non sembrano differenziabili, sarei propenso a considerare unica l'impronta sul cilindro, e la varietà rigata vs. puntinata in rapporto ad una pulizia del conio stesso (conio puntinato: nuovo; conio rigato: pulito in fase tardiva - è verosimile che le quadruple siano state coniate con conii nuovi, perciò puntinate). Con un rettangolo tratteggiato in rosso nelle foto 1-2-3 evidenzio quella che pare una piccola frattura di conio, che manca negli esemplari 4-5-6 che pertanto sembrerebbero coniati prima (conio nuovo, appunto). Incidentalmente: le quadruple "rigate" sono verosimilmente false in quanto prodotte con un conio ricavato per transfer-die da testoni "rigati".4 punti

-

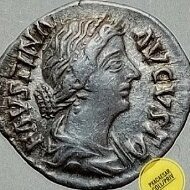

Buongiorno a tutti voi del forum. Condivido con voi il mio denario di Plautilla poiché qualche settimana fa mi si chiedeva di pubblicarlo. @Litra68 Plautilla, Denario 202-205, Roma, RIC 369 D/ PLAVTILLA AVGVSTA; busto drappeggiato. R/ VENVS VICTRIX; Venere, con mela e ramo di palma, poggiata su di uno scudo; ai suoi piedi, Cupido. Per chi non conoscesse la sua storia rimando a quanto brevemente scritto da @Illyricum653 punti

-

MEA CULPA …. Quando ci vuole, ci vuole! Qualche informazione per contestualizzare la discussione. Le sette monete provengono dal Lotto multiplo n. 1677 esitato all’Asta n. 162 organizzata da Jean ELSEN & ses Fils s.a. dal 13 al 14 giugno scorso; lotto che sono riuscito ad aggiudicarmi. Come avevo avuto modo già di sottolineare in altro post, questa asta - a mio avviso - è stata molto interessante per avere una sezione dedicata alle “Monete da relitto” con riferimento principalmente alla “San Giovanni”. Per chi volesse avere informazioni sulla S.Giovanni, invito a leggere quanto riporta Wikipedia: https://it.m.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_(1798), “Il San Giovanni era un vascello di seconda classe a due ponti da 64 cannoni della Marina dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, costruito negli anni novanta del XVIII secolo. Catturata dai francesi nel 1798, ancora sullo scalo, fu ribattezzata L'Athénien e varata nell'ottobre dello stesso anno. La nave fu quindi catturata dagli inglesi il 4 settembre 1800, al termine dell'assedio di Malta, ed incorporata nella Royal Navy con il nome di HMS Athenienne.” ”La sera del 20 ottobre [1806] il vascello si incagliò su una scogliera sommersa, il banco di Skerki, nello stretto di Sicilia. L'equipaggio tagliò gli alberi della nave per impedirle di posarsi su un fianco, ma ciononostante la nave si allagò dai boccaporti del ponte inferiore entro mezz'ora, e quindi si capovolse. Il capitano Raynsford aveva fatto costruire una zattera improvvisata, ma sfortunatamente due delle scialuppe della nave furono sommerse al momento della messa in acqua e altre due si allontanarono dal relitto; dopo molti problemi la lancia della nave fu sganciata e messa in acqua, riuscendo a raccogliere circa 100 sopravvissuti, che vennero salvati il giorno seguente da un brigantino danese. Nel naufragio complessivamente persero la vita 347 persone, tra cui il capitano Raynsford, mentre vennero tratti in salvo 141 uomini e due donne.” Sempre da Wikipedia (https://it.m.wikipedia.org/wiki/Banco_di_Skerki) leggiamo che il “banco di Skerki o banco di Scherchi è una formazione rocciosa sottomarina che si trova nel Canale di Sicilia in acque internazionali, alle coordinate approssimative di latitudine 37,79N, longitudine 10,83E a nord dell'Isola di Zembra e a ovest della costa siciliana; dista approssimativamente 60 miglia da Marettimo ed è articolato in quattro distinte risalite di roccia. Questo banco si trova su quella che nella seconda guerra mondiale venne denominata rotta della morte per le navi dell'Asse che rifornivano le truppe in Africa Settentrionale, in particolare dopo la ritirata dell'Armata Corazzata Italo-Tedesca da El Alamein verso il ridotto tunisino. Lo scontro più celebre prende il nome proprio dal banco, noto come Battaglia del banco di Skerki. Il banco risale da 200 m di profondità fino a 30 cm, segnato sulle carte come Scoglio Keith”. Per Napoli, la sezione “Monete da relitto” presentava anche un altro lotto (Lotto 1675), una piastra DE SOCIO PRINCEPS, sempre proveniente dall’affondamento/recupero della Athenienne del 1806 e che sono riuscito a portarla in raccolta. Le condizioni delle sette monete (che inevitabilmente restano e resteranno nel loro insieme un unicum per le vicissitudini che le accomunano e che, pertanto, non potranno liberarsi l’una dalle altre) sono quelle che sono, inevitabilmente. Il peso ufficiale di queste sette monete è pari a 27,53 grammi con riferimento all’esemplare-tipo. Ho provveduto a pesare i singoli esemplari e l’esito per ciascuna moneta lo riporto di seguito: 1) 1787 = 27,086 gr ca. 2) 1790 = 26,503 gr ca. 3) 1791 = 22,654 gr ca. 4) 1796 = 27,294 gr ca. 5) 1798 = 27,126 gr ca. 6) 1799 = 26,640 gr ca. 7) 1802 = 25,311 gr ca. Tutte le monete presentano al contorno la c.d. “treccia in rilievo” ancora su certi punti ben visibile. I Lotti giudicati sono stati accompagnati da un Certificato di Autenticità a firma della sig.ra Marie-Eve Sténuit, co-director of the GRASP (Groupe de Recherche Archéologique Sous-Marine Post-Médiévale), che ha praticamente certificato che le monete vendute alla vendita Jean Elsen & Fils n. 162 del 14 giugno 2025, con i numeri di lotto da 1645 a 1677, sono state rinvenute sul sito del relitto dell'Athénienne da Robert Sténuit, durante i suoi scavi del 1970. Il Certificato riporta che il vascello andò perduto nel 1806 sulla barriera corallina di Esquerquiz, una trappola micidiale che si trova appena sotto la superficie nel mezzo del Mediterraneo, tra la Tunisia e la Sicilia. Era in viaggio da Gibilterra a Malta, con un carico di circa quarantamila monete (d'oro e d'argento, soprattutto pezzi da otto, spagnoli e coloniali spagnoli) di cui solo quattromila sono state recuperate, la maggior parte delle quali molto erose e corrose, alcune addirittura ridotte in polvere a causa delle dure condizioni del sito.3 punti

-

Ciao, bellissimo denario della tipologia con Venere Vincitrice personificata sul rovescio. Se non ricordo male nel post di un'altra discussione lasciavi palesare l'idea di una tua soddisfazione comunque non proprio piena per questo esemplare. A mio modesto parere moneta centrata, con discreto metallo, che ha circolato anche se non tantissimo svolgendo la funzione percui è stata creata e che è rimasta pienamente leggibile. Cosa aggiungere, sempre a mio modesto parere, non proprio facile trovare un esemplare con circa 2000 anni sulle spalle in condizioni nettamente migliori. Ovviamente de gustibus, a ciascuno il suo ci mancherebbe altro ! Posto mio esemplare della stessa tipologia ma che ha svolto ancora meglio la sua funzione di moneta, motivo per il quale è entrata con mia somma soddisfazione in collezione. 🙂 ANTONIO 18,50 mm 3,08 gr RIC 3693 punti

-

L’ASCESA DI GAIO MARIO Nel 118 a.C. il re di Numidia (attuale Algeria), morendo, lasciò tre successori, Aderbale, Iempsale e Giugurta. Forse pensava che Roma, sua alleata storica, avrebbe vigilato sulla spartizione tra i tre eredi, ma Giugurta - che conosceva bene i Romani, per aver partecipato all’assedio di Numanzia - era convinto di poter approfittare della loro avidità per impedirne l’intervento. Uccise Iempsale, e corruppe i Senatori per non essere accusato. Roma inviò una commissione per sovrintendere sulla spartizione, ed egli ne corruppe i membri. Uccise Aderbale e massacrò gli abitanti di Cirta (odierna Costantina), compresi i Romani che vi dimoravano, ma quando Roma inviò un esercito, ne corruppe il comandante. Il Senato gli ordinò di presentarsi personalmente a Roma; si presentò, ma corruppe un tribuno della plebe affinché opponesse il veto al suo interrogatorio consentendogli, così, di tornare in patria. _______________________ L'indignazione e le proteste popolari, contro una classe nobiliare rivelatasi corrotta e incapace, dilagarono. Fu in questo contesto che nel 112-111 a.C., proprio mentre Giugurta compiva la strage di Cirta, tale Gnaeus Cornelius Blasio[1] (non altrimenti noto) emise il denario RRC 296/1, che reca al dritto una testa maschile e al rovescio la triade capitolina[2]. Il ritratto al dritto non è idealizzato, come quello degli dei, ma disegna una persona reale ed è somigliante in tutti i conî, come se gli incisori avessero copiato una statua o una maschera funebre: è opinione comune[3] che vi sia raffigurato Scipione l'Africano, sia perché è naturale che un appartenente alla gens dei Cornelii celebrasse il più illustre fra i suoi antenati, sia perché assomiglia al ritratto presente sulle monete di Nova Carthago. Il messaggio è chiaro: nel momento in cui, in Africa, un re straniero si prende gioco di Roma, massacrandone i commercianti e corrompendone i governanti, il monetiere auspica il ritorno di un condottiero della caratura dell’Africano, che proprio in quella stessa terra era stato capace di piegare il più temuto fra i nemici e, così, di “debellare superbos” (come scriverà Virgilio nell’Eneide). _______________________ Era veramente troppo: nel 109 Roma inviò un nuovo esercito in Africa, agli ordini del console Quinto Cecilio Metello cui fu assegnato - come vicecomandante[4] - un vecchio guerriero, un cinquantenne che aveva partecipato anche all’assedio di Numantia (e quindi conosceva Giugurta), Gaio Mario. Proveniente da una famiglia di commercianti, per questo disprezzabili (dal punto di vista dei nobili) ancorché ricchissimi, era stato accettato dall’alta società romana solo perché, nel 110, aveva sposato Giulia, appartenente a una stirpe di nobilissime origini che discendeva, addirittura, da Venere, sebbene ormai relativamente povera: il pater familias, tale Gaio Giulio Cesare, era infatti costretto a vivere in un palazzo popolare, nel quartiere della Suburra. Metello sconfisse più volte l’esercito numidico, ma Giugurta si nascose presso suo suocero Bocco (re di Mauritania) e da là continuò a dirigere una feroce guerriglia. Mario presentò allora la sua candidatura a console, affermando di poter fare meglio di Metello; il popolo, conoscendo le sue capacità militari, lo elesse console per il 107 a.C. e gli affidò la conduzione della guerra. Uno dei questori di Mario era un soggetto a dir poco equivoco: suo cognato (aveva infatti sposato, anch’egli nel 110 a.C., un’altra Giulia, sorella della moglie di Mario[5]), un trentenne molto povero che aveva vissuto in totale dissolutezza fra prostitute e malfattori, sebbene appartenesse a una gens nobilissima, addirittura la stessa dell’Africano. Si chiamava, infatti, Lucius Cornelius Sulla (o Sula, o Silla). Contro ogni aspettativa, Silla si rivelò un abilissimo guerriero; non solo aiutò Mario a conquistare tutti i territorî rimasti in mano agli insorti, ma infine riuscì - lui personalmente, da solo - a convincere Bocco a tradire il genero e, così, fece prigioniero l’infido Giugurta. Solo Roma poteva ordinare a un re di consegnare un altro re, suo parente, ed essere ubbidita. Nel 105 a.C. la guerra era quindi finita; il merito andò a Mario, proconsole e comandante in capo, ma Silla si vantò per il resto della vita di essere lui l’autore della cattura di Giugurta. _______________________ Nel frattempo, però, un pericolo maggiore incombeva sull’Urbe: se Giugurta aveva offeso l’orgoglio di Roma, un nemico ben più temibile ne minacciava l’esistenza stessa. Nel 113 a.C. le popolazioni del Norico (area collocata sul confine tra le attuali Baviera e Austria) chiesero l’aiuto dei Romani per fermare una popolazione germanica, i Cimbri, che voleva invaderne i territorî. Il Senato inviò prima ambasciatorî poi, fallita la trattativa (perché i Cimbri volevano stanziarsi sui territorî di Roma, ma senza sottomettersi a essa) un esercito di ben 30.000 uomini agli ordini del console, Gneo Papirio Carbone. I nemici tuttavia erano molti di più e si rivelarono guerrieri feroci e tenaci: nella battaglia di Noreia (forse, la moderna Magdalensberg) sconfissero duramente i legionarî. A quel punto i Cimbri ripresero la loro marcia diretti in Gallia e a loro si unirono altre due popolazioni germaniche, Teutoni e Ambroni. Nel 109 ci fu un altro scontro con l’esercito romano e, di nuovo, vinsero. All’improvviso, fu evidente anche ai Celti che Roma non era affatto invincibile: nel 107 una loro feroce tribù, i Tigurini, sonfisse un altro esercito consolare presso Agen uccidendo lo stesso console, Lucio Cassio Longino, e si unì ai Germani. Alla notizia della battaglia molte altre tribù celtiche si ribellarono a Roma. Roma decise di fermare, una volta per tutte, la migrazione germanica. Furono inviati in Gallia ben due eserciti, uno al comando del proconsole Quinto Servilio Cepione, l’altro del console Gneo Mallio Massimo. Nel 105 a.C. i due eserciti si ricongiunsero ad Arausio (attuale Orange): era uno schieramento impressionante, 80.000 combattenti e 40.000 assistenti, ma i due comandanti si trovarono in disaccordo perché Cepione, esponente dell’aristocrazia, rifiutò di prendere ordini da Mallio, homo novus. Quando infine i nemici giunsero alla vista, erano in numero sterminato: l’orda barbarica, ormai formata da tre popolazioni germaniche e una celtica, aveva raggiunto l’incredibile dimensione di 500.000 persone[6]. Approfittando anche della divisione tra i due comandanti romani, essi travolsero e distrussero entrambi gli eserciti, chiusi in trappola con il Rodano alle spalle; pochissimi riuscirono a salvarsi, a nuoto. Il più grande esercito mai schierato dalla Repubblica fu completamente annientato: in termini di perdite umane, Arausio fu la più grave sconfitta romana, ben più sanguinosa di quelle inferte dai Cartaginesi. _______________________ Dopo la battaglia Arausio, forse ben più che dopo quella di Canne, la civiltà romana rischiò di essere spazzata via dalla storia. I nemici erano in numero impressionante e, non essendo mercenarî (come i soldati di Annibale) ma interi popoli in migrazione (le donne dei Germani, narrano le fonti, assistevano alle battaglie dai carri minacciando di uccidere se stesse e i proprî figli, in caso di sconfitta) non avevano nulla da perdere. Roma, dal canto suo, aveva subito quattro gravissime sconfitte in soli otto anni, perdendo forse 200.000 uomini: difficilmente avrebbe saputo come opporsi a un’invasione dell’Italia. Agli uomini idonei a combattere fu vietato di lasciare l’Italia, ma erano ormai veramente pochi. L’Urbe sopravvisse solo perché i barbari decisero di razziare l’Hispania, prima dell’Italia. Conscio del pericolo, il popolo prese l’unica decisione sensata: elesse di nuovo console il soldato per eccellenza, Gaio Mario, e gli affidò pieni poteri per sconfiggere il nemico. Mario, che conosceva bene l’esercito e i suoi difetti, lo riformò in modo radicale. Arruolò, per la prima volta nella storia di Roma, anche i nullatenenti, armandoli a spese dell’erario. Modificò la struttura tattica delle legioni, sostituendo i manipoli con le coorti (strutturate per operare con maggior autonomia). Fidelizzò i soldati a un simbolo che dovesse essere difeso sino alla morte, affidando a ogni legione l’insegna aurea di un’aquila (a sua volta, personificazione del potere di Giove). Ridusse al minimo il personale addetto al trasporto delle salmerie, obbligando i suoi soldati (che, per questo, furono soprannominati “i muli di Mario”) a portarsi sulle spalle non solo le armi, ma anche i viveri e gli strumenti per costruire il campo fortificato. Condusse le legioni nella Gallia Narbonese e le obbligò a estenuanti marce e addestramenti quotidiani, affinché non solo si fortificassero nel corpo, ma imparassero anche a conoscere valli e montagne. _______________________ Nel 102 a.C. i barbari tornarono dall’Hispania e decisero di attuare una manovra a tenaglia per invadere l’Italia: Teutoni e Ambroni sarebbero passati dalla Liguria, i Cimbri dalla valle dell’Adige, i Tigurini dal Carso. Ritenevano che Roma non sarebbe stata in grado di fronteggiare tre diversi direttrici d’invasione ma, questa volta, si sbagliavano. Mario attese pazientemente i nemici trincerato nei campi fortificati di Aquae Sextiae (attuale Aix en Provence). Quando arrivarono sul posto, Teutoni e Ambroni li attaccarono ma - privi di macchine d’assedio - non riuscirono a espugnarli; sfilarono allora davanti alle mura del castrum sbeffeggiando i soldati che, forgiati dalla ferrea disciplina imposta loro da Mario, attendevano impassibili all’interno. Quando l’ultimo Germano si fu allontanato, i legionarî uscirono dalle loro fortificazioni. Divenuti padroni del territorio dopo tre anni di marce forzate, attraversano percorsi montani sconosciuti ai barbari e nascosti alla vista. Arrivarono addosso ai nemici mentre preparavano il loro accampamento, e arrivarono calando da una posizione sopraelevata; fu una vittoria schiacciante. In una sola battaglia, Teutoni e Ambroni avevano smesso di essere una minaccia. In Gallia Cisalpina, nel frattempo, il console Quinto Lutazio Catulo[7] (con cui collaborava il validissimo Silla) attendeva la calata dei Cimbri. Quando tuttavia essi si presentarono al valico del Brennero, erano in numero esorbitante; capì che da solo non sarebbe riuscito a fermarli e ritirò progressivamente l’esercito, lasciandoli dilagare nella pianura padana. Mentre loro saccheggiavano, Catulo attendeva l’arrivo di Mario. Nell’estate del 101 ai Campi Raudii (presso Vercelli) gli eserciti ricongiunti di Mario e Catulo affrontarono i Cimbri, sconfiggendoli duramente. I pochi sopravvissuti furono fatti schiavi. I Tigurini, appresa la notizia, tornarono spontaneamente nella loro terra d’origine, l’attuale Svizzera. Roma era salva; la cultura occidentale era salva. Mario e Catulo celebrarono il trionfo alla fine del 101, ma per il popolo il merito di aver salvato l’Urbe era solo di lui, il soldato di umili origini. _______________________ Le grandi e insperate vittorie contro Teutoni, Ambroni e Cimbri suscitarono ondate di gioia e ispirarono l’iconografia delle emissioni monetali per anni. Fra le tante, meritano di esserne citate tre. La prima è il denario RRC 326/1, emesso nel 101 da Gaius Fundanius che, come egli stesso scrive, era questore (reca infatti la legenda Q e C. FVNDAN). Raffigura al dritto la testa di Roma, al rovrscio un uomo su una quadriga che regge in mano un ramo d’alloro; siccome l’alloro è simbolo di vittoria, se ne deduce che sia un generale che celebra il trionfo. Il particolare meritevole d’attenzione è tuttavia una piccola figura aggiuntiva, un altro essere umano (di dimensioni ridotte) che monta uno dei cavalli della quadriga. Come detto, era ritenuto assolutamente vietato, all’epoca, raffigurare persone in vita sulle monete; quindi possiamo immaginare che Fundanio abbia assicurato tutti che la sua era una generica rappresentazione della cerimonia del trionfo. Tuttavia, grazie all’espediente della figura che monta un cavallo tutti potevano capire che, in realtà, il questore avesse voluto raffigurare proprio Gaio Mario: egli, infatti, aveva portato con sé, sul carro trionfale, il figlioletto di 8 anni. Questa quindi (se si esclude il misterioso statere di Flaminino) può essere considerata la prima moneta ufficiale in cui, seppur in modo sottinteso, compare l’immagine di un uomo in vita. Interessante è anche il denario RRC 324/1, emesso quello stesso anno 101. Al dritto è rappresentata Roma, contornata da corona d'alloro; al rovescio, con chiaro riferimento alla sconfitta dei Germani, la Vittoria in biga e la firma del monetiere, RVF. M. LVCILI (Marcus Lucilius Rufus). La particolarità è la legenda al dritto: PV. Due denarî pressoché contemporanei recano sigle simili, sempre al dritto: EX. A. PV. su RRC 322/1b del 102 e ARG. PVB. su RRC 325/1 del 101. Si ritiene che tutte esse significhino ex argento publico, ma questa interpretazione suscita dubbî interpretativi, considerato che tutto l’argento monetato dovesse essere pubblico. Secondo Barlow e Crawford la sigla attesta che la moneta fu prodotta con metallo tratto da qualche riserva speciale (addirittura l'Aerarium Sanctius, ossia la riserva da usare in casi di estrema emergenza, secondo il primo studioso) in un momento di grave difficoltà: benché ormai la guerra volgesse al termine, la moneta è quindi una muta testimone del baratro cui si era avvicinata Roma sotto la pressione delle invasioni germaniche. La terza emissione d’interesse è quella di una serie quinarî che rappresentano tutti, al retro, la Vittoria che incorona un trofeo d’armi: RRC 326/2 del 101 a.C., RRC 331/1 del 99, RRC 332/1 del 98 e RRC 333/1 del 97. La prima considerazione è constatare che la vittoria di Mario su Teutoni, Ambroni e Cimbri fosse ancora oggetto di celebrazione a distanza di 4 anni dagli scontri; si ritiene infatti che i disegni al rovescio riproducano i trofei eretti per commemorarla. La seconda è l’anomalia della scelta di emettere quinarî: non solo la coniazione di tali monete veniva ripresa dopo quasi 70 anni, ma negli anni 99-97 non fu accompagnata da quella di denarî o assi: furono emessi solo quinarî. Perché? Alcuni autori (Belloni e Amisano fra tutti) hanno proposto che fossero, in realtà, vittoriati (i quali fra l’altro avevano un’iconografia simile, al rovescio), anche se pesano circa 2 scrupoli anziché 3, emessi forse per esigenze di pagamenti nelle aree della Pianura Padana, devastate dai saccheggi dei Cimbri e dalla guerra. _______________________ Le guerre contro Giugurta prima, i germani poi causarono una grave carenza di grano, a Roma. Nel 104 a.C. era stato eletto questore un giovane plebeo, Lucio Apuleio Saturino, che aveva approfittato per emettere denarî che alludessero alla sua persona, raffigurando Saturno, simbolo parlante del suo cognomen. Il Senato dapprima lo incaricò allora di curare l’importazione di grano e pane tramite il porto di Ostia, poi - accusandolo di non eseguire l’incarico con il dovuto impegno - lo sostituì con un patrizio di nobilissima origine, Marco Emilio Scauro. Saturnino ritenne offeso il suo onore e divenne allora un fervente sostenitore dei populares (la fazione politica contraria alla nobiltà), il cui massimo rappresentante era - ovviamente - il grande eroe di guerra di umili origini, Gaio Mario. Nel 101 Mario e Saturnino si accordarono per farsi eleggere, per l’anno successivo, uno al consolato (per la sesta volta[8]), l’altro al tribunato della plebe (per la seconda volta); un loro amico, Gaio Servilio Glaucia, avrebbe cercato invece di ottenere la pretura. La manovra riuscì, ma Saturnino ricorse alla violenza per farsi eleggere. Appena entrato in carica, Saturnino propose una legge per ricompensare i soldati di Mario con una assegnazione di terre sottratte ai Galli[9] imponendo ai Senatori di giurare che l’avrebbero fatta applicare. Metello (l’ex comandante di Mario in Numidia) si rifiutò di prestare il giuramento e, in piena coerenza, accettò di essere espulso dal Senato e di allontanarsi da Roma in esilio, senza sollevare obiezioni o causare disordini. L'arroganza di Saturnino, tuttavia, lo portò infine alla rovina e alla morte: fece infatti uccidere anche un candidato al consolato a lui sgradito e il popolo, inferocito, gli si ribellò contro. Mario, su mandato del Senato (che aveva emesso un senatus consultum ultimum), lo arrestò ma non fu abbastanza: la folla, che ormai lo odiava, lo uccise. NOTE [1] La firma sulla moneta è CN. BLASIO CN. F.; siccome nel 194 a.C. era stato pretore (come sappiamo dai fasti consulares) uno Gnaeus Cornelius Blasio, se ne deduce che dovessero essere parenti e che, quindi, anche il monetiere fosse un Cornelius. [2] Ossia i tre dei che erano presenti nel tempio di Giove Ottimo Massimo e che erano ritenuti i più importanti protettori di Roma: da sinistra a destra per come sono rappresentati sul denario, Giunone, Giove e Minerva. [3] Condivisa, fra gli altri, da Seaby e Belloni; Crawford ritiene invece che sia Marte, ma è una tesi inconsistente, sia perché la gens Cornelia era devota alla triade capitolina (raffigurata al rovescio), non a Marte, sia perché il ritratto (come detto) non è idealizzato. [4] Tecnicamente, era un “legato”: termine che indicava un tecnico di cose militari, affiancato al magistrato (eletto invece dal popolo) nella conduzione delle operazioni belliche. In origine i legati erano solo rappresentanti del Senato ma, col tempo, divennero comandanti militari; alla fine della Repubblica, il termine “legato” individuava i comandanti di una singola legione. [5] Giova precisare che questa parentela non è del tutto sicura, nelle fonti. [6] Quand’anche, come ritengono gli storici moderni, questa cifra comprenda tutti i migranti, i combattenti erano almeno 200.000. [7] Una curiosità: era cugino delle due Giulia, mogli di Mario e Silla. Era nato infatti col nome di Sesto Giulio Cesare ed era diventato un Lutazio a seguito di adozione. [8] Mario, unico nella storia della Repubblica, fu console per sei volte (nel 107 a.C. e ininterrottamente dal 104 al 100); iniziò inoltre un settimo consolato nell’86 a.C. ma, vecchio e malato, morì dopo pochissimi giorni. [9] Si noti: i soldati di Mario, come detto, erano nullatenenti; dopo aver combattuto, attendevano una ricompensa che permettesse loro di vivere. Come noto, nacque qui lo speciale legame di fedeltà fra soldati e generale che contribuirà alle guerre civili. ILLUSTRAZIONI Denario RRC 296/1 Mario sconfigge i Cimbri, in un dipinto di Francesco Saverio Altamura (1530) conservato al museo nazionale di Capodimonte Denario RRC 326/1 Denario RRC 324/1 Quinario (o vittoriato?) RRC 331/1 Denario RRC 317/3; al retro, è raffigurato Saturno in quadriga3 punti

-

Penso possa essere sciolto in (omne) DATVM OP(timum) DESVRSVM E(st) traducibile in "Ogni dono migliore viene dall'alto" che potrebbe essere l'abbreviazione del seguente passo tratto dalle Predicazioni Volgari di Bernardino da Siena: disse santo Iacomo "Omne datum optimum, et omne donum perfectum desursum est, descendens a patre luminum..." più o meno traducibile in: Ogni regalo buono e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre della luce. Mario2 punti

-

Contribuisco alla discussione postando un esemplare che ho trattato di recente. Anche a mio parere l'esemplare di @niko non è quello della Coll. De Falco.2 punti

-

Non posso fare a meno di menzionare l'eccellente cura nell'imballo della rivista: non so se per ispezione postale o per interesse personale di qualcuno che lavora alle Poste, ma ho ricevuto il plico che recava un'apertura laterale(rottura di busta)e, se non fosse stato per l'adeguato imballo(uso di cartoncino protettivo e giornali che avvolgevano la rivista), la copertina sarebbe giunta a me rovinata dalla parte dove si è "creata" l'apertura laterale. Tuttavia non è che vado a far caso se la copertina è rovinata o meno , l'essenziale è poter leggere il contenuto della rivista pubblicato, ma mi darebbe fastidio che il trasporto possa rovinare le spedizioni. odjob2 punti

-

Ciao Pino,ae 3 GLORIA EXERCITVS di Costanzo II da Cesare, zecca di Antiochia.Non capisco se a uno o due stendardi. https://www.acsearch.info/search.html?id=5999919 https://www.acsearch.info/search.html?id=50637062 punti

-

Hai ragione, nella mia ci sono due piccoli esuberi, per quello mi chiedevo se non fosse la foto… come sopra al camauro. E anche sulla rigatura superiore (non credo si possa definire perlinatura 😅), sopra la “V” di “VIII”, dove l’inclinazione differente fa divergere due elementi lasciando uno spazio maggiore; e vicino un trattino ne collega due quasi a formare una H, come nell’ esemplare ex GdF. La consunzione di baffi e pizzetto, la patina più o meno compatibile, al R/ la A di FRUMENTARIA e in generale tutta la scritta. La consunzione delle zampe anteriore di uno dei due buoi… son molto simili, ma come avete detto non la stessa moneta. Grazie a tutti! Un enorme grazie anche a @Giov60e a @ZuoloNomisma, non mi aspettavo ne uscisse una discussione così interessante, grazie davvero a entrambi. Ps: @ilnumismatico per le foto hai ragione, le ho scattate in banca al volo, ma sicuramente dovrei comprare un altro stativo e un obiettivo macro almeno… N.2 punti

-

Ciao Oppiano, La cosa bella di queste piastre è che sono state ritrovate insieme a pezzi da 8 reales e a pezzi da 12 tarì siciliani,sicuramente la Athenienne doveva avere un grosso bottino nelle stive. Un saluto Raffaele.2 punti

-

Ciao dovrebbe essere la 208a del Cudazzo (Biaggi 144 d) , quando torna Silvio dalle vacanze ti darà comunque conferma.2 punti

-

Ciao Giovanni, interessantissima la tua analisi sul particolare dell'esergo di questo iconico testone. Complimenti! A corollario della tua osservazione, se guardiamo solo l'armetta, si può vedere che in entrambe le due quadruple autentiche che hai postato (Varesi 69 e NAC 107), le bande 1-3-5 dello stemma Patrizi non sono "liscie" come la 2-4, ma presentano una specie di "zigrinatura" verticale piuttosto evidente, utilizzata evidentemente come chiave iconografica dall'incisore per evidenziare che quelle bande nell'originale stemma Patrizi sono nere, a differenza di quelle lisce che sono bianche. Nel conio del testone questo particolare viene a mancare, a conferma che evidentemente le quadruple sono state coniate per prime, e che l'assenza nel testone di questo particolare potrebbe dipendere da una pulizia dei coni che lo ha fatto perdere. Michele2 punti

-

2 punti

-

Un saluto ai cari lamonetiani, qualche esperto mi sa dire l'esatta classificazione di questo tetradramma:1 punto

-

Ciao il ritratto è molto bello. Anche il rovescio. In base alla mia esperienza (ma è solo il mio modesto parere) una moneta in SPL dovrebbe avere: dettagli ben visibili: le caratteristiche principali della moneta (come il volto del sovrano, simboli, scritte, rilievi, dettagli) devono essere chiaramente leggibili e visibili, senza usura marcata/profonda che ne alteri la comprensione/visione. poca usura: la moneta non deve avere segni evidenti di usura, tollerabile qualche piccolo graffio, segni leggeri di usura non diffusi o imperfezioni su alcuni dettagli. priva di danni gravi: non devono esserci colpi, ammaccature, fori o mancanze visibili, corrosioni che possano pregiudicare la sua bellezza complessiva. Diversa per me la frattura di conio leggera, insopportabile per alcuni collezionisti, ma a me molto cara (se rispetta alcuni parametri) Poi entriamo nel campo della soggettività e della percezione del complesso della moneta: ciò che è valutato SPL per me potrebbe essere un BB per qualcun altro. Opterei IMHO per un BB pieno (sopporto poco i qSPL SPL+ BB- BB+ qBB ....) ciao1 punto

-

1 punto

-

Credo proprio di sì. Sembrerebbe che sia stato un investimento molto azzardato dalla S.G. e credo non navighi economicamente in buone acque al momento, speriamo non chiuda. Comunque e' un negozio che vale la pena una visita.1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

Ciao! Temo proprio che sia brutta di suo, ma originale. D'altra parte della bruttezza della coniazione e della incongruità dei pesi e diametri che, spesso, erano "ad minchiam", erano proprio i maggiorenti della zecca veneziana a lamentarsi; provarono anche a far avere a Cattaro le paste di metallo, così che fossero almeno esatte le percentuali delle leghe per le monete che le prevedevano, ma non ci fu nulla da fare ..... erano zucconi! saluti luciano1 punto

-

1 punto

-

Buonasera Alan, è un buon francobollo c'è tutto, sebbene la foto sia molto con tonalità al giallo rendendo il colore innaturale di questo francobollo che dovrebbe essere bruno rosso, non so se usi uno scan o il telefonino, a scan a 300 a grndezza nsturale, probabilmente verrebbe più reale, comunque buon francobollo che ha fatto come hai detto, anche un bel viaggetto. questo è il numero 3 del catalogo Unificato, allego alcuni esmpi di varianti ; il 3a carta molto azzurrata (coppia) il 3 b rosso lacca il 3 d testa d'avorio e il 3 saluti1 punto

-

Si Raff, probabilmente è come dici tu...1 punto

-

Grazie Domenico, secondo me il peso è da attribuire alla corrosione, mettiamola così era la più bella del gruppo delle brutte che erano con lei, mettendo da parte questo resta un grande lotto per quello che si porta dietro.1 punto

-

Ecco il certificato trasmessomi:1 punto

-

Da considerare che la 1791 è abbastanza corrosa...magari una foto aiuterebbe1 punto

-

Ma chi era Robert Sténuit? Robert Pierre André Sténuit nasce il 16 luglio 1933 e muore il 9 dicembre 2024). E’ stato un giornalista, scrittore e archeologo subacqueo belga. Viene ricordato anche perché nel 1962 ha trascorso 24 ore sul fondo del Mar Mediterraneo nel sommergibile “Link Cylinder” diventando così il primo acquanauta al mondo. Sténuit si occupò di archeologia subacquea e di ricerca di relitti. Nel 1968, Sténuit creò il “Groupe de Recherche Archéologique Sous-Marine Post-Médiévale” (Gruppo di Ricerca Archeologica Subacquea Post-Medievale), o “GRASP”. Il GRASP ha gestito l'inventario di 17 relitti di navi mercantili e di alcune navi da guerra dal XVI secolo al XIX secolo.1 punto

-

Ogni moneta racconta una storia e queste ne raccontano una in particolare che nessuno conosceva. Io personalmente quando ho visto le monete postate da Elsen sono andato alla ricerca di info. Mi sono posto un paio di domande, cosa ci facevano pezzi da 8 reales insieme a piastre napoletane di Carlo Borbone e di Ferdinando IV(Ferdinando III) tutte insieme? Dove erano dirette? Oppiano se ti va saresti così gentile da postare la foto del certificato? È solo curiosità di vederlo la mia... Un saluto Raffaele.1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

Salve,salvo pareidolia, secondo me la sua identificazione non è corretta. Per me la prima foto va ruotata di 180° e vedrà che la scritta S C risulterà più alta e distante. A me sembra di vedere due persone una di fronte all'altra e da una ricerca potrebbe essere un asse Concord Avgvstor di Marco Aurelio o Lucio Vero. Tutto questo ripeto salvo pareidolia. Ne posto una come esempio perché ci sono molte varianti https://www.acsearch.info/search.html?id=105345201 punto

-

Volevo segnalare anche un refuso sul nome dell’autore Marco Pianu, che è erroneamente indicato come Mario Pianu.1 punto

-

vabbè dai, saranno sconosciuti per noi italiani, ma non per loro: anzi, per me le monete dei personaggi famosi nei vari stati, ancorché sconosciuti all'estero (mica tutti hanno avuto Michelangelo e Leonardo), sono importanti perché almeno ti fanno venire la curiosità di cercare chi sia il personaggio in questione o cosa ha fatto (almeno io la vedo così). Questo, ovviamente, a prescindere dalla qualità del disegno della moneta che nel caso delle finlandesi, è stata spesso abbastanza penosa al riguardo. Nel caso della moneta delle "gambe", viene commemorato il 100° anniversario della Finnkampen, gara annuale di atletica Finlandia-Svezia, nata appunto nel 1925. Poi vai a vedere le ultime due monete slovacche, anche esse dedicate all'anniversario di un evento sportivo locale, e ti rendi conto che i finlandesi non hanno il minimo gusto del bello (tranne quando fanno monete ad argomento naturalistico)1 punto

-

Testa laureata , quindi è un asse … Direi Antonino Pio , Minerva con scudo e lancia1 punto

-

Ti capisco @Alan Sinclair, la mia collezione inizialmente era impostata da Augusto a Commodo, poi quando capita prendo anche altro se mi piacciono e ultimamente ho iniziato anche la repubblica. Non ho preferenza del tipo di moneta, almeno una per Imperatoee mi va bene qualsiasi essa sia poi via via vedo se il budget permette altre scelte. Al momento mi manca "solo" Otho, ma prima o poi riuscirò. Poi parlando di repubblica sto aspettando un Cesare 😅 Perdonatemi se ho divagato magari ma quando si parla delle collezioni sono sempre curioso di sapere come gli altri hanno impostato le loro. Ti faccio un grosso in bocca al lupo, troverai quello che cerchi, come dico sempre, se una moneta è destinata a te, arriverà 🙂1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

Salve,bello specialmente nei particolari del rovescio e che presenta qualche traccia di ossido che attesta l'originalità.mio parere1 punto

-

Buongiorno a tutti, la discussione sta diventando molto interessante. Da quanto vedo sulla moneta, a me sembrerebbe che una R sia stata punzonata sul conio troppo in alto e solo parzialmente, per cui, notato l’errore, si sia corsi ai ripari ribattendo una seconda R (nel senso di aver utilizzato solo ed esclusivamente il punzone della R, non di tutti i punzoni, altrimenti come si diceva ci sarebbero state decentrature più marcate). Questo potrebbe essere avvenuto anche nel caso dei numeri della data (1 ribattuto, 7 ribattuto 3 volte). Questo non spiegherebbe però il perché siano emersi così pochi esemplari con questo errore (forse in zecca si accorsero dell’errore, tentarono di sistemare il conio, ma dopo poche coniazioni, non soddisfatti, sostituirono direttamente tutto). Saluti Regium1 punto

-

Buongiorno a tutti. Ho volutamente lasciato trascorrere alcune settimane prima di dare seguito alla discussione ma, purtroppo, credo sia giunto il momento di far notare come la stessa sia, ancora una volta, caduta nel vuoto. Dove sono i rappresentanti NIP? Dove sono i rappresentanti SNI? Non mancano sul Forum ma il perdurante silenzio mi pare sufficiente - ove mai ve ne fosse stato bisogno - a giungere a valutazioni che non necessitano di molte parole e che affido alla coscienza di ciascun Lettore. Un saluto cordiale e a presto.1 punto

-

1 punto

-

Ciao @Atexano. I mule sui denari imperiali non è rarissimo riscontrarli. Gli errori di accoppiamento dei conii potevano capitare. Ed è il caso del tuo denario. Per quanto riguarda il corretto RIC non penso sia il 321 perché la legenda sul dritto e lunga mentre sul tuo è la più semplice 🙂. Posto foto dei miei denari di Settimio Severo e di Caracalla da cui, per errato accoppiamento dei conii, si è generata la tua moneta. ANTONIO RIC 176 RIC 541 punto

-

1 punto

-

...quoto me stesso.. per questo nuovo arrivo bibliografico. Arrivato il secondo volume trovato anche scontato..1 punto

-

Camerun 2024 - 1766 franchi in ag. 999 (gr. 217,10) PRIMA MONETA AL MONDO FLUTTUANTE Denominata UFO MP-1766 per la sua somiglianza a un'astronave fantascientifica e in riferimento all'anno di fondazione della zecca polacca che l'ha realizzata, la moneta si illumina al buio.1 punto

-

Bronzo di Julia Domna (Nasso, Cicladi) che raffigura al rovescio le tre Grazie in piedi, di fronte (Nomos, Obolos Web Auction 9, lot 697). Lot 697. Starting price: 75 CHF. Price realized: 650 CHF. CYCLADES, Naxos. Julia Domna, Augusta, 193-217. (Bronze, 23 mm, 8.64 g, 6 h). IOYΛIA ΔOMNA CEB Draped bust of Julia Domna to right. Rev. NAΞIΩN The Three Graces standing facing. BMC 22. Very rare; very fine details for type. Good fine. From a European collection formed before 2010. apollonia1 punto

-

Bronzo della Koinon di Macedonia, zecca di Beroea, che raffigura al dritto la teta di Alessandro Magno con elmo attico crestato e al rovescio due templi tetrastile in prospettiva, con una corona premio tra i due (Classical Numismatic Group, Electronic Auction 423, lot 240, 27.06.2018). Estimate: 150 USD. Price realized: 220 USD. Roman Provincial MACEDON, Koinon of Macedon. Pseudo-autonomous issue. temp. Gordian III, AD 238-244. Æ (26mm, 12.19 g, 6h). Beroea mint. Head of Alexander the Great right, wearing crested Attic helmet [with griffin on the bowl] / Two tetrastyle temples in perspective; B between; prize crown above. AMNG III 788. Good VF, brown surfaces, some green, smoothing. From the Belgica Collection. Ex Lanz 134 (28 November 2006), lot 99. apollonia1 punto

Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00

Lamoneta.it

La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.

Il network

Hai bisogno di aiuto?

.thumb.jpg.49bf7893ab8deb0b9efbfc02c41b7421.jpg)