Classifica

Contenuti più popolari

Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 09/19/25 in Risposte

-

5 punti

-

Un successo straordinario: Grazie a tutti Ancora con gli occhi pieni di gioia e il cuore gonfio di gratitudine, guardiamo queste immagini che raccontano un'esperienza indimenticabile: Calabria Colleziona 2025 è stato un vero trionfo! Dalle foto si evince chiaramente l'enorme affluenza e l'atmosfera vibrante che ha animato ogni angolo dell'evento. Stand affollati, sorrisi, scambi appassionati e momenti di approfondimento hanno dimostrato che il collezionismo è più vivo che mai, specialmente qui in Calabria! Il successo di questa manifestazione è frutto di un lavoro di squadra eccezionale e di una visione ben precisa: Mettere al centro l'aspetto culturale. E in questo, la superba direzione del direttore Nicolò Giaquinta @jaconico è stata la nostra stella polare, garantendo una qualità e un'attenzione ai dettagli che hanno fatto la differenza. Un grazie immenso per la sua inesauribile passione! Un ringraziamento di cuore va ai nostri relatori di altissima qualità: Mattia Rescigno @Mattia Rescigno_ Salvatore Rubino e il Professore Caroccio, che con le loro profonde conoscenze hanno arricchito ogni sessione, trasformando la curiosità in vera cultura. E come non menzionare le due mostre di spessore, curate egregiamente da Pierpaolo Pisano e dallo stesso Nicolò, che hanno offerto percorsi espositivi unici e coinvolgenti. Dietro a tutto questo c'è l'impegno instancabile dei soci e l'organizzazione impeccabile di Collezionare RENDE Associazione Culturale. Un applauso speciale al nostro Presidente, Marco Mele, la cui innata pacatezza, saggezza e cortesia sono state un faro in ogni momento. E un grazie di cuore a tutto lo staff, veri pilastri dell'evento: Enrico Reda e Biagio Antonio Mazzulla per la loro energia e il loro supporto costante. Le loro gentilissime signore, che hanno gestito ogni aspetto con grazia e precisione. Il nostro esperto grafico Alessandro Berardi, che ha dato forma alle nostre idee. Il nostro energico commercialista Marco Bonaro, sempre prezioso e presente. Il vulcanico Francesco Salerno, un'anima trainante e insostituibile. Un ringraziamento speciale a Marika, compagna del nostro Nicolò, per il suo fondamentale supporto nel video marketing e nella grafica: La sua creatività ha dato voce e immagine al nostro evento! Sono onorato di aver dato il mio contributo in questa nuova, entusiasmante avventura. E come non menzionare il carissimo Antonio Pezzulli per tutto l'affetto sincero e la mia compagna di vita Alessia Mele, il cui supporto morale e logistico è stato fondamentale. Mi avete coccolato e fatto sentire davvero speciale. Grazie a tutti gli amici che, ancora una volta, vi siete adoperati con grandi sacrifici economici e fisici per la buona riuscita dell'evento. Posso tranquillamente definirlo: "Un Grande Successo!" Ma nulla nasce per caso! L'obiettivo principale era fare rumore, distinguerci da tanti eventi "visti e rivisti", mettendoci anima, cuore e passione, tratti identitari non comuni a tutti. Crediamo nel nostro piccolo di esserci riusciti! Vi aspettiamo per la nuova edizione, ancora più entusiasti, comunicativi, energici e reattivi...con il nostro motto di sempre: "Più siamo...più ci divertiamo!" E per la futura edizione, il nostro motto sarà "Calabria Colleziona: Energia pura, cultura ed avventura!"5 punti

-

Partecipo con questa moneta da 10 centesimi 2021 del Vaticano, regnante Papa Francesco, trovata stamane nei resti della spesa al mercato, nel borsellino di mia moglie (per fortuna che controllo sempre...). Non dovrebbe essere circolante, coniata solo in 45.000 pezzi in set.4 punti

-

Buon pomeriggio! Parma Oggi ho il piacere di presentarvi un francobollo del 1852: 5Centesimi nero su carta colorata. Dentellatura assente come nella maggioranza dei francobolli dell'epoca. Assente anche la filigrana... Come sempre, un vostro commento è sempre gradito Saluti3 punti

-

3 punti

-

Medaglia Lauretana, bronzo/ottone seconda metà del XVII sec.- D/ Madonna di Loreto con Gesù Bambino a SX, tra due lampade votive.- R/ Crocefisso di Numana, volgarmente detto e conosciuto di Sirolo, anepigrafe.- Ciao Borgho3 punti

-

Questo non è lo stemma dei Gastaldello: ma dei Giandolin. Mentre questo: non è dei Giandolin, ma dei Gastaldello. Santin non ci azzecca nulla in questa Osella.3 punti

-

il 25 ottobre, ore 16, presso la sede della Deputazione di storia patria di Parma, avrò il piacere di presentare il mio nuovo libro, e l'onore di essere presentato dal Prof. Michele Asolati per chi fosse in zona....., sarà un piacere incontrarvi2 punti

-

Carissimi, con grande soddisfazione vi segnalo l'uscita del volume n. 4 della rivista Kalkas, da questo numero anche in modalità open access (https://www.kalkas.it/). Il volume in questione è dedicato al collezionismo storico e contiene due saggi di Numismatica. Buona lettura e buon weekend a tutti!2 punti

-

Buongiorno, dentro un accumulo di monete mondiali, ho trovato questo curioso gettone, svizzero, da 5 centesimi, buono per l'acquisto del corriere della Sera e il Secolo. Dalle informazioni che ho trovato, dovrebbe essere della fine del XIX° secolo, all'epoca i giornali costavano 5 centesimi2 punti

-

Moneta autentica senza ombra di dubbio2 punti

-

2 punti

-

In vendita il “Taupō invert” 18 Set 2025 - DALL'ESTERO Nuova Zelanda - Conosciuto in un unico esemplare, il 20 settembre verrà ceduto dall’attuale proprietario, l’operatore postale Nz post. Prezzo di partenza: 250mila dollari locali In vendita il 20 settembre Il Vaticano vorrebbe vendere il suo archivio di francobolli ricevuti nel tempo dall’Unione postale universale? È uno dei capitoli “misteriosi” che, purtroppo, negli ultimi anni hanno appesantito, per colpa di discutibili silenzi, i rapporti tra la sede e il mondo del collezionismo. Trasparente è invece l’operatore postale di Nuova Zelanda, Nz post: ha deciso di mettere all’asta quella che definisce la carta valore più rara del Paese. Avverrà il 20 settembre a Wellington tramite l’azienda Mowbray collectables. Prezzo di partenza: 250mila dollari locali. Il “Taupō invert”, così è passato alla storia, è un 4 pence raffigurante il lago Taupō e appartenente alla serie “Pittorica” del 1902-07, la quale riutilizzava i disegni della precedente emissione risalente al 1898. Per errore venne stampato con il centro invertito. Sebbene il foglio avesse ottanta esemplari, ne è stato trovato solo uno. Venne utilizzato nel 1904 su una lettera inviata da Picton. Lo scoprì nel 1930 l’agricoltore inglese Jack Dennett, trovandolo nella sua collezione d’infanzia. Fu venduto all’asta l’anno successivo per 161 sterline. Riapparve nel 1980, quando passò a un acquirente statunitense tramite commercianti francesi per 110.500 franchi. Successivamente risulta menzionato in diverse mostre e nei cataloghi, finché, nel 1998, venne acquistato da Nz post per 125mila dollari in concomitanza a una ristampa commemorativa, motivata dal centenario, della prima emissione. Dal 2010 è in prestito a lungo termine presso il Museo nazionale. E ora è pronto per la nuova transazione.2 punti

-

Grazie come sempre. Questa cartolina é l' esempio di quelle che io chiamo " ordinate e pulite" , nel senso che non presentano scarabocchi, macchie ed hanno timbri perfettamente visibili e dritti 😃2 punti

-

2 punti

-

Buon Pomeriggio a Tutti, oggi condivido con voi questo scudo entrato da poco in collezione proveniente da un'asta, si tratta di un 5 lire del 1859 zecca di Genova, Vittorio Emanuele II° per il Regno di Sardegna, moneta rara secondo i cataloghi. Questo esemplare assieme a quello della zecca di Torino ( R3 ), presentano nella leggenda a diritto la variante senza il punto ... SARD CYP . anziché ... SARD . CYP . La conservazione è quella che è, forse nemmeno BB. Voi cosa ne dite ? Grazie.1 punto

-

Oppiano prima di inserire un 500 prova 1957 avvisa...devo prendermi la pastiglia per il cuore.1 punto

-

@ART Sotto il tuo avatar, al posto di "utente storico", ci starebbe bene la scritta: "pasdaran dell'euro" 😆 Curiosità che condivido.1 punto

-

1 punto

-

Fai bene a scartarle, come hai giustamente detto potrebbero nascondere hairlines e quindi ingannare l'acquirente1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

Hai la descrizione del venditore.. ? Qui fapetri ti può dire di più sicuramente. Gli faccio un gentile tag @fapetri2001.. vediamo.. ...sugli antichi italiani ha più esperienza di me.1 punto

-

Perfetto. È proprio lui. Il problema è che è vero che la moneta è più gradevole con questo "unto", ma é solo sporco, un residuo credo generato proprio dalla plastica. Quindi non è reale, è finto, una manipolazione. Non a caso le case d'asta fanno finta di niente (e non a caso io scarto queste monete). Per me è è da rimuovere e poi le monete vanno poste in un altro contenitore.1 punto

-

Come promesso, pubblico il file pdf in "formato libro", che credo renda più agevole il confronto fra testo e illustrazioni. Ho aggiunto un primo brevissimo capitolo, LA FONDAZIONE, e soprattutto, di maggior interesse, gli ultimi due , LA FINE DELLA REPUBBLICA e LA RIFORMA MONETARIA DI AUGUSTO. Vi prego di farmi conoscere impressioni, correzioni, suggerimenti. Mi piacerebbe sapere le opinioni differenti, su alcune interpretazioni forse un po' azzardate che ho proposto ... Spero almeno che la lettura non vi annoi [Ho trovato alcuni errori di battitura nel testo, l'ho ripubblicato al post #47]1 punto

-

Se tu consultassi un catalogo cartaceo sapresti come distinguerli.. i cataloghi online non approfondiscono.. si studia con i cartacei specializzati. Comunque l' ho anche scritto leggi attentamente.. si vedono le due stellette sul bavero.1 punto

-

se della fine del XIX° secolo, "il secolo" dovrebbe essere "Il Secolo XIX", fondato nel 1886. L'unica alternativa che conosco è "Il Secolo d'Italia", che però mi risulta fondato nel 1952. come gettone del Secolo XIX avevo già visto questo altro, ma in argento, con tanto di punzoni, quindi presumo molto più recente (immagini prese da Asta Roccaro)1 punto

-

La colpa è tua Carlo, ricordi l'altro ieri quando mi hai scritto quanto segue : "Attendo di vedere gli altri tuoi acquisti, non ci credo che ti sei aggiudicato solo questo! 😁" 🤣🤣1 punto

-

male Alan! prepari il materiale per il post e parti senza una foto del bordo! come si fa a darti un segno meno sul registro?1 punto

-

No, a vederla cosi sembra buona, ma sempre meglio vedere anche il contorno1 punto

-

Questa cartolina da 1 euro l'ho presa per il bellissimo treno a vapore raffigurato. Sembra inglese, ma pare spedita dall'Italia. Mi piacerebbe saperne di più. Grazie1 punto

-

1 punto

-

La tua e' una catalogazione storico filatelica, fai bene a farla e mantenerla con la collezione che ne valorizzerà l' insieme, sarà un'ottima lettura per le sere fredde e piovose d'inverno di fronte al fuoco.. magari con i nipotini che avranno modo di vedere quello che non avrebbero mai avuto occasione di vedere. 👍1 punto

-

1 punto

-

Cartolina con propaganda di guerra con VINCEREMO a sx, da 30c bruno su crema dell' Imperiale, emissione del 7.8.1942.... ....annullata da un meccanizzato con linee ondulate doppio cerchio di BERGAMO ARR. E PART. del 7 VI 43 XXI A.E.F. Mai comuni.. sempre unici questi oggetti postali che hanno fatto viaggiare grandi e piccole storie di vita. Ottimo acquisto. Se ho saltato e dimenticato qualche discussione riportala tranquillamente all' attenzione.1 punto

-

Propendo sempre nel consigliare un catalogo cartaceo (specializzato) dove avrai risposte a tutto.. e' un investimento per te stesso. Un catalogo nuovo di qualche anno addietro (specializzato) costa sui 10€. https://www.vaccari.it/editoria/1x1/index.php?_c=Y2F0&_n=&_s=611 punto

-

1 punto

-

Il problema è proprio questo, è una vita che faccio acquisti online e non ho mai fornito io personalmente la fattura al corriere per poter ricevere la merce, anche da acquisti esteri e quindi soggetti a dazi doganali. Con CFN siamo arrivati al paradosso, loro dicono pagami tranquillo, poi te la vedrai tu con il corriere non è più un mio problema.... quando invece basta inserire la fattura nel plico come fanno tutti, poi se vogliamo dirla tutta hanno scritto delle linee guida e perchè non hanno scritto questa piccola ma fondamentale procedura???, semplice perchè non sanno nemmeno come ci si relaziona con un vettore esterno al Vaticano.1 punto

-

anche perché una è poi conseguenza dell'altra: difficile stare "leggeri" se sei pieno di malanni ed acciacchi1 punto

-

Per l'Italia ti consiglio il sito Ibolli Francobolli italiani - catalogo completo dei francobolli italiani Qui trovi tutti francobolli italiani a partire dagli Antichi Stati sino alle ultime emissioni + Vaticano e San Marino Potresti anche acquistare un catalogo cartaceo semplificato per pochi euro. Il Sassone Blu potrebbe fare al caso tuo.1 punto

-

1 punto

-

Beh! insomma, non è proprio così,il valore è stabilito dal mercato che si basa sulla disponibilità e richiesta, nonché rarità è conservazione... Nel caso delle monete in discussione si parla di 2/3 euro al kilo,e anche se fossero in FDC non avrebbero chissà che valore...1 punto

-

Corretto, anche per questo problema pensavo a una collaborazione con gli organizzatori del mercato dei libri in piazza Diaz. Di sicuro anche questi espositori devono scaricare il materiale e, stante il peso dei libri, non lo possono fare troppo distante dal banco. Piuttosto che stare fermi ancora per mesi, credo sia meglio organizzare "il Cordusio" una volta al mese fino al momento in cui si arriverà al ripristino della sede storica (io continuo ad avere i miei dubbi ma sarò felicissimo se i fatti s'incaricheranno di smentirmi). Un saluto cordiale.1 punto

-

Nel post precedente di @Pontetto è emerso una casistica che ho sentito ricorrente… in generale per sua natura l’oro è inalterabile nell’ambiente, nel caso parliamo di una lega d’oro con una frazione di rame e argento pertanto, vi possono essere alterazioni nel lungo andare dovute all’interazione con la parte rameica. “Alterazioni” che possono essere considerate positive o negative a secondo da chi si interfaccia, con i propri concetti personali…patine ecc….ovvero qui entriamo nella natura umana, e tanto altro. Personalmente non penso che il coscienzioso trattamento di pulizia eseguito possa influenzare negativamente sul valore…eventualmente solo un consiglio come una finezza aggiuntiva: l’utilizzo di acqua distillata come ultimo passaggio di risciacquo e tamponamento umido con pura cellulosa. Quest’ ultima là si usa anche negli interventi sulle parti ottiche…per situazioni ordinarie anche una buona carta igienica.1 punto

-

L'originale è in argento, i falsi sono quasi tutti in ferro/zinco fai una prova con la calamita, se si attacca è falsa1 punto

-

Potrebbe essere il principale indiziato. Alcune plastiche creano problemi simili. Non sono rari: mi è capitato molte volte, nelle aste, di maneggiare monete d'oro ricoperte da "patine" che si rimuovevano ad un minimo contatto nei campi. Ovviamente ciò non è una buona cosa, lato acquirente, perché nasconde le vere condizioni della moneta (in particolare le hairlines). Anche quelle monete, molto probabilmente, erano inserite in bustine plastiche non adatte1 punto

-

A proposito sul cambiamento di metallo lo scorso anno era stata aperta una discussione ad hoc:1 punto

-

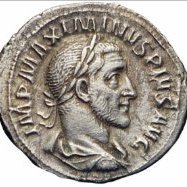

LA GUERRA CONTRO I CESARICIDI La morte di Cesare gettò Roma nel caos: i Senatori abbandonarono la Curia, impauriti. Gli stessi cospiratori, che avevano progettato di gettare il cadavere del dittatore nel Tevere, furono presi dal panico e fuggirono; si presentarono al popolo nel Comizio (la piazza del Foro antistante ai rostra), confidando di ottenere dal popolo manifestazioni di giubilo e riconoscenza, ma non fu così e preferirono rifugiarsi sul Campidoglio. Marco Antonio fece portare il cadavere del dittatore a casa; vedendolo passare, la folla ammutolì. La serie RRC 480 comprende ben 22 tipi diversi di monete (oltre a numerosi sottotipi); in molte di esse, tuttavia, il ritratto del dittatore è rappresentato non a testa nuda, bensì con un velo che gli copre il capo. Si ritiene che queste siano state emesse dopo la morte di Cesare: in altri termini, quando si seppe dell’assassinio la produzione continuò, ma gli incisori cambiarono i disegni dei conî aggiungendo il velo che, probabilmente, era un segno di lutto: a conferma di questa interpretazione, c’è un esemplare della stessa serie - RRC 480/22 - che riporta invece il ritratto di Marco Antonio ed ha la barba lunga, chiara manifestazione di lutto secondo la mentalità romana, oltre appunto alla testa velata. _____________________ Scomparsa la guida di Cesare, sulla scena istituzionale si affrontavano tre forze politiche differenti, che cercavano di prevalere l’una sull’altra: i cesariani (oltre a Marco Antonio, Marco Emilio Lepido, figlio dell’omonimo console ribelle), che potevano contare sulla fedeltà dei soldati di Cesare; i cesaricidi, che si proponevano come paladini della libertà repubblicana; l’aristocrazia, guidata da Cicerone, che sperava di ripristinare il governo oligarchico. In questo contesto, il Senato cercò di mantenere le fazioni divise per scongiurare sia l’insorgere di un’ulteriore guerra civile, sia l’ascesa di un nuovo “uomo forte”; questa politica spiega le decisioni, apparentemente contraddittorie, che prese e il caos che ne conseguì. I senatori confermarono quindi la legittimità dei provvedimenti assunti da Cesare (annullarli avrebbe suscitato l’ira dei tanti cui egli aveva assegnato cariche pubbliche: non solo Marco Antonio, ma anche Bruto, Decimo Bruto e Cassio), ma decretarono anche un’amnistia per evitare che i cesaricidi fossero processati per omicidio. Essendo stato deciso che Cesare aveva agito legittimamente (e non, quindi, da tiranno), fu possibile assegnargli l’onore di un funerale pubblico, che venne celebrato il 20 marzo nel Foro; la sua salma fu bruciata presso un piccolo altare eretto dal popolo stesso, che è ancora visibile oggi. A quel punto ne venne letto il testamento; si scoprì che Cesare aveva lasciato 75 denarî a ogni cittadino romano e, a questa notizia, la rabbia popolare contro i cesaricidi esplose incontenibile. Ma c’era anche una sorpresa: il suo erede non era Marco Antonio, come tutti (lui compreso) si aspettavano, bensì Gaio Ottavio Turino; addirittura, Cesare lo aveva anche adottato, talché da quel giorno si sarebbe chiamato Gaio Giulio Cesare Ottaviano. I cesaricidi abbandonarono Roma e quelli cui era stato assegnato (da Cesare stesso) il governatorato di una provincia la raggiunsero: Decimo Bruto in Gallia Cisalpina, Gaio Trebonio in Asia, Gaio Cassio Longino in Siria. Anche Bruto era stato nominato governatore (di Creta), ma preferì fermarsi ad Atene a studiare filosofia. Ottaviano, che si trovava nei Balcani per i preparativi della guerra contro i Parti, capì l’importanza degli eventi: pretese da subito di essere chiamato “Gaio Giulio Cesare” (il cognomen Ottaviano sarà usato solo da Cicerone, nelle sue lettere); sbarcò a Brundisium e, presentatosi ai legionarî là acquartierati come figlio di Cesare, ne ottenne non solo un giuramento di fedeltà, ma anche la consegna del tesoro di guerra (175 milioni di denarî); raggiunse quindi Roma e, siccome Marco Antonio temporeggiava a consegnargli il patrimonio del padre adottivo, provvide con proprie risorse a pagare i 75 denarî che Cesare aveva lasciato ai cives, guadagnandosi grandi consensi. Infine, arruolò un esercito privato (del tutto illegittimo) di 3.000 veterani, assicurando loro uno stipendio annuo di 500 denarî. Il Senato passò allora a contrastate Marco Antonio, che appariva come l’esponente politico più pericoloso. Dapprima Cicerone cercò di farlo allontanare da Roma, pronunciando contro di lui le vementi orazioni denominate “Filippiche” e cercando l’appoggio di Ottaviano. Poi però i senatori, intimoriti da Decimo Bruto, inviarono proprio Marco Antonio a cacciarlo della Gallia Cisalpina; siccome Decimo Bruto non obbedì, Marco Antonio lo cinse d’assedio a Mutina (odierna Modena). Allora il Senato cambiò di nuovo orientamento e, nel 43 a.C., inviò i due nuovi consoli e Ottaviano a muovere guerra contro Marco Antonio. La battaglia di Mutina, nel 43 a.C., fu l’apogeo del caos (Ottaviano, cesariano, combatté contro Marco Antonio, cesariano, per liberare Decimo Bruto, cesaricida) e si concluse in aprile con la sconfitta e la fuga di Marco Antonio, ma anche con la morte dei due i consoli. Nel frattempo, in Oriente, Trebonio fu ucciso da Dolabella che, in qualità di ex console (aveva infatti sostituito Cesare nell’incarico, l’anno prima) pretendeva sottrargli il governatorato della provincia d’Asia; fu il primo dei cesaricidi a morire. Allora il Senato incaricò Cassio (che già si trovava nella penisola anatolica) di combattere Dolabella; al suo arrivo Dolabella fuggì in Siria, per cui Cassio poté insediarsi a Smyrna (attuale Smirne), capitale della provincia d’Asia. In seguito, Dolabella si suicidò. A questo punto Ottaviano riuscì a spostare definitivamente la politica romana a favore della fazione cesariana: tornato a Roma, pretese e ottenne di essere nominato consul suffectus (“console sostituto”, che veniva nominato alla morte di uno dei titolari) unitamente al cugino Quinto Pedio; fece quindi approvare la lex Pedia, che revocava l’amnistia ai cesaricidi, e poi la lex Titia, che nominava lui stesso, Marco Antonio e Lepido triumviri rei publicae constituendae consulari potestate (“triumviri con potere consolare per la ricostituzione dello Stato”) per la durata di 5 anni. I cesaricidi persero ogni speranza di poter vivere pacificamente; Decimo Bruto cercò di fuggire in Gallia, ma fu riconosciuto e ucciso da un alleato di Marco Antonio; Bruto, che ancora si attardava in Grecia, si recò a Smyrna, per preparare una difesa congiunta insieme a Cassio[1]. I processi avviati grazie alla lex Pedia si conclusero con la condanna in contumacia dei cesaricidi e i triumviri si prepararono a muovere guerra contro di loro. _____________________ Bruto e Cassio saccheggiarono le province asiatiche, per costituire un forte esercito da opporre a quello dei triumviri, e fecero emettere moltissimi aurei e denarî con il metallo razziato, fra cui la moneta più famosa di tutto il periodo repubblicano: RRC 508/3, il denario con cui Bruto si vantò di aver ucciso Cesare. Narra Cassio Dione (XLVII, 25) che Bruto “coniò monete su cui era raffigurato un pileo tra due pugnali, per dichiarare, con le figure e anche con la scritta, che egli, d’accordo con Cassio, aveva dato la libertà alla Patria”. RRC 508/3 reca, infatti, il ritratto di Bruto al dritto, un pileus (berretto che veniva posto sul capo degli schiavi affrancati e, quindi, simbolo di libertà) e due pugiones (pugnali da guerra) al rovescio, mentre la legenda recita BRVT. IMP e L. PLAET. CEST (Lucius Plaetorius Cestianus, un monetiere non altrimenti noto) al dritto, EID MAR (idibus martiis, “alle idi di marzo”) al rovescio. Questa iconografia rivela la pochezza e l’ipocrisia di Bruto: è infatti l’apologia di un tradimento, l’unico caso (come ha osservato Belloni) in cui un antagonista politico viene infamato su una moneta; inoltre, Bruto non disdegna di far apporre il proprio ritratto, sebbene avesse ucciso Cesare anche per aver fatto altrettanto. Dopo la sconfitta dei cesaricidi questo denario sarà fatto ritirare dalla circolazione e, quindi, ne sono sopravvissuti pochi esemplari: Campana ha contato 88 esemplari noti ritenuti autentici; in aggiunta a essi, tuttavia, esistono molti falsi, prodotti negli anni perché è un esemplare molto ambito dai collezionisti (nel 2019, un esemplare è stato acquistato a un’asta per 200.000 €, più 50.000 € di spese). ________________________ Marco Antonio, volendosi vendicare delle “Filippiche”, pretese che Cicerone fosse proscritto e, quindi, condannato a morte; Ottaviano, per non far fallire la loro alleanza, non si oppose. Il grande oratore, saputolo, fuggì nella sua villa di Astura (odierna Torre Astura); non sentendosi ancora al sicuro, dopo alcuni giorni si imbarcò per Formia. Fu tuttavia raggiunto e ucciso dai sicarî di Marco Antonio; era il 7 dicembre del 43 a.C. _____________________ Il conflitto tra triumviri e cesaricidi si concluse nell’ottobre del 42 a.C., a Philippi (odierna Kavala, in Grecia settentrionale). Fu uno scontro titanico: combatterono 19 legioni (a ranghi completi) comandate da Ottaviano e Marco Antonio contro 17 legioni (a ranghi ridotti, ma rinforzate da truppe alleate) comandante da Bruto e Cassio; in tutto, compresa la cavalleria, circa 200.000 soldati. Fra quelle le legioni che combattevano per i triumviri erano presenti la X Equestresis (la “favorita di Cesare”) e la VI Ferrata. Il 3 ottobre le truppe di Marco Antonio riuscirono ad aprirsi una strada nelle paludi e attaccarono alle spalle quelle di Cassio, infliggendo loro una grave sconfitta; nel frattempo, tuttavia, le legioni di Bruto assaltarono di sorpresa quelle di Ottaviano, sopraffacendole. A fine giornata la situazione era di nuovo in stallo ma Cassio, credendo che la sconfitta fosse irrecuperabile, si suicidò, lasciando Bruto solo al comando. I due eserciti continuarono a fronteggiarsi sino al 23 ottobre, subendo la fame e le difficoltà che derivavano dalla difficoltà di approvvigionamento; alla fine i soldati di Bruto, esausti per le privazioni, pretesero di scendere a battaglia. Il genio tattico di Marco Antonio fu decisivo: una sua brillante manovra permise di vincere la battaglia; a fine giornata anche Bruto, definitivamente sconfitto, si suicidò. A due anni e mezzo dall’assassinio di Cesare, il disegno dei cesaricidi era definitivamente tramontato, grazie alle abili manovre politiche di Ottaviano (che aveva saputo, fra l’altro, domare e sfruttare la furia bellica di Marco Antonio); di 21 cospiratori ne restava in vita uni solo, tale Gaio Cassio Parmense, un oscuro poeta. Sarà infine rintracciato e messo a morte da Ottaviano nel 31 a.C. _____________________ Dopo la battaglia i due eserciti furono fusi, sotto il comando dei triumviri e i veterani più anziani poterono quindi essere congedati; molti rimasero proprio a Philippi, ove fondarono una colonia. Occorre qui precisare che alcuni legionarî, scelti fra i più fidati e valorosi, avevano il compito di proteggere il comandante in battaglia; alla fine della Repubblica, invalse l’uso di denominare “pretorie” le coorti in cui essi erano inquadrati[2] (perché destinate a proteggere il “pretorio”, ossia l’alloggiamento del comandante[3]). Dopo il 27 a.C. proprio alcuni reduci di coorti pretorie (probabilmente, quelle stesse che erano state incaricate di proteggere Ottaviano), rimasti a vivere a Philippi, emisero un bronzo provinciale che commemorava la battaglia, RPC I 1651; essa reca al dritto l’immagine di una statua della Vittoria (statua che, forse, era stata là innalzata) e la legenda VIC AVG (victoria Augusti), al rovescio tre insegne militari decorate di cornicula e phalerae e la legenda COHOR PRAE PHIL (cohortes praetoriae - Philippi). È interessante notare che manca, nell’iconografia, l’aquila legionaria, perché appunto l’emissione era intitolata ad alcune coorti, non a una intera legione. Alcuni numismatici moderni ritengono che la moneta sia stata emessa durante il principato dello stesso Augusto; altri, sulla base del metallo utilizzato (la cui composizione sembra analoga a quella di metallo presente in miniere macedoni scoperte solo successivamente) ne spostano la datazione all’epoca di Claudio o Nerone NOTE [1] L’incontro fra i due, che poco si sopportavano pur essendo cognati (Tertulla, moglie di Cassio, era figlia di Servilia), non fu sereno; racconta infatti Plutarco che “c'era stata qualche differenza di vedute ed erano state scambiate accuse reciproche … cominciarono a darsi la colpa l'un l'altro; poi passarono a recriminazioni ed accuse. Questo ben presto portò a rimproveri indignati e lacrime e i loro amici, stupiti dalla veemenza e dall'amarezza della loro rabbia, temevano che la lite degenerasse in violenza”. [2] Prendendo spunto da questi reparti, Augusto istituirà nove “coorti pretorie” stanziate in Italia (a Roma, per precisione, all’interno del Castro Pretorio, una fortificazione ancora esistente) e incaricate di proteggere la persona dell’imperatore: si tratta dei celeberrimi “pretoriani”, che avranno un ruolo importante nella storia dell’impero e saranno sciolti da Costantino. [3] È interessante sottolineare come la tenda del comandante di una legione si chiamasse “praetorium”. I Romani erano convinti, che sin dalla sua fondazione, la Repubblica fosse stata governata da due consoli; in realtà, molti storici moderni, studiando le fonti, sono giunti alla conclusione che nei primissimi anni il rex fosse stato sostituito da un unico praetor cui, solo in seguito, furono sovraordinati due consoli (perché la duplicità dell’incarico dava maggiori garanzie contro eventuali derive autoritarie). Il fatto che il luogo da cui veniva comandata una legione (funzione tipica dei consoli, nella storia romana più antica) si chiamasse “[tenda] del pretore” costituisce una reminiscenza di quel tempo remoto, in cui tale comando era invece esercitato da un pretore. ILLUSTRAZIONI 44 a.C., denario RRC 448/13. L’iconografia è analoga a quella di altre monete della serie, ma la testa di Cesare è coperta con un velo. 44 a.C., denario RRC 480/22. Al dritto, Marco Antonio con velo e barba lunga. Al rovescio, un desultor (un tipo di acrobata che si esibiva con due cavalli). 43 a.C., denario RRC 508/3. 27 a.C. - 68 d.C., bronzo RPC I 16511 punto

-

1 punto

-

Buon giorno, La diagnostica XRF, come sicuramente molti di voi già sanno, misura l'emissione di fluorescenza caratteristica degli elementi per determinare la composizione elementale di una lega o composto. Essenzialmente un fascio di elettroni di data energia penetra nel materiale, eccitando gli atomi che attraversa. Gli atomi si diseccitano emettendo radiazione ad energia caratteristica. Questa emissione caratteristica è la "firma" del materiale. In base al tipo di righe emesse e alla loro intensità caratteristica è possibile determinare composizione di un materiale. Il problema del metodo è che l'XRF da informazioni esclusivamente sullo strato attraversato dal fascetto elettronico. Nel caso dell'oro, è probabile che tale strato sia dell'ordine delle decine, massimo centinaia di micron. Ossia di molto inferiore al mm. E' chiaro che quindi la composizione fornita dall'orafo non è relativa all'intera moneta, ma solo ad un suo strato superficiale spesso veramente dai 20-40 micron. una formuletta utile a valutare il range è la seguente (anaya–Okayama range formula) : A = peso atomico dell’oro ≈ 197 u E0 = energia degli elettroni in keV Z = numero atomico = 79 ρ = densità in g/cm³ = 19.3 Per elettroni da 100 keV, tipici di uno scanner XRF, il risultato è per l'appunto 25 micron, se non ho commesso errori. E' quindi evidente che l'XRF da una valutazione della composizione esclusivamente della superficie, e non da alcuna informazione sulla parte più profonda della moneta. E' possiibile che, nel caso in oggetto, la composizione non sia perfettamente omogenea e i primi micron di superficie contengano un pizzico in più d'oro. Inoltre il metodo ha un suo errore sperimentale, che in questo caso non è stato specificato. Considerate che è sufficiente un errore del 5% per rientrare nel valore atteso teoricamente.1 punto

Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00

Lamoneta.it

La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.

Il network

Hai bisogno di aiuto?

.thumb.jpg.a1a5a94449a3252a5e0fc3b3e618ead2.jpg)