Classifica

Contenuti più popolari

Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 09/21/25 in Risposte

-

Ciao @Marco casali trovata.. è un Grosso di Frinco in provincia di Asti che imita un douzain di Avignone di Papa Clemente VIII 😊 https://www.acsearch.info/search.html?id=64934874 punti

-

Buongiorno a tutti. Al Convegno di Rende ho trovato questa Piastra del 1787 di Ferdinando IV...presenta al rovescio un "ripensamento" da parte di chi ha approntato il conio madre. H(S)SPANIAR... Magari rara ma non introvabile ☺️4 punti

-

Complimenti Raffaele per gli ottimi acquisti fatti a Calabria Colleziona. Approfitto per condividere anch'io qualche acquisto fatto settimana scorsa a Rende, grazie all'aiuto degli Amici @Rocco68@Raff82 : due 34 con varianti che cercavo da tempo e la 37 migliorata, ma ancora migliorabile...4 punti

-

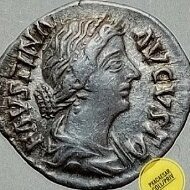

Ciao Gianni Scusa ma non ho capito la domanda... Amedeo VII non ha avuto la reggenza di Bona, era sua moglie! Comunque pensando che il tuo sia solo un errore posso dirti che questa moneta è sempre stata classificata come mezzo grosso di Amedeo VIII nel periodo della reggenza di Bona, veniva chiamato semplicemente "mezzo grosso di Avigliana" in maniera semplicistica fra i collezionisti savoiardi. Sempre il mir lo classificava al 112j, con una stella a 5 punte. Il Cudazzo divide ora questa tipologia fra Amedeo VII e Amedeo VIII reggenza. La moneta che ci fai vedere dovrebbe essere Amedeo VII mezzo grosso classificata al 145, penso il 145c, la qualità della foto e della moneta non mi permettono di essere certo... Già è un bel pasticcio mettere due monete uguali (a parte i segni di zecca) in due duchi... poi decifrare esattamente alcuni segni è difficile!!3 punti

-

Ultimamente non sto trovando niente, ma oggi al mercatino domenicale è saltata fuori finalmente una monetina che non avevo e interessante. Si tratta di un 5 ore della Danimarca sotto occupazione tedesca, del 1944. Una moneta piena di storia e ben messa, per 1€ direi che va bene e mi posso accontentare3 punti

-

Dopo tanto aggiungo un altro pezzo alla mia piccola raccolta. Zecca di Napoli 3,92 g MIR 68/9 o 68/15.3 punti

-

La moneta presentata in asta non è il pezzo da R4: si vede benissimo che sono presenti sia la "S" che il punto. Io non posso dire nulla riguardo al 2 Centesimi privo della firma perché non mi è mai capitato di vederne una, al massimo sono riuscito a trovare l'esemplare privo del solo punto che dev'essere assolutamente assente. Posto l'esemplare in mio possesso per condivisione:3 punti

-

Ottimo lavoro di squadra. Appuntamento all’anno prossimo per la seconda edizione di CALABRIA COLLEZIONA !3 punti

-

All’asta Scuoto di ieri, è stato esitato il Lotto 324 così descritto in Catalogo con relative foto: Regno di Napoli. Filippo III di Spagna (1598-1621). Mezzo Ducato 1606-1609. Ag g. 14,8. Torre sotto al busto. RRR. Rarissima. Magliocca 4. - Stato: BB. In effetti, il Magliocca riporta a pag. 160 il tipo 4 con il “marchio” della “torretta” ai lati della quale sono presenti due “crocette” (o segni +) e sigle IAF/G. Visionando meglio il D/ dell’esemplare in questione, si notano quattro globetti o, comunque, tre se si considera il quarto (quello più a destra di chi guarda l’esemplare) come punto di interpunzione di VTRI. Più verosimilmente, potrebbe trattarsi di una “croce fatta da punti” come evidenziato in nota dal MIR in corrispondenza del tipo 202 e da riferirsi agli “esemplari senza data” come per l’esemplare medesimo. Si potrebbe ritenere, pertanto, che siamo di fronte ad un’altra fattispecie di variante.2 punti

-

Buona, era solo perché ,per una mia abitudine controllo sempre il contorno2 punti

-

Niente, era solo una battuta per dire che non se ne trovano in vendita perché ce le ha tutte @Oppiano Ciao2 punti

-

“E nell' anno millesettecentoquarantasette quando gli nacque il suo figliuolo primogenito Filippo, che poi morì , fè battere quelle monete lietissime per i napoletani; imperocchè nell'esergo vi si leggeva populi spes, ed in giro firmata securitas, come avesse voluto bandire a suoi popoli che ripigliassero gli animi, chè s'avevano finalmente principi loro, nè più sarebbero per soggiacere alle calamità già sostenute di una dominazione straniera, e durissima ad esser comportata. Nè è andato fallito l'augurio, chè le Sicilie sotto la stirpe Borbonica han provato savio ed ottimo reggimento, di guisa che la memoria di quel grande non si cancellerà mai negli animi nostri, e sempre con lagrime ne ricorderemo il nome venerando.” Da: INTORNO AD ALCUNE MONETE ARAGONESI ED A VARIE CITTÀ CHE TENNERO ZECCA IN QUELLA STAGIONE. Мemoria letta nella Accademia Pontaniana il di 24 Luglio 1842 dal socio Giuseppe Maria Fusco. Estratto dal volume V degli Atti dell'Accademia Pontaniana. Napoli, 1846.2 punti

-

2 punti

-

Complimenti @ferdinandoII, La Piastra del 1837 è già una gran bella conservazione, una 1834 ha il collo senza "scalino" ...e al Convegno ne stavano alcune veramente belle e non segnalate 😁. L'altra 1834 sembra essere una ATR,2 punti

-

Io infatti gli annulli li collezionerei, perchè formalmente (e solo formalmente) sono rottami ma in ogni caso ex-monete sottoposte a una procedura ufficiale di demonetizzazione.2 punti

-

2 punti

-

Genova città etrusca Da cosa derivi il nome di Genova è ancora una questione controversa. Gli scrittori di lingua greca la citano come Genua. Gli studi moderni di glottologia fanno derivare l’appellativo dall’indoeuropeo g(h)enu “bocca”, acquisito nella lingua celto-ligure parlata nella Liguria dell’età del ferro, con riferimento alla posizione geografica. Il nome fu in seguito probabilmente fatto proprio dagli Etruschi insediati sulla collina di Castello e reso in etrusco con il vocabolo “kainua” “città nuova”, che rientra in un gruppo di nomi etruschi di città come Mantua-Mantova. Genova, già piccolo insediamento tribale ligure, nasce dunque come città etrusca : un grande centro commerciale (emporium) attorno ad un tempio dedicato ad una divinità protettrice. L’esistenza sulla collina di Castello di uno o più luoghi di culto è suggerita da alcuni graffiti, con iscrizioni, come le parole “ais” (dio) e “al” (dono), dunque un luogo dove si facevano offerte alla divinità, e da un’iscrizione incisa su un ciottolone in serpentino lavorato per essere infisso verticalmente in un supporto, che riporta il nome dell’autore della dedica, un certo Nemetie di origine celto-ligure. La divinità venerata sarebbe Sur(i)/Soranus, oggetto di culto in Etruria e nel Lazio, con un importante santuario nell’emporio di Pyrgi da dove provengono molti reperti ritrovati in loco. Oltre alle merci, gli etruschi portano anche la scrittura, come dimostrano le iscrizioni rinvenute negli scavi, redatte infatti in lingua e caratteri etruschi. L’ortografia segue le norme dell’Etruria settentrionale. Fin dalle sue origini Genova appare legata alle vicende del porto, creato in uno degli approdi più favorevoli e protetti dell’arco costiero ligure, lungo le rotte battute dalle navi mercantili, etrusche e greche. Le rotte sottocosta, già utilizzate fin dal Neolitico, come dimostrano i rinvenimenti di ossidiana da Lipari nelle grotte del Finalese e, con maggiore frequenza a partire dal VII secolo a.C., come documentano i materiali di importazione marittima rinvenuti negli scavi dei centri della Liguria orientale, offrivano protezione dai violenti venti di scirocco e libeccio che tuttora, in alcuni periodi dell’anno, rendono pericolosa la navigazione. Le alture dell’entroterra di Genova risultano già frequentate nella Preistoria. Tali presenze dimostrano la vitalità di percorsi di crinale intensamente frequentati, sia per la caccia, sia, più tardi, per lo sfruttamento delle risorse dei boschi, la pastorizia e l’agricoltura. In occasione dei lavori per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo in piazza della Vittoria è stato individuato a circa 12,5 metri sotto il piano stradale, un livello di frequentazione che conteneva un frammento di legno lavorato, datato, con analisi radiocarboniche, al Neolitico. La scoperta ha suggerito l’ipotesi dell’esistenza di una palafitta presso la foce del torrente Bisagno, zona allora paludosa ed anche oggi segnata da frequenti allagamenti. Maggiori informazioni restituisce un insediamento individuato nel cantiere della metropolitana in piazza Brignole, rimasta fuori del centro abitato fino alla costruzione della settima cinta muraria del 1626 e rimasta campagna fino ai grandi interventi urbanistici ottocenteschi. Durante i lavori di costruzione sono stati raccolti alla profondità di circa 5 m dal piano di calpestio materiali che risalgono ad un periodo tra il 3000 e il 2000 a.C.o (età del Rame/Bronzo Antico) e alla prima età del Ferro. Una grande struttura muraria in pietre a secco, della lunghezza di circa 12 metri che delimita un ampio spazio con tracce di focolari. Dunque alla fine dell’età del Bronzo e nella prima età del Ferro lungo l’arco costiero fra il capo del Promontorio e la penisola del Molo sorgevano piccoli nuclei abitati, di cui restano solo pochi frammenti di ceramica e di intonaco cotto, raccolti nel cantiere della metropolitana di Principe e nell’area del Portofranco. Ma le prime consistenti tracce archeologiche di frequentazione dei luoghi ( frammenti di anfore vinarie etrusche) sono state identificate nella zona del porto antico, materiali databili tra la fine del VII e la fine del VI secolo a.C., che costituiscono la prova dell’utilizzo come approdo, da parte di mercanti stranieri, del tratto di costa che divenne più tardi il porto medievale. Situato al centro dell’arco ligure, all’inizio l’approdo svolgeva probabilmente funzioni di scalo tecnico, per l’abbondanza di acqua potabile e combustibile, la presenza di una spiaggia riparata su cui tirare in secca le imbarcazioni (che a quel tempo navigavano solo di giorno) e la protezione della penisoletta del Molo in caso di burrasca. Il complesso dei materiali dei livelli della fine del VII e VI secolo di Portofranco mostra una notevole varietà di provenienze e costituisce una sorta di repertorio delle merci commerciate lungo le coste tirreniche, con una netta maggioranza di oggetti provenienti dall’Etruria costiera (vasellame in bucchero, recipienti da cucina e da dispensa e anfore vinarie. Un numero consistente di materiali proveniva da Caere (Cerveteri), importante città etrusca, vicina al Tevere e al territorio dei Latini, che dalla fine del VII secolo esportava a Nord (attraverso il porto di Genova) i prodotti della sua ricca agricoltura. Genova dunque nasce già come è oggi, il porto della pianura padana e oltre questa, attraverso i passi alpini, la via principale per il nord Europa per le merci provenienti dal Mediterraneo. Già da allora venivano utilizzati percorsi lungo la Val Polcevera in seguito ricalcati dal tracciato romano della via Postumia e oggi dalle moderne autostrade. Grande importanza aveva il commercio di ambra e di schiavi che arrivavano da nord tramite i Celti. In cambio gli Etruschi fornivano soprattutto il vino accompagnato dagli oggetti necessari per il suo consumo: vasi in bucchero, ceramiche dipinte e recipienti in metallo. Tra la fine del VII e i primi decenni del VI secolo a.C. ebbe inizio anche un commercio con la Gallia, dove nel 600 a.C. era stata fondata in territorio ligure la colonia greca di Marsiglia. Ma Genova riserva altre sorprese. Nel corso dei lavori di scavo per la realizzazione di un pozzo per la metropolitana nella Spianata dell’Acquasola è stata messa in luce, a 14 metri di profondità dal piano di calpestio, parte della base di un grande tumulo sepolcrale che si ritiene simile a quelli di Cerveteri, che misurava in origine circa 15 metri di diametro ed era circondato da un muro di sostegno. All’interno del tumulo sono stati rinvenuti i resti di alcune tombe a incinerazione, costituite da quattro lastrine di pietra infisse verticalmente per delimitare uno spazio quadrangolare entro cui doveva essere deposto il corredo. La struttura monumentale della tomba e le sue dimensioni suggeriscono che fosse destinata ad un personaggio importante, la cui sepoltura doveva trovarsi in posizione centrale, attorniata da altre, forse di parenti stretti. I corredi ritrovati conservano frammenti di bucchero di produzione etrusco meridionale, di alcune coppette, due piccoli perni in bronzo attribuibili ad un gancio di cinturone e due fibule in bronzo, oggetti provenienti da siti tra Lazio e Campania frequentati da mercanti etruschi. Il ritrovamento nella tomba dei resti di una donna di circa trent’anni che dagli oggetti di ornamento dovrebbe aver indossato un costume tipico dell’area campano laziale hanno fatto pensare che allora fosse già in atto a Genova una politica di scambi e alleanze suggellate da matrimoni. Dunque una nobildonna etrusca del sud andata in sposa a un ricco genovese forse di etnia ligure a stringere un patto di alleanza finalizzato al commercio. Alla fine del VI secolo a.C. risalgono le prime tracce di frequentazione del colle di Castello, uno sperone roccioso sul crinale che si prolunga fino alla penisola del Molo (vicino agli attuali Magazzini del sale e a Porta Siberia), che offriva una buona visibilità sull’intero arco costiero, da Portofino fino a Capo Mele. Le buche per palo e per i focolari ritrovati nell’area del convento di San Silvestro, fanno pensare a capanne in legno, probabilmente con copertura di paglia o stoppie. Anche due edifici in pietra sono attribuibili a questa prima fase di vita dell’oppidum, come il sito fu più tardi definito dagli storici di età romana: il primo era un recinto monumentale, con un’apertura delimitata da pilastri, costruito accuratamente in blocchetti di pietra disposti in filari regolari. Il vasellame ritrovato era in netta maggioranza importato. Si tratta prevalentemente di recipienti da cucina proveniente da vari centri dell’Etruria, mentre fra le ceramiche fini da mensa sono attestati vasi di fabbricazione attica a figure nere e figure rosse. Essendo un grande emporio, Genova etrusca commerciava, come si è visto, anche con i Greci della attuale Francia meridionale e in particolare di Massilia (Marsiglia). La realizzazione di un centro stabile a Genova sembra rispondere, ad un’esigenza di mercato. La convergenza sul porto di una rete di percorsi di crinale e di fondovalle in corrispondenza di valichi, che collegavano la città ai territori padani, e la posizione costiera in un punto centrale del golfo ligure facevano della città una cerniera tra Etruschi, Greci di Marsiglia, Celti e Liguri dell’interno. Nel V secolo Genova era già un importante centro portuale che riceveva derrate alimentari e prodotti artigianali da tutto il Mediterraneo, in parte utilizzandoli direttamente, in parte smistandoli verso il Piemonte meridionale e i siti costieri della Liguria centrale. Insomma “l’emporio dei Liguri” di cui parla Strabone. Nel corso della prima metà del V secolo l’abitato sulla collina di Castello si ingrandisce. Nell’oppidum trovavano posto anche officine per la lavorazione dei metalli, principalmente del ferro, come dimostrano le abbondanti scorie di lavorazione e un resto di forno fusorio, Tracce che testimoniano della presenza di artigiani provenienti dall’Etruria, all’epoca all’avanguardia nella siderurgia. Qualcuno ha ipotizzato la presenza di esperti etruschi che esploravano l’entroterra alla ricerca di giacimenti da sfruttare. Sono stati rinvenuti anche ovili, pollai e recinti per animali. Lo studio delle ossa documenta la presenza oltre che di animali allevati per l’alimentazione, anche di cani e cavalli. Circa alla metà del V secolo l’oppidum fu circondato da una poderosa cinta muraria di circa due metri di spessore. Nel tratto occupato nel medioevo dal palazzo del Vescovo sono stati ritrovati i resti di una torre quadrangolare che permetteva il controllo dell’intero arco portuale e di un vasto braccio di mare che a Ponente arrivava fino a Capo Noli. All’estremità nord, nell’area ora occupata dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie la nuova, si apriva una porta che costituiva l’accesso all’oppidum per chi proveniva dal porto. Lo spazio interno era pavimentato in ciottoli, mentre all’esterno del muro una rampa gradinata di pietre sovrapposte, in discesa è stata interpretata come ciò che resta della antica via che dai moli saliva alla città posta sulla cima del colle. Come tutti i centri etruschi la città dei vivi era circondata da quella dei defunti. La necropoli preromana si estendeva sulle colline di Santo Stefano e Sant’Andrea, separate dal corso del torrente Rivotorbido. Gli oggetti di corredo più antichi risalgono al primo quarto del V secolo a.C., cioè a circa due generazioni dopo la fondazione dell’oppidum, ma nel corso dei lavori in piazza Dante, nel 1910, furono raccolti anche alcuni frammenti di vasi etruschi a figure nere del VI secolo a.C. che fanno supporre che le tombe più antiche siano andate distrutte nel corso dei secoli. La forma delle sepolture, radicalmente differente da quella a cassa in lastre di pietra, adottata invariabilmente presso le popolazioni Liguri dall’VIII secolo a.C., è tipica dell’Etruria settentrionale interna e padana, e dimostra come questo tipo di sepolcro sia stato introdotto a Genova dagli immigrati Etruschi. Ciascuna tomba ospitava uno o più defunti, legati da rapporti famigliari. La composizione dei corredi rispecchia un benessere diffuso. Dunque, fin dai suoi primi secoli Genova fu una città ricca, ma anche un centro multietnico proprio per la frequentazione di mercanti provenienti da ogni zona del Mediterraneo e dell’Europa. La città non aveva una composizione etnica omogenea, ma formata di genti provenienti da aree diverse, portatrici quindi di differenti culture, tuttavia proprio da ciò che è stato ritrovato appare chiaro che sono gli Etruschi l’etnia dominante. Essi introducono la metallurgia, controllano l’emporio, introducono la scrittura, influenzano fortemente culti e rituali funerari, la cerimonialità collettiva (corredi da vino), le tecniche artigianali ed edilizie. I nomi di persona documentati a Genova, talvolta abbreviati o suggeriti dalle sole iniziali, graffiti con uno strumento appuntito sulle pareti o sul fondo di vasi di uso quotidiano per segnalarne il possessore, sono in maggioranza etruschi. Gli etruschi soprattutto controllavano il commercio. Dall’area di Golasecca proveniva la donna di alto rango sepolta in una delle tombe della necropoli insieme a un ricco apparato di gioielli fra cui spiccano una elaborata collana di ambra con pendenti intagliati a forma di stivaletto o vaso. La presenza di una ricca e probabilmente donna straniera sepolta a Genova rappresenta un’ulteriore conferma dell’uso di cementare alleanze commerciali medianti matrimoni. I gioielli della tomba, indicano anche strette connessioni con i centri dell’Etruria padana dove operavano botteghe orafe che producevano fibule in metalli preziosi e raffinate collane e pendagli intagliati nell’ambra importata dal Mar Baltico attraverso i Celti. Molti altri elementi di collana in ambra sono stati rinvenuti nella necropoli e nell’abitato, insieme ad altri oggetti di importazione come alcune raffinate fusaiole in pasta di vetro prodotte principalmente fra Veneto e Slovenia e diffuse specialmente in sepolture nel Veneto, in Etruria padana e nel Piceno. Ma Genova era anche un importante luogo di reclutamento e imbarco di soldati mercenari. Lo testimonia l’elevato ritrovamento di armi e complementi di abbigliamento militare prodotti in tutto il Mediterraneo, un elemento in contrasto con l’immagine di una società dedita prevalentemente al commercio e all’artigianato e dunque sostanzialmente pacifica. Questo ha fatto pensare non alla presenza di una forte guarnigione a protezione della città e del porto, ma al possibile ruolo di Genova come porto di imbarco e reclutamento di truppe mercenarie. Le fonti storiche sono infatti ricche di testimonianze sull’impiego di mercenari liguri e celti, specialmente da parte dei Cartaginesi e dei Greci. di Giorgio Amico http://storiaminuta.altervista.org/genova-citta-etrusca/1 punto

-

Per quel che vedo, sembrerebbe di gran lunga il Gigante: il Montenegro è, a quanto si dice, in declino, ha avuto in passato i suoi momenti di gloria perché è il vecchio catalogo Bobba di cui ha rilevato i diritti.1 punto

-

Buongiorno, chiedo un aiutino per classificare correttamente questa monetina,grammi 1,82 diametro 22mm.forse potrebbe essere Amedeo VII° ( reggenza di Bona Borbone?) mezzo grosso? grazie a tutti.1 punto

-

Se ti riferisci all'esemplare Wessex proprio perché decentrato c'era sul conio ma non è stata impressa e non si vede 🙂. Per quanto concerne i conii di martello sono evidentemente diversi anche se secondo me della stessa tipologia. ANTONIO1 punto

-

E mi sembra più che giusto, saggio e professionale.1 punto

-

Le strisce sono le zigrinature del contorno, e quella del 2002 esiste con 3 segmenti da 28 oppure 29 "strisce". Siccome siti come Numista, danno quella da 28 come più rara rispetto a quella da 29, è nata la leggenda della moneta rara. Nel caso specifico la decentratura e ininfluente e la storia del contorno è una variante che si trova comunque facilmente, quindi vale 1 euro, come già detto.1 punto

-

Poi magari la inserisci pure qui, il Direttore del Museo @caravelle82 ne sarà contento So di cosa si tratta, si intravedono porzioni di lettere che la identificano correttamente, ad ogni modo continuo ad essere......... "umano"1 punto

-

1 punto

-

Vi presento questo 25 centimes 1946, belga, di zinco, completamente ossidato, con patina bianca.1 punto

-

1 punto

-

Buon Pomeriggio! Modena Aggiungo un 5 Centesimi nero su verde, sigla catalogo Sc# 1 Il francobollo è usato e in discrete condizioni. In questo esemplare l'annullo si nota appena Come sempre i vostri commenti sono graditi Saluti1 punto

-

1 punto

-

https://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-ME61S/12 Per “valore” si intendeva forse il valore “di aggiudicazione” che si trova nel Catalogo del Forum. In questo caso, non è presente.1 punto

-

Anche per il periodo Vicereale devi controllare attentamente ogni singolo pezzo... purtroppo il tempo che ho avuto a disposizione non mi ha permesso di controllare ogni postazione e il materiale esposto.😅 L'unica che ho controllato e che mi è stato regalato ...un minuscolo Tre Cavalli di Filippo IV del 1627... Con data ben visibile e simbolo "zampa di cavallo" .1 punto

-

1 punto

-

Ciao @Kimon70 spero ci siano interventi più dettagliati anche dal punto di vista storico da parte degli esperti nel frattempo da appassionato esprimo il mio parere 🙂. Da quanto comunicano le foto si può stabilire con buona certezza che la moneta non è coniata ma prodotta per fusione ( i cosidetti Padovanini furono prodotti sia per coniazione che per fusione anche per tanti anni dopo la scomparsa di Cavino in molte botteghe). Il metallo che sembra oricalco è abbastanza integro ed è effettivamente un ibrido. A me l'aspetto generale da l'impressione di non essere d'epoca ma di fattura piuttosto recente. ANTONIO1 punto

-

Per quanto riguarda la ATR, mentre cercavo di fare foto decenti (Sic!), ho notato anche la presenza di un fantasmino...1 punto

-

E non dimentichiamoci che sempre LORO emettono fatture senza nemmeno il logo/nome della "azienda" emettitrice: ci sono solo i dati di spedizione del cliente ed il costo dell'ordine...1 punto

-

Complimenti anche a te Ale, è stato un piacere. Due bellissime 34enni , sono contento tu l'abbia prese, per quanto riguarda le 34senza scalino a sua tempo nello studio che publicammo notammo i diversi abbinamenti diritto e rovescio in base alla punteggiatura. Per la ATR invece esiste anche un altro coniò di rovescio con la torretta in basso in posizione orizzontale.La 37 è fantastica! Saluto tutti. Raffaele.1 punto

-

DE GREGE EPICURI @joannes carolusCiao, segnalo (a te ma non solo a te) il volume di PROGRESSO NUMISMATICO (Anno VIII, n.1), dal titolo "Apulia Antiqua. Numismatica delle città lungo l'Appia-Traiana", che ho appena avuto dal prof. G. Ruotolo; è prodotto ed edito dalla Società Italiana di metrologia numismatica. Per ora l'ho rapidamente sfogliato e non so dire di più, se non che, oltre a molte foto e disegni di monete, contiene testi e commenti piuttosto corposi sulle varie emissioni.1 punto

-

5 Lepta 1882 greci 5 centesimi 1875 di Umberto I (R) 2 centesimi 1867 M di VEII (probabilmente ho migliorato quelle che già avevo) 1/4 Anna 1887 dell'imperatrice Vittoria per l'India1 punto

-

Aggiungo a questa bella discussione di Ale 2 piastre prese al convegno di Rende. 1831 con scudetto del Portogallo vuoto. Piastra del 1833 con scudetto del Portogallo vuoto. Saluti tutti. Raffaele.1 punto

-

Ciao, il colore del metallo spatinato ( è oricalco) ed il diametro della moneta ( con le dita a fare da riferimento 🙂) confermano che si tratta di un sesterzio. Dal ritratto ancora abbastanza leggibile da attribuire a Merco Aurelio o Lucio Vero. Il rovescio purtroppo è molto rovinato percui risulta difficilissimo, per me, attribuire una corretta tipologia. Potrebbe essere quella con stendardi o quella con la Concordia ma è giusto per dire qualcosa 🙂 ANTONIO1 punto

-

Buongiorno, Questa mattina al mercatino ho portato a casa un bel bottino! 21 monete per 30 euro, una media di 1,43 euro/moneta. In realtà il dato è falsato dall'inserimento di questa nella media Per ora non sono ancora riuscito a far le foto di tutto, ma solo di un altro ramino italico1 punto

-

Come promesso, pubblico il file pdf in "formato libro", che credo renda più agevole il confronto fra testo e illustrazioni. Ho aggiunto un primo brevissimo capitolo, LA FONDAZIONE, e soprattutto, di maggior interesse, gli ultimi due , LA FINE DELLA REPUBBLICA e LA RIFORMA MONETARIA DI AUGUSTO. Vi prego di farmi conoscere impressioni, correzioni, suggerimenti. Mi piacerebbe sapere le opinioni differenti, su alcune interpretazioni forse un po' azzardate che ho proposto ... Spero almeno che la lettura non vi annoi [Ho trovato alcuni errori di battitura nel testo, l'ho ripubblicato al post #47]1 punto

-

Un successo straordinario: Grazie a tutti Ancora con gli occhi pieni di gioia e il cuore gonfio di gratitudine, guardiamo queste immagini che raccontano un'esperienza indimenticabile: Calabria Colleziona 2025 è stato un vero trionfo! Dalle foto si evince chiaramente l'enorme affluenza e l'atmosfera vibrante che ha animato ogni angolo dell'evento. Stand affollati, sorrisi, scambi appassionati e momenti di approfondimento hanno dimostrato che il collezionismo è più vivo che mai, specialmente qui in Calabria! Il successo di questa manifestazione è frutto di un lavoro di squadra eccezionale e di una visione ben precisa: Mettere al centro l'aspetto culturale. E in questo, la superba direzione del direttore Nicolò Giaquinta @jaconico è stata la nostra stella polare, garantendo una qualità e un'attenzione ai dettagli che hanno fatto la differenza. Un grazie immenso per la sua inesauribile passione! Un ringraziamento di cuore va ai nostri relatori di altissima qualità: Mattia Rescigno @Mattia Rescigno_ Salvatore Rubino e il Professore Caroccio, che con le loro profonde conoscenze hanno arricchito ogni sessione, trasformando la curiosità in vera cultura. E come non menzionare le due mostre di spessore, curate egregiamente da Pierpaolo Pisano e dallo stesso Nicolò, che hanno offerto percorsi espositivi unici e coinvolgenti. Dietro a tutto questo c'è l'impegno instancabile dei soci e l'organizzazione impeccabile di Collezionare RENDE Associazione Culturale. Un applauso speciale al nostro Presidente, Marco Mele, la cui innata pacatezza, saggezza e cortesia sono state un faro in ogni momento. E un grazie di cuore a tutto lo staff, veri pilastri dell'evento: Enrico Reda e Biagio Antonio Mazzulla per la loro energia e il loro supporto costante. Le loro gentilissime signore, che hanno gestito ogni aspetto con grazia e precisione. Il nostro esperto grafico Alessandro Berardi, che ha dato forma alle nostre idee. Il nostro energico commercialista Marco Bonaro, sempre prezioso e presente. Il vulcanico Francesco Salerno, un'anima trainante e insostituibile. Un ringraziamento speciale a Marika, compagna del nostro Nicolò, per il suo fondamentale supporto nel video marketing e nella grafica: La sua creatività ha dato voce e immagine al nostro evento! Sono onorato di aver dato il mio contributo in questa nuova, entusiasmante avventura. E come non menzionare il carissimo Antonio Pezzulli per tutto l'affetto sincero e la mia compagna di vita Alessia Mele, il cui supporto morale e logistico è stato fondamentale. Mi avete coccolato e fatto sentire davvero speciale. Grazie a tutti gli amici che, ancora una volta, vi siete adoperati con grandi sacrifici economici e fisici per la buona riuscita dell'evento. Posso tranquillamente definirlo: "Un Grande Successo!" Ma nulla nasce per caso! L'obiettivo principale era fare rumore, distinguerci da tanti eventi "visti e rivisti", mettendoci anima, cuore e passione, tratti identitari non comuni a tutti. Crediamo nel nostro piccolo di esserci riusciti! Vi aspettiamo per la nuova edizione, ancora più entusiasti, comunicativi, energici e reattivi...con il nostro motto di sempre: "Più siamo...più ci divertiamo!" E per la futura edizione, il nostro motto sarà "Calabria Colleziona: Energia pura, cultura ed avventura!"1 punto

-

Il problema è che è giusta così !!! Tutti i cataloghi, le pubblicazioni che parlano di questa moneta inseriscono in legenda il DNO, ma non è così! Il corpus indica una sola variante con il DNO, io non l'ho mai visto però su quella tipologia, ma le altre, specialmente con le sigle PC finali, hanno il DO come le altre monete di Filippo.... Quindi non è una variante, è normale!1 punto

-

Strana domanda. Da quale presupposto nasce questo dubbio? Negli ultimi anni sono stati pubblicati numerosi inediti mantovani e gonzagheschi. E' stato prodotto un catalogo on line decisamente attendibile (a cura di alcuni utenti del forum) che ha messo ordine alla confusione sulle emissioni mantovane assegnate dal CNI a Casale e su nominali non correttamente definiti. Cosa più importante, dal 2014 sono state pubblicate a firma di Lorenzo Bellesia diverse monografie: nel 2014 la monografia aggiornata su Pomponesco e Bozzolo e la monografia su Sabbioneta; nel 2020 la monografia su Solferino; nel 2023 la monografia su Castiglione delle Stiviere... che si sono aggiunte a quelle su Guastalla e Novellara. Dal 2014 ad oggi sono inoltre comparsi altri esemplari inediti o varianti di esemplari mancanti ai cataloghi di Bellesia e regolarmente pubblicati sulle riviste di settore. La risposta quindi è: si, esistono... ed esistono grandi collezionisti di gonzaghesche, con passione, competenza e cultura numismatica. Mario1 punto

-

Non è che lo spessore del tondello in quel punto è minore? Mi ha dato l'impressione che più che il conio ad essere usurato sia il tondello meno spesso in centro che quindi non ha ricevuto l'impronta. Moneta che mi piace comunque!1 punto

-

Sperando di avervi intrattenuto sinora con piacere, riprenderò il racconto dopo ferragosto... ci mancano solo 40 anni, ma sono densi di avvenimenti e di monete1 punto

-

IL BELLUM SOCIALE L’Italia non fu mai assoggettata formalmente a Roma, ma (con un’opera politica particolarmente lungimirante, nell’epoca in cui fu compiuta) organizzata in una complessa rete di alleanze, sino a divenire - per usare una terminologia moderna - una confederazione composta, a macchia di leopardo, da cittadini romani, cittadini di diritto latino (che, come si è visto, erano sostanzialmente Romani privi di diritti politici) e socii, ossia alleati. Questo sistema si era dimostrato particolarmente efficiente nei secoli precedenti, reggendo all’impatto di invasori stranieri del calibro di Pirro e Annibale e consentendo di far scomparire, poco per volta, i preesistenti contrasti tra le popolazioni della penisola; dopo l’epoca dei Gracchi, tuttavia, era ormai anacronistico: i socii combattevano con i Romani, commerciavano con i Romani, costruivano famiglie con i Romani e quindi, anche per il grande prestigio che godeva nel mondo il nome di Roma, volevano essere Romani. I politici più perspicaci capivano che era venuto il momento di estendere la cittadinanza romana, ma trovavano le forti resistenze del popolo, geloso dei suoi privilegi sino al punto (come si è visto) di osteggiare persino un tribuno che era stato prima adorato dalle folle, come Gaio Gracco. Nel 91 a.C. un altro tribuno della plebe, Marco Livio Druso, avanzò due proposte di legge che, di nuovo, prevedevano un’ulteriore riforma agraria e l’estensione della cittadinanza romana ai socii. Si fece così molti nemici e in autunno alcuni sicarî, con la copertura di uno dei consoli, lo uccisero. Fu la goccia che fece traboccare il vaso: scoppiò una rivolta dei socii ad Ascoli, nel Piceno, che dilagò rapidamente in gran parte dell’Italia trasformandosi in guerra aperta. I Romani lo chiamarono bellum sociale, per non ammettere l’amara verità: era, nei fatti, una guerra civile. I ribelli si organizzarono in una lega, con capitale prima Corfinio poi Isernia, e sul modello romano costituirono un senato ed elessero due consoli e dodici pretori. Emisero proprî denarî, ormai estremamente rari: particolarmente interessanti sono alcuni che riportano la legenda ITALIA, prima attestazione epigrafica dell’uso di questo sostantivo per individuare gli abitanti della penisola. Particolare interessante, l’iconografia di queste monete copia - mutatis mutandis - quella romana, a riprova dell’avvenuta romanizzazione della cultura dei popoli italici. ________________________ Gli eserciti dei ribelli attaccarono quelli della capitale; si stima che entrambi gli schieramenti abbiano mobilitato 100.000 soldati ciascuno. Roma ottenne alcune vittorie importanti ma non decisive grazie ai due comandanti che già l’avevano salvata in situazioni critiche, Mario e Silla, entrambi a tal fine nominati legati, nonché grazie a Gneo Pompeo Strabone, un ferocissimo e ricchissimo personaggio originario del Piceno (corrispondente, all’incirca, agli odierni Abruzzi e Marche) dapprima nominato legato, poi eletto console per l’anno 89. Per sostenere lo sforzo bellico l’Urbe emise una quantità incredibile di denarî: le monete datate agli anni 90-87 a.C. giunte sino a noi sono oltre 100.000 e attestano l’esistenza di almeno 3.951 conî di diritto e 4.507 di rovescio; tenuto conto che verosimilmente quindi ce ne furono altri a noi non noti, si deduce che - se è vera la stima di 30.000 monete per ogni conio di diritto - furono realizzati oltre 120 milioni di denarî (di cui, secondo Crawford, 77 milioni nel solo anno 90). La singola emissione più abbondante fu probabilmente RRC 340/1, un denario del 90 a.C. firmato L. PISO FRVGI, ossia Lucius Calpurnius Piso Frugi, che sarà pretore nel 74 a.C. e discendeva da Gaio, il quale invece era stato invece pretore nel 211 a.C.: se ne conoscono 864 conî di diritto e 1.080 di rovescio. Appare significativa la scelta del monetiere di non far alcun riferimento, nell’iconografia, alla guerra in corso, quasi a voler fingere che Roma non fosse preoccupata dall’insurrezione; egli infatti raffigura al dritto Apollo, al rovescio un cavaliere al galoppo con, in mano, una torcia o un ramo di palma, chiara allusione ai Ludi Apollinares (competizioni sportive[1] dedicate ad Apollo istituite dal suo antenato Gaio, per ingraziare il dio dopo la sconfitta di Canne). Per quanto concerne le monete di bronzo, proprio per sostenere l’ingente emissione resa necessaria dallo sforzo bellico Roma eseguì un’ulteriore svalutazione: il peso medio dell’asse (che già era stato ridotto a 1 oncia, con l’adozione dello standard onciale) fu ulteriormente abbassato a mezza oncia, portando così al cosiddetto “standard semionciale”. Questa riforma fu adottata nel 91 o nell’89 in forza di una lex Papiria (così chiamata perché proposta dal tribuno della plebe Gaius Papirius Corbo) e, infatti, alcuni assi (RRC 338/1) ne portano menzione, con la legenda L.P.D.A.P. (sciolta in lex Papiria de aere publico o de assis pondere)[2]. È interessante notare come i monetieri di questo periodo, pur attenendosi all’iconografia tradizionale (per gli assi, Giano al dritto, prora navis al rovescio), abbiano cercato di sperimentare alcune varianti grafiche. Un certo Quintus Titius (non altrimenti noto), ad esempio, nel 90 a.C. propose al dritto dell’asse RRC 341/4 una particolare versione della testa gianiforme, con viso allungato e barba appuntita; voleva forse alludere a Mutinus Titinus una divinità italica (che egli scelse, probabilmente, per l’assonanza tra i nomi, Titinus e Titius) che fu poi identificata con Priapo. Nello stesso anno, Gaius Vibius Pansa emise invece l’asse RRC 342/7, caratterizzato al rovescio da tre prue di nave affiancate; potrebbero alludere a tre vittorie conseguite contro gli insorti, oppure al lavoro dei tre triumviri monetali, o infine a un qualche evento mitologico legato alla sua gens (è stato ipotizzato che i Vibii Pansa provenissero da Gaeta e, quindi, le tre prore ricorderebbero la flotta che portò Enea da Troia e fu poi incendiata presso quella città). ________________________ Malgrado i successi di cui si è detto, i Romani non riuscirono a sconfiggere definitivamente i socii sul campo di battaglia; anzi, subirono importanti perdite, fra cui due consoli, Publio Rutilio Lupo nel 91 a.C. e Lucio Porcio Catone nell’89. La guerra, quindi, non fu vinta con le armi, ma fu fatta cessare con le leggi. Infatti, Roma concedette ciò che i ribelli chiedevano: la cittadinanza romana fu infatti estesa, per legge, nel 90 a.C. ai cittadini di diritto latino e ai socii che non si erano ribellati (soprattutto, Etruschi e Umbri) e nell’89 agli insorti che avrebbero deposto le armi; sempre nell’89, fu invece concessa la cittadinanza di diritto latino alle popolazioni della Gallia Cisalpina. Sul piano giuridico, l’Italia diveniva così un’unica “grande Roma” mentre i Celti della Gallia Cisalpina (discendenti di quegli stessi popoli che nel 390 avevano saccheggiato l’Urbe) divennero i “nuovi Latini”. Grazie a queste iniziative legislative i popoli che si erano ribellati deposero via via le armi e la guerra si spense progressivamente. Dopo l’88 a.C. rimasero solo alcuni focolaî di insorti fra i Sanniti (a Nola) e i Lucani (in Bruzio), ma le loro attività andarono ad alimentare un nuovo, ennesimo conflitto: la guerra civile tra mariani e sillani. Proprio nell’89 operò un monetario che si firmava SABINI L. TITVRI e, pertanto, si ritiene che possa essere Lucius Titurius Sabinus, citato dalle fonti come legato nel 75 a.C. Di lui sappiamo pochissimo, ma è evidente dal cognomen che era o si riteneva di origini sabine: infatti, al dritto dei suoi denarî raffigura la testa di Tito Tazio (identificato, su alcune monete, dalla didascalia TA), il mitico re sabino che, dopo aver combattuto contro i Romani a causa del ratto delle Sabine, aveva non solo stretto la pace con Romolo, ma perfino accettato di associarsi a lui sul trono, consentendo che i loro due popoli si fondessero in uno solo. A ciò il monetiere aggiunge, sui rovesci di due denarî, la raffigurazione di situazioni topiche del mito legato a Tito Tazio: il momento del ratto su RRC 344/1, la morte di Tarpea su RRC 344/2. Quest’ultimo denario presenta anche un dotto particolare: un crescente lunare e una stella sopra la testa di giovane; sappiamo infatti da Properzio[3] che Tarpea usava il pretesto di dover adempiere ai presagi della dea Luna per giustificare la sua uscita dalle mura del Campidoglio. Questi denarî sono notevoli sia per ragioni numismatiche, sia per la loro importante testimonianza storica. Dal punto di vista numismatico, non si può non sottolineare come la scelta di raffigurare un uomo, su un’emissione repubblicana ufficiale, fosse rivoluzionaria: sino ad allora, al dritto delle monete romane erano comparsi solo dei o semidei[4]. Interessante pure il significato, di cui si è detto, del crescente lunare: ci fa immaginare quanti altri piccoli particolari ci possono sfuggire, in mancanza di fonti storiche adeguate, nell’interpretazione di altre monete. Ma è la testimonianza storica che più ci colpisce: nel momento in cui i popoli fratelli si ribellano in armi contro quello romano, e dentro Roma si discute se e a chi concedere la cittadinanza, questo colto monetiere ricorda ai suoi concittadini e agli stessi socii che la grandezza di Roma è iniziata proprio quando il popolo romano si era fuso con quello dei territorî circostanti, dopo un’inutile guerra fratricida. Titurio Sabino emise anche monete di bronzo; gli assi in particolare, RRC 344/4, presentano molte variazioni iconografiche. In alcuni di essi la testa al dritto è sì gianiforme ma (com’era avvenuto per l’asse 341/4) le sembianze non sembrano quelle di Giano; è probabile che il monetiere abbia voluto riproporre anche qui le sembianze di Tito Tazio. NOTE [1] La gara con torcia era uno specifico tipo di competizione ippica e il ramo di palma veniva dato a chi la vinceva. [2] È interessare notare che ancora oggi, spesso, sugli oggetti prodotti in esecuzione di una specifica legge (soprattutto se innovativa) ne viene apposta la menzione. [3] Elegie, IV, 4: “Vidit harenosis Tatium proludere campis pictaque per flavas arma levare iubas: obstipuit regis facie et regalibus armis, interque oblitas excidit urna manus. Saepe illa immeritae causata est omina lunae et sibi tingendas dixit in amne comas” (vide Tazio giostrare nella pianura sabbiosa e brandire sulla bionda criniera le armi dipinte; fissò attonita la bellezza del re e le armi regali, e l'anfora le cadde dalle mani dimentiche. Spesso addusse a pretesto i presagi dell'innocente luna e disse di dover immergere nel fiume le sue chiome). [4] Anche se, per amore di precisione, occorre precisare che alcuni ritratti apparsi su monete precedenti non sono stati identificati con sicurezza (ad esempio, quelli su RRC 304/1 e 336/1). ILLUSTRAZIONI 89 a.C., denario dei ribelli raffigurante la testa dell’Italia e la Vittoria che incorona l’Italia; in esergo, ITALIA Due esemplarî del denario RRC 340/1, uno con torcia, l’altro con ramo di palma. Gli altri disegni presenti al dritto e al rovescio sono solo simboli di controllo Assi semionciali; nell'ordine, RRC 338/1, RRC 341/4 e RRC 342/7 Denario RRC 344/2 Asse 344/4; in questa variante l’iconografia al dritto, differente da quella classica di Giano, ripropone forse le sembianze di Tito Tazio1 punto

-

L'EPOCA DEI GRACCHI Con l’annessione dell’ex impero cartaginese e della Macedonia Roma subì le conseguenze del cambiamento sociale: le guerre continue, cui erano chiamati a partecipare tutti i cittadini (eccetto i nullatenenti), portarono all’impoverimento del ceto contadino, costretto a lasciare i terreni incolti per anni; peraltro, i piccoli agricoltori non potevano competere con i bassi prezzi delle derrate provenienti dalle province (Sicilia, Sardegna, Africa). Nuovi “proletarî” si riversarono quindi per le strade di Roma, alla ricerca di mezzi di sostentamento. Una testimonianza delle difficoltà di questa nuova classe sociale sono due monete (RRC 242/1 e 243/1) emesse nel 135 e nel 134 a.C. da monetieri della gens Minucia[1]. Esse rappresentano entrambe, al rovescio, la colonna Minucia (monumento antichissimo, eretto da quella gens) e due figure in piedi di cui la prima distribuisce pagnotte, l’altra regge il lituo (bastone rituale degli àuguri). Sappiamo che la colonna Minucia era il luogo presso cui avvenivano le frumentationes (distribuzioni di pane o grano ai poveri), alcune delle quali erano state attuate nel 492 e nel 491 a.C., a opera di due consoli appartenenti alla gens Minucia[2]; le monete, quindi, commemorano quell’evento, con l’evidente intento di sollecitare la ripresa delle frumentationes. È, questo, un perfetto esempio di come fu usata l’iconografia monetale durante la Repubblica: formalmente, venivano commemorati eventi del passato; nella sostanza, tuttavia, si celebrava il retaggio della propria gens e, nel frattempo, si veicolava spesso un messaggio politico di stretta attualità. _______________________ La più giovane delle figlie di Scipione l’Africano, Cornelia[3], donna colta e determinata, sposò Tiberio Sempronio Gracco (il propretore che nel 179 aveva inflitto una prima sconfitta ai Celtiberi), avendone due figli, Tiberio (che, come d’uso, ebbe lo stesso nome del padre) e Gaio. Rimasta vedova e chiesta in sposa dal re d’Egitto, Tolomeo VIII Evergete Trifone, rifiutò per dedicarsi all’educazione dei figli. Tiberio, determinato a porre un rimedio all’impoverimento dei piccoli agricoltori, si fece eleggere tribuno della plebe nel 133 a.C. e, in questa veste, propose una legge che fissava a 500 iugeri (estensibili sino a 1.000 in caso di figli a carico) il limite dell’ager publicus che ogni singolo poteva possedere, per contrastare l’accaparramento che ne avevano fatto i grandi latifondisti; i terreni così recuperati sarebbero stati distribuiti ai cittadini più poveri in lotti di 30 iugeri. I suoi oppositori politici convinsero un altro tribuno, Marco Ottavio, a opporgli il veto, ma allora egli lo fece destituire dagli stessi elettori; la legge agraria fu approvata e della commissione di triumviri incaricati di curarne l’attuazione fu chiamato a far parte anche suo fratello, Gaio. _______________________ Quello stesso anno morì, nel lontano regno di Pergamo (che, come visto, da 80 anni era un fidato alleato di Roma), il re Attalo III. Il sovrano non aveva avuto figli e, temendo che il suo fiorente regno potesse essere conquistato dal ben più potente regno di Siria, decise così di fare un regalo ai suoi sudditi lasciandolo in eredità al popolo romano; si ripeteva, a distanza di due secoli, un’iniziativa simile alla deditio di Capua. Trattandosi però di un’eredità, doveva essere accettata dal Senato, alcuni membri del quale espressero perplessità sull’opportunità di annettere una terra così lontana; ne seguì un temporaneo vuoto di potere, di cui approfittò un fratellastro di Attalo, tale Aristonico, che si autoproclamò re con il nome di Eumene III. Attalo III tuttavia non aveva lasciato solo il trono al popolo romano, ma anche le sue immense ricchezze; quando si seppe Tiberio Sempronio Gracco propose di distribuirle ai nuovi piccoli proprietari terrieri, per consentire loro di acquistare l’attrezzatura necessaria per coltivare. Fu troppo per la nobiltà (che evidentemente aspirava a far proprie quelle stesse ricchezze), la quale lo accusò di aspirare alla tirannide; Tiberio fu allora ucciso durante un tumulto di piazza, appositamente scatenato. Si trattò di un momento cruciale nella storia di Roma: per la prima volta divenne plateale che i politici ritenevano ammissibile far uccidere i proprî avversari, quando non riuscivano a fermarli in modo legale. Le guerre civili del secolo successivo e l’instabilità del trono imperiale in quelli ancora seguenti iniziarono così. Malgrado questa violenza, comunque, i Romani rimasero ossequiosi della legge e la riforma agraria voluta da Tiberio fu portata avanti. _______________________ Nel frattempo,. la rivolta di Aristonico fu domata e nel 129 a.C. Roma decise di annettere il territorio del disciolto regno di Pergamo come provincia d’Asia, la cui capitale fu spostata a Efeso (città non più esistente). Una testimonianza monetale del processo di progressiva romanizzazione del regno di Pergamo è rappresentata dai cosiddetti “cistofori”: tetradracme (monete d’argento da quattro dracme, del perso di oltre 12 g) recanti al dritto una cesta (da cui il nome) con serpenti, simbolo di riti dionisiaci, e al rovescio due serpenti attorcigliati attorno a una faretra. Furono emessi a Pergamo a partire dal 200 a.C. e si diffusero rapidamente in tutta l'Asia Minore, diventando così la moneta con cui si effettuavano i commerci in Asia. Molti di essi riportano la data (espressa secondo un conteggio locale) ed è stato così possibile verificare che continuarono a essere ininterrottamente emessi, anche dopo la costituzione della provincia d’Asia. Inoltre, dopo alcuni anni comparve su tali monete il nome del magistrato romano che ne aveva disposto l’emissione. I cistofori si pongono così come uno dei più begli esempî di monetazione provinciale repubblicana. _______________________ Gaio Sempronio Gracco fece ritorno a Roma nel 124 a.C., dopo essere stato pretore in Sardegna, e ottenne per due anni di seguito (123 e 122) l’elezione a tribuno della plebe. Decise di proseguire l’opera del fratello e ne allargò la portata, proponendo una lunga serie di leggi che miravano a contenere la prepotenza dei nobili e a migliorare la vita delle classi meno agiate. Fra le altre, fece approvare una lex frumentaria che disponeva (come auspicato nei denarî della gens Minucia) la ripresa delle frumentationes presso la colonna Minucia. Nel 122 commise però un passo falso: propose di estendere la cittadinanza romana ai Latini e quella latina agli Italici, per consentire anche a loro di accedere ai benefici che tale status giuridico permetteva; questa iniziativa gli fece perdere il favore della plebe, gelosa dei proprî privilegi (fra cui le frumentationes). La nobiltà ne approfittò: nel 121 scoppiarono una serie di disordini, probabilmente fomentati dai senatori stessi, e di conseguenza il Senato adottò, per la prima volta nella storia, un senatus consultum de re publica defenda, ossia un provvedimento che, pur avendo in teoria efficacia solo consultiva (essendo appunto un consultum), di fatto autorizzava i magistrati a uccidere cittadini romani per difendere l’integrità della Repubblica. Avendo capito di non avere speranza di sopravvivere alla violenta repressione che ne seguì, Gaio incaricò un suo stesso servo di togliergli la vita. _______________________ Nel 125 a.C. i Salluvi, tribù dei Liguri (antico e bellicoso popolo pre-indoeuropeo), aveva attaccato Massilia (attuale Marsiglia), colonia greca che godeva di un’amicizia storica con Roma (aveva cercato anche di fermare l’avanzata di Annibale verso l’Italia). Roma intervenne allora a difesa della città e sconfissero prima i Salluvi, poi gli Allobrogi, fiera popolazione celtica che ne aveva preso le difese. Per celebrare la vittoria nel 119 a.C. fu emesso un denario, RRC 281/1, da parte di tale Marcus Furius Philus "figlio di Lucio" (la firma sulla moneta è infatti M. FOVRI. L. F. al dritto, PHILI al rovescio); probabilmente suo padre era il console 136 a.C., veterano di Numantia. La moneta reca al dritto una bella rappresentazione di Giano; al rovescio è invece raffigurata una dea, esplicitamente identificata in Roma da una didascalia (posta alla sua destra), che pone una corona d’alloro sopra un trofeo d’armi. Le armi, a loro volta, sono chiaramente galliche, come dimostra la foggia degli scudi rettangolari e, ancor di più, la presenza di due carnices: il carnyx era infatti una tromba da guerra, a forma di testa di serpente o dragone, ed era usata dagli eserciti celtici. Il territorio sottratto ai Salluvi e agli Allobrogi (corrispondente alla porzione meridionale dell’attuale Francia) fu annesso alla Repubblica, per realizzare un collegamento terrestre tra l’Italia e le province in Hispania, e nel 121 a.C. divenne la nuova provincia della Gallia Transalpina (talché ancora oggi si chiama “Provenza”, da “provincia”). Nel 118 a.C. vi fu fondata una nuova capitale, la città di Narbo Martius (attuale Narbona), che per la sua importanza ottenne il prestigioso status giuridico di colonia di diritto romano (la prima, di questo tipo, dedotta oltralpe): era cioè, formalmente, un “quartiere” distaccato di Roma stessa. Di conseguenza, la provincia fu ridenominata Gallia Narbonensis. In occasione della deduzione della colonia e, probabilmente, proprio per pagare le spese connesse con essa fu emessa, probabilmente proprio nel 118 e presso una zecca sita a Narbo, una serie monetale ad hoc, la RRC 282. Si tratta di cinque denarî serrati[4] accomunati dalla medesima iconografia (la testa di Roma al dritto e un guerriero gallico su biga, munito di lancia, scudo e carnyx, al rovescio) e dalla firma, al rovescio, L. LIC. CN. DOM, ossia Lucius Licinius Crassus e Gnaeus Domitius Ahenobarbus. Sappiamo che il primo aveva caldeggiato la deduzione della colonia contro l’opposizione del Senato, l’altro aveva fatto costruire la prima strada romana della Gallia, la via Domitia, per collegare la nuova colonia all’Italia; è probabile che firmassero le monete in quanto duoviri coloniae deducendae. Al dritto, invece, le cinque monete si distinguono perché recano cinque firme diverse (una per moneta)[5]: sono sicuramente i nomi dei magistrati monetarî (che forse nell’occasione avevano l’incarico di curatores denariorum flandorum). _______________________ Terminava così l’epoca dei Gracchi e diveniva evidente che il potere dell’oligarchia nobiliare si fondava ormai solo più sulla violenza, non sul consenso. È forse per questa ragione che poco dopo fu emesso l’ultimo denario anonimo (privo, cioè, della firma del monetiere), RRC 287/1, datato 115- 114 a.C.: si tratta di una moneta bellissima, quasi malinconica, che rievoca Roma così com’era alle origini. Al dritto è raffigurata la testa di Roma; al rovescio compare la medesima dea, seduta su un mucchio di scudi con una lancia in mano, che ammira gli eventi connessi con la sua stessa nascita: la lupa che allatta i gemelli e, in volo, i due avvoltoî che diedero a Romolo il presagio ritenuto propedeutico alla fondazione. NOTE [1] La prima è firmata C.AVG, Gaius Augurinus, la seconda TI. MINVCI. C. F AVGVRINI, Titus Minucius Gai filius Augurinus. Forse erano fratelli. [2] Nell’iconografia, quindi, il soggetto che distribuisce il pane è uno di tali consoli; quello col lituo è probabilmente un altro appertenente alla gens, Marco Minucio Feso, che era stato, nel 300 a.C., un dei primi àuguri plebei. [3] Dei tre nomi previsti per gli uomini romani (praenomen, nomen ed eventuale cognomen o cognomina) le donne ne ereditavano dal padre uno solo, il nomen, declinato al femminile (Cornelia, Giulia, etc.). [4] Si definiscono “serrate” alcune monete con il bordo dentellato che Roma emise in alcuni momenti della sua storia. È discussa la ragione di tale espediente; forse, per ridurre i rischi che il metallo si rompesse quando riceveva il colpo del conio di martello. [5] M. Aurelius Scaurus su RRC 282/1, L. Cosconius su RRC 282/2, C. Poblicius Malleolus su RRC 282/3, L. Pomponius su RRC 282/4, L. Porcius Licinus su RRC 282/5. ILLUSTRAZIONI Denari RRC 242/1 e 243/1 del 135 e 134 a.C. Cistoforo catalogato Stumpf 38 e datato 57-55 a.C. La legenda al rovescio comprende, in alto, il nome del proconsole, in caratteri latini (C. SEPTVMI T. F. PRO COS.); in basso, quello del monetiere, in caratteri greci (ΜΗΝΟΓΕΝΗC); a sinistra, la sigla ΠΕΡ in monogramma (Pergamo, luogo di emissione). Si noti l’uso dei due alfabeti diversi, chiara testimonianza della doppia natura della monetazione provinciale, che è sì “romana”, ma anche “locale”. Denario RRC 281/1 Denari RRC 282/2 e 282/5. Si noti che il primo porta il simbolo di valore X, il secondo Ж; evidentemente erano ormai ritenuti equivalenti Denario RRC 287/11 punto

-

L’EVOLUZIONE DEL DENARIO Tra la fine del III secolo a.C. e la metà del II, mentre consolidava la propria egemonia nel bacino del Mediterraneo, Roma portò avanti una serie di riforme del sistema monetario che, progressivamente, finirono per esaltare la funzione del denario, facendone un’esperienza del tutto peculiare nella storia numismatica. ________________ Alcune importanti innovazioni si verificarono sul piano tecnico. In primo luogo, cessò l’emissione degli aurei; l’ultimo, RRC 106/1, fu coniato nel 206 a.C. Ne conseguì un fatto curioso: nacque un secondo tabù (oltre a quello, già visto, di non raffigurare esseri umani viventi), per cui l’emissione di monete d’oro fu da allora in poi fu esecrata, forse ritenuta blasfema. Non sappiamo cosa abbia determinato questa idea; non fa parte sicuramente del mos maiorum (i magistrati monetieri continuarono a essere chiamati tresviri aere argento auro flando feriundo, a dimostrazione del fatto che la possibilità di monetare l’oro continuava a essere ritenuta parte della tradizione); forse fu un effetto delle (ipocrite) campagne contro l’opulenza, reiterate lanciate dai moralisti più intransigenti. Resta il fatto che solo Silla, dopo oltre un secolo (nell’81 a.C.), troverà il coraggio di emettere di nuovo un aureo. Il vittoriato cessò di esistere, seppure più tardi dell’aureo (l’ultimo, RRC 168/1, fu coniato nel 179-170 a.C.); in questo caso, è presumibile che sia divenuto superfluo, perché l’affermarsi della solidità della valuta romana rese inutile l’offerta di dracme. Terminò anche l’emissione dei sesterzi (l’ultimo, RRC 98A/4, è del 211-210 a.C.) e, più tardi, dei quinarî (l’ultimo, RRC 156/2, è del 179-170 a.C.); se i quinarî tornarono a essere prodotti in numeri consistenti nel 101 a.C., i sesterzî faranno invece solo alcune sporadiche apparizioni dal 91 a.C. Non si trattò tuttavia di una forma di obliterazione di queste due valute dal sistema (come accadde invece per l’aureo, sino alla ripresa da parte di Silla, e per il vittoriato): infatti, le fonti storiche continuarono a esprimere i prezzi e i pagamenti in sesterzi; probabilmente fu solo una lunga sospensione, dovuta ai costi di produzione di monete così piccole. Per quanto riguarda le monete di bronzo, la progressiva, costante diminuzione del peso medio dell’asse (rispetto alla misura teorica di 2 once-peso) fu infine ufficializzata a metà del II secolo (nel 141 a.C., secondo Crawford) con l’adozione di uno “standard onciale” (ossia, con assi del peso di una sola oncia). Quando il peso dell’asse fu portato a 24 scrupoli (1 oncia), fu conseguentemente necessario ridefinire il rapporto di parità tra argento e bronzo. Fu deciso allora di portare il peso del denario a 3,5 scrupoli e il suo valore fu rideterminato in 16 assi (anziché 10, pur continuando esso a chiamarsi - per l’appunto - “denario”), ottenendo così un rapporto di parità di circa 1:110, vicino a quello precedente di 1:120. Questo processo è oggi noto come “ritariffazione del denario”[1]. Sulle prime cinque emissioni (RRC 224/1, 225/1, 226/1, 227/1 e 228/1) fu apposto il nuovo segno di valore, XVI; probabilmente non piacque al pubblico (anche perché sembrava distonico, rispetto al nome "denarius"), per cui successivamente ricomparve il segno X; infine, fu talvolta apposto (per la prima volta su RRC 238/1 del 136 a.C.) il segno Ж, monogramma di XVI. ________________ Ancora più importante fu, tuttavia, l’evoluzione sul piano iconografico. Nella tradizione greca, l’iconografia delle monete d’argento (oltre che d’oro) doveva permanere immutata nei decenni, se non addirittura nei secoli (salvo eventualmente, per i regni tardo-ellenistici, mutare il ritratto del re al dritto), per agevolarne l’immediato riconoscimento anche da parte di genti straniere. I Greci erano infatti inclini al commercio internazionale, che avveniva con monete d’oro e d’argento, e per i mercanti era importante che le controparti non dubitassero della bontà del denaro ricevuto. Roma dapprima si comportò in modo anomalo, facendo emettere didracme l’una differente dall’altra; probabilmente ciò era connesso con il fatto che si trattava di emissioni “sperimentali”, appaltate a zecche campane o magno-greche. Infatti anche l’Urbe, quando standardizzò un proprio sistema monetale articolato su quadrigato e statere “del giuramento”, si adeguò alla prassi greca riproponendo sempre gli stessi disegni. Così avvenne anche per i vittoriati, gli aurei nonché - all’inizio - i denarî, i quinarî e i sesterzi. Tuttavia, dopo alcuni anni, l’iconografia del denario cominciò a variare. Dapprima le modifiche furono limitate: siccome esso era chiamato anche bigatus (in analogia al termine “quadrigato”) per la presenza, al rovescio, dei due cavalli dei Dioscuri, la prima variante consistette nell’introdurre al loro posto altre divinità stanti su una biga: Luna dal 194 a.C.[2], poi Vittoria[3] e infine, nel 143, Diana[4], rese riconoscibili da un piccolo dettaglio grafico che richiamava un loro attributo (rispettivamente, un crescente sulla testa, le ali, una torcia in mano). Quando fu raffigurata Diana comparve un’ulteriore variante grafica: la sua biga fu infatti raffigurata trainata da cervi, anziché cavalli. I monetieri abbandonarono allora la fedeltà al modello bigatus e passeranno a rappresentare divinità in quadriga: dapprima, nel 143, Giove[5], copiando l’iconografia dei quadrigati; poi Giunone[6], Marte[7], Apollo[8]. Il tipo tradizionale dei Dioscuri su cavalli rampanti fu adottato un’ultima volta nel 121 a.C. con il denario RRC 278/1, dopo di che scomparve. Una seconda, importante innovazione fu l’apposizione sulle monete stesse del nome del monetiere. Dapprima furono apposti solo monogrammi, come AL (sciolto in Aelius) su RRC 111/1 del 211-208 a.C., QLC (sciolto in Quintus Lutatio Catulus) su RRC 125/1 del 206-200 a.C. e LPLH (sciolto in L. Plautius Hypsaeus), su RRC 134/1 del 194-190 a.C.; poi si passò ad abbreviazioni del nome, a cominciare da CN CALP (sciolto in Gnaeus Calpurnius) su RRC 153/1 datato 189-180 a.C. Dopo di ciò i nomi cominciarono a essere scritti in modo sempre più esteso: sul denario RRC 228/1 del 140 a.C., ad esempio, compare FLAC. C. VAL. C. F., ossia praenomen, nomen, cognomen e patronimico (Gaius Valerius Flaccus Gaii Filius). ________________ Attraverso queste varianti, nel 137 a.C. si arrivò alla svolta definitiva: furono emessi due denarî con iconografia del tutto innovativa. Si tratta di bellissime monete, fra le più belle dell’intero periodo repubblicano. Il primo, RRC 234/1, reca al dritto il busto drappeggiato di Marte con elmo corinzio, con legenda TI. VET (con VET legati in un monogramma), che viene sciolta in Titus Veturius, e simbolo del valore (in questo caso, il tradizionale X); al rovescio è riproposta la scena del giuramento già presente sugli stateri RRC 28/1; il monetiere quindi abbandonò del tutto le rappresentazioni tipiche ma - non osando innovare in modo del tutto radicale - ripropose immagini che già appartenevano alla tradizione monetale della Repubblica, traendole dalle monete d’oro (Marte infatti è ripreso dagli aurei cosiddetti “marziali”). Si ritiene che il monetiere sia figlio (oppure figlio di un fratello) di Titus Veturius Gracchi filius Sempronianus, augure del 174 a.C., che a sua volta era (come dice il suo nome) un appartenente alla gens Sempronia Gracco adottato da un appartenente alla gens Veturia, e aveva quindi un legame di sangue (forse erano cugini) con il console del 177, padre dei celeberrimi tribuni Tiberio e Gaio Sempronio Gracco. Tanto premesso, è opinione comune che la moneta debba fare riferimento a un evento specifico e molto importante, perché solo un’evenienza simile poteva giustificare questa prima infrazione all’iconografia dei bigati (Dioscuri o divinità in biga o quadriga): Crawford ipotizza che sia stata emessa per finanziare la guerra in corso contro i Celtiberi e alluda al trattato di pace stipulato proprio nel 137 tra i Romani e gli Arevaci, ma poi non ratificato dal Senato. È significativo, al riguardo che il trattato fu firmato da Tiberio Sempronio Gracco, della cui parentela il monetiere probabilmente si vantava. Di questo denario sono noti circa 80 conî di dritto e 100 di rovescio. Ne esiste un gruppo di stile più scadente, che Sydenham ipotizzò essere stato prodotto da una zecca esterna a Roma (ma Crawford non concorda). Il secondo, RRC 235/1, reca al dritto la testa di Roma (con dietro una brocca e davanti il segno X) e, al rovescio, la scena mitologica del salvataggio di Romolo e Remo: la lupa che li allatta con, dietro, un picchio (che aiutò la lupa a sfamarli) aggrappato al ficus Ruminalis (l’albero presso cui il Tevere aveva deposto la cesta che li trasportava); sul lato sinistro sopraggiunge Faustulus (il pastore che li portò seco e li fece crescere come proprî figli) con, in mano, il bastone che divenne poi il lituus, bastone augurale di Romolo, e fu conservato e venerato fra le reliquie della Repubblica. La legenda recita FOSTLVS - SEX. POM.; Sextus Pompeius fu sicuramente il monetiere, mentre è discusso se Fostlus, chiaramente derivato da Faustulus[9], fosse un suo cognomen (talché se ne dedurrebbe che egli volesse vantare una discendenza dal mitico pastore) oppure sia una didascalia per identificare il soggetto raffigurato sulla moneta. Ha scritto un numismatico[10] che la rappresentazione al rovescio è “un vero quadretto di genere ove l’unico elemento rigido è rappresentato dalla lupa la cui lunga coda svolge, nel quadro compositivo, la funzione di staccare e porre in secondo piano la figura del pastore, ammirato e perplesso. Il fico ruminale è rappresentato da un arido alberello che a stento ingentilisce la sua secchezza con la presenza di qualche uccellino […]. La vivacità della rappresentazione dei due pupi è sorprendente e risalta maggiormente per l’espressiva ferocia della belva […] trattata con semplicità ed immediatezza”. Ci saranno ancora, negli anni successivi, monete con raffigurazioni di divinità in biga, ma da allora in poi la pratica di emettere denarî con rappresentazioni diverse e innovative divenne, di gran lunga, prevalente. ________________ Merita, su questi processi che portarono il denario repubblicano a essere una moneta del tutto peculiare nel panorama numismatico di ogni tempo, fare alcune riflessioni. La prima evoluzione (quella che portò all’iscrizione del nome del monetiere sulla moneta) è quella che suscita più perplessità. Essa fu chiara conseguenza della prassi, dei magistrati cum imperio, di “firmare” essi stessi (o far firmare dai loro questori) le emissioni itineranti, ma si sviluppò in senso del tutto anomalo; in quel caso, infatti, era giustificato dalla necessità di evidenziare che l’imperium conferiva liceità all’emissione; per le monete ordinarie questa esigenza non sussisteva e la firma diveniva mera personalizzazione di un potere pubblico. Ovviamente, in un'epoca in cui non esistevano i mass media, far conoscere il proprio nome al pubblico (anche al fine di coagulare un gruppo di potenziali elettori, per ottenerne in futuro i voti) e, in prospettiva, consegnarlo ai posteri era un privilegio molto ambito, ma difficilmente realizzabile. Dal punto di vista istituzionale, questo grande onore era riservato alle sole magistrature superiori, soprattutto i consoli, i cui nomi venivano a tal fine registrati nei fasti consulares; all’estremo opposto del cursus honorum tuttavia, i magistrati di rango più basso - i monetieri - trovarono un espediente per ottenere lo stesso effetto, firmando il prodotto del loro lavoro. Paradossalmente, oggi non conosciamo più i nomi di molti magistrati importanti (edili, questori, tribuni della plebe …), ma conosciamo quelli dei monetieri. Ben più peculiare è tuttavia la seconda evoluzione (quella che portò alla variabilità nell’iconografia). A seguito di essa, per un secolo Roma emise monete centinaia di monete differenti l’una dell’altra, variandole ogni anno. Anche in questo caso, l’incentivo al cambiamento fu il desiderio dei monetieri di approfittare di oggetti che sarebbero passati di mano in mano per far giungere il loro messaggio al grande pubblico; dato tuttavia che non potevano rappresentare sé stessi, utilizzarono l’iconografia per fare pubblicità (nella tipica mentalità romana) alla propria gens, rievocando di solito (ma non sempre) eventi del passato in cui era stato coinvolto un altro membro dello stesso gruppo gentilizio. Questa evoluzione è un chiaro segno dell’enorme potere e prestigio cui era assurta Roma, nel mondo allora conosciuto. Nessun altro Stato poteva permettersi il lusso di cambiare con frequenza l’iconografia della propria moneta, a rischio di renderla irriconoscibile; tutt’oggi, le monete degli Stati mantengono inalterati i tipi rappresentati su monete e cartamoneta per decenni (il dollaro statunitense, ad esempio, è inalterato da secoli). Eppure, Roma era divenuta una tale superpotenza da non temere di essere confusa con alcun altro Stato; poteva immettere sul mercato dischetti d’argento con qualunque disegno volesse, ed era sicura che sarebbero stati accettati. NOTE [1] La ritariffazione a 16 assi è attestata (oltre che dai segni di valore XVI e Ж) anche da Plinio (XXXIII, 45), che tuttavia la data (commettendo sicuramente un errore) al 217 a.C. La diminuzione di peso da 4 a 3,5 scrupoli si ricava, invece, dall’osservazione degli esemplari rimasti. [2] Il primo esempio è una moneta oggi rarissima datata al 194-190 a.C., RRC 133/3. [3] A partire da RRC 197/1, datato 169-158. [4] A partire da RRC 222/1. [5] Con il denario RRC 221/1. [6] RRC 223/1, del 142 a.C. [7] RRC 232/1 del 138 a.C. [8] RRC 236/1, del 137 a.C. [9] Sappiamo che la contrazione au > o (che sarà poi ereditata dalla lingua volgare) era in voga nelle famiglie plebee, che evidentemente si facevano vanto di adottare una pronuncia più “moderna”. [10] Bernareggi, Eventi e personaggi sul denario della repubblica romana, 1963. ILLUSTRAZIONI Denario RRC 252/1 del 131 a.C. Al dritto, testa di Roma con elmo attico; dietro, un apex (copricapo rituale in uso ad alcuni sacerdoti); davanti, simbolo del valore Ж. Al rovescio, Marte su quadriga; sotto, L. POST. ALB. e in esergo ROMA. Questa moneta è un esempio di tutti e tre i processi evolutivi subiti dal denario nella prima metà del II secolo a.C.: la ritariffazione a 16 assi; l’adozione di un tipo con divinità in quadriga; l’apposizione del nome del monetiere. Questi in particolare, tale Lucius Postumius Albinus, potrebbe essere (secondo Crawford) figlio dell’omonimo, eletto console per il 154 ma prima di entrare in carica, che probabilmente era anche flamen (cioè, massimo sacerdote) di Marte (ciò spiegherebbe la scelta del ritratto e la presenza dell’apex). Si noti la raffigurazione di Roma, estremamente stilizzata e quasi mascolina, presente su altre monete dello stesso periodo: si ritiene che in questi anni abbia operato a Roma un incisore (o una scuola di incisori) che adottava uno stile talmente scadente, sul piano iconografico, da risultare peculiare. Denario RRC 234/1 Denario RRC 235/11 punto

-

1 punto

Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00

Lamoneta.it

La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.

Il network

Hai bisogno di aiuto?