Classifica

Contenuti più popolari

I contenuti con la più alta reputazione dal 12/17/25 in tutte le aree

-

Vorrei ringraziare tutti per l'aiuto che mi avete dato nell'identificazione delle monete che ho pubblicato su questo Forum. Auguro a tutti un felice Natale e un 2026 pieno di salute. Cordiali saluti dai Paesi Bassi , Ajax14 punti

-

I livelli di facebook sono stati superati da un pezzo... L'utente che spara sentenze senza avere un minimo di conoscenze numismatiche non è nuovo a queste sue sparate senza senso,giudica false monete originali e viceversa,i FDC per MB,e poi si permette di chiedere rispetto, dovrebbe essere lui in primis ad avere rispetto per tutti coloro che leggono le sue baggianate... Inoltre ho notato anche che c' è un utente iscritto da poco che si accoda sempre ai giudizi degli altri per poi correggere il tiro se gli interventi successivi sono contrari al post a cui si era accodato,e poi è lui stesso che chiede pareri su monete dove è evidente la sua non esperienza,per carità, tutti siamo partiti da zero ma leggere un suo intervento a volte anche tecnico,che e poi un copia e incolla di quello precedente ,e poi chiedere la genuinità o la conservazione in post che lui stesso apre non è proprio il massimo, capisco che bisogna far girare il contatore dei post ma ci vorrebbe un po' di criterio...12 punti

-

Buongiorno a tutti gli amici del forum. Ormai siamo alle porte del Natale e quest'anno sono riuscito a farmi un bel regalo numismatico. Ho, dunque, il piacere di mostrarvi questo bel soldo del 1808 zecca di Milano, una moneta sulla carta comune ma che in questa conservazione, con questi rilievi, con un rame rosso del genere e senza particolari difetti di conio (debolezze, strappi, ecc.) diventa assai ostica da reperire. Purtroppo presenta qualche lieve segnetto a livello del volto di Napoleone, altrimenti sarebbe stato un esemplare davvero eccezionale. Ad ogni modo, mi auguro che sia di vostro gradimento!11 punti

-

Ebbene si... mi è successo... I fatti sono semplici: mia moglie si è intrufolata sul forum e ha chiesto tutte le informazioni che le erano necessarie per regalarmi un monetiere per il mio compleanno... grazie a chiunque le abbia fornito consigli!11 punti

-

11 punti

-

Oggi sono stato al Cordusio con mio figlio, complici le ferie natalizie pochi banchi e pochi visitatori. Ho davvero gustato ritrovare alcuni commercianti e alcuni clienti, scambiare due chiacchiere, curiosare origliando le più divertenti chiacchiere altrui. Abbiamo anche acquistato due monetine! Un bel regalo natalizio!10 punti

-

Cari amici, il Gruppo Numismatico Quelli del Cordusio vi invita alla presentazione e consegna in omaggio del libro/catalogo della Mostra sulle monete al tempo di Gesù prodotto dal nostro Gruppo che si terrà nella Veneranda Biblioteca Ambrosiana il 24 gennaio 2026. Successivamente si potrà visitare insieme, previo acquisto del biglietto di ingresso, la Mostra Lampi di Luce con le monete al tempo di Gesù e antiche e preziose miniature della Biblioteca Ambrosiana. Si potrà procedere poi alla Sala 19 con le esposizioni di monete della zecca di Milano e di altre zecche italiche. Abbiamo aderito volentieri alla proposta del Prof. Giancarlo Alteri, Capo Gabinetto del Medagliere della Biblioteca Ambrosiana ed estensore del libro/catalogo, per una collaborazione e una produzione dello stesso. E’ una ulteriore collaborazione questa col Medagliere della Biblioteca Ambrosiana che segue quelle precedenti con la realizzazione dei due cataloghi sulle monete di Milano e quello delle zecche italiche. Questa nuova nostra iniziativa si inserisce splendidamente nella mission del Gruppo di fare concretamente e operativamente service per la divulgazione della numismatica e della cultura a favore della collettività. Vi allego la locandina col programma dell’evento e le info nell’attesa di vedervi il 24 gennaio 2026 previa prenotazione alla mail [email protected]9 punti

-

Buonasera. Vediamo con estremo disappunto che non è possibile riportare la discussione nell'alveo di una discussione non tossica ma si continua su una strada del parapiglia relativamente a questioni di lana caprina totalmente inutili che non portano da nessuna parte e infervorano, chi sa perché, gli animi sul NULLA. Pertanto chiudo definitivamente questa discussione . Trattandosi sempre degli stessi utenti alla prossima scattano le sanzioni per tutti. Buona serata. PS. Esco un attimo dall'aplomb del cdc con una riflessione personale: In queste settimane ho perso un alunno, mio padre, un ragazzo che conoscevo è bruciato vivo in Svizzera (insieme a troppi altri) e, come se non bastasse, se il paradosso di Tucidide è valido potremmo essere sull'orlo di una guerra globale: in tutta onestà leggere degli adulti accapigliarsi su tematiche tanto banali ed inutili relative ad un hobby mi inorridisce. Per non scrivere altro.9 punti

-

9 punti

-

Martedì 13 gennaio dalle ore 20:45 al CCNM (via Kramer, 32 Milano. Citofono SEIDIPIU'), conferenza di Antonio Rimoldi su "Le monete milanesi di Filippo II dal 1554 al 1577". Antonio Rimoldi è uno studioso, collezionista e commerciante numismatico specializzato nella variegata monetazione milanese. Al suo attivo diverse pubblicazioni, sia di carattere scientifico che divulgativo, questa sua ultima pubblicazione è il prosieguo della collana di monografie, il primo volume dedicato alle monete milanesi di Carlo V, dedicata alla monetazione milanese nel periodo spagnolo. La conferenza che avrà inizio dalle ore 21:00 potrà anche essere seguita da remoto, i link da utilizzare per seguire la conferenza verranno comunicati nei primi giorni di gennaio.8 punti

-

Come classifichereste questo ducatone di Filippo II sul Crippa vol. III ? grazie per gli eventuali interventi8 punti

-

Buon pomeriggio a tutti e auguri di buone feste. Vorrei mostrarvi due monete che mi sono state regalate per Natale che, secondo me, sono davvero affascinanti sia per conservazione sia per tema rappresentato. La prima è un denario di Elagabalo con al rovescio la rappresentazione della Vittoria alata e la dicitura VICTOR ANTONINI AUG. Potrebbe trattarsi di un’abile mossa propagandistica dopo la battaglia di Antiochia del 218, quando il predecessore Macrino venne sconfitto (e poco dopo assassinato). Mostrare il nuovo imperatore come vittorioso poteva essere un ottimo punto di inizio per un regno che in realtà si rivelò breve come quasi tutti quelli dell'imminente crisi del III secolo e segnato dalle controversie causate da Elagabalo stesso. La moneta potrebbe essere stata coniata proprio per commemorare la vittoria sul nemico Macrino e quindi essere una delle primissime di Elagabalo appena salito al trono. La conservazione mi piace molto: si riescono a vedere distintamente le piume delle ali della Vittoria, la tunica gonfiata dal vento, la corona e le foglie del ramo di palma. Cosa ne pensate? Un cordiale saluto Regium8 punti

-

Cari amici, buon capodanno, ma ........................................... attenzione, non dimenticatevi che: Luciano8 punti

-

Intanto faccio gli auguri agli amici del forum, siamo sotto le feste, che porti un buon anno di belle monete a tutti! Tornando alla moneta, la posto dopo tanto che non mettevo piú nulla, visto che adesso sembrano andare di moda i talleri Medicei e che le conservazioni portano alle stelle anche date meno rare, qui si unisce la raritá del Tondello con una patina tendente al blue e la notevole conservazione (credo tra le piú belle di sempre del 1611). La moneta ha inoltre una particolaritá, qui non ho potuto caricare al max della potenza le foto, ma un idea la rende.. La sua particolaritá è nella legenda, riporta al diritto DU invece di DUX e per ora è il solo esemplare che ho trovato con tale particolare. I coni sono del Tarchiani e con Cosimo II raggiungono a parer mio il max della bellezza sui Talleri dei vari granduchi e dei vari incisori. Per non parlare appunto delle piastre del Cosimo II per Firenze dove l'incisione e il ritratto e dettagli lasciano aprire la bocca.. Come per tutte le monete Medicee, conservate Ve ne sono poche e per alcune date non vi sono. Un saluto Buon Natale FoFo8 punti

-

Con l’ascesa al trono di Ferdinando II di Borbone – avvenuta nel 1830 alla morte del padre Francesco I – fu necessario promulgare il decreto n. 268 del 27 aprile 1831 (Decreto che stabilisce il tipo delle monete di novella coniazione) che abrogò il decreto n. 100 del 21 marzo 1825 (Decreto sulla coniazione delle nuove monete) e modificò la legge n. 1176 del 20 aprile 1818 (Legge che prescrive il sistema monetario del regno) e il decreto n. 633 del 15 aprile 1826 (Decreto che prescrive la coniazione delle dupla di oro). L’unico studioso che abbia affrontato l’argomento sulla variazione dello stemma nelle monete di Ferdinando II è stato Giovanni Bovi. Egli trascrive un documento rintracciato nell’Archivio di Stato di Napoli nel fondo “Amministrazione generale delle monete”, ma che attualmente risulta fuori consultazione. A differenza del dott. Bovi, sono riuscito a esaminare più carte afferenti il solo rovescio per le nuove monete da dodici e sei carlini del Borbone, nonché a visionare (e qui pubblicare) il disegno del progetto. Francesco I morì l’8 novembre del 1830 e già l’11 dello stesso mese Ferdinando II ordinò che “si formino gli abbozzi del novello conio delle monete […] veduti i quali si riserba di dare le difinitive Sovrane risoluzioni.” Un documento assolutamente identico a quello pubblicato dal Bovi è stato da me rintracciato nel fondo del Ministero delle finanze, busta 6514, fascicolo 649, che qui trascrivo in parte: io sarei di avviso che in questa occasione si formasse il rovescio, dov’è impresso lo Stemma Reale, più semplice ed uniforme al disegno che mi do l’onore di acchiuderle. Con ciò si verrebbero a togliere i reali ordini Cavallereschi che attualmente nello stemma sono pendenti, ed anche le foglie di olivo che circondano lo stemma. L’esperienza ha fatto conoscere che questi ornati formano una confusione nell’incisione, e tale che l’impressione non viene così sicura e precisa, come sono quasi tutte le monete straniere, la maggior parte delle quali sono tutte semplici senza ornamenti e decorazioni. Anche nel nostro Regno così si è sempre praticato fino all’anno 1805, né questa semplicità che io propongo si oppone punto alla legge monetaria de’ 20 Aprile 1818, tuttavia in vigore, mentre in essa si prescrive che la moneta debba contenere nel rovescio la semplici Reali Armi, e non altro. Ad ogni modo V. E. si potrà compiacere di rassegnare il tutto alla Maestà del Re nostro Augusto Padrone, acciò degnandogli di uniformarsi a questa mia idea, ed approvando il modello, possa io, per la mia parte, darvi piena esecuzione. Queste parole provengono dalla penna di Prospero de Rosa (direttore dell’Amministrazione generale delle monete) vergate in data 29 novembre 1830 e indirizzate a Giovanni d’Andrea, Ministro Segretario di Stato delle finanze. Il costo delle matrici e dei punzoni dei dritti e di rovesci dei dodici e sei carlini ammontarono a ducati 675: 450 per la matrice e il punzone del dritto e del rovescio dei dodici carlini, 225 per la matrice e il punzone del dritto e del rovescio dei sei carlini. I conti furono trasmessi dal cav. Filippo Rega al de Rosa che li rese noti al Ministro Segretario di Stato delle finanze. In ogni caso, le monete non furono coniate prima del dicembre del 1830, giacché sarebbero stati necessari quattro mesi per la realizzazione del materiale creatore; inoltre venne stabilito che sino a fine anno si sarebbe proceduto con le impronte di Francesco I. Il 22 dicembre 1830, dopo che il re accolse il progetto del rovescio delle nuove monete in argento, il de Rosa informò il ministro d’Andrea dell’approvazione regia e chiese allo stesso un anticipo di ducati duecento per la costruzione dei coni e per altre spese. Ma nell’aprile del 1831 le nuove monete non furono ancora coniate poiché si attendeva l’autorizzazione da parte delo stesso ministro e l’entrata in vigore del decreto del 27 aprile 1831 prescrivente le nuove monete di oro, argento e rame a nome del nuovo re. Bibliografia Archivio di Stato di Napoli, Ministero delle finanze, busta 6514, fascicolo 649. Bovi, Giovanni, “Notizie sui rovesci delle monete di Ferdinando II e di Francesco II”, in Bollettino del Circolo Numismatico Napoletano, anno LXI, gennaio-dicembre 1976, pp. 53-56. Collezione delle leggi e de’ decreti reali del Regno delle Due Sicilie, anni 1825, 1826 e 1831. De Majo, Silvio, “Francesco I di Borbone, re delle Due Sicilie”, in Dizionario biografico degli italiani, ed. on line. Maucieri, Danilo, Leggi e decreti monetari del Regno delle Due Sicilie (8 dicembre 1816 - 6 settembre 1860) – Con appendice sugli articoli del codice penale borbonico riguardanti falsi e falsari, Associazione Culturale Italia Numismatica, Nummus et historia, XIII, 2007, s.l. Disegno del progetto dello stemma del rovescio senza alcun ornamento Autografo di Prospero de Rosa, ideatore dello stemma semplificato8 punti

-

Buongiorno a tutti Domenica si ricomincia Abbiamo l’autorizzazione dal Comune Vi aspettiamo utti8 punti

-

Salve, segnalo : La monetazione dei Reali Presìdi di Toscana Riccardo Martina La prima parte del libro tratta, in maniera decisamente approfondita, il contesto storico, che va dalla nascita dell’enclave spagnola nel XVI secolo, fino a Ferdinando IV di Borbone. Le singole emissioni, trattate in modo capillare, vengono suddivise per anno, entrando nello specifico di ogni specifica coniazione. 148 pagine a colori, formato foglio A5 € 407 punti

-

A due giorni dal Natale mi sembra doveroso fare i miei migliori Auguri a tutti coloro che seguono questa sezione del forum, sia che siano amanti della monetazione Sabauda o che siano solamente amanti della monetazione tutta in generale. Vorrei veramente poterlo fare di persona a tutti, sia a quelli che conosco personalmente, agli amici e anche a quelli che conosco solamente con un nickname o che ci leggono senza partecipare. Purtroppo questo non è possibile e quindi mi accontento di scrivere quello che sento veramente, cioè un Augurio a tutti di poter passare un felice periodo di Feste con le persone a cui si vuole bene e un augurio anticipato di un 2026 ricco di felicità e soddisfazioni, ed anche tanta salute e pace, che sono due cose che non sono mai di troppo! Auguri, quindi, e buone monete a tutti!7 punti

-

buona giorno, condivido la bella serie 1684 di Carlo II. di queste monete mi affascina anche il fatto che sia un unicum nella monetazione napoletana. una serie di monete figurate che comprende tutti i tagli di argento, qualcosa del genere forse si è prodotto nella Roma dei papi o nel Regno d'Italia sotto Vittorio Emanuele III.7 punti

-

In guerra andai, a te pensai, questa cartolina... 😁 Puntuale per il quarto compleanno della discussione, aggiungo oggi un nuovo tassellino alla conversazione: Sempre avanti per l'imperatore e l'impero! (Immer weiter vorwärts für Kaiser und Reich!) von Hindenburg Generale - Feldmaresciallo se ho decifrato la data correttamente è del giugno 1915 e da Wiesbaden si danno appuntamento: Caro Herbert, speriamo bene. Ci vediamo sabato prossimo. Vieni anche tu a caccia con noi, porta l'attrezzatura. no, non erano al fronte, solo che hanno usato una Wohlfahrtskarte, una cartolina di beneficenza tedesca. Gli introiti vengono devoluti a progetti sociali o iniziative di beneficenza, qui per (in alto a SX) Herausgegeben zum Besten des Deutschen Vereins für Sanitätshunde Oldenburg i. Gr. Pubblicato a beneficio dell'Associazione tedesca dei cani d'assistenza di Oldenburg che qualche anno dopo ha pure emesso una serie di Notgeld per i ciechi di guerra EIN AUFMERKSAMER UND HILFREICHER DIENER. EIN-RETTER-AUS-GEFAHR. EIN FÜHRER-AUF-STIEG-UND-STEIG EIN FÜHRER ZUR ARBEIT-FURS TAGLICHE BROT EİN SİCHRER FÜHRER. EIN TREUER WEGWEISER. UN SERVITORE ATTENTO E DISPONIBILE. UN SALVATORE DAL PERICOLO. UNA GUIDA PER SALIRE E ASCENDERE. UNA GUIDA AL LAVORO PER IL PANE QUOTIDIANO. UNA GUIDA SICURA. UNA GUIDA FEDELE. in alto; Deutscher Führhund Für Kriegs-Blinde Cane guida tedesco per ciechi di guerra ============ Un eroico saluto a tutti! Njk7 punti

-

Esatto! Essendo stato già detto e non aggiungendo nulla a quanto già precedentemente da altri espresso, hai perso una buona occasione per non intervenire. Ti invito a cogliere ogni tanto queste occasioni. In fondo è scritto chiaramente nel regolamento. Se non aggiungi nulla non scrivere. Se non sei esperto di una determinata monetazione non esprimere un parere. Sono ben accette al contrario le domande da parte dei neofiti. Non si vince nulla nello scrivere il più possibile. Ti vedo scrivere in ogni sezione senza dire nulla, cosa pensi di ottenere? Buon forum, dai un occhio al regolamento. Buona domenica7 punti

-

(da: ilPOST.it ) La posta pneumatica è un sistema che consente di scambiare lettere o piccoli oggetti attraverso una rete di tubi che collega uno o più edifici: le cose vengono spostate da un punto all’altro sfruttando una corrente d’aria aspirata o compressa prodotta da compressori, con il vantaggio che nessuno deve spostarsi fisicamente per trasportarle. Il sistema fu inventato alla fine del Settecento da William Murdoch, un chimico e ingegnere meccanico scozzese, e inizialmente veniva utilizzato per trasmettere i telegrammi dagli uffici che erano dotati di telegrafi agli edifici circostanti. Poi, a metà Ottocento, un ingegnere elettrico inglese, Josiah Latimer Clark, brevettò un sistema per spedire anche oggetti più grossi. Nel 1880 la rete di tubi pneumatici per spedire lettere e pacchetti a Londra era lunga circa 34 chilometri; nel 1904 quella di Chicago ne misurava oltre 14; il sistema di tubature sotterranee introdotto nel 1913 a Milano e Roma per recapitare la posta arrivò a misurare in totale più di 100 chilometri, scrive TG Poste, il sito di informazione delle Poste Italiane. Ma a Berlino, dove negli anni Quaranta la rete di tubi pneumatici arrivava a 255 chilometri, già da tempo questo sistema era adoperato anche per uno scopo un po’ più frivolo: comunicare con le altre persone nei locali notturni, che erano spesso muniti anche di telefoni. Questo sistema era diffuso in particolare in due locali: il Resi, che era il nomignolo dato al Residenz-Casino, e il Femina. Il Resi era un grande locale con una pista da ballo che poteva ospitare fino a mille persone. Si trovava a poche centinaia di metri da Alexanderplatz, una delle piazze principali di Berlino, c’era la musica dal vivo ed era frequentato sia da persone tedesche che straniere: era stato inaugurato nel 1908, ma divenne un’istituzione soprattutto tra gli anni Venti e i primi anni Trenta. Secondo un articolo del Chicago Tribune del 1968 citato da Atlas Obscura la sua attrazione principale era proprio il sistema di telefoni e tubi pneumatici che permetteva alle persone di flirtare a distanza. Nel periodo di sua massima popolarità, più o meno negli stessi anni, il Femina aveva invece più di 2mila posti a sedere, due grossi bar, tre orchestre e a sua volta una rete di tubi pneumatici. [... continua su: https://www.ilpost.it/2023/08/04/berlino-resi-femina-tubi-pneumatici/?utm_source=ilpost&utm_medium=leggi_anche&utm_campaign=leggi_anche ] Francobollo di Posta pneumatica delle poste italiane.7 punti

-

Anch'esso dall'asta Nomisma Aste di Natale, ed è stato un regalo che mi sono fatto. Ottimo pedigree e conservazione molto buona (FDC) con bellissima patina: Ex asta Montenapoleone 1 (coll. Santamaria) del 25/02/1982, lotto 608. La moneta è più rara di quanto in genere riportato e non facile da ritrovare in alta conservazione; è l'ultimo testone emesso a Roma da questo papa. Buon Natale a tutti i forumisti!7 punti

-

Un sereno e felice Natale a tutti i Lamonetiani! Immaginando di non essere l'unico ad essermi fatto da solo un bel regalo numismatico di Natale, voi cosa vi siete regalati (o per i più fortunati, cosa avete ricevuto di bello)? Io mi sono regalato un bel volume, Mario Traina - le monete italiane del secolo XVIII - i Savoia Saluti e ancora Buon Natale!7 punti

-

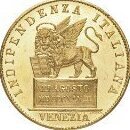

Buongiorno. Condivido questa medaglia in bronzo, che celebra la liberazione di Daniele Manin, che fu presidente della repubblica di Venezia nel 1848/49. Aggiungo alcuni frammenti trovati nel web. Daniele Manin nacque a Venezia il 3 giugno 1804 in campo Sant’Agostino da famiglia ebraica convertita al cristianesimo. Gli storici si dividono sul cognome originario: secondo alcuni fu Fonseca, secondo altri Medina. Quando fu battezzato gli fu imposto il cognome del padrino, come si usava all’epoca, fratello dell’ultimo Doge della Serenissima, Ludovico Manin. La madre fu Anna Maria Bellotto di Padova dalla quale ereditò una caratteristica profondamente veneta, la semplicità, quel suo modo di porsi che portò lo statista francese Ippolito Carnot a definirlo “eroe di saggezza, di coraggio e di semplicità”. Laureatosi giovanissimo avvocato, seguendo le orme paterne, apre uno studio legale in Campo San Paternian (oggi Campo Manin). Il 18 gennaio 1848 assieme a Nicolò Tommaseo viene arrestato dalle autorità austriache: il loro arresto diventa la scintilla che fa incendiare Venezia. Diventa il Presidente della Repubblica Veneta, protagonista indiscusso dei diciassette mesi di straordinaria intensità. La medaglia ricorda il momento della liberazione di Manin, sullo sfondo il ponte dei Sospiri. In seguito Manin andò con la famiglia in esilio a Parigi dove muore il 22 settembre 1857. La medaglia. Al dritto DANIELE MANIN busto di profilo e sotto le sigle A FABRIS D'UDINE F Al rovescio LIBERATO DAL POPOLO IL XVII MARZO LIBERATORE DEL POPOLO IL XXIII MARZO XDCCCXLVIII ☆ VENEZIA ☆ al centro Manin portato in trionfo dalla folla. Buona vigilia a tutti. iloveimg-compressed (1).zip iloveimg-compressed.zip7 punti

-

Trovato https://varesi.bidinside.com/it/lot/23114/spagna-peso-2-r-corrispondente-al-2-/6 punti

-

Buonasera a tutti, accadde oggi, 275 anni fa. Veniva alla luce S. M. Ferdinando nato a Napoli il 12 gennaio 1751 dal Re Carlo di Borbone e da Maria Amalia Walburga di Sassonia. Voglio omaggiarlo ricordandolo con qualcuna delle monete che lo ha raffigurato nei lunghi anni che ha regnato. Saluti Alberto6 punti

-

Probabilmente le monete del Possesso sono diventate di moda, dopo la bella collezione esitata da NAC. Per vivacizzare un po' la sezione pontificia (e, diciamo la verità, anche il forum, che più raramente di un tempo presenta stimoli adeguati) voglio mostrare l'unico mio acquisto alla NAC 163. E' il bel giulio di un pontefice che seguo da tempo, laddove i prezzi non siano impossibili: Alessandro VIII. La descrizione della moneta riporta tutto quanto di importante c'era da dire: Giulio del Possesso 1689, AR 3,07 g. Dr. ALEXANDER – VIII PONT M Stemma sormontato da triregno e chiavi decussate. Rv. SACROS / BASILIC / LATERAN / POSSESS / 1689 entro cartella. Muntoni 22. Berman 2180. MIR 2068/1. Raro. Stupenda patina di medagliere, migliore di Spl. Ex asta Varesi 16, 1992, 316. Cerimonia della presa di Possesso della Basilica di San Giovanni in Laterano avvenuta il 23 settembre 1689. La moneta nell'importante asta "Varesi 16" di monete papali, era stata giudicata qFDC. La patina è molto bella al diritto (un po' scura, se vogliamo) e meravigliosa al rovescio, dove appare iridescente con sfumature dorate. E' di certo un ottimo esemplare, per quanto sia apprezzabile qualche debolezza di conio al diritto sul volto del putto di sinistra. Alessandro VIII (il veneziano Pietro Vito Ottoboni) fu papa negli anni 1689 - 1691. Tra i fatti salienti del suo pontificato, l'impegno per la riconquista cristiana dei Balcani, sostenendo finanziariamente la Lega Santa contro l’Impero ottomano; tentò invano, tramite pressioni diplomatiche, di fermare la persecuzione dei cattolici in Inghilterra dopo la "Glorious Revolution"; fu un mecenate delle arti e della Biblioteca Vaticana, arricchita con nuovi manoscritti. Morì nel 1691 per una erisipela evoluta in gangrena della gamba, lasciando un bilancio contrastante tra apertura diplomatica, zelo dottrinale e nepotismo (appena eletto papa nominò segretario di stato il nipote Giambattista Rubini; cardinal nepote, vicecancelliere di Santa Romana Chiesa, legato di Avignone, ecc., Pietro Ottoboni; generale della Chiesa e comandante delle truppe pontificie Antonio Ottoboni; soprintendente alle fortezze marittime e alle galee pontificie Marco Ottoboni; arricchì la famiglia con beni e prebende). Tuttavia andò anche incontro alle necessità della popolazione ordinando importanti sgravi fiscali e provvedendo alla salute dei cittadini e al decoro di Roma con alcune ordinanze sulla peste e sulla pulizia delle strade. I giuli di Alessandro VIII sono tutti molto rari e contesi.6 punti

-

DE GREGE EPICURI Per cominciare,credo che potresti leggere (proprio in questa sezione) la lunga discussione di L.Licinio Lucullo: "Storia di Roma e delle sue monete", che risponde proprio alla tua richiesta. Poi anche tutta la sezione "Una moneta al giorno" che è la concretizzazione di quanto sopra.6 punti

-

Avremmo voluto ripulire il topic da queste sparate, ma considerando anche le volte che vengono citate per ribattere sarebbe rimasto ben poco. Che restino dunque a futura memoria, forse l'utente in questione prima o poi imparerà a moderarsi, e ad intervenire solo quando ha qualcosa di serio e concreto da dire, questo non è facebook. Anche per lo staff.6 punti

-

@Giov60 Ciao Giovanni, grazie per la stima e la considerazione! la foto iniziale, seppur pesantemente bruciata in alcune zone, è comunque ben leggibile sul piano qualitativo (è palese, con un minimo di esperienza e conoscenza, che la moneta sia sul “non circolato”); sono certo di non affermare cose nuove, soprattutto a te che non mi sei assolutamente inferiore per intendimento numismatico e fotografico, anzi! Se invece vogliamo parlare dei depositi che si evincono su alcune zone, la foto in questo caso non è assolutamente idonea. La superficie porosa dei fondi potrebbe essere dovuta a vari fattori, e servirebbe una visione diretta per capirne l’origine. Da quel poco che si evince, sembrerebbe lavata e in maniera un po “insistente”, ma sarei perplesso sul fatto che questo trattamento possa aver scatenato un fenomeno ossidativo così evidente. Anche qui, la visione diretta, con una buona lente, è dirimente. Le ultime foto invece sono peggiorative, a cominciare dalla naturalezza dei colori, fino ad arrivare alla nitidezza. Le seconde pubblicate direi che siano le migliori. Questo perché il più delle volte si scrive molto ma senza cognizione di causa. In altre circostanze invece, si scrive troppo poco, esprimendosi a monosillabi senza dare le dovute spiegazioni che permetterebbero ai nuovi di imparare (nuovi che, se vai a vedere, in pochi anni hanno scritto più di me!… e questo dovrebbe dire qualcosa sulla qualità generale del forum stesso). Se non si ha contezza delle proprie limitazioni (e per di più ci si ostina nelle proprie assurde considerazioni) aumenta solo la quantità dello scritto ma non la chiarezza del topic e delle nozioni. Tutte cose già trite e ritrite che ormai sono diventate la prassi nella maggior parte delle sezioni che riguardano le monete moderne (preunitarie e regno su tutte).6 punti

-

Potrei risponderle nel merito della questione - dicendo che la domanda citata è assolutamente fondata perchè se avesse comprato monete da Moruzzi in fdc saprebbe che Moruzzi le vende anche non necessariamente imbullettate con un cartoncino di accompagnamento che oltre alla foto della moneta prevede anche una breve descrizione - ma ho la sensazione che sarebbe totalmente inutile visto che il suo unico scopo è quello di creare confusione in un luogo dove invece sarebbero presenti tutti gli ingredienti per accrescere la conoscenza, individuale e collettiva. Confesso che rendermi conto di quale spreco di sapere sia tutto questo, ma soprattutto del fatto che questo sia ormai il segno dei tempi attuali in qualsiasi contesto, mi ha molto intristito nello scrivere questo messaggio. Saluti6 punti

-

@Alexio85, il Grano 1790 A.P. non è difficile da trovare in conservazione migliore di quello che hai fatto vedere. Concordo in pieno con @didrachm. Molto raro trovarli in alta conservazione, come questo esemplare che faceva parte della mia raccolta.6 punti

-

Siete pregati di non prendermi troppo in giro per le mie doti artistiche, voglio vedere voi a disegnare sullo schermo del telefono col dito cosa sapete fare…😂😂😂😂6 punti

-

Tre tipi di cioccolata fusi e decorati con accessori in pasta di zucchero, biscottini allo zenzero, smarties, autrice....... mia moglie! Auguri di un Sereno Natale ed un Prospero 2026!!6 punti

-

Vi porto a conoscenza di questa realtà: La storia di Stefano 26 anni, amante viscerale dei libri Se è vero che oggi si legge poco, che i giovani sono spesso descritti come distratti, disincantati e poco inclini alla profondità, allora la storia di Stefano rappresenta una felice eccezione alla regola. Vive a Cosenza ed è un amante viscerale dei libri. Ma soprattutto è uno di quei giovani che ha deciso di portare la cultura fuori dai luoghi chiusi, lontano dagli scaffali silenziosi, per rimetterla al centro della vita quotidiana. Stefano racconta che svolge questo lavoro da circa dieci anni, un percorso iniziato molto presto e che nel tempo si è trasformato in una vera scelta di vita. Stefano lo fa aprendo piccoli mercatini del libro nelle piazze, durante le feste di paese, tra i vicoli e le stradine dei borghi della provincia di Cosenza. Un lavoro itinerante, fatto di spostamenti continui, selezione attenta dei testi e, soprattutto, di relazioni umane. I suoi non sono semplici banchi di vendita. Sono piccole oasi culturali, punti d’incontro dove il libro torna a essere oggetto vivo, da toccare, sfogliare, raccontare. È proprio il contatto con le persone l’aspetto che Stefano considera più appagante del suo lavoro: intrattenere conversazioni, confrontarsi, ascoltare storie. Il libro, più di qualsiasi altro articolo, diventa per lui un mezzo privilegiato per dialogare con persone acculturate e curiose. Stefano non si limita a vendere: ascolta, consiglia, dialoga. Chiede a chi ha davanti cosa ama leggere, che periodo sta attraversando, che tipo di storia sta cercando. Ogni libro diventa così un incontro, ogni acquisto una scelta consapevole. Molti dei volumi che propone li possiede personalmente, altri li seleziona con cura. Non segue le mode del momento, ma un’idea precisa: offrire libri che abbiano ancora qualcosa da dire, che sappiano interrogare, emozionare, aprire spazi di riflessione. Stefano spiega di alternare la lettura tradizionale agli audiolibri, ma di prediligere soprattutto testi di filosofia e saggi, libri capaci di stimolare il pensiero e andare oltre la superficie. Ed è proprio questa filosofia che rende la sua esperienza preziosa in un tempo dominato dalla velocità e dal consumo. Il suo percorso sembra incarnare perfettamente il messaggio de “L’utilità dell’inutile”, il celebre saggio del professore dell’Università della Calabria Nuccio Ordine, che ha difeso con forza il valore di ciò che la società consumistica considera improduttivo: i libri, l’arte, la cultura, la bellezza. Tutto ciò che non genera profitto immediato viene spesso marginalizzato, eppure è proprio lì che si nasconde la sostanza più autentica dell’essere umano. Grazie alla sua attività itinerante, Stefano ha attraversato la Calabria da cima a fondo, dai centri più noti ai paesi più interni. Leggi tutto https://www.lacnews24.it/.../la-storia-di-stefano-il... LaC TV LaC News246 punti

-

Buonasera. Condivido un mio recente acquisto di dicembre. Si tratta di un 6.400 Reis (anche detta 1 Peca; Reis è il plurale di Real) dell'anno 1780 coniato a Rio de Janeiro quando il Brasile era una colonia del Regno del Portogallo. La moneta pesa 14.34 g, 22 carati, tiratura 343.000 esemplari, presa a poco più del peso dell'oro contenuto. Al dritto troviamo i ritratti, in pieno stile Ancien Régime, della Regina regnante Maria I di Braganza e di suo marito il Re consorte Pietro III: Pietro era lo zio, il fratello del padre di Maria. Maria I salì al trono nel 1777 e verrà soprannominata "a Louca", cioè la pazza, poiché la sua salute mentale andò peggiorando fino ad impedirle di regnare. Al rovescio troviamo lo stemma del Portogallo, con al centro la croce realizzata mediante cinque scudi azzurri contenenti ciascuno cinque bisanti. Pregevole é l'uso di superfici lisce e ruvide (in fotografia purtroppo si vedono poco), come nel velluto della corona o nelle parti in secondo piano, cioè più profonde, dello scudo o anche in alcune pieghe del vestito della Regina. Altre due immagini con una diversa angolazione.6 punti

-

Moneta tra le più comuni delle emissioni di Sede Vacante se proveniente da montatura o in bassa conservazione, ma incredibilmente rara se ben conservata e senza ritocchi. Recentemente son riuscito ad aggiungere un esemplare molto gradevole in collezione, dopo svariati anni di attesa. M6 punti

-

Buonasera. Un tornese 1599 con data e rovescio ben conservato per Filippo II di Spsgna. Postumo dunque. Sul ritratto, il punto per centrare la moneta? Cosa non perfettamente riuscita :)) Moneta che non si vede spesso. Graditi i pareri. Buona serata. Cristiano.6 punti

-

Sono normalissime 20 centesimi francese e italiana, come già detto. Quello che mi stupisce, e mi scusi @Lory81, è che dopo 23 anni dall' introduzione dell'euro ci si sia accorti solo ora che le monete coniate dai vari stati membri della UE, abbiano facce diverse. Capisco che non siamo tutti numismatici o appassionati, ma non averci mai fatto caso è un pò preoccupante. Non voglio e non è assolutamente mia intenzione offendere nessuno o fare polemiche, ma poi non stupiamoci se i falsari continuano a fare le monete false.5 punti

-

Ha ringraziato comunque, direi che non è il caso di insistere, lasciando semmai allo staff decidere se e come intervenire. Grazie.5 punti

-

Chissà perchè a volte ritornano... E' stato ripetuto molte volte che questo aspetto della T è dovuto ad una frattura di conio, ma l'errore di interpretazione persiste tra i collezionisti. Probabilmente è un passa-parola che rieccheggia ancora nei cataloghi e riverbera il vecchio fraintendimento (o forse è la necessità di creare varianti rare e dispendiose a tutti i costi). Ricordo che anche tra i 10 cent. 1811 (emessi solo dalla zecca di Milano) esiste una pseudo-variante IMPERAPORE (analogamente dovuta ad una frattura di conio), mentre una parola simile (IMPERARORE) nei 5 soldi 1814 M, è un vero errore di lettering (una R al posto di T).5 punti

-

Un raro bronzetto guerriero etrusco, rubato nel 1963 dal Museo Civico Archeologico di Bologna, Dettagli sul reperto: Descrizione: Un bronzetto votivo del V secolo a.C., raffigurante un guerriero con elmo crestato, corazza e nell'atto di scagliare una lancia, identificato come Marte (Laran). Origine: Dono votivo, probabilmente proveniente da un santuario etrusco. Furto: Sottratto dal museo di Bologna nel 1963, entrando nel circuito del traffico illecito di antichità. Recupero: Individuato negli Stati Uniti e restituito grazie a indagini internazionali. Restituzione: Avvenuta a Bologna il 19 dicembre 2025, segnando un successo per il recupero del patrimonio archeologico. Questo evento sottolinea l'efficacia della collaborazione internazionale nel contrastare il traffico illegale di opere d'arte, sebbene il danno scientifico causato dalla perdita del contesto di ritrovamento rimanga irreversibile per l'archeologia https://www.finestresullarte.info/attualita/bologna-raro-bronzetto-etrusco-rubato-nel-1963-restituito-al-museo-archeologico Un’importante testimonianza dell’arte etrusca torna a far parte delle collezioni pubbliche bolognesi. Ieri, nella Sala Conferenze del Museo Civico Archeologico di Bologna, il comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bologna, Carmelo Carraffa, ha consegnato ufficialmente alla direttrice del Museo, Paola Giovetti, una statuetta in bronzo raffigurante un guerriero etrusco, parziale provento del furto denunciato il 30 ottobre 1963 ai danni dello stesso istituto museale. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità civili e militari della provincia di Bologna, segnando la conclusione di una lunga e complessa vicenda di dispersione, indagine e recupero. Il rientro del manufatto rappresenta il risultato di una cooperazione internazionale consolidata tra il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e le autorità di polizia e giudiziarie estere. In questo caso specifico, le indagini sono state condotte congiuntamente con l’Ufficio del Procuratore Distrettuale di New York e con la Homeland Security Investigations degli Stati Uniti. Sono state proprio le autorità americane a informare i Carabinieri TPC dell’avvenuto rinvenimento del bronzetto, che era stato acquistato dal Virginia Museum of Fine Arts di Richmond, consentendo così di avviare le procedure necessarie per il rimpatrio e la restituzione all’Italia, da parte del museo americano, di un bene archeologico sottratto illegalmente al patrimonio dello Stato. La restituzione del bronzetto etrusco al Museo Civico Archeologico di Bologna La restituzione del bronzetto etrusco al Museo Civico Archeologico di Bologna L’attività investigativa si inserisce nel più ampio contrasto ai traffici illeciti di beni culturali, che negli anni hanno visto il coinvolgimento di sodalizi criminali strutturati. Le indagini hanno ricostruito un sistema avviato da diversi soggetti italiani già noti alle forze dell’ordine, che si avvalevano di bande di tombaroli per saccheggiare siti archeologici accuratamente selezionati e scarsamente sorvegliati sul territorio nazionale. I reperti, una volta estratti illegalmente, venivano sottoposti a operazioni di pulitura e restauro e corredati da false attestazioni di provenienza, prima di essere immessi sul mercato internazionale attraverso case d’asta, gallerie e istituzioni museali. Al termine delle complesse attività di riscontro svolte dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, è stato possibile accertare con certezza la corrispondenza tra la statuetta rinvenuta negli Stati Uniti e quella sottratta nel 1963 al Museo Civico Archeologico di Bologna. Questo passaggio ha consentito di procedere al recupero formale del manufatto e alla sua restituzione al Museo, dove tornerà ad essere fruibile dal pubblico come parte integrante del patrimonio storico e archeologico cittadino. Il bronzetto, databile al V secolo a.C., raffigura un guerriero nell’atto di scagliare una lancia ed è identificabile con una figura marziale che potrebbe rappresentare il dio Marte, noto nel mondo etrusco con il nome di Laran, una divinità particolarmente venerata in area umbra. La statuetta, alta 22 centimetri, larga 8,9 e profonda 7 centimetri, è realizzata in bronzo e mostra un linguaggio formale essenziale e schematico. Il guerriero indossa una corta corazza che lascia scoperta la parte inferiore del corpo e porta sul capo un imponente elmo crestato, elementi che ne sottolineano la funzione simbolica e votiva. La restituzione del bronzetto etrusco al Museo Civico Archeologico di Bologna La restituzione del bronzetto etrusco al Museo Civico Archeologico di Bologna Si tratta infatti di un dono votivo, destinato a essere deposto in un contesto sacro, come un santuario o una stipe, con l’obiettivo di sollecitare il favore della divinità o come ringraziamento per una grazia ricevuta. Il manufatto rientra nel gruppo dei bronzetti prodotti in ambiente etrusco-italico, o più precisamente umbro settentrionale, secondo la classificazione elaborata dall’etruscologo Giovanni Colonna tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento. La tipologia del guerriero in assalto è ampiamente attestata in ambito etrusco, umbro e centro-italico e comprende sia produzioni di alta qualità formale sia esemplari più schematici e popolari, come nel caso di questo bronzetto. L’opera apparteneva originariamente alla Collezione Universitaria ed è confluita successivamente nelle raccolte del Museo Civico Archeologico di Bologna. Nei luoghi di culto dell’Italia preromana era diffusa la pratica di offrire oggetti simbolici alle divinità, un gesto devozionale che nel tempo si è strutturato in una produzione artigianale specificamente destinata al culto. Accanto alle rappresentazioni di animali sacrificati e ai vasi utilizzati per le offerte, erano frequenti le immagini dell’offerente o della divinità venerata, così come gli ex voto anatomici legati alla richiesta o al ringraziamento per una guarigione. La restituzione del bronzetto segue quella avvenuta nel 2023 da parte del Virginia Museum of Fine Arts di Richmond, anch’essa resa possibile grazie alla collaborazione tra l’Ufficio del Procuratore Distrettuale di New York, la Homeland Security Investigations e il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Il rientro di questo manufatto non rappresenta solo un successo investigativo, ma anche un momento significativo di ricomposizione della memoria storica del Museo e delle sue collezioni, duramente colpite dal furto del 1963. Con la consegna ufficiale avvenuta il 19 dicembre 2025, il Museo Civico Archeologico di Bologna riacquisisce un’opera di grande valore storico e simbolico, che torna a raccontare al pubblico una pagina fondamentale della cultura etrusca e della storia del collezionismo archeologico cittadino. Il recupero del bronzetto si inserisce così in un più ampio impegno a tutela del patrimonio culturale, riaffermando il principio della restituzione come strumento essenziale di giustizia culturale e di salvaguardia dell’identità storica collettiva.5 punti

-

Ciao, direi che dei testoni che ho aggiunto quest'anno alla mia collezione, questi tre sono quelli che mi hanno dato probabilmente maggior soddisfazione: -Gregorio XIII, Fano -Innocenzo X, Roma -Pio VI, Bologna Michele5 punti

-

Passiamo alla premiazione del vincitore senza attendere oltre, inutile aspettare la befana perchè era già quasi pronta. Sappiamo già di cosa si tratta Complimenti a @Carlo. Il trofeo 🏆 Per il 2026 inventatevi un qualcosa di simpatico come è stata questa pigna in cu nata da una semplice battura nel corso della discussione, non possiamo continuare ancora a sederci sugli allori. volevo dire.... a sederci sulle pigne!5 punti

-

5 punti

-

È un falso serbo ... Con questo rovescio abbinano ogni tanto un dritto di Zenonide e ogni tanto un dritto di Nepote... Orribile.... Originali c'è ne sono a decine... E il monogramma è di lei, non di Zenone Nel mio ultimo libro ho suddiviso anche diverse zecche ... Quelle di Nicomedia e Cizico sono oggi indiscutibili5 punti

-

Quest'anno non ho trovato nessuna moneta che mi soddisfacesse per farmi un regalo di Natale e quindi mi sono dato alla filatelia. Un piccolo lotto di antichi stati + 2 lettere che vi posterò prossimamente.5 punti

-

A quanto è dato sapere dagli articoli di stampa, non è stata inibita la società ma il suo legale rappesentante, che sarà già stato sostituito nella carica da altra persona. Per quanto attiene l'asta dei doni "di Stato" ricevuti dalla Presidente Meloni, la stessa è stata sospesa (non annullata) per evidenti e facilmente intuibili ragioni, non essendo "opportuno" - in questo frangente -, che lo Stato affidi la vendita dei suddetti doni ad una Casa d'aste il cui legale rappresentante è stato raggiunto da una misura cautelare interdittiva. Ma, ancora una volta, non conoscendo gli atti dell'indagine, si può solo tirare ad indovinare (per quel che serve). M.5 punti

Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00

Lamoneta.it

La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.

Il network

Hai bisogno di aiuto?

.thumb.jpg.0c713dd4d29897ec1aa5522233f464d8.jpg)

.thumb.jpg.49bf7893ab8deb0b9efbfc02c41b7421.jpg)