Classifica

Contenuti più popolari

I contenuti con la più alta reputazione dal 01/13/26 in tutte le aree

-

Buona sera, pubblico il link dove è possibile visualizzare la mia publicazione. Spero di fare cosa gradita. Ciao a tutti. M.C. https://www.amazon.it/gp/product/B0FXRGSM8F/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A28MX8REFFJXRO&psc=112 punti

-

Buongiorno a Tutti, da diverso tempo pensavo a questa moneta e così finalmente dopo il suo acquisto ( da commerciante perito NIP ) la condivido con voi, è la prima racchiusa in slab NGC che entra a far parte della mia collezione. Tra i tanti esemplari valutati ( mi sono anche avvalso dei preziosi consigli di un esperto utente del Forum 😊 che ringrazio ancora per gli insegnamenti ricevuti ); alla fine ho scelto questa moneta che mi ha colpito per la sua patina piuttosto omogenea, presumibilmente in media conservazione ( NGC MS 61 ), anche se non esente da qualche segno qui e là. Per quello che riesco a vedere nello slab, la godronatura mi sembra di I° tipo. In allegato alcune foto. Grazie per l'attenzione.11 punti

-

Per evitare un OT mi limito ad alcune brevi considerazioni: 1) la presenza nel forum è volontaria e basata sul "do ut des", dare e ricevere; 2) molti utenti qualificati si sono allontanati dal forum (o vi partecipano meno) perchè i contenuti sono scaduti; 3) la presenza di utenti, che anzichè chiedere e ringraziare, si adeguano al modus operandi dei "social" e sputano sentenze scimiottando giudizi, magari premettendo "io non conosco" "io non so", è diventata intollerabile. Eppure il forum è stato per me una utilissima palestra, potendo distinguere chi conosce e sa, da chi ancora no. E non tutti i post si equivalgono (non c'è democrazia nelle considerazioni culturali), nè i punti reputazione e il numero di interventi serve a qualificare un utente, anzi talora sono infastidito da tanti interventi inutili ...11 punti

-

Buongiorno volevo mostrare una mia nuova aggiunta alla mia collezione di monete romane. Un aureo di Teodosio II (408-450) in oro 4,46gr. Conservazione SPL+/qFDC10 punti

-

Ciao @Cinna74, grazie per la stima. Purtroppo i tempi in cui queste sezioni fervevano di sapere sono molto lontani. Questo è, e non c’è segnale alcuno di invertire la marcia (motivo, anche questo, per cui ho letteralmente abbandonato in tronco la mia carica nello staff). Dalle foto non certo “esaltanti” io direi che la bella patina l’avrebbe avuta se non avesse ricevuto una “bella pulita” (guardate i campi al dritto e il nero acceso tra gli interstizi della legenda). Ritratto che ha perso vigore e, parzialmente, anche l’espressività. Bb? Ma assolutamente no! Ma tanto… a cosa serve? Pensa che questa è slabbata AU55 e non arriva nemmeno al Bb pieno (stessa cosa, campi compromessi nell’integrità del metallo per via di una pulizia). Se poi ti fai un giro su ebay svieni per certi Bb dichiarati… 65€ tutto sommato non sono troppi, ma nemmeno pochi. Direi che è andata relativamente bene. Ma ragazzi… lo che non ve ne importa nulla e che vi sto antipatico, ma se non vi mettete seriamente a studiare per capire il metallo e capire come “leggere”le foto, saranno dolori! La conservazione di per sé “è relativa”, e non basta “essere severi”. Torno nel mio silenzio. State bene!10 punti

-

Gentilissim*, per chi fosse interessato confermo che gli orari del corso sono i seguenti: mercoledì 16.30-18.30 - aula M205 via Mercalli/ S.Sofia (entrata da via Santa Sofia) giovedì 14.30-16.30 - Aula 515 Festa del Perdono (via Festa del Perdono, 3-7) venerdì 12.30-14.30 - Aula III S. Antonio (via Sant'Antonio, 5) < N.B. per questa, sto valuando se richiedere un cambiamento di aula perchè lo scorso anno avevo avuto qulache problema nella proiezione delle slides ....) Per la localizzazione delle varie sedi si può vedere qua: https://filosofia.cdl.unimi.it/it/il-corso/luoghi-e-strutture Ricordo che le lezioni sono pubbliche e si possono seguire liberamente. Però, per chi fosse interessato ad avere anche una certificazione di aver seguito il corso, sostenendo l'esame finale, ho "scoperto" che ci si può iscrivere anche al singolo corso (fino ad un massimo di 4), come si può leggere qui: https://www.unimi.it/it/studiare/seguire-un-corso-singolo Un caro saluto e in caso a presto! MB8 punti

-

https://www.cdt.ch/news/ticino/traffico-sospetto-di-monete-antiche-prosciolto-su-tutta-la-linea-417542 Il casoTraffico sospetto di monete antiche: «Prosciolto su tutta la linea» Assolto in Pretura penale un numismatico professionista di Lugano – La Corte ha concluso che non ha fornito false informazioni nell’importare una manciata di antico conio egiziano e cartaginese: semplicemente non si trattava di beni culturali, come peraltro da lui dichiarato «in base alle sue competenze, che sono massime. Ogni moneta più vecchia di cent’anni deve essere considerata un bene culturale e quindi essere dichiarata come tale all’importazione e all’esportazione? È quanto sembrava sostenere l’Ufficio federale della cultura (UFC) nei confronti di un numismatico italiano di 66 anni, attivo professionalmente nel settore e a Lugano da decenni in qualità di commerciante e accademico. L’imputazione, poi confluita in un decreto d’accusa firmato dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis (assente giustificata in aula), era appunto quella di non aver dichiarato come beni culturali quattro monete dell’antico Egitto comprate per un cliente in un’asta americana, nonché cinque monete cartaginesi spedite in Cina (e poi ritornate) per conto di un altro cliente. Da qui l’ipotesi di reato di ripetuta infrazione alla Legge federale sul trasferimento dei beni culturali e la proposta di condanna a una pena pecuniaria sospesa. L’uomo, però, ha sempre argomentato che quelle monete non potessero essere considerate beni culturali e oggi in Pretura penale l’ha spuntata. «Prosciolto su tutta la linea», ha infatti concluso la giudice Petra Vanoni, accogliendo il principio. Le monete commerciate dal 66.enne, dunque, non possono essere considerate a tale stregua. Al professionista, difeso dall’avvocato Dario Jucker (uno dei principali esperti di diritto dell’arte), sono quindi state indennizzate le spese sostenute per difendersi. Un confronto quasi impari In aula il confronto fra le versioni è apparso quasi impari. Ad esempio agli atti non vi era l’unica perizia che concludeva che quelle monete fossero invero da considerarsi beni culturali (ma solo le sue conclusioni). Per contro il numismatico ha prodotto due pareri redatti da due dei maggiori esperti del settore che escludevano che quantomeno le monete egiziane potessero essere considerate tali. L’avvocato Jucker ha inoltre ricordato che con l’Egitto vi è una Convenzione apposita per quanto riguarda i beni culturali e che questa esclude proprio le monete. Egitto e Tunisia che, peraltro, non hanno mai imposto restrizioni alla circolazione di loro monete antiche. Il legale ha anche criticato l’ampia definizione di bene culturale data dall’UFC: «L’interpretazione che tutto ciò che è antico è prezioso per il patrimonio culturale, espone a un rischio enorme chi commercia questi oggetti». Se così fosse, per ogni importazione o esportazione servirebbe ad esempio una perizia ad hoc. «Perché rischiare?» Ad apparire particolarmente convincente è poi stato l’imputato, che ha difeso con logica e argomentando e difendendo le sue scelte nel contesto del suo ambito lavorativo. Con le parole di Jucker: «Non ha fornito false informazioni: ha fatto una valutazione in base alle sue competenze, che sono massime». Competenze grazie alle quali ha concluso che quelle monete non fossero beni culturali. Questo perché, ad esempio, nell’antichità ne erano state coniate milioni («Una moneta è considerata rara se coniata in pochi esemplari»), perché hanno un prezzo basso (qualche centinaia di franchi) e perché «si trovano in commercio in tutte le parti del mondo». Ancora Jucker: «Perché un numismatico di altissimo livello si dovrebbe esporre a un tale rischio per monete di così poco valore?». Sentenza rapida Tutto ciò sommato: assoluzione. E anche in tempi piuttosto rapidi, con la Corte che - malgrado si fosse in «un campo estremamente tecnico» e la giurisprudenza al riguardo rasentasse lo zero - ha emesso il suo verdetto dopo appena un’ora di camera di consiglio. Datazione e importanza Affinché una moneta possa essere considerata un bene culturale devono essere soddisfatti due criteri: l’avere almeno cent’anni (e su questo punto non vi erano obiezioni) e l’essere giudicata importante nel suo contesto storico. Un compito che la Convenzione dell’ONU in materia di trasferimento di beni culturali dà «a ciascuno Stato». Nel caso in specie agli atti non vi erano prove in questo senso da parte di nessuno dei tre Stati potenzialmente interessati (Egitto, Tunisia e Svizzera) e già solo per questo, nel dubbio, bisognava risolvere a favore dell’imputato.8 punti

-

@Cinna74 A mio avviso, il senso di un forum è anche quello di consentire ai non esperti di azzardare valutazioni, pur con tutti i limiti del caso, lasciando poi agli utenti più autorevoli il compito di correggerle e contestualizzarle, argomentando eventuali imprecisioni o sviste. Un forum dovrebbe funzionare come una palestra: chi è alle prime armi può provare i movimenti, anche in modo imperfetto, mentre chi ha più esperienza osserva, corregge la postura e spiega come evitare errori, trasformando il tentativo in apprendimento. E' normale che chi sta imparando faccia ipotesi grezze, ed è proprio il confronto con chi ha più competenza che permette di rifinirle e dar loro una forma corretta. Non conosco personalmente il numismatico, ma, al di là di un tono talvolta diretto o tagliente nei suoi interventi, ho sempre riscontrato una disponibilità genuina e disinteressata. In particolare, quando acquistai con una certa leggerezza una Vetta in qFDC che non mi convinceva pienamente, mi offrì gratuitamente la sua completa disponibilità, indirizzandomi eventualmente verso un esemplare più adeguato. Un atteggiamento tutt’altro che scontato, considerando che, in fondo, sono soltanto un nickname all’interno di un forum.8 punti

-

Ciao a tutti, vi allego la locandina della presentazione che discuterò Venerdì 13 Febbraio a partire dalle ore 20:30 presso il Circolo culturale di filatelia numismatica e militaria di Salò. Alessio7 punti

-

Oggi vi presento questo denario imitativo, veramente ma veramente brutto, quindi rinnovo il consiglio alle persone suscettibili e agli amanti delle imperiali di non proseguire la visione. Grazie Regnum Barbaricum, Imitazione del Denario di Faustina II Dritto: Busto barbarico dell'imperatrice in drappeggio, rivolta verso destra, con una pseudo-leggenda lungo il bordo. Rovescio: Rappresentazione barbarica della dea in piedi verso destra, con una pseudo-leggenda lungo il bordo. Argento, diametro 16 mm, peso 2,51 g. https://www.numisbids.com/sale/10298/lot/6079 @Arka spero che ho tradotto bene.7 punti

-

Buongiorno a tutti, voglio parlare di quella che a mio avviso è sempre stata un'evidenza degna di nota ma che non è stata mai catalogata ufficialmente. Si tratta della variante della Piastra del 1796 in cui il 6 è stato punzonato sopra un 5. Partendo dall'elemento sotto osservazione, è possibile notare che il 6 della data è diverso dagli esemplari standard e sembra includere al proprio interno il caratteristico 5 usato nella Piastra dell'anno precedente. Infatti è possibile notare un piccolo angolo sul 6, in alto a sinistra, presumibilmente appartenente all'angolo retto della parte alta del 5; la pancia del 6 è più riempita rispetto al 6 tipico per questa moneta. Riempita da cosa? Dalla parte curva del 5 che, nelle Piastre del 1795 ha una forma a falcetta (tranne per gli esemplari con i cosiddetti Festoni Aperti). L'aspetto singolare di questa moneta è che, se derivasse da un conio dell'anno precedente, avrei dovuto trovare, su un campione esaminato di 240 esemplari, almeno una moneta con gli stessi elementi caratteristici, ma purtroppo non ho trovato nulla. Sembrerebbe un conio a sé, in cui è avvenuta la correzione del 5 ma usato solo nel 1796. Quali sono questi elementi distintivi che non si trovano nei conii del 1795? 1) Il giglio più alto del campo dei Farnese si sovrappone al bordo dello Stemma 2) La parte bassa del ramo di alloro, partendo dal centro, da destra verso sinistra, inizia con la foglia e poi la bacca. In tutti gli esemplari del 1795 e 1796 la sequenza è: prima bacca e poi foglia. 3) La torretta più in basso del Portogallo è coricata sul bordo quasi in orizzontale 4) Nel campo de' Medici si nota sempre una sporcizia del conio. Queste unicità non ancora riscontrate nei conii del 1795, se non bastasse la correzione del 5 su 6, concorrono a rendere più interessante questa moneta, almeno ai miei occhi. Rarità? devo dire che è un conio che ha lavorato. Darei al massimo una R. Mi auguro un confronto sul tema. Grazie e buona giornata a tutti. Sovrapposizioni Piastra 1796 6 su 5.mp47 punti

-

Buon pomeriggio a tutti! Quest'oggi vorrei condividere con voi la Storia che si cela dietro a questa comune, circolata ma intrigante moneta da 30 Soldi emessa da Francesco II d'Asburgo-Lorena per il Ducato di Milano nel 1796, ultimo anno di dominazione austriaca del milanese prima dell'occupazione della quasi totalità del Nord Italia da parte delle rivoluzionarie ed agguerrite truppe dell'Esercito Francese comandate dal giovane Generale Napoleone Bonaparte. Il pezzo in questione, battuto già a partire dal 1794, presenta: - al recto, l'effigie laureata del Sovrano circondata dalle iscrizioni FRANC II D G R IMP S AUG G H ET B REX A A, Franciscus II Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus, Germaniae Hungariae et Bohemiae Rex, Achidux Austriae (Francesco II per Grazia di Dio Imperatore dei Romani Sempre Augusto, Re di Germania Ungheria e Boemia, Arciduca d'Austria); - al verso, lo scudetto coronato del Ducato di Milano recante il "bisicione" visconteo e l'aquila coronata sforzesca caricato dello scudetto della Casa d'Asburgo circondato dalle iscrizioni MEDIOLANI DUX (Duca di Milano) e dal millesimo 1796; in basso il valore SOLDI 30. Il 1796 è stato, per la città di Milano, un anno importante e significativo per ben due motivi: l'ingresso travolgente delle truppe napoleoniche, che segnò la fine del secolare dominio austriaco sulla città e sul Ducato, e l'inizio del lento decadimento fisico di Giuseppe Parini, il poeta che meglio di chiunque altro aveva saputo interpretare le speranze e le ideologie che "illuminavano" gli intellettuali lombardi del Settecento. L'invasione francese del Maggio 1796, culminata con l'ingresso di Napoleone Bonaparte in Milano attraverso la Porta Romana dopo la brillante vittoria di Lodi, non fu un semplice avvicendamento militare, ma vero e proprio cambiamento culturale che impose bruscamente ai milanesi i nuovi ideali repubblicani su una struttura sociale ancora strettamente legata all'Antico Regime. In questo scenario di trasformazione radicale, la figura di Parini emerge come il "baricentro morale" di un'epoca. La sua poetica, infatti, si era formata e consolidata sotto il regno di Maria Teresa d'Asburgo, un periodo considerato l'età dell'oro del riformismo illuminato. In quegli anni, Parini sviluppò una letteratura civile e "utile", sostenuta dal governo austriaco, e che mirava ad educare la nobiltà e a promuovere il progresso sociale attraverso importanti opere come, per esempio, la prima forma di campagna vaccinale contro il vaiolo esaltata nell'ode "L'innesto del vajuolo" del 1765. Nel 1780, con l'ascesa al trono dell'autoritario ed accentratore Sovrano Giuseppe II d'Asburgo-Lorena, Parini, assieme a molti altri intellettuali, venne allontanato dai palazzi del potere e fatto cadere in disgrazia. Con la successione di Leopoldo II e successivamente di Francesco II d'Asburgo-Lorena, Milano visse una stagione di parziale distensione e rivalutazione della figura del poeta. Parini, ormai anziano e riconosciuto come un'autorità morale indiscussa, venne nuovamente onorato dalle istituzioni asburgiche, che cercavano di recuperare un dialogo più moderato con l'aristocrazia e il ceto colto locale. Questa rinnovata stabilità fu però spazzata via proprio dall'arrivo dei francesi nel 1796. Nonostante Parini venisse chiamato dai nuovi occupanti a ricoprire ruoli di prestigio nella Municipalità per via del suo rigore etico, egli non tardò a manifestare il proprio dissenso verso le violenze, le ruberie e l'estremismo dei giacobini. Il poeta, che aveva dedicato la vita a criticare i vizi della nobiltà e a sognare una giustizia sociale equilibrata, si spense nel 1799, poco dopo che gli austro-russi ebbero temporaneamente riconquistato la città, rimanendo coerente fino all'ultimo alla sua visione di dignità umana e di indipendenza intellettuale. Ogni volta che guardo questo 30 Soldi mi piace pensare che, forse, passò tra le mani del "sommo Vate" Giuseppe Parini...7 punti

-

Quello che è cambiato in questo forum, abbassandone la qualità indiscutibilmente, è l'abitudine maturata dai neofiti ad esprimere pareri. Chi chiede un consiglio si aspetta che a rispondergli sia qualcuno esperto e non chiunque capiti. Quando il forum è nato nessuno digiuno della materia si sarebbe sognato di esprimere un giudizio. Vi sembra così ora? Una volta a bacchettarci erano in 100 non solo i moderatori. Ora vedo neoiscritti con migliaia di interventi. Secondo voi hanno portato un contributo al forum. Non credo; stanno solo convincendo chi da anni si spende per formare altre persone gratuitamente a disimpegnarsi. Devono persino sentirsi rispondere quanto leggo qui sopra. Roba da matti. C'è un regolamento, puntualmente disatteso che invita a non postare messaggi "vuoti" o ripetitivi. Siete in grado di fare un intervento come quelli di giov o ilnumasmatico? Conoscete da anni la materia trattata e potete insegnare a chi è nuovo? No? Allora cogliete ogni buona occasione per stare zitti o approfittate per porre domande. Quando si scrive cose errate o imprecise resterà traccia per sempre di ciò che scrivete e potreste trarre in inganno qualcuno anche in futuro. Non mi riferisco a qualcuno in particolare ma a chiunque. Scrivete pareri solo su ciò di cui siete sicuri o su materie che conoscete altrimenti si scadrà nel qualunquismo. Mantenere il forum su standard di qualità alta è interesse di tutti. Quando qualcuno aveva interessi diversi veniva battezzato come troll e bannato. Ci vuole impegno anche nell'evitare il protagonismo al giorno d'oggi; impegnamoci almeno su questa piattaforma. C'è ne sono tante altre su cui fare i fenomeni impunemente. Non prendete questa mia come un rimbrotto ma come un invito a riportare il forum sui binari del sapere e non del cazzeggiare assieme. Buona giornata7 punti

-

Come non conservare queste splendide monete! Saranno pure comuni, ma vuoi mettere avere una bella serie di monete che han circolato nelle tasche dei nostri nonni e che fanno parte della nostra storia piuttosto che un asettico lingotto da investimento Bello anche averle in pila, così si apprezzano anche le diverse patine dell’argento7 punti

-

Importanti scoperte archeologiche a Roma: un sacello, tombe repubblicane e vasche monumentali A Roma, nel Parco delle Acacie 2, lungo via di Pietralata, gli scavi della Soprintendenza Speciale di Roma riportano alla luce un complesso archeologico esteso e stratificato, con strutture cultuali, funerarie e infrastrutture viarie tra età repubblicana e imperiale. Due grandi vasche monumentali, un edificio di culto probabilmente dedicato a Ercole e un articolato complesso funerario di età repubblicana: sono queste le ultime scoperte degli scavi di archeologia preventiva condotti nel quadrante orientale di Roma, nell’area del Parco delle Acacie 2, lungo via di Pietralata. Le indagini sono curate dalla Soprintendenza Speciale di Roma del Ministero della Cultura, diretta da Daniela Porro, e rientrano in un più ampio programma urbanistico che interessa una superficie di circa quattro ettari. Avviati nell’estate del 2022, gli scavi sono tuttora in corso e stanno restituendo un contesto archeologico di eccezionale interesse, esteso per circa un ettaro, che documenta una frequentazione dell’area lunga oltre sette secoli. La direzione scientifica delle ricerche è affidata a Fabrizio Santi, archeologo della Soprintendenza Speciale di Roma. I dati finora emersi delineano una sequenza di occupazione che va dal V-IV secolo avanti Cristo fino al I secolo dopo Cristo, con tracce di una presenza più sporadica anche tra il II e il III secolo dopo Cristo. Al centro del contesto individuato si sviluppa un lungo asse viario di epoca antica, che attraversava l’area in un territorio caratterizzato dal passaggio di un corso d’acqua, confluito nel vicino fiume Aniene. Una volta completate le operazioni di scavo, è previsto l’avvio di uno studio finalizzato alla definizione di un piano di valorizzazione dell’area, con l’obiettivo di restituire alla città un nuovo tassello della sua storia più antica. “È proprio in contesti come questo”, spiega Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma. “apparentemente distanti dai luoghi più noti della metropoli antica, che emergono elementi capaci di arricchire il racconto della Roma archeologica come città diffusa e che hanno contribuito in modo determinante al suo sviluppo. Le periferie moderne si rivelano così depositarie di memorie profonde, ancora tutte da esplorare. Inoltre, questi ritrovamenti confermano l’importanza dell’archeologia preventiva come strumento indispensabile perché lo sviluppo urbano sia associato alla tutela e si accompagni a una maggiore conoscenza e valorizzazione del nostro patrimonio”. “Le tombe individuate costituiscono un’importante testimonianza dell’occupazione di questa parte di suburbio da parte di un facoltoso gruppo familiare, mentre le due vasche monumentali aprono scenari di ricerca stimolanti”, afferma Fabrizio Santi. “Potrebbe trattarsi di strutture connesse ad attività rituali o, meno probabilmente, produttive oppure legate alla raccolta delle acque: uno studio scientifico approfondito permetterà di contestualizzare questi ritrovamenti e comprenderne il ruolo all’interno del paesaggio antico, per restituire alla collettività il significato autentico di queste testimonianze del passato”. Strada. Foto: Soprintendenza Speciale di Roma Strada. Foto: Soprintendenza Speciale di Roma Sacello Le scoperte La strada rappresenta uno degli elementi strutturanti del sito. L’asse viario si articola in due tratti distinti: uno più prossimo all’attuale via di Pietralata, realizzato in terra battuta, e un altro in direzione di via Feronia, scavato direttamente nel banco di tufo. Sebbene la percorrenza dell’area dovesse essere già più antica, le prime evidenze di una regolarizzazione dell’asse stradale, orientato da nord-ovest a sud-est, risalgono all’età medio-repubblicana, intorno al III secolo avanti Cristo. In questa fase venne costruito un imponente muro di contenimento in blocchi di tufo, successivamente sostituito, nel secolo seguente, da una struttura in opera incerta. Nel I secolo dopo Cristo la strada era ancora in uso e fu oggetto di ulteriori interventi. Venne dotata di un nuovo battuto e delimitata da murature in opera reticolata, segno di una sistemazione più monumentale del percorso. La porzione di tracciato in prossimità di via Feronia mostra un periodo di utilizzo compreso tra il III secolo avanti Cristo e il I secolo dopo Cristo e conserva, nella sua fase più antica, evidenti solchi carrai incisi nella tagliata di tufo. A partire dal II-III secolo dopo Cristo, alcune sepolture modeste a fossa, disposte lungo l’asse stradale, sembrano documentare il progressivo abbandono della strada e la trasformazione del suo ruolo all’interno del paesaggio. Dalla strada si accedeva a un piccolo edificio di culto, un sacello a pianta quadrangolare, di dimensioni contenute ma di grande interesse simbolico e archeologico. La struttura misura circa 4,5 per 5,5 metri ed è costruita con murature in opera incerta di tufo, con tracce di intonaco ancora visibili sulle pareti interne. Al centro dell’ambiente, in asse con l’ingresso, è stata rinvenuta una base quadrata in tufo intonacato di bianco, interpretabile come un altare o parte di esso. Sulla parete di fondo, sempre al centro, un avancorpo in muratura doveva fungere da base per una statua di culto. Lo scavo ha messo in luce un dato particolarmente significativo: il sacello fu realizzato al di sopra di un deposito votivo ormai dismesso. All’interno di questo deposito sono stati rinvenuti numerosi ex voto, tra cui teste, piedi, statuine femminili e due bovini in terracotta. Si tratta di materiali che indirizzano l’interpretazione del luogo verso un culto legato a Ercole, divinità ampiamente venerata lungo la vicina via Tiburtina, da Roma fino a Tibur, dove erano presenti diversi templi a lui dedicati. Alcune monete in bronzo rinvenute nel contesto consentono di datare la costruzione del sacello tra la fine del III e il II secolo avanti Cristo, collocandolo pienamente nell’età repubblicana. Stipe votiva rinvenuta nel sacello. Foto: Soprintendenza Speciale di Roma Ex voti rinvenuti nel sacello. Foto: Soprintendenza Speciale di Roma Statuetta di bue rinvenuta nel sacello. Foto: Soprintendenza Speciale di Roma Stipe votiva rinvenuta nel sacello. Foto: Soprintendenza Speciale di Roma Statuetta di Ercole. Foto: Soprintendenza Speciale di Roma Statuetta di Ercole. Foto: Soprintendenza Speciale di Roma Sul pendio tufaceo che degrada da via di Pietralata è stato individuato anche un complesso funerario di notevole importanza. Due corridoi distinti e paralleli, i cosiddetti dromoi, conducono a due tombe a camera databili tra il IV e l’inizio del III secolo avanti Cristo. La prima, indicata come Tomba A, presenta un ingresso monumentale alla camera interna scavata nella roccia. Il portale, realizzato in pietra con stipiti e architrave, era chiuso internamente da una grande lastra monolitica. All’interno della sepoltura sono stati rinvenuti un grande sarcofago e tre urne, tutti in peperino. Il corredo comprende due vasi integri, una coppa a vernice nera, una brocchetta in ceramica depurata, uno specchio e una coppetta, anch’essa a vernice nera. La Tomba B, probabilmente realizzata in un momento leggermente successivo ma sempre in età repubblicana, nel III secolo avanti Cristo, era chiusa da grandi blocchi di tufo. La camera presenta sui lati delle banchine destinate alla deposizione dei defunti. Tra i resti umani è stato individuato uno scheletro maschile adulto, del quale è stato finora recuperato soltanto parte del cranio. Su questo elemento è stato riconosciuto il segno di una trapanazione chirurgica, una testimonianza di grande interesse per la storia della medicina antica. Le due tombe facevano parte di un unico complesso funerario che doveva presentare una facciata monumentale in blocchi di tufo, oggi in gran parte scomparsa. Alcuni elementi risultano infatti asportati e reimpiegati già in età romana. La monumentalità dell’insieme suggerisce l’appartenenza a una gens facoltosa e influente, attiva in questo settore del territorio. Tomba di età repubblicana. Foto: Soprintendenza Speciale di Roma Tomba di età repubblicana. Foto: Soprintendenza Speciale di Roma Tomba A. Foto: Soprintendenza Speciale di Roma Tomba A, urna. Foto: Soprintendenza Speciale di Roma Tomba A, specchio. Foto: Soprintendenza Speciale di Roma Tomba A, vasi. Foto: Soprintendenza Speciale di Roma Tomba B. Foto: Soprintendenza Speciale di Roma Tomba B. Foto: Soprintendenza Speciale di Roma Tra le strutture più imponenti emerse dallo scavo spicca la cosiddetta vasca est. Si tratta di una struttura monumentale di circa 28 metri di lunghezza per 10 di larghezza, con una profondità di 2,10 metri. La vasca fu realizzata nel II secolo avanti Cristo, come indicano le tecniche murarie in opera incerta. A partire dal I secolo dopo Cristo la struttura sembra perdere progressivamente la sua funzione, entrando in una fase di abbandono che culmina con la chiusura definitiva alla fine del II secolo dopo Cristo. Le murature in opera cementizia erano originariamente rivestite da un compatto intonaco bianco, oggi quasi del tutto distaccato, del quale rimangono solo alcune tracce. L’intera vasca era coronata da una cornice in grandi blocchi di tufo. Al centro dei due lati lunghi sono presenti nicchie con volta a botte, mentre su uno dei lati corti è stato individuato un dolio inglobato nella gettata di cementizio. Sull’altro lato corto si conserva una piccola rampa rivestita in blocchi di tufo lavorati, che tuttavia non raggiunge il fondo della vasca. Al di là della presenza dell’acqua e dei sistemi di raccolta, la funzione della struttura resta incerta. I materiali rinvenuti, tra cui terrecotte architettoniche e frammenti ceramici con graffiti, fanno ipotizzare un possibile utilizzo cultuale, anche se non si può escludere un impiego legato ad attività produttive. La vasca era alimentata da un sistema di canalette che convogliavano l’acqua sia dal corso d’acqua naturale sia dal pendio ancora visibile a lato di via di Pietralata. Una seconda vasca monumentale, definita vasca sud, è stata individuata poco distante. Questa struttura è scavata nel banco tufaceo e misura circa 21 per 9,2 metri, raggiungendo una profondità di circa 4 metri. Le pareti dell’invaso sono rivestite da murature in blocchetti squadrati disposti in modo irregolare, databili al II secolo avanti Cristo. Un secolo più tardi furono aggiunti ulteriori setti murari in opera reticolata e in opera quadrata di tufo, che delimitano la sommità della vasca. L’accesso avveniva attraverso una rampa in grandi basoli di tufo, poggiata direttamente sul terreno, seguita da una seconda rampa più stretta, realizzata in cementizio e pavimentata con lastre rettangolari, che consentiva di raggiungere il fondo. Anche per la vasca sud la funzione non è ancora chiaramente definita, soprattutto perché non sono stati finora individuati canali di adduzione o di deflusso delle acque. Tuttavia, la struttura presenta alcune analogie significative con la vasca scoperta recentemente a Gabii dall’Università del Missouri in collaborazione con i Musei e Parchi Archeologici di Praeneste e Gabii. In particolare, il tipo di pavimentazione basolata della rampa di accesso richiama il confronto con il contesto gabino, datato al III secolo avanti Cristo, per il quale è stata avanzata un’ipotesi di funzione sacra. Il materiale ceramico rinvenuto negli strati di riempimento della vasca di Pietralata suggerisce un abbandono nel corso del II secolo dopo Cristo. Vasca est. Foto: Soprintendenza Speciale di Roma Vasca est. Foto: Soprintendenza Speciale di Roma Vasca sud. Foto: Soprintendenza Speciale di Roma Vasca sud. Foto: Soprintendenza Speciale di Roma Vasca est. Foto: Soprintendenza Speciale di Roma Vasca sud. Foto: Soprintendenza Speciale di Roma Vasca sud. Foto: Soprintendenza Speciale di Roma https://www.finestresullarte.info/archeologia/importanti-scoperte-archeologiche-roma-sacello-tombe-repubblicane-vasche-monumentali7 punti

-

Va detto che non si tratta di una variante così rara. In un mio archivio fotografico in un campione di 218 Piastre del 1795 il 22% è la SIGILIAR. Per cui dico: - non è una variante rarissima; chi lo afferma è in mala fede o non ha fatto statistiche sulla incidenza della SIGILIAR su un ampio campione - se fosse una crepatura del conio è singolare che non si noti, in tutti i 48 esemplari, una progressione della frattura. Sono tutte uguali. VARIANTE non comune7 punti

-

La nuova arrivata saluta il forum Una delle monete in oro di V. E. III che meno mi entusiasma ma mi sono convinto ad acquistarla per completare la serie Periziata qFDC... peccato per i graffietti al dritto ed ai colpetti ad ore 2 al rovescio che in foto non si vedevano6 punti

-

Cari tutti, con piacere segnalo (e invito) alla presentazione del mio volume dedicato ai ritrovamenti monetari nelle Giudicarie (Trentino), tra antichità e prima età moderna. La presentazione è in programma il prossimo 18 febbraio a Tione, alle 18. Un saluto A6 punti

-

Grazie a un caro amico ho appena aggiunto in collezione questa simpatica medaglietta propagandistica. Come vedete da un lato riporta il busto di Maria Luigia e dall'altro, su sette righe, I // CLAIM THE // RATIFICATION // OF // NAPOLEONS WILL // IN FAVOR OF // MY SON. Il congresso di Verona del 1822 chiude la serie iniziata con il piú famoso congresso di Vienna del 1815. Maria Luigia era già Duchessa di Parma come deciso a Vienna nel 1815 e, de facto, dal 1816. Sebbene inizialmente si fosse presa in esame la possibilità che il figlio di lei e di Napoleone potesse ereditare il ducato, successivamente questa fu esclusa. In tale contesto si può inquadrare questa medaglia in cui si chiede la ratifica del testamento di Napoleone a favore del figlio immagino sottintendendo il suoi diritti dinastici. Va detto comunque che il vero testamento di Napoleone poco riportava in merito se non la raccomandazione al figlio di non dimenticarsi mai di esser nato "principe francese". Metallo bianco (forse bronzo argentato ma non ne sono sicuro), 23,5 mm di diametro, 5,5 g di peso6 punti

-

Ci vogliono equilibrio e pazienza da parte degli utenti storici, che hanno maturato anni di esperienza nel mondo della numismatica. Allo stesso tempo, anche i neofiti alle volte possono evitare di “lanciarsi” troppo in valutazioni di monete che conoscono in maniera superficiale… Probabilmente il problema è che gli utenti esperti che intervengono sono sempre meno e quei pochi che restano non possono umanamente seguire tutte le discussioni del forum, a meno che non trascorrano l’intera giornata su lamoneta. Ritengo sia comunque opportuno ricordare questo richiamo di @Reficul6 punti

-

Questa mattina sono tornato al mercatino, mi sono dedicato alle mondiali. Alla fine 73 monete per 25 euro, quindi circa 35 centesimi a moneta. Ve ne mostro solo alcune, quelle che credo essere un minimo più interessanti 10 stotinchi 1881 (un poco da pulire, ma non è cancro) Normalmente le monete USA non le colleziono, ma mi pareva un peccato lasciar nella ciotola un 5 centesimi buffalo del 1914 E ancor più era un peccato lasciare 1 cent 1865 capo indiano Anche questo 50 centesimi 1955 dei Caraibi orientali necessita di una pulitina, ma mi pare in buona conservazione Non potevano mancare anche dei gettoni del bus, Torino 1920 e Genova 19446 punti

-

Intervengo solo per un commento generale. L'interazione tra i giovani che maturano le prime esperienze numismatiche e i numismatici più maturi è essenziale per creare la prossima generazione di numismatici. Sarebbe meglio un'interazione dal vivo, ma questo forum ha il pregio di azzerare le distanze e permettere ai giovani collezionisti di scambiare informazioni con collezionisti più attempati da tutta Italia. Magari alcune domande possono sembrare banali, ma questa è la vita. Ci siamo passati tutti .6 punti

-

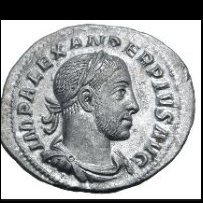

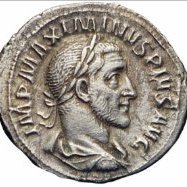

Salve amici, è da un pò che non ci si sente ma in realtà, al di là di qualche problemino familiare attualmente risolto, sono stato impegnato per il completamento della pubblicazione del libro che, in pratica, riguarda tutta la mia collezione di antoniniani. Non so se è il caso di inserire in questa discussione la foto della copertina , sarete Voi a farmelo sapere. Comunque, la mia collezione di monete della Dinastia Severiana si allarga con tre denari di Settimio Severo provenienti dal tresòr di Nizy Le Comte che erano parte di un lotto messo in asta nell'anno 2013 da ALDE NUMISMATIQUE (Hotel Ambassador - Paris). Sperando sempre di fare cosa gradita pubblico parte delle foto. Se da Voi ritenuto interessante, a richiesta, allegherò anche foto del catalogo d'asta nel quale era inserito il lotto in parola a pagina 20. Buona visione e buona serata a tutti. Mario6 punti

-

Trovato https://varesi.bidinside.com/it/lot/23114/spagna-peso-2-r-corrispondente-al-2-/6 punti

-

Ha ringraziato comunque, direi che non è il caso di insistere, lasciando semmai allo staff decidere se e come intervenire. Grazie.6 punti

-

Questa è la mail che ho inviato via pec a IPZS. Forse è il caso di farci sentire per far cambiare le cose e quindi vi invito a fare qualcosa di simile. Oggetto: Segnalazione anomalie sistema di coda – Vendita collezione numismatica 2026 Spett.le IPZS, Con la presente desidero esprimere il mio disappunto in merito alle modalità con cui si è svolto il primo giorno di vendita al pubblico di alcune monete della collezione numismatica 2026. Come avvenuto negli anni precedenti, all’orario stabilito il sistema informatico avrebbe dovuto assegnare un numero di coda a tutti gli utenti già collegati, garantendo pari opportunità di accesso al sito e di acquisto delle emissioni desiderate. Un meccanismo di questo tipo è essenziale per assicurare trasparenza ed equità nella procedura di vendita. Purtroppo, nella giornata di ieri ciò non si è verificato. Per almeno un minuto dopo le ore 11:00 è rimasta visibile esclusivamente la pagina di cortesia, senza che venisse assegnato alcun numero di coda. Quando la numerazione è stata finalmente attribuita, nessun utente – e sottolineo nessuno – ha ricevuto un numero inferiore a 7000 in quanto il medesimo problema è stato riscontrato da diverse decine di persone con cui ero in contatto tramite il forum “LaMoneta.it”, il principale forum italiano dedicato alla numismatica. In passato si era sempre assistito a una distribuzione casuale dei numeri di coda; quanto accaduto ieri rappresenta pertanto un’evidente anomalia statistica del sistema. Tale malfunzionamento ha prodotto un duplice effetto negativo: da un lato ha penalizzato una larga parte dei vostri clienti abituali; dall’altro ha presumibilmente favorito bagarini e speculatori che, con modalità verosimilmente automatizzate, sono riusciti ad acquistare numerosi esemplari delle monete “Pinocchio”, attualmente già presenti sui noti siti di aste online. Il malcontento generato è ampiamente documentato nelle discussioni pubblicate sul forum sopra citato, dove molti utenti hanno dichiarato l’intenzione di interrompere in futuro gli acquisti presso IPZS. Alla luce di quanto esposto, Vi chiedo cortesemente di avviare un’indagine tecnica approfondita sull’accaduto – anche valutando la possibile interferenza di bot in grado di aggirare il sistema di coda – e di adottare le opportune misure correttive. Il protrarsi di simili criticità rischia infatti di compromettere l’immagine dell’Istituto e di allontanare collezionisti che da anni acquistano con fiducia le vostre emissioni. Confidando in un Vostro riscontro, porgo cordiali saluti.5 punti

-

chiedo agli esperti se questa è "banconota" ? misura cm.12x5 grazie a chi vorrà intervenire (il rovescio è liscio senza scritte) "non mi fa caricare la foto del rovescio5 punti

-

Interessante incontro che unisce sia la parte culturale che quella commerciale. Esposizione e convegno sulla Zecca di Sabbioneta e sulla monetazione negli Stati dei Gonzaga. Esposizione numismatica con la partecipazione di commercianti e mostra delle monete del Ducato di Sabbioneta. Parallelamente relazioni scientifiche con studiosi ed esperti. Interventi di: Ivan Bula, Alice Sesana, Antonio Rimoldi, Giovanni Sartori, Lorenzo Bellesia.5 punti

-

Il Centro Culturale Numismatico Milanese ha il piacere di comunicare il programma delle attività per i mesi da gennaio a giugno 2026. Un programma ricco di conferenze, con relatori provenienti dal mondo accademico, commerciale e amatoriale, che toccano tutti i periodi della monetazione italiana. Si ricorda che agli incontri e conferenze posso partecipare tutti e che tutte le conferenze potranno anche essere seguite da remoto per mezzo della piattaforma google meet. Vi aspettiamo numerosi!!5 punti

-

Ringrazio di nuovo @incuso per essere intervenuto oscurando messaggi che nulla hanno a che vedere con la numismatica e che erano lesivi della mia rispettabilità personale. Visto che mi sono state mosse accuse molto pesanti da @Pxacaesar, addirittura di aver abusato della mia carica di coordinatore, ti dico che quei messaggi erano frutto di specifica discussione nelle sezioni riservata del direttivo. Quindi, caro ANTONIO, con orgoglio e fierezza posso dire serenamente che non ho mai abusato della mia carica ma anzi, ho lavorato duramente a molti progetti che rimangono tuttora scritti nella sezione privata dello staff; Le motivazioni del mio abbandono sono personali e per questo non vi devono riguardare! l’ho accennato non per vittimismo, ma per sostenere le perplessità avanzate da @Cinna74 in merito alla situazione attuale, che io, come lui, ma anche come ben descritto da @Giov60 (LUI si che è un vero Maestro in confronto a me) e molti altri, disapprovo, e quindi, per questo motivo, ho abbandonato in tronco nonostante mi fossi speso lavorando duramente a diversi progetti (chi era con me nel direttivo all’epoca - incluso anche il @CdC - lo ha visto). Anzi, caro ANTONIO, ti dirò di più visto che ora, secondo te, non “avendo più lo scudo”, non ho nessuno che mi protegge: quando ho abbandonato la mia carica, la mia posizione è stata attentamente esaminata dal @CdC, proprio per alcune accuse che mi erano state rivolte. Ma l’unica cosa che compare nel mio profilo è solo la “contestazione” che ho avanzato e che mi ha portato all’abbandono per i motivi di cui sopra ben descritti da @Giov60 e @Cinna74. Questo intervento era doveroso, visto le gravi accuse che mi sono state mosse; spero che il @CdC ne tenga conto. Per me la discussione è chiusa. La mia coscienza è più che apposto. Di utenti che ho aiutato in privato ce ne sono diversi e non ho MAI “suonato la tromba” per questo. Ammetto di avere modi bruschi ma, a mia parziale discolpa, posso dire che fin troppo spesso è capitato che diverse mie spiegazioni siano state oggetto di critiche. Mi scuso per i miei modi, ma la misura, come si dice, è ben colma.5 punti

-

Sono impronte di mani di colore rosso cuoio, trovate in una grotta sull’isola di Sulawesi, in Indonesia: secondo i ricercatori, sarebbe una sorta di stencil poi rielaborato. Le impronte di mani sulle pareti di una caverna risalenti a 67.800 anni fa. È la più antica pittura rupestre dell’umanità, ne dà notizia la rivista «Nature», a partire da uno studio della Griffith University (Australia) realizzato sotto la guida di Maxime Aubert.Il ritrovamento è avvenuto nella grotta di Liang Metanduno, sull’isola di Sulawesi, in’Indonesia, tra il Borneo e le isole Molucche.. Si tratta di una sorta di stencil di una mano che, secondo i ricercatori, è stato poi elaborato restringendo lo spessore delle dita in modo da creare l’impressione di dita più appuntire e di una mano che richiama un artiglio. Il disegno, riferisce Adam Brumm, uno dei coautori della ricerca, potrebbe simboleggiare l’idea che «esseri umani e animali fossero strettamente connessi, qualcosa che sembra già riscontrabile nell’arte pittorica primitiva di Sulawesi». Per datare i dipinti i ricercatori si sono basati su croste minerali che si erano formate sopra l’arte. In particolare è stata utilizzata la tecnica di datazione basata sugli isotopi dell’uranio, ossia di varianti di questo elemento con peso atomico diverso, applicata sia ai microscopici depositi minerali che nel tempo si sono formati sia sopra che sotto la pittura. Inoltre analisi applicate ad altri disegni presenti nella grotta hanno mostrato come il luogo sia stato utilizzato per la produzione artistica per un periodo eccezionalmente lungo, con pitture realizzate nel corso di almeno 35.000 anni, fino a circa 20.000 anni fa. Le impronte di color rosso cuoio prese in esame dai ricercatori indonesiani e australiani sarebbero state realizzate soffiando pigmento sulle mani appoggiate alle pareti della caverna, lasciandone così il contorno. Per gli studiosi l’isola di Sulawesi fu probabilmente uno dei «ponti» geografici da cui le antiche popolazioni transitarono per poi andare più sud e a est, durante l’era glaciale quando il livello dei mari era decine di metri più basso, verso il cosiddetto Sahul, un unico continente che era composto da Australia, Tasmania e Nuova Guinea. «È molto probabile —ha detto Adhi Agus Oktaviana dell’Università Griffith — che le persone che hanno realizzato questi dipinti a Sulawesi facessero parte della popolazione più ampia che si sarebbe poi diffusa nella regione e infine avrebbe raggiunto l’Australia». Sulla stessa isola erano già state trovate grotte con pitture rupestri molto antiche, come la grotta di Leang Tedongnge dove erano state individuate nel 2017 pitture considerate risalenti a 45mila anni fa, che mostravano l’immagine stilizzata di un cinghiale. Le prime forme di arte rupestre in Europa sono ritenute quelle delle grotte El Castillo in Spagna e Chauvet in Francia con raffigurazioni di 30 mila o 40 mila anni fa. https://www.corriere.it/cultura/26_gennaio_22/scoperta-pittura-rupestre-piu-antica-dell-umanita-ha-67800-anni-639092a2-f79c-11f0-b472-031063c6c49f.shtml?refresh_ce5 punti

-

Ciclone, onde, sabbia spostata. Passeggiata a mare con brivido in Sardegna. Scoprono due tombe. Forse fenicie. I corredi sparsi dalla risacca. Arrivano i carabinieri. Tombe di una vasta necropoli? A che città si riferivano? Le prime risposte 22 Gennaio 2026 La spiaggia appare dopo la tempesta come un foglio riscritto dal mare. La sabbia è stata spostata, scavata, ribaltata dall’energia insistente delle onde e del vento, e ciò che normalmente resta sepolto torna per un momento alla luce. È accaduto così a Sa Colonia, sul litorale di Domus De Maria, nella Sardegna sud-occidentale: una mareggiata violenta ha eroso l’arenile e ha fatto riaffiorare due tombe fenicie, insieme a frammenti ceramici e altri reperti archeologici. Non un ritrovamento casuale in un luogo qualunque, ma un’emersione quasi inevitabile in un tratto di costa che da millenni è un punto di contatto fra mare, commercio e insediamento umano. Domus De Maria si trova a breve distanza dalla costa di Chia, in un’area che guarda verso il Canale di Sardegna, una delle grandi vie di transito del Mediterraneo antico. Cagliari dista poco più di cinquanta chilometri, raggiungibile seguendo la linea del litorale meridionale; il promontorio su cui sorge l’antico sito di Bithia domina ancora oggi la spiaggia, con i suoi resti archeologici affacciati sul mare. Sa Colonia si stende proprio ai piedi di questo rilievo, in una posizione che non è mai stata neutra: approdo naturale, luogo di passaggio, spazio di margine fra terra e acqua, dunque ideale anche per le necropoli costiere. Le tombe emerse appartengono con ogni probabilità a una necropoli fenicia, collegata all’abitato di Bithia, una delle più importanti fondazioni fenicie della Sardegna meridionale. Il fenomeno che le ha portate alla luce è lo stesso che, ciclicamente, accompagna la storia degli scavi costieri: l’erosione marina. Le onde asportano strati di sabbia che per secoli hanno protetto strutture e sepolture, rivelandole improvvisamente e rendendole al tempo stesso fragili. Per questo l’intervento delle autorità è stato immediato: la segnalazione ha attivato i carabinieri e la Soprintendenza, con la messa in sicurezza dell’area e la prospettiva di uno scavo scientifico controllato. Per comprendere il significato di questo ritrovamento occorre allargare lo sguardo. I Fenici arrivarono in Sardegna tra il IX e l’VIII secolo a.C., spinti dalla necessità di creare una rete di scali commerciali nel Mediterraneo occidentale. Provenivano dalle città-stato della fascia levantina – Tiro, Sidone, Biblo – lungo le coste dell’attuale Libano e della Siria, un territorio povero di risorse agricole ma straordinariamente ricco di competenze nautiche e mercantili. La Sardegna offriva metalli, soprattutto piombo e argento, ma anche una posizione strategica per le rotte verso la Penisola Iberica e il Nord Africa. In un primo momento i Fenici non fondarono città nel senso pieno del termine, ma empori e scali stagionali, spesso in prossimità di promontori e baie protette. Bithia rientra in questa logica: un insediamento costiero, con porto naturale, facilmente collegabile alle rotte che attraversavano il Canale di Sardegna. Nel corso dei secoli, questi scali si trasformarono in veri centri urbani, con abitati stabili, santuari, necropoli e un territorio organizzato. Tra il VI e il V secolo a.C. l’influenza di Cartagine rafforzò ulteriormente la presenza fenicia, inaugurando la fase che gli archeologi definiscono punica. Le tombe emerse a Sa Colonia si collocano con buona probabilità in questo arco cronologico, quando Bithia era una comunità strutturata, inserita in una rete commerciale mediterranea. Le necropoli fenicie e puniche sono spesso collocate fuori dall’abitato, lungo le vie di accesso o in prossimità della costa, e questo spiega la loro presenza sull’arenile attuale. All’epoca della deposizione, la linea di costa era diversa; ciò che oggi è spiaggia poteva essere un lieve pendio sabbioso o una zona marginale, separata dall’abitato ma non lontana. Bithia è uno dei nomi antichi più densi e stratificati della Sardegna meridionale. La città sorse tra IX e VIII secolo a.C. come fondazione fenicia, in un punto strategico della costa sud-occidentale, presso l’attuale Domus De Maria, affacciata sul Canale di Sardegna. La scelta del sito non fu casuale: un promontorio facilmente difendibile, un approdo naturale, la vicinanza a stagni costieri e a vie di penetrazione verso l’interno, in un territorio già frequentato dalle comunità nuragiche. In origine Bithia fu probabilmente un emporio commerciale, uno scalo stagionale inserito nella rete fenicia che collegava Levante, Nord Africa, Sicilia e Iberia. Con il tempo, tra VII e VI secolo a.C., l’insediamento si stabilizzò, dotandosi di un abitato permanente, di aree sacre e di necropoli, soprattutto lungo i margini costieri. In questa fase la città entrò pienamente nella sfera punica, sotto l’influenza di Cartagine, pur mantenendo una forte continuità con le tradizioni fenicie originarie. Bithia prosperò tra V e III secolo a.C., come nodo commerciale e marittimo, fino alla conquista romana della Sardegna nel 238 a.C.. In età romana la città non scomparve: fu riorganizzata, mantenne funzioni portuali e residenziali e restò abitata almeno fino alla tarda antichità, tra IV e V secolo d.C., quando iniziò un progressivo abbandono legato al mutamento delle rotte, alla crisi economica e all’insicurezza delle coste. Dal punto di vista archeologico, le vestigia della città sono reali, diffuse e ben documentate, anche se in parte frammentarie. Subito all’interno dell’area costiera, sul promontorio che domina la spiaggia di Sa Colonia, sono visibili resti di abitazioni, muri in opera irregolare, tracce di impianti urbani e materiali ceramici fenici, punici e romani. Le necropoli si estendevano invece lungo la fascia costiera e oggi sono in parte sommerse o coperte dalla sabbia, motivo per cui le mareggiate continuano a restituire tombe e reperti. L’ipotesi etimologica più condivisa dagli studiosi collega il toponimo Bithia alla radice semitica byt / bēt (𐤁𐤕), che significa “casa”, “dimora”, “luogo abitato”. È una radice estremamente comune nelle lingue semitiche (ebraico bayit, aramaico beth), spesso usata nei toponimi per indicare un insediamento stabile o un luogo riconosciuto come centro abitato. In questo senso, Bithia significherebbe “la casa”, “il luogo dell’insediamento”, o più liberamente “il centro abitato per eccellenza” in un tratto di costa segnato da approdi stagionali. Dal punto di vista archeologico, una tomba fenicia si distingue chiaramente da una sepoltura autoctona sarda. Le tradizioni funerarie locali più antiche, come le domus de janas, risalgono al Neolitico e all’età del Bronzo e sono tombe ipogee scavate nella roccia, spesso collettive, con ambienti articolati e decorazioni simboliche. Le tombe fenicie, invece, sono generalmente fosse semplici, talvolta rivestite, scavate nella sabbia o nella roccia tenera, destinate a una singola deposizione o a un numero limitato di individui. Un altro elemento distintivo è il rito funerario. Nelle fasi più antiche della presenza fenicia è attestata la cremazione, con resti combusti deposti in urne o contenitori ceramici; in epoche successive diventa più frequente l’inumazione. In entrambi i casi, il defunto è accompagnato da un corredo funerario: anfore, coppe, brocche, piccoli oggetti di uso quotidiano o simbolico. La tipologia delle ceramiche, la loro decorazione e l’impasto permettono agli archeologi di riconoscere immediatamente l’appartenenza culturale e di datare la sepoltura con una buona precisione. Nei dintorni di Sa Colonia, il paesaggio archeologico è particolarmente denso. Oltre a Bithia, l’area di Chia conserva resti di età nuragica, punica e romana, a testimonianza di una continuità di frequentazione lunga millenni. Dopo la conquista romana della Sardegna nel 238 a.C., molti centri fenicio-punici continuarono a vivere, trasformandosi progressivamente. Bithia rimase attiva anche in età romana, prima di essere abbandonata tra la tarda antichità e l’alto Medioevo, quando mutarono le rotte commerciali e le condizioni di sicurezza del territorio. La fine dei Fenici, in Sardegna come nel resto del Mediterraneo occidentale, non fu una scomparsa improvvisa, né un esodo collettivo. Fu piuttosto un processo lungo di trasformazione e fusione, in cui identità, lingue e pratiche culturali cambiarono senza mai spezzarsi del tutto. I Fenici non “se ne andarono” dalla Sardegna. Dopo la fase delle prime fondazioni tra IX e VIII secolo a.C., le comunità costiere si radicarono stabilmente, intrecciando rapporti continui con le popolazioni locali nuragiche. Già in età arcaica si assiste a matrimoni misti, scambi di tecniche, contaminazioni religiose, come dimostrano i santuari condivisi, l’adozione di divinità comuni e la circolazione di oggetti che uniscono stili fenici e tradizioni indigene. A partire dal VI secolo a.C., il mondo fenicio occidentale entrò progressivamente nell’orbita di Cartagine. È in questo momento che, più correttamente, si parla di Punici: non di nuovi arrivati, ma dei discendenti delle comunità fenicie locali, ormai profondamente mediterranee e occidentali. In Sardegna questo passaggio non comportò una rottura, bensì una ristrutturazione politica e militare, con un controllo più diretto del territorio costiero e delle vie interne. Quando Roma conquistò la Sardegna nel 238 a.C., i Fenici — o meglio, i Punici — non furono eliminati né espulsi. Continuarono a vivere nelle città costiere, parlando la loro lingua, praticando i loro culti e mantenendo tradizioni secolari. Le iscrizioni puniche continuano fino all’età imperiale, segno di una persistenza culturale straordinaria. Progressivamente, però, la romanizzazione impose il latino come lingua pubblica, il diritto romano, nuovi modelli urbani e amministrativi. https://www.stilearte.it/tombe-fenicie-scoperte-sardegna-ciclone-harry/5 punti

-

Buongiorno e buona Domenica. Finalmente ho aggiunto in collezione il 120 grana del 47, l'ultimo millesimo che ancora non ero riuscito a trovare con combinazione prezzo/conservazione che mi garbassero. Mi mancano ancora però diverse varianti. Non è certo un'alta conservazione, ma piastra che non sfigura affatto nella mia raccolta di Sebeti, che cerca di essere completa per millesimi, tipi e varianti e quindi , per questioni di disponibilità, si accontenta anche di conservazioni inferiori. Era da un bel pò che cercavo questa piastra che è tra le più rare. Tutte le monete per Carlo di Borbone con millesimo 1747 si possono definire molto rare o rarissime. È un pò come per il millesimo 1804 per Ferdinando IV, perdonate questo paragone un pò tirato, ma il 1747 per Carlo e il 1804 per Ferdinando sono millesimi rari. Ecco le foto...usura omogenea, patina gradevole e collezionista soddisfatto!!5 punti

-

Davanti a un folto pubblico abbiamo presentato oggi nella Veneranda Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana l’atteso libro/catalogo sulle monete di Gesù prodotto dal Gruppo Numismatico Quelli del Cordusio. Dopo la presentazione c’è stata la visita, sia alla Mostra con le monete al tempo di Gesù che quella alla Sala 19 con le monete della zecca di Milano che delle zecche italiche con una guida di eccezione come quella di Eleonora Giampiccolo che rappresentava il Medagliere del Vaticano. Un ulteriore service culturale di Quelli del Cordusio per la comunità che rimarrà in modo tangibile con questo lavoro che va oltre alla numismatica e unisce anche la storia, la teologia e la storia del Cristianesimo. Seguiranno delle immagini dell’evento.5 punti

-

5 punti

-

Purtroppo con l‘andata in pensione della responsabile i Bollettini che erano stati preparati - ma non pubblicati - sono stati sospesi e mancando una/un responsabile non sono stati avviati, almeno che io sappia, altri progetti per la catalogazione. purtroppo la nuova responsabile del Medagliere MNR non ha la supervisione del Bollettino che dipende direttamente dal MIC. ci auguriamo che questo fondsmentale progetto non solo per la cultura e divulgazione ma anche per la TUTELA della collezione possa proseguire e che gelosie o sinecure di parte non intervengano ad ostacolarlo. il Ministero dovrebbe fare gli interessi della Comunità che sono evidentissimi con la continuazione del progetto.5 punti

-

In cosa consiste la "deriva della numismatica" ? La deriva consiste nell'emissione di sentenze definitive, espresse per esempio da un titolo come quello che porta questa discussione. Lapidario e assoluto. Nella Numismatica Napoletana spesso (e questo è un caso) non si può essere lapidari e bisogna lasciare lo spazio alle ipotesi. Il bello della Numismatica è il confronto. La morte della numismatica è quando non si lascia spazio al confronto, screditando le tesi che vengono portate con buon senso, analisi ed apertura alle possibilità ed educazione. la "deriva della numismatica" avviene quando viene dato più risalto ad un elemento tipografico (punti, doppi punti, puntinelli, svirgolature e chi più ne ha più ne metta), che per crearli basta solo un colpo di punzone (a volte anche poco deciso) sul conio, rispetto ad elementi che per essere stati creati necessitano di un impegno particolare di un incisore, come il naso per esempio. La "deriva della numismatica" è rappresentata dall'inibire e screditare ragionamenti ampi sulle questioni inerenti la moneta. Faccio un esempio: il naso lungo dà vita ad una ipotesi degna di discussione. Il punzone dell'effigie del Re con il naso lungo (associato alla famigerata G), proprio perché si trova solo nel primo anno di emissione di questo tipo di Piastre (1795), probabilmente è stato modificato in seguito per addolcire il profilo del Re. Questioni estetiche che, chissà, saranno state sollevate anche dal Sovrano in persona. Non è da escluderlo. Quindi questo tipo di ragionamento, che condivido con altri numismatici con cui mi sono rapportato in provato, per qualcuno è meno importante di altri elementi. Questa è proprio la deriva!5 punti

-

Hai assolutamente ragione. Nel nostro Paese molti la pensano come te: la cultura non dà da mangiare quindi non si investe su si essa e la si marginalizza. Questo lo fa la maggior parte della società, politica compresa.5 punti

-

cari amici volevo condividere le ultime arrivate, sempre di Carlo II, provenienti dall'asta ACM di qualche giorno fa. si tratta di un 8 grana 1788 e di un grano coniato al martello del 1779.5 punti

-

ciao a tutti @euro collezionista @gabriele8883 @[email protected] @andreacap @Mayer @Savste86 @Karma @squyrry @gasp.are @Yak @Ciccio 86 @Romolo75 @matcor @stegiato @aldo marchesi @katomic @Sgheo @Yosemite Sam @cr1c3t0 @Presidente @andrea0685 @Gabriele @AngryBird a causa di problemi di distribuzione la moneta Croata al momento non è disponibile, di conseguenza la sposto nella prima razzia 2026. questa sera inizio ad inviare i totali grazie Pino5 punti

-

Sono normalissime 20 centesimi francese e italiana, come già detto. Quello che mi stupisce, e mi scusi @Lory81, è che dopo 23 anni dall' introduzione dell'euro ci si sia accorti solo ora che le monete coniate dai vari stati membri della UE, abbiano facce diverse. Capisco che non siamo tutti numismatici o appassionati, ma non averci mai fatto caso è un pò preoccupante. Non voglio e non è assolutamente mia intenzione offendere nessuno o fare polemiche, ma poi non stupiamoci se i falsari continuano a fare le monete false.5 punti

-

L’articolo completo è qui. https://www.academia.edu/46592298/BOEHRINGER_C_Die_Barbarisierten_Münzen_von_Akragas_Gela_Leontinoi_und_Syrakus_im_5_Jahrhundert_v_Chr Le argomentazioni iniziali sono in tedesco, ma le discussioni che seguono sono in italiano, con vari luminari della numismatica. “E — per non rovinare il divertimento — uno degli argomenti principali è che molte delle monete barbarizzate provengono da tre città specifiche vicine tra loro e da un arco di tempo molto limitato, per cui potrebbero essere associate a territori sotto il potere di Ducezio, anche se non si tratta, a quanto pare, di una sua monetazione propria.5 punti

-

dai provo a dare qualche spiegazione, magari è utile per qualcuno.... 1 - la moneta non ha lo stile di una imitativa 2 - nel disegno al rovescio si vede una vittoria, con un prigioniero, lei non ha la ghirlanda, ma si intuisce che qualcosa passa dietro la testa sulla spalla 3 - c'è uno staurogramma PT regolare e non retrogrado e sotto una lettera 4 - la lettera lì sotto può essere P - S - T - Q - E ... la Q è spesso aperta in alto o comunque chiusa male... 5 - quindi è ROMA e potrebbe essere una VICTORIA o più plausibilmente una SALUS, ma con questa posizione Staurogramma-Lettera e non è nello stile di quelle poche che potrebbero portare a Valentiniano III 6 - quindi il cerchio si stringe ulteriormente a Giovanni e Teodosio II..... che però nelle monete di Giovanni appare spesso più giovanile.... ma Giovanni non lo escludo... RIC 1915 o 1916 7 - il peso è conforme ecco un esempio a mio avviso calzante di 1916 Q (notare lo stile del prigioniero saluti Alain4 punti

-

Secondo me molte varianti sono dovute da ragioni tecniche e da poca accortezza nella realizzazione del conio, ma questo non vale sempre dato che sappiamo dell'esistenza dei marchi segreti. A mio avviso le vere varianti possono essere considerate solo quelle apposte deliberatamente dallo zecchiere per precise ragioni. Tutte le altre, invece, sono da reputarsi delle variazioni stilistiche.4 punti

-

Da Alessandria di Egitto, 2 esemplari in AE con particolari rovesci attinenti agli Egizi . Il 1^ un diobolo per Domiziano con al rovescio la Sfinge ed il 2^ una dracma per Annia Faustina con al rovescio coppia di canopi con teste di Iside ed Osiride . Saranno il 9 Marzo in vendita Gorny&Mosch 317, rispettivamente ai nn. 626 e 637 .4 punti

-

4 punti

-

L'argento galoppa e ciò comporta la fusione di centinaia di tonnellate di monete, che siano esse commemorative, caravelle o argenti del regno? Va bene così. Tutto ciò che viene rifuso è evidentemente materiale per il quale nessuno è disposto a pagare un pur minimo surplus di valore numismatico rispetto al fino, ed è sicuramente triste veder vendere un tanto al kg monete che dovrebbero avere valore storico. Se mai (cosa che non darei per scontata) queste monete si ridurranno significativamente, le rimanenti avranno un minimo di valore in più (un minimo! non pensate che diventino "rare", le caravelle continueranno ad essere comunissime, ma magari non verranno più sbattute sulla bilancia alla stregua di forchette e portafotografie), un po' come i pezzi da 2 lire di Vittorio Emanuele III, comunissimi e alla portata di tutti ma che non vengono venduti a peso, a differenza, per esempio, dei poveri scudi di Vittorio Emanuele II. Insomma, non temete che diventino di punto in bianco rare, nel momento in cui una caravella varrà qualche centesimo in più dell'argento che contiene, smetterà di essere rifusa.4 punti

-

Scopre una moneta d’oro rarissima. La deve restituire? No. Guadagnerà 300 mila euro. Come funziona il sistema dei ritrovamenti d’oggetti preziosi o antichi in Gran Bretagna? Come in Italia? Un pomeriggio qualunque in una fattoria del Devon, tra campi arati e prati che respirano il vento dell’Inghilterra rurale, un uomo armeggia con cura tra la terra umida. Non è un archeologo professionista, ma un ambientalista, un appassionato di storia, che da anni coltiva una passione insolita: il metal detecting. Quel giorno, la fortuna sorride a Michael Leigh‑Mallory. Tra la zolla di terreno e le radici, il suo strumento emette un segnale distinto: ciò che scopre è un piccolo disco dorato che racchiude oltre sette secoli di storia. È un penny d’oro di Enrico III, coniato nel 1257, durante un tentativo del re di riportare la moneta aurea al centro della vita economica del suo regno. La monetazione d’oro non ebbe successo: l’esperimento durò meno di un anno e oggi si conoscono solo otto esemplari, di cui due fuori dalle collezioni istituzionali. Michael Leigh‑Mallory mostra la moneta dal valore elevatissimo Michael Leigh‑Mallory non è un numismatico professionista, ma la sua sensibilità e la sua attenzione al contesto storico lo hanno portato a scoprire una moneta di valore eccezionale e importanza scientifica. Ha due figli, ai quali ha dichiarato di voler destinare parte del guadagno derivante dalla vendita della moneta per la loro educazione e formazione, sottolineando che la scoperta rappresenta per lui un contatto diretto con la storia. La moneta apparteneva quasi certamente a John de Hyden, signore di Hemyock Manor, vicino al luogo del ritrovamento. Nel XIII secolo, De Hyden aveva pagato 120 grammi d’oro al re per evitare il servizio di giuria e altre cariche pubbliche, successivamente partecipò alla campagna di Enrico III in Galles del 1257, finanziata con l’emissione di questi penny d’oro, 37.000 dei quali furono distribuiti per sostenere la spedizione, testimonianza di come la monetazione aurea fosse percepita come strumento di potere e obbligo sociale. Le monete furono coniate per circa un anno e la maggior parte fu rapidamente ritirata dalla circolazione o fusa, rendendo questi penny straordinariamente rari e preziosi oggi. La moneta d’oro, recto e verso, di grande valore perchè ne sono rimasti pochissimi esemplari Il sistema che ha regolato il ritrovamento di Leigh‑Mallory è il Treasure Act, legge britannica che disciplina la gestione dei ritrovamenti di oggetti di valore archeologico o numismatico. In base a questa normativa gli oggetti preziosi vengono immediatamente segnalati e valutati da esperti che ne confermano autenticità e importanza storica. Se un museo o un’istituzione pubblica decidono di acquisire il reperto, colui che ha portato alla luce l’oggetto riceve una ricompensa proporzionale al valore di mercato dell’oggetto. Di fatto la cifra è equivalente a quella di mercato. La legge liberale consente quindi di salvaguardare il patrimonio culturale e contemporaneamente di ricompensare chi contribuisce alla sua scoperta, incentivando il rispetto delle regole e la collaborazione tra privati e istituzioni. E’ proprio per questo che il treasure act è un’altra dimostrazione palese del rapporto armonioso e virtuoso tra Cittadino e Stato, e Stato e Cittadino – e mettiamo tutto maiuscolo per sottolineare l’equivalenza valoriale dei termini – che divengono una stessa entità. Il Cittadino non è considerato un ladro potenziale, ma un buon membro dello Stato, sino a prova contraria. E lo Stato non è un’entità staccata, grifagna, sempre pronta ad aggredire il Cittadino che si sente estromesso, ma è l’insieme di Cittadini. Un ordinamento diverso da quelli, meno liberali, che conosciamo direttamente. Il caso di Leigh‑Mallory permette di spiegare più nel dettaglio il sistema britannico dei ritrovamenti: tutti gli oggetti sospetti o preziosi devono essere segnalati, ogni ritrovamento viene esaminato da archeologi, numismatici e funzionari dei musei, se il reperto è riconosciuto come tesoro nazionale può essere acquisito da collezioni pubbliche, il cercatore riceve una ricompensa proporzionale al prezzo di vendita, gli oggetti acquisiti vengono catalogati, studiati e conservati, e questo sistema ha l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio senza penalizzare chi contribuisce a scoprirlo. Nel caso in cui l’oggetto non venga riconosciuto come Tesoro, esso può essere venduto dal cercatore, che divide la cifra a metà con il proprietario del terreno. In Italia, invece, il quadro normativo è profondamente diverso. Non è possibile svolgere ricerca archeologica, nemmeno nei campi arati, che non presentano più stratigrafie. Secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio, tutti i ritrovamenti di interesse storico, archeologico o artistico appartengono allo Stato o alla Regione e devono essere immediatamente denunciati. Il ritrovatore non può trattenere l’oggetto anche se lo ha scoperto casualmente. La legge prevede sanzioni per chi non comunica il ritrovamento. In caso contrario può scattare un’accusa di furto ai danni dello Stato. I premi previsti per chi si imbatte casualmente in un reperto archeologico sono esigui e, in genere, difficili da ottenere, spesso limitati ai casi maggiori e cioè alla possibilità di esporre il reperto in una collezione pubblica. Non esiste un meccanismo equivalente alla ricompensa proporzionale al valore di mercato che in Gran Bretagna permette al metal detectorista di ricevere una cifra significativa. Questo differenzia profondamente i due sistemi: il Regno Unito valorizza la passione dei ritrovatori, la loro collaborazione con esperti e la possibilità di ottenere un beneficio economico, mentre l’Italia tutela in modo rigoroso il patrimonio ma non prevede incentivi economici reali, il che può scoraggiare la collaborazione e rendere più complesso il recupero di reperti archeologici da parte di privati. Forse è per questo che in Italia le notizie di ritrovamenti da parte di privati sono quasi nulle? Quanto non verrà tutelato dai ritrovatori proprio per evitare problemi? Quanto verrà – oggi – risepolto o gettato in discarica – negli ultimi anni i casi sono frequenti – proprio per timore dello Stato? Quanti reperti verranno distrutti – ancora – durante gli scavi? Ma torniamo alla moneta ritrovata. Dal punto di vista storico, i penny d’oro di Enrico III rappresentano una fase unica nella monetazione inglese, quando il re tentò di ristabilire la fiducia nella moneta aurea, coniando esemplari che fossero riconoscibili, durevoli e funzionali a sostenere operazioni militari e fiscali. Il fatto che oggi si conoscano solo otto esemplari sopravvissuti e che la maggior parte sia conservata in musei o collezioni private rende la scoperta di Leigh‑Mallory un evento eccezionale, capace di unire la fortuna, la passione personale e l’importanza storica. Il penny ritrovato è oggi la moneta singola più preziosa mai scoperta in Gran Bretagna, la moneta medievale britannica più costosa in assoluto, e un esempio tangibile di come la storia viva possa emergere dalla terra sotto i nostri piedi, tra i campi e le fattorie che ancora custodiscono segreti del passato. Leigh‑Mallory ha commentato: “È davvero miracoloso come sia sopravvissuto a tre quarti di millennio relativamente indenne. Come ogni appassionato che continua a sognare, quel giorno il mio desiderio si è avverato, e sono stato proprio io il più fortunato.” Questa scoperta mostra come la passione, la conoscenza storica e la fortuna possano convergere in un momento straordinario. Un piccolo disco d’oro diventa il filo conduttore tra il XIII secolo e il presente, tra il destino di un nobile medievale e quello di un moderno ambientalista, tra la legge britannica e quella italiana, mostrando come la regolamentazione possa influenzare il valore umano ed economico di una scoperta. Gli elementi chiave della vicenda si possono riassumere in riga: il ritrovista Michael Leigh‑Mallory è un ambientalista con due figli, scopre un penny d’oro di Enrico III coniato nel 1257, la moneta apparteneva quasi certamente a John de Hyden signore di Hemyock Manor che pagò oro al re per evitare cariche pubbliche, il reperto viene venduto all’asta per £648.000 con ricompensa netta per il ritrovista di circa 300.000 euro, il sistema britannico incentiva la segnalazione e premia il ritrovista mentre il sistema italiano prevede obbligo di denuncia e premio simbolico ma non ricompensa proporzionale, la scoperta è la moneta medievale britannica più preziosa e oggi fa parte del patrimonio storico studiato e conservato.4 punti

-

Ciao @ARES III so perfettamente che in Italia è ben diverso come spiegato bene sul forum e riportato anche nell'articolo. La speranza è che parlandone sempre più ci si possa rendere conto che forse un cambio di rotta sarebbe opportuno per evitare scavi clandestini, azioni di tombaroli, incrementare il mercato illegale. Ovviamente i fattori positivi sarebbero innumerevoli anche per lan ostra storia perché non oso immaginare quanto materiale non venga messo a disposizione del pubblico per paura di incappare in denuncia o comunque problemi giudiziari. Senza parlare di tutto ciò che poi entra comunque nel mercato irregolarmente. Credo che regolamentare sia sempre una scelta più saggia piuttosto che proibire/vietare. Dopotutto ritengo che la storia sia un patrimonio pubblico e non del demanio.. Ovviamente è un opinione personale.4 punti

Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00

Lamoneta.it

La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.

Il network

Hai bisogno di aiuto?

.thumb.jpg.a1a5a94449a3252a5e0fc3b3e618ead2.jpg)