Classifica

Contenuti più popolari

Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 02/27/16 in tutte le aree

-

Presente...e se il caro Luciano vuole mi aggrego per il viaggio.. R.3 punti

-

3 punti

-

Personalmente oltre ai bellissimi esempi fin qui postati trovo molto moderno questo giulio di Leone X (mi perdonerete se faccio uscire la mia parte papalista :blum: ): (fonte: acsearch; ACR 9, 1206) E' una moneta con ben due raffigurazioni per così dire fuori dall'ordinario, al diritto la facciata della basilica di S. Pietro ed al rovescio il pontefice in ginocchio che porge a S. Pietro il modellino del " suo tempio " con la legenda che è quasi un fumetto che esce dalla bocca di papa Leone: Petre ecce templum tuum.3 punti

-

______________ 1991 Jersey 5 Pence - Rame/nickel3 punti

-

Salve a tutti, ho preso questa piastra in un lotto complessivo di 6 piastre, potrei avere un vostro parere sulla conservazione? Grazie.2 punti

-

2 punti

-

2 punti

-

Buona sera a tutti! Aggiungiamo un po di carne sulla brace ;) 1991 Stati Uniti D'America Quarto di dollaro2 punti

-

premetto che non seguo questa tipologia di monetazione, ma andando a "spulciare" molte monete simili, noto che vengono tutte o quasi classificate come zecca di Merano, pertanto la differenza dovrebbe essere minima, oppure non sono ancora aggiornate agli ultimi studi citati da @@ak72 . Tali dettagli che indirizzerebbero alla zecca di Hall sono : le punte biforcute dell'aquila ma soprattutto le penne maestre delle ali che convergono verso l'esterno, allora penso che quella postata in questa discussione dovrebbe essere zecca di Merano. A mio parere ( ma è solo una modesta opinione) , le caratteristiche derlla zecca di Hall, sembrerebbero identificarsi in questo tipo, appunto: punte biforcute della testa dell'aquila e penne maestre che convergono all'esterno.2 punti

-

Non è di secondaria importanza il prezzo d'acquisto, se uno fa buoni affari è più facile che rientri della spesa indipendentemente da ciò che colleziona. Il regno sicuramente è stato un ottimo investimento questo non significa che continuerà ad esserlo.2 punti

-

@@francesco77 .... c'è l'hai in collezione questa medaglia, lo so ..... e ...... non sapevi che accanto allo stemma di Napoli c'è quello dei Savoia....ahi...ahi,ahi. Adesso devi disfartene ....ah.....ahahah.....ah..... !!2 punti

-

ciao @@Alexandrio fortunatamente hai trovato amici che ti hanno fatto incassare da subito un bel bb. solitamente quando indichi anche il prezzo di aggiudicazione, basso nel tuo caso, per molti la moneta non arriva neanche a mb saluti, max2 punti

-

Non sarà un granchè.... ma con 11$ e 1$ di spedizione il buco meritava di essere chiuso http://www.ebay.com/itm/262270067747 Non seguirò il consiglio sulla pulizia... tuttavia :)1 punto

-

Salve a tutti! Oggi vi presento il mio ultimo progetto! Qualche giorno fa ho preso queste monete: http://www.lamoneta.it/topic/146393-patina-si-patina-no-patina-forse/?p=1674677 e poi ho pensato fosse un peccato farle sparire un un armadio, così ci ho pensato su ed ho realizzato... si alza il sipario ... questo: Nella speranza che qualcuno possa apprezzarlo (falsa modestia: se non mi dite che è bello, fantastico, etc, mi deprimo...) posto qui la RICETTA INGREDIENTI: - una lastra di quarzite o pietra a piacere - Monete (quanto basta) - attenzione a scegliere una pietra il cui colore si distacchi da quello delle monete. - Colla, pistola per colla, filo di ferro (0,25/0,35 mm), pinze e pinzette, un pizzico di voglia di sperimentare ed un cucchiaino di improvvisazione, una bottiglia di prosecco. PROCEDIMENTO - Forare la lastra con un trapano per fare dei punti di fissaggio per le monete: - "cuocere" due punte al titanio e poi spaccare la lastra imprecando a bassa voce per non spaventare i vicini ed infine scoprire con google che la quarzite è "un materiale decisamente resistente" (durezza 7 mohs) Passare al piano "B"... - Preparare con la colla a caldo ed il filo di ferro degli ancoraggi, che poi vengono fissati sulla pietra con una colla più forte ed elastica, cercando di dargli una prima regolata con una moneta più resistente e di dimensioni simili a quelle che poi verranno fissate: - fissare il "piedino" con abbondante colla - fissare le monete facendo moooolta attenzione e tagliare i punti di ancoraggio il più corto possibile - posizionare l'espositore sulla mensola, aprire la bottiglia di prosecco e brindare! Grazie a chi ha avuto la pazienza di leggere fino a qui! Ciao Njk1 punto

-

In visione due bronzetti da 16 (2,60g) e 14 mm (1,80g) con al dritto raffigurante Atena elmata e al rovescio il toro verso dx. Il primo bronzetto ha un monogramma interessante sotto il toro. Credo che siano bronzetti collocabili intorno al 150 A.C. ....ma non è proprio il mio campo pertanto è possibile avere qualche informazione in più per una classificazione più precisa? grazie e buona giornata.1 punto

-

Sta iniziando a piacermi Vespasiano, gradirei una vostra valutazione di questo Dupondio è un RIC 715 Felicitas Pvblica, magari anche del possibile valore........ D: IMP CAES VESP AVG P M T P COS V CENS R: FELICITAS PVBLICA S C 26,8 di diametro per 12,4 gr. di peso Grazie........... :D1 punto

-

@@Selene, se vuoi approfondire l'argomento del falso nummario anche sotto l'aspetto giuridico, ti consiglio di leggere le prammatiche, dispacci e altre norme che puoi trovare su Google Libri. Consiglio anche la lettura del codice penale attualmente vigente (è del 1930, quindi di 'stampo' fascista) e i codici penali degli antichi stati italiani.1 punto

-

Salve,Io colleziono grossi matapan e solidi, in entrambe le categorie ho riscontrato un aumento del prezzo di realizzo. Comunque l'unica, grande verità è quella detta qualche post addietro: trova altre ragioni che ti diano soddisfazione e ti spingano a collezionare, oppure se vuoi solo investire orientati su altri campi meno rischiosi (e spesso più remunerativi) Saluti A.1 punto

-

1 punto

-

Vi comunico la decisione presa. La moneta è effettivamente un FDC con patina irregolare (macchie). Mi è stata proposta tramite un intermediario professionista. All'asta Nomisma del 21 ottobre 2015 (circa 4 mesi fa) è stata battuta a 7.500,00 euro + 1.350,00 euro di diritti d'asta = 8.850,00. Mi si dice che, poiché l'asta s'è svolta a San Marino, bisogna aggiungere anche le tasse d'importazione (la Repubblica di San Marino non fa parte dell'Unione Europea pur avendo come moneta l'Euro) che non mi sono state quantificate. Per concludere queste 500 Lire del 1957 mi sono state offerte a 13.500,00 euro. Un ricarico di 4.650,00 euro (escluse le tasse d'importazione) dopo soli 4 mesi. Ho ritenuto la richiesta eccessiva. La moneta è di nuovo sul mercato. Tanto Vi dovevo. Saluti a tutti1 punto

-

Ciao @@Mnelao..a me sembra Ferdinando I, zecca l'aquila...mi sembra di vedere un'aquiletta davanti al muso del cavallo. ..saluti Eliodoro1 punto

-

1 punto

-

Le circolanti saranno come sempre senza segno di zecca, la novità sono nelle coincard con segno francese e quella nella divisionale con il segno maltese, per entrambe dovrebbe essere la prima volta. Di solito quella della divisionale riportava il segno olandese.1 punto

-

In aggiunta ai post 4 - 5 - 6 di questa discussione ricordo che nel 1624 il Maestro della Zecca di Napoli Fabrizio Biblia di Catanzaro inventò e introdusse un metodo per fermare il mal fenomeno della tosatura. Il tarì e il carlino di Filippo IV riportavano in rilievo un doppio bordo e sul tarì, nel bordo più interno v'era il valore C punto 1 e in quello esterno C punto 2, mentre nel bordo più interno del carlino v'era il valore C punto 1 e in quello esterno C punto V, per indicare rispettivamente, nel caso della prima moneta 2 carlini e 1 carlino, nella seconda moneta 1 carlino e 5 grana; così in caso di tosatura il valore della moneta diminuiva e l'argento che il truffatore aveva recuperato era inferiore al valore monetale perso, restando beffato. Ma i tosatori più furbi iniziarono a limare le monete solo su un lato per tentare il raggiro.1 punto

-

Foto molto piccole, ma per quello che posso vedere mi sembrerebbe lavata (ma non eccessivamente e non in modo invasivo). E' una mancanza di metallo al D/ sopra l'effige? Bordo davvero bello, anche se decentrato, il D/ di più rispetto al R/. Confidando che il metallo in mano sia più brillante, propenderei per un ottimistico qSpl, con la riserva di un quarto di punto in più se ancora meglio in mano.1 punto

-

1 punto

-

A mio parere moneta da non toccare assolutamente, la patina ha già iniziato a formarsi delicatamente, il tempo farà il suo dovere1 punto

-

1 punto

-

Grazie per gli interventi, un bel dupondio in effetti, un BB nel complesso anche per me, il rovescio non è sicuramente pari al diritto ma il faccione di Vespasiano è davvero ben conservato, un piacere averlo messo in raccolta....... :angel:1 punto

-

E per concludere, una news che mi ha fatto molto piacere stamattina (ed incrementa il mio numero di monete dell'anno 2016 :blum: ) Taglio: 2 euro CC Nazione: Austria Anno: 2016 Tiratura: 16.000.000 Condizioni: SPL Citta: Genova Note: NEWS e mancante!1 punto

-

Questo non credo ci sia già: Sebastiano Erizzo Dal sito della Treccani: ERIZZO, Sebastiano. - Nato il 19 giugno 1525, in un'illustre famiglia patrizia veneziana, da Antonio di Sebastiano e da Caterina di Sebastiano Contarini, ebbe un'accurata istruzione umanistica che gli valse, oltre alla piena padronanza del latino conseguita frequentando i "più lodati" maestri, un'ottima conoscenza della lingua e della letteratura greche. Stando ad un'esplicita testimonianza di Lodovico Dolce, l'E. apprese queste, a Venezia, da Giovanni Bernardo Regazzola detto Feliciano, il cui magistero, caratterizzato dall'adozione del metodo isocrateo, si svolse in laguna, e non già all'ateneo padovano (Feliciano, studioso d'Aristotele e della medicina antica, zio del Bernardino Regazzola, anch'egli detto Feliciano, autore d'un'Oratiode historia, Venetiis 1567, sarà docente universitario, ma a Pavia, dove morrà nel 1546), come erroneamente continuano a dire anche recenti profili dell'Erizzo. Lagunare, dunque, la formazione dell'E. "giovanetto", mentre il successivo perfezionamento a Padova, da collocarsi, all'incirca, nella prima metà degli anni Quaranta (e l'anno centrale è il 1542, non a caso adottato per datare i "ragionamenti" delle Sei giornate), era assorbito dalla determinazione d'attingere la "cognitione della filosofia" tramite lo studio d'Aristotele e Platone nell'originale. Sodale dell'E. nello sforzo d'intendimento della lezione autentica dei due grandi filosofi antichi quel Bassiano Landi, alessandrista ossia interprete d'Aristotele sulla linea d'Alessandro d'Afrodisia, il cui insegnamento patavino di medicina teorica - durante il quale lo studio dell'anatomia era caldeggiato come avvio per passare dalla cognizione del corpo a quella dell'intelletto - iniziò nel 1547 grazie all'appoggio dell'E. (così il Dolce; ma il conferimento della "pubblica lettione" è più probabile fosse dovuto all'influenza del padre dell'E.) per concludersi nel 1563, quando morì assassinato. Fatto sta che, ritornato a Venezia, l'E. prosegue i propri studi, non se li lascia alle spalle come una fase conclusa. È, allora, uno studioso. Questo, infatti, il tratto precipuo dell'E., sin dalla fanciullezza e in misura tale da primeggiare, per tutta la sua esistenza, sugli altri sino ad accantonarli. Scialbissimo, infatti, al contrario di quello paterno, ben più inciso, il profilo pubblico dell'E., che riserbò alla politica un'attenzione scarsa e sin distratta, quasi controvoglia. Intermittenti, perciò, e con vistose soluzioni di continuità gli attestati della sua appena percepibile presenza pubblica: savio agli Ordini il 2 giugno 1551 e quindi - pare - censore, occorre attendere il 1º giugno 1575 per vederlo riemergere in qualità di savio di Terraferma, carica alla quale venne nuovamente eletto il 31 dic. 1581 e il 30 giugno 1583, risultando pure, nel frattempo, tra i votati (ma senza ottenere un numero sufficiente di suffragi) per l'elezione di sei senatori il 23 sett. 1576, il 24 agosto e 15 settembre e 28 sett. 1578 e il 10 sett. 1581. Votato, pure, ma in misura insufficiente, nell'elezione del 30 sett. 1578 della zonta dei Pregadi, in questa fu invece incluso nelle votazioni del 30 sett. 1580 e del 30 sett. 1581. Nell'elenco, altresì, dei venticinque "tansadi" votati il 22 marzo 1579, nel 1582 era del Consiglio dei dieci. Non casuale - si può arguire - l'assenza dell'E. dall'inizio degli anni Cinquanta alla metà degli anni Settanta. Questa assenza coincise col periodo in cui uscirono le sue opere a stampa, in cui s'affermò come uomo di studio e di penna. Evidentemente il suo, peraltro timido, riaffacciarsi sulla scena pubblica, si ricollegava alla consapevolezza d'aver ormai espresse le sue qualità intellettuali e, forse, anche alla sensazione di non avere - in quest'ambito - nulla da aggiungere. Comunque sia, la disponibilità alla politica dell'E. ormai anziano era troppo tardiva per qualificarlo anche in tal senso. Ciò a disdetta del cenno a lui dedicato dal poligrafo Doglioni nella sua guida di Venezia, ove lo dice "gravissimo senatore" che avrebbe speso "virtuosamente" studiando "il tempo" libero "da' maneggi de' più importanti negotii publici". Politicamente evanescente, dunque, l'E., che si presta di più ad essere inteso sul versante privato. Sposatosi, il 31 dic. 1547, con Candiana di Stefano Querini, questa morì, il 9 dic. 1552, di parto dando la luce ad una figlia che, a sua volta, dovette finire i suoi giorni ben presto e della quale, ad ogni modo, non c'è traccia nelle disposizioni testamentarie dell'Erizzo. Il quale si risposò, il 17 apr. 1553, con Paolina di Giovambattista Grimani, vedova di Fantino Diedo di Pietro, con tutta probabilità lo stesso che, nel 1550, era in maschera col duca della Ferrandina Antonio Castrioto, quando questi fu assassinato a Murano. Senza figli, però, il secondo matrimonio dell'E., il quale riversò tutto il suo affetto sul nipote Pietro Lando, figlio della sorella Marina andata sposa, ancora il 18 genn. 1546, a Girolamo Lando di Francesco, che morrà nel 1560 a Corfù dov'era bailo. Non particolarmente ricco l'E., epperò avvantaggiato da un'agiatezza bastevole ad una vita di studioso sgombra da preoccupazioni pratiche. Suoi, infatti, vari immobili - per lo più "casette" affittabili - a Venezia, nelle zone di S. Aponal, della Bragora e di S. Ternita, una casa con squero a Caorle, degli oliveti a Cittanova d'Istria, nonché la prediletta "possession" di "Solesin", presso Este, costituita da un'abitazione, dov'era solito villeggiare a lungo, e da circa cinquantasei "campi". Grande, inoltre, e spaziosa la sua dimora veneziana a S. Moisè, tant'è che - come testimonia l'autore stesso - "trecento e più gentilhuomini" ebbero modo, nel 1565, d'ascoltare in anteprima la recita, "senza musica e scena" (si tratta, quindi, d'una sorta di "prova" generale cui seguirà, di lì a poco, la prima rappresentazione "con gli habiti, col canto e con gli ornamenti convenevoli" nel palazzo veneziano del duca di Ferrara), della Marianna, la truculenta tragedia improntata ad un orroroso senechismo di maniera di Ludovico Dolce, che venne stampata nello stesso anno e sarà ristampata nel 1593. Dalla condizione di decima del 1581 l'abitazione dell'E. risulta costituita da un "soler" affittato, per 100 ducati all'anno al conte vicentino Alfonso Da Porto, da un altro "soler", il cui reddito catastale è valutabile sui 60 ducati annui, occupato dallo stesso E. e da un sottostante "mezado" ceduto in affitto, per 30 ducati annui, a Battista Cappeller. Confortevole l'ambiente in cui visse l'E., che, quando il nobile vicentino non è più suo inquilino, dispone d'entrambi i piani ognuno aperto sul "portego". C'era l'ampio "studio", c'era il raccolto "studiolo". E i quadri, i tessuti, gli arazzi, i cuoi decorati, l'argenteria con lo stemma, il lettone di noce dorato, le sedie foderate con braccioli, i tappeti, i candelieri, gli armadi elencati nell'inventario redatto da un notaio dopo la sua morte sono indicativi della comodità decorosa, più che del lusso, nella quale, per sua scelta, trascorsero i suoi giorni di studioso, collezionista di medaglie e, anche, bibliofilo, ché non sono pochi i 1150 libri e a stampa e manoscritti e "latini e volgari" e "grandi e piccoli" costituenti la sua biblioteca. Donde la sensazione d'uno stile di vita scientemente adottato in un'ambientazione a questo congeniale. Donde l'impressione d'un'esistenza appagata, anche se segnata dalle morti precoci della prima moglie e della figlia, anche se, con tutta probabilità, crucciata dalla mancanza d'un figlio maschio. Il fatto poi che l'E., nelle sue disposizioni testamentarie, lasci alla seconda moglie la piena disponibilità del mobilio, ma la escluda, invece, quasi con durezza, dalla proprietà degli argenti, ori, perle, gioie induce a supporre una certa qual freddezza da parte sua, una certa qual aridità affettiva. Solo intuibile, comunque, la intimità dell'E., mentre, invece, la sua applicazione è resa esplicita dai suoi scritti a stampa. Primo, tra questi, il Trattato ... dell'istrumento et via inventrice de gli antichi (Venetia 1554). che uscì, con dedica al cardinale M. Cervini, il prossimo Marcello II, enfatizzato da una lusinghiera presentazione di Girolamo Ruscelli, l'indaffarato promotore e organizzatore di tanta produzione tipografica lagunare del tempo (C. Di Filippo Bareggi, Ilmestiere di scrivere..., Roma 1988, ad vocem), asserente che il "bellissimo" scritto vede la luce quasi all'insaputa d'un E. troppo schivo e modesto. Una versione smentibile. L'E., in realtà, s'era a tal punto preoccupato della destinazione alla stampa del suo trattato da sconsigliare, nel 1552, con pretestuose motivazioni, Bassiano Landi di pubblicare un testo, da lui composto, "dei metodi e degli ordini", che avrebbe finito coll'interferire col proprio. Ed era sempre l'E. che, indotto il Landi alla rinuncia, gli sottopose, nel 1553, il suo manoscritto avendone, oltre al "parer", anche un suggerimento di titolo - quello Della prestanza dell'instrumento divisivo, ovvero Della eccellenza del metodo divisivo - che, rispetto a quello adottato dall'E., suona senz'altro più corrispondente alla tesi che anima il trattato. In questo, infatti, tra le quattro vie dell'apprendere (e per l'E. conoscenza significa pervenire alla "vera essentia"), quella definitiva, dimostrativa, divisiva, risolutiva, è la "divisiva" la via maestra per "investigar la essentia et la natura delle cose", la fida "guida" capace di "ritrovare la diffinitione, donde poi si spiega essa natura di tutto quello che si propone". Volta agli universali, conoscibili solo intellettualmente (mentre i singolari sono accostabili col senso), la scienza presuppone, allora, la "via divisiva". È col "metodo divisivo" che "si acquista la inventione delle cose", sostiene l'E., il quale aggiunge - ad esplicitazione programmatica del suo platonismo - che detto metodo vale non solo "al ritrovamento delle cose, ma etiamdio a conservare le cose trovate nella memoria, per l'ordine che da quello nasce". Col che la scienza diventa memorizzazione ordinata e "il sapere" coincide col "ritenere le cose apprese nella memoria et non le perdere", poiché, come insegna Platone, "l'oblio" significa "la perdita della scientia". Buon conoscitore di Platone l'E. e della relativa tradizione interpretativa in questa sua trattazione nella quale - come anticipò in una lett. del 17 nov. 1553 al Landi - "la divisione" è l'"istrumento per lo quale ritroviamo e costituiamo le parti dell'arte", di Platone fu pure traduttore e commentatore, dapprima colla stampa del Timeo (Venetia 1557) in versione italiana accompagnata da "molte utili annotationi" ed esaltata dal servizievole Ruscelli nella dedica al vescovo di Brescia cardinale Durante Duranti, quindi colla pubblicazione d'una silloge di Dialoghi (Vinegia 1574), includente - oltre alla ristampa del Timeo - l'Eutifrone overo della santità, l'Apologia di Socrate, il Critone o di quel che s'ha affare, il Fedone o dell'immortalità dell'anima, ove, soprattutto nel diffuso commento al Fedone, la figura del filosofo antico è intesa, per la "profondità" delle sue "divine considerazioni", come vertice dell'umano intendimento. Filosofo, si preoccupava di precisare l'E., certamente "privo della vera religione", Platone, epperò grandissimo nello speculare "col solo lume naturale", epperò dotato d'una possente carica di verità. Non per niente prevede un'"altra vita" e, in questa, "premi a i buoni" et "supplicii a i rei". Una netta riproposta di Platone quella operata dall'E., non priva di coerenza argomentativa, non digiuna di filologia (se interpreta il Timeo diversamente da Ficino è anche perché procede colla scorta d'altri codici), non ignara degli sviluppi neoplatonici e non aliena dal complicarla - e così smussando in anticipo eventuali obiezioni di stampo controriformistico - con riecheggiamenti della patristica greca e di s. Agostino. Ma non c'è solo l'E. studioso di filosofia antica e divulgatore, tutt'altro che sprovveduto, di Platone sul quale il suo impegno s'era concentrato sin dagli anni padovani. È anche quello che - in una Venezia percorsa da smanie collezionistiche, dove s'incontravano e confluivano i cacciatori d'anticaglie, dove s'infittivano i curiosi e i dilettanti d'antichità, dove non mancavano i patrizi fieri d'esibire le loro raccolte - costituì, con competenza via via affinata e con acquisti oculati ora di "una bella e ben conservata medaglia ... di Caracalla di bel metallo" ora d'un "bellissimo medaglione di Traiano", una specializzata e invidiata collezione numismatica che non a caso Pirro Ligorio si recò espressamente a Venezia per vedere. E alla nomea della ragguardevole raccolta - una delle più nutrite nella Venezia del tempo - s'aggiungeva l'autorità dell'E. quale esperto in materia, quale maestro d'un'ancora embrionale scienza numismatica. Tant'è che il suo Discorso sopra le medaglie antiche con particolare dichiarazione di molti riversi, ilquale uscì a Venezia nel 1559, al solito presentato dal Ruscelli, che lo dedicò al re di Polonia Sigismondo Augusto, venne ristampato nel 1568, nel 1571 e, circa, nel 1573, non senza notevoli ampliamenti e revisioni. Intento dell'E. fornire "con la dichiaratione delle" riprodotte "monete consulari" e delle "medaglie" imperiali un'illustrazione contenente la "piena et varia cognitione" della storia romana antica. Corredato da oltre cinquecento incisioni il Discorso ambisce a proporsi come un trattato di storia monetale romana del periodo repubblicano ed imperiale che arriva sino all'età di Probo. Convinto della "nobiltà et utilità delle antiche medaglie", l'E. esplicita "quello che in esse si contenga et quai cose per quelle a noi si dimostrino". Visualizzazione d'insegne religiose e militari, d'architettura, di cerimonie, di gesti, di volti, di gerarchie, di strumenti, di armi, di animali anche strani, di vesti, di sacrifici, esse costituiscono una efficacissima informazione sull'antico, lo testimoniano, lo esprimono. In disaccordo con quanti - e l'E. ha in mente soprattutto Enea Vico, il numismatico parmense alle cui opere collaborò il patrizio veneto Antonio Zantani - ritengono "le medaglie" nient'altro che "monete" coniate e "battute" con finalità di offrire alla compravendita lo strumento più atto all'"uso dello spendere", l'E. è invece fautore della tesi (la quale, pur riecheggiando in qualche autore posteriore, come l'Hardouin, risulterà perdente o, quanto meno, minoritaria; e, nel Seicento, la scienza antiquaria veneta concorderà con Patin pel quale le "medaglie servian di monete a gli antichi") le medaglie, specie le imperiali, lungi dall'essere utilizzate come denaro, lungi dal circolare di mano in mano nelle transazioni commerciali, lungi dal costituire un mezzo di pagamento, siano state "battute" soprattutto a scopo celebrativo e rammemorativo, per omaggio, per "onore", per "memoria", per glorificazione. Singolare l'E. - e perciò confutato dai numismatici successivi - per l'ostinata sottrazione delle medaglie alle vicissitudini d'un loro venale utilizzo, s'allinea, come interprete, ai criteri di lettura tipici della metà del Cinquecento, desumenti le spiegazioni dai suggerimenti delle fonti letterarie e, così, ignoranti la possibilità di comunicazione autonoma delle immagini. Un grave limite, nel caso dell'E., foriero di fantasiosi errori. Per cui - di fronte ad oggetti metallici esplicitamente osceni - anziché intenderli quali contromarche d'accesso ad un bordello, s'abbandona alla congettura si debbano alla volontà di Tiberio desideroso d'immortalare, con siffatta coniatura, quelle propensioni che, appunto, le fonti letterarie gli attribuiscono. Frequentato dai letterati, da loro omaggiato, l'E. è pure - nella misura in cui le raccolte miscellanee ospitano suoi versi e sue lettere - annoverato tra i letterati. Ché figura, grazie al Ruscelli, tra i "poeti illustri" e, addirittura, tra i "più illustri ed eccellenti poeti dell'età nostra", grazie ad Atanagi tra "diversi nobili poeti toscani", e, grazie a Porcacchi, più genericamente, tra gli "huomini illustri". Schierabile per le sue sortite verseggianti colla numerosa truppa degli epigoni di Petrarca istruiti da Bembo, l'E. è pure - grazie alla Espositione ... nelle tre canzoni di... Petrarca chiamate le tre sorelle ... (Venetia 1561), che vede la luce con la presentazione di Lodovico Dolce, il quale, dedicandola al rappresentante francese a Venezia Jean Hurault, finge di pubblicarla avendo vinta la "natural modestia" dell'E. - da annoverarsi tra i commentatori cinquecenteschi dello stesso. Scopo dell'E., riassume il Dolce, fissare "i mirabili effetti" suscitati "nel... cuore" del poeta dai luminosi "occhi" di Laura, cogliendo così i "filosofici e platonici sensi della bellezza e dell'amore" celati "sotto il velo della poesia". Trattasi - così l'E., ignaro delle otto lezioni dedicate alle tre composizioni dal Varchi nel 1545 che, peraltro, saranno pubblicate solo nel 1590 - d'"impresa non abbracciata da altri", nella quale il suo commento, in effetti ricorrente ad una lettura spiritualizzante ed idealizzante fortemente segnata dalla suggestione di Platone, mira a dimostrare "come dalla bellezza sensibile si ascenda a guisa d'una scala alla bellezza intelligibile". Col che l'E. - il quale, come si ricava da una sua lettera al giurista e collezionista Marco Mantova Benavides, della sua esposizione petrarchesca è particolarmente fiero - attinge, discoprendo e disvelando, la verità. Solo se conduce a questa si giustifica, per lui, la poesia. E solo se moralmente istruttivo, solo se apporta "utile o giovamento", si dà per lui possibilità di racconto. Questo il "fine" degli "avenimenti essemplari" o "morali ragionamenti" da lui scritti supponendoli raccontati, nel 1542, a Padova, in sei giorni, da ognuno dei "sei giovani scolari forastieri" componenti la "onesta brigata" ragionante attorno ai trentasei, appunto, "avenimenti" costituenti Le sei giornate (Venetia 1567), ossia l'incorniciata opera narrativa dell'Erizzo. Già nella dedica al marchese di Gazzuolo Federico Gonzaga Lodovico Dolce si preoccupa, ponendo la raccolta sotto l'egida della "morale filosofia", d'assecondare l'ambizione dell'E. di imporsi come autore non già di "novelle", ma di casi sintomatici, significativi ché ammaestranti e ammonenti. Certo che l'E. li narra traducendo ampliando gonfiando parafrasando soprattutto gli smilzi aneddoti di Valerio Massimo, la sua fonte principale, e riecheggiando altre disparate fonti da Petrarca a Boccaccio, da Machiavelli a tradizioni affabulatorie medievali. E - ora ricalcante ora rettificante, modificante, rimaneggiante, rimescolante - immerge la sua casistica in un'aura geograficamente e cronologicamente remota, sicché persino Costantinopoli - sulla quale suo padre, ivi bailo, gli deve ben aver raccontato qualcosa - perde i suoi contorni precisi per diventare, genericamente, la "città chiarissima e mercantile", col "palagio dell'imperatore", dove Erasto, vista nel contiguo "bello e meraviglioso giardino" la figlia di quello, Filene, "di lei" s'innamora "fieramente". Meritevole l'E.- stando alle sistemazioni critiche più tradizionali - dell'etichetta di narratore plumbeo, di noioso epigono d'un Boccaccio devitalizzato d'ogni umore e d'ogni sapore e omologato al più stagnante conformismo controriformistico. Una svalutazione eccessiva che trascura gli spunti di autonomia e, anche, di scarto e rispetto al modello e rispetto alla novellistica cinquecentesca focalizzabili nel raziocinante e un po' pedante novellare moraleggiando e moraleggiare novellando dell'Erizzo. Caratterizzano Le sei giornate una sostenuta "gravità" espositiva nulla concedente al piacevole, senza scivolate nel comico e senza slittamenti nel popolaresco e la correlata scomparsa della beffa. La mascolinità esclusiva, senza spiragli d'allusione a parvenze femminili, della cerchia raccontante ha il suo riscontro nella scarsa attenzione ai profili di donne pur richiesti dallo svolgersi dei casi. Assenti gli sfondi municipali, rimossa la contemporaneità, rarefatti gli stessi riferimenti a tempi meno lontani, domina l'evocazione dell'antico con una stranita convocazione di personaggi ed ambienti distantissimi dal presente mentre, in ogni caso, le vicende si risolvono nella strizzatura precettante finale: "nel che si può vedere"; "insegnando ... a noi con tale essempio"; "utilissimo ... essempio che ci ammonisce"; "con la sua morte dimostrò". Così la casistica esita nella precettistica; così la narrazione, subordinata rigorosamente al "conoscimento delle virtù" e alla "cura de' buoni costumi" (e poiché ciò non vale per il racconto della nascita di Attila, l'E. lo definisce "novella" la quale, proprio per questo, resta appendice estrinseca rispetto ai trentasei casi della sua coerente e uniforme raccolta), ambisce, pagato il pedaggio della contrazione e dell'impoverimento, a proporsi come trattato etico e, di fatto, sconfina, non senza pedanteria, nella trattatistica. Narratore indubbiamente frigido l'E., con pretese discettanti, che si rifà, stilisticamente, ad un Boccaccio filtrato da Bembo, che prende volutamente le distanze dal piacere dell'affabulazione vivace e mossa e connivente del filone naturalistico e popolaresco. Evidenti il condizionamento inibente della Controriforma, il peso d'un'atmosfera irrigidita poco consona al gusto del racconto libero e disinvolto, poco incline all'abbandono narrativo. Epperò l'E. - ed in ciò sta una certa qual sua originalità - è più autore nella Controriforma che della Controriforma. È, infatti, scrittore edificante, ma non particolarmente devoto. Le essenze didattiche distillate dai suoi ammonitori episodi concernono più l'etica civica che la religione. L'imbottigliamento moralistico cui sottopone i suoi raccontini s'attesta sul piano della tenuta dello Stato. Se le leggi "sono pur sempre l'anima e il sostenimento della città", occorre la più atroce ed "orrida severità" - come quella di Cambise che fa scorticare un giudice corrotto e che poi, nell'affidare la stessa carica al figlio, fa "attaccare" al seggio trasmesso a questo "la pelle del padre" - perché la loro "autorità" venga rispettata, perché la loro maestà rimanga integra, perché il loro vigore non sia lasciato "cadere o dissolvere". Se c'è rigore controriformistico nell'E., questo, però, si disloca sul terreno della politica impaginata in un'antichità estranea al cristianesimo e suscettibile, perciò, d'una lettura un minimo influenzata dai Discorsi machiavelliani. Relativamente controriformistica, allora, l'esasperata esemplificazione dell'E., la cui segnaletica indirizza ad una morale pubblica indossante aulici panni antichi piuttosto che quelli moderni aggiornati colla riverenza ed obbedienza alla Chiesa pretese dalla da poco ultimata assise tridentina. L'antico (questa la risultanza appurabile), insomma, finisce col laicizzare i paradigmi dell'E.; e, in detta laicizzazione, s'avverte un sentore, sia pure attenuato, di Machiavelli. Che, d'altronde, l'E. conosca gli scritti, quanto meno i Discorsi, del segretario fiorentino lo si ricava agevolmente dal suo breve Discorso dei governi civili, che esce a Venezia nel 1571 in appendice ai Trattati... di Bartolomeo Cavalcanti, sì da condividere la successiva fortuna editoriale di questo essendo con lui ristampato nella raccolta, costituita anche da Contarini, Giannotti annotato da Crasso e da un anonimo discorso vantante la forma repubblicana, stampata, sempre a Venezia, nel 1578, 1591, 1650, 1678. Memore, per sua stessa ammissione, l'E. discettante sulle forme statuali, dell'"opinione" aristotelica e, più ancora, tributario dei "discorsi di Polibio" (vale a dire dei capitoli 3-18 del VI libro della Storia), epperò pure suggestionato dal vigore espositivo del peraltro innominato Machiavelli. "Sei ragioni" o forme di Stato si danno per questi, di cui "tre ... pessimi, tre altri ... buoni in loro medesimi". Sei, pure per l'E., le "ragioni di governo", di cui "tre ... pessimi, tre altri per loro natura buoni". Platonico palese, dunque, l'E., che, in una lettera non datata a tale G. G. M. (ma l'assenza di data e le sole iniziali del destinatario autorizzano a supporre l'E. si sia inventata un'occasione - quella dell'amico afflitto da pene d'amore e, perciò, bisognoso di consolazione - per un sermoncino), asserisce "altro la vera bellezza non è che una certa gratia" sospingente ad "amare queste bellezze inferiori che in diversi soggetti nel mondo scolpite veggiamo". E queste "altro certamente non sono che pure ombre, procedenti dallo splendore della divinità". Ma, oltre che platonico, è anche un po' scolaro - sia pure camuffato - del segretario fiorentino. Né va escluso, in linea d'ipotesi, sia stata anche la lettura di questo ad incoraggiarlo alla sua tardiva ricomparsa sulla scena politica.Morto, per complicazioni alle vie urinarie, a Venezia, il 5 marzo 1585, l'E. viene sepolto - in ottemperanza a quanto da lui disposto nel testamento del 9 febbr. 1578 - nella chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo "nell'arca" di famiglia dov'era già stata collocata la salma del padre. Frutto di decenni d'indefessa passione collezionistica la raccolta di quasi duemila "medaglie" antiche gli sopravvisse senza essere dispersa sino ad essere acquistata in blocco dal patrizio veneziano Giovanni Domenico Tiepolo di Almorò, sì da costituire il settore più compatto della sua collezione numismatica catalogata, lui morto, in un apposito volume uscito a cura di due suoi parenti, il procuratore di S. Marco Lorenzo e suo fratello senatore Federico Tiepolo, col titolo di Musei Theupoli antiqua numismata... (Venetiis 1736).1 punto

-

L'argomento dei falsi è estremamente complesso e vasto e non ci sono molti libri che li tratta in maniera approfondita. Poi le tecniche variano anche a seconda della tipologia (moneta antica o moderna o tra moneta metallica e cartamoneta). So che il problema è molto sentito a livello accademico, dove si insegna al massimo a identificare la moneta, ma non a capire se è autentica o falsa... E' questione di esperienza e quindi servono molto di più colloqui con esperti periti piuttosto che leggere libri, che offrono solo alcuni esempi (molto utile quello di Fabregas, che però riguarda un settore specifico della monetazione). In base a dove abiti puoi trovare un bravo perito della zona. A Roma ad esempio c'è Moruzzi, che ha anche una buona cultura generale ed è ben disponibile verso studenti universitari, oltre che uno degli editori del bel volume "Il Vero e il Falso" (che però è più una sorta di Catalogo che di testo di approfondimento sul problema dei falsi). Se vai a trovarlo, puoi anche consultare gratuitamente il volume.1 punto

-

Nella chiesa/abbazia veneziana di San Gregorio, che si trova a due passi dalle gallerie dell'accademia, si trovavano nell'800 due epigrafi relative a Marc'antonio Bragadin. Riporto il testo relativo, tratto dalle "Inscrizioni veneziane" del Cicogna, opera reperibile sul web e stracolma di informazioni erudite sui personaggi veneziani. La prossima volta che vado a venezia mi premuro di controllare se ci sono ancora gli epitaffi, anche se mi pare che san gregorio sia chiusa alle visite1 punto

-

qui trovi una serie di monete del 1689 con il prezzo di aggiudicazione d'asta http://www.acsearch.info/search.html?term=kremnitz+dukat+1689&category=1-2&en=1&de=1&fr=1&it=1&es=1&ot=1&images=1¤cy=eur&thesaurus=1&order=1&company=1 punto

-

Peccato per la pesante pulitura, sarebbe stato un ottimo BB, forse qualcosina in più. Con questo trattamento non raggiunge il BB pieno secondo me1 punto

-

monete ad alto titolo d'argento con importanza storica reperibili in discreta conservazione pagando quasi solo il prezzo del fino non ce ne sono.Almeno io non le ho mai trovate,se non in rare occasioni. Buona ricerca...1 punto

-

@@dalme1991 A parte gli scherzi, la risposta è abbastanza semplice: non ci smeni a rivendere se acquisti a un prezzo conveniente, qualunque cosa tu collezioni, dalle sorpresine kinder alle auto d'epoca. Quindi colleziona quello che più ti piace, e compra con cognizione di causa, ma senza farti ossessionare dall'investimento: la numismatica ha senso se è una passione, se no fai meglio a tenere i soldi in banca.1 punto

-

1 punto

-

Dollar 1991 U.S.A. American Silver Eagle Bullion Coin1 punto

-

Mi aggancio a quanto diceva prima pedro, ci sono almeno tre importanti aspetti dell'età moderna, e forse saranno anche di più, ma di questi tre sicuramente dobbiamo parlare il primo è agganciato al post precedente. La protagonista è una umile pastorella indigena che conduceva al pascolo i suoi lama, a 4.000 metri di altezza in una landa desolata e abbandonata. Siamo a Potosi, l'attuale Perù, la pastorella fa una scoperta che cambia il mondo economico, politico, anche monetario, trova delle vene di argento di straordinaria ricchezza. E da quel momento le colonie riversarono sulla Spagna tonnellate industriali di argento, cambia tutto, cambia la monetazione in un momento in cui i commerci , anche internazionali, anche verso l'oriente erano importanti, si possono fare monete di grande modulo d'argento per le grosse transazioni . Nascono gli scudi, i ducatoni, i talleri, le piastre....la monetazione è cambiata, cambiano i commerci e le transazioni.... grazie alla pastorella indigena coi suoi lama.....1 punto

-

È una moneta punica di zecca sarda, IV SERIE Forteleoni, Tipo H Piras, riconiata su grande bronzo punico di esclusiva zecca sarda, I SERIE Forteleoni, Tipo C Piras. Cartagine le ha emesse con le stesse impronte dei Dishekel coniati in nord Africa per non creare confusione per il pagamento delle truppe mercenarie impegnate nella fine della I guerra punica. È una moneta abbastanza rara e difficilissimo trovarla in buone condizioni, vista la sua natura di moneta riconiata su tondelli precedenti; a volte è possibile, infatti, riconoscervi le impronte della moneta precedente.1 punto

-

Probabile.. Terra di rudi mercenari! ..o qualcuno scappato da Sigismondo che non era sicuramente una bellezza!1 punto

-

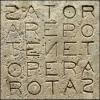

Ciao :) mi sento di consigliarti sicuramente il libro di Fabrega. Non ho ben capito, però, se cerchi un qualcosa che tratti i falsi in generale o se vuoi approfondire quelli "dedicati" a una determinata monetazione o a un determinato periodo. Se per te vale la prima opzione, tieni conto che il libro di Fabrega è dedicato unicamente alla monetazione argentea antica (romana imperiale, a voler essere precisi, anche se penso possa essere estesa a tutto il periodo antico). @@Sator, sicuramente non si tratta del libro di Fabrega. Ora non mi viene il titolo del libro cui ti riferisci. Però esiste senza dubbio, devo solo ricordarmelo :D1 punto

-

Secondo me sono Nerone, Vespasiano (al massimo Galba), Domiziano e Tito. Secondo me c'è anche una logica temporale. Qual è la sequenza delle immagini?1 punto

-

@@Lay11 vorresti dire questa? mhmmm.... preferisco l'ultima, appena ho la possibilità ne prenderò una anch'io.1 punto

-

@@Duke Hazzard Basta andare sul tuo profilo, premere mie impostazioni e poi modifica firma ...e il gioco è fatto. ;)1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

@@harmful, Autentica sicuramente, il titolo della 500 lire Caravelle è 835/1000 e pesa 11 grammi.1 punto

-

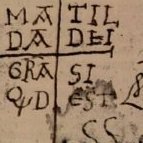

Punto cardine è questo trattino che compare solo su questo esemplare....1 punto

Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00

Lamoneta.it

La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.

Il network

Hai bisogno di aiuto?

.thumb.jpg.a1a5a94449a3252a5e0fc3b3e618ead2.jpg)