Classifica

Contenuti più popolari

Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 04/17/16 in tutte le aree

-

Buona sera a tutti. Rientro dopo circa un anno ,passato con molta ansia........ e che mi è servito per meditare sulle motivazioni (personali) che mi hanno indotto a tale decisione. Avevo chiesto la cancellazione dal forum , cosa che mi era stata concessa . Ma non prevedevo di soffrire cosi tanto ,così con il sostegno di molti amici ,che spesso mi chiedevano di rientrare , oggi ho deciso . Pertanto chiedo scusa a chi avrò offeso e spero di contribuire con coerenza e professionalità , su quel che ci accomuna " La numismatica Classica". Cordialmente Gionnysicily.6 punti

-

Ecco la prima monografia dei nostri quaderni per il 2016: Storia della moneta cinese dai Qin ai Song (378 a.C.-1279 d.C.) - I Quaderni di laMoneta 2016/1 di Simone Ricci (Autore) 88 pp. in b/n, 215.9 mm × 279.4 mm Indice dell’opera Introduzione Cronologia delle dinastie cinesi Il Ban Liang (378-118 a.C.) Il Wu Zhu (118 a.C. – 621 d.C.) Le monete di Wang Mang (7-40 d.C.) Storia e monete dei Tre Regni (220-280 d.C.) La dinastia Jin (266-420 d.C.) Le monete dei Sedici Regni (304-439 d.C.) Le dinastie del nord e del sud (386-589 d.C.) La dinastia Sui (581-618 d.C.) Il cash Kai Yuan Tong Bao (621-907 d.C.) Le altre monete dei Tang Le cinque dinastie e i dieci regni (907-979 d.C.) Le monete della dinastia Song settentrionale (960-1127 d.C.) La circolazione monetaria durante la dinastia Song meridionale (1127-1279 d.C.) Le monete delle dinastie tartare: Liao, Xia occidentali e Jin Bibliografia4 punti

-

@@petronius arbiter Ciao. "Non mi è chiaro perché la "perizia" cui siamo abituati non possa essere definita una "perizia semplice". 1)- Nella perizia cui siamo abituati, il perito risponde a un quesito (questa moneta è autentica?) 2)- Lo fa, di norma, per iscritto (compila il cartellino) 3)- Non si assume formalmente responsabilità particolari ("a mio parere", la moneta è autentica, se non lo fosse, pazienza). Ci sarà pure una differenza con quello che tu, più sotto, chiami un semplce expertise, ma non riesco a coglierla." Se intendiamo per "perizia", ancorché "semplice", ciò che comunemente si intende, e cioè un elaborato contenente non solo una risposta "secca" ad uno o più quesiti ma almeno un minimo di articolato ragionamento che spiega "il perché" della risposta fornita, è evidente che la pura e semplice attestazione che la moneta "è autentica", non corrisponde a quelli che sono "i canoni" normali che caratterizzano una perizia, ancorché "semplice". In questo senso ero andato alla ricerca di un termine, come "expertise", che sta ad indicare nel mondo dell'arte la dichiarazione resa da un esperto in merito all'autenticità dell'opera, che mi sembrava ciò che più si avvicina alle nostre "perizie" numismatiche. Quanto alla non assunzione di responsabilità, il discorso va inteso nel senso che il certificatore, se coincidente con lo stesso venditore, risponderà evidentemente dell'errata valutazione attestante l'autenticità della moneta verso l'acquirente, che avrà diritto a vedersi rimborsato il prezzo pagato (comprese eventuali costi sostenuti per la "perizia") per la moneta acquistata e dichiarata autentica, ma scoperta poi essere falsa. Se invece il certificatore è un terzo (non venditore) a cui il proprietario della moneta si rivolge - pagando - per ottenere "l'expertise", laddove l'attestazione fosse errata il committente potrà farsi rimborsare dal distratto perito quanto pagato. La mancata assunzione di responsabilità riguarda pertanto ulteriori profili che non siano quelli direttamente connessi ai casi di responsabilità "diretta" sopra enunciati. "Il discorso non fa una piega, ma lo vedo di (quasi) impossibile applicazione pratica. E' come per i gradi di rarità di cui abbiamo appena discusso, siamo tutti d'accordo che spesso non rispecchiano il vero, o non sono comunque sufficienti a stabilire la reale rarità, o sono dati con troppa faciloneria, ma poiché da essi, R2, R3, ecc.,nella pratica, dipende in buona parte il valore di una moneta, sarebbe difficilissimo, se non impossibile, convincere commercianti (in primis) e collezionisti a farne a meno. Per le perizie è lo stesso discorso. Io potrei conoscere le monete americane meglio degli esperti di PCGS (non è vero :lol:), ma in caso di divergenze (moneta falsa per me, buona per loro, o moneta MB per me, SPL per loro) il collezionista, a chi darebbe retta? se anche fossi davvero così esperto, non avrei comunque alcuna chance. E anche se le divergenze non ci fossero (buona per entrambi, stesso grado di conservazione), tra una moneta periziata da me, e una da PCGS, il collezionista, quale sceglierebbe?" Beh, non c'è dubbio che ci siano soggetti professionalmente deputati alla certificazione delle monete come ad esempio l'Ente americano che citavi Tu, che potranno godere sul mercato di una certa reputazione. Ma, e qui mi costringi a fare qualche nome, tra un giudizio di autenticità su una moneta napoletana espresso da PCGS e un altro, contrastante, espresso sulla stessa moneta da francesco77, siamo sicuri che daresTi la preferenza al parere di PCGS? E tra il giudizio contrastante, sull'autenticità, espresso dallo stesso Ente americano e da acraf, su una moneta dei socii italici, siamo sicuri che preferiremo il giudizio di PCGS? Mi fermo per brevità a questi due esempi, ma potrei continuare citando altri Utenti di questo forum i cui pareri, nelle monetazioni di competenza, possono ben competere e, perché no, anche sovrastare, il parere di Enti di certificazione, di Case d'aste e di professionisti "tuttologi" che, proprio perché "tuttologi", talvolta commettono anche grosse sviste. Certo, come dici Tu può essere utopia che un singolo privato goda di maggior credito numismatico rispetto ad un Ente certificatore, ad una Casa d'aste, ecc...ma questo è un discorso che va bene, con tutto il rispetto, per il "parco buoi", perché chi invece conosce le capacità e le conoscenze di quei singoli, non avrà esitazioni a rivolgersi a loro, piuttosto che all'Ente, per ottenere un expertise, nei casi dubbi. (Fra l'altro, scusa, ma sono persino alcune ditte numismatiche che già si rivolgono a costoro per conoscerne il parere su certe monete...e questo la dice lunga...). Poi, è evidente che tra il parere di un "pinco pallino", sedicente numismatico, e quello di un Ente certificatore, prevarrà il secondo. L'autorevolezza, in numismatica come dappertutto, va conquistata "sul campo", non a chiacchiere. Saluti. :hi: Michele3 punti

-

Nell'augurare a tutti una buona domenica, voglio mostrarvi questo bel 50 centesimi 1925 liscio. Moneta comunissima e facilmente reperibile in buona conservazione, ma non sempre con un lustro completo cosi. Microscopici segnettini di contatto (riscontrabili in foto), ma per favore non ditemi che è FDC :rofl:2 punti

-

Non la vedo così, anche perchè di unioni Europa-Russia non se ne stava parlando proprio (se non nei piani putiniani di divide et impera per far fuori l'UE e sostituirla con la sfera d'influenza russa su di noi, che è il suo scopo a medio-lungo termine). Sia come sia è proprio arrivata ora di svegliarci.2 punti

-

Ieri ho pubblicato anche questo: http://numistoria.altervista.org/blog/?p=20795 E' un libro che nasce da un "senso di colpa": quello di non aver parlato di monete importanti (Ban Liang e Wu Zhu su tutte) nel mio libro precedente ("Appunti di numismatica cinese"). Quindi ho deciso di affrontare tutta la monetazione dai Regni Combattenti ai Song, con l'eccezione di vanghe e coltelli, già presenti nell'altro libro. Ora mi fermo, promesso :P2 punti

-

Polinesia francese 2001 - 50 Franchi Due canoe outrigger con bilanciere nelle acque antistanti l'isola vulcanica di Moorea.2 punti

-

2 punti

-

5 lire 1911 Cinquantenario Regno D'Italia Vittorio Emanuele III 1900-19432 punti

-

Io dico che legare il pane imburrato al gatto minerebbe lo stato psicofisico del felino con conseguenze sul lungo periodo.... si potrebbe provare, anche per comodità e benessere, ad imburrare direttamente la schiena del gatto! Anche tatuare la fetta di pane sul dorso del gatto ed imburrare successivamente potrebbe essere la soluzione. Buona domenica2 punti

-

2 punti

-

Seguiranno un po'di monete del vicereame ,la prima è questa: Mezzo Ducato: Filippo II di Spagna.(1554-1598) 1575(data rivolta verso il campo della moneta) Argento. Napoli; Germano Ravaschieri maestro di Zecca, Vincenzo Porzio, maestro di prova. D/Busto radiato e corazzato di Filippo II volto a destra; GR a sinistra; VP sotto al busto e data 1575 rivolta verso il campo della moneta R/Stemma coronato Riferimenti: CNI XX 1010 ; Pannuti-Riccio 19a; MIR 174/7. ;D'Andrea-Andreani-Perfetto 29 La particolarità di questa moneta è che presenta,come ho scritto nella descrizione,la data 1575 ,sotto il busto del regnante, rivolta verso il campo della moneta:nel MIR e nel P.R non è presente la moneta con questa particolarità ,forse sarà presente nel CNI La moneta appartiene a collezione privata --Salutoni -odjob2 punti

-

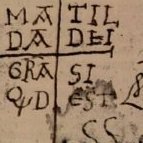

Buonasera a tutti, ultimamente sono molto impegnato e non riesco a costruire discussioni particolarmente articolate...Dedico il poco tempo libero alla stesura dell'articolo e del discorso da presentare al 45° Convegno di Parma in Aprile. Mi limiterò pertanto a fornire qualche spunto per chi fosse interessato ad approfondire un argomento poco discusso sul forum (ma in tutti i forum anche esteri, non solo questo!). Si tratterebbe delle monete rinvenute in alcuni ritrovamenti nei pressi di Kabul, in Afghanistan, coniate durante la dominazione achemenide. In particolare, il ripostiglio di Chaman-i Hazouri fornisce un esempio della circolazione monetaria dell'area afgana del IV secolo a.C.; in quanto vi sono state rinvenute monete di produzione locale, monete achemenidi e monete di Gandhara (area indiana di cui si è discusso qui: http://www.lamoneta.it/topic/142604-le-prime-monete-indiane/). Questo ripostiglio è stato rinvenuto nel 1933 durante dei lavori di costruzione. Alcune fonti riportano che il vaso rinvenuto contenesse più di 1000 monete (oltre a gioielli vari), ma soltanto 127 monete furono acquisite dal Museo Nazionale Afgano. Come se non bastasse, le stesse monete furono poi rubate tra il 2002-2004. Il ripostiglio potrebbe essere stato occultato intorno al 380 a.C., considerando la presenza di un'imitazione di una tetradramma ateniese del IV secolo a.C. e non essendovi presenti monete coniate successivamente questa data; le altre monete, invece, sono state coniate certamente in periodi antecedenti. Ho trovato particolarmente interessanti le monete di produzione locale, di cui non conoscevo l'esistenza. Allego un'immagine a colori:1 punto

-

Ho teorizzato una variante del celebre motore a gatto imburrato, il motore a gatto quantistico imburrato. Il motore tradizionale a gatto imburrato sfrutta la legge fisica del paradosso del gatto imburrato, basato sulla combinazione delle due leggi universali secondo cui un gatto lasciato cadere da una certa altezza in qualunque posizione riesce a ricadere sempre sulle zampe mentre una fetta di pane imburrata (o ricoperta di altre sostanze come marmellata o Nutella) se lasciata cadere impatta il suolo sempre voltata dalla parte del burro. A partire da questi due assunti scientificamente comprovati abbiamo che legando la fetta di pane imburrato al gatto e lasciandolo cadere si genera un moto perpetuo in cui il sistema gatto-pane continua a ruotare all'infinito, perchè essendo impossibile con questo tipo di vincolo che il gatto tocchi terra sulle zampe e contemporaneamente il pane sulla parte imburrata il felino rimarrà sospeso a mezz'aria in un moto vorticoso, opponendosi alla forza di gravità. Nella mia variante si applica il principio di sovrapposizione quantistica, secondo cui un sistema può trovarsi in due stati distinti ma anche in una loro combinazione lineare finchè non interviene una qualunque interferenza esterna, come una semplice misurazione applicata allo stesso, che lo fa collassare costringendolo ad assumere uno solo dei due stati (il cosiddetto "collasso della funzione d'onda"). Sfruttando il paradosso del gatto di Schrödinger, secondo cui in base al principio di sovrapposizione degli stati un gatto chiuso in una scatola di ferro collegata a una trappola che sviluppa una probabilità di ucciderlo è da considerare sia vivo che morto finchè non si apre la scatola per controllare, si ha che inserendo un motore a gatto imburrato in suddetto marchingeno otterremmo automaticamente un raddoppio del rendimento a parità di potenza. Ho voluto condividere pubblicamente la mia geniale intuizione: sono ben accette critiche e suggerimenti sia teorici che pratici.1 punto

-

Oggi mi sono imbattuto in quella che a mio parere sembrerebbe una variante non riportata (forse) in nessun catalogo. 10 centesimi 1867 H VITTORIO EMANUELE II Se guardate nella scritta: VITTORIO la I in una moneta è normale, nell'altra è più tozza e finisce oltre la base della terza lettera del nome1 punto

-

Salve a tutti, qualcuno mi potrebbe aiutare ad identificare queste medaglie in mio possesso? Non riesco a trovare granchè in merito. Hanno un interesse e/o un valore? La medaglia più piccola sotto il busto del papa ha il nome del incisore che però non riesco a decifrare bene, riesco a leggere gli ultimi caratteri che dovrebbero dire "...letti" e dovrebbe esserci un "T." all'inizio. Magari può essere d'aiuto. Grazie. Dario.1 punto

-

tirando le somme...quali benefici palpabili avete avuto nel far parte dell'Unione Europea?1 punto

-

Insomma, opporsi al Super stato europeo significa essere parte o complici delle Forze Oscure della Reazione in agguato, oppure eredi dei fascisti oppure capre ignoranti. E'veramente grave che simili persone possano votare o addirittura costituire partiti ( simile nazisti, va da sé) per promuovere simili idee! Solo il progetto Europeo, nuovo Sol dell'Avvenire, ci ha salvati dalle Forze del Male, guidato dai saggi, dai responsabili, dai buoni. Che simile propaganda venga posta in essere, ci sta, in fondo abbiamo a che fare con un potere dalle radici e dalle ambizioni totalitarie. Una simile visione, del resto, è palesemente funzionale al mantenimento dello status quo, e mira a delegittimare preventivamente qualunque critica , in pieno stile sovietico.1 punto

-

LUI potebbe essere Constantius II oppure CONSTANS -al R/ Fel temp Reparatio - fenice sul globo ----- purtroppo non si legge nemmeno la zecca -----!!! forse assomiglia piu' a ConstaNS . qui una emissione della zecca di Antiochia1 punto

-

D. DV CONSTANTINUS PT AVGG. Costantino I, testa velata a destra. R/. VN - MR Costantino velato, in piedi a destra, solleva la mano destra. Segno di zecca ??? SM, che sta per Sacra Moneta N, che sta per Nicomedia ( forse) D, che indica l'officina che ha battuto la moneta1 punto

-

..............al dritto abbiamo addirittura 12!!!! kreissegmente (segmenti di cerchio) quando per questa tipologia ne sono attestati normalmente 5/7 e in nessun .... forse lo usavano come orologio. :crazy:1 punto

-

1 punto

-

@@caiuspliniussecundus Finito l'Impero Romano buona parte dell'Italia è stata ostrogota, bizantina, longobarda, franca, tedesca, francese, spagnola e austriaca. E' indipendente da solo 150 anni. Ma la cultura e la lingua italiana si sono conservate benissimo fin dal V secolo. Perchè mai ora dovrebbero scomparire...? Arka1 punto

-

Se fosse la mezza petachina e' una tipologia identificata piuttosto recentemente, la rarità sta lentamente diminuendo in quanto si stanno rivalutando diverse vecchie attribuzioni. Il problema grosso e' proprio la difficoltà nello trovare legende ben leggibili in quanto son proprio i due scudetti che aiutano ad assegnare con certezza la moneta1 punto

-

Le lettere greche: MP OY significano Mater Theou = Madre di Dio e compaiono spesso nelle raffigurazioni della Madonna, non solo in questa. Vicino all'aureola del Bambino: ICXC: = Gesù Cristo sopra l’Angelo di destra: ‘O ‘AP M = L’Arcangelo Michele; sopra l’Angelo di sinistra: ‘O ‘AP G. = l’Arcangelo Gabriele Il fatto che il busto del Benedetto XV sia a sx significa semplicemente che si tratta di un'altro tipo medaglia. Ne sono state coniate molte, per questo ed altri pontefici, ed esistono molte varianti di medaglie anche per rappresentazioni di altre Madonne. Ciao M. @@darmar221 punto

-

1 punto

-

Salve Dopo la sventurata conclusione della necropoli di san Costanzo brutalmente interrata e tolta ogni possibilità di visitarla Una nuova notizia sulla presenza picena nel nostro territorio Da anni conoscevo la presenza della stele che il sanguigno proprietario difendeva come ricordo del babbo che l'aveva trovata. Speriamo abbia una sorte migliore In rete si trovano altre info e un video1 punto

-

Bella moneta @@nando12 Noto solo un piccolo problema al rovescio ad ore 13:00 Non so se è un colpetto al ciglio o una mancanza di metallo. Il dritto è molto bello, mentre il rovescio presenta dei rilievi meno alti forse dovuti al conio un pò "stanco" E' stata conservata male tanto che al rovescio la variazione di colore testimonia un principio di ossidazione che solo chiudendo la moneta in capsula potrai arrestare. Nell'insieme a me piace molto e personalmente la valuterei SPL/SPL+ o SPL/FDC1 punto

-

Salute mostro alla Vs.attenzione questo Denaro Tornese di Campobasso dove,al dritto ,dove vi è nel campo la figura del tempio stilizzato,vi è la scritta NICOLA CON/ ed al rovescio,lato della croce, non sono riuscito a decifrare la scritta periferica che non è CAmPIbASSI La moneta è molto usurata e pensavo che le foto mi potessero aiutare per comprendere la scritta al rovescio ,ma non sono un fotografo. Vediamo se qualcuno riesce a risolvere questo rompicapo --Salutoni -odjob1 punto

-

5 lire 1911 Cinquantenario Regno D'Italia Vittorio Emanuele III 1900-19431 punto

-

Per quanto riguarda l'etimologia carzia deriva da rame. (χαλκός) La popolazione di Cipro chiamava carzie i denari che venivano coniati all'epoca dei Lusignano perchè conteneva più rame che argento. Si dice che fosse Giovanni II a far coniare le monete utilizzando il rame delle cucine in caso di bisogno. A titolo di aggiunta personale oltre a quelle da te citate il Papadopoli e poi Traina individuano una carzia anonima con la scritta S.DE.CHIPRE e leone rampante dei Lusignano al R/ e S.DE.IERUSALEM con croce di Gerusalemme al D/ nel decreto del 1515 dove si parla di una battitura di 1000 ducati di carzie con 122 carati per marca "de la stampa simile a quela de le carzie vecie". Queste notizie le trovi in "Le monete anonime di Venezia" del Papadopoli.1 punto

-

Principalmente dallo stile, in questo caso basta confrontare questo esemplare con uno coevo orientale e noterai la differenza (una fra tutte: la legenda del rovescio per esteso anziché abbreviata AVGYS)1 punto

-

No, nel Seicento gli scudi sannitici erano utilizzati ovunque. Il termine "sannitico" non ha valore geografico, indica soltanto quella forma particolare.1 punto

-

Buona sera,concludendo con questo pezzo,mi viene chiesto se il periodo è compatibile con la discesa in Basilicata a Lagopesole di Lotario II nel 1137 ma credo che lo si possa escludere avendolo datato seconda metà XII sec.a questo proposito secondo voi è ipotizzabile che sia un lucchese di produzione pisana Pre accordi del 1181? È oramai abbastanza evidente che le ammonizioni di Federico I nel corso della seconda metà del secolo venivano impunemente ignorate da pisa,troppo importanti erano le sue navi da guerra, per poter incappare nelle Sanzioni previste.Detto questo,visto che non è a tutt'oggi possibile distinguere le due produzioni,la differenza potrebbero farla proprio questi segni e le differenti tecniche di preparazione dei conii da parte degli incisori delle due zecche,che ne pensate?buona notte a tutti.1 punto

-

Regina Vittoria - Regno Unito 1863 1 Penny Ce ne vorrebbe una in fior di conio per meglio visualizzare il minuscolo veliero ai piedi della Britannia1 punto

-

Vorrei anche, ogni tanto è giusta qualche digressione, complimentarmi con @@pedro_88, ottima idea questa delle miscellanee e ottimo format, a volte le idee poi sono tutte in particolare nella divulgazione.... Vedo giovani con personalità e intraprendenza, uno in Piazzetta mi sorprende con una fantistica discussione, altro gran format, ma pure questo è estremamente valido, quindi i miei migliori complimenti ancora e allora forza anche con questa seconda parte !1 punto

-

Ciao @@odjob, tornese estremamente interessante. Pongo all'attenzione, a conferma di quanto da Te detto, questo articolo a firma di Antonio Piccolo: https://www.academia.edu/19253577/I_denari_tornesi_molisani_di_Nicola_di_Monforte_e_Jacopo_Montagano Saluti Eliodoro1 punto

-

______________ 2005 Transnistria 10 Kopeki - Alluminio1 punto

-

Salute in questa ed in tante altre discussioni su monete del Regno di Napoli si menzionano monete che prendono il nome di "cavallo"e,generalmente al rovescio raffigurano un cavallo al trotto volto a destra ed al dritto il profilo coronato di Ferdinando d'Aragona(colui che fece coniare per primo questa moneta)volto a destra;ebbene,a tal proposito,non ricordo se è già stato postato questo scritto dell'utente francesco77(qualora sia stato postato:repetita iuvant!),ma se è già stato fatto ,ritengo che non sia sbagliato riproporlo: Il cavallo corsiero napolitano (coursier napolitain in francese, neapolitan courser in inglese,corcel napolitano in spagnolo) fu considerato a ragione, tra i secoli XV e XVIII, uno dei migliori al mondo per le esigenze della cavalleria militare. Bello, forte e resistente, fu esportato in grande numero dalle province napolitane verso tutti gli altri stati italiani, nonché verso la Spagna, la Francia, l’Olanda, l’Inghilterra, la Danimarca, la Germania, la Prussia, la Polonia, la Russia e l’Austria-Ungheria. Insieme con il cavallo spagnolo, con quello berbero e con quello turco, servì per l’insanguamento delle razze dell’Europa centrale e di quella settentrionale, alle quali conferì soprattutto le proprie ben equilibrate doti psicofisiche derivategli dalla costante selezione naturale cui era soggetto, opportunamente finalizzata dall’uomo attraverso un sistema di allevamento risalente all’antichità. Già i Romani dell’età repubblicana e dell’inizio di quella imperiale avevano dimostrato magistrale perizia ippotecnica coniugando in modo soddisfacente l’esercizio atavico della transumanza con la pratica di avveduti incroci e meticciamenti. In virtù di un’accurata programmazione degli accoppiamenti, essi erano riusciti a produrre animali omogenei, quanto alla costituzione fisica ed al temperamento, in relazione alle necessità operative delle lorodecuriae di cavalleria, composte in netta prevalenza da militi di stirpe siculo-italica tradizionalmente dediti al mercenariato. Si può, pertanto, fare riferimento ad un cavallo romano antico - suscettibile di continua evoluzione morfologica ed attitudinale mediante scambi di sangue con le migliori produzioni ippiche delle regioni geografiche via via assoggettate al dominio di Roma - esemplarmente raffigurato nel monumento bronzeo all’imperatore Marco Aurelio, in Campidoglio. Sua peculiare caratteristica fu il profilo convesso (montonino) del naso, oggi definito anche, in inglese, Roman nose. Tale cavallo, sopravvissuto alla caduta dell’Impero romano di Occidente (476 dopo Cristo), ha trasmesso la più gran parte della propria eredità genetica alla razza romana (erroneamente definita, da alcuni, maremmana laziale), allevata per secoli nella Campagna di Roma, in Sabina e nella Tuscia romana. Per tutto l’alto Medioevo, gli invasori mongolici, germanici, vandali e saraceni, sovrapponendo i loro cavalli a quelli romani non fecero che protrarre nel tempo, inconsapevolmente e disordinatamente, quanto i discendenti dei Latini avevano, consciamente e razionalmente, saputo disporre per la selezione delle loro cavalcature da guerra. Dopo l’anno 1000, una massiccia immissione di sangue orientale fu operata in Europa dalle armate cristiane reduci dalle crociate in Palestina. Di particolare importanza fu, tra il XII ed il XIII secolo, l’introduzione di cavalli leggeri e veloci da utilizzare nella caccia con il falcone, di cui fu famoso cultore Federico II di Svevia. Alla sua passione per l’allevamento equino fu dovuto il rifiorire, nel Sud della nostra penisola, di un’ippicoltura basata su criteri simili a quelli che ne avevano permesso il grandioso sviluppo in epoca romana. Nel tardo Medioevo, ebbero spicco le ottime doti ed il buon mercato dei cavalli del Reame di Napoli, assai apprezzati anche negli stati vicini, sia al tempo degli Angioini, sia al tempo degli Aragonesi. Spettò tuttavia agli Spagnoli il merito di porre di nuovo sapientemente a frutto le straordinarie possibilità offerte dai maestosi cavalli dell’Italia meridionale, passata sotto la loro dominazione agli albori del XVI secolo e governata, fino al 1707, da viceré nominati dai sovrani di Madrid. In quel lungo periodo di tempo, fu rinnovato lo scambio ippico tra le due penisole già avvenuto fra il III ed il II secolo avanti Cristo, allorquando le armate di Cartagine e delle Gallie avevano invaso l’Italia con i loro cavalli numidico-iberici e celtici e, contemporaneamente, alcune legioni di Roma avevano trasferito cavalli italici nella Penisola iberica, dove poi sarebbero state fondate - e popolate da romani per quasi cinque secoli - varie città, tra le quali Italica, nei pressi dell’odierna Siviglia, che avrebbe dato i natali agli imperatori Traiano ed Adriano. Di fatto, tra il Millecinquecento ed il Milleseicento si ebbero, insieme, una parziale ispanizzazione del patrimonio ippico napolitano ed una parziale napolitanizzazione di quello spagnolo. Nacque a Napoli intorno al 1534 - grazie a maestri come Giovan Battista Ferraro e Federico Grisone - la prima accademia equestre d’Europa, mentre nelle scuderie imperiali spagnole andavano aumentando il numero ed il prestigio dei corsieri napolitani. Lo stesso imperatore Carlo V d’Asburgo, … hauendo ottima conoscenza, e prattica di tutte le specie di caualli, e di tutte l’arti Caualleresche, sempre elesse per seruigio di persona i caualli Napolitani, come idonei ad ogni essercitio, e fattione. (Pasquale Caracciolo, La gloria del cauallo, Venezia, 1589). Nella Descrizione di Firenze nell’anno 1598 da parte del principe germanico Ludwig Anhalt-Kothen - compilata in lingua italiana, nel 1859, dallo storico e filosofo di Aachen Alfred von Reumont - si legge il seguente brano sulla statua equestre in bronzo, eseguita tra il 1587 ed il 1594 dal Giambologna (il fiammingo Jean de Boulogne), che campeggia in Piazza della Signoria: Sulla piazza maggiore sta la figura del granduca Cosimo (Cosimo I de’Medici, che aveva sposato nel 1539 Leonor Alvarez de Toledo, figlia del celeberrimo don Pedro, viceré di Napoli, n. d. r.); esso monta un gran cavallo napoletano che posa sopra due piedi, in modo da non saziar mai l’occhio per la bellezza dell’artifizio. Confronto fra i ritratti di un Corsiero Napolitano (a sinistra) e di un Cavallo Spagnolo, che evidenzia bene le differenze morfologiche tra le due razze nel XVII secolo( da W. Cavendish of Newcastle, La mèthode nouvelle et invention extraordinaire de dresser les chevaux, Anversa, 1658 ) Il termine corsiero (o corsiere) designava, tra la fine del Medio Evo e l'inizio dell'Età Moderna, il cavallo da combattimento, la cui andatura più veloce (il corso, cioè il galoppo) lo differenziava dal portante, ossia dall'ambiatore usato prevalentemente per lunghi e comodi trasferimenti in sella: era, insomma, il nome funzionale della razza. L'aggettivo napolitano ne indicava l'origine geografica, non limitata esclusivamente a Napoli e dintorni ma estesa, fino al 1860, all'intero Regno di Napoli, comprendente parti delle odierne province di Rieti, di Frosinone e di Latina, nonché gli attuali Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Corsiero napolitano (e non napoletano), dunque, in quanto cavallo storico allevato, principalmente per la guerra, in tutto il Regno di Napoli e da qui esportato, anche come miglioratore, verso il resto dell'Italia e dell'Europa. La selezione di questo pregevole ausiliario dell'uomo d'armi avveniva nei suoi primi tre anni di vita ed era assolutamente naturale: il puledro veniva scelto in base a criteri estetico-funzionali per l'impiego bellico tra i maschi interi che componevano le mandrie, in passato definite razze, di proprietà delle famiglie nobili; quindi si procedeva al suo addestramento in apposite strutture, denominate cavallerizze. Merco dei corsieri napolitani della Regia Razza di Puglia (Palazzo d'Ascoli) nei secoli XVI e XVII(da C.G. Gattini, Delle razze di cavalli nel Regno di Napoli e specie in Matera e contorno, Matera, 1902) L’arco di tempo in cui la razza assurse al massimo splendore ed alla più vasta notorietà in Europa fu quello compreso tra il XVI secolo ed il XVIII. Non vi fu, allora, monarca o principe che non ambisse ad ospitare nelle proprie scuderie corsieri napolitani morelli, o bai, o grigi, per la guerra, per la caccia, per il tiro delle carrozze. Durante tutto il XVIII secolo e nel primo quarto del successivo, la monarchia asburgica ottenne numerosi cavalli napolitani, tra i quali sono rimasti famosi Cerbero e Scarramuie, ritratti dal pittore inglese George Hamilton intorno al 1725, nonché tre dei capostipiti degli odierni lipizzani: il morello Conversano, il baio Neapolitano ed il bianco Maestoso (quest’ultimo di origine napolitano-spagnola). Oltre alla lipizzana, furono migliorate in età barocca, mediante l’impiego di cavalli padri(stalloni) e di cavalle di corpo (fattrici) napolitani, le razze germaniche di Hannover, Holstein, Oldenburg, Trakehnen e Württemberg, l’olandese del Gelderland, la danese di Frederiksborg e la boema di Kladruby. Alla razza lipizzana – storicamente appartenuta all’Austria-Ungheria, all’Italia ed alla Iugoslavia – spettò l’eredità più consistente di caratteri tipici dei cavalli napolitani, oggi presenti nelle famiglie maschili dei Conversano, Neapolitano e Maestoso, in quella, di origine danese, dei Pluto ed in quella, proveniente da Kladruby, dei Favory. Nella Relazione delle persone, governo e Stati di Carlo V e di Filippo II, letta nel Senato della Repubblica di Venezia, nel 1557, dall’ambasciatore Federico Badoero, i cavalli napolitani furono definiti non vaghi come li giannetti, ma più belli che li frisoni, forti e coraggiosi… Immagine di cavallo napolitano(da G. S. Winter de Adlersflügel, Trattato nuovo e aumentato del far la razza di cavalli, Nuremberg, 1687) Pasquale Caracciolo, nel suo trattato equestre intitolato La gloria del cauallo (1589), così si espresse: Ma se di tutti i caualli rarissimi sono quelli, che di tutte le conditioni necessarie adornati, e à tutti gli essercitij siano idonei; di tal lode i Napolitani soli veramente al più generale si trouan degni; perché al caminare, al passeggiare, al trottare, al galoppare, all’armeggiare, al volteggiare, e al cacciare hanno eccellenza, e sono di buona taglia, di molta bellezza, di gran lena, di molta forza, di mirabile leggierezza, di pronto ingegno, e di alto animo; fermi di testa, e piaceuoli di bocca, con ubbidienza incredibile della briglia; e finalmente così docili, e così destri, che maneggiati da un buon Caualiere, si muouono à misura, e quasi ballano … Nella Novela del coloquio de los perros (1613), il grande Miguel de Cervantes Saavedra richiamò con singolare incisività l’attitudine dei cavalli Napolitani all’apprendimento delle ariedell’alta scuola equestre (Ensenome a hacer corvetas como caballo napolitano…) e la loro versatilità (…viendo mi amo cuan bien sabia imitar el corcel napolitano). Stallone napolitano in una stampa francese del XVIII secolo Nel trattato dal titolo La perfezione e i difetti del cavallo, opera del barone d’Eisenberg, direttore e primo cavallerizzo dell’accademia di Pisa, dedicata alla Sacra Cesarea Real Maestà dell’Augustissimo Potentissimo Invittissimo Imperatore Francesco I Duca di Lorena e di Bar ec. Gran Duca di Toscana ec. ec. ec. (Firenze, 1753), si legge tra l’altro, nella descrizione della Testa Montanina (sic!), che … i gran Signori per avere stalloni colla testa montanina fanno cercarne apposta nel Regno di Napoli, o in altre parti d’Italia, per mettergli nelle loro razze, affinché comunichino tali qualità a i puledri. Testa montonina raffigurata nel trattato equestre del barone d’Eisenberg,intitolato La perfezione e i difetti del cavallo, Firenze, 1753.(Collezione della Galleria Tanca Antiquariato, Roma, Salita de’ Crescenzi 12) Il Regno di Napoli fu visitato, nel 1789, dal nobile svizzero Carlo Ulisse de Salis Marschlins, uomo erudito, osservatore attento, resocontista scrupoloso. Egli dedicò alcune righe del suo Nel Regno di Napoli. Viaggi attraverso varie province nel 1789 alla descrizione dei cavalli napolitani della razza di famiglia dei duchi di Martina, allevati nella grande masseria di San Basilio, presso Mottola. I cavalli del Duca sono pregiatissimi, specialmente per la loro forza, la loro gagliardia e la singolare bontà delle loro unghie; qualità queste da attribuirsi probabilmente alla natura forte e secca dei pascoli, ed al lasciare gli animali continuamente all’aperto in ogni stagione, senza rinchiuderli nelle stalle.I puledri tenuti per uso privato, vengono domati ai tre anni, ed i cavalli che non servono per uso del Duca sono venduti verso i quattro anni, o alla fiera di Gravina o a quella di Salerno, dove il prezzo corrente di una buona pariglia di cavalli di quattro anni, senza nessun difetto, varia dai 150 ai 200 ducati. Sino a poco tempo addietro, nessun cavallo veniva castrato, servendo gli stalloni sia pel tiro, sia per cavalcare, e lasciando le giumente esclusivamente per le razze. Adesso però si usa altrimenti, e la cavalleria sarà fornita d’ora in poi di giumente e di cavalli castrati.Anticamente non c’era barone del Regno che non avesse una o più razze di cavalli; ed i cavalli napolitani sono stati sempre e dappertutto tenuti in gran pregio per la loro resistenza e per le altre loro buone qualità, così come erano apprezzati negli antichi tempi. Il cavallo scolpito in pietra sulla facciata del Palazzo dell’Università di Martina (1761).(Foto Piero Papa) La cavalleria del Re di Napoli Ferdinando IV di Borbone godeva, nella seconda metà del XVIII secolo, di buona fama. Nella sua Storia d’Italia dal 1789 al 1814 (pubblicata nel 1824), il piemontese Carlo Botta, trattando della campagna militare del 1796 nell’Italia del Nord - durante la quale furono impiegati, in aiuto alle truppe austriache del generale Beaulieu contro quelle francesi di Napoleone Bonaparte, i reggimenti di cavalleria napolitani Re, Regina, Principe e Napoli, soprannominati Diavoli bianchi - così scrisse: Fu forte l’incontro, forte ancora la difesa, perché gli Austriaci sfolgoravano gli assalitori con le artiglierie, ed i cavalli Napolitani, opprimendo i soldati corridori, ed assaltando con impeto gli squadroni stabili, rendevano difficile la vittoria ai Francesi. Andavano gl’imperiali in rotta, ed abbandonato Fombio a chi poteva più di loro, si ritiravano a gran fretta a Codogno, con lasciar ai vincitori non poca parte delle bagaglie, trecento cavalli, circa cinquecento tra morti e prigionieri: sarebbe stata più grave la perdita, se la cavalleria Napolitana, condotta massimamente dal colonnello Federici, uffiziale di gran valore, serrandosi grossa ed intiera alla coda, ed urtando di quando in quando gagliardamente il nemico, non avesse ritardato l’impeto suo, e fatto abilità ai disordinati Austriaci di ritirarsi. Quindi aggiunse: La schiera tutta sarebbe stata condotta all’ultimo termine, se per la seconda volta la cavalleria Napolitana non le faceva scudo alla ritirata. E, più avanti: La cavalleria Tedesca, ma principalmente la Napolitana, che anche in questo fatto soccorse egregiamente i Tedeschi, proteggeva il ritirantesi esercito. Nel primo quarto del XIX secolo, Giuseppe Ceva Grimaldi – alto funzionario regio, inviato in Terra d’Otranto da Ferdinando I delle Due Sicilie per ripristinarvi la legalità borbonica dopo il crollo del potere di Gioacchino Murat – così annotò, nel suo Itinerario da Napoli a Lecce, descrivendo la città di Martina: Gli amatori de’ bei cavalli vi troveranno la più bella razza che ve ne abbia nel regno, avanzo di quella tanto celebre di Conversano. Più avanti, a proposito dello stato dell’agricoltura in quella provincia, aggiunse: Non vi sono razze di cavalli meno che una in Mattino (Matino, n. d. r.), in Martina l’altra; la prima di piccioli e vivaci cavalli , la seconda di poche ma belle giumente nate dalla mescolanza delle razze di Conversano e Martina. Merco dei cavalli allevati dagli Acquaviva d'Aragona, conti di ConversanoMarchio a fuoco impresso su alcuni stalloni lipizzani allevati in Ungheria, per indicarne la discendenza, in linea materna, dal capostipite Conversano(da C. G. Gattini, Delle Razze di cavalli nel Regno di Napoli e specie in Matera e contorno, Matera, 1902)(da C. G. Wrangel, Ungarns Pferdezucht in Wort und Bild, Stuttgart, 1893) Dunque, le razze cavalline di Terra di Bari (in special modo, quella dei conti di Conversano) e di Terra d’Otranto (in particolare, quella dei duchi di Martina) furono determinanti, sia per qualità sia per quantità, nella formazione della razza napolitana. D'altronde, la continua richiesta di capi nati in quegli allevamenti stimolava le famiglie della nobiltà regnicola ad una sana emulazione in un’attività d’importanza primaria, e per il suo significato economico, e per quello culturale, giacché il grado di civiltà di una nazione risultava anche dalla bontà delle sue produzioni zootecniche e principalmente di quelle equine. Il profilo montonino - tipico del Corsiero Napolitano - della testa dello stallone Durante,in una stampa inglese dei primi anni del XIX secolo(Foto G. M. Fraddosio) Le fiere annuali di Foggia, Gravina e Salerno servirono a lungo per diffondere nel resto d’Italia e d’Europa i numerosi puledri napolitani ivi trasferiti dalle province più vocate all’allevamento, tenuti allo stato brado o semibrado per aumentarne la resistenza alle malattie, e resi avvezzi ai disagi della transumanza per esaltarne le doti di rusticità e di fondo. Merco dei cavalli allevati dai Padri Certosini di San Lorenzo a Padula (Sa) Marchio a fuoco impresso su alcuni stalloni lipizzani allevati in Ungheria, per indicarne la discendenza, in linea materna, dal capostipite Neapolitano(Da C.G. Gattini, Delle Razze di cavalli nel Regno di Napoli e specie in Matera e contorno, Matera, 1902) (da C. G. Wrangel, Ungarns Pferdezucht in Wort un Bild, Stuttgart, 1893) Durante il loro lungo dominio sull’Italia del Sud (dal 1734 al 1860, escluso il decennio napoleonico), i Borbone di Napoli mantennero loro proprie reali razze di cavalli a Carditello, in Terra di Lavoro, ed a Persano, in Principato Citra (entrambe dal 1750, circa, al 1860), a Ficuzza, in Sicilia, (dal 1799 al 1834) ed a Tressanti, in Capitanata, (dal 1815 al 1838 e dal 1850, circa, al 1860). È noto che i cavalli del Real sito di Persano transumavano a primavera sui vicini monti Alburni, dove potevano godere, sino all’inizio dell’autunno, di un clima più fresco e più salubre e di pascoli d’alta quota abbondanti di essenze preziose per l’armonico sviluppo dei carusi (puledri nati nell’anno). Sella napolitana usata in Puglia nel XVIII secolo(Foto Fabio Silvestre, per gentile concessione del dottor Roberto Benvenuto) Nella grande Regione dei tratturi – comprendente la fascia montuosa appenninica e quella costiera adriatica che dall’Abruzzo scendevano, in direzione Sud-Est, fino a Metaponto ed al Salento, sotto la giurisdizione amministrativa e fiscale della Regia Dogana della mena delle pecore in Puglia – migliaia di cavalli, asini e muli erano trasferiti, insieme con enormi armenti di pecore, capre e vacche, a Maggio sui rilievi abruzzesi, molisani e lucani, nonché sulle alture del Gargano e delle Murge, per rientrare a Settembre nelle masserie o nelle poste di pianura. Con decreto n. 8153 del 29 Marzo 1843, Ferdinando II di Borbone ordinò che fossero installate tre razze militari di cavalli per la rimonta della cavalleria dell’esercito: la prima, in Puglia ed Abruzzo (a Foggia, con monticazione a Rocca di Mezzo), composta da 28 cavalli padri e da 560giumente da corpo; la seconda e la terza, rispettivamente in Calabria (a Belcastro) ed in Sicilia (a Lentini), composte ciascuna da 15 cavalli padri e da 300 giumente da corpo. Marchio a fuoco impresso sulla coscia destra dei cavalli dellaRazza Militare I (Puglia e Abruzzo) del Regno delle Due Sicilie.(Da Collezione delle leggi e dei decreti reali del Regno delle Due Sicilie,anno 1843, semestre I, Napoli, dalla Stamperia Reale, 1843). Quanto alle provenienze dei soggetti da assegnare a tali razze, il Sovrano delle Due Sicilie decretò: 3. Le giumente per le razze militari saranno scelte tra le migliori razze nostrali e razze romane. La loro altezza dovrà essere non minore di palmi sei napolitani. 4. I cavalli che dovran servire da padri verranno scelti tra i migliori italiani ed i veri di Mecklemburg e polacchi, e saranno alti non meno di palmi sei napolitani.(Da Collezione delle leggi e dei decreti reali del Regno delle Due Sicilie,anno 1843, semestre I, Napoli, dalla Stamperia Reale, 1843). Un’interessante descrizione della popolazione cavallina comune (common breed) nel Regno delle Due Sicilie fu fornita dallo statunitense Robert Sears in Scenes and sketches in continental Europe (New York, 1847). The Neapolitan horse - annotò quell’autore - is small, but very compact and strong; his neck is short and bull-shaped, and his head rather large; he is, in short, the prototype of the horse of the ancient basso-rilievoes and other Roman sculptures found in the country. Sella napolitana usata in Abruzzo nel XVIII secolo.Museo della lana (Scanno, L’Aquila, Regione Abruzzo, Italia).Il Museo è un progetto di Michele Rak.(Foto G. M. Fraddosio) Dopo il 1860, l'allevamento del cavallo napolitano subì il durissimo contraccolpo della violenta annessione delle province borboniche da parte della monarchia savoiarda e fu quindi destinato ad un rapido degrado per effetto di scelte di politica economica tanto più insensate in quanto via via più nocive alla reputazione del nostro paese in campo ippotecnico. La realizzazione di un complesso e documentato programma zootecnico per il recupero genealogico e morfologico del Corsiero Napolitano (CN) è stata avviata nel 2004 con l’individuazione, in alcune popolazioni cavalline dell’Italia meridionale continentale, di linee di sangue risalenti a capostipiti di origine autoctona, da incrociare con linee generazionali estere insanguate - soprattutto nei secoli XVII e XVIII - da riproduttori napolitani." Qualora aveste monete napoletane da un Cavallo ,non siate timidi :) ,postatele pure in questa discussione --Salutoni -odjob1 punto

-

Non è questione di propaganda europeista o di parentele scomode... Tutti vedono solo le cose negative, delle positive ci si accorge poco. Mi ha colpito il discorso benzina fatto poco prima. Intanto non capisco perchè le tasse dovrebbero scendere al 25%. Poi non venive preso in considerazione che il petrolio si compra in dollari e qualche volta in euro. Se dovessimo uscire dall'Europa chi e a quanto ci venderebbe dollari per acquistare petrolio..? Secondo esempio sono i costi del mutuo. Quanto costerebbe in lire? Terzo. Sapete quanto costasse alle aziende italiane il cambio ballerino della lira? I grossi problemi li abbiamo in casa (debito pubblico e spesa pubblica in primis) e l'euro non ha fatto altro che evidenziarli. Arka1 punto

-

Buonasera a tutti, volevo raccontarvi un'esperienza curiosa successa a me e alla mia ragazza poco tempo fa. Durante le vacanze di Pasqua abbiamo fatto un viaggio negli States: qualche giorno a New York con escursione alle cascate del Niagara (con viaggio in notturna in pullman, siamo turisti zaino in spalla). Dopo i primi giorni con il naso all'insì ad ammirare i grattacieli, ho cominciato a riabbassare gli occhi a terra e mi sono ritrovato in una situazione prima curiosa, poi via via più strana fino al surreale. Il punto è che continuavo a trovare monete per terra. In Italia mi capita di trovarne una di tanto in tanto, pur camminando moltissimo: diciamo a occhio e croce meno di una volta al mese. A New York invece... a un certo punto mi sono messo a contarle. Un giorno ho trovato ben QUATTORDICI monete per terra, tutte singolarmente (quindi non un mucchietto casuale, ma dodici differenti ritrovamenti), e anche gli altri giorni ne trovavo in quantità simili, diciamo tra le 5 e le 10. Principalmente ritrovavo monete da 1 e da 10 cent, ma mi sono capitati anche diversi 5 cent e qualche quarto di dollaro. Mentre ero alla stazione degli autobus di Buffalo di ritorno dalle cascate del Niagara ho fatto il record, trovando addirittura una moneta da 2 dollari (canadesi). Deve essere una cosa tanto frequente che se ne vedono numerose anche per strada ormai saldamente conficcate nell'asfalto. Complessivamente in 10 giorni di vacanza ho trovato e raccolto circa 60-70 monete. Mi son chiesto: ma in America, van di moda le tasche bucate???1 punto

-

Possono anche piacere esteticamente, non è questo che volevo dire, ma solo che non abbiamo penato quarant'anni per mettere in piedi un'unione monetaria e poi ritrovarci monete circolanti valide solo all'interno degli stati. Nessuna di queste porcherie entrerà mai nella mia collezione... come se non ci fossero già troppe emissioni poi.1 punto

-

A me questa pratica della bustina con i rivetti non è mai piaciuta. Un corredo fotografico in alta definizione con particolari in dettaglio può benissimo sostituire questa pratica un po' "bruta" Avete mai visto un quadro, anche di piccole dimensione dentro la plastica con i rivetti?1 punto

-

Chi può "periziare" una moneta? La possono "periziare" solo i “Periti” (cioè coloro che hanno ottenuto l'iscrizione alla C.C.I.A.A e/o all'Albo dei Periti ed Esperti del Tribunale)? Oppure bisogna essere iscritti ad un'Associazione di professionisti numismatici? Devo dire subito che su questo punto il mio interlocutore ed io abbiamo concordato, ancorchè egli avesse notevoli riserve a prestarsi (pur dietro giusto compenso) a “periziare” (a questo punto potremo anche scrivere: a "espertizzare"...anche se trovo il verbo abbastanza sgradevole...) le monete altrui che, invariabilmente, vedeva poi confluire sul mercato, specialmente quello online. Fattogli notare che l'Associazione di cui Egli era membro aveva pubblicato persino un “listino” sul proprio sito internet con le tariffe per le certificazioni, mi ha risposto che dissentiva da tale pratica per i motivi che già mi aveva esposto. Ma torniamo al nostro tema. Ancora, probabilmente, sarò costretto a dare una brutta notizia a qualcuno. L'expertise (o quello che impropriamente noi siamo soliti chiamare pomposamente “perizia numismatica”), può essere effettuata da chiunque sia competente ed autorevole. Suppongo che questa affermazione, apparentemente “destabilizzante” per noi abituati ai titoli, ai timbri, ai rivetti personalizzati ecc.,, non sorprenda invece gli assidui e più attenti frequentatori del Forum, che hanno appreso nel corso del tempo una lectio magistralis fondamentale, e cioè che molto spesso, i veri esperti di monete, quelli il cui parere richiediamo quando abbiamo dei seri dubbi, quelli di cui leggiamo con estrema attenzione gli interventi, sono spesso anche Utenti “poveri” di titoli, timbri e rivetti, ma, d'altro canto, estremamente “ricchi” di esperienza, di studio, di "praticaccia" e di conoscenze numismatiche specifiche. Non sto a fare i loro nomi perchè li conosciamo tutti e, se siamo intellettualmente onesti, ne riconosciamo l'indiscussa capacità critica e la superiore conoscenza della materia. Ora, il fatto che costoro possano anche non essere iscritti alla C.C.I.A.A., all'Albo dei Tribunali, non siano laureati, non siano iscritti ad alcuna Associazione o Circolo e non sappiano giocare a bridge, non ne scalfisce minimamente l'autorevolezza ed anzi, per certi versi, costoro possono persino “impensierire” con i loro puntuali (e talvolta impietosi e ficcanti) giudizi tecnici, proprio chi, invece, antepone innanzi a tutto titoli accademici, bollini e iscrizioni burocratiche, che talvolta possono persino non adeguatamente corrispondere ad un altrettanto solida conoscenza della materia (ciò anche a causa di una certa “rilassatezza” - stavo per scrivere “sciatteria” ma poi ho scritto rilassatezza, per non apparire offensivo verso qualcuno - con la quale, in qualche sede, si conseguono le iscrizioni agli Albi). Ebbene, tutta questa “tirata” per dire che non solo le expertises (da noi “ruspantemente” chiamate “perizie numismatiche”) le può effettuare chiunque sia competente nella monetazione che certifica, ma che l'autorevolezza di una “perizia” è direttamente proporzionale alla caratura numismatica del certificatore, che non è indicata, necessariamente, dalle “stellette” o dai “bollini” applicati su tessere o su moduli delle Camere di Commercio, ma che risiede nel patrimonio di esperienze, di studi e di conoscenze che un soggetto che può non aver mai posseduto una “pinza rivettatrice”, nondimeno vanta. Quanto sopra con buona pace di chi ritiene che per “periziare” una moneta si debba essere iscritti agli Albi o alle Associazioni professionali e che le “perizie” eseguite da soggetti non iscritti non avrebbero, a loro dire, alcun valore. Se mai e quando verrà istituito un Albo professionale del settore, allora la questione potrà essere diversamente considerata....ma fino a quel momento...questo è ciò che passa il Convento. (fine della terza e ultima parte) Saluti. :hi: Michele1 punto

-

Partiamo subito dal primo punto e, forse provocando la delusione di alcuni, diciamo subito che quelle attestazioni riportate sui cartellini, sulle slabs e persino sui “cartoncini fotografici”, non sono affatto perizie. Lo so...è un brutto colpo....ma è così. Ciò non significa che non esistano le “perizie numismatiche”, ma perchè si abbia “perizia numismatica” occorre ben più che la compilazione di un cartellino rivettato ad una bustina di pvc. La perizia è infatti una “relazione tecnica”, di norma scritta (ma potrebbe anche essere esposta oralmente al privato che l'ha commissionata o ad un giudice) che può avere ad oggetto una valutazione economica, una questione di natura tecnica, medico-legale, scientifica, ecc. Si conoscono tre tipi di perizia, che, per così dire, graduano progressivamente il livello di responsabilità che assume il perito che la rende: a. la perizia non asseverata (cioè “semplice”); b. la perizia asseverata; c. la perizia asseverata con giuramento. - Con la perizia “semplice”, il perito si limita a rispondere (di norma, come ho già detto, per iscritto) al quesito che gli viene posto, senza peraltro assumere formalmente responsabilità particolari in ordine ai fatti che egli dichiara di aver esaminato ed alle conclusioni cui è pervenuto; - Con la perizia asseverata, il perito, al termine del suo elaborato, redigerà un'autocertificazione nella quale confermerà i contenuti, assumendone, in caso contrario, responsabilità civile e penale. In questo caso, il perito assocerà alla sua relazione una dichiarazione (che sottoscriverà) e che sarà più o meno formulata nel seguente modo (riporto una formula reperita in un articolo pubblicato sul web): “Nella certezza di aver applicato al meglio le mie capacità professionali nella redazione della presente perizia, confermo, sotto la mia personale responsabilità, l'autenticità, la veridicità e la certezza dei contenuti della mia relazione”. - Nella perizia asseverata con giuramento, il perito, oltre a certificare il contenuto del proprio elaborato, presterà giuramento dinanzi ad un Cancelliere o ad un Notaio, pronunciando una formula “sacramentale” che non tollera deroghe: (“giuro di aver bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verita”), conferendo alla perizia un ulteriore, seppur solo formale, elemento di autorevolezza. Come si può vedere, quella che in numismatica noi chiamiamo abitualmente (e semplicisticamente) “perizia”, non rientra in nessuno dei tre casi (di perizia) sopra indicati. Ma allora, quella che noi chiamiamo “perizia”...in realtà....cos'è? Ebbene, le attestazioni rilasciate dal venditore della moneta (ma anche, perchè no, da un terzo non venditore), nelle consuete forme e con gli usuali supporti a noi ben noti, altro non sono che “dichiarazioni di scienza” o, forse più precisamente, “manifestazioni di conoscenza” rispetto alla moneta di cui si dichiara innanzitutto l'originalità e poi, quasi sempre, anche la conservazione. Purtroppo non disponiamo di un termine “secco”, in italiano, (ciò forse spiega perché impieghiamo il termine "perizia"...) che rappresenti esattamente il concetto di “manifestazione di conoscenza” applicata alla valutazione dell'autenticità e della conservazione di una moneta, e allora, se permettete, questo termine lo prendiamo in prestito dal francese. Il sostantivo che più si avvicina al nostro concetto è un termine che riecheggia frequentemente nelle gallerie d'arte, ma che è quasi sconosciuto negli ambienti numismatici italiani; questo termine è....”expertise” La Treccani lo traduce come: “autenticazione di un'opera d'arte fatta da un esperto”. Mutatis mutandis, la dichiarazione riportata sul cartellino, sulla slab (mediante bollino) o sul cartoncino fotografico, è essenzialmente un' expertise, cioè, in primis, l'autenticazione della moneta e, in secundis (quando c'è) l'apprezzamento soggettivo di chi compie l'attestazione, dello stato idi conservazione n cui egli ritiene trovarsi la moneta. Le altre indicazioni usualmente riportate sui cartellini rientrano nella descrizione “oggettiva” della moneta (provenienza, peso, diametro, autorità emittente, zecca ecc) e completano il parere espresso. Venendo a trattare la seconda questione, è' evidente a questo punto (almeno...mi auguro che lo sia...) che le attestazioni di autenticità e conservazione a cui il mercato ci ha abituato, rese nelle predette solite forme, non mutano di un millimetro la “portata” delle stesse e la loro validità (o non validità), se il “certificatore” premette la locuzione “a mio parere”, piuttosto che “la ritengo ecc.” anziché limitarsi ad attestare, semplicemente e “rusticamente” che: “la moneta è autentica”. Invero, secondo il mio esuberante interlocutore parmense (o parmigiano...non so ancora come si dica) ben più grave sarebbe l'assunzione di responsabilità del certificatore che scrivesse sul cartellino “a mio parere”, mentre meno rilevante sarebbe la sua responsabilità se si limitasse a scrivere sul cartellino solamente che la moneta “è autentica”. Garantisco di essermi sforzato per comprendere quale potesse essere la saliente differenza passante fra le due modalità lessicali di attestazione, ma non sono venuto a capo di nulla, complice anche il fatto che quando ho chiesto al mio interlocutore di darmi almeno un “assist” per arrivare a comprenderne in base a quale ragionamento (preferibilmente giuridico) Egli sostenesse esservi differenza, la Sua risposta è stata che le cose stavano come diceva Lui....e per me, che sono un “illuminista”, queste risposte fideistiche non sono (ancora) sufficienti a persuadermi. :pardon: E veniamo ora al terzo ed ultimo punto. (fine seconda parte)1 punto

-

Bei rami, dal caldo colore. Il tuo pezzo d'inizi novecento sembrerebbe una caffettiera di stile medio orientale, ma non me ne intendo. Ti presento il mio alambicco con cui distillo vino per ottenere un surrogato di "grappa" da mettere nella coppa dell'amicizia quando faccio la grolla.1 punto

-

1 punto

-

@@visroboris Io mi aiuto con questa tabella, non so se potrebbe esserti di aiuto anche a te. https://it.wikipedia.org/wiki/Conservazione_(numismatica)1 punto

-

Perchè si scegliesse un sistema od un altro a seconda del periodo o del paese non saprei... Conoscevo i due sistemi come allineamento "moneta" (quello che chiami sistema francese) od allinemento "medaglia" (l'altro) penso proprio per i motivi detti da Incuso: la moneta la si gira rovesciandola nel senso che la si gira in senso verticale mentre la medaglia la si gira attorno all'appiccagnolo e quindi nel verso orizzontale.1 punto

Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00

Lamoneta.it

La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.

Il network

Hai bisogno di aiuto?

.thumb.jpg.49bf7893ab8deb0b9efbfc02c41b7421.jpg)