Classifica

Contenuti più popolari

Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 12/04/16 in tutte le aree

-

Forse il piu’ prestigioso riconoscimento per un legionario di Roma era il diploma militare che gli veniva assegnato al momento del congedo dalla sua unita’ combattente la Legione ,dell’ esercito romano , al termine del servizio militare svoltosi in modo del tutto regolare , onesto ed onorevole . Questo diploma era il titolo piu’ ambito probabilmente anche rispetto alle riconoscenze che nel corso della vita militare il soldato poteva ricevere per atti di valore in battaglia o per altri motivi , poiche’ cio’ non presupponeva la sicurezza di arrivare vivo fino al termine della ferma militare . Da Augusto in poi , veniva rilasciato ai legionari e agli ausiliari un diploma che autorizzava la fine del servizio militare e oltre all’ attestato scritto inciso su lastra in bronzo , veniva consegnata una somma in denaro chiamata “nummaria missio” oppure in alternativa , che nel corso dell’ Impero divenne quasi una norma per scarsezza di contante o perche’ i soldati non volevano denari di rame come se fossero di argento , l’equivalente di un appezzamento di terra al posto del soldo , chiamata in questo caso “agraria missio” . Agli ausiliari invece di soldi o terra poteva essere concesso il diritto di cittadinanza romana . Questi privilegi erano dedicati anche ai legionari congedati prima del tempo , come nel caso di gravi ferite o per malattie , “causaria missio” , oppure ai congedati per esplicita volonta’ del comandante , “gratiosa missio” ; al contrario di tutto cio’, la perdita dei benefici avveniva con il congedo disonorevole , “ignominiosa missio” , che poteva essere causato per vari motivi : codardia in battaglia , omicidi , furti , disubbidienza , ecc. Come si nota la vita militare nonostante la pericolosita’ e gli imprevisti vari , consentiva pero’ al termine della ferma di ottenere una serie di benefici che permettevano di terminare la vita in modo onorevole . La regolare ferma militare del Legionario era sotto Augusto di 16 anni , 20 anni per la Choorte urbana , mentre 25 anni per gli ausiliari ; queste date di scadenza non erano pero’ categoriche perche’ spesse volte i soldati erano trattenuti in servizio forzato o volontario , in tal caso erano chiamati “evocati” . Esistono alcune attestazioni di “evocati” come ad esempio la lapide di T. Cillio di Laranda in Turchia , morto a 70 anni dopo aver trascorso ben 38 anni nella Legione XI , oppure quella di Claudio Celere di Verona che si era arruolato volontario a 20 anni e che mori’ a 63 anni ancora in servizio senza mai lasciare il suo incarico . Da Adriano la ferma fu innalzata a 25 anni di servizio nell’ unita’ di appartenenza , ma negli ultimi 5 anni i legionari venivano pero’ sollevati dagli incarichi piu’ pesanti . Al momento del congedo il soldato semplice legionario riceveva oltre al diploma , 5000 denari d’ argento o l’ equivalente apprezzamento di terreno . Concludendo chi aveva la fortuna di arrivare vivo ed integro dopo in media circa 20 anni di permanenza in una Legione , poteva sperare in un proseguimento di vita tutt' altro che disprezzabile . Un diploma militare in bronzo proveniente da Carnuntum in Pannonia , databile al tempo dei Flavi , Tito , 13 Giugno dell' 805 punti

-

Salve ecco ancora un ritrovamento di sepolture nella mia zona la speranza è che non faccia la fine di altri ritrovamenti simili o anche più importanti ritrovamento nella zona della abbazia altomedievale di san Gervasio di Bulgaria una delle più antiche della Val Cesano3 punti

-

Ci eravate cascati? ovviamente il titolo è uno specchietto per le allodole frammento di Denaro di Ludovico il Pio con VENECIAS.. scambio (v. sua discussione odierna denaro Gorizia) di oggi con @ak72 che ringrazio come sempre. In attesa di un pezzo integro mi piace avere questo. Parlando con Andrea, in effetti la conservazione non sembra niente male, quindi le cause della rottura forse non sono dovute ad usura, né tantomeno dal voler "produrre" un mezzo denaro (pratica che non ricordo fosse applicata in questo contesto, come invece capitava in altri periodi e luoghi). Il buon vecchio Occam quindi suggerisce una rottura accidentale.3 punti

-

Che altro dire, non mi resta che ringraziare ognuno di voi per il tempo e la sapienza investiti per la mia piccola monetina e non mi resta che osservare l'interessante svolgersi di questa discussione (non appena posso mi piacerebbe condividere qualche altro denarino di cui sono in possesso)!3 punti

-

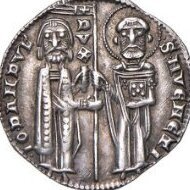

Ovviamente come puoi constatare si tratta del secondo tipo.. emesso per a. Dandolo D/ AN DADUL S M VENE R/ XPE RESURESIT3 punti

-

Buon giorno,Il mio parere è che possa trattarsi di un falso particolarmente ben fatto, fedele in tutti i suoi aspetti abbastanza tardo vista la forma volutamente squadrata come quelli in circolazione al momento,ed era questo il particolare più importante da curare per la buona riuscita della truffa, se il riferimento fosse stato il denaro precedente, come suggerisce la legenda con quella R, cioè più rotondo, non avrebbero avuto problemi a ritagliare la lamina in maniera da ottenere un dischetto circolare. la buona leggibilità è sicuramente dovuta alla mancanza dei vuoti causati dai colpi di martello, lo stile delle lettere può dipendere dal fatto che hanno copiato una legenda da un denaro precedente che ancora circolava. Sicuramente molto interessante.3 punti

-

Credo che i simboletti posizionati intorno allo scudo bipartito nel saluto d'oro, non presenti invece su quello d'argento,servissero a scopo cautelativo contro le contraffazioni, evitando così che un saluto d'argento potesse essere per così dire dorato e spacciato come un carlino tutto ď oro.3 punti

-

3 punti

-

Ciao. Ho acquisito all'ultimo Convegno di Verona questa medaglia di Pio IX che non ho trovato censita nel Catalogo del Forum: Pesa 19,83 grammi con un diametro di 32 mm. Nel nostro Catalogo ho reperito la medaglia dell'Anno II: http://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-AE92/40 ma come si può notare, mentre il conio del rovescio è identico, quello del dritto ritrae il Pontefice rivolto a destra anzichè a sinistra e l'incisore del dritto dell'Anno II è Cerbara mentre quello dell'Anno I è Girometti. Avete qualche notizia al riguardo? Sapete dove posso trovare un passaggio in asta o in un listino? Grazie e saluti. Michele2 punti

-

In collezione (dopo aver "sverginato" @gigetto13, se interessati, al rito della sigaretta aveva un'aria molto soddisfatta) Gorizia (zecca di Lienz) Enrico IV 1385-1454 Denaro con croce D/ + hAINRICVS •COMES • GORI Scudo triangolare trinciato, col leone di Gorizia R/ =MO NET DELV IONI Croce patente che interseca la leggenda, accantonata, nel 1° e 4° angolo, da stella a 6 raggi, nel 2° e 3", da luna crescente 0.31 grammi2 punti

-

la classica catalogazione B/SPL/FDC ecc per me non è corretto usarla per le monete antiche. Per mio conto posso dire che la trovo in condizione sicuramente collezionabile .2 punti

-

Vedi per esempio che le monete da te aggiunte e attribuite al Padovano pesano circa 37 grammi. Quella oggetto della discussione appena 30,46 Gr. Indicazione oggettiva di un sesterzio fuso ottenuto successivamente da un esemplare del Cavino. Quanto successivamente non credo sia facile saperlo. . .2 punti

-

Grazie Legio II Italica, se posso allora riassumo volentieri l'articolo! Tra i riconoscimenti concessi ai soldati l'autore cita: "la corona obsidionalis data al miles che liberava una città sotto assedio, la corona civica spettava a colui che salvava la vita di un compagno sul campo di battaglia, la corona muralis era concessa al soldato che per primo posava piede in una città nemica sotto assedio." L'autore cita anche altre decorazioni militari come "i torques o le armillae, di solito montate sopra l'armatura del legionario tramite cinghie o apposite strutture in cuoio." Tra le punizioni invece vengono citate l'espulsione dall'esercito o la degradazione, ma l'autore afferma tra l'altro che " per un'unità il più grande disonore era quello di venire sciolta". Le punizioni corporali vengono suddivise in fustigatio (bastonatura), flagellatio (fustigazione), verberatio ( flagellazione). Una pena estrema era la decimazione; riporto quanto afferma a riguardo l'autore: " Quando rea di disobbedienza o codardia era un'intera un'unità, si punivano cinque, otto o venti uomini fra i colpevoli, di modo che i prescelti rappresentassero un decimo dell'unità, e li si metteva a morte tramite il fustuarium (bastonatura). Gli altri soldati erano considerati in disgrazia e costretti a vivere fuori dal campo, privati delle loro razioni di grano. Occorre tuttavia ricordare che ciò che si definisce decimazione è descritta da Polibio come fustuarium; nel corso del tempo tale pratica si trasformò prevalentemente nella decapitazione dei soldati insubordinati". Questo in sintesi il tema dell'articolo; mi scuso se sono stata imprecisa, ho cercato di riassumere al meglio quanto espresso dall'autore2 punti

-

Ti ringrazio @azaad per i tuoi commenti, inoltre mi fa tanto piacere vedere appassionati come te che si interessano a quest'argomento. Ricordi bene, infatti, perché la Travaini si è interessata più volte di iconografia monetaria. Cito alcuni tra i suoi lavori che forse possono essere di qualche utilità (credo che molti già li conoscerai), mentre ce ne saranno sicuramente anche altri, che ora mi sfuggono, a cui fare riferimento: Lucia Travaini, Hohenstaufen and Angevin denari of Sicily and Southern Italy: their mint attributions, in Numismatic Chronicle 153 (1993), pp. 91-135. Lucia Travaini, Zecche e monete nello stato federiciano, in Federico II e il mondo mediterraneo, Palermo (Sellerio) 1994, pp. 146-164. Lucia Travaini, Federico II mutator monetae: continuità e innovazione nella politica monetaria (1220-1250), in Friedrik II. Tagung des Deutschen Historischen Instituts in Rom im Gedenkjahr 1994, her. A. Esch e N. Kamp, Tubingen 1996, pp. 339-362. Lucia Travaini, La monetazione sveva nel Regno di Sicilia: note conclusive e riflessioni storiografiche, in La monetazione pugliese dall’età classica al medioevo (2), Le monete della Peucezia. La monetazione sveva nel regno di Sicilia, Atti del 2° congresso nazionale di numismatica, Bari 13-14 novembre 2009, Bari 2010, pp. 325-330. Lucia Travaini, Le aquile e i gigli, la scala e gli scudi. I segni del potere signorile sulle monete italiane tra Duecento e Trecento, in Signorie italiane e modelli monarchici, Atti del convegno, Milano 8-9 febbraio 2012, a cura di P. Grillo, Roma 2013, pp. 235-260.2 punti

-

Eccomi di corsa! è buono! ... ne ho visti altri molto simili... come dicevo in una discussione analoga su tuttonumismatica, ho trovato tra le collezioni private un po'di denari con la T, abbastanza per poter costituire dei gruppi, ed è molto interessante perchè da questo, che evidentemente è il primo stadio, ce ne sono di sempre più complessi fino ad arrivare ad una T molto più chiara e ben realizzata... spero di riuscire a pubblicare presto questo studio di cui parlo...2 punti

-

2 punti

-

Ah si? E com'è che a Parigi nel medagliere della Biblioteca Nazionale sono conservati centinaia di conii originali del Cavino?2 punti

-

Salve. Dovrebbe essere la riproduzione di un tetradramma di Rhegion (Bruttium), almeno il D/ appartiene a questa serie (leggo distintamente PHINON), solo che nella tipologia "canonica" dovrebbe esserci una testa di leone al rovescio. Però, non ho trovato corrispondenze, almeno finora, per questo accoppiamento di conii (tra l'altro, il rovescio non sembra appartenere neanche alla zecca di Reggio). Siamo forse di fronte ad una riproduzione che vorrebbe imitare un presunto raro ibrido da rifilare a qualche raccoglitore smanioso di pezzi importanti (anche se creati ad arte)?2 punti

-

2 punti

-

Mettiamola così, come si vede a volte i falsi sono più interessanti di quelli buoni...non e' detto che essendo un falso però non abbiano preso spunto da più tipologie precedenti in circolazione, la R con la gambetta e' un bel segno evidente ma anche la forma squadrata lo è' e questa porterebbe a una produzione più tarda, e' comunque fatto bene questo sicuramente ...2 punti

-

2 punti

-

SOLA FACTA SOLVM DEVM SEQVOR RIMASTA SOLA SEGUO SOLO DIO Bona di Savoia, Duchessa Madre e Giovanni Galeazzo Maria Sforza ( 1476 - 1481 ), zecca Milano, testone2 punti

-

Salve a tutti. Quest’oggi volevo approfondire un tema storico, forse ultimamente messo un po’ da parte, che riguarda molto da vicino la politica espansionistica di Carlo I d’Angiò (1282 – 1285, come Re di Napoli). Carlo I era di stirpe reale: era infatti figlio del Re di Francia Luigi VIII, mentre suo fratello sarà il futuro San Luigi IX. I suoi rapporti con l’Oriente erano già molto vivi ancor prima di arrivare ad impossessarsi della corona napoletana: nel 1248, infatti, Carlo, con i titoli di Conte d’Angiò, del Maine, di Provenza e Forcalquier, accompagnò suo fratello, il Re Luigi IX, durante la Settima Crociata, in Egitto, governato all’epoca dalla dinastia araba degli Ayyubidi. Questi ultimi, nel 1245, l’anno prima che Carlo fosse elevato a Conte d’Angiò, avevano conquistato Gerusalemme con i suoi luoghi santi, all’epoca ancora oggetto di numerose contese tra mondo cristiano e mondo musulmano. Il loro potere, poi, si era esteso anche in Egitto, costituendo un serio pericolo per le potenze europee che si affacciavano sul Mediterraneo. Inoltre, questa occasione offriva un ottimo pretesto per ritornare in Oriente e ritagliarsi dei possedimenti personali da assoggettare a dinastie cosiddette franche. Dopo un breve scalo a Cipro, tappa obbligatoria per le flotte che dall’Europa si dirigevano in Oriente, Carlo raggiunse l’Egitto nel 1249, partecipando alla vittoriosa conquista di Damietta. Nel febbraio del 1250, però, fu protagonista, insieme al fratello Luigi e ad altri membri della famiglia reale francese, della disastrosa disfatta di Mansura, a seguito della quale sia Luigi IX che Carlo stesso furono annoverati tra i prigionieri dei musulmani, diventando così molto più preziosi per i nemici di ogni possibile bottino di guerra. Infatti, dopo una breve prigionia, sia il Re di Francia che suo fratello Carlo d’Angiò furono rilasciati dietro pagamento di un pesante riscatto. Carlo decise che la sua avventura crociata nei territori dell’Outremer poteva dirsi conclusa: nel 1251 fece ritorno in Francia, anche a seguito di alcune rivolte che si stavano sviluppando nei suoi territori. Negli anni seguenti, Carlo si dedicò agli sviluppi politici della Francia e degli altri Stati limitrofi, intromettendosi in varie questioni ereditarie da cui uscì spesso con il raggiungimento di un proprio tornaconto personale. Non trascorse però molto tempo che Carlo fu invischiato negli affari italiani: nel 1261 era stato eletto al soglio pontificio Papa Urbano IV che era di origini francesi. La situazione politica in Italia non era delle migliori: Manfredi di Svevia, Re di Sicilia, ambiva a conquistare l’Italia intera, il che equivaleva ad una minaccia seria e preoccupante per il pontefice, il quale tentò di ingraziarsi il sovrano svevo intraprendendo la via diplomatica che, ahimè, non portò a nulla di concreto. Così, Urbano IV reagì pesantemente scomunicando Manfredi, il che comportava la perdita di ogni diritto sul trono di Sicilia. Il Regno dell’Italia Meridionale, per antiche norme di diritto feudale, ritornava nelle mani del Papa che ne disponeva al meglio. In questo caso, Urbano decise di affidarne la corona a Carlo d’Angiò, forse con lo scopo di favorire la casata reale della sua terra d’origine. Mentre Carlo si recava a Roma per essere insignito del titolo di Senatore, Urbano IV morì di lì a poco nel 1264. Gli successe Clemente IV che continuò la politica anti-sveva del suo predecessore: egli accolse Carlo con il suo seguito nel 1265 e lo incoronò a Roma Re di Sicilia. Manfredi, intanto si organizzò per l’imminente scontro, poiché non aveva nessuna intenzione di rinunciare ai suoi diritti sul trono siciliano, nonostante fosse ormai ufficialmente decaduto. Da questo momento in avanti, è risaputo cosa avvenne e come Carlo conquistò la corona dell’Italia Meridionale: il suo esercito, forte di quasi 30.000 uomini provenienti dalla Francia, supportato dai Baroni che si erano ribellati a Manfredi, sbaragliò le forze sveve sul fiume Calore nei pressi di Benevento. Era il 26 febbraio 1266 il giorno esatto in cui lo Stato più esteso della penisola italiana assistette all’ultimo bagliore della gloriosa casata sveva e, nello stesso istante, all’ascesa di un nuovo padrone, la cui discendenza, tra bene e male, contribuì allo sviluppo della parte continentale del Regno impegnandosi con uno sforzo senza precedenti. Fu proprio con Carlo I che Napoli fu scelta come capitale del Regno, soprattutto dopo che, con la rivolta dei Vespri Siciliani, la parte insulare dei suoi nuovi possedimenti si era ribellata, scacciando i Francesi visti come despoti votati al sopruso. Ed in effetti la politica di Carlo I, ancor prima di diventare Re, era stata sempre molto dura e, a tratti, dispotica: nel riorganizzare l’assetto amministrativo del Regno appena conquistato con le armi, il sovrano angioino tolse molte delle antiche prerogative alla nobiltà locale per affidarle invece a membri più o meno illustri provenienti da altre parti d’Italia e d’Europa, favorendo con un occhio di riguardo i mercanti ed i banchieri toscani. Il Regno non fu però pacificato del tutto prima del 1268, anno in cui Carlo sconfisse a Tagliacozzo le ultime truppe rimaste fedeli agli Hohenstaufen nella persona di Corradino, nipote di Manfredi. Con la sconfitta e la decapitazione di Corradino a Napoli, Carlo d’Angiò divenne ancor più ferreo nel suo governo: portò alla rovina molti nobili locali per poi sostituirli con i più fedeli tra i Baroni francesi. Gli Svevi, poi, a differenza degli Angioini, avevano sempre mantenuto ottime relazioni pacifiche con gli Arabi, il che aveva scatenato l’ira di più di un pontefice. Con l’avvento di Carlo I a Napoli le cose cambiarono e fu in questo momento che il Nostro, dopo aver assicurato la stabilità nei suoi nuovi territori, pose rinnovata curiosità verso l’Oriente. Luigi IX, nonostante l’esito estremamente negativo registrato alla fine della Settima Crociata, spinto dalle sue convinzioni religiose e da una fedeltà al Papa quasi fanatica, era già pronto ad intraprendere quella spedizione, questa volta contro la Tunisi del califfo al-Mustansir, che sarebbe passata alla storia come Ottava Crociata. Ed anche questa volta il buon Carlo vi partecipò: i motivi della sua partecipazione, poco entusiasta a causa forse della prigionia subita verso la metà del XIII secolo in Egitto, si devono probabilmente ricercare nel fatto che, da Tunisi, al-Mustansir, vecchio alleato di Manfredi e quindi nemico del nuovo Re Carlo, poteva tenere sotto scacco sia la Sicilia che il Regno di Napoli. Carlo era quindi molto più pragmatico di suo fratello e riuscì a intravedere ottime opportunità per il suo Regno accodandosi alla farsa della Crociata. Infatti, morto nel 1270 Luigi IX per una violenta forma di dissenteria, Carlo, come parente più prossimo, assunse il comando della Crociata che si trasformò più in una guerra personale: alla fine, in quello stesso anno, il sovrano Angioino stipulò un nuovo trattato con il califfo e, ottenuti i rimborsi delle indennità di guerra da parte del nemico, rientrò in Sicilia quello stesso anno. Ma i progetti che più attanagliavano la mente di Carlo I si manifestarono già prima dell’Ottava Crociata. Alleandosi con l’Imperatore latino di Costantinopoli Baldovino II, ormai in esilio, attraverso un’oculata politica matrimoniale (fece infatti sposare sua figlia Beatrice con il figlio di Baldovino nonché suo successore, Filippo di Courtenay), l’Angioino mirava alla conquista graduale del trono costantinopolitano. Questa sua sete di conquiste dovette sfogarsi al di là dei confini nazionali, poiché in Italia non poteva unificare gli altri territori della penisola, rischiando altrimenti di incorrere nell’ira del Papa, rischiando di fare la stessa fine dello scomunicato Manfredi. I regni orientali, invece, facevano ancora gola ai sovrani occidentali, poiché ancora floridi e ricchi, nonostante l’epoca d’oro delle Crociate era finita da un po’. Alla riconquista latina di Costantinopoli e del suo ricco Impero volle partecipare anche il Principe d’Acaia Guglielmo II di Villehardouin, il quale diede in sposa sua figlia ed erede Isabella al figlio di Carlo, Filippo. Questi divenne Principe d’Acaia a partire dal 1278, quando Guglielmo II morì e Isabella entrò in possesso dei territori paterni come prevedevano gli accordi. Da questo momento in poi, l’Acaia spetterà di diritto agli Angioini. Un primo passo, quindi, per l’espansione angioina in Oriente era già stato compiuto. Attraverso questa politica matrimoniale, Carlo I poteva muovere i fili del potere anche all’estero, senza però essere coinvolto in prima persona, mantenendo apparentemente il controllo del solo Regno di Napoli, di cui era sovrano titolare. Nonostante la conquista di Costantinopoli sembrava per Carlo a un passo dalla realizzazione, i suoi piani furono bloccati a causa dell’alleanza religiosa che Michele VIII Paleologo, Imperatore di Bisanzio, strinse con il nuovo Papa Gregorio X, il che portò ad un arresto temporaneo della campagna intrapresa da Carlo I contro i Bizantini. La situazione precipitò con lo scoppio dei Vespri Siciliani del 1282 che costrinsero il sovrano ad abbandonare l’Albania e a tornare in Sicilia per sedare la rivolta. Mentre era ancora in corso la progettata conquista di Costantinopoli, Carlo non mancò di andare oltre Bisanzio e di mirare ancora più lontano, ovvero alla stessa capitale di quello che era stato il Regno latino omonimo più importante creato dopo la fine della Prima Crociata nel 1099: Gerusalemme. Dopo la morte di Corradino, nel 1268, che era titolare del Regno di Gerusalemme, i diritti al trono di un Regno che era solo l’ombra di quello che era stato in passato furono contesi da varie casate occidentali, tra questi la spuntò alla fine quella dei Lusignano di Cipro. Alla fine del XIII secolo, quando ormai la riscossa musulmana aveva portato all’annientamento uno dopo l’altro di tutti gli Stati che i Crociati avevano fondato in Outremer, il titolo di Re di Gerusalemme, ridotto ad una pura formalità, era stato rivendicato però anche da altre famiglie. Tra queste spiccava la dinastia dei Principi di Antiochia nella persona di Maria, figlia di Boemondo VI, ultimo Principe effettivo di questo Stato crociato. Ella vantava diritti dinastici sul trono di Gerusalemme: infatti, per via paterna, era discendente del Re Baldovino II, in quanto la figlia di questi, Alice, aveva sposato Boemondo II d’Antiochia, antenato in linea diretta di suo padre. Suo nipote, Ugo III di Lusignano, riuscì però ad impadronirsi del titolo, lasciando a mani vuote Maria d’Antiochia, la quale, nel 1277, vedendosi sconfitta, vendette i suoi diritti sul trono gerosolimitano proprio all’ambizioso Carlo I d’Angiò. Da questa acquisizione non furono ricavati però nuovi territori in Oriente per la Corona angioina: molte città costiere che erano sopravvissute agli attacchi dei musulmani avevano giurato fedeltà ad Ugo III. Un tentativo fu comunque intrapreso da Re Carlo per far valere i suoi diritti appena comprati: nel giugno di quello stesso anno 1277 una flotta siciliana comandata da Ruggero Sanseverino approdò nel porto di San Giovanni d’Acri, ultima fortezza rimasta in mani cristiane lungo la costa siro-palestinese (cadrà poi solo nel 1291), chiedendo udienza al comandante della piazzaforte, il Gran Maestro dell’Ordine cavalleresco degli Ospitalieri. Ruggero, con abili mosse diplomatiche, riuscì alla fine di una lunga trattativa a convincere l’Ordine che controllava la città a riconoscere Carlo come legittimo Re di Gerusalemme. Questo fu l’unico successo registrato dall’Angioino a seguito dell’acquisizione del titolo orientale. Proprio per rendere esplicito tale traguardo, nello stemma araldico degli Angioini di Napoli figurò la croce potenziata di Gerusalemme (fig. 1). Fig. 1: Arme di Carlo I d'Angiò dopo il 1277. Di Heralder - Own work, elements by Sodacan & Katepanomegas, CC BY-SA 3.0. Un evento così importante per la storia degli Angioini sovrani di Napoli non poteva non essere commemorato anche con un’apposita serie monetale. In politica economica, almeno in Sicilia e nelle zecche minori dell’Italia Meridionale continentale, Carlo I seguì senza particolari modifiche il sistema monetario svevo, continuando a curare, nel caso di nostro interesse, l’emissione di denari in mistura (che in realtà erano ridotti ad una lega di rame quasi puro). La serie, che ora vedremo, si compone di soli due nominali: il doppio denaro, molto raro, ed il denaro. Entrambi i nominali furono coniati a Messina nel 1278, quindi pochi anni prima della rivolta dei Vespri Siciliani e l’anno successivo all’acquisto del titolo gerosolimitano da Maria d’Antiochia. Forse, prima di rendere la cosa ufficiale, Carlo attese il buon esito della spedizione di Ruggero a San Giovanni d’Acri per assicurarsi che almeno una tra le più importanti città latine d’Oriente l’avesse riconosciuto come sovrano. Questa serie che celebra l’investitura del Re a sovrano titolare di Gerusalemme è una delle poche, se non l’unica, nel vasto panorama dei denari angioini, che si può datare con precisione ed attribuire ad una zecca. Nello stesso anno 1278, Carlo I, su modello di quanto già fatto in Francia da suo fratello Luigi IX, con una riforma monetaria, chiuse tutte le altre zecche regnicole e impose la coniazione del circolante nella sola capitale Napoli. 1. D/ + KAROL • IERVSALEM Croce ornata con globetti alle estremità di ogni braccio, racchiusa in doppio circolo perlinato. R/ + ET • SICILIE • REX Giglio a tutto campo, circondato da tre globetti e racchiuso in doppio circolo perlinato. SPAHR 1976, p. 236, n° 55 (illustrato alla tav. XXVIII). Doppio denaro in mistura (dati ponderali indicati in Spahr: 1,33 g. – 19 mm.). Rarità: RR – RRR. Fig. 2. Fig. 2. Doppio denaro dal peso di un grammo. Ex Artemide XLVI, lotto 548. 2. D/ + KAROL • IERVSALEM Croce ornata con globetti alle estremità di ogni braccio, racchiusa in circolo perlinato. R/ + ET • SICILIE • REX Giglio a tutto campo, circondato da tre globetti e racchiuso in circolo perlinato. SPAHR 1976, p. 236, n° 56. Denaro in mistura (dati ponderali indicati in Spahr: 0,60 g. – 16 mm.). Rarità: C. Fig. 3. Fig. 3. Denaro dal peso di 0,96 g. Ex Artemide XLVI, lotto 549. Letture consigliate per approfondire: · BENIGNO Francesco - GIARRIZZO Giuseppe, Storia della Sicilia, vol. 3, ed. Laterza, Roma-Bari, 1999. · FROUSSARD Giovanni Battista, Osservazioni sulla Storia ed intorno a Pietro Giannone ed a Carlo I d’Angiò, Ducale Tipografia Bertini, Lucca, 1833. · LÉONARD Émile G., Les Angevins de Naples, Presses Universitaires de France, Paris, 1954. · SPHAR Rodolfo, Le monete siciliane dai Bizantini a Carlo I d’Angiò (582 – 1282), Zurich – Graz, 1976. · TRAMONTANA Salvatore, Il Mezzogiorno medievale, Carocci, Roma, 2000. P.S.: Perdonate il tedio e buona lettura!1 punto

-

Fai bene a tirar su questa discussione.. Di fronte a questo spettacolo è bene ogni tanto rinfrescarsi la memoria e poi ogni foto coglie sempre qualcosa di diverso dalle altre... in questa apprezzo Il fatto che sembra di vederla in mano.. é molto realista1 punto

-

ritorno su questo post per condividere una foto che feci tempo fa e che dà una immagine piu' vivida (almeno mi pare) riguardo freschezza e lustro...1 punto

-

@margheludo sai bene che l'unico modo per datare questi pezzi è principalmente la comparazione con i denari lucchesi (e questo è possibile ma fornisce una cronologia a grandi linee) ... mancano quasi del tutto i riferimenti alle carte d'archivio...1 punto

-

è un centenionale VRBS - ROMA. emesso a Nicomedia SMN? RIC VII 195 i tre pallini (o globetti) disposti verticalmente tra le due stelle, sono una prerogativa della zecca di Nicomedia e sono classificate Rare1 punto

-

1 punto

-

Salve Legio II Italica! Leggendo questo post mi è tornato in mente un articolo che avevo letto su una rivista di Storia nel quale l'autore descrive alcuni premi concessi ai legionari ma anche punizioni inferte in caso di diserzione o insubordinazione... Ma non mi dilungo perché così temo di andare un po' troppo OT Quella dei legionari era senz'altro una vita molto dura, ma venivano anche giustamente ricompensati per il loro servizio! Ho trovato davvero impressionante il caso dei due "evocati" citati! Grazie per le sempre interessanti informazioni, buona domenica!1 punto

-

Attenzione. Non si tratta di un aureo suberato, ma forse più banalmente di un denario che è stato indorato, probabilmente in antico. Il peso e i conii corrispondono a denari noti. Allego due denari in argento con gli stessi conii (il primo da Berlino, noto dal 1911, g. 3,72 e il secondo dal British Museum, ex coll. Hersh proveniente fin dalla coll. Haeberlin 2899, g. 3,72): Circa i motivi di questa doratura dobbiamo ritenere che non era a scopo truffaldino (dovrebbe pesare almeno 8 g e invece pesa quasi la metà) ma piuttosto a scopo ornamentale, forse per ricavare un gioiello, da parte di un indigeno locale (non dimentichiamo che queste monete furono coniate a Utica, nell'attuale Tunisia). Non so quali reazioni chimiche possono avere indotto le tracce di ossidazione, facendo sembrare un suberato. Sarebbe utile sentire un esperto metallurgico, anche se servirebbero immagini di maggiore definizione, che non ho.... Nel corso del 2017 dovrebbe essere pubblicato un libro sulla storia e intera monetazione di Q. Cornuficius (molto interessanti anche le foto di vecchi falsi ottocenteschi e mi dovrebbero arrivare presto le foto digitali dei famosi falsi Cigoi presenti nel Museo Civico di Udine, che riserva alcune sorprese, che preferisco lasciare nel libro).1 punto

-

Ciao @adelchi , praticamente hai ragione , considerando che un operaio oggi deve lavorare non meno di 40 anni e capita anche che rischia la vita come purtroppo qualche volta avviene ; la situazione , in proporzione a ieri , non e' molto dissimile . Comunque nel 1900 fu fatta una proporzione tra i 5000 denari presi come buona uscita da un semplice Legionario e l' equivalente in dollari del 1900 , ne risulto' che quella cifra corrispondeva a 900 dollari d' argento , una piccola fortuna dell' epoca . Saluti e grazie Claudio1 punto

-

Praticamente,fatte le debite proporzioni,un legionario aveva un trattamento migliore ,sia in termini di anzianità che economici,di quello che riceve un operaio oggigiorno. Con amarezza Adelchi.1 punto

-

DE GREGE EPICURI Finita l'epoca delle monete antiche in ciotola! Eppure a VR ne ho trovate alcune, e ora ve le mostro. Sono piccolissime e rettangolari, quasi quadrate. Questa prima pesa 0,9 g. e misura 12,5 x 13 mm. Su un lato, un bue o toro verso destra; sull'altro lato, mi sembra ci sia un altare quadrangolare, forse anche col fuoco; non ho guardato che cosa ne dice il Mitchiner. Il sovrano è comunque Apollodoto, e anche su costui mi accingo a raccogliere qualche notizia. Fortunatamente, la biblioterca della SNI ha acquistato recentemente i 9 volumi di M.Mitchiner (1975), "Indo-greek and indo-scitian coinage" che contiene tutta questa monetazione, dai tardi diadochi di Alessandro alle satrapie indiane. Per oggi, gli ho dato appena una scorsa. Ma ecco la monetina.1 punto

-

20 scudi Mozambico portoghese, anno 1955 moneta in argento. Valore approssimativo 8/10 euro1 punto

-

Oltre a questa vi è una differenza sostanziale nel diametro fra la moneta aurea e quella argentea. Differenza documentata nell'ordine di battitura. Infatti va tenuto conto che tra saluto d'oro e saluto d'argento vi fosse differenza di dimensione tale da farli difficilmente confondere. Invece tale differenza si va ad assottigliare con il paragone tra il saluto d'oro ed il mezzo saluto d'argento. Ecco perché nell'ordine di battitura si stabiliva che il diametro del mezzo saluto d'argento doveva essere minore di quello del saluto d'oro ma maggiore di quello del mezzo saluto d'oro.1 punto

-

1 punto

-

Ciao a tutti, vi mostro questa moneta perché mi piacerebbe saperne di più. (diam. 15 mm. - 0.55 g.) Grazie in anticipo. Max1 punto

-

Il denario con questo rovescio c’è già, ma con Roma al diritto. Qui invece c’è Apollo. C. Servilius Vatia. Restored issue, 82-80 BC. AR Denarius (17mm, 3.86 g, 12h). Rome mint. Laureate head of Apollo right, hair rolled back and falling in two locks down neck; B above lituus to left; mark of value below chin; ROMA below / Battle on horseback between a man wielding shield in right hand and sword in raised left hand and man (M. Servilius Pulex Geminus) galloping left, and piercing with spear the other horseman, and holding shield inscribed M (Marcus); C • SERVEIL in exergue. Crawford 370/1b; Sydenham 720; Servilia 7; Kestner 3180-3181; BMCRR Rome 1169-1170; RBW 1390. Good VF, lightly toned, a few minor marks on obverse. From the Kallman Collection. Ex Triton XI (8 January 2008), lot 603. The reverse type celebrates M. Servilius Pulex Geminus, who was elected augur in 211 BC and held that office for about forty years, and was consul in 202 BC. According to Plutarch, he received numerous wounds in twenty-three single combats, being victorious in all (Plutarch, Paulus Aemilius, xxxi).1 punto

-

Salve @Sixtus85. Anche questa è una riproduzione di un denario romano per l'Imperatore Traiano, dunque non è autentica. Se guardi bene al rovescio vicino alla gamba della figura seduta, nel campo a sinistra, dovrebbe esserci una piccola R che sta per "riproduzione". Questa copia fa parte di una serie di gadget omaggio che erano distribuiti con i prodotti Parmalat Mister Day negli anni Ottanta.1 punto

-

caro @ Luca_AT vedo che ti sei già sentito con Matzke che sicuramente ha la visione più completa su questi denari di Asti. Io ti posso confermare che anche per Genova, che conosco meglio, è così: diversi dei denari delle prime emissioni genovesi sono ribattuti e quando possibile riconoscervi i conii sottostanti sembrano essere ribattuti su vecchi denari di Melgueil o di Lucca. Tuttavia almeno per i denari genovesi che ho visionato è molto difficile riconoscere bene quale tipo di esatto melgoriense o lucchese sia sottostante (senza contare i problemi di datazione assoluta che comunque anche queste altre emissioni possono presentare). Ne avevo già parlato nella discussione sui denari di Genova e in questo mese uscirà un mio nuovo contributo sulla monetazione genovese sui Quaderni NAC che accenna anche questo tema. Inoltre lo scorso anno al Convegno Internazionale di Numismatica a Taormina ho presentato un poster e poi scritto un paper proprio sulle ribattiture di monete medievali italiane, per le quali ho cominciato a fare un censimento sistematico da alcuni anni. Ti anticipo già che mentre per i denari e più in generale le monete piccole il fenomeno si ritrova più comunemente e in certi particolari periodi (ad esempio per Genova ed Asti, non a caso, in occasione delle prime emissioni per le quali con ogni evidenza si procede utilizzando tondelli di altre zecche già in possesso/ uso /circolazione, ed è per questo che possono curiosamente presentare anche dei pesi più variabili...), per i vari grossi il fenomeno è assai più raro. Tuttavia non bisogna mai smettere di cercare e di guardare: anche le ribattiture sulle monete piccole medievali che fino a quache anno or sono sembravano poche, ad una attenta osservazione dei pezzi si sono moltiplicate. Un caro saluto e a presto MB P.S. Posso includere il pezzo che hai postato tra le mie schedature di monete ribattute e in caso citarlo, ovviamente ri-contattandoti specificamente e previamente ?1 punto

-

Chissà per quale motivo le monete sconosciute con una croce in uno dei versi...diventano sempre monete dei crociati..??? In questo caso non coincide nè dal punto di vista cronologico (1° crociata, 1096 - 1099) nè dal punto di vista geografico. Dovrebbe infatti trattarsi (il condizionale è d'obbligo, visto che della legenda non resta nulla) di un denaro feudale di Rouen (Normandia, Fr) per Henri Ier de Beauclerc (1106 - 1135). La tua prima immagine va ruotata di circa 30° in senso antiorario. http://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=149335 ciao Mario1 punto

-

Io ho monete papali messe anche molto peggio se e' per quello. Dipende dalla rarita' e dal prezzo. In caso di monete comuni non molto costose si guarda molto alla conservazione....per tante altre no.1 punto

-

Non conosco approfonditamente la monetazione papale ma, mi sembra troppo duro ... Il Vero Numismatico è colui il quale studia e colleziona le monete in tutti i suoi aspetto non limitandosi a dire è rovinata non la voglio ... Con questa mentalità ragionano i collezionisti di figurine ( con tutto rispetto ) . Saluti Matteo1 punto

-

Buonasera , Io, mi sono concentrato sulle Napoleonidi al momento. Studio e faccio qualche piccolo acquisto. Sono andato alle "origini" dell UML , come ben saprai avendo discusso una tesi sull ' argomento. 5 Franchi, ma anche Piastre, Scudi, Pesetas , Batzen e Talleri , sempre in Argento. Praticamente non ne uscirò più. Come giustamente consigliò @herbert , vado un passo alla volta senza sapere esattamente dove finirò. Se possibile, cerco buone conservazioni , quindi i miei acquisti sono sporadici, ma continuo ad informarmi ed appassionarmi ogni giorno un pò di più.1 punto

-

Attenzione invece nel caso volessi usarli per raccomandata 1 perchè non si può. Saluti Simone1 punto

-

Ciao Edoardo, vedo che hai già messo le mani avanti dicendo di avere già dei testi e di aver già letto Secondo me dovresti andare a vederle le monete, in negozi, mercatini, fiere anche senza comprarle; fatti e rifatti gli occhi, dormici sopra e poi rivaluta. Segui magari le varie aste per farti un'idea di che prezzi raggiungono le monete, guarda i prezzi di cataloghi e negozi, poi quando ti senti sicuro ed hai i soldi in tasca... ACCATTATILLA!!!1 punto

-

volevo aggiungere questa prospettiva del colosseo,dal quadro di un pittore del 600. http://auctions.bertolamifinearts.com/it/lot/10590/dirck-verhaert-haarlem-1610-i-leida-/1 punto

-

Permettimi di insistere, escludo possa essere un quartaro, il castello è completamente diverso, credo di riconoscere il cerchio interno tipico dei minuti sia al dritto che al rovescio, quello che non corrisponde è il peso, che hai detto essere circa un grammo, per i minuti di quell'epoca dovrebbe essere intorno alla metà. Secondo me dovrebbe essere successivo a questo: http://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-GEV36/1 comunque della serie con al retro C R R e sigla nei quarti della croce.1 punto

-

Quoto in pieno il discroso di Nikita, che va esteso alle monete e a qualsiasi altro oggetto di collezionismo che non abbia particolari caratteristiche di rarità e pregio. Numismaticadott, leggo dal tuo profilo che sei molto giovane e questo spiega e giustifica il tuo entusiasmo, ma la realtà dei fatti è un pochino (parecchio) diversa. Le frasi che scrivi mi sembrano lette e incollate da qualche sito tipo Bolaffi, dove si tende a creare una "illusione" di sicurezza nel collezionismo numismatico, sicurezza che non esiste affatto. Non sta scritto da nessuna parte che una banconota (o una moneta) nel tempo potrà solo rivalutarsi, anzi, è vero proprio il contrario, delle milionate di banconote (e monete) che esistono sul mercato solo una piccola parte varrà di più in futuro e solo pochissime diventeranno oggetti di reale pregio. Tutti gli altri discorsi di liquidità, rendita superiore all'inflazione e domanda superiore all'offerta (sic), lasciatelo dire, sono baggianate da cancellare immmediatamente dalla mente, perchè sono le classiche frasi fatte propagandate solo da chi ha da venderti qualcosa. Anni fa, quando sono entrato nel mondo numismatico, andavo ai mercatini e tutti mi proponevano monete con la classica frase "compra, che è destinata ad andar su". Un pochino in effetti ci credevo e ho buttato soldi in materiale che nessuno voleva e ancor più nessuno vuole oggi. Materiale che non si rivaluterà nemmeno fra 1000 anni, dal gran che è comune. In effetti dopo un pò mi è sorto un forte dubbio, che è quello che deve insinuarsi nella testa di chiunque è agli inizi: ma se questo materiale è così destinato a rivalutarsi in futuro, perchè la gente che te lo vende non se lo tiene, e anzi insiste così tanto a cedertelo? :rolleyes: Meditate ragazzi, meditate... il collezionismo è bello finchè si compra per puro piacere personale, se si parte con l'ottica che ciò che compri deve rivalutarsi si andrà solo incontro a concenti delusioni....1 punto

Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00

Lamoneta.it

La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.

Il network

Hai bisogno di aiuto?

.thumb.jpg.1d3b56d02cc983aaeb9f4d6ee8eebe9a.jpg)