Classifica

Contenuti più popolari

Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 11/18/18 in tutte le aree

-

…e tutti tutti sono arrivati. Con Dio per il Re e la Patria. Ciao forum! Ho comprato due monete (che come dicevo in un'altra discussione “mi piacevano e mi potevo permettere”): due e tre marchi del 1913, “Centenario delle guerre di liberazione contro la Francia” e che vorrei condividere con voi tutti, tutti! le monete - a parte le dimensioni, il peso ed il bordo della 3 marchi: GOTT MIT UNS, "Dio è con noi", meno criptico del nostrano FERT! - sono identiche, vedi sotto. Si rifanno al proclama AN MEIN VOLK - “Alla mia gente" del 17 marzo 1813, la chiamata del re di Prussia Federico Guglielmo III al suo popolo per chiedere sostegno per la lotta contro l'imperatore Napoleone I. Lo stesso giorno, la Prussia dichiarò guerra alla Francia. (Apro parentesi: Tanto per dare una nota polemica al post, invito tutti quelli che ce l’hanno con la BCE e l’Europa di riflettere sul fatto che forse è meglio arrivare a fatica a fine mese, che a fine mese non arrivarci proprio… si sa cosa è successo dal 1813 in poi, fino al 1945!) Ho trovato da subito molto piacevole il motivo sia del dritto sia del rovescio, che credo essere frutto di una tradizione millenaria. Intanto inizio con la scena principale: il re circondato dalla folla. Non ho potuto non pensare ad alcuni sesterzi come quelli per es. di Caligola o Nerone - e su quello di Postumo c'é anche un cavallo: e pure al famoso dipinto francese della Libertà: la figura centrale e la folla sono ricorrenti. L’altro lato – un’aquila che combatte un serpente – qui carico di dinamica, lo troviamo su molte monete sia moderne sia antiche, dalle Americhe all’Europa, la prima che cronologicamente ho trovato è uno statere greco per Olimpia: Per terminare: credo che questa sia una delle monete tedesche più riuscite, più complete, certamente più interessanti dei soliti aquilotti e dei profili dei monarchi che ci accompagnano fino ad oggi. Un buon pacifico proseguimento a tutti, tutti voi! Servus, Njk Per l'archivio: Materiale: Argento (900) Diametro 33 / 28 mm Peso: 16,67 /11,11 g5 punti

-

Buonasera. Posto volentieri, in questa bellissima discussione dell'Amico Rocco, l'ultimo acquisto: un 10 Tornesi 1851 non in buonissima conservazione, per un vostro parere. Grazie5 punti

-

Come nelle Piastre del 1851, anche nei 10 Tornesi si hanno due tipologie di busto.4 punti

-

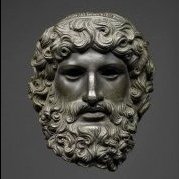

Salve a tutti! Tanto per cambiare un po', vorrei proporvi questa breve ricerca riguardante il mio periodo preferito, cioè quello di Augusto Spero che l'argomento possa interessarvi, e aspetto sempre con piacere vostre considerazioni o correzioni. Tra gli spettacoli dell'antica Roma, oltre ai combattimenti dei gladiatori e le corse delle bighe, vi erano anche le naumachie: con questo termine, letteralmente " battaglia navale", si fa riferimento sia allo spettacolo vero e proprio che al bacino in cui si tenevano. Prima... La prima naumachia conosciuta è quella organizzata da Giulio Cesare nel 46 a.C., in occasione del suo quadruplice trionfo. L'apparizione di questo spettacolo segue di poco una pratica simile, cioè il "combattimento fra truppe", che vedeva affrontarsi due piccole armate: Cesare traspose quindi questo principio in un ambiente navale. Erano, questi, spettacoli più micidiali di quelli dei gladiatori, in quanto i combattenti erano spesso dei condannati privi di un addestramento specifico. Le naumachie avevano inoltre una caratteristica particolare, quella cioè di rappresentare dei temi storici: ogni flotta che si affrontava incarnava un popolo celebre per la sua potenza marittima nella Grecia classica o nell'Oriente ellenistico. La naumachia era quindi uno spettacolo che necessitava di mezzi considerevoli, per questo era riservato ad occasioni eccezionali. La naumachia di Cesare fu una semplice fossa scavata in more cochleae, cioè con andamento spiraliforme, con una profondità di circa 12 metri per consentire all'acqua di riempirla fuoriuscendo direttamente dal terreno. Si trovava nel Campo Marzio, probabilmente in corrispondenza della depressione centrale dove era presente la Palus Caprae, e dove più tardi venne sistemato lo stagno di Agrippa. Non potendo essere svuotata, se ne decise il riempimento nel 43 a.C. La naumachia di Augusto Dopo quella di Cesare, il popolo romano assistette ad una naumachia sotto Augusto, nel 2 a.C., in occasione dell'inaugurazione del tempio di Marte Ultore. Il bacino fu realizzato presso le pendici sud-orientali del Gianicolo, in un'area appartenuta a Giulio Cesare, il quale possedeva qui i suoi horti. (da Wikipedia): (LA) « Navalis proeli spectaclum populo de[di tr]ans Tiberim, in quo loco nunc nemus est Caesarum, avato olo in longitudinem mille et octingentos pedes ~ in latudine[m mille] e[t] ducenti. In quo triginta rostratae naves triremes a[ut birem]es ~ plures autem minores inter se conflixerunt. Q[uibu]s in classibus pugnaverunt praeter remiges millia ho[minum tr]ia circiter.» (IT) «Allestii per il popolo uno spettacolo di combattimento navale al di là del Tevere, nel luogo in cui ora c'è il bosco dei Cesari, scavato il terreno per un lunghezza di milleottocento piedi e per una larghezza di milleduecento; in esso vennero a conflitto trenta navi rostrate triremi o biremi, e, più numerose, di stazza minore; in questa flotta combatterono, a parte i rematori, circa tremila uomini.» La struttura misurava 1800 x 1200 piedi romani, quindi probabilmente comprendeva sia il bacino sia l'area circostante per ospitare il pubblico. Per rifornire d'acqua il bacino, Augusto fece realizzare un acquedotto che si alimentava dal Lago Alsietino (odierno Lago di Martignano) nei Monti Sabatini. L'imponenza della struttura era funzionale alla grandiosità delle rappresentazioni che vi si svolgevano. Infatti, in occasione dello spettacolo inaugurale, fu messo in scena un combattimento con 30 imbarcazioni (biremi, triremi e altre più piccole) che coinvolse tremila uomini oltre ai rematori. Le dimensioni di una trireme romana fanno pensare che lo spettacolo si basasse più sui combattimenti tra naumacharii che sulle manovre, che dovevano certamente risultare difficoltose. Le navi accedevano al bacino risalendo il Tevere, attraverso un canale navigabile realizzato appositamente per questo scopo. Nel punto in cui la via Campana attraversava il canale si trovava un pontile mobile che poteva essere alzato quando necessario. Da un frammento della Forma Urbis di età severiana sappiamo che la naumachia di Augusto era probabilmente di forma rettangolare e divisa in due settori: uno costituito dal bacino vero e proprio, l'altro riservato agli spalti per gli spettatori; quest'ultimo probabilmente si estendeva fin sulla pendice del Gianicolo. Al centro del bacino vi era un isolotto artificiale, collegato ad una delle sponde mediante un ponte di legno. ... e dopo Presso la naumachia Augusto dedicò il nemus Caesarum, un bosco sacro in onore dei nipoti Gaio e Lucio, morti e divinizzati rispettivamente nel 2 e nel 4 d.C. La naumachia Augusti fu successivamente restaurata da Tiberio, che ricostruì il ponte di legno che conduceva all'isola, distrutto in un incendio. Successivamente, vi si tennero spettacoli sotto gli imperatori Nerone e Tito; al tempo di Alessandro Severo era ormai abbandonata. Curiosità: "Ave Caesar..." Anche l'imperatore Claudio allestì una naumachia, nel 52 d.C., sul lago del Fucino, per inaugurarne i lavori di prosciugamento. Fu un evento grandioso: le due flotte contenevano ognuna ben 50 vascelli, e lo spettacolo riproduceva la battaglia navale tra Siculi e Rodii. Soprattutto, però, questa naumachia vide la nascita di una frase che diventerà nell'immaginario collettivo il saluto dei combattenti, cioè proprio quel "Ave Caesar, morituri te salutant" rivolto dai naumacharii all'imperatore, che soprattutto la tradizione cinematografica ha reso una formula di rito dei gladiatori, ma che è attestata solo in quest'occasione. Fonti: Andrea Carandini: "La Roma di Augusto in 100 monumenti" Giorgio Franchetti: "Panem et circenses. Vita e morte nell'arena" Wikipedia Grazie per aver letto fin qui! Un saluto e buona domenica3 punti

-

Ciao @littleEvil, Aggiungo questa korona commemorativa del 1896 con uno dei conquistatori a cavallo...2 punti

-

Da un bel statere di Metaponto, la testa elmata del giovane guerriero Tarragoras con al rovescio, accanto alla consueta spiga, un trofeo di armi .2 punti

-

8.) secondo me il pezzo migliore Una Corona Liechtenstein 1900 (argento) tiratura 50'000 pezzi2 punti

-

Buongiorno Paolo, 11 senza ombra di dubbio! Visto che siamo in tema torrette, posto nuovamente il dettaglio di una piastra con "16 Torrette" 1833 ed una piastra 1852 con 11Torrette +1/8 Buona Domenica Silver2 punti

-

2 punti

-

Spesso, nei cataloghi di vendita capita di trovare che i grandi bronzi di Postumo non emessi dalla zecca di Treviri (in passato identificata inizialmente con Colonia), siano ricondotti a un generico Atelier II. Si tratta di un centro di produzione che ha visto alternarsi numerosi incisori con risultati di varia natura: dalle emissioni di ottimo stile alle emissioni più rozze e dimensionalmente ridotte, utilizzando sia la coniazione che la fusione quali strumenti produttivi. L'Atelier II è stato individuato e ottimamente censito nel testo di riferimento per i bronzi di Postumo, l'opera di Bastien "Le monnayage de bronze de Postume" del 1967. Successivamente molti sono stati gli studi compiuti da altri autori che hanno completato e integrato la sua opera magistrale, focalizzandosi anche su questo misterioso Atelier II (Gricourt, Hollard, Pilon...). Adesso, piccola pausa... leggetevi questo fumetto! ...anche se in francese, la lettura risulta comunque comprensibile: due (soldati? controllori?) romani girovagando per un vicus - un villaggio rurale - si imbattono in un'officina clandestina dove dei falsari sono intenti a fare... il loro lavoro e la mia gioia - futura di un bel po' di secoli - di collezionista di imitativi! Il luogo non è un luogo a caso, siamo a Chateaubleau un piccolo villaggio rurale della Seine-en-Marne che gode di una discreta fortuna derivata dalla sua posizione lungo la via Agrippa che collega Boulogne-sur-Mer a Lione e Milano e alla presenza in loco di sorgenti ritenute miracolose. Ebbene sì, a Chateaubleau esistevano di sicuro due santuari di una certa importanza: uno dedicato proprio a queste acque miracolose (un cosiddetto sanctuaire de source) che dovevano guarire da sterilità e malattie degli occhi e un altro con una serie di celle multiple dedicate a diverse divinità tra le quali Mercurio, protettore di viaggiatori e commercianti, e la dea Epona, protettrice dei cavalli. A questi due santuari probabilmente se ne deve aggiungere un terzo stando ai più recenti sondaggi archeologici. La pianta del vicus è stata così ricostruita dagli archeologi e, come potete già notare dalla cartina, sono state evidenziate ben 3 strutture adibite alla produzione di moneta. Già, perché è proprio su questo aspetto che volevo incentrare questa discussione: la produzione di moneta locale. Il sito di Chateaubleau, studiato magistralmente da Pilon, è stato un importante centro produttivo di moneta imitativa del III secolo. I ritrovamenti chiave di materiale di scarto di fusione, di tondelli vergini, di tondelli scartati, di materiale metallico destinato alla fusione, di barre preparatrici di tondelli, di matrici di pietra per la produzione di tondelli per fusione e di una grande quantità di stampi in terracotta con calchi di denari, sesterzi e antoniniani ufficiali non lasciano dubbio alcuno circa la presenza di ben tre (o forse di una sola ma articolata in tre officine!) zecche locali attive molto probabilmente dal 260 al 280 d.C. Delle tre officine, due non potevano non "conoscersi" data la loro distanza di pochi metri e, in generale, essendo tutte e tre operanti nel medesimo periodo è alquanto probabile, se non certo, che ci fosse un certo scambio della manodopera impiegata. Una pianta più dettagliata della zona forse rende meglio l'idea: Interessante come in queste tre officine si sia prodotto di tutto: dai denari agli antoniniani passando per i sesterzi, sostanzialmente con questa distribuzione: Lo studio e l'analisi su questo sito, per quel che mi riguarda, è ancora in una fase embrionale, ma già da adesso volevo condividere con voi alcune mie piccole scoperte e qualche sintesi. Di grande interesse è il tempio a nord, il santuario di fonte, dove è stato trovato un vero e proprio ripostiglio di tondelli vergini da coniare scartati in quanto difettati. Il deposito citato è stato rinvenuto nella zona del "bassin nord" e si tratta di un possibile deposito votivo dove il valore in questo caso non era costituito da reali monete in quanto tondelli non coniati, ma da oggetti monetiformi il cui valore risiedeva nel loro peso complessivo. La datazione, resa possibile anche grazie alla presenza di un antoniniano imitativo di Tetrico I con l'hilaritas al rovescio è collocabile tra il 274 e il 280 d.C. Un simile deposito, proprio per la sua natura, può essere stato accantonato quasi sicuramente da un soggetto in stretto contatto con un atelier di produzione di moneta imitativa, quindi con buona dose di probabilità da un addetto alla preparazione dei tondelli o comunque da qualcuno facente parte della filiera produttiva e data la vicinanza di ben tre officine è altamente possibile che il dono sia composto proprio da "prodotti locali". - FINE PRIMA PARTE (...continua nei prossimi giorni) -1 punto

-

All' alba del Rinascimento fu compilato questo libro di autore e lingua sconosciuta , trovato casualmente nella biblioteca di Villa Mondragone a Frascati (Roma) da un mercante di libri che in seguito dette il "nome" al libro . http://www.msn.com/it-it/notizie/tecnologiaescienza/il-mistero-del-manoscritto-di-voynich-linguaggio-in-codice-e-strane-enigmatiche-illustrazioni/ss-BBPvLNo?li=BBqg6Qc&ocid=BHEA000 Per informazioni complete su questo strano libro : https://it.wikipedia.org/wiki/Manoscritto_Voynich1 punto

-

Ciao a tutti, posto questa monetina rinvenuta in una ciotola a due euro al pezzo, è piuttosto sottile ed ha i bordi quasi taglienti. Volevo solo sapere se all'origine erano proprio così o se è dovuto alla tosatura o all'usura (e se si può interpretare la data). Ringrazio sin d'ora chi vorrà intervenire. Pesa gr. 1,80 ed ha un diametro medio di 22,00 mm.1 punto

-

Salve @Legio II Italica e grazie È vero, in effetti mi sono limitata alla naumachia di Augusto, accennando brevemente a quella precedente di Cesare e successiva di Claudio, ma altre naumachie si tennero sotto Nerone, con Tito nell'Anfiteatro Flavio e sotto Domiziano; anche Traiano ne inaugurò una nel 109, forse presso l'Ager Vaticanus. Da quanto ho capito, tuttavia, anche se le naumachie erano senz'altro eventi spettacolari che richiedevano grande ingegno e abilità costruttive (soprattutto quando si svolgevano negli anfiteatri), esse non appassionarono particolarmente i Romani. Infatti, potendosi tenere via via con maggiore frequenza grazie all'introduzione di nuove tecnologie, le naumachie non furono più considerate eccezionali, tanto che a mano a mano non vennero più menzionate negli annunci che precedevano i giochi. Grazie ancora e buona serata1 punto

-

Esatto @Legio II Italica mi riferisco proprio a quello. Visto che tutte le banconote provengono da veri e propri "fogli" che poi vengono tagliati in "banconote" quel pezzetto che si vede, come dicevo all'inizio, credo sia dell'altra banconota a cui era attaccata e da quì mi sorge il dubbio: è una curiosità? una particolarità? oppure non è niente di che?1 punto

-

Ma rimaniamo su Maria Teresa e sui suoi rarissimi quattrini, una discussione sul forum divenne poi articolo sulla rivista internazionale OMNI, eravamo nel 2015 spesso le discussioni diventavano dopo contributi interessanti, ipotesi da considerare. Collaborai con Riccardo Marzi che essendo londinese mi aiuto’ nella versione in inglese, a distanza di tempo credo che la bibliografia numismatica della zecca di Milano dovrebbe considerarlo e valutarlo.1 punto

-

Ciao e bentornata sul Forum con un bell' articolo , per completarlo aggiungo solo l' elenco delle naumachie presenti a Roma antica : https://it.wikipedia.org/wiki/Naumachia1 punto

-

Questo forse è il motivo che ci fa affascinare così tanto. Forse non è stato composto per fare uno scherzo nel senso che intendiamo noi. D'altra parte è evidente il grande impegno che l'autore (o gli autori) ha messo per riempire centinaia di pagine peraltro di dimensioni molto ridotte di figure di piante immaginarie, donnine nude, simboli "astronomici", tubi con liquidi ecc., insieme ad una scrittura (il c.d. voynichese) che sembra davvero studiata ed è realizzata da qualcuno che ci sapeva sicuramente fare. E' anche curioso come non esista al mondo nemmeno un'altra pagina di uno scritto in voynichese. Fior fiore di studiosi di crittografia, computer e ogni mezzo finora tentato per decifrarlo non si sono avvicinati minimamente al risultato. Questo è il motivo per cui molti, arrendendosi, ritengono che non ci sia un effettivo senso nel testo. Su internet si trovano decine e decine di "interpretazioni" di alcune delle parole, ma nessuna di esse può essere applicata al testo nella sua totalità (il che quindi non può essere considerata significativa). Per chi volesse approfondire, tra le miriadi di pagine sul web le più serie e interessanti secondo me sono https://voynichthoughts.wordpress.com/ e http://www.voynich.nu/ avviso che entrare in questo mondo è affascinante, sì, ma ti può letteralmente togliere il sonno1 punto

-

Ciao @Meleto oggi hai preso veramene delle belle monete. Sono quasi tutte difficili da trovare in ciotola Complimenti, anche la conservazione non è male Saluti1 punto

-

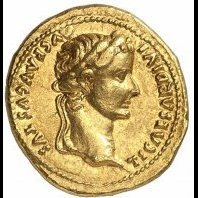

Nel 19 aC il monetiere M. Durmius conio' una delle monete più interessanti e accattivanti e a me quasi sconosciute, di quelle prodotte sotto il lungo regno dell'imperatore Augusto. Era un aureo , una moneta d'oro di quasi 8 grammi, il più prezioso del sistema monetario romano, equivalente a 25 denari d' argento . Nel dritto, vediamo il volto di un giovane augusto con una corona di foglie di quercia e la leggenda CAESAR AUGUSTUS ma il rovescio presenta uno stupendo granchio che tiene tra i suoi artigli una graziosa farfalla, accompagnata dalla leggenda M • III • VIR DVRMIVS che designa il magistrato responsabile della coniazione. Troviamo una rappresentazione di un granchio nel retro di un denario di C. Cassio (uno degli assassini di Cesare), coniato nel 42 aC, probabilmente a Sardi. Il granchio tiene tra le sue chele un aplustrum (un pezzo di ornamento che è stato posto nella poppa delle navi antiche e un simbolo comune del potere navale). Sotto il granchio, possiamo riconoscere un diadema e una rosa. In questo caso, tuttavia, esiste un'interpretazione affidabile del motivo. Cassio aveva appena vinto un'importante vittoria navale contro la flotta rhodiana e il granchio rappresentava la città di Kos, mentre la rosa simboleggiava Rodi. Lo storico Karl Galinsky vede nel aureus discusso qui un esempio della capacità di Augustus di appropriarsi dei motivi usati dai suoi predecessori, ma la sua argomentazione non è convincente. Ci sono differenze significative tra l' aureo di Augusto e questo denario e, almeno per me, che rende improbabile l'imitazione diretta. In un articolo sul Journal of the Warburg e Courtauld Institutes, W. Deonna propose un'interpretazione astrologica, vedendo il granchio come una rappresentazione del Cancro, il segno dello Zodiaco e un'allusione ai concetti di felicità, prosperità e conquista mondana. , mentre la farfalla simboleggia l'immortalità dell'anima. Voi che ne pensate? Roberto1 punto

-

Questa si che sono delle belle pescate! Pesca al tonno o ad un marlin e non semplici pesciolini, complimenti!! Alfonso XIII e Liechtenstein non li ho mai rinvenuti in una ciotola, oggi purtroppo io non ho trovato nulla1 punto

-

Mi ricordo che il Catalli, durante una conferenza al Circolo Numismatico Milanese, spiegò il rovescio dell'aureo con il granchio e la libellula associandolo al motto "Festina Lente".1 punto

-

Confermo la presenza per il pranzo di sabato dei Piemontesi : Angelonidaniele Blaise Cembruno Piergi00 + amico Fabio1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

Salve , anche io penso che le due stelle rappresentate nel dritto della moneta NON rappresentino la supernova del 1054 , oggi conosciuta come Nebulosa del Granchio a causa della sua forma , apparsa nella costellazione del Toro e che all' epoca dell' esplosione era ben visibile in Cina , in seguito registrata anche negli scritti arabi perché visibile nella parte orientale dell' impero persiano . Inoltre perché rappresentare due stelle anziché una sola se l' incisore avesse voluto rappresentare l' evento astronomico ? Le stelle sono simboli comuni nelle monete di tutte le epoche antiche .1 punto

-

Cari amici oggi voglio parlarvi di questa moneta RIC X 3667 La moneta è da molti assegnata a Odoacre, nel quarto anno di regno di Zenone, ovvero 477-8 La moneta riporta un 40 XL al rovescio e un IIII al dritto interpretato come anno di regno Leggiamo ad esempio in una vendita CNG “The precise dating and rationale for this, the last "Roman" bronze of the mint of Rome, cannot be determined from the evidence known. Odovacar had removed the last emperor in Rome, Romulus Augustus, in 476, seeing no need for a separate western emperor. Thus this piece could declare his continuing loyalty to Zeno, the eastern emperor. The IIII below the bust might represent the fourth year of Zeno's reign (477). Alternately, this piece could be regarded as the beginning of the Ostrogothic monetary reforms of the 490's which saw the reintroduction of large circulating bronzes and probably spurred the later reform of Anastasius around 498. The IIII would then be the fourth officina of the mint. This piece can be regarded as either the last of the Roman bronzes or the first of the Byzantine folles” In breve, Kent nel RIC X la posiziona alla fine del regno di Zenone e interpreta il IIII come officina Per vicinanza con la monetazione ostrogota Hahn e Grierson la posizionano al 477, e Metlich li segue Quindi comunque l’attribuzione va a Odoacre…dicono Questo post vuole aprire la possibilità , già percorsa da altri, di una diversa datazione.1 punto

-

al di la di quelle che a volte sembrano o sono fantasiose elucubrazioni delle case d'asta, cito in questo caso il DOC:1 punto

-

1 punto

-

" Per te ari, per te semini, per te ugualmente mieti, infine questa fatica ti procurerà gioia " Proveniente dalle remote radici della millenaria cultura del Bel Paese, per la 1° emissione del 2016 si è scelto di commemorare colui che è stato ispiratore di molti drammaturghi, Shakespeare e Molière solo per citarne alcuni, nonché uno dei più importanti e prolifici autori dell'antichità latina, ovvero Tito Maccio Plauto nel 2200° Anniversario della sua Scomparsa. Per la sua rappresentazione è stato scelto un mosaico romano del I° Secolo A.C. raffigurante le maschere teatrali tragica e comica, in onore alla sua grande capacità artistica. Varie fonti antiche chiariscono che Plauto era nativo di Sàrsina, cittadina appenninica dell'Umbria romana ( oggi in Romagna ) il dato è confermato da un bisticcio allusivo in Mostellaria 769-70. Plauto, come del resto quasi tutti i letterati latini di età repubblicana su cui abbiamo notizia, non era dunque di origine romana: non apparteneva però, diversamente da Livio Andronico ed Ennio, a un'area culturale italica già sotto influenza e dominio greco. Si noti anche che Plauto era con certezza un cittadino libero, non uno schiavo o un liberto: la notizia che svolgesse lavori servili presso un mulino è un'invenzione biografica, basata su un'assimilazione tra Plauto e i servi bricconi delle sue commedie, che spesso vengono minacciati di questa destinazione. Il nome del poeta è fra i dati incerti. Gli antichi lo citano comunemente come Plautus, la forma romanizzata di un cognome umbro Plotus. Nelle edizioni moderne fino all'Ottocento figura il nome completo Marcus Accius Plautus. Questa forma è di per sé sospetta alla luce di considerazioni storiche: i tria nomina si usano per chi è dotato di cittadinanza romana, e non sappiamo se Plauto l'abbia mai avuta. Un antichissimo codice di Plauto, il Palinsesto Ambrosiano, rinvenuto agli inizi del XIX secolo dal cardinale Angelo Mai, portò migliore luce sulla questione. Il nome completo del poeta tramandato nel Palinsesto si presenta nella più attendibile versione Titus Maccius Plautus; da Maccius, per errore di divisione delle lettere, era uscito fuori il tradizionale M. Accius ( che sembrava credibile per influsso di L. Accius, il nome del celebre tragediografo ). D'altra parte, il nome Maccius si presta a interessanti deduzioni. Non si tratta certo di un vero nome gentilizio e del resto non c'è ragione che Plauto ne portasse uno; si tratta invece di una derivazione da Maccus, il nome di un personaggio tipico della farsa popolare italica, l'atellana. Questa originale derivazione deve avere un legame con la personalità e l'attività di Plauto. È dunque verosimile e attraente ipotesi che il poeta teatrale umbro Titus Plotus si fosse dotato a Roma di un nome di battaglia, che alludeva chiaramente al mondo della scena comica, e quindi conservasse nei “tre nomi” canonici la traccia libera e irregolare del suo mestiere di "commediante". La data di morte, il 184 a.C., è sicura; la data di nascita si ricava indirettamente da una notizia di Cicerone ( Cato maior 14,50 ), secondo cui Plauto scrisse da senex la sua commedia Pseudolus. Lo Pseudolus risulta rappresentato nel 191, e la senectus per i Romani cominciava a 60 anni. Probabile quindi una nascita fra il 255 e il 250 a.C. Le notizie che fissano la fioritura letteraria del poeta intorno al 200 quadrano bene con queste indicazioni. Dobbiamo immaginarci un'attività letteraria compresa fra il periodo della seconda guerra punica ( 218-201 a.C. ) e gli ultimi anni di vita del poeta: la Casina allude chiaramente alla repressione dei Baccanali del 186 a.C.. Plauto fu autore di enorme successo, immediato e postumo, e di grande prolificità. Inoltre il mondo della scena, per sua natura, conosce rifacimenti, interpolazioni, opere spurie. Sembra che nel corso del II secolo circolassero qualcosa come centotrenta commedie legate al nome di Plauto: non sappiamo quante fossero autentiche, ma la cosa era oggetto di viva discussione. Nello stesso periodo, verso la metà del II secolo, cominciò un'attività che possiamo definire editoriale, e che ha grande importanza per il destino del testo di Plauto. Di Plauto furono condotte vere "edizioni" ispirate ai criteri della filologia alessandrina. Benefici effetti di questa attività si risentono nei manoscritti pervenuti sino a noi: le commedie furono dotate di didascalie, di sigle dei personaggi; i versi scenici di Plauto furono impaginati da competenti, in modo che ne fosse riconoscibile la natura; e questo in un periodo che ancora aveva dirette e buone informazioni in materia. La fase critica nella trasmissione del corpus dell'opera plautina fu segnata dall'intervento di Varrone, il quale, nel De comoediis Plautinis, ritagliò nell'imponente corpus un certo numero di commedie ( ventuno, quelle giunte sino a noi ) sulla cui autenticità c'era generale consenso. Queste erano opere da Varrone accettate come totalmente e sicuramente genuine. Molte altre commedie - fra cui alcune che Varrone stesso riteneva plautine, ma che non aggregò al gruppo delle "ventuno" perché il giudizio era più oscillante - continuarono a essere rappresentate e lette in Roma antica. Noi ne abbiamo solo titoli, e brevissimi frammenti, citazioni di tradizione indiretta: questi testi andarono perduti nella tarda antichità, fra il III e il IV secolo d.C., mentre la scelta delle "ventuno" si perpetuava nella tradizione manoscritta, sino ad essere integralmente recuperata nel periodo umanistico. La cronologia delle singole commedie ha qualche punto fermo: lo Stichus fu messo in scena la prima volta nel 200, lo Pseudolus nel 191, e la Casina, come si è detto, presuppone avvenimenti del 186. Per il resto, alcune commedie presentano allusioni storiche che hanno suggerito ipotesi di datazione troppo sottili e controverse. Uno sguardo cursorio agli intrecci delle venti commedie pervenuteci integre ( la Vidularia, messa in ultima posizione da Varrone, fu oggetto di danneggiamenti nel corso della trasmissione manoscritta: ne abbiamo infatti solo frammenti ) è senz'altro opportuno, anche se può suggerire una prima impressione assai parziale e anche fuorviante. Per unanime riconoscimento, la grande forza di Plauto sta nel comico che nasce dalle singole situazioni, prese a sé una dopo l'altra, e dalla creatività verbale che ogni nuova situazione sa sprigionare. Ma solo una lettura diretta può restituire un'impressione adeguata di tutto ciò: e se l'arte comica di Plauto sfugge per sua natura a formule troppo chiuse, una maggiore sistematicità nasce proprio dalla considerazione degli intrecci, nelle loro più elementari linee costruttive. Prima delle commedie vere e proprie, nella trascrizione manoscritta c'è quasi sempre un argumentum, cioè una sintesi della vicenda. In alcuni casi sono presenti addirittura due argumenta, e in questo caso uno dei due è acrostico ( le lettere iniziali dei singoli versi formano il titolo della commedia stessa ). All'inizio delle commedie vi è un prologo, in cui un personaggio della vicenda, o una divinità, o un'entità astratta personificata presentano l'argomento che si sta per rappresentare. Nella commedia plautina è possibile distinguere, secondo una suddivisione già antica, i deverbia e i cantica, vale a dire le parti dialogate, con più attori che interloquiscono fra di loro, e le parti cantate, per lo più monologhi, ma a volte anche dialoghi tra due o addirittura tre personaggi. Nelle commedie di Plauto ricorre spesso lo schema dell'intrigo amoroso, con un giovane ( adulescens ) che si innamora di una ragazza. Il suo sogno d'amore incontra sempre dei problemi a tramutarsi in realtà a seconda della donna di cui si innamora: se è una cortigiana deve trovare i soldi per sposarla, se invece è onesta l'ostacolo è di tipo familiare. Un altro elemento strutturale di grande importanza nelle commedie di Plauto è il riconoscimento finale ( agnitio ), grazie al quale vicende ingarbugliate trovano la loro fortunosa soluzione e ragazze che compaiono in scena come cortigiane o schiave recuperano la loro libertà e trovano l'amore. La grande comicità generata dalle commedie di Plauto è prodotta da diversi fattori: un'oculata scelta del lessico, un sapiente utilizzo di espressioni e figure tratte dal quotidiano e una fantasiosa ricerca di situazioni che possano generare l'effetto comico. È grazie all'unione di queste trovate che si ha lo straordinario effetto dell'elemento comico che traspare da ogni gesto e da ogni parola dei personaggi. Questa uniforme presenza di comicità risulta più evidente in corrispondenza di situazioni ad alto contenuto comico. Infatti Plauto si serve di alcuni espedienti per ottenere maggior comicità, solitamente equivoci e scambi di persona. Plauto fa uso anche di espressioni buffe e goliardiche che i vari personaggi molto di frequente pronunciano; oppure usa riferimenti a temi consueti, luoghi comuni, anche tratti dalla vita quotidiana, come il pettegolezzo delle donne. Le commedie di Plauto sono delle rielaborazioni in latino di commedie greche. Tuttavia, questi testi plautini non seguono molto l'originale perché Plauto da una parte adotta il procedimento della contaminatio, per il quale mescola insieme due o più canovacci greci, dall'altra aggiunge alle matrici elleniche cospicui tratti riconducibili a forme teatrali italiche come il mimo e l'atellana. Plauto tuttavia continua a mantenere nella sua commedia elementi ellenici quali i luoghi e i nomi dei personaggi (le commedie della recensione varroniana sono tutte palliatae, cioè di ambientazione greca). Si può affermare che Plauto prende molto dai modelli greci ma grazie ai cambiamenti e alle aggiunte il suo lavoro non risulta né una traduzione né un'imitazione pedissequa. A questo contribuisce anche l'adozione di una lingua latina molto vivace e pittoresca, in cui fanno spesso bella mostra di sé numerosissimi neologismi. La cosa che distingue l'imitatore dal grande scrittore è la capacità di quest'ultimo di farci dimenticare, tramite le sue aggiunte e le sue rielaborazioni, il testo di partenza. Sul tema della contaminatio c'è un'altra importante nota, il fatto che nei prologhi del Trinummus ( verso 19 ) e dell'Asinaria ( verso 11 ) Plauto definisce la propria traduzione con l'espressione latina "vortere barbare" ( in italiano: "volgere dal greco in latino" ). Plauto utilizza il verbo latino vortere per indicare una trasformazione, un cambiamento di aspetto; si perviene necessariamente alla conclusione che Plauto non mirasse solamente a una traduzione linguistica ma anche letteraria. Il fatto poi che utilizzi l'avverbio barbare deriva dal fatto che essendo le sue fonti di ispirazione di origine greca, in latino erano rese con un notevole perdita di significato oltre che di artisticità, e dato che per i Greci tutto ciò che era straniero era chiamato barbarus, Plauto afferma che la propria traduzione è barbara.1 punto

-

La moneta che hai postato è parte di una serie nota, Per Quanto per assurdo si voglia anticipare rispetto al 498, il problema del 40 nummi di Zeno dato a Odoacre rimane invariato1 punto

-

Fa parte delle emissioni anonime di gettoni ”Rosa/Grande globo” databili nel periodo circa 1500-1550. Il globo è sproporzionatamente grande rispetto allo spazio disponibile all’interno dell’intreccio e la croce alla sommità del globo ha una forma piuttosto rudimentale.1 punto

-

Nel post #156 (poco sopra) sono inspiegabilmente sparite le immagini di queste vignette, le ripropongo per non lasciare quel post senza alcun senso. ________ ____________ ________ _____ ______ Finalmente ho un pò di tempo libero per prendermi cura delle mie monete romane.. Claudia, cosa è successo alle mie monete? non hanno più la patina! Ho si, le ho pulite, erano veramente sporche, dovresti ringraziarmi! NO!... NO!!! la patina delle mie monete!1 punto

-

C’e’ un punto magico a Milano, in pochi passi giri la testa a destra e vedi ...e se la giri a sinistra vedi invece ... I due grandi simboli che puntano a un baricentro comune in Piazza Cordusio, stasera li omaggiamo entrambi, in notturna ancor più belli e di monito rappresentativo ...1 punto

-

Se avete desiderio di approfondire un poco... http://lastoriaviva.it/il-manoscritto-voynich-bufala-depoca-codice-alchemico-o-testo-del-nuovo-mondo/1 punto

-

Taglio: 2 euro CC Nazione: Francia Anno: 2017 B Tiratura: 10.000.000 Condizioni: MB Città: Milano1 punto

-

Taglio: 2 euro Nazione: Malta Anno: 2015 Tiratura: solo divisionale Condizioni: SPL Città: Milano1 punto

-

Taglio: 20 Centesimi Nazione: Italia Anno: 2018 Tiratura: ? Condizioni: SPL Città: Torino1 punto

-

Taglio: 2 euro CC Nazione: Italia Anno: 2018 A Tiratura: 3.966.000 Condizioni: SPL e BB Città: Milano Note: 2 pezzi1 punto

-

Buona serata Qui trovi qualche informazione http://www.ukdfd.co.uk/pages/nuremberg-jetons.html http://sri.lamoneta.it/Numismatica/rechenpfennig.php saluti luciano1 punto

-

Io penso che l’autore si farebbe delle gran risate pensando a quanti antichi apprendisti stregoni e quanti moderni studiosi hanno perso il loro tempo a cercar di decifrare la scrittura ed interpretare le immagini di quel libro.1 punto

-

Anche per l'altro 2 euro 2018 "175° anniversario morte Granduca Guillaume I" http://eurocollezione.altervista.org/_LUSSEMBURGO_/_2_euro_2018_commemorativo_Guglielmo.htm1 punto

-

Cari tutti per come si ritiene una produzione dei Tipi H5a-b-c? sostenuta per 35 anni circa (1181-1216) si potrebbe ipotizzare (per difetto, a mio avviso) un numero di denari pari a 2-300.000 mila per anno che moltiplicato per 35 equivale a 10.000.000 circa di pezzi. Calcolando 15.000 monete per ogni conio occorrevano 666 incisioni per ogni dritto e rovescio. Quanti incisori (ognuno con proprie particolarità considerando la tolleranza iconografica riscontrata anche in epoche precedenti nella preparazione dei conii) si sono alternati nella lavorazione? Mah......insomma una bella macedonia in cui inzuppare il cucchiaino. Sto dando i numeri. Ve lo avevo detto....... ciaoooo1 punto

-

1 punto

-

Non credo sia il trattamento corretto, ho compreso che si tratta di argento, anche a basso titolo. Che reazione ci dovremmo attendere dall'acqua ossigenata (a che volumi?) con la moneta. Secondo me si ossida tutto.. e diventa quasi tutto grigio nera, le zone verdi si ossidano e rischi solo di rovinarla. Io procederei con la complessazione dei sali efflorescenti di rame con ammoniaca 20%. Significa, immergi la moneta in ammoniaca al 20% con controllo a vista, ogni ora . Asciuga delicatamente quando sarai soddisfatto del grado di eliminazione delle diverse maculazioni e fine. Altre operazioni di lavaggio non tendono ad eliminare il problema.1 punto

-

1 punto

-

Se può essere d'aiuto una "foto" sull'utenza (clienti) del nostro sito... Direi che dia una panoramica abbastanza chiara sullo status.1 punto

-

Su non prendiamoci in giro, sarebbe più onesto ammettere d'aver detto una castroneria, o più educatamente aver fatto disinformazione, era palese la tua risposta 146 al 145, non stava parlando di Vette d'Italia o Aratrici, ma semplicemente di marenghi e sterline.1 punto

-

Grazie per aver scovato per noi questo filmato. Caspita. L'ho visto tramite app sul televisore ieri sera e l'ho riguardato stamattina (senza audio ?; fastidiosissimo) . Mentre ciò avveniva ho ripensato a quanti inveiscono regolarmente circa il conservare monete in slab. Per carità io sono del partito dell'"ognuno faccia ciò che crede". D'altro canto sono convinto che tali gioielli, rarissimi o anche unici in queste condizioni di conservazione, al fine di essere tramandati intatti alle generazioni future, abbiano il diritto di essere isolati e preservati da ogni tipo di contaminante esterno.....compreso il collezionista. Io sicuramente non vorrei toccarle. Per il tatto mi van benissimo le mie monete in ef o meno. A parte questa riflessione del tutto personale consiglio vivamente di ritagliarsi qualche minuto e godersi le immagini. Buon week end.1 punto

-

Ciao @adelchi, In effetti si tratta di una sorta di boccale con coperchio, con la base più larga della bocca, ottenuto da un unico blocco di pietra ollare, il coperchio e a sé . interessante l'ansa , ottenuta dallo stesso blocco. Mi sono cimentato ad un disegno semplice che allego .1 punto

-

1 punto

Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00

Lamoneta.it

La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.

Il network

Hai bisogno di aiuto?

AdolfoViperetta.thumb.jpg.567df83d4aa18c98f435a6b9921cca31.jpg)