Classifica

Contenuti più popolari

Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 03/03/19 in tutte le aree

-

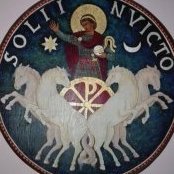

Alcune notizie del Post sono estratte da : L' Antica Roma , di Rodolfo Lanciani . Il culto di Vesta , inteso come conservazione perpetua del fuoco , e' certamente uno dei piu' antichi culti venerati dagli uomini , anche da quelli preistorici poiche' era una necessita' quotidiana mantenere vivo il fuoco . A Roma , dedicate al culto di Vesta , erano preposte un gruppo di sei giovani vergini sacerdotesse scelte tra le famiglie piu' nobili di Roma , ma dovevano possedere dei requisiti inderogabili , vediamo quali erano . L' eta' minima e massima per entrare nell' ordine delle Vestali , era fissato tra sei e dieci anni ; i genitori dovevano essere entrambi viventi , di condizione libera e scevri da ogni colpa nella vita pubblica , ma anche in quella privata , infatti a proposito di questa seconda condizione , Tacito ci fa sapere che nella scelta di una Vestale , in sostituzione di una deceduta nell' anno 19 , erano in ballo due candidate , una , figlia di Domizio Pollione e l' altra , figlia di Fonteio Agrippa , non venne scelta la figlia di Fonteio perche' c' erano screzi con sua moglie e questo fatto fece pensare al Senato che l' astio tra i due genitori non fosse gradito a Vesta , quindi fu scelta la figlia di Pollione . Anche fisicamente le sei ragazze dovevano essere perfette , quelle con disturbi alla vista , alla dizione o con la piu' minima deformazione fisica erano escluse dalla selezione . Il numero delle Vestali era fissato a sei ragazze e tale rimaneva a meno della morte di una di loro ; l' unica rappresentazione ufficiale delle sei Vestali risiede in rarissimo medaglione di Jiulia Domna in cui si vedono le sei sacerdotesse mentre offrono sacrifici davanti al Tempio della dea . Le sei ragazze scelte venivano condotte nell' Atrium Vestae per la cerimonia di investitura , questa iniziava con il taglio dei capelli che venivano appesi in segno di offerta alla dea , alla Lotus capillata , un albero che al tempo di Plinio aveva oltrepassato i 500 anni di vita ; le ragazze venivano vestite con un abito bianco purissimo e giuravano di rispettare i loro sacri doveri ; nei trenta anni del servizio dovevano cambiare anche il loro nome aggiungendo al nuovo : Amata ; la durata del servizio alla dea era fissato in trenta anni , dopo di che erano libere da ogni obbligo , potevano anche di sposarsi . Altro privilegio era quello che alla loro morte potevano essere inumate all' interno delle mura . Nel corso dei trenta anni di servizio alla dea e allo Stato , il trentennio era diviso in tre periodi di iniziazione , dal noviziato al piu' importante , quando la piu' anziana era chiamata , come ultimo nome , Maxima , in pratica come una Madre Badessa o Superiora delle odierne Suore . Come si e' visto , qualche obbligo delle antiche Vestali , con la debita differenza delle diverse epoche storiche , era simile a quello delle odierne Suore cristiane o almeno a quelle di qualche tempo ormai andato . Gli obblighi durante i trenta anni di servizio , ai quali erano soggette le sei Vestali , erano rigidi e gravosi ma comunque partecipavano attivamente alla vita pubblica dello Stato , ma se disattesi potevano portare anche alla morte che prevedeva la sepoltura in vita ; questi obblighi erano pero' compensati da molti privilegi , quali onori , rispetto e ricchezza derivante dalle rendite dell' ordine , tra cui terre , lasciti familiari , testamenti di privati , o dell' Imperatore di turno , Tiberio fu uno di questi . Inoltre le sei Vestali non erano soggette alla legge comune ne' a quella dei Censori ; a loro erano riservati i posti d' onore in tutti i luoghi pubblici e addirittura possedevano una propria scuderia come dimostra una scoperta avvenuta nel 1735 in una fattoria a Prata Porci , una tenuta della Gens Porcia , presso Frascati , vicino Roma , dove fu trovata una lastra in bronzo che portava questa incisione : “Questo cavallo appartiene a Calpurnia Pretestata , Vestalis Maxima , questo cavallo non puo' essere confiscato” , altre lastrine furono trovate in zona che portavano i nomi di Flavia Publicia e Sossia , entrambe Vestali Massime , quindi tutte appartenenti all' Ordine . La fine di queste “Suore” dell' antica Roma e di conseguenza del culto di Vesta , avvenne dopo oltre 1000 anni di vita dell' ordine , nel 394 dopo la morte di Eugenio , Teodosio chiuse il Tempio e spense il fuoco . L’ ultima Vestale Massima fu Coelia Concordia nel 384 , il fuoco sacro venne spento nel 391, il Palladio custodito nel penus Vestae venne distrutto : Zosimo , Libro V , 38 , racconta il pianto disperato e le maledizioni lanciate da una delle ultime Vestali quando Serena , moglie di Stilicone , entrata nel tempio di Cibele , tolse dal collo di Rea la preziosissima collana che l’ adornava e l' indosso' . Ultima curiosita' , all' interno del Tempio di Vesta erano custoditi oggetti sacri risalenti alla fondazione di Roma e il misterioso Palladio , nel 191 al tempo di Commodo il Tempio e la casa delle Vestali presero fuoco ma furono salvati gli oggetti sacri e il Palladio fu portato fuori dal suo nascosto sacrario , fu visto per la prima volta dopo quasi 1000 anni , da alcuni comuni cittadini accorsi per domare l' incendio . In foto , Medaglione di Julia Domna con le sei Vestali offerenti d' innanzi al Tempio , un Sesterzio sempre di Julia Domna con quattro Vestali e un Denario della Gens Cassia con il Tempio di Vesta come era in epoca repubblicana .5 punti

-

Cercheremo e cerchiamo di fare divulgazione cercando di abbracciare più temi e più aspetti, ce ne saranno altri anche per i video, si cerca di trovare più soluzioni per arrivare poi allo stesso risultato auspicato finale che e’ promulgare, incuriosire, far conoscere la storia, l’identita, la numismatica, i video YouTube e’ una nuova strada innovativa e per tutti, ma lo e’ anche il Gazzettino del Cordusio, lo e’ stata l’esposizione permanente di Monete della zecca di Milano in Ambrosiana sempre per tutti, lo e’ stato il workshop sulla qualità e conservazione delle monete, tutti questi percorsi ed esempi tendono allo stesso risultato finale divulgativo, con strade differenti, ma col medesimo scopo e obiettivo.3 punti

-

DE GREGE EPICURI Visto che @giancarlone non ci pensa (per ora), comincio a proporvi una delle numerose medaglie fatte coniare dal Centro Culturale Numismatico Milanese a partire dagli anni '50. Alcune richiamano gli anniversari importanti della fondazione o ri-fondazione del CCNM; ma per la maggior parte sono commemorative di eventi commerciali, organizzati a Milano dal Centro stesso; questa medaglia in bronzo (50 mm e 64,3 g.) si riferisce al convegno del 1986. La medaglia è di C.Varisco (al D, sul busto, in basso), prodotta dalla ditta Lorioli (al rovescio). Al D un busto a destra di Francesco Sforza, nome fra due stelle; in basso: 1401-1466. Al R: Circolo Culturale Numismatico Milanese- XXV Convegno Numismatico Nazionale- Milano marzo 1986. Quasi tutte le medaglie del CCNM hanno iconografie strettamente "milanesi".2 punti

-

4) per le monete di questa sezione il pezzo migliore di oggi secondo me...(avrei un'altra monetina del Regno d'Italia che magari posterò anch'essa qui in un altro post vista la rarità e il fatto che l'ho trovata in ciotola) Montenegro 20 parà 1914 800'000 pezzi e ben conservata e patinata2 punti

-

Salve a tutti! oggi ho finalmente trovato il tempo di fare un giro al Cordusio in mattinata... qualche soddisfazione anche oggi c'è stata: 1) due monetine prese ad 1€ sx: 200 reis Brasile 1901 dx: 2 dracme Grecia 19262 punti

-

Due Fiorini IV Tipo 1626 V Carlo Emanuele I p.s. questo sara' apprezzato da Blaise2 punti

-

2 punti

-

Oggi zero spese, nemmeno una monetina da un euro da inserire nell'apposita discussione mi è stata però regalata questa di seguito, un centesimo del Lombardo-Veneto del 1852 martoriato e con foro. e come si suol dire... ad aquila bicipite donata non si guarda nel becco!2 punti

-

Salve , il medaglione di Lucilla e' questo , di Crispina non lo trovo da riprodurre nel post . Semplicemente meraviglioso . Evidentemente Julia Domna riprese questo medaglione di Lucilla essendo identico e vi aggiunse la legenda VESTA MATER2 punti

-

Esistono, a memoria, anche i medaglioni di Crispina, di cui uno stupendo passato anni fa alla Nac, e di Lucilla, con al rovescio la rappresentazione delle vestali. Adesso sono in giro e non riesco a fare una ricerca delle immagini o dei link. Magari qualche amico riesce a farlo subito.2 punti

-

Conio debole, conio stanco, mancanze volute? Mi aiutate a capire? Piastra 1805 capelli lisci, per gentile concessione del mio Amico Angelo ?2 punti

-

Vedete? .. Non l'ho scritto, ma era da intendere. Ci sono collezionisti che controllano sistematicamente tutti i coni delle monete borboniche.. e ne fanno tesoro e le mettono anche in collezione. Non mi viene da scrivere che sono m.tti, ma vanno apprezzati, perché comunque hanno delle monete diverse; le une dalle altre. @Rocco68.. è uno di questi. Era la mano libera degli incisori che ha creato questo.2 punti

-

Segnalo l'uscita del n. 348 di Panorama Numismatico questo il sommario: Curiosità numismatiche – Pag. 3 Alberto Castellotti, La religiosità di Costantino il Grande e della sua famiglia: un approccio storico-numismatico – Pag. 9 Lorenzo Bellesia, Un inedito ducato d’oro di Francesco IV Gonzaga duca di Mantova – Pag. 15 Franco Comoglio, Monetazione della Langobardia Maior. Un enigmatico tremisse di Cuniperto – Pag. 18 Realino Santone, Monete medievali molisane. Denari tornesi di Campobasso: una interessante e rarissima variante – Pag. 21 Giuseppe Gasbarro, Un mezzanino aragonese coniato nella zecca di Sulmona – Pag. 22 Lorenzo Bellesia, Note su tre monete medievali di Ancona: grosso agontano, grosso bolognino e denaro – Pag. 23 Renzo Bruni, Un’inedita medaglia di Leone XII per l’Università di Ferrara. Resoconto di una travagliata emissione – Pag. 27 Roberto Caccuri, Un insieme di prove apparentemente inedite della medaglia premio creata da Pietro Thermignon per l’Esposizione Generale Italiana in Torino del 1884 – Pag. 37 Giuseppe Carucci, Le monete di Spitzbergen – Pag. 49 Recensioni – Pag. 52 Notizie dal mondo numismatico – Pag. 56 Mostre e Convegni – Pag. 62 Aste in agenda – Pag. 631 punto

-

Ciao a tutti, mi permetto di presentarvi questo dischetto, ben 40 mm di diametro e ca. 9 g. Chi mi conosce sa che la conservazione per me non è tutto, ma devo qui purtroppo dare atto che un lato è molto rovinato, anche se lo si riesce ancora bene a gustare l'altro direi che è in condizioni gradevoli Ho cercato di conservare l'oggetto immergendolo in una emulsione di olio in acqua tiepida, ma non ho avuto l'effetto desiderato, anzi, alla fine lo ho consumato. Servus, Njk1 punto

-

Anche questa è una moneta indiana: https://en.numista.com/catalogue/pieces6658.html Il verso giusto:1 punto

-

2) anche queste due monetine prese ad 1€ l'una sx: 20 Stotinki 1906 Bulgaria dx: 25 parà Regno dei Serbi dei Croati e degli Sloveni 19381 punto

-

1 punto

-

Tranquillo Illy, so della tua stima e comprendo perfettamente che è necessario stimolare il dibattito e il dubbio per far sì che nuove ipotesi vengano formulate senza timori. La mia resta peraltro solamente un'ipotesi (mi aspettavo difatti dei commenti ad essa e magari anche delle critiche, non stavo cercando approvazione unanime), peccato che la moneta del BnF non sia rintracciabile al momento per un confronto. Rivedendo le foto eBay poi non me la sentirei di escludere del tutto che possa essere Caracalla da Cesare al rovescio (Geta lo vedo già più difficile). Anche il particolare della O menzionata da Silvio non è affatto da sottovalutare in effetti: anch'io avevo archiviato il dettaglio come un occhiello del mantello/paludamento appartenente alla parte bassa del busto. In effetti l'ipotesi che possa essere invece una lettera O non si può scartare completamente al momento.1 punto

-

DE GREGE EPICURI Può essere il RIC 363 (se riporta COS XIIII) oppure il RIC 390 (se COS XV); purtroppo sulla moneta postata la cifra non è leggibile. Peccato per le diffuse e profonde abrasioni, la patina sarebbe stata molto bella.1 punto

-

grazie Cabanes per il tuo contributo! Proverò a combinare entrambi i metodi con - nove parti di emulsione calda di olio animale in acqua - una parte di idroinfuso di semi come da te consigliato e magari un poco di glucido disaccarido. Vi terrò aggiornati. NJk1 punto

-

Orpo, mi spiace che sia finito in malo modo, anche se credo che tu ne sia responsabile: quel tipo di dischetti normalmente va trattato con un idroinfuso di semi di coffea canefora preventivamente arroventati, e tale infuso deve essere conservato, durante l'immersione del dischetto, a temperatura non inferiore ai 75°C. Dopo tale trattameno solitamente i dischetti aumentano leggermente il loro volume, talvolta arrivando a compensare mancanze come quella da te evidenziata (in termini volumetrici, ovviamente). Quindi assolutamente no olio e no acqua tiepida, questi due reagenti normalmente trasformano i dischetti in mappazze. E' altrettanto vero, comunque, che la consumazione, dopo il trattamento da me suggerito, è conseguenza naturale.1 punto

-

shop ipzs non so quando ci sia stato il segnale esatto ma mi sono connesso alle 20:00 del 03/03/2019. Ve lo aspettavate ? Siete sorpresi ? Personalmente mi aspettavo che avesse successo ma non che finisse SoldOut così in fretta.1 punto

-

Di nulla @pedro_88 , i due personaggi rappresentano l'arcangelo Gabriele e la vergine Maria.1 punto

-

Avete ragione, ( vale la scusa che ho avuto un attacco di gotta? ) proseguo con la medaglia del 1987 ...e il volantino del CONVEGNO1 punto

-

Buonasera! Oggi ad un mercatino ho trovato una moneta particolare e volevo condividere con voi il ritrovamento: 1 agora Israele a 50 centesimi del 1960-80.1 punto

-

1 punto

-

Ecchimeeeee .... 2 Pounds "Britannia", argento 999, peso 31.21 grammi, diametro 38.61 millimetri, contorno rigato1 punto

-

Buona domenica a tutto il forum salve Rocco secondo il mio modesto parere non si tratta di conio stanco direi più a delle mancanze volute.1 punto

-

1 punto

-

Bella ottagonale con il SS.Sacramento (si vede la leggenda SIA.LAV..SS .A...)in ostensorio e l'annunciazione, seconda metà del XVII secolo.1 punto

-

decisamente si, non vedo traccia della relativa contromarca al dritto... ma magari dal vivo si vede1 punto

-

Premesso che tutto e' possibile e che la tua ipotesi ha la stessa ragion d'essere della mia mi sento di confermare la mia interpretazione : la presunta "barba" spunta precisamente dal mento del personaggio connotando una decisa volonta' di " maschilizzarlo", probabilmente identificandolo con Wotan stesso. Anche la presenza della lupa e' caratterizzante essendo il lupo ,o meglio I lupi,complemento inscindibile di Odino ,piu' difficile risulta giustificare,dal punto di vista germanico, la presenza dei gemelli sotto la fiera. Certo e' che agli artisti del nord e' sicuramente piaciuta molto l'iconografia della moneta romana in questione forse proprio in virtu' di tale predisposizione ad essere "omologata" ai fini della mitologia nordica. Adelchi.1 punto

-

Una cosa è la raccolta un' altra altra è il collezionismo. Il concetto di collezione inscindibile dal concetto di qualità delle monete. ?1 punto

-

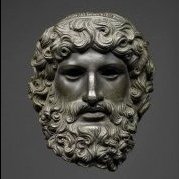

Grazie Massenzio conosco le emissioni di Artuquidi e Zengidi ma non questa che riporta un interessantissimo abbinamento tra iconografia romana/latina e un’epigrafia araba. La data gregoriana corrispondente all’Hegira 547 e’ ca. 1152 molto tarda pef la rappresentazione dell’imperatore romano sul diritto. Nella descrizione della moneta ( non ho sottomano il volume sugli Artuquidi) si menziona la legenda del diritto?1 punto

-

DE GREGE EPICURI La monetazione dei bronzi di Postumo è molto complicata; se cerchi con le parole-chiave "Postumo; bronzi" troverai in "Romane imperiali" numerose discussioni in proposito. Esistono almeno due zecche diverse (o tre, secondo altri) che hanno coniato queste monete, con stili differenti. Il peso poi è estremamente vario, da pochi grammi a 35-38 g., e quest ultimi sono considerati "doppi sesterzi", mentre il fatto che la testa sia laureata o radiata conta poco.1 punto

-

grazie per la citazione! Cosa dire... ogni tuo post è rilevante per bellezza dei tuoi esemplari nonché per la presentazione fotografica che da sempre lì contraddistingue. Ma ciò non toglie nulla al tuo "occhio numismatico" che riesce a leggere dettagli tecnici delle monete anche da foto di vendita di scarsa qualità. complimenti sinceri1 punto

-

E' vero, infatti leggendo ho visto che dovrebbe avere un crescente dopo il segno di officina. A me, in effetti, sembra di vederlo (una sorta di "V" sotto il piede sinistro- destro di chi guarda- del soldato di sinistra- destro di chi guarda). Ma non vorrei che fosse come quelle cose che sei così convinto di vederle che ti sembra che ci siano davvero, anche se in realtà non ci sono?. Grazie Xenon97! Buona serata. Stilicho1 punto

-

1 punto

-

Sono in sintonia con @cliff , in linea di massima oggi si tende poco a studiare le monete in tutti i loro aspetti , si colleziona piu' per estetica che per interesse storico e culturale , la dimostrazione e' che quando escono in commercio monete in bassa / bassissima conservazione , ma rare o inedite , alcuni rispondono con una indifferente alzata di spalle e cosi' la numismatica , come scienza , muore .1 punto

-

Ciao @L. Licinio Lucullo , ti rispondo con piacere presentandoti questo link , dove troverai anche la risposta alla tua domanda dove si trova il piede in bronzo dorato e come si presentava la statua della Nike (Vittoria) di Taranto che venne portata a Roma e posizionata da Ottaviano , non ancora Augusto , nella Curia del Senato a Roma : http://iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=45761 punto

-

Interessante questo intervento di @ceolo che pone più spunti che potrebbero essere esaminati. Mi soffermo al momento su un periodo che è forse più importante per Milano di quanto possa sembrare, cioè il passaggio dal Regno Longobardo ai carolingi. Momento che diventa di disconnessione e di cambiamento, è Carlo Magno che lo attua e cause politiche portano Pavia e Milano ad avere dei cambiamenti. A Pavia in quel momento non abbiamo sovrani nella capitale pavese che avrebbe rallentato le sue emissioni, nel contempo sembra che la moneta milanese in quel momento abbia avuto e goduto di un maggior raggio d'azione. Decisioni politiche, strategiche, di cambiamento di Carlo Magno ma anche di ruolo delle due città, d'altronde Pavia era longobarda. Pavia rimane centro politico dove c'è il Palatium, Milano ha la chiesa vescovile ; ruoli diversi e differenti che potrebbero essere definiti in altro modo più economico, Pavia come città Mercato, fiere, mercanti, trasporto fluviale, Genova vicina, Milano più sinteticamente città Industria, quindi una Milano che in quel preciso momento diventa più protagonista e con un suo ruolo attivo.1 punto

-

Capisco ora l'insieme. Similare al Tucci e con una trattazione temporale più ampia lo Zorzi" Monete e mercanti della Serenissima" bella monografia che arriva fino alla fine della repubblica. Questo librone ha una particolarità. Contiene la collezione della Popolare di Vicenza, collezione che temo si sia persa nelle nebbie del Veneto. Sicuramente non è la storia di Venezia della Treccani, ma trattando di mercanti aiuta a percepire le tematiche che portarono alle varie strade del lungo percorso di Venezia e del perchè fu decretata la sua fine. E' un bel racconto che si snoda attraverso i secoli.1 punto

-

Di puntini abbozzati ne è piena la monetazione Napoletana. Di punti voluti (certi) invece.... Ne stanno ben pochi. Qual'è la causa che ha spinto l'incisore o il suo aiutante a mettere il punto in questa posizione? Cambiando il significato della parola HIE. REX in HIER. EX Ci troviamo nel 1796......1 punto

-

Buonasera, aggiungo immagini dell'ultima arrivata in collezione. Un bel tondello appartenente alla variante CNI 369, ossia mancante dei segni = a margine della data al dritto rispetto alle più comuni con rifermento Muntoni 94. Moneta interessante anche per la fattura del busto al rovescio, che risulta essere più minuta e posizionata particolarmente in alto rispetto al solito.1 punto

-

Per approfondire... la punteggiatura, quando singola (sia essa in legenda, sia al fianco del valore, alle sigle dei responsabili di zecca), è sicuramente da fare ricadare nei casi che ho riferito, della semplice dimenticanza. A volte leggiamo legende continue del tipo SICILIARETHIEREX ecc.ecc. che non farebbero intendere ad un mancana voluta, anche perchè a volte ci sono in altre parti delle legende a volte miste .. e così via. Al contraio, come tutti sappiamo il caso delle mancanze delle lettere (coma ad esempio la solita I) e su più coni, di diversi nominali, ci conduce verso un'altra strada da seguire...che in definitiva sarebbe l'errore/mancanza commessa di proposito. Così come su alcune monete di punti ne troviamo due....ci sono monete che hanno due belli "palloncini" ed è stato anche creato (dall'incisore) l'apposito spazio (allargando la legenda) per inserirli. In definitiva le monete con queste particolarità vanno e/o andrebbero valutate caso per caso...potrei stare qui a fare tantissimi esempi....come questo anche che Vi sottopongo sulle monete d'oro di Carlo di Borbone V e U ... anche queste hanno un significato.1 punto

-

Continuo con i 9 Cavalli del 1790, non sia mai che spunti un'altra variante ?1 punto

-

@Liutprand… da biblionummofilo non posso non avere la tua preziosa bibliografia ? e ringrazio @ak72 per averla riproposta in questa sede nella sua parte specificamente medievale… tuttavia la mia idea è di raccontare qualcosa in più sulla storia degli studi e degli studiosi di numismatica veneziana sia facendo riferimento alle prime opere dei padri fondatori che agli studi più recenti inerenti anche la storia monetaria ed economica, ciascuno magari può approfondire una o più opere a cui è particolarmente legato e raccontarci qualcosa di interessante ? Comincio io parlando di una recente e soddisfacente nuova acquisizione fatta nel quartiere libroso della mia città, un bel volumetto di Ugo Tucci "Mercanti, navi, monete nel cinquecento veneziano", si tratta di una raccolta di saggi del suo autore tutti inerenti la storia economica veneziana con excursus storico-monetari, in particolare gli ultimi due saggi approfondiscono in maniera a mio parere estremamente gustosa aspetti di storia monetaria, il primo di questi saggi, " la meccanizzazione della coniatura e la zecca veneziana" entra nel vivo della produzione monetaria e della tecnologia usata nella zecca di Venezia raccontando del faticoso processo di innovazione tecnologica che nella suddetta zecca, come anche in altre in Italia, ha incontrato varie resistente nonostante le precoci iniziative in tal senso, si andavano a toccare interessi e consuetudini di lavoro, in particolare c'era il rischio di alterare in peggio la lavorazione del gioiello e vanto della monetazione veneziana, il ducato/zecchino, che è oggetto di studio del secondo saggio di storia monetaria, "Le emissioni monetarie di Venezia e i movimenti internazionali dell'oro", in questo studio si scopre che il ducato/zecchino ha avuto una lunghissima vita internazionale, ben al di là dell'influenza economica e commerciale della Repubblica, in un sintetico ma saporito viaggio Tucci narra le particolarità della circolazione aurea nel vicino e medio oriente spiegando come lo zecchino fosse la moneta preferita nel commercio internazionale per una serie di ragioni, in primis la sua eccellente fattura e qualità che lo elevavano a strumento privilegiato di tesaurizzazione così come a materiale di prima scelta nella produzione di manufatti e gioielli aurei che sia in Persia che in India avevano un vasto mercato, si scopre quindi una vita esotica dello zecchino che viaggia dall'Impero Ottomano, all'Egitto e alla Persia fino all'India e questo per tutta la vita della Repubblica di Venezia e ben oltre la sua rilevanza economica internazionale ormai da tempo esauritasi, non solo ma le stesse monete auree locali, l'ashrafi egiziano, il sultani altin turco e l'abbasi persiano, sono tutte monete ispirate dalla metrologia dello zecchino… un impatto davvero notevole nella storia monetaria, paragonabile e parallelo per alcuni versi a quello del pezzo da otto ispanico, anche se quest'ultimo ebbe circolazione davvero mondiale… un tema questo della vita internazionale del ducato/zecchino che mi ha condotto ad esplorare la bibliografia specifica esistente, scoprendo cose interessanti, ma di questo magari si parlerà in altra occasione1 punto

-

Salve, premesso che non mi occupo di epigrafia monetale, voglio solo informarla che in Sicilia oltre alla più famosa isola di Mozia, esisteva anche un centro chiamato MOTYON. Tale centro viene ricordato dallo storico Diodoro Siculo, il quale narrando le imprese del condottiero siculo Ducezio, ci informa che MOTYON era una città che si trovava nella chora (territorio) di Akragas. Allo stato attuale delle ricerche, questa città viene identificata con il sito archeologico di Vassallagi, nei pressi del paese di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Per maggiori approfondimenti sul sito archeologico di Vassallaggi, la rimando al seguente link: http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/sitepda/pagina_musei.asp?ID=164&IdSito=25&IdC=&IdS=&IdAS=&Prov=E Escludendo con cautela per ragioni grafiche, ľetnico delle emissioni della più famosa Mozia, questo mi sembra ľunico aggancio possibile, anche se la MOTYON della provincia di Caltanissetta non mi risulta abbia mai coniato monete.1 punto

-

Possibile, le monete romane sono giunte a noi in MILIARDI di pezzi e - soprattutto per la fase di III-IV secolo - continuano a essere ritrovate letteralmente a vagoni. Possibile anche che vi siano molte patacche, prodotte principalmente nell'europa dell'est: pure queste si riversano quotidianamente a camionate nel mercato. Personalmente detesto Catawiki, i cosiddetti esperti lasciano molto a desiderare e ogni volta che per sbaglio finisco sul sito mi ritrovo bersagliato da banner nelle settimane successive. Ebay al confronto è il paradiso.1 punto

-

Taglio: 2 Euro CC Nazione: Francia Anno: 2018 A Tiratura: 15'000'000 Condizioni: qSPL Città: Roma (Roma)1 punto

Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00

Lamoneta.it

La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.

Il network

Hai bisogno di aiuto?