Classifica

Contenuti più popolari

Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 03/18/21 in tutte le aree

-

Oggi stavo rovistando e ho trovato questa ? simpatica mezza piastra Magliocca 375a6 punti

-

Ciao a Tutti, posto una new entry ( ex Asta Scaligera ) che ha la particolarità di avere allegati i Cartellini della Collezione Storica Mirabella. Sicuramente è un notevole surplus per una moneta questa sorta di "pedigree". Mi scuso per la qualità scadente delle foto, ma era mia intenzione evidenziare i cartellini che dovrebbero risalire ai primi decenni del '900. Buona Serata, Beppe6 punti

-

No, non è passata all'asta! Viene invece dalla piccola collezione personale di un soldato Canadese, che durante gli ultimi atti della seconda guerra mondiale, si trovò nell'est del mediterraneo, e che, ritornato in patria, mise a dormire i suoi ricordi per un lungo sonno in un cassetto di un comò, nascosto in una casa vittoriana del sud dell'Ontario. E stata dispersa questi giorni da un suo vicino di casa, e un pezzo, un pezzo solo, e toccato a me. Ci si figuri, una scatoletta di latta, una qualsiasi scatoletta da biscotti anni 50', con dentro una cinquantina di monete, tutte d'epoca, svariatamente Egiziane, Italiane, Libiche, Palestinesi, qualche argento di poca importanza, un lotto di spiccioli, un lotto di memorie. Il tutto, coperto da una decina di biglietti, shilling, piastre, lire, e, sperduta in mezzo tra tutte:4 punti

-

Buonasera, pensavo di postare questa new entry nel fine settimana ma, data la "tregua" domestica, approfitto per farlo ora. 120 grana 1840 - Magiocca 5474 punti

-

Non è solo la Numismatica ad essere bersaglio di truffatori e ladri. Quest'ultimi agiscono in campi dove il guadagno è facile e ancor più facile è rivendere quanto rubato o truffato. Per assurdo essere entrati nell'interesse dei delinquenti significa che la Numismatica in questo momento ha un mercato che "tira". Bisogna sempre avere gli occhi aperti e diffidare dagli affari facili. Se si rubano monete è perché c'è chi le compra... Un consiglio che mi sento di dare è quello di affidarsi a commercianti seri per gli acquisti che sicuramente garantiscono il venduto. Così facendo, stante sempre la buona fede, si evitano beghe legali.3 punti

-

Una copia attuale di cattiva fattura per qualche festa o palio medievale... Arka Diligite iustitiam3 punti

-

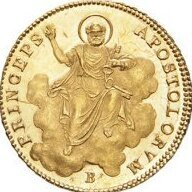

Perché Valente? Come ricorderete, poco tempo fa ho pubblicato una discussione su un frammento di siliqua attribuita a Valente e che, molto probabilmente, era una imitativa (Detriti sulla "baia" - Monete Romane Imperiali - Lamoneta.it - Numismatica, monete, collezionismo). Nel preparare quel lavoro, mi è venuta voglia di approfondire la figura di questo imperatore che, diciamolo, è sempre stato accompagnato da una accezione negativa (e ne comprendiamo anche il perché, ne parleremo). Da ciò, ho iniziato ad interessarmi anche alle sue monete; in particolare mi hanno colpito quelle in oro. Come forse saprete, a me piacciono molto i bronzi del IV secolo e, onestamente, non mi sono mai soffermato molto sulla monetazione aurea di questo periodo, se non in occasione di qualche discussione sul nostro forum (forse anche in maniera inconscia l' ho sempre vista piuttosto lontana, non potendomene permettere l’acquisto). Ho scoperto però che le monete auree hanno un grande fascino, non solo dovuto al fatto che l’oro e’ un metallo incorruttibile, ma anche perché sono davvero di grande qualità stilistica ed artistica, veri piccoli capolavori molto curati, anche nelle tecniche di coniazione. Ma chi era Valente? Valente era il fratello minore di Valentiniano I il quale, giunto al potere nel 364 con l’appoggio dei militari della guardia imperiale, lo aveva associato al trono comprendendo la difficoltà di gestire da solo un regno tanto vasto. Su questa decisione aveva però anche pesato l’opinione degli stessi soldati che si rendevano conto delle difficoltà nella gestione di un impero così ampio e che avevano caldeggiato un co-reggente, anche se avrebbero forse preferito un estraneo anziché’ Valente (forse perché meglio controllabile? O forse perché intuivano le scarse attitudini al comando di Valente? Non e’ escluso che lo stesso Valentiniano I abbia fatto lo stesso ragionamento....). Quindi Valentiniano I tenne per sé l’occidente e affidò l’oriente a Valente, iniziando di fatto quella divisione dell’impero che poi sarebbe in fondo perdurata fino alla sua fine avvenuta circa un secolo dopo. In realtà, sebbene gli fosse stato conferito sin quasi da subito il titolo di Augusto, Valente fu subordinato di fatto al fratello. Non ci sono, infatti, dubbi sul fatto che Valentiniano I, nel dividere il potere con Valente, intendesse comunque tenere nelle sue mani le redini dello stato. Era il più anziano, il più esperto ed era il solo sul quale erano caduti i voti del corpo elettorale. La sua parte dell’impero comprendeva tre delle quattro prefetture e l’intero Illirico, da sempre terra di reclutamento dei soldati. E poi (cosa forse ancora più importante in chiave di supremazia), possedeva Roma, la capitale reale e morale dell’intero impero. Come dice lo storico Schiller (Geschichte der römischen Kaiserzeit, ii, pag 350), nella sua divisione Valentiniano I mostrò che intendeva che la subordinazione dell’Oriente all’Occidente fosse permanente. Non da ultimo, da notare l’elevazione al rango di augusto di suo figlio Graziano nel 367. E Valentiniano si adoperava per rendere chiaro che, sebbene avesse condiviso con Valente i pieni poteri, non si trattava affatto di parità di poteri. La documentazione disponibile mostra però come Valente non si preoccupasse affatto di questa posizione di inferiorità e anzi pare che abbia accettato di prendere ordini da suo fratello e che abbia preso decisioni e messo in atto iniziative per suo volere Non poteva mancare, in tal senso, la “voce” delle monete, da sempre forte strumento di propaganda. Ne e’ la prova una coppia di solidi con la legenda VOTA PVBLICA emessi per la prima volta nel 368 e che mostra i due imperatori nimbati con indosso l’abito consolare e seduti su un trono uno accanto all’altro in segno di unità e comunione di intenti. Ora, sui solidi VOTA PVBLICA coniati nelle zecche orientali sotto il controllo di Valente, entrambi gli imperatori sollevano una mappa (la bandiera da corsa) nella loro mano destra, come segno di potere. Ecco Valentiniano, RIC IX Costantinopoli 29 A: Ed ecco Valente, RIC IX Costantinopoli 29B: Se invece ci spostiamo ad Occidente (qui zecca di Mediolanum) vediamo che solo l’imperatore di sinistra, il senior Valentiniano I, solleva la mappa: Questa e’ la RIC IX Mediolanum 3 A per Valentiniano I: E questa e’ di Valente, la RIC IX Mediolanum 3B: Ci sono tuttavia solidi dove invece i due sovrani sono, per così dire, paritari; come in questi solidi di Treveri per Valente e Valentiniano I: Ho provato a dare una mia interpretazione. In questi ultimi due solidi la legenda e’ VICTORIA AVGG e con ogni probabilità si riferisce alla vittoria nelle guerre contro i germani, alamanni, franchi e goti (che si combatterono dal 364 al 369) e che valsero contemporaneamente ad entrambi i titoli di Germanicus, Alamannicus, Francicus e Gothicus Maximus come era prassi, anche se il grosso dello sforzo fu magari compiuto da uno solo dei due in base alle rispettive sfere di influenza. Particolare e’ qui la comparsa in esergo delle lettere OB che sarebbero le iniziali della parola obryzum, o obryziacum ovvero oro purissimo, raffinato. Queste lettere compaiono sulle monete auree emesse dalle zecche di Treveri, Tessalonica, Costantinopoli ed Antiochia a partire dal 368. Questa marca indica e garantisce dunque la purezza del metallo utilizzato, purezza che e’ stata confermata da indagini compiute in epoca moderna , secondo le quali i solidi coniati dopo il 368 d.C, mostrano una percentuale di oro nel metallo utilizzato superiore al 99%, diversamente da quelli prodotti in precedenza che invece contenevano fino anche a oltre il 6% di argento e rame. Ma chi fu in realmente Valente? Valente fu un grande sfigato: fu coinvolto nella disfatta di Adrianopoli, che inevitabilmente ne pregiudicò il giudizio dei contemporanei e dei posteri. In questa battaglia l’esercito romano venne quasi completamente distrutto dai Goti e lo stesso Valente vi trovò la morte. Questa sconfitta inevitabilmente fece etichettare Valente come sovrano incompetente, inadeguato, ignorante, in particolare al confronto con la dinastia di Costantino e con lo stesso fratello Valentiniano che lo aveva voluto come collega sfidando il consiglio dei soldati. Adrianopoli, dicevamo.....9 agosto 378....il giorno dei barbari..... (855) La battaglia di Adrianopoli - 378 d.C - Il collasso di Roma - YouTube Ammiano Marcellino dice che Valente era un uomo “inter probra medium et praecipua”, ovvero “che aveva qualità straordinarie e orribili in egual misura”. Quando suo fratello lo nominò imperatore aveva trentasei anni. Sulle monete e’ rappresentato quasi sempre come tendente a ingrassare, con il collo robusto e già un accenno al doppio mento. Sempre Ammiano dice che aveva le gambe incurvate e la pancetta e che vedeva male da un occhio. Inoltre, non era istruito, non era di illustri natali, non era carismatico, coraggioso ne’ particolarmente intelligente. Tuttavia, era un bravo agricoltore e un buon soldato (doti queste che gli venivano dalle origini pannoniche), e si conquistò (almeno inizialmente) la fiducia dei sudditi combattendo la corruzione, riducendo le tasse e costruendo opere pubbliche come l’acquedotto di Costantinopoli, ancora i nparte visibile a Istanbul. Tuttavia, fu un fanatico religioso di fede ariana che anziché placare, inasprì i conflitti religiosi. Questa fu forse una delle cause principali della sua crescente impopolarità. Infine, un aspetto positivo per un imperatore romano: era fermamente convinto della supremazia di Roma che riteneva andasse difesa e affermata e della importanza della integrità dello stato romano. Convinzioni queste che contribuirono, nel bene e nel male, alla disfatta sua e del suo esercito. Insomma, Valente era semplicemente un uomo comune con tutte le sue contraddizioni che fu posto di fronte ad una impresa sovrumana e straordinaria, la sfida del potere imperiale, da cui alla fine venne travolto. Tuttavia, ancora oggi non gode di buona fama. In questi giorni sto leggendo un libro di Noel Lensky: Il fallimento dell’impero. Valente e lo stato romano nel quarto secolo d.C.. Nella seconda di copertina Giusto Traina scrive: “Perché occuparsi di un imperatore mediocre, nonché principale responsabile del fallimento dell’impero? Perché è proprio dal bilancio fallimentare del regno di Valente che si possono comprendere le ulteriori vicende dell’impero, in particolare la caduta senza rumore dell’Impero d’Occidente avvenuta poco meno di un secolo dopo Adrianopoli”. Ecco, Adrianopoli….ci risiamo. Ma lo stesso Lensky dice: “Il mio obiettivo non e’ denigrare Valente. Le fonti antiche si sono spinte abbastanza in là nel macchiare la reputazione dell'uomo per tutti gli anni avvenire. Ma non cerco nemmeno di riabilitarlo. Tentativi del genere sono invariabilmente riduttivi e imprevedibili. Al momento non disprezzo Valente né lo ammiro particolarmente. Ha fatto il meglio che poteva per sopravvivere a quello che indubbiamente era il più grande lavoro del mondo dei suoi tempi e la sua caduta finale rappresenta in egual misura una testimonianza delle difficoltà di governare l'impero e degli errori dell'imperatore”. Devo dire che Valente non fu neppure fortunato. Adrianopoli fu solo il culmine, ma egli dovette affrontare incursioni di barbari (Persiani, Goti…) , usurpazioni (Procopio), violazione dei trattati, crisi economiche, lotte religiose intestine e anche catastrofi naturali (le fonti descrivono almeno sette grandi terremoti, un devastante maremoto, una grandinata prodigiosa a Costantinopoli e due carestie, una in Anatolia ed una in Siria). Insomma, un po’ sfigato era. Pero’, che belle monete fece coniare! Ecco una carrellata di altri solidi: Questo e’ un RESTITVTOR REIPUBLICAE di Nicomedia Qui siamo a Siscia, SALVS REIP Credo che queste due emissioni si riferiscano anche esse alla restaurazione ed alla salvezza dell’impero in occasione delle guerre contro i barbari che minacciavano l’integrità del regno. A conferma di ciò, sul solido di Siscia, la presenza di un barbaro prigioniero. Trovo bellissimo questo 1 e ½ solido, con una GLORIA ROMANORVM davvero inusuale: Ricordiamo l’importanza che aveva per Valente proprio la gloria di Roma, del suo potere universale, del suo dominio sul mondo. Fa il paio con questa, con le personificazioni di Roma e Costantinopoli: Molto particolare questo solido: Si vede, tra i due imperatori, una piccola figura togata che dovrebbe essere il piccolo Graziano. Un omaggio dello zio al nipote, associato al trono da Valentiniano I ad occidente. Qui sotto, invece, vediamo un omaggio non solo al nipote, ma anche a fratello: le due figure del rovescio sono infatti Valentiniano I e Graziano: Ovviamente commenti, interventi, correzioni e osservazioni sono bene accetti. Fonti e letture consigliate: - N. Lensky: Il fallimento dell’impero. Valente e lo stato romano nel quarto secolo d.C.; 21 editore - RIC volume IX - Adriano Savio: Monete romane; Jouvence - Alessandro Barbero: 9 agosto 378, il giorno dei barbari; Laterza Ciao da Stilicho2 punti

-

Salve. Segnalo questa breve comunicazione della Roquette sull’uso potenziale delle ciclodestrine per migliorare la solubilità dei farmaci antivirali e la stabilità degli anticorpi monoclonali terapeutici e come adiuvanti dei vaccini. https://www.roquette.com/-/media/media-centre/press-releases/2020/2020-02-11-combating-viruses/position-paper---coronavirus-combatment-via-cyclodextrins.pdf?la=en Le ciclodestrine hanno rappresentato la parte preponderante delle mie ricerche svolte nelle università di Pavia e di Firenze, anche in collaborazione con colleghi ungheresi, giapponesi e del Sudafrica. Alcune pubblicazioni sono citate in https://unipv.academia.edu/giampierobettinetti Se le ciclodestrine potessero essere utilizzate per il contenimento delle infezioni o come agenti virucidi dopo modificazioni strutturali, sarei veramente felice. apollonia PS. Nella bibliografia della comunicazione della Roquette vi sono vari collegamenti con le ditte produttrici dei vaccini tra cui la Johnson & Johnson’s e Moderna.2 punti

-

2 punti

-

Mi associo a ciò che ha detto Raffaele @giuseppe ballauri. Complimenti,gran bel colpo,tutto ha un fascino estremo?2 punti

-

Buonasera il volume dopo pranzo era a casa giá! ordinato martedí sera,meno di 2 gg.! Che dire,un lavorone del Sig.Mario,stupendo,descrizioni ,particolari,foto,valori e chiarezza del tutto... Un elogio anche per la velocitá mai vista della spedizione con Poste e alla casa D'Amico,che mi ha omaggiato anche di due ulteriori volumetti piccoli e graditissimi. Insomma,quando le cose sono belle,vanno dette e mi premeveva dire tutto. un salutone Riccardo?2 punti

-

6,95 racc. 10,25 Ass. da 20 a 50 gr.il peso e ass. fino a 250 € Poi vedi tu. L'Ass. devi appiccicare una striscia di scotch robusto sulla chiusura e aggiungerci un paio di firme o scarabocchi-2 punti

-

Buonasera a tutti, posto il mio Tornese e mezzo Ferdinando II 1838 Taglio rigato Per millesimo Dovrebbe essere Magliocca 754? Saluti Alberto2 punti

-

Caro Alberto, partiamo dal Tallero di Gian Gastone. Io a quella tua asta c'ero (come a molte altre): collezione De Micheli (!), 2 giorni al De Gronde! Purtroppo le monete belle si sprecavano ... ancora oggi ne rimpiango un paio. Quel Tallero venne dopo le decimali, e la spesa l'avevo fatta. Me l'ero comunque segnato: la moneta era bella; tuttavia la patina cangiante mi aveva reso dubbioso: solo un po' ... Non è un mistero che alcune patine non completamente originali servano a mascherare qualche pecca. E', che le patine "ultracentenarie" non sono leggere, ma pesanti: basta guardare le monete della Collezione Reale al MNR (quelle che non sono state pulite, intendo), ad esempio varie piastre papali. Dunque pensai che su un fondo di patina originale (era bella spessa, specie al rovescio) un aiutino poteva averlo ricevuto. Le patine sono una mia fissazione. Detesto le americanate che fanno levitare esponenzialmente il prezzo per un effetto "prisma". Mi piacciono quelle che sono garanzia di "vecchia raccolta" (poche in realtà). Il più spesso le monete sono state lavate ed ecco che ripatinando velocemente (ma non tutte le monete lavate lo fanno) si crea una patina "particolare". Non la definirei farlocca, ma neppure naturale se non è commisurata alla vita della moneta: come sempre la vita non è bianco o nero, ma una scala di grigi (in questo caso di colori). E passiamo ai metodi per patinare. Non ho esperienza diretta ma lo zolfo è sicuramente incriminabile. Le "patine uovo" (o arcobaleno, spesso chiazzate di umidità) sono a volte molto belle a vedersi. L'albume è ricco di zolfo organico che scaldandosi (o invecchiando) libera ac. solfidrico. Se ne è parlato anche sul forum in parecchie occasioni. Cito una gradevole discussione con belle immagine (anche prima-dopo, come chiedevi). E posto una moneta prodotta con questo metodo (o analogo) sempre dal forum. Poi dipende da quanto e quale zolfo: se troppo la moneta diviene nera. ... E per non parlare dello iodio o di riscaldamenti o esposizioni prolungate alla luce del sole o agenti atmosferici ... Gli americani sono convinti di riconoscere patine autentiche e patine artefatte (per lo meno lo dicono le grandi ditte slabbatrici), ma non sempre è così e la mania delle patine "monster" è strettamente correlabile ai cosiddetti "coin doctor": basta guardarle. http://www.jhonecash.com/coins/tonedmorgans.asp D'altronde, è il caso di dirlo, pecunia non olet, dato che le patine monster fanno salire i realizzi di quegli esemplari vertiginosamente, anche se in questo caso lo zolfo "puzza" così come le uova marce e la moneta, in tutti i sensi!2 punti

-

Per questo rovescio di Roma (la R è sicura) vedo due possibilità, staurogramma compreso: Valentiniano II, con il tipo Salvs reipvblicae, RIC 64, RP a l’esergo. Valentiniano III, un raro Ae4 con leggenda VICTORIA AVGG, RM a l’esergo. https://www.nummus-bible-database.com/monnaie-17823.htm Per le lettere distinguibili, VIC[...], d’accordo con Poemenius, sarà il RIC 2137.2 punti

-

Certamente, io da piccolo andavo a casa del Petrarca (Francesco, quello del Canzoniere) e lo aiutavo a mettere in ordine nella sua collezione di monete...2 punti

-

Ciao. Purtroppo credo che i furti ci siano sempre stati. Per il resto ha fatto tutto il web, chiunque abbia qualche rottame in casa ha il diritto di venderlo a migliaia di euro senza nessun controllo da parte di eBay in primis, andando verso Subito.it e simili. Anche per quanto riguarda le truffe sicuramente ci sono sempre state. Ora grazie al web in generale e al forum in particolare ci si può fare una vasta cultura gratis e queste cose vengono scoperte prima. Io ringrazio ogni giorno il forum di lamoneta per quello che imparo, sia a livello numismatico e storico, sia a livello "truffaldino"!2 punti

-

Ciao a tutti mi hanno chiesto di catalogare questo denaro sicuramente aragonese. molto rovinato non sono sicuro della catalogazione che ne pensate? Tra l'altro foto non bellissime!!! Grazie sempre Mauro1 punto

-

Vittorio Amedeo III - Mezza Doppia 1793 Oro 906/1000 - gr. 4,55 - mm 20 - Contorno ornato - Zecca di Torino Estremamente rara, in conservazione a mio personalissimo giudizio qFDC.... forse un po generoso ma trovo pochi punti a sfavore, il rovescio un po debole di conio nei dettagli. Cosa ne pensate? Sono gradite osservazioni ed analisi sulla qualità dell'esemplare. Grazie Renato1 punto

-

Buongiorno in occasione del 160° anniversario della proclamazione del Regno d'Italia e dell'Unità nazionale, vi presento il mio 20 Lire 1861 T insieme al documento in cui Vittorio Emanuele II assume il titolo di Re d'Italia.1 punto

-

Il viaggio nell'album dei rottami prosegue con questa bella monetona in rame-nichel. Il Paʻanga è la valuta di Tonga e la sua circolazione è controllata dalla National Reserve Bank of Tonga (Pangikē Pule Fakafonua ʻo Tonga) nella città di Nuku'alofa situata nella parte settentrionale dell'isola di Tongatapu su uno stretto istmo fra l'Oceano Pacifico e la laguna di Fanga'uta. Il Paʻanga non è convertibile ed è legato a un paniere di valute che comprende i Dollari australiano, neozelandese e statunitense e lo Yen; è suddiviso in 100 Seniti, il codice ISO è TOP (TOngan Pa'anga), usualmente è abbreviato con T$ (¢ il Seniti). Nell'arcipelago, la moneta è chiamata anche "Dollar" in inglese e il Seniti è chiamato Cent. 100 Pa'anga formano un Hau, ma è una moneta non usata se non per le emissioni commemorative in grandi tagli. 1 Pa'anga corrisponde a 0,37 Euro (al cambio di oggi 18 marzo 2021).1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

Ho recentemente avuto l'occasione di inserire in collezione questa piccola moneta sabauda. Si tratta come da titolo di un Piccolo Bianco di Filiberto I con un diametro di 21 mm ed un peso di 1,16 gr. Colgo l'opportunità , quindi, di scrivere un paio di cosette su questa "discussa" moneta. Questo esemplare è uguale a quello di @piergi00 segnalato in questa discussione e catalogato sul nuovo volume del Cudazzo al 252c Questa tipologia è stata prodotta in una lega veramente misera, con una argentatura superficiale, come si può vedere da questo esemplare o quello di Pier, la differenza, se c'è, fra la mezza parpaiola ed il piccolo bianco, non è facile, se c'è stata uno svilimento di lega peggio di queste non si poteva sicuramente andare, e anche la divisione in peso e diametro non mi risulta efficace, questo esemplare ha un buon peso ed un buon diametro. Terrei buona la divisione sulla posizione dei nodi. Altra nota che vorrei aggiungere sta nel segno di zecca che fortunatamente in questa moneta è ben visibile, il Cudazzo scrive che il contrassegno del fiore a cinque petali trifidi e non, non è sicuro, mentre in questa moneta, come in quella di Pier con lo stesso segno, è chiaro. Quindi penso che con il ritrovamento di questa moneta, e quella sopracitata di Pier, questo dubbio scompare. Attendo speranzoso qualche commento ed inserisco le immagini della moneta..1 punto

-

1 punto

-

Ti rispondo volentieri : tu stesso ammetti di non conoscere questa monetazione, però ti lanci in commenti abbastanza fuori luogo,non bisogna leggere tutti i libri di monetazione imperiale romana o possedere tutti i cataloghi di aste per conoscere la patina malachite che è probabilmente la patina più ricercata e apprezzata dai collezionisti ed il fatto che tu non l'abbia mai vista non è dirimente ai fini della discussione , è solo una tua lacuna e nient'altro ,io non ho mai visto tante cose ma non per questo esse non dovrebbero esistere e soprattutto non commento monetazione che non conosco ,leggo , guardo e cerco di imparare. La mia non vuole essere una critica personale rivolta a te ma troppo spesso capita che utenti che scrivono poco ma a ragion veduta o che magari peccano di laconicita' vengano ,per così dire ,presi sottogamba da altri utenti che per loro stessa ammissione sono a digiuno dell'argomento trattato. Tornando alla moneta ricordo a tutti che stiamo giudicando da una foto e che tutto può essere . Il mio parere l'ho già espresso ,si tratta con buone probabilità di una moneta genuina ,con una patina convincente con tutto il suo carico di piccoli difetti , colpi,usura e distacchi. Consiglio ai neofiti che abbiano voglia e curiosità di vedere altri esempi di tale patina il libro : le preziose patine dei sesterzi di Roma imperiale. Poi fate vobis ,io non devo convincere nessuno. Saluti Adelchi.1 punto

-

Per una volta la vecchia scatola ritrovata nel cassetto nascondeva davvero un tesoro Complimenti... e molta invidia petronius1 punto

-

1 punto

-

Grazie @sandokan delle informazioni e di avermi dato il tuo parere. Non capivo cosa potesse renderla così interessante, ma forse ora ho capito. Ancora Grazie mille. Cordiali Saluti, Alessandro1 punto

-

Per carità, sono un novellino nel mondo della numismatica, ma credo che tutto sommato sia un buon periodo, e dunque concordo con chi mi ha preceduto. I prezzi sono alti, e questo vuol dire che si vende molto, inoltre testi che prima erano considerati di nicchia e inaccessibili, sono ora alla portata di tutti, basta ricercare un 10 minuti. Per quanto riguarda l'acquisto poi, basta essere attenti, acquisire esperienza, e continuare a consultarsi.1 punto

-

Per me questo è stato un rebus alquanto impegnativo. La prima lettura si apre con la terza persona singolare del presente indicativo del verbo altercare, che significa litigare in modo animato e scomposto. Il soggetto DI lo fa mercè D e S, con la voce tronca di mercède usata come preposizione dal significato di mediante. Nonostante l’aiuto delle virgolette e del grassetto nella frase risolutiva, il rebus era veramente tosto. Complimenti a Stilicho. apollonia1 punto

-

Ciao, è un quiz? comunque sembrerebbe una moneta (o più probabilmente una riproduzione) da 1 baht tailandese della seconda metà dell'800 (Rama V).1 punto

-

Buongiorno! Sono nuovo e dopo essermi presentato vorrei condividere con Voi una delle Medaglie che non ho trovato nel vostro database (in questa "versione"). Premetto che è il mio primo post dopo la presentazione, mi scuso se ho sbagliato area ed essendo totalmente inesperto in numismatica non credo che riuscirò rispondere ad eventuali domande che non siano "informazioni tecniche a portata di mano". Questa medaglia risulta avere un diametro di 60mm ed un peso di 124 grammi ( bilancia digitale da cucina, quindi ho qualche dubbio sulla precisione). Inserisco una "faccia" della medaglia per post perchè le foto sono già state tremendamente ridimensionate. In caso vogliate aggiornare il database posso inviarvi le foto in alta risoluzione e darvi ulteriori informazioni. Grazie dell'attenzione. Alessandro.1 punto

-

1979 Unione Sovietica - 2 esemplari da 1 rublo Coniate in occasione de XXII° Giochi olimpici estivi - Mosca 1980 Università di Mosca Michail Lomonosov (1711-1765 scienziato) Monumento dedicato alla conquista dello spazio (Mosca 1964), al dritto la stazione spaziale Saljut e lo Sputnik.1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

Mi rispondo da sola. Inaspettatamente ho trovato la risposta sul "nostro catalogo" . 2500 lire! Gabriella1 punto

-

Lo scambio, se non erro, avrebbe quindi equiparato la serie del 1968 (puro valore numismatico) a circa 73 grammi di oro fino (10 sterline x 7,98 grammi x 0.9167 di titolo)? Da questo grafico mi risulta che l'oro fosse quotato a molto meno rispetto a oggi (circa 10$ al grammo nel 1970, tenendo conto dell'inflazione, contro gli attuali 56$). Ciononostante, la serie avrebbe quindi avuto un valore numismatico di almeno €610 (730$) per chi aveva scambiato le sterline. Mi sembra davvero alto, ma all'epoca non c'ero ancora, forse l'annata era considerata molto appetibile?1 punto

-

1 punto

-

SVIZZERA - BASILEA - 5 FRANCHI o TALLERO DA TIRO -1879 Ritengo i Talleri di Tiro ( o Tiri Federali ) tra le più belle monete coniate nell'800 ( considerazione estetica personale ). Ma il problema numismatico è " Sono monete o medaglie ?" . Circolavano durante i "festival" con gare di tiro organizzate dai vari Cantoni, ma venivano accettati da tutti perchè avevano le stesse dimensioni ed il tenore d'Argento ( 900/mille). La scritta del valore e la data era presente, anche se non in tutte leemissioni Quindi erano equiparabili ai 5 Franchi ed agli Scudi regolarmente emessi da tutte le nazioni. E' molto interessante lo studio apparso su Panorama Numismatico n.5 del 2014 che riporto in parte e che considera questi splendidi tondelli come vere monete. Con la fine della Repubblica Elvetica (10 marzo 1803) il diritto di battere moneta tornò di nuovo ai Cantoni. Dopo la guerra del Sonderburd, nel 1848, furono poste le basi per uno Stato federale moderno e fu emanata la Costituzione della Confederazione elvetica basata su idee liberali. Di conseguenza vennero unificate le unità di misura, eliminate le barriere doganali fra Cantoni, inoltre si riconosceva la libertà di domicilio e si promuoveva l’istruzione. Solamente alla Confederazione fu attribuito il diritto di battere moneta, le nuove monete iniziarono ad essere coniate e a circolare nel 1850 e, per un breve periodo, furono prodotte in Francia (Parigi e Strasburgo), poi i franchi svizzeri vennero battuti dalla zecca della Confederazione con sede a Berna. In un primo periodo che va dal 1842 al 1885, per commemorare le gare federali di tiro, furono coniate delle monete-medaglie (chiamate shooting thaler, talleri di tiro) che potevano circolare nei giorni del concorso. Visto che avevano dimensioni e contenuto di metallo prezioso equivalenti alle monete a corso legale, questi pezzi continuarono ad essere utilizzati e a circolare in tutta la Svizzera. In occasione della festa di tiro della federazione dei Cantoni svizzeri svoltasi a Coira nel 1842 venne, per la prima volta, emesso un tallero di tiro in argento con valore nominale di 4 franchi (4.256 esemplari). Non si trattava solamente di una semplice medaglia, bensì anche di una moneta, considerato che poteva circolare nei giorni del concorso e della festa. ( Panorama Numismatico 05/2014 ) Posto il Tallero di Tiro di Basilea 1879 della mia Collezione1 punto

-

Poco prima del covid mi sono aggiudicato un lotto con le due serie in allegato in un'asta su Deamoneta. Ne venivano esitate moltissime. Ho pagato 30 euro diritti compresi. Non è la mia monetazione ma, cercando queste serie sulla baia, ne ho viste tante, di vari anni, vendute fra i 10 ed i 30 euro. Quindi non mi sembra di essere stato fortunato. Semplicemente è il loro prezzo. Temo che il solo 20 lire del 1968 possa valere un'inezia. Sul cartoncino della serie è segnato un prezzo di 70 euro ma, come vedi i realizzi sono molto più contenuti. Buona serata.1 punto

-

Unione Sovietica - 1 Rublo 1979 Giochi della XXII° Olimpiade - Mosca 1980 La stazione spaziale Saljut, che prende il nome dall'omonimo programma spaziale sovietico volto allo sviluppo della tecnologia per la permanenza continua nello spazio, con agganciato ( in alto nella foto ) il veicolo spaziale Sojuz. Quest'ultimo è ancora oggi in uso per il trasporto degli astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale.1 punto

-

Io ero giovane con loro ?? @Elisa Euro @niko @william @magdi @Ghera @coins davide (non ricordo il nick) Raffaele (non ricordo il nick) Circolo Giovani Numismatici creato proprio qui, con due riviste all'attivo, bellissima esperienza, peccato si sia perso tutto, anche i topic qui sul forum!1 punto

-

Concordo pienamente. Aggiungo che le Autorità dovrebbero recarsi al Pantheon e rendere omaggio alla Tomba del Re Vittorio Emanuele II. Dispiace davvero pensare che in Italia celebriamo il 25 aprile, il 01 maggio, il 02 giugno, che (senza addentrarci in questa sede in un giudizio su ciò che rappresentano) sono oggettivamente date divisive e non festeggiamo il 17 marzo e il 04 novembre ...1 punto

-

1 punto

-

Bravo @caravelle82, mattone dopo mattone la Collezione si allarga ! Hai fatto bene anche ad acquisire il libro di Mario Pin, un testo indispensabile x chi colleziona le Piastre di Ferdinando II°. Buona Serata1 punto

-

1 punto

-

Buonasera, per la Napoletana di oggi ho scelto un 9 cavalli di Ferdinando IV millesimo 1792 , purtroppo quando l'ho acquistato era completamente spatinato e graffiato, con tentativi di foratura, assai difficile da fotografare. ? Voi lo avreste preso? Saluti Alberto1 punto

-

Bronzo di Traiano Decio (Frigia, Synnada) che raffigura sul rovescio un tempio tetrastilobcon tetto a cupola che racchiude la statua di Amaltea in piedi a destra, con in mano lo scettro e il piccolo Zeus; ai suoi piedi una capra, in piedi a destra (London Coin Galleries, Online Auction 3).1 punto

-

1 punto

Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00

Lamoneta.it

La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.

Il network

Hai bisogno di aiuto?

copia.thumb.jpg.7cf94809541082e8333ebd0acb11e958.jpg)

.thumb.jpg.1fb08c7ef204747cb271c629eb5773aa.jpg)