Classifica

Contenuti più popolari

Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 11/30/22 in tutte le aree

-

3 punti

-

Dipende da una quantità di fattori tale da rendere la risposta impossibile. Ogni moneta fa storia a sé, e dipende da una miriade di eventi successivi, quali ritiri, rifusioni, modalità di tesaurizzazione e molto altro. Per esempio, le monete papali si conservano probabilmente in numero maggiore rispetto a quelle degli altri stati preunitari in quanto trasformate in oggetti devozionali.3 punti

-

Il titolo è un po' fuorviante della vera storia di questo ritrovamento il cui grande protagonista è il fattore c.... O, se preferite, essere nel posto giusto al momento giusto. Prendete due cognati Luis Lens e César Gimeno in vacanza a Xàbia (una rinomata località turistica sulla costa mediterranea della Spagna), metteteli a passare le giornate facendo skorkeling con della maschere comprate dal giornalaio ed il gioco è fatto: uno dei due avvista una cosa luccicante sul fondo a 7 m e pensa che sia una monetina da qualche euro cent che, ovviamente si rivela una moneta aurea di tardo impero. Trascorrono così due ore a dissotterrare altre monete "incastonate in una fessura della roccia". In tutto, lo spazio conteneva un tesoro costituito da 53 monete d'oro databili tra il IV e il V secolo. Secondo gli esperti, si è rivelata una delle più grandi collezioni del suo genere in Europa. Hanno fatto denuncia e sono tornati sul posto insieme a specialisti in archeologia subacquea della città di Xàbia, a studiosi dell'Università di Alicante (UA) e alla Guardia Civil spagnola. Complessivamente hanno estratto dal fondo del mare 53 monete, tre chiodi che sono probabilmente di rame e resti di piombo deteriorati che sembrano far parte di una cassa che avrebbe originariamente contenuto le monete, come descritto dall'UA. “Le serie di monete d'oro non sono comuni”, dice Jaime Molina, capo dello scavo e professore di storia antica all'UA, che da tre anni conduce sondaggi nella baia di Portitxol, “dove le navi della [provincia romana in Iberia di] Betica si fermò prima di partire per le Isole Baleari diretti a Roma”. Ancora meno comuni sono le monete trovate in un tale "perfetto stato di conservazione". Il team guidato da Molina ha potuto identificare e associare le monete agli imperatori romani Valentiniano I (tre monete), Valentiniano II (sette), Teodosio I (15), Arcadio (17) e Onorio (10). C'è anche una moneta non identificata. "Non ci sono resti di navi affondate nell'area in cui sono state trovate", dice Molina. «Quindi è stato probabilmente un atto volontario di occultamento dall'avanzata dei barbari, in questo caso gli alani. Il ritrovamento ci parla di un contesto di paura, di un mondo che sta finendo, quello dell'Impero Romano». La baia di Portitxol de Xàbia è un'area ben nota per l'abbondanza di resti archeologici sottomarini attualmente in fase di studio. Nel 2019 è stato avviato un progetto di ricerca congiunto tra Comune, Università e Generalitat tuttora in vigore che ha portato alla luce ancore, spedizioni di anfore, resti ceramici di epoche diverse, materiale metallico, elementi legati alla navigazione antica, eccetera. Infatti, uno degli archeologi responsabili del progetto, José Antonio Moya, lo ha definito "un libro di storia che stiamo leggendo poco a poco e di cui, fortunatamente, questa pagina non è andata perduta". Ecco, non so voi ma io un po' li odio. https://english.elpais.com/usa/2021-09-24/amateur-divers-find-perfectly-preserved-roman-treasure-in-spain.html https://edition.cnn.com/travel/article/roman-coins-spain-divers-scli-intl-scn/index.html2 punti

-

Bertolami Fine Arts 101, 2021, 107 Greek. Southern Apulia, Tarentum, c. 275-200 BC. Æ (11mm, 2.03g, 7h). Octopus. R/ Shell. HNItaly 1095; SNG Copenhagen 1089. Very Rare, near VF. L’esemplare viene attribuito a Taranto seguendo la classificazione di Rutter (HN 1095), a sua volta basata su uno studio ormai datato di Vlasto, che inquadra l’esemplare all’interno del gruppo H1 (M.P. Vlasto, Les monnaies de bronze de Tarente, "Journal International d'Archéologie Numismatique", 2, 1899, pp. 1-8). Tuttavia nel catalogo della collezione Vlasto redatto da Ravel (nn. 1853-5) questi esemplari vengono riferiti con buona probabilità alla zecca di Crotone per la presenza al rovescio delle lettere K-P, quest’ultima peraltro visibile anche sul pezzo in oggetto. Da Ravel 1977, 1853-5 Mi chiedo pertanto se l’attribuzione non vada rivista e la moneta inquadrata più opportunamente all’interno della serie XXX della terza fase della classificazione proposta dalla Taliercio per il bronzo crotoniate, contrassegnata dai tipi conchiglia, K-P/seppia e ponderalmente omogenea, benché alquanto rara. CNG Triton V, 2002, 89 BRUTTIUM, Kroton. Circa 300-250 BC. Æ Hemiobol (3.49 gm). K-P, cuttle fish / Scallop shell. SNG ANS 447; BMC Italy -; SNG Copenhagen -; SNG Morcom -; Laffaille -; Weber -. VF, dark green patina. Very Rare.2 punti

-

2 punti

-

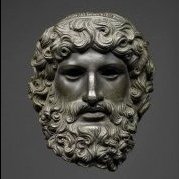

Salve a tutti. Prima di intervenire in questa spinosa questione, mi sono preso qualche giorno per poter eviscerare l’articolo di Paul N. Pearson et al., Authenticating coins of the ‘Roman emperor’ Sponsian, apparso in open edition su PLOS ONE il 23 novembre 2022. Come molti lettori avranno notato, la ricerca non è stata condotta da numismatici, se si esclude la partecipazione del dott. Jesper Ericsson, curatore del medagliere dell’Hunterian Museum di Glasgow, da cui provengono le monete oggetto di questo studio, ed in particolare il discusso esemplare a nome di Sponsiano, su cui il mio intervento si concentrerà in modo specifico. La metodologia e le analisi scientifiche che sono state messe in campo sono sicuramente da ammirare, ma probabilmente se la ricerca fosse stata condotta da un professionista della numismatica non ci sarebbe stato neanche bisogno di mettere in campo un simile quantitativo di analisi per arrivare a conclusioni ben diverse da quelle, ampiamente discutibili come dimostra la direzione che sta prendendo il dibattito in ambito scientifico e accademico, a cui sono approdati gli autori del suddetto articolo. Per loro stessa ammissione, infatti, molti dei risultati ottenuti mediante queste analisi scientifiche non sono sufficienti a stabilire appieno e in maniera incontrovertibile l’autenticità delle monete, e in particolare dello Sponsiano, e quindi l’esistenza stessa di questo misterioso personaggio, salvo poi asserire il contrario, a spada tratta, nelle conclusioni dello studio. Se sulle metodologie d’indagine poco o nulla va sottolineato, e credo che sia la parte più valida e meritevole di questa ricerca, il contesto in cui sono inserite le monete racconta tutta un’altra storia e i risultati a cui giungono gli studiosi sono altamente contestabili. Ma andiamo con ordine. La moneta di Sponsiano avrebbe fatto parte di un ripostiglio occultato in un momento storico imprecisato e venuto alla luce, in circostanze non meglio documentate, nel 1713 in Transilvania. L’unica menzione di questo ritrovamento si trova in una nota manoscritta di Carl Gustav Heraeus (1671-1725), Ispettore delle Medaglie di Vienna: egli era, in pratica, il curatore delle collezioni imperiali sotto i sovrani Giuseppe I (1705-1711) e Carlo VI (1711-1740). Il suo compito era piuttosto importante, in quanto doveva non solo conservare la più importante e prestigiosa collezione numismatica di tutto l’Impero austriaco, ma doveva anche gestirla ed ampliarla con nuove acquisizioni. Dopo il suo ritrovamento, le monete vennero disperse sul mercato antiquario ed è probabile che alcune furono acquistate per le collezioni imperiali da Heraeus stesso, visto che due esemplari di Sponsiano si trovano attualmente nel medagliere del Kunsthistorisches Museum di Vienna. All’acquisto partecipò anche il facoltoso alto ministro delle finanze Johann David von Palm (1657-1721). Anche la moneta a nome di Sponsiano, oggetto dello studio pubblicato su PLOS ONE, oggi all’Hunterian Museum di Glasgow, ha provenienza viennese, essendo essa stata comprata da William Hunter nel 1782 dalle raccolte dell’antiquario Joseph De France. Ho riassunto brevemente la vicenda della scoperta e dei diversi passaggi, così come si evince dalla ricostruzione dell’articolo, proprio perché essa non è casuale e ha un’importanza insospettabile per i nostri scopi, cioè dimostrare o meno l’autenticità delle monete di Sponsiano. Per questo, tenetela bene a mente, insieme con i nomi dei personaggi inizialmente coinvolti in tale vicenda. Di sicuro si conoscono più esemplari di Sponsiano: non è affatto vero, dunque, che esiste un solo esemplare (quello di Glasgow), così come caparbiamente sostenuto dall’utente Pxacaesar (alquanto favorevole ad accogliere positivamente le conclusioni dello studio di Pearson) nei suoi posts 22 e 24 e ciò si evince dalla semplice lettura dell’articolo inglese: di sicuro se ne conoscono ben 4 esemplari, ma da una ricerca più approfondita ce ne sarebbero addirittura 6 e ne vengono dati anche i relativi pesi: due sarebbero nel medagliere di Vienna (rispettivamente 9,38 g. e 10,07 g.); uno nella città austriaca di Herzogenburg (di 9,80 g.); poi c’è quello ormai famoso dell’Hunterian Museum (di 10,84 g.); un altro nel museo di Sibiu, in Romania, e probabilmente un ultimo a Parigi, la cui presenza, però, meriterebbe conferma. Di questi ultimi due esemplari non abbiamo dati certi riguardo il loro peso. Già qui sorge il primo problema per la teoria dell’autenticità: tutte le monete d’oro conosciute di Sponsiano hanno un peso di molto superiore rispetto a qualsiasi altro aureo o multiplo di aureo (binio) romano emesso nel corso del III sec. d.C. Di norma, gli aurei del tempo difficilmente superavano i 4,50 o i 5,00 g. e il binio di solito si attestava sui 5,80 g. circa, o poco più. Potrebbero essere dei medaglioni o dei multipli superiori al binio, ma i loro pesi, per di più così variabili e fluttuanti, impedirebbero loro un qualsiasi sensato inserimento all’interno del sistema monetario e ponderale romano in vigore all’epoca. Pearson e la sua equipe hanno ovviato al problema, nel loro scritto, dicendo che queste monete erano forse adoperate come una specie di lingotti aurei, ma qui sorge un altro interrogativo: noi conosciamo bene le sembianze di lingotti aurei romani (si veda, ad esempio, il caso del lingotto in fig. 1) e le monete di Sponsiano non hanno né forma, né marchi, né tipologie proprie dei lingotti o di altre barre metalliche romane, ma, al contrario (e questo è indiscutibile e chiaro a tutti gli osservatori delle foto dello Sponsiano di Glasgow), esse hanno tutte le caratteristiche di monete vere e proprie. Ma, stando al peso, difficilmente avrebbero potuto circolare. Fig. 1: Lingotto romano in oro conservato al Kunsthistorisches Museum di Vienna e proveniente dal ritrovamento di Czofalva (in Transilvania) del 1887 e risalente al 379 d.C. Monete, dunque, e non lingotti, che non avrebbero però potuto assolvere al loro compito per via dei pesi così anomali. Quindi, sarebbe strano anche chiamarle “monete” nel senso compiuto del termine, ma lo faremo ugualmente per comodità di comprensione. Altre anomalie, chiare dalle foto e notate da Pearson, sono la legenda del dritto che si trova solo sul lato destro del busto di Sponsiano e, caso ancora più strano, essa è declinata al genitivo. Si noti che nessuna moneta romana autentica di III sec. d.C. riporta una legenda con il nome imperiale declinato al genitivo. Inoltre, la tipologia di rovescio dello Sponsiano ricalca un altro rovescio, quello del denario repubblicano di Caio Minucio Augurino del 135 a.C. Per queste anomalie non è stata fornita alcuna spiegazione scientifica accettabile. Di sicuro, se pure le monete di Sponsiano fossero state delle produzioni barbariche, come pure è stato ipotizzato visto lo stile rozzo, bisogna riconoscerne i limiti: di solito, le imitazioni barbariche conservavano, chi più e chi meno, delle caratteristiche che ne consentivano la circolazione frammista ad esemplari autentici ed ufficiali: nel nostro caso, uno Sponsiano con simili caratteristiche ed anomalie tipologico-ponderali non avrebbe mai potuto essere immesso in circolazione, a maggior ragione se frammisto con aurei o multipli romani ufficiali. Il primo numismatico che ritenne false le monete di Sponsiano fu Henry Cohen (contro il cui giudizio pare che gli studiosi più moderni si siano particolarmente accaniti: anche noti accademici nostrani e professori universitari sembrano ormai snobbare le opere e i pareri del Cohen solo perché si tratta di un autore datato, imponendo addirittura di toglierlo dalle citazioni bibliografiche di recenti articoli numismatici: e parlo per diretta esperienza personale! Poi, a furia di snobbare gli studi di chi ci ha preceduto, incorriamo in situazioni di questo genere: Per una ipotesi di ATTRIBUZIONE della SERIE OVALE dell’aes grave - Monete Preromane - Lamoneta.it - Numismatica, monete, collezionismo, ma questa è un’altra storia). La tesi del Cohen fu poi ampiamente confermata dallo studio, citato anche dal RIC, di R. Münsterberg, del 1923, che riconobbe le monete di Sponsiano come prodotte per fusione. Tale giudizio è stato confermato dalle analisi scientifiche condotte dalla squadra di Pearson e pubblicate nel loro lavoro, ma qualsiasi numismatico sa benissimo che le monete romane di III sec. potevano essere prodotte solo per coniazione e non per fusione. Gli unici esemplari fusi all’epoca erano prodotti di falsari che miravano a riprodurre monete ufficiali realmente esistenti per poi mischiarle, in fase di circolazione, con le autentiche. Non avevano alcuna necessità o interesse, dunque, di creare monete false per fusione con un nome di un usurpatore sconosciuto come quello di Sponsiano, con tutte le anomalie finora accertate, sia ponderali che tipologiche (che ne inficiano la circolazione all’interno del sistema monetario romano, anche di provincia e oltre il limes), e che non poteva essere immesso in circolazione, né frammisto con altri esemplari ufficiali coevi. Davanti al metodo di produzione per fusione cade anche l’ipotesi dell’imitazione barbarica, in quanto anche le monete barbariche erano prodotte per coniazione e non per fusione: basti pensare, per rimanere in Dacia, alle imitazioni dei denari romani repubblicani fatte dalle tribù geto-daciche e ampiamente indagate dalla letteratura numismatica di settore. Ma c’è di più: anche la composizione e la purezza della lega dello Sponsiano di Glasgow risulta essere anomala e incompatibile con quelle di autentici aurei romani di III sec. con cui pure è stata comparata nello studio di Pearson (tabella in fig. 2). Fig. 2. L’elevato quantitativo di argento e rame rilevato nella lega stride parecchio se confrontati agli aurei di Gordiano III e di Filippo I che sono stati presi a paragone: per stessa ammissione degli autori dell’articolo, nonostante la crisi dell’oro monetato che coinvolse l’Impero Romano nel corso del III sec., i nominali aurei mantennero un livello di purezza molto alto, tanto da essere composti di oro quasi puro. E le analisi di Pearson e altri lo confermano. In più, anche se si tratti di un’imitazione barbarica o di un falso d’epoca, bisogna pensare che questi prodotti avevano lo scopo di circolare confondendosi con gli esemplari ufficiali ed autentici, quindi dovevano rispettarne alcune caratteristiche: tra queste anche la bontà del metallo, poiché, come viene detto anche nell’articolo di PLOS ONE, i mercanti del mondo antico erano in grado, con un semplice “scratch test”, di rilevare le impurità del metallo con sorprendente accuratezza. Motivo in più, se lo Sponsiano fosse davvero antico, di rispettare una lega ad alto contenuto d’oro quanto più vicino possibile agli esemplari ufficiali e originali, cosa che invece non è venuta fuori dall’analisi della composizione della lega dello Sponsiano di Glasgow. Pensiamo, inoltre, che i ducati d’oro austriaci dell’imperatore Carlo VI d’Asburgo, regnante all’epoca della scoperta del ripostiglio di Transilvania nel 1713, avevano una purezza di 986 millesimi circa… (e qui volontariamente mi taccio). Le tracce di terreno rinvenute sulla moneta di Sponsiano indicano solamente che il pezzo è stato interrato per diverso tempo, ma non sappiamo per quanto è stato tenuto sottoterra prima della sua esumazione: possono essere trascorsi secoli come pure anni, il che rende questo parametro del tutto inutile ai fini della ricerca per stabilire l’antichità e l’autenticità o meno della moneta. Come pure inutili e inconcludenti, per stessa ammissione di Pearson e della sua squadra, risultano essere le analisi condotte per rilevare l’usura superficiale della moneta: usura che è presente, ma che non può essere presa come sinonimo di antichità e autenticità, in quanto facilmente realizzabile dai falsari di XVIII e XIX secolo come dimostra il caso dei falsi di Wilhelm Becker. Gli autori, poi, entrano in contraddizione con loro stessi nelle conclusioni dell’articolo prendendo proprio questi due elementi a fondamento dell’autenticità dello Sponsiano: questo metodo di valutazione, purtroppo, non ha nulla di scientifico perché gli studiosi si contraddicono da soli nel giro di poche righe di testo. L’unica conclusione possibile, alla fine di tutta questa mia lunga disamina, è stata ben esposta in A. Bursche, Złote medaliony rzymskie w Barbaricum Symbolika prestiżu i władzy społeczeństw barbarzyńskich u schyłku starożytności, Warsaw, Instytut Archeologii Uniwesytetu Warszawskiego, 1998. Egli, infatti, crede che le monete di Sponsiano siano dei falsi di inizio XVIII secolo, fatti probabilmente per ingannare una serie di sprovveduti ma facoltosi antiquari della Vienna del tempo. La moneta di un nuovo usurpatore romano, sconosciuto alla storia, avrebbe fatto gola a molti, tant’è che anche oggi, all’apparire della notizia che stiamo discutendo in questa discussione, c’è stato subito chi ha proposto di aggiornare la prosopografia degli imperatori romani, con i conseguenti risvolti collezionistici che ne derivano. Ma Pearson evidenzia che una simile truffa avrebbe richiesto un investimento iniziale molto costoso: egli, infatti, per confutare questa tesi, evidenzia come l’oro messo insieme per la fabbricazione di tutte le monete del ripostiglio di Transilvania del 1713 ammonti ad un valore di circa 20.000 dollari odierni. In più, gli stessi autori, sempre per confutare la stessa tesi, ribadiscono che nel Settecento non vi era un interesse antiquario così spiccato per la romanità del III sec. tale da giustificare una simile impresa fraudolenta. Ma entrambi i punti possono trovare una facile spiegazione: proprio perché non vi era tutto questo interesse negli ambienti colti per il III sec. vi era la necessità, per i falsari, al fine di stuzzicare l’attenzione, di creare monete che, invece di ricalcare tipi già noti ed esistenti, riportassero invece imperatori sconosciuti e tipi ibridi con incroci di conio che non si erano mai visti fino ad allora (elementi, entrambi, che ritroviamo in quasi tutte le sedicenti monete provenienti dal ripostiglio della Transilvania del 1713). Inoltre, la realizzazione di monete di stile “barbarico” e rozzo, il metodo della fusione, non richiedevano particolari abilità artistiche e capacità tecniche da parte dell’artigiano/falsario, rendendo molto più semplice il suo lavoro. Secondo punto, che giustifica l’investimento iniziale di 20.000 dollari in oro per realizzare i falsi: qui entrano in gioco i nomi coinvolti inizialmente, ve li ricordate? Avevo detto di tenerli bene a mente, perché sono proprio loro l’oggetto della truffa messa in atto. Le monete di Sponsiano, insieme alle altre, non erano destinate a comuni collezionisti o antiquari che navigavano in cattive acque, ma miravano a pesci molto più grossi, forse i più grossi di tutta la Vienna imperiale: il ministro delle finanze e le collezioni dello stesso imperatore d’Austria. Per fare ciò, dovevano creare qualcosa non solo di unico e di particolare, ma anche di prezioso e imponente, come sono appunto le monete di Sponsiano e le altre sue compagne. Pezzi che, per il loro prestigio, dovevano far gola allo stesso curatore delle collezioni imperiali, gente che poteva permettersi di sborsare ingenti quantitativi di denaro pur di accaparrarsi pezzi di un simile livello per innalzare il prestigio delle proprie raccolte. Il che giustificherebbe eccome un investimento iniziale così cospicuo, a fronte del guadagno che una simile truffa avrebbe potuto fruttare, vista l’ambizione di tutta questa macchinazione! E le analisi condotte da Pearson e altri rimanderebbero, come evidenziato finora, proprio in questa direzione: sarebbero una conferma della teoria della falsificazione settecentesca fraudolenta operata probabilmente da un solo artigiano viennese (stesso l’equipe di studiosi afferma nell’articolo che lo stile delle monete farebbe pensare ad un unico artigiano). A voi le conclusioni…2 punti

-

Se ancora non hai focalizzato l'ambito di interesse preciso (ad es. barbariche: vandali? ostrogoti? gepidi? visigoti? longobardi? etc etc) puoi cominciare a cercare i lavori di Ermanno ARSLAN. li trovi su academia.edu. Lui ha preso in considerazione entrambi gli ambiti. Per le barbariche anche Asolati. Poi vedrai che in Bibliografia trovi un sacco di roba anche di facile reperimento. Altra meno. Giusto per citare alcuni testi che ho raccolto per un mio scritto: Arslan E. A. 1978, Le monete di Ostrogoti, Longobardi e Vandali. Catalogo delle Civiche Raccolte numismatiche di Milano, Milano Id. 1981, Le monete di ostrogoti e longobardi nei musei civici di Pavia e Bergamo, in RASMI fasc. XXVII-XXVIII, pp. 53-74. Id. 1984, La monetazione, in “Magistra barbaritas I Barbari in Italia”, pp. 413-444. Id. 1987, Catalogo delle monete ostrogote e longobarde in: “Dai Civici Musei d'Arte e di Storia di Brescia - Studi e notizie numero 1” pp. 11-23 Id. 1989, La Monetazione dei Goti, in “XXXVI Corso di Cultura sull’Arte Ravennate e Bizantina”, Ravenna, pp. 17-72. Id. 2001, Il nummus di Teodorico, in “in Zona Archaeologica, Festschrift fuer Hans Peter Isler zum 60. Geburtstag, in Antiquitas, 3, 42”, pp. 5-13. Id. 2002, La moneta in argento dei Re Longobardi. Un’emissione inedita di Ariperto I, con Appendice di G.Portulano su L'abitato altomedievale di Manerbio (BS), in “Quaderni Ticinesi, Numismatica e Antichità Classiche, XXXI, pp.327-344 Id. 2004, Dalla classicità al medioevo. la moneta degli Ostrogoti, in “Quaderni Ticinesi, Numismatica e Antichità Classiche”, XXXIII, pp. 429-462. Id. 2005, Ritrovamenti dalla Pieve di San Giovanni di Mediliano. Una nuova frazione di siliqua longobarda con monogramma di Grimoaldo, in L’Italia Alto-medievale tra Archeologia e Storia, Studi in ricordo di Ottone d’Assia, a cura di S. Gelichi, Padova, pp.33-43, 307 Id. 2006, Le monete ostrogote del Museo di Udine, in “Goti nell’arco alpino orientale”, M. Buora e L. Villa cur., Trieste, pp.123-146 Id. 2011, La produzione della moneta nell’Italia Ostrogota e Longobarda, in “Le zecche italiane fino all'Unità”, L.Travaini cur., Roma, pp. 367-413 Id. 2022, Il bronzo degli Ostrogoti, in “Acta Numismàtica 52”, pp. 249-284. ASOLATI 2013 = Asolati M. 2013, La disponibilità della moneta enea nell’Italia ostrogota. Emissioni inedite, in “La Monetazione di Taranto, Le monete degli Ostrogoti e dei Longobardi in Italia, Atti del 4° Congresso Nazionale di Numismatica, Bari, 16-17 novembre 2012”, Bari, pp. 265-290. Id. 2018 = Id. 2018, Nuove scoperte sulle monete bronzee di età imperiale con contromarche XLII e LXXXIII, in “Percorsi nel passato. Miscellanea di studi per i 35 anni del Gr.A.V.O. e i 25 anni della Fondazione Colluto”, Rubano (PD), pp. 253-265 Id. 2021, Una moneta ostrogota contromarcata e la sequenza delle emissioni anonime da 40 e da 20 nummi, in “Traces of Complexity. Studi in onore di Armando De Guio / Studies in honour of Armando De Guio”, Quingentole (Mantova), pp. 361-372. BMC Vandals = Wroth W. 1911, Catalogue of the Coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards... in the British Museum, London. COI = Metlich M. A. 2004, The coinage of Ostrogothic Italy, Wien. Ladich M. 2017, Monete dei re ostrogoti in Italia, Cassino. MEC, 1 = Grierson P., Blackburn M. 1986, Medieval European Coinage, vol. I, The Early Middle Ages (5th-10th centuries), Cambridge. MIBE = Hahn W., Metlich M. A. 2000, Money of the Incipient Byzantine Empire (Anastasius I-Justinian I, 491-565), Wien.2 punti

-

Grazie a tutti per i Vostri interventi, bello è che anche una moneta non certo perfetta ma che ha avuto il suo bel da fare negli anni , possa fare esprimere i propri pensieri a più persone competenti nella materia, grazie veramentee quindi la descriverò come Vespasiano ( Asse o Dupondio)2 punti

-

Ciao Buster, queste monete da 2€ sono state coniate in decine di milioni di pezzi quindi è normalissimo che vi siano piccoli errori di coniazione ma purtroppo non hanno valore.2 punti

-

Ciao a tutti, segnalo l'esemplare esitat0 alla scorsa asta Gaudory 38 del 22 novembre al lotto 72. Presentava un punto / globetto sotto il busto. Peso dichiarato 15,11 grammi.2 punti

-

2 punti

-

dopo il sensazionalismo da social network che non appartiene per quanto mi riguarda alla numismatica, per fortuna leggo anche qualche parere più vicino al mio... soprattutto dal punto di vista metodologico e di approfondimento.... certe lacune espositive, metodologiche e non ultimo la scelta della pubblicazione possono essere ignorate dai siti che si trovano nelle news alla sinistra del telefonino.... ma non da chi fa numismatica o ricerca storica.... (6) "Emperor Sponsianus" and the crisis of Roman Studies | Csaba Szabó - Academia.edu2 punti

-

Hai ragione. Tesla è patrimonio culturale e umano di entrambi. Il problema è che viene politicizzato reciprocamente...e anche le monete/banconote sono purtroppo il segno (voluto) di questa politicizzazione2 punti

-

Ho aperto questo thread per una discussione generale sulla fase d'introduzione dell'euro in Croazia, interessante da osservare non solo tecnicamente ma anche perchè avviene in un periodo non proprio facile, e dei primi tempi della sua circolazione. L'attuale periodo di difficoltà economiche, in questo caso in particolare l'ondata di alta inflazione che coinvolge mezzo mondo , vede la Croazia con un'inflazione al 12% circa, leggermente superiore a quella media dell'UE attestata al 10%. E' senza dubbio il peggior contesto in cui ci si potesse ritrovare in una fase delicata come il cambio della valuta, perchè fra l'altro aumenta il rischio di quelle speculazioni nel periodo iniziale di circolazione dell'euro in forma contante unitaria che tutti noi (veterani) conosciamo benissimo. Quello a cui poi seguì l'ancor più noto, esasperante gran concento di lamentele e chiagni & fotti assortito sull' "euro che ha fatto aumentare i prezzi", "l'euro che ci ha rovinati" ecc. ecc. , cavalcato e fomentato da certa politica, oggi - anno 2022 di N.S. nonchè anno 23 di N.S. l'Euro - indebolito ma non ancora scomparso. Sia come sia, la Croazia sta procedendo secondo programma. Con la doppia prezzatura di tutte le merci e i servizi, obbligatoria dal 5 settembre 2022 al 31 dicembre 2023, ha pure avviato la campagna d'informazione dell'opinione pubblica su monete, banconote, procedure e disposizioni varie che si svolge sui media e con postazioni pubbliche. P.S. A proposito di monete, si potrebbe forse verificare una cosa interessante: quando da dicembre saranno disponibili gli starter kit qualcuno magari potrebbe decidere di cominciare a spendere parte di quelle monete durante un giro a Trieste o a Lubiana...1 punto

-

Buonasera a tutti! Stamattina al mercato domenicale ho comprato questo dollaro Morgan in vendita: A prima vista non mi piaceva particolarmente per la conservazione: MB, graffi sul dritto e tentativo di foro. Tuttavia, osservandolo con più attenzione si è accesa una lampadina, un ricordo...Chiedo al venditore il prezzo. 25 euro? Compro. Se non sbaglio il 1895 O è uno dei dollari Morgan rari, e chiedo agli esperti se questa informazione è davvero vera. Realmente il 1895 O è una rarità? Vi ringrazio in anticipo! 😃1 punto

-

Emmenomale che erano pochissimi libri... Vel Saties for sindic ! ( per i diversamente Vertamocori : sindaco ).1 punto

-

Non proprio convinto: Dubbi di madre D ubbidì? M (ubbidì), a D re!1 punto

-

1 punto

-

Ciao, si tratta effettivamente di un denario, visto il peso e la mancanza delle mezze lune tipici degli antoniniani. L'argentatura era solo superficiale il corpo era di bronzo, ed in questo esemplare è evidentemente andata perduta. Qualche piccola traccia, se la foto non inganna, sembra ancora presente sulla superficie 🙂 ANTONIO1 punto

-

Il Ministero emette il 30 novembre 2022, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica il Patrimonio artistico e culturale italiano, dedicato a Palazzo Piacentini nel 90° anniversario dell’inaugurazione, con indicazione tariffaria B. La vignetta raffigura un particolare di Palazzo Piacentini di via Veneto in Roma, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che si evidenzia sul numero “90”, a rappresentare gli anni trascorsi dalla sua inaugurazione. Completano il francobollo le legende “Palazzo Piacentini”, “Via Veneto”, “Roma” e “sede Ministero delle imprese e del made in italy”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”. Bozzettista: Simone De Marco Tiratura: trecentomila quindici esemplari Foglio: quarantacinque esemplari Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: 40 x 30 mm.; formato stampa: 36 x 26 mm.; formato tracciatura: 46 x 37 mm.; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque. Dopo il successo della Mostra "Italia Geniale", si avviano a conclusione le celebrazioni per i 90 anni di Palazzo Piacentini-Vaccaro. Oggi, in occasione della ricorrenza dell'inaugurazione nel 1932 del Palazzo, sono in programma due eventi: la presentazione del francobollo commemorativo e l'apertura della mostra sull'artista Ferruccio Ferrazzi. Il francobollo raffigura la facciata di Palazzo Piacentini, in via Veneto a Roma, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Creato da Simone De Marco, il francobollo è emesso nell'ambito della serie tematica "Il Patrimonio artistico e culturale italiano". Alla presentazione hanno partecipato il ministro Urso, il sottosegretario Bitonci, il capo di gabinetto Eichberg, il segretario generale Mineo e i direttori del dicastero. “L’emissione filatelica di oggi celebra la nostra sede, un Palazzo costruito 90 anni fa. Un unicum tra i Palazzi istituzionali, progettato da Marcello Piacentini e Giuseppe Vaccaro per rappresentare la sua funzione di cattedrale laica del lavoro e delle categorie economiche di quegli anni. A 90 anni dall’inaugurazione, ancora oggi riserva sorprese, curiosità e necessita di attività di studio e ricerca. La cura, la valorizzazione e la condivisione di tali beni pubblici riveste grande importanza per avvicinare la collettività alla Pubblica Amministrazione, per conoscerla e comprenderla, anche con spirito critico” ha dichiarato il Ministro Adolfo Urso. Nel pomeriggio è invece in programma l'inaugurazione della Mostra “Ferruccio Ferrazzi: gli Arazzi delle Corporazioni. Dal progetto al capolavoro”, dedicata all'artista che ha creato le sette opere che decorano il Salone d'onore del Ministero e che rappresentano le diverse branche di una moderna economia nel particolare linguaggio neo-quattrocentesco caratteristico dell'autore. Dal 4 dicembre l’esposizione sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito e visita guidata, secondo il seguente calendario: Domenica 4 dicembre 16.00 – 18.00 Venerdì 9 dicembre 16.00 – 18.00 Sabato 10 dicembre 10.00 – 18.00 Domenica 11 dicembre 10.00 – 18.00 Venerdì 16 dicembre 16.00 – 18.00 Sabato 17 dicembre 10.00 – 18.00 Domenica 18 dicembre 10.00 – 18.00 Venerdì 23 dicembre 16.00 – 18.00 Martedì 27 dicembre 16.00 – 18.00 Mercoledì 28 dicembre 16.00 – 18.00 Per la visita è necessario prenotarsi scrivendo una mail all'indirizzo: [email protected].1 punto

-

Bronzo di Commodo che raffigura al rovescio, a sinistra, una statua di culto di Atena Ilias in piedi su cippo, che indossa il kalathos e tiene nella mano sinistra il palladio e nella destra una lancia trasversale; davanti a lei, l’imperatore in piedi a sinistra su un basso basamento, che alza la mano destra e tiene nella sinistra un rotolo (?); dietro di lui la Nike in piedi su un cippo decorato, che incorona l'imperatore con una ghirlanda (Leu, Web Auction 6). Roman Provincial. Apparently the second known example TROAS. Ilium. Commodus, as Caesar, 166-177. Diassarion (Bronze, 27 mm, 11.87 g, 7 h), circa 175-177. Λ ΑY ΚΟΜΟΔΟС ΚΑΙ ΓЄΡ СЄ Υ Bare-headed, draped and cuirassed bust of Commodus to right, seen from behind. Rev. ΙΛΙ[ЄΩΝ] On the left, cult statue of Athena Ilias standing right on cippus, wearing kalathos and holding Palladium in her left hand and a transverse spear in her right; before her, emperor standing left on low base, raising his right hand and holding scroll (?) is his left; behind, Nike standing left on garlanded cippus, crowning enmperor with wreath. Bellinger T175 = RPC IV online 111 (1 specimen, same dies). Of the highest rarity, apparently the second known example. Very fine. Base d’asta: 75 CHF. Risultato: 550 CHF. apollonia1 punto

-

Regno di Spagna, Moneta da 5 Centimos coniata nella zecca di Barcellona (stella ad 8 punte) nel 1879 a nome di Alfonso XII.1 punto

-

Regno di Prussia, Moneta da 3 Pfenninge coniata dalla zecca di Berlino (A) a nome di Guglielmo I per l'anno 1861. Acquistata ad un euro (da ciotola).1 punto

-

1 punto

-

Buonasera, si tratta sicuramente di SEVERINA, al retro VENVS FELIX. RIC V part I numero 6. Dovrebbe essere un denario ma di argento ne vedo poco. Possibile che sia coperto da incrostazioni?1 punto

-

1 punto

-

Vista l'importanza della moneta in questione, sposto la discussione in monete moderne dove avrà una visibilità maggiore. Arka Diligite iustitiam1 punto

-

La tipologia è quella del banovac di Ban Stjepan Babonic (1280-82) re di Slavonia. Manca la legenda del dritto e il peso della moneta completa dovrebbe essere di 0,85 g e il diametro di 15. Arka Diligite iustitiam1 punto

-

Il RIC le da come dupondi ed anche il peso ci sta sempre col RIC. In ogni caso siamo pratici @fapetri2001 per la schedatura della moneta la datazione (fanno fede le intitolature imperiali) e la lettura dei tipi ci stanno e se, giustamente non si è sicuri dell'interpretazione del RIC, basta sostituire Asse a Dupondio oppure indicare la moneta come "Asse o Dupondio". Così tagli la testa al toro1 punto

-

No, non voglio certo dire che all'epoca i nominali si distinguevano per lo stile del ritratto: chiaramente la distinzione era data dal metallo (giallo o rosso) e dalla corona radiata (ove presente). Per noi, che ci troviamo con monete patinate sulla cui superficie il metallo non sempre affiora, lo stile può però essere di supporto. Resta il fatto che quanto meno tra Galba e Tito sono esistiti dupondi senza corona radiata.1 punto

-

Interessava a più di un collezionista visto il risultato raggiunto,il globetto sotto al busto apre nuovi scenari sulla segnatura di queste monete...1 punto

-

Ciao intendi dire che distinguevano assi da dupondi per il ritratto? Mi sembra un po' esagerato. Tornando al colore posto questi nominali già postati tempo fa sempre per lo stesso motivo, sono un dupondio e un’asse di Traiano con lo stesso retro, stesso metallo, prova che l’unica distinzione è la corona. Come ho già detto se è stato necessario inserire in una riforma monetaria una tale suddivisione vuol dire che c’erano parecchi problemi di distinzione. Silvio1 punto

-

Ottima discussione quella sulle perizie, che andava assolutamente ripresa. Ma oggi che ci sono gli strumenti, perché non si associa un codice univoco alla perizia, così da poterle rintracciare e verificare puntualmente? Tipo qrcode Si, ci sono dei periti anziani ma potrebbero farsi supportare dalle associazioni di riferimento. ...perché non ci hanno già pensato?1 punto

-

Ciao @modulo_largograzie per l'intervento. Personalmente le fratture, se non deturpanti o che comportano mancanza di pezzi di moneta, non mi danno assolutamente fastidio anzi . Proprio in questi giorni sto seguando un denario di Plautilla che mi piace, che presenta anch'esso una frattura, e che spero di acquisire. Dovrebbero essere una testimonianza (si trovano su tantissime monete classiche) del metodo di coniazione dell'epoca. Magari il tondello prima di essere battuto non è stato surriscaldato bene(perché gli addetti a tale compito stavano chiacchierando, distraendosi🙂) e la coniazione ha generato la spaccatura. Mi piace interpretarla così. Le monete tutte, ci comunicano sempre qualcosa ed è questo per me uno dei lati più belli della monetazione che ho scelto. ANTONIO1 punto

-

1 punto

-

Venezia ha una sezione a lei dedicata, quindi sposto la discussione. Arka Diligite iustitiam1 punto

-

Il dubbio sta nel falso oppure no. Dalle foto fornite non è possibile dare un una valutazione inequivocabile o certa d'altronde i dati ponderali che ci hai forniti, per quanto importanti, non sono gli unici fattori di valutazione. Ho fatto oggi velocemente (potrei fare di meglio) una foto di un esemplare falso dove rispetta i dati principali di peso e diametro...visto le condizioni non perfette e la mancanza di valore numismatico potresti optare per far fare un saggio diretto sul metallo...ovvio che è solo una idea.1 punto

-

Che peraltro l’indicazione epigrafica non sembri indicare il nominale si ricava dalla presenza della medesima sigla TPI sulla serie con clava e arco (XII), che si assesta su valori pressoché dimezzati rispetto alle serie X e XI. Attianese (2005, p. 161) riporta i seguenti pesi: 13,60; 13,60; 13,84; 14; 14,10; 14,50. Ad essi vanno aggiunti quelli degli ess. BM 1876-0505.48 (14,32 g), 18259518 (12,84 g), 18259517 (14,52 g) e Münzen & Medaillen 17, 2005, 102 (12,12 g) che generano una media complessiva di 13,744 g. Münzen & Medaillen 17, 2005, 102 (12,12 g; 23 mm) Riferimenti Attianese 2005 = P. Attianese, Kroton. Le monete di bronzo, Soveria Mannelli 2005. Taliercio 1993 = M. Taliercio Mensitieri, Problemi della monetazione in bronzo di Crotone, in A. Mele (cur.), Crotone e la sua storia tra il IV e il III secolo a.C. (Napoli 1987), Napoli 1993, 111-129.1 punto

-

Bel biglietto Poco da aggiungere a quanto già detto, se non una sommaria descrizione delle architetture che compaiono sullo sfondo, rispettivamente la chiesa di Saint-Jacques a Parigi, con il particolare del campanile al fronte, e l'Abbazia di Port-Royal des Champs al retro. Qui, Pascal trascorse un breve periodo, entrando a far parte dei "solitari", laici dediti alla meditazione e allo studio, fra i quali vi era già sua sorella, e qui diventò membro della setta dei giansenisti, fondata e guidata dal vescovo Giansenio. Proprio in quel periodo si era accesa un'aspra controversia tra i giansenisti e i teologi dell'Università della Sorbona di Parigi, ed egli intervenne in tale disputa in difesa del Giansenismo. Su tutto questo, naturalmente, potete trovare un'infinità di informazioni in rete petronius1 punto

-

Guardo le partire senza l'audio. Oggi ho acceso la TV e la partita era appena cominciata e non ho spento subito l'audio.. Così sono stato gratificato da una perla di saggezza di cui vi faccio parte così siete anche voi gratificati : I portieri devono essere reattivi. Ma va ? Non lo avrei mai pensato. Così sono stato reattivo anch'io pur non essendo un portiere e ho spento l'audio.1 punto

-

Dopo una lunga ricerca, ma soprattutto grazie all'amico Diego @Clar622 sono riuscito a inserire nella mia modesta biblioteca numismatica questo prezioso testo del 73 di Roberto Mori "Il biglietto di banca " .1 punto

-

Ricordo un bellissimo esemplare di falso d'epoca di Carlino 1798 nella Collezione "Corona" del mio Amico @lamanna9211 punto

-

Buongiorno, desidero ancora una volta ringraziare per i preziosi consigli e suggerimenti. Ho scritto una email alla prof.ssa D'Ottone Rambach: spero che la prof.ssa abbia tempo e modo per leggermi e in caso rispondermi. Io non conosco i vostri nomi e perciò vi ringrazio tramite i vostri nickname: ringrazio tutti1 punto

-

Il giusto verso è il seguente come riportato dalla Vanni a margine della compagnia degli Acciaioli.1 punto

-

A me non sembrerebbe magnogreca: https://www.acsearch.info/search.html?id=4557642 Greek Thracian Kingdom. Lysimachos. As King, 306-281 B.C. AE 21 (20.76 mm, 4.29 g, 1 h). Uncertain Macedonian mint. Helmeted head of Athena right / ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟY, lion running right, M monogram and spearhead below. SNG Cop 1152; Müller 74. VF.1 punto

-

Buona sera Riapro presta discussione di alcuni mesi fa per aggiungere un particolare utile per il riconoscimento dell'autenticità della moneta: Come giustamente già detto si tratta di una moneta falsa. Da alcune ricerche fatte, risulta un falso del 2° tipo che spesso ripete uno sfregio al centro della croce, presente anche nella moneta postata dall'utente titolare della discussione. Particolare molto utile perché questo 2° tipo è fatto benino... saluti1 punto

-

After a month or so of being closed because of the COVID-19 pandemic, the area coin dealers have reopened. I was curious—I wondered if perhaps dealers would use any of the enforced down-time to clean out their cabinets. If yes—or so I reasoned—it would make junk-boxes mire interesting for a while…. Last week I found a junk-box into which a bunch of new stuff had been dumped. I guess the dealer was glad to see an old customer return, so his 5 for $1 junk-box became—for a while, anyway—a 10 for $1 junk-box. I picked 90 coins and had a terrific time. My two favorites were both small coins, this 1825 British farthing, And this 1893 1-double from Guernsey. v.1 punto

-

1 punto

-

Forse il primo denario emesso in Africa dei pompeiani (che vi si stabilirono alla fine del 48); si stimano oltre 3.000 di esemplari, quindi dovette essere coniato per lungo tempo. Nonostante il suo nobile lignaggio e i forti legami familiari, Quinto Cecilio Metello Pio Scipione fu generalmente detestato dai suoi contemporanei. Il legame (a seguito di matrimonio) con Pompeo Magno gli valse il consolato nel 52, a prezzo di contrastare Giulio Cesare in Senato; fu quindi lui a presentare la legge che chiedeva a Cesare di abbandonare il comando in Gallia e sciogliere le sue legioni. Quando Cesare attraversò il Rubicone, fuggì con Pompeo ed assunse il governatorato, precedentemente promessogli, della Siria, dove reclutò due legioni per la causa pompeiana. Era presente a Farsalo, dove comandava il centro dello schieramento di Pompeo, dopo di che fuggì in Nord Africa dove assunse il comando dei rifugiati raccoltisi a Utica. In questo periodo coniò i suoi denarî e aurei, pieni di attrattiva storica. Si suicidò nel 46, dopo le sconfitte di Utica e Tapso1 punto

Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00

Lamoneta.it

La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.

Il network

Hai bisogno di aiuto?

copia.thumb.jpg.7cf94809541082e8333ebd0acb11e958.jpg)