Classifica

Contenuti più popolari

Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 07/20/25 in tutte le aree

-

In merito al giudizio negativo gratuito (risposta #83) ricevuto in questa discussione dal nostro ormai noto amico, vorrei spendere solo poche parole di chiarimento, essendo stato menzionato esplicitamente, affinché ci si renda conto di quanto commenti così avventati, sbandierati in questo modo con l’unico obiettivo di denigrare pubblicamente il lavoro di studiosi che i libri li aprono e li consultano con un certo criterio, vagliandone i contenuti con spirito critico (e non si limitano soltanto a citare se stessi in maniera alquanto ossessiva e autoreferenziale, con contorno per lo più di studi ottocenteschi, se non precedenti – sempre utili e interessanti, per carità, ma ormai alquanto superati sotto molti aspetti e i cui contenuti vanno sempre “maneggiati” con la dovuta cura e cautela) siano del tutto insignificanti. In tal caso, il suddetto giudizio risulta essere talmente superficiale che non può essere neanche considerato veramente ostile, come pure voleva apparire inizialmente, per due semplici motivi: da un lato, esso mi viene mosso da una persona che, pur nutrendo delle velleità di ordine scientifico, non riesce a superare, con la sua produzione, i confini imposti dal pur sano e lodevole dilettantismo, in quanto non ho mai potuto individuare nelle sue ricerche l’adozione di un serio metodo scientifico (il che gli è stato fatto notare da più parti, da ultimo anche in questa discussione alla risposta #76, con cui sono perfettamente d’accordo e che mette in evidenza, lucidamente, delle criticità oggettive). Il problema è di rilevanza fondamentale, in quanto, in assenza di metodo, buona parte delle basi su cui dovrebbe poggiare un contributo di un certo livello si sgretolano, portando via con sé gran parte dei relativi contenuti. Purtroppo, questa problematica, che il Nostro tenta sempre di scrollarsi di dosso facendola passare molto frettolosamente e di nuovo superficialmente per “aria fritta” (ma vedo che chi è addentro alla materia e sa come muoversi in ambito accademico insiste sui miei stessi punti e di ciò me ne rallegro), era stata già da me ampiamente analizzata in altra discussione sempre qui sul Forum: https://www.lamoneta.it/topic/230490-l%E2%80%99augustale-federiciano-nuove-prospettive/page/3/, risposta #61. In tal modo, si finisce per non avere gli strumenti necessari (o, al limite, per non padroneggiarli in maniera consapevole) per avanzare critiche circostanziate e costruttive, libere da interessi personali. Così, si finisce solo per generare, come in questo caso, delle vuote invettive, assimilabili più che altro ad attacchi mirati ad personam. Dall’altro, invece, questo stesso commento negativo mi viene rivolto dalla medesima persona che, sempre chiusa nel suo guscio dilettantistico, non si limita solo a peccare di mancanza di metodo, come abbiamo appena visto, ma che fa anche sfoggio di manifeste e gravissime lacune in campo paleografico ed epigrafico, aree – queste – in cui giustamente egli si addentra (ma con quali risultati?), da ultimo, nel suo recente contributo che, credo, molti di noi hanno potuto leggere sulla RIN di quest’anno. Sfortunatamente, a causa dei ritardi nella sua consegna, ho potuto leggere il saggio del Nostro solo negli ultimi due giorni ed è per questo motivo che, di conseguenza, questa mia nota vede la luce in ritardo. Mi riferisco a S. PERFETTO, Un grosso a nome di Federico II: l’ultima sortita sveva in moneta?, in «Rivista Italiana di Numismatica e Scienze Affini», 126 (2025), pp. 155-173. Tra i vari contenuti che ho avuto modo di leggervi all’interno, uno su tutti mi ha colpito: un piccolo ma essenziale dettaglio, uno di quei particolari che aiutano a valutare meglio lo spessore di un contributo scientifico. A p. 168, il nostro autore, prendendo lucciole per lanterne, confonde alcuni tratti di abbreviazione che compaiono nella legenda di rovescio dei grossi a nome di Federico II, posti al centro della sua trattazione, per (e cito testualmente) «segni appartenenti a qualche lettera di una precedente moneta»; sempre dalla stessa pagina: «la parte che fuoriesce [ovvero il tratto di abbreviazione scambiato dal Nostro per il rimasuglio di una lettera di un precedente sottotipo monetale] potrebbe corrispondere alla parte superiore della E di GE [qui il riferimento è alla legenda dei grossi pavesi da lui illustrati a p. 167, fig. 8]» (!!!). Per capire meglio, basta osservare le monete raffigurate alla p. 162, fig. 5 e i relativi ingrandimenti a p. 168, fig. 9. Ora, senza avventurarmi in una recensione troppo articolata della restante parte dei contenuti (argomenti che, almeno in parte, per quanto riguarda Napoli, avrò modo di approfondire in un mio prossimo saggio di imminente pubblicazione), per evitare una simile gravissima caduta (che ha avuto ovviamente dei risvolti non secondari nello sviluppo delle sue argomentazioni, le quali, alla luce di quanto vado notando, perdono totalmente di significato), sarebbe stato sufficiente aprire un qualsiasi manuale di paleografia, se proprio il nostro autore non ricordava come riconoscere i segni di abbreviazione su un documento medievale (scritto o monetale che esso sia), per rendersi conto che quei trattini che sovrastavano le lettere della legenda sul rovescio del grosso federiciano indicavano il classico segno «delle abbreviature per contrazione» (G. BATTELLI, Lezioni di paleografia, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015, p. 108). Altro che «segni appartenenti a qualche lettera di una precedente moneta»!!! Concludo, scusandomi per essermi dilungato nuovamente (il nostro Simonluca mi detesta perché, come già sottolineato altre volte, non ho il dono della sintesi), accodandomi a quanti se lo sono già chiesto, e mi domando secondo quali criteri valutativi sia stato possibile accettare che una tale ricerca, condotta evidentemente in maniera alquanto raffazzonata e poco accorta, sia finita per essere ospitata tra le pagine di una rivista come la RIN. A questo punto, anche il referee che valuta i saggi proposti di volta in volta a riviste scientifiche o di fascia A dovrebbe prestare maggiore attenzione ai contenuti da analizzare e, qualora riscontri dei limiti nei propri strumenti o conoscenze valutative, tramite gli organi competenti (comitato scientifico, redazione, ecc.), dovrebbe quantomeno avere il buon senso di mettersi in contatto con altri studiosi accreditati, i quali, attraverso un semplice dialogo di poche battute e un pacifico quanto costruttivo confronto, potrebbero evitare che, mediante strafalcioni come questo, anche le riviste di un certo prestigio ne paghino le eventuali ripercussioni in termini di reputazione e credibilità scientifiche.6 punti

-

Ciao Domenico, posso sbagliare ma é sicuramente la linea del compasso. Un saluto Raffaele.4 punti

-

Quello che avevo già di Tornesi 5, presenta la P senza punto e i rami più lunghi. Diametro sempre 29 mm4 punti

-

Buona domenica, È la più bella perché mi mancava e la cercavo da tempo in alta conservazione : Ferdinando IV Tornesi 5 , 1798 variante di conio con punto dopo la P. del PERGER. Diametro 29 mm Taglio a treccia.4 punti

-

Buono. Come ti è stato detto non riporta sigle di nessun massaro3 punti

-

Buona domenica Oltre le cartoline non viaggiate di Rimini ritrovate oggi, ho scovato nei cassetti di casa dai miei un ' altra cartolina. Erano gli auguri fatti dai miei genitori per il mio compleanno. Siamo nei primi 2000. Oggi, a pranzo con mia madre e mio padre, abbiamo gustato oltre che le prelibatezze culinarie, anche quelle dei ricordi, loro quelli freschi di montagna, io quelli caldi del sud quando la ricevetti😁. @PostOffice2 punti

-

Buona domenica Allora avevo dai tempi un certo "morbo" anche per la storia postale🤣! Guardate che ho trovato( @PostOffice queste le avevo rimosse dai ricordi). Un week end a Rimini (e Riccione). Le presi cosí come sono e le conservai come ricordo. Incosciamente magari pregustavo questa branca 😁 23 anni fa. Avevo 20 anni😅. É raffigurato tra l' altro su di una, papa Giovanni Paolo ll.2 punti

-

2 punti

-

@Oppiano, altro Mezzo Carlino senza numerale III, in collezione privata.2 punti

-

2 punti

-

Marengo Napoleone I https://www.canva.com/design/DAGttQAFXYo/ne72E2b1tUNlBDy_GQ-PQQ/watch?utm_content=DAGttQAFXYo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=hd4d0a01f09 Sovrana 1800 https://www.canva.com/design/DAGttWC4qc8/-8Q_jZU_jV-HOYH06jcixQ/watch?utm_content=DAGttWC4qc8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h519c31b5b8 Qualche segnetto c'è2 punti

-

Passato da poco sul noto sito. Mezzo Carlino con al dritto: PHILIPP. DG III. REX. AR. VT Differente dal CNI 591 per AR anziché ARA2 punti

-

I globetti ad inizio e fine legenda non sono delle novità,sono meno comuni gli esemplari che il globetto non ce l'hanno... Per il discorso del simbolo sotto al busto sarebbe da verificare con moneta in mano,al momento conosco solo il globetto e il fiore sotto al busto (che ho in collezione)... La moneta era rimasta invenduta all' asta precedente... Trovo interessante il profilo di Filippo...2 punti

-

Secondo me state perdendo troppo tempo. Il nostro ha semplicemente spostato il metodo Lancianocentrico ad altri luoghi Attenzione, magari ha dei documenti tanto segreti che non vuole fare vedere, trovati in.qialche bancarella della Sagra del tarallo di Cuma o a quella delle cozze di Baia. In attesa di vederli questi documenti , sentite a me, non ne vale la pena.2 punti

-

Da sottolineare che Perfetto, autore in R.I.N., dovrebbe sottostare al suo codice etico (ma direi che TUTTI gli scritti, in qualsiasi contesto vengano pubblicati dovrebbero rispecchiarne il concetto): .... Gli autori di manoscritti che riferiscono i risultati di ricerche originali devono dare un resoconto accurato del metodo seguito e dei risultati ottenuti e devono discuterne obiettivamente il significato e valore. I dati sottostanti la ricerca devono essere riferiti accuratamente nell’articolo. Questo deve contenere sufficienti riferimenti tali da permettere ad altri di ripercorrere la ricerca eseguita. (ma in realtà sembra esserci, sempre e comunque, da parte dell'autore di autocitazione (non chiara ed risolutiva) e ... Quando un autore scopre un errore significativo o una inesattezza nel proprio articolo pubblicato, ha l’obbligo di notificarlo prontamente al direttore, redattori o editori della RIN e di cooperare con il direttore per ritrattare o correggere l’errore. (Possiamo attenderci questo nella RIN 26?) Da sottolineare che, come te, rimango quanto meno "attonito" sul modo di operare della redazione e del comitato sc. della rivista2 punti

-

La catalogazione della casa d'asta è errata... Tipica emissione senza particolarità...2 punti

-

Lettera per Distretto in perfetta tariffa di 25 cent. assolta con 5 francobolli Imperiale cent. 5 , bella affrancatura2 punti

-

Ciao, @decionell'attesa degli interventi degli esperti di questo particolare periodo ( io solo da alcuni mesi ho iniziato ad approfondirlo, da quando ho inserito in collezione un antoniniano del marito Valeriano, ma sono proprio all'a-b 🙂) ricordo di aver partecipato qualche anno addietro ad una discussione dove si parlava proprio dei segni nei campi sulle monete di Mariniana. Se non ricordo male tutti i partecipanti giunsero alla conclusione che molto probabilmente indicavano non la Zecca di emissione ( nel tuo caso quella che è una V che farebbe pensare a quella di Viminacium) ma la 5 officina di Roma ( dove se ricordo bene ne funzionavano 6) . Quindi l'antoniniano da te postato dovrebbe essere stato coniato a Roma. ANTONIO2 punti

-

2 punti

-

Buongiorno,abbiamo la scheda anche sul catalogo lamoneta 🙂 https://numismatica-classica.lamoneta.it/moneta/R-RC/192 punti

-

Vi ringrazio molto per i vostri apprezzamenti: alla fine, il miglior riconoscimento per chi conduce questo genere di ricerche, a mio parere, è proprio quello di generare interesse e curiosità, oltre a trasmettere nozioni e conoscenze, nei lettori che si accostano a tali contributi. Quindi, grazie davvero!2 punti

-

Salve,penso hai ragione,in un'asta viene descritta come CR27 secondo tipo.230/226 A.C. asta Negrini Dic.2018 lotto 9122 punti

-

Non è una festa di carnevale ma una foto dell'incoronazione di Bokassa I, Imperatore del Centrafrica, avvenuta nel 1977 😀 Qui potete leggere tutto di questo singolare personaggio e il suo governo: https://it.wikipedia.org/wiki/Jean-Bedel_Bokassa La 500 franchi CFA modello 1978 con la scritta "Empire Centrafricain", nome ufficiale dello stato dopo la trasformazione in monarchia (dal 1976 al 1979), non fu mai emessa.2 punti

-

Potrebbe essere l'usura...non mi desta particolari sospetti...è della tipologia che non reca all'esergo la sigla del massaro al D/ ....ex legge 1519...recentemente sulla baia sono stati individuati dei bagattini falsi moderni...questo però mi pare buono anche se parecchio malconcio...2 punti

-

Salve allego immagini di una cartolina comprata in un mio recentissimo viaggio a New York per un commento speravo di trovare un po’ più di materiale invece unico acquisto ringrazio in anticipo chi interverrà’2 punti

-

Non ho resistito al fascino di questa sovrana bella bella di condizioni che da tempo cercavo E nemmeno a questo marengo napoleonico variante sei stelle bellino di condizioni 😊1 punto

-

Sicilia, rinvenuta sull'isola di Mozia parte di una statua greca in marmo: raffigura una donna Nel corso degli scavi condotti dalla missione archeologica dell’Università degli Studi di Palermo sull’isola di Mozia è stata rinvenuta la parte inferiore di una statua greca in marmo raffigurante una donna che sembra avanzare. Durante gli scavi condotti dalla missione archeologica dell’Università degli Studi di Palermo, attiva sull’isola di Mozia, in provincia di Trapani, in virtù di un accordo con la Soprintendenza ai Beni Culturali di Trapani, è stata rinvenuta una scultura greca in marmo: una figura femminile raffigurata mentre sembra avanzare, vestita con un chitone (una tunica senza maniche) e un himation (capo di abbigliamento realizzato con un telo rettangolare, drappeggiato sulla spalla sinistra), priva della parte superiore del busto e della testa. La statua misura 72 centimetri di altezza, incluso il piccolo basamento su cui sono appoggiati i piedi. La rottura del busto non è dovuta a un danneggiamento casuale, ma risulta da un taglio tecnico della pietra, come indicato dalla presenza di due fori con resti di elementi metallici utilizzati per il collegamento, a testimonianza che l’opera era composta da almeno due blocchi distinti. La statua rinvenuta Il reperto è stato trovato all’interno del “Ceramico” di Mozia (Area K), una delle più vaste officine ceramiche puniche del Mediterraneo centrale. La statua giaceva in posizione orizzontale, sul margine di una vasca che conteneva l’argilla impiegata nella realizzazione di vasi e terrecotte figurate nel V secolo a.C., periodo di massimo sviluppo e attività produttiva della città. La rimozione e il deposito della statua sembrano risalire alla fase finale di utilizzo dell’officina, probabilmente in coincidenza con l’inizio dell’assedio dionigiano nel 397 a.C. Si può anche ipotizzare che la scultura fosse originariamente collocata all’interno della stessa officina, in relazione a nuove strutture murarie emerse durante gli scavi. La scoperta della statua conferma la presenza, nella città fenicia, di pregevoli opere d’arte greca e contribuisce a delineare un quadro di intense interazioni culturali nel contesto della Sicilia greco-punica. “Questo ritrovamento”, ha affermato l’assessore regionale ai Beni culturali e identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, “conferma l’importanza del lavoro di ricerca e tutela che portiamo avanti ogni giorno. Una scoperta importante che testimonia, ancora una volta, quanto la Sicilia sia stata nei secoli un crocevia di civiltà, ma soprattutto quanto l’isola continui a restituirci testimonianze preziose che meritano di essere conosciute e condivise”. La statua in posizione orizzontale https://www.finestresullarte.info/archeologia/sicilia-rinvenuta-su-isola-di-mozia-statua-greca-in-marmo1 punto

-

Salve, segnalo : Luceria 1269 - 750° Anniversario dell’assedio della città e della fondazione della fortezza di Lucera Alessandro De Troia, Domenico Luciano Moretti (curatori) Dall'indice: Alle origini della colonia saracena di Lucera. Il quadro generale [Pasquale Corsi] Gli arcieri saraceni di Lucera tra svevi e angioini [Giovanni Amatuccio] Note sulla conduzione militare dell’assedio angioino di Lucera del 1268-1269 [Guido Iorio] I saraceni di Lucera nello scontro tra il Papato e gli Hohenstaufen: strategie di comunicazione e motivazioni di una nuova crociata [Luisa Lofoco] I de Parisio: una famiglia feudale in Capitanata dai Normanni alla conquista Angioina. Il caso di Guglielmo [Alessandro De Troia] Paesaggi ritrovati. Dall’ager Lucerinus al territorio di Montecorvino [Maria Luisa Marchi] La monetazione sveva nel Regno di Sicilia: gli ultimi Hohenstaufen [Domenico L. Moretti, Alberto D’Andrea] Analisi archeologica di un elmo conservato al museo di Lucera [Michele Giardino] I documenti dell’assedio di Lucera (1265-1270) [Alessandro De Troia] 404 pagine a colori, formato foglio 17x24 € 60,001 punto

-

A volte siamo predestinati a qualche interesse senza rendercene conto. Le cartoline servono a questo.. a riportare alla mente ricordi.. ...altra cosa positiva è riuscire a conservarli questi ricordi sottoforma di cartoline. "Memento" dicevano gli antichi.1 punto

-

1 punto

-

@petronius arbiter potresti gentilmente unire le due discussioni, grazie.1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

Ahimé, come detto, bordo e perlinatura erano evidenti. Se é vil metallo, le riproduzioni i commercianti al mercatino le vendono generalmente a 3/5 euro. Saluti1 punto

-

1 punto

-

Salve,dovrebbe essere questo sesino in mistura di Modena di Cesare d'Este. https://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-MOCE/31 punto

-

Alla fine mi tocca dare ragione a @Carlo. 😋 Ho trovato un biglietto x la mostra della rivoluzione fascista a cui ha partecipato il proprietario dell'erinnofilo dove sicuramente lo ha acquistato con una donazione grande. Cmq costoso pure quello apposto alla mostra da 20 lire...ma in compenso per risparmiare ha viaggiato in 3° classe con sconto al 70% 🤣1 punto

-

Sono un appassionato di numismatica da circa sessant’anni ed è la prima volta che partecipo ad una discussione su questo sito. Proprio in questi giorni ho avuto la possibilità di osservare un due denari di Vittorio Amedeo II ( periodo ducale) II Tipo con i soliti problemi di identificazione della data e della legenda sul diritto e proprio per questo ho fatto una ricerca sulle discussioni di questo sito. Personalmente, come il Sig.(savoiardo), sono convinto che la legenda del diritto sia comune per tutte le date : 1691-1694-1695-1696-1704-1706 che dovrebbe essere inizio legenda stella a cinque punte poi VIC . AM . II . D . G . D . SAB . P . P . R . CYP che tradotta sarebbe : VIC(torivs) AM(edevs) II D(ei) G(ratia) D(vx) SAB(avdiae) P(rinceps) P(edemontis) R(ex) CYP(ri). Una moneta interessante datata 1694 di questa tipologia : Asta Astarte webauction 9 30/03/2025 Lotto 692. Non sono convinto sulla legenda del diritto per le date : 1707-1708-1709. Circa vent’anni fa vedendo da un amico un due denari di Vittorio Amedeo II ( periodo ducale) II Tipo con data visibile 1707 mi sono accorto che la legenda del diritto cambiava. Personalmente la legenda del diritto sarebbe : inizio legenda non più stella a cinque punte ma dovrebbe essere rosa a cinque o sei petali poi VIC . AM . II . D . G . D . SAB . PR . P . REX . CY che tradotta sarebbe : VIC(torivs) AM(edevs) II D(ei) G(ratia) D(vx) SAB(avdiae) PR(inceps) P(edemontis) REX CY(pri). Questo parere è del tutto personale, ultimamente a confermare questo si può vedere la vendita di un due denari con data 1708 Asta InAsta E-Live n° 108 11/09/2023 Lotto 1212. Anche sul catalogo di questo sito si intravede la legenda del due denari con data 1708 postata dal Sig.(carletto) e sui due denari con data 1709. Nel 1707 in poi i due denari non subirono più tosature( credo venne cambiata la battitura, non più a martello e con ritaglio dalle lamine con cesoie o scalpelli, ma venne effettuata la coniazione a rullo e relativa fustellazione circolare, non vorrei che con questo cambio la legenda del diritto venne modificata, in questo caso i due denari 1707-1708-1709 di Vittorio Amedeo II ( periodo ducale) non sarebbero più di II Tipo ma di III Tipo. Per concludere vorrei fare i miei migliori saluti al Sig.(savoiardo) chiedendo quando verrà nuovamente a trovarmi in quel di Valperga Canavese. analisi.docx1 punto

-

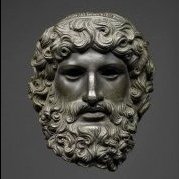

LA RESTAURAZIONE OLIGARCHICA Trascorsi due anni in Grecia per riorganizzare le forze, nell’83 a.C. Silla si imbarcò per l’Italia con 5 legioni, deciso a combattere contro il governo dei populares; sbarcò a Brindisi, impossessandosi subito del controllo della città. La guerra civile era iniziata. Il suo esercito era piccolo ma formato da legionari esperti, fedeli e disciplinati; furono persino disposti a prestare giuramento di fedeltà a Silla e a partecipare con un piccolo contributo alle spese di guerra. Silla fu in grado di controllare strettamente la marcia delle sue legioni e riuscì pertanto non solo a vincere gli scontri contro gli eserciti nemici, ma anche a ingraziarsi il favore di molte popolazioni e persino a convincere parte delle truppe dei populares a disertare e unirsi a lui. Molti esponenti dell’aristocrazia si unirono a lui, fra cui Quinto Cecilio Metello Pio, Marco Licinio Crasso (ricchissimo esponente di una potente gens plebea) e, soprattutto, Gneo Pompeo, il figlio di appena 23 anni di Gneo Pompeo Strabone, che portò con sé tre ottime legioni composte dai veterani del padre. Con queste forze, Silla sbaragliò facilmente le legioni schierate ad attenderlo e risalì la penisola. Per l’82 a.C. il popolo elesse consoli Papirio Carbone e Gaio Mario (detto il Giovane), figlio dell’omonimo; Quinto Sertorio fu inviato in Spagna per effettuare nuovi reclutamenti. Si ricorse a misure straordinarie per accumulare le risorse necessarie a finanziare la guerra: venne anche sottratto l'oro e l'argento raccolto nei templi di Roma. L’esercito sillano sconfisse però quello consolare e i due consoli si asseragliarono in città fortificate: Mario a Praeneste (attuale Palestrina), Carbone a Chiusi. Silla, che inizialmente assediava Mario, decise di spostarsi verso Chiusi, allontanandosi così da Roma. Sopraggiungeva un esercito composto da 70.000 Sanniti e Lucani, decisi a dar manforte ai populares; saputo della manovra Silla, decisero di puntare direttamente contro Roma e si accamparono a Porta Collina (porta delle mura serviane, tra le attuali via XX Settembre e via Salandra). Ponzio Telesino, comandante sannita, arringò i suoi uomini dicendo che Roma stava per essere distrutta, i “raptores italicae libertatis” (predatori dell’italica libertà) stavano per essere annientati e, a tal fine, era necessario distruggere il "bosco" ove si rifugiavano i "lupi" romani. Ma Silla non intendeva lasciare Roma alla mercé di questi rivoltosi: capito il suo errore, fece fare marcia indietro al suo esercito e tornò verso l’Urbe a tappe forzate. Arrivò nel primo pomeriggio del 1° novembre 82, schierò le sue truppe presso il tempio di Venere Ericina (vicino all'odierna Porta Pia) e, benché fossero esauste, diede l’ordine di attaccare. L’ala destra del suo esercito, comandata da Crasso, dopo un duro scontro prevalse sui nemici e li mise in fuga, inseguendoli sino ad Antumnae (attuale Monte Antenne, all’estremità del parco di Villa Ada); sull’ala sinistra, invece, la situazione era critica: i Sanniti pressavano i Romani costringendoli ad arretrare. Per evitare la disfatta, Silla fece chiudere le porte della città, onde evitare che i suoi abbandonassero la battaglia; cavalcò poi in prima fila, rischiando anche di essere ucciso dalle lance dei nemici. Lo scontro durò tutta la notte ma, alle prime luci del 2 novembre, i Romani avevano vinto. Roma era salva. I populares erano stati sconfitti; Gaio Mario il Giovane si suicidò, Carbone fuggì. Silla assunse il cognomen Felix, che significa "fortunato perché benvoluto dagli dei". _________________ Lo scontro titanico fra populares e optimates, seppur foriero di tragedie, ha ispirato in quegli anni bellissime testimonianze monetarie; tuttavia non è sempre oggi facile distinguere a quale fazione inneggiassero i monetarî Uno dei consoli in carica nell’83 a.C. era Gaio Norbano, il cui cognomen attestava una provenienza da Norba (attuale Norma, vicino a Latina); un suo omonimo, verosimilmente suo figlio, il denario, RRC 357/1 che raffigura al dritto la testa di Venere e, al rovescio, quattro oggetti: l’acrostolio[1] (ossia la porzione anteriore delle grosse navi, quindi un simbolo di navigazione), il fascio littorio (simbolo dell’imperium), il caduceo (attributo di Mercurio, quindi simbolo dei viaggi e del commercio) e una spiga di grano. Si tratta della rievocazione di un’impresa compiuta dal console nell’88, quando - pretore in Sicilia durante il bellum sociale - organizzò una flotta per portare cibo a Reggio, assediata dagli insorti; ma è anche, come ha evidenziato Amisano, un’allusione agli elementi che alimentano il potere militare: il dominio sul mare, la politica e la capacità di approvvigionare le truppe. Altro bel denario (serrato) è RRC 362/1, firmato nell’82 da Gaius Mamilius Limetanus (forse figlio dell’omonimo, tribuno della plebe nel 109). Al dritto rappresenta Mercurio, con il caduceo sulle spalle; al rovescio Ulisse, travestito da vecchio mendicante, nel momento in cui viene riconosciuto dal suo anziano e fidato cane, Argo. Amisano ha osservato che non si può non vedere in Ulisse, raffigurato dopo che è sbarcato a Itaca e prima che uccida i Proci, un’analogia con la venuta di Silla in Italia per uccidere i traditori: un chiaro sostegno agli optimates. Ulteriore interessante emissione dell’82 è il denario RRC 363/1, firmato da L. CENSOR, forse padre omonimo del Lucius Marcius Censorinus che sarà console nel 39 a.C. Al dritto è raffigurato Apollo, al rovescio invece il satiro Marsia[2] davanti a una colonna sormontata da una statua della Vittoria[3]. Ancorché Crawford non concordi, il richiamo di Marsia sembra inneggiare alla libertà dei popoli italici[4] (anche grazie all’assonanza fra il suo nome e quello dei Marsi, popolazione che fu protagonista del bellum sociale) e, quindi, alla fazione dei populares. _________________ Silla fece uccidere molti suoi oppositori (fra cui Gratidiano); determinato a restaurare lo Stato aristocratico, riesumò una magistratura non più utilizzata da oltre un secolo, la dittatura, stravolgendone senso e funzione: si fece infatti nominare dittatore a tempo indeterminato (in origine, la dittatura aveva durata solo semestrale) con lo scopo dichiarato di rifondare la repubblica (rei publicae costituendae; la dittatura era invece nata per assicurare la conduzione di campagne militari). Attuò, quindi, una serie di riforme legislative tese a mettere il controllo del governo nelle mani del Senato e, parallelamente, togliere potere ai tribuni della plebe. Intuì il potenziale di Cesare (che negli ultimi anni, era stato molto vicino all’altro suo zio acquisito, Gaio Mario) e, per allontanarlo dai populares, gli ordinò di ripudiare la figlia di Cinna; Cesare tuttavia si rifiutò, sfidandone l’ira. Silla meditò allora di farlo uccidere; desistette per le pressioni di molti aristocratici, amici comuni, ma li avvertì che “Cesari multos Marios inesse”, “dentro Cesare ci sono molti Mario”. Fu un personaggio complesso: religioso ma dissacrante, tradizionalista ma innovatore, crudele ma rispettoso della legge, severo ma votato alla salvezza dello Stato anziché all’arricchimento personale. Era noto per la sua ironia: nominò Metello Pio pontifex maximus gettando il popolo nello sconforto, perché quegli era balbuziente e, quindi, durante i riti religiosi doveva ripetere per un numero estenuante di volte le preghiere (che, nella mentalità romana, necessitavano di essere pronunciate in modo esatto, per risultare efficaci). _________________ Nel frattempo Sertorio, che si trovava in Spagna, rifiutava di deporre le armi e raccolse attorno a sé non solo i populares in fuga da Roma, ma anche molte popolazioni iberiche; alla fine dell’82, si mosse contro di lui un esercito al comando del proconsole Annio Lusco che, prima di passare i Pirenei, si fermò a Massalia. A Massalia provenzale uno dei comandanti sillani, Gaio Valerio Flacco[5], emise un interessante denario, RRC 365/1. La moneta reca, al rovescio, la legenda C. VAL. FLA - IMPERAT - EX. S. C) non solo quindi il titolo di imperator, ma anche la precisazione che la coniazione avveniva (seppur fuori dal territorio nazionale) “ex senatus consulto”, su mandato del Senato. L’iconografia inneggia al successo militare: al dritto è infatti rappresentata la Vittoria, ma è la raffigurazione al rovescio a risultare particolare: un’aquila legionaria montata su asta con, ai lati, altri due stendardi militari: a sinistra quello degli hastati (come si desume da una piccola lettera H alla base delle insegne), a destra quello dei principes (con lettera P). Questa simbologia, che richiama l’immagine delle legioni in marcia (delle quali, da lontano, si dovevano appunto intravedere l’aquila e gli stendardi), introdotta qui per la prima volta, riscosse grande successo: sarà infatti ripetuta spesso, durante sia la repubblica sia l’impero. Lo scontro fra Lusco e Sertorio avvenne nell’81 a.C.; sconfitto, il generale ribelle dovette scappare in Africa. Quello stesso anno un poco noto monetiere, Aulo Postumio Albino, emise un denario serrato, RRC 372/2, che reca al dritto la personificazione dell’Hispania (identificata da una didascalia), al rovescio un magistrato in toga in piedi tra un’aquila legionaria e un fascio littorio: evidentemente egli voleva ricordare (in un momento in cui la Spagna era tornata “agli onori della cronaca”) che il suo antenato Lucio Postumio Albino, pretore nel 180 a.C., aveva combattuto con successo in quella stessa terra. La scena al rovescio è particolarmente interessante: per Crawford si tratta di una mera allusione al potere militare e politico (aquila e fascio), ma potrebbe invece rappresentare una leva (cioè, la chiamata dei cittadini per arruolarli), occasione durante la quale il magistrato cum imperium (e fornito, quindi, del fascio) si recava a Campo Marzio, vi piantava l’insegna legionaria e faceva chiamare e registrare le reclute. _________________ In Italia, Pompeo aveva dimostrato, malgrado la giovanissima età, grandi doti di coraggio, energia e abilità militare. Silla lo incaricò allora di cacciare i populares dalla Sicilia e dall’Africa, ove essi potevano affamare il popolo di Roma bloccando i rifornimenti di grano. Il giovane condottiero portò a termine celermente il suo compito: già alla fine dell’82 a.C. si impadronì della Sicilia, dove fece giustiziare Papirio Carbone; passò poi in Africa ove ottenne una serie di successi strepitosi vincendo sia i populares sia il re di Numidia, loro alleato. _________________ Per l’80 a.C. furono eletti consoli Metello Pio e Silla. Quest’ultimo fece coniare un aureo, RRC 381/1 che tradisce il suo carattere irriverente e sottilmente ironico: la moneta infatti raffigura al dritto la dea Roma, al rovescio una statua; non viola quindi il divieto di rappresentare persone in vita. Peccato che la statua sia, verosimilmente, quella che era stata collocata nel Foro, che a sua volta raffigurava … Silla stesso. Quello stesso anno Silla ordinò a Pompeo (che ancora stazionava in Africa) di congedare le sue legioni e tornare in Italia da privato cittadino; Pompeo riunì i soldati e finse che essi stessi non volessero abbandonarlo; anzi, lo acclamarono Magnus, come il grande Alessandro, e tale epiteto divenne il suo cognomen. Il giovane sbarcò allora in Italia con tutto l’esercito e chiese a Silla di concedergli il trionfo; quando quegli glielo negò, rispose sfrontatamente “sono più numerose le persone che adorano il sole al suo nascere di quelle che lo adorano al suo declinare”. Silla, sorpreso da tanta audacia, acconsentì, ma da allora non gli assegnò altri incarichi. Sempre nell’80 un liberto di Silla accusò ingiustamente di parricidio (uccisione del padre) un giovane, sicuro che nessuno ne avrebbe preso le difese in tribunale, temendo l’eventuale vendetta di Silla stesso; invece non solo un giovane avvocato (tale Marco Tullio di Arpino, che aveva ereditato il cognomen dispregiativo di “cece” da un suo parente con un’escrescenza sul naso) accettò di difenderlo, ma vinse anche la causa e, da allora, il suo cognomen - Cicero, in Latino - cominciò a essere famoso. Forse Silla capì, da questi episodî, che stava perdendo il controllo sull’aristocrazia; forse invece, da uomo di Stato, ritenne di aver esaurito il suo compito di rifondare la repubblica; fatto sta che nel 79 a.C., stupendo tutti, depose la dittatura e si ritirò a vita privata, accettando persino le ingiurie e le minacce dei cittadini che lo vedevano passare. Morì, di malattia, l’anno successivo. _________________ Metello Pio, terminato il consolato, nel 79 a.C. fu inviato da proconsole a governare l’Hispania. Contemporaneamente, tuttavia, le popolazioni autoctone convinsero Sertorio (che nel frattempo, in Africa, aveva riorganizzato e accresciuto il proprio esercito) a tornare, ammirandone le doti di statista saggio ed equilibrato. Abilissimo militare, in breve tempo Sertorio sconfisse le legioni e si impadronì del controllo dell’Hispania Ulterior, facendone una repubblica secessionista sotto il suo governo. Metello, anch’egli abile militare, capì che la strategia migliore da usare contro di lui consisteva nel logorarlo in una lunga guerra di attrito; si arroccò allora nell’Hispania Citerior, senza affrontare le truppe sertoriane in grosse battaglie campali. Per il 78 a.C. furono eletti consoli Quinto Lutazio Catulo (figlio dell’omonimo che aveva combattuto ai Campi Raudii), vicino agli optimates, e Marco Emilio Lepido, che in passato si era tenuto equidistante tra le due fazioni, ma dopo la morte di Silla si schierò con sempre maggior fervore a favore dei populares. All’epoca erano in corso i lavori di ricostruzione dell'antico tempio di Giove Ottimo Massimo, accidentalmente bruciato nell'83, che Silla aveva affidato proprio a Catulo, ordinandogli che fosse ricostruito ancora più maestoso. Nell’anno in cui Catulo fu console, allora, un ignoto monetario allora, Marco Volteio, volle nostalgicamente ricordare su una sua moneta (RRC 385/1 che al dritto reca il ritratto di Giove) il tempio com'era stato in origine: dorico, tetrastilo, con l’immagine di un fulmine sul frontone e i tre portoni che davano accesso alle statue della triade capitolina. Terminato il consolato, nel 77 a.C. Lepido si fece promotore in Etruria di una nuova ribellione contro Roma, aiutato da un suo accolito, Marco Giunio Bruto. Quest'ultimo vantava di discendere da Bruto, primo console della repubblica, ed era sposato con una donna bellissima, Servilia[6], che invece vantava di discendere da Ahala; avevano avuto un figlio, chiamato anch'egli Marco Giunio Bruto, che quindi poteva dirsi erede morale di entrambi quei grandi eroi del passato. In realtà Servilia era anche amante di un altro uomo, il quale quindi si domandava se il giovane Bruto potesse essere figlio suo: Gaio Giulio Cesare. Il Senato, intimorito dalla sedizione di Lepido e Bruto, incaricò Pompeo (benché, all'epoca, privato cittadino) di difendere Roma. Il giovane comandante accorse, sconfisse e uccise sia Lepido sia Bruto; dopo di ciò pretese però, e ottenne, l'onore di essere inviato a schiacciare anche la ribellione di Sertorio. Fu così che alla fine del 77 Pompeo Magno, forte di un esercito di 30.000 uomini, partì alla volta dell'Hispania. Sertorio si rivelò, tuttavia, un compito troppo grande per il giovane e avventato condottiero: lo sconfisse pesantemente due volte. Nella seconda battaglia, nel 76 a.C., Pompeo fu salvato solo dal tempestivo intervento delle legioni di Metello: da allora in poi si adeguò alla sua strategia attendista e rimase con lui, nella penisola iberica, a combattere una guerra di logoramento. Malgrado questi insuccessi militari, o forse proprio per risvegliare l’orgoglio guerriero dei Romani, il questore Gneo Lentulo (forse, lo stesso che sarà console nel 56 a.C.), 76-75 a.C. celebrò la gloria e la potenza di Roma su un altro bel denario, RRC 393/1. La moneta infatti al dritto rappresenta il Genio del Popolo Romano (individuato dalla didascalia G.P.R), personificazione dello spirito fiero, risoluto e indomito degli abitanti dell'Urbe, mentre al rovescio inneggia al dominio che Roma deve esercitare sul mondo intero, attraverso rappresentato da uno scettro (dominio sulla terra) e un timone (dominio sul mare) attorno a un globo. Anche questa è un’emissione imperatoriale ma autorizzata dal Senato, come attesta la legenda EX S.C. La realtà era però molto diversa da quella auspicata da Lentulo: il controllo militare di Roma si andava disgregando. Mentre Sertorio continuava a governare indisturbato l’occidente, i pirati infestavano i mari e nel 75 a.C. rapirono lo stesso Cesare[7]. Nel 74 Mitridate, raccolto un esercito imponente, mosse di nuovo guerra alla repubblica, conquistando l’oriente (vd. pag. 68). Infine, nel 73 un gladiatore, ex soldato di Roma, soprannominato Spartaco (si ignora il suo vero nome), causò una ribellione generalizzata degli schiavi in Italia e seminò morte e distruzione per tutta la penisola, sconfiggendo i numerosi eserciti mandati contro di lui. Il mondo romano sembrò a un passo dall'implodere: Sertorio tentò di coalizzare le minacce, cercando di stipulare un’alleanza con Mitridate e con i pirati e meditando di trovare un'intesa anche con Spartaco. Poi, finalmente, la fortuna tornò benevola. Nel 72 a.C. Sertorio fu tradito e ucciso da uno dei suoi collaboratori, esasperati dalla lunga guerra di attrito; persa la sua carismatica guida, gli eserciti ispanici furono sbaragliati da quelli romani. Spartaco tentò di impossessarsi della Sicilia, accordandosi con i pirati per traghettare il suo esercito, ma il perfido governatore dell’isola, il propretore Gaio Licinio Verre, convinse i pirati stessi a tradirlo. Braccato attraverso la penisola dall'esercito di Crasso, cui il Senato aveva affidato il compito di soffocare la rivolta, fu infine definitivamente sconfitto nel 71, probabilmente in Campania. Gli ultimi schiavi ribelli, fuggiti verso nord, furono raggiunti e sconfitti da Pompeo, che tornava vittorioso dall'Hispania. Restava in corso la guerra contro Mitridate. _________________ Silla fece emettere gli ultimi bronzi “regolari” della repubblica, gli assi RRC 368/1, datati 82 a.C.: negli anni successivi, a causa del caos delle guerre civili, la coniazione delle monete di bronzo verrà interrotta per oltre 40 anni, riprenderà poi saltuariamente e tornerà normale solo con Augusto. Esistono però alcuni minuscoli assi di peso bassissimo (tra 2 e 6 grammi); mentre alcuni sono di fattura chiaramente imitativa, gli altri appaiono di stile chiaramente ufficiale. Il primo gruppo rientra nella cosiddetta “pseudo-monetazione pompeiana”[8], fenomeno sviluppatosi in Lazio e Campania per sopperire alla mancanza di “spiccioli”. Il secondo gruppo è invece un’emissione governativa ufficiale, ma è difficile spiegarne il peso così basso. La maggior parte degli studiosi ritiene che si tratti di emissioni fatte alla fine del III secolo in area magnogreca (Luceria per Crawford, che le classifica RRC 97/28 e 99/10, Canusium - odierna Canosa - per McCabe) dove la popolazione era disponibile, per tradizione, ad accettare monete fiduciarie[9]. La Notte suggerisce invece che ci sia stata, nel corso del I secolo a.C., anche una “riduzione quartonciale” (con un peso medio teorico per l’asse di 6 scrupoli, pari a circa 6,8 g, e pesi reali ulteriormente ridotti): questa ipotesi sembra più lineare e trova conferme in ambito provinciale (ove furono emessi assi di 2-5 g, come quello raffigurato a pag. 60). È possibile, quindi, che queste monetine siano gli assi emessi nel periodo in esame. NOTE [1] Su un’altra versione del medesimo denario, l’acrostolio manca. [2] Secondo la leggenda, Marsia fu fatto uccidere da Apollo, geloso del fatto che la sua musica fosse apprezzata più di quella del dio. [3] Dovrebbe trattarsi di un riferimento al porto di Ostia (che secondo la tradizione fu fondato da Ancus Marcius, mitico progenitore della gens Marcia), ove era appunto presente una colonna di questo tipo. [4] Marsia era figlio di Liber, dio della libertà presso molte popolazioni italiche, e pertanto diverse città dell’Italia ne esponevano la statua quale simbolo di libertà e di giustizia (quella di Roma era nel Foro). [5] Fratello di Lucio (sostituto di Mario nel consolato dell’86 a.C.) aveva governato le province dell’Hispania Citerior e Ulterior (dal 92 all’87) e della Gallia Cisalpina e Narbonese (forse contemporaneamente), ove era stato acclamato imperator. [6] Figlia di una sorella di Marco Livio Druso e sorella di una moglie di Lucullo. [7] L’episodio è famoso: Cesare sollecitò i pirati a chiedere un riscatto molto alto, chiarendo che lui era un personaggio importante, ma li minacciò anche che sarebbe tornato a trucidarli. Il riscatto fu pagato, Cesare fu liberato, e tornò a trucidarli. [8] Così chiamate perché molte sono state rinvenute a Pompei, ma il fenomeno era molto più vasto. Queste monete sono state catalogate da Stannard Provisional catalogue of Pompeian pseudo-mint del 2010. [9] Si dicono “fiduciarie” le monete (come le attuali) il cui valore è fissato in modo autoritativo dallo Stato, e non corrisponde minimamente a quello - molto inferiore - del materiale che le compone (metallo o addirittura, oggi giorno, carta). ILLUSTRAZIONI Resti delle mura serviane a via Salandra a Roma. La battaglia di Porta Collina fu combattuta qui vicino. 83 a.C., denario RRC 357/1 82 a.C., denario RRC 362/1 82 a.C., denario RRC 363/1 82 a.C., denario RRC 365/1 81 a.C., denario RRC 372/2 Aquila legionaria in bronzo (forse, l’unica pervenutaci) datata 150-199 d.C., rinvenuta nell'area archeologica di Amiternum ed esposta al museo di Chiusi. 80 a.C., aureo RRC 381/1 78 a.C., denario RRC 385/1 76-75 a.C., denario RRC 393/1 Asse del peso di soli 1,9 g ma con stile apparentemente ufficiale1 punto

-

Di recente apparizione sul noto sito, questo bel falso d'epoca ottenuto per coniazione di un Tornesi 10 del 1825 di Francesco I . Molto rari i falsi d'epoca coniati di questa tipologia, questo personalmente è il primo che mi capita di vedere di questo stile...ne conosco un esemplare ottenuto per fusione...molto ben realizzato, in Collezione dell'Amico @ferdinandoII. Peso molto calante dovuto a tondello sottile, taglio liscio.1 punto

-

Non ci si puo’ non chiedere come e’ possibile che una rivista scientifica come la RIN abbia permesso la pubblicazione - acritica - di tali ipotesi fantasiose non suffragate da fonti inoppugnabili bensi da sole interpretazioni puramente soggettive.1 punto

-

Dato che oggi si corre il Palio di Provenzano, non posso augurarle in bocca al lupo perché la Contrada della Lupa è sua acerrima rivale, ma sicuramente le auguro al più presto di tornare a quella vittoria che le manca dal 2008, anche perché non gradirei che arrivasse a fregiarsi del titolo di "nonna" e di portare la "cuffia". 😃 Il titolo di "Contrada Sovrana" le fu conferito nel 1980 dall'allora Gran Maestro dell'Ordine Fra' Angelo de Mojana, in occasione della sua visita nella sede senese dell'Ordine che si trova nella Chiesa di San Pietro alla Magione, posta sul tratto cittadino dell'antica Via Francigena.1 punto

-

Ad esempio, perché si fa risalire l’introduzione dei secusini “leggeri” o “debili” proprio all’introduzione dell’uso del marco come nuova unità di peso di riferimento? sembra un dato importante e con un significato “robusto”, ma nel testo del Rovera non sono riuscito a comprendere il motivo di tale correlazione (che dovrebbe avere significato “datante”…)1 punto

-

1 punto

-

1 punto

-

Come periodo storico e come tematica, l'oggetto di tale discussione rientra perfettamente nel mio campo d'indagine ed è tra i miei interessi. Sono costretto a precisare che i miei studi e i miei argomenti non sono istigati e manovrati da nessuno, né da utenti presenti qui sul Forum, né da altri presunti "poteri forti" o "santoni" da te tirati in ballo, il che è davvero risibile e ridicolo ai massimi livelli, nonché totalmente estraneo ad un contesto scientifico. Ti pregherei, quindi, di non continuare a fare insinuazioni e illazioni di tale gravità che non puoi dimostrare e che sono lesive della mia professionalità: ci sto passando sopra molte volte, ma alla lunga inizia a stancare questo atteggiamento, anche perché qui stai uscendo fuori dal tema del mio o di qualsiasi altro intervento incentrato sull'oggetto del topic. Quando gli argomenti scarseggiano - di nuovo - questi sono i risultati. Su questo punto non voglio più ripetermi perché ciò di cui mi stai accusando in questa sede è davvero molto pesante. Ogni ulteriore contributo è ben accetto: io ho discusso il metodo, non i contenuti (ma vedo che non riesci proprio ad afferrarlo! A ripetersi diventa noioso per noi che scriviamo e per chi ci deve leggere). Eviterei giudizi su contenuti che evidentemente non hai compreso appieno (e lo dimostrano tutti i miei interventi precedenti), ma più di quanto detto non posso fare. Come dicevo, quel che dovevo sottolineare l'ho evidenziato: ora ho un po' di pubblicazioni anche io a cui lavorare. Ci si sente! 😉1 punto

-

Purtroppo non ravviso nulla di veramente opinabile nei confronti del mio giudizio critico, che mi sembra si sia presentato in maniera tranquilla e pacifica, tutt'altro che offensiva (ma mi rimetto al parere dei membri dello Staff, qualora essi ravvisino nelle mie parole contenuti lesivi o ingiuriosi nei confronti di qualsiasi utente che abbia preso parte a questa discussione). A malincuore, mi tocca constatare come, in assenza di argomenti, si preferisca lanciare queste accuse gratuite, nonostante io non abbia mai offeso nessuno fin dal primo giorno in cui mi sono iscritto al Forum: e gli utenti che mi conoscono, alcuni anche di persona, credo che possano confermarlo. Ma lasciamo stare: scrivo solo per sottolineare come io non ignori il contenuto del saggio del Kowalski e come abbia anche sottolineato (la letteratura scientifica sul punto mi pare, in linea di massima, concorde) nel mio commento i legami formali tra gli augustali e i richiami al mondo classico. Il mio era, ancora una volta tocca ripetermi in quanto, forse, il senso del mio testo non è stato compreso appieno, solo un parere sul metodo, non sui contenuti (ecco perché, inoltre, non si può parlare di latitanza della numismatica, che pure risulta presente, sebbene non in maniera preponderante, se si cerca di comprendere il mio testo). Questi ultimi li lasciamo intervenire in un secondo momento. Sulla definizione di "detrattore", che pure il nostro Amico ha ritenuto di affibbiarmi, preferisco lasciar correre, anche se si tratta di un'offesa - questa sì - voluta nei confronti della mia figura personale e professionale, in quanto io non ho mai diffuso maldicenze o critiche maligne che potessero danneggiare la reputazione del Nostro, anzi, al contrario: ho solo espresso pacatamente (e mi torno a ripetere, augurandomi per l'ultima volta) il mio parere verso un lavoro pubblicato e liberamente fruibile, il quale parere non necessariamente doveva essere di ossequioso omaggio o di acritica lode. D'altronde (e qui mi tocca dover constatare nuovamente la mancanza di un dibattito costruttivo e sereno), gli studiosi con un minimo di maturità alle spalle sono disposti, nel confronto scientifico, ad accettare anche giudizi su problemi di metodo senza dover scadere necessariamente nell'offesa, come in questo caso. A tutto vantaggio, così facendo, di chi scrive, ma anche e soprattutto di chi poi legge. Una buona domenica anche a te, caro Simonluca! A presto.1 punto

-

Moneta indubbiamente interessante,oltre alla diversa forma dello stemma al rovescio mi incuriosisce la legenda che non riesco a capire bene ,partendo dalla destra leggo:SIC..HE RVSAL. anziché:SICILIAE.ET.HIERVSALEM Quindi un errore di trascrizione o il risultato di una ribattitura?... Nel caso di una ribattitura o scivolamento del conio mi verrebbe il dubbio che anche lo stemma abbia subito un'alterazione che ha portato come risultato la diversità nella sua parte bassa... Ma poi penso che proprio in quell'anno abbiamo diverse forme dello stemma,e quindi non ci sarebbe da stupirsi se ce ne fossero altri ancora non censiti...1 punto

-

Ho spostato questa discussione perché penso sia spunto di un interessante approfondimento e vorrei mettermi a confronto con quello che io penso e quello che possono portarmi gli altri conoscitori delle monete sabaude. Cominciamo a chiarire di cosa parliamo... in questa discussione viene presentato un due denari di Vittorio Amedeo II in cui dalle immagini non riesco ad identificare la data (forse dal vivo qualcosa si vede), questo è uno dei problemi che si riscontra spessissimo su queste monete, infatti la rarità di queste "piccoline" non è il numero di esemplari rintracciabili, ma il numero di questi a cui si può dare una esatta classificazione, cioè con il millesimo visibile. Questo porta a mettere in secondo piano un altro problema... l'esatta composizione delle legende del diritto che, normalmente, non sono mai visibili o solamente in piccole frazioni. Pochi esemplari identificati perfettamente e pochi di questi con anche solo tratti di legenda visibili, questo è il quadro che ci viene presentato! @borgobaffo che ha identificato (come sempre :hi: ) la moneta ha aggiunto la classificazione del MIR visto la parte leggibile della legenda. Qui inizia il problema.. il Mir indica la legenda VIC AM II D G D SAB P PED REX CYP per le due tipologie (prima e seconda) dei due denari di VA duca e la variante VIC A... SAB P P R CYP per quello di II tipo con data 1694 (considerato anche il meno raro della tipologia) Mario Traina in "le monete italiane del secolo XVIII - i savoia" indica una sola tipologia, mentre nello speciale di cronaca numismatica indica VIC AM D G D SAB P P REX CYP e per il 1694 la variante SAB P P R CYP Biaggi solo quella considerata del 1694 Simonetti non segnala una legenda completa... ora non vorrei farvi tediare oltre per giungere alla conclusione.. il 1694 essendo il millesimo con più pezzi rintracciati è l'unico che ha permesso di arrivare a una esatta lettura delle legende e gli altri vengono solamente indicati come copia/incolla del I tipo? (questo potrebbe portare ad errori come quelli che Borgo stava facendo identificando il millesimo da un particolare non specificato) per quanto riguarda il due denari del 1680 della reggenza siamo riusciti a ricomporre la legenda completa confrontando i pochi esemplari e facendo un "collage" dei vari tratti leggibili. http://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-VA2RE/1 Mia intenzione sarebbe fare la stessa cosa con le tracce di leggenda conosciute nelle altre date e mi servirebbe l'aiuto di tutti. Personalmente sono convinto che la legenda che viene affibbiata al 1694 sia comune con tutte le altre date, ma non abbiamo certezze per ora! quindi grazie a @@pedro_88 per avermi dato lo spunto e inizio a ringraziare tutti quelli che parteciperanno a questa discussione o potranno portare dei contributi! .... vi devo chiamare uno a uno o intervenite tutti numerosi anche solamente per un vostro parere???1 punto

Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00

Lamoneta.it

La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.

Il network

Hai bisogno di aiuto?